“芥子纳须弥”:中国电影的空间叙事观

王海洲 丁明

摘 要: 传统空间观念随千年文脉流淌,在诸多传统艺术作品中显现/隐匿着。中国电影同样在潜移默化中形成较为典型的空间叙事观:其趋于延展化的画境空间承载着可游可居的美学追求;其颇具审美表现化的意象空间涌现出景即是情的审美观念;在画面之外,其借助可供感知与联想的声音元素开拓出层次丰富的电影空间,凝聚着秘响旁通的艺术认知;另外,中国电影还通过创作主观化的空间组合,展现出俯仰天地的艺术况味。可以说,空间这一“芥子”中容纳着中国传统文化这座“须弥山”。

关键词: 中国电影;空间叙事;电影美学

中图分类号:J901 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2023)02-0094-(12)

DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2023.02.010

随着后现代理论的深入,空间认识迎来“转向”,其不再看作是能够被遮蔽的“容器”,而是被当作“关于世界本质的核心命题”与“探究人类存在的基本范畴”,1 在叙事领域,空间同样作为重要的内容介质被赋予丰富且厚重的认识内涵,“代表文化”2 而存在。诚然,叙事空间与文化无法割裂,这也体现在中国电影的空间表达上。尽管“空间”一词“是现代汉语中的日语外来词”,3 但中国古代先民对于“宇”“天下”以及“世界”等空间的认识可谓深远,中国的空间意识更是源远流长。一方面,它源于中国古代先民从劳动生活、日常实践中获得的感悟与经验,并散见于古代神话、天文地理以及礼仪制度等领域中。另一方面,它也经过先秦诸子百家的哲学提炼、审美转化逐渐上升为伦理化、生命化的空间观念。可以说,它不仅承载着古人对生存世界的仰观俯察与天地存在的主观想象,更是体现出先贤学者的思辨观念与价值认识。对于空间的感知与思考形塑了纷繁多样的文化性格,并在绘画、诗词、戏曲、小说等传统艺术作品中得以继承与延续。众多学者更是将其内化为艺术理论与批评方法,使之成为“中国古典美学研究的重要维度”,4 散见于诸多画论与文论。中国电影艺术在创作上与民族文化与传统艺术难以割裂,其空间的组织与建构同样显现/隐匿着古典的空间美学认识。

一、可游可居:画境延展化的空间建构

中国古典的空间认识论中多强调空间的无限性,《墨子·经上》中认为“宇,弥异所也”,1 这就强调了空间的无处不在。《庄子·杂篇》有“有实而无乎处者,宇也。有长而无本剽也,宙也”2 的认识,也就是说,庄子认为空间是没有边界的实体。《庄子·则阳》中也记载了一段关乎空间的对话,戴晋人问君主:“君以意在四方上下有穷乎?”君主回答道:“无穷。”3 凡此种种,皆可说明在中国传统观念里宇宙空间的无穷无尽、无边无垠。正是由于確信宇宙空间的无限性,艺术创作者在面对目光所及的有限之时,多以仰观俯察的姿态加以创作,呈现出一种从“全体看部分,‘以大观小”4 的创作倾向,因而,中国艺术的画境较具延展化——景界组织气韵生动、布局安排推之以远。值得一提的是,这个延展的空间以可游可居为上,郭熙在《林泉高致》中说:“山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者……但可行、可望,不如可居、可游为得。”5 也就是说,中国绘画并不追求一时一景的可行可望,而是渴望建立一种“超越形貌上的束缚,超越现实的有限空间”。6 中国电影的空间建构同样重视画境的延展化,试图提供可供观者居、游的艺术世界。

1.留白手法与借景构图

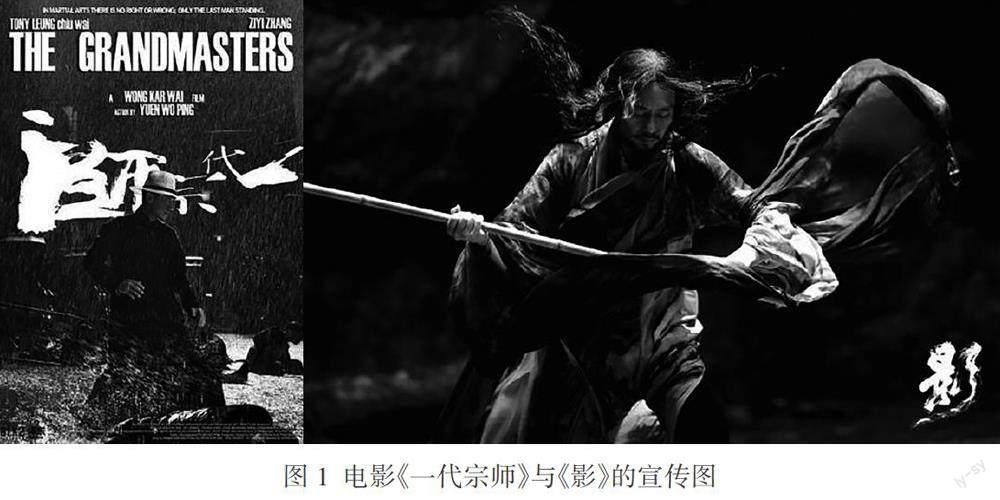

中国传统艺术重视作品内容的留白,可谓“无一物中无尽藏,有花有月有楼台”:书法强调计白当黑、疏能走马,绘画也有“实景清而空景现”“无画处皆成妙境”的认识,江南园林也因“唯有此亭无一物,坐观万景得天全”而闻名。这种借助虚实关系流动气韵,从而形成幽深意境的方式也在电影艺术的空间构图中得以袭承。早在《南国之春》《小城之春》《早春二月》《林则徐》等电影中,便可洞见创作者善于运用留白的构图手法建构空间,其中,费穆导演的《小城之春》堪称经典,在电影结尾,夫妻二人送别章志忱,低矮绵延的城墙与大片灰白的天空占据了画面的大半,二人远眺的目及之处更显虚空。新时代的电影同样注重留白的创作手法,王家卫导演的《一代宗师》在一连串浅景深的镜头表达中展开,头戴草帽的叶问与身着黑衣的对手有所渐离,而对手也化为一团团黑色,模糊在背景之中,这样留白式的处理方式极具表现力和风格化,也给观众留足了想象的空间。张艺谋导演的《影》与之相似,在表现子虞演习招式之时,创作者同样将身着灰白色服饰的子虞置于浅景深缔造的虚化空间之中,黑白的色彩冲突与单色的空间设计同样富有张力(图1)。

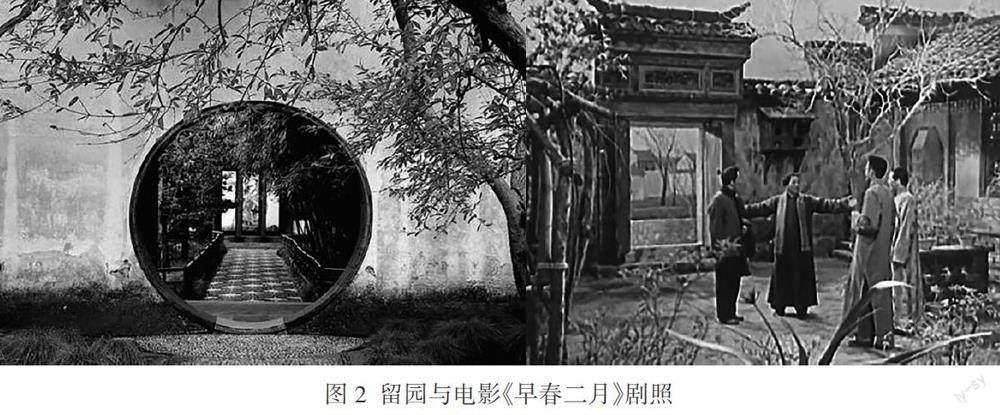

中国传统艺术在空间的建构上还善于借景,这在计成的《圆冶》与李渔的《闲情偶寄》中皆可洞见。《圆冶》指出园林借景“俗则屏之,嘉则收之”,1 《闲情偶寄》认为“开窗莫妙于借景”。2 在中国电影作品的空间建构中同样多借助借景构图打造一个延展化的画境。谢铁骊导演的《早春二月》在开场时设计了游船的空间,但画面起初并未展现游船的内部,也不以全景揭示船所在的环境,而是将画面对准了船上的小窗,以开窗借景的方式展现了一幅田园长卷,其后,创作者也多借景展现江南小镇的风光(图2)。同样,胡金铨导演的《侠女》多以借景的方式展现画面空间,创作者将人物置于门/窗之前,并借此展现门/窗之外的景致。这一方式也在李安导演的《卧虎藏龙》中随处可见。值得一提的是,西方电影同样以窗作为叙事媒介,比较典型的是《后窗》和《公民凯恩》,但西方电影的“框中框”更多强调窗以外的叙事内容,而中国电影的借景构图则不重视叙事本身,而强调情与景的外延。

2.“一点四方”与平远布局

电影空间的画境延展化还与单镜头之中画面内容的组合有关。传统的空间观念里特别强调“一点四方”的认识,“一点四方”即是确立一个支点,并“以此为中心向四周延展”。3 这一观念影响了传统创作的空间设计,在《尚书图解》的《千羽格苗图》4 中便将大禹作为中心支点,而其四面八方则围满了臣民。传统戏曲作品的“一桌二椅”常位于舞台的中心,戏曲演员则以此为支点展开表演,这也与这一空间观念的认识有关。诗词作品同样关乎这一方位意识,譬如古乐府《采莲曲》即是以莲为中心,展现了鱼戏其东西南北的场景。中国电影同样多呈现出“一点四方”的画面布局,尤其体现在室内场景的布置上。在史东山的电影《八千里路云和月》中,江玲西随演剧队在街市表演时常位于画面之中,民众则聚于其四周。江玲西与众人讨论问题时,创作者常为其站位处设置桌椅,而桌椅也与其共同构成画面的支点。在郑君里的电影《林则徐》中,位于中心之处的清帝与四位随灭点延伸依次站位的大臣隐含着“一点四方”的空间观念(图3)。21世纪以来,这种表现方式依旧在中国电影中可见,在梅峰的《不成问题的问题》中,戏剧冲突常常在室内围桌而坐的众人中悄然发生,而镜头也随桌椅这一支点不断确立中心。

“一点四方”的空间建构多运用于室内人物,对于中国电影而言,室外的景观空间则多呈现出平远的观感。实际上,中国绘画多体现出远之意趣,宋代郭熙提出了“三远法”的创作理念,而意在“冲融”1 的平远法更是成为文人常见的山水构图法则,比较典型的是《鹊华秋色图》。在林年同看来,中国电影创作者深受这一观念的影响,因而电影(尤其是“戏人电影”)创造的空间“以远为主”。2 诚然如此,中国电影的室外景观多呈现平远的面貌,在沈西苓的《船家女》中,隐隐的远山置于后景,游船则在前、中、后景处错落有序,整体的画面呈现出平远之感。在郑君里导演的电影《林则徐》中,林则徐送别邓廷桢的段落多以平远的景观交代环境,创造出“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”的平远景致。当下电影创作同样如此,在杨超导演的《长江图》中,创作者多以平远取景,不仅展现出两岸幽寂的远山,更是凸显出一江延绵的阔水(图4)。赵汉唐导演的电影《七十七天》用镜头表达了美轮美奂的高原景观,连绵不绝的雪山远远矗立,无论是羚羊还是来客都在中、前景处与之呼应,给人以平远之感。

3.散点透视与镜游表达

中国艺术的空间布局很难越过中国传统绘画的散点透视观念。“‘透视法是在平面上再现空间感、立体感的方法,种类繁多。”3 西方绘画多主张焦点透视,其绘画“阴阳远近,不差锱黍”,4 中国传统绘画却不讲究焦点透视的写实性,而是“把全部景界组织成一幅气韵生动、有节奏有和谐的艺术画面”,5 形成“步步有景、面面可观”的散点透视空间。这种散点透视影响着中国电影空间的建构与形塑,值得一提的是,郑君里导演在创作的过程中“反复揣摩、欣赏我国古典绘画长卷”,6 并采用横移长镜头的方式连续不断展现散点式的景致,因而创作了电影《枯木逢春》中最为形象化的“送瘟神”片段。这是一次有意识的学习和借鉴,但早在其创作之前,横移展现散点式景致的空间设计已不在少数。譬如蔡楚生的电影《渔光曲》便在开端以闲庭信步的横移方式展现出两岸山水以及停靠在岸边的三两渔船。另外,《劳工之爱情》《姊妹花》《故都春梦》《天涯歌女》《天堂春梦》等影片皆有所涉及。其后,吴永刚的《浪淘沙》、吴贻弓的《城南旧事》、胡金铨的《空山灵雨》等电影同样运用这种方式构建画面空间。

电影理论家林年同将“游”概念融入其中,将“手卷式的动态连续的镜头布局”归为镜游。游是实现物我两通、与宇宙虚廓合而为一的过程,在道家看来是体“道”的一种方式。这一概念的建立试图强调电影同样可以当作安放心灵的空间,是观众寄情于此并实现人生与精神双重解放的场域。在当下,《山河故人》《春江水暖》《送我上青云》等影片借以這种方式展现自然流动的景观。贾樟柯导演的《三峡好人》多处模仿山水画卷轴的打开方式,该片第一个镜头便借助横移长镜头展现了船上众人的千姿千面,借助韩三明的出场和川剧的演绎,将芸芸众生与苍茫一片的山水合二为一。顾晓刚导演在《春江水暖》中完成的长卷山水图更是可圈可点,在电影中,随着江一跃入富春江,画面也随着江一的游走而不断游移,富春江水与岸边生活的图景如卷轴山水一般徐徐展开。总而言之,创作者以散点透视布局试图提供给观者更为丰富的画面内容,并借助镜头的移动展现不断绵延与外扩的空间,供观者游居。

二、景即是情:审美表现化的空间符号

空间不仅与其构建形式密不可分,更与空间内容休戚相关,在某种程度上,空间与意指空间的符号可画等号。中国古典创作长于创造具有审美表现化的空间符号——空间意象,并用以传递内心情感、询唤个体价值。无论是《周易》所说的“立象以尽意”、《诗经》常见的比兴之法,还是老庄传“道”借用的物象及寓言,都体现了古典创作希冀借助形象化的内容阐明主体意趣的倾向。因此,传统艺术的空间符号是心灵化、感性化的,具有主客一体的特征,它作为客体存在,不仅与艺术形象的情感相交融,也与创作者本身难以割裂。譬如马致远的枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家等空间符号皆是为“断肠人在天涯”的余音服务;钱选《秋江待渡图》中的远山、秋水与红树等意象所铺设的空间也不过是其心灵的归处。正因如此,刘勰在《文心雕龙》中提到“形在江海之上,新村魏阙之下”,1 强调了景色与神思的关联。王夫之指出:“情、景名为二,而实不可离。”2 朱庭珍在文论中指出:“情即是景,景即是情,如镜花水月,空明掩映。”3 王国维也在《人间词话》中谈到“不知一切景语,皆情”。4 “故能写真景物、真感情者,谓之有境界。”5 中国电影同样重视建立具有审美表现化的空间符号,并借此传递剧中人物/创作者的情感与价值。

1.气象空间

传统艺术作品不乏对风、霜、雨、雪等气象空间的描摹。郭熙在《林泉高致》中说:“山无烟云,如春无花草,山无云则不秀。”除了“秀”的美感之外,这些气象空间早已融入人文世界,成为涵摄创作者的主体情感与精神气质,极具诗意化与人格化的存在。在中国诗词中,有“凋碧树”的“昨夜西风”,有充满柔情的“春风十里”,也有知我心意的吹梦“南风”。有“天地清霜”“千山暮雪”,更有“细如愁”的“无边丝雨”以及“润如酥”的“天街小雨”……同样的,在山水画、明清小说等传统艺术作品中,气象空间也是介入主体情感的主要意象。可以说,传统艺术世界早已建立固有的气象符号,它们可以直接触发受众的共性联想,使之陷入特定的情绪氛围,这也是不同于西方艺术世界的内容之所在。中国电影同样承袭了这一美学认知,描摹了大量气象空间,并借此营造气氛、言说情感、传达意蕴。

侯孝贤的《刺客聂隐娘》(图5)较具典型性地借烟、雾、云等气象建立了唐末的江湖风云:聂隐娘悉心照顾病卧于草庐的父亲,当父亲承认往昔之过错,创作者切入一个雾气氤氲的山水空镜,这个空镜头中的雾起在缝合了今夕与过往的同时也弥合了二人的情感;师父独立于烟云弥漫的山峰,随着镜头的游移,聂隐娘缓缓走向山巅,而烟云也逐渐弥漫在两人四周,密布与隔绝的烟云与师徒两人的分道扬镳内外映照、互为表里。除此之外,《那山那人那狗》《长江图》《我不是药神》《心迷宫》等影片中烟云的介入同样可圈可点,前两者的烟雾装点了意境,后两者的烟雾则推动主人公踏入精神世界。中国电影更是常借雨以抒情。在张艾嘉导演的电影《相爱相亲》中,阿婆在取未曾谋面的丈夫的照片时遇上骤雨,但当暴雨淋湿照片,阿婆急于擦拭却误将照片擦花,丈夫的面貌终究是一团虚无,阿婆的情绪也如暴雨一般。另外,《风雨之夜》《一江春水向东流》《早春二月》《城南旧事》《色戒》《少年的你》等影片中的雨同样在推动叙事之余富有情绪上的张力。

2.地域空间

在气象之外,地域也是空间范畴中不可规避的重点,它不仅是艺术形象的容身之所,也是其灵魂与精神存放或停歇的场域。传统艺术作品对于地域空间的描摹较富特殊性——艺术形象身处的空间往往是创作者构想的生命空间与心灵世界。另外,传统艺术亦经常描摹具有指代性的地域图景,如山水、远村、竹林等,文人爱着笔于山水,诗人寄生命于竹林,一批又一批文人墨客更是隐居于远村。在中国电影中,对于远村这一地域空间的选取不在少数。在电影《早春二月》中,观众借萧涧秋的视点,在船上欣赏了一幅“烟江远壑,柳溪渔浦”式的浙东村落的景象,当然,这也显现出知识青年对于原乡的理想化想象。除此之外,《那山 那人 那狗》《盲山》《孩子王》《我的父亲母亲》《百鸟朝凤》《我不是潘金莲》《健忘村》《1980年代的爱情》等影片皆以村落为生存空间,展现创作者对于这个传统观念中原乡的认识与洞见。

竹林同样是中国电影常见的地域空间,这一风气可以追溯到胡金铨导演的《侠女》,该片中郁郁葱葱的竹林消解了武打的暴力与血腥,转而赋予了韧性与诗意。其后《新流星蝴蝶剑》中惊险的竹林过招、《青蛇》中玄幻的竹林追逐、《卧虎藏龙》中飘逸的竹海之战、《十面埋伏》中华丽的竹林对决以及《夜宴》中被竹林环抱的舞台之战都各有特色。“一杆寒竹含清泪,独对青天说纵横”的竹之境界与习武之人豪迈的精气神相观照,而竹林自身的纵深感与其显现的意境也有益于创造多维度空间。除此之外,山水更是中国电影的主要地域空间选择,在吴贻弓导演的《巴山夜雨》中,远山与清流相得益彰,共同组建成生机流转的地域空间,但当老大娘说起儿子被打死的经历时,汹涌的江水与层层的激浪渲染出她悲痛的情绪。与《巴山夜雨》不同,滕文骥导演的《黄河谣》所创造的地域空间浮上一抹黄土高原的气质,连绵的土坡与辽阔的黄河构成了苍凉浑厚的地域景观,这一景观也与顽强乐观的西北人相互照应(图6)。除此之外,《大醉侠》《山中传奇》《那山 那人 那狗》《红河谷》《送我上青云》《过昭关》等影片皆以山水图景展现出不同的情感与意志。

3.器物空间

中国佛学的空间哲学独具一格,它以“芥纳须弥,毛吞巨海”“一花一世界,一叶一乾坤”等概念揭示出独树一帜的空间尺度——小中现大。实际上,“中国诗人多爱从窗户庭阶,词人尤爱从帘、屏、栏杆、镜以吐纳世界景物”,1 中国戏曲与小说也多借助器物言说更为深层的价值。可以说,中国艺术所创造的内容坚持着“一花一叶总关情”的艺术理想,多因物而起、以情而终。中国电影同样善于塑造器物空间,它们不同于气象空间与地域空间建立的大空间氛围,而作为点缀之笔有效地提升了画面空间的审美意味,更是“以小见大”,包含着创作者呼之欲出的价值意蕴。因而,电影学者刘成汉也以“赋比兴”之法2运用到电影理论的建构之中。

不难发现,船、帘幕与阶梯等器物常见于中国电影。在水华导演的《林家铺子》中,开篇便是借助游行的小船迅速建立起江南水乡的空间神韵。冯小刚导演的《我不是潘金莲》同样以李雪莲乘船而行开篇,伴随着风雨的突来,游荡的小船也将李雪莲送至水岸(图7)。两部电影中的小船颇有意境——摇摇曳曳、漂泊无根的船也载不动跌宕起伏的悲苦人生。除此之外,《小城之春》中的游船、《巴山夜雨》中的客船、《三峡好人》中的移民船、《地久天长》中的渔船、《革命者》中的红船等都具有其特殊的意义和价值。帘幕/屏障同样是中国电影形塑空间的工具,电影《影》中沛国的宫廷内布满了一层又一层帘幕,这些帘幕不仅丰富了画面层次,更映照出布满诡计与阴谋的沛国朝堂。陈凯歌导演的《霸王别姬》同样借助帘幕/屏障实现写意的空间塑造,透过绣满金鱼的帘幕,程蝶衣的身影显得影影绰绰,这样的方式恰好写照了他颓废、无着的生活。除此之外,《刺客聂隐娘》中层叠的帘幕透露着观者的窥视、《大红灯笼高高挂》出嫁时的红帐隐含着精神的隔绝、《末代皇帝》中流动的帘幕映射着人物内心的放浪……

三、秘响旁通:感知多元化的空间逾越

谈及电影空间,人们总会以为其是电影画面构建和画面内容所组合而成的画内空间。诚然,这个近在眼前的空间展现着银幕框架内的“现实存在”,承担着电影空间的主体部分。但是,“电影空间实际上就存在着两种形态:画内空间和画外空间”。3 电影这种视听媒介可以借助声音的空间表现力丰富画内空间,并实现视觉空间的逾越。4 爱森斯坦就是借助日本的俳句言说蒙太奇的声画想象力,实际上,中国艺术尤其讲究把不同感官的感觉沟通、联系起来,达到感观共振的效果,从而创造一个可观、可听、可闻的具有通感的艺术空间,中国诗词更是长于“听声类形”、以声写景。除此之外,这种艺术体验也在戏曲、小说、园林等艺术形态中同样可见:戏曲作品完全借助聲音表演和乐器演奏实现空间的建构;明清小说中的声音描写,尤其是人声描写在传情达意的同时也开拓了内容空间;中国园林更是借水声、鸟鸣、虫叫等声音元素营造声景,从而实现“师法自然”的宗旨;中国电影艺术同样借助多元化的声景联通观众的感知实现空间的逾越。在刘勰的《文心雕龙》“隐秀篇”中有“秘响旁通”的艺术认识,它强调了优秀的艺术作品如同蕴含丰富、层次多元的音乐作品,其中深藏/延伸出一个隐微、幽远的世界。

1.声景氛围与临场感

加拿大作曲家默里·谢弗于1970年代提出了“声音景观”(或简称“声景”)这一概念,将研究内容转向“长期以来常常被研究者忽略的声音现象和听觉感官文化”。1 这一概念提示着声音同样作为景观空间而存在,其内容辐射特定环境中的声音总和。正如前文所说,中国艺术世界不乏声景的创造,在电影中,声音元素同样是完成空间建立、实现空间逾越的必要方式,它建立起空间的环境与氛围,并使受众具有临场之感。这种临场之感得益于空间内声音元素的氛围营造与铺设,贾樟柯导演就擅长借助山西方言展现山西的地域气质,这在《小武》《站台》《任逍遥》《三峡好人》《山河故人》等一系列影片中均有体现,除此之外,姜文导演《让子弹飞》中的四川话、王竞导演《万箭穿心》中的武汉话、冯小刚导演《1942》中的河南话、管虎导演《老炮儿》中的北京话和《斗牛》中的山东话等皆是如此,方言让观众走入创作者预设的地域空间之内,有了在场的幻觉。

除了人声以外,音乐、音响同样有助于画内空间环境的建立。在中国诗词中就多借助音乐、音响的描写丰富空间内容,譬如“一声已动物皆静,四座无言星欲稀”“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”等诗句皆属声色并茂。电影有声源的音响、音乐元素,同样能够完善画内空间的氛围,打造声景的临场感。欧阳予倩导演的《新桃花扇》,为了表现张德凯家中唱堂会的戏,创作者借助吵闹的自然音予以铺垫,而参与者划拳的声音也直接把气氛烘托起来。王家卫导演的《一代宗师》“雨中激战”一场,为增加空间的质感与打斗的凶险,创作者有意识地强化了中低频的声音配置,使得拳脚之间的碰撞显得浑厚有力,雨声、雷声等环境音响的介入也有效地增加了空间的立体感。除此之外,王家卫导演《重庆森林》中嘈杂的街道生活、《东邪西毒》中呼啸的大漠风沙、《花样年华》中碰撞的市井声响都有效丰富了画内空间、营造出场域氛围。

2.声景想象与外延感

电影中的声景不仅能够丰富画内空间,使观众具有临场之感,也能创造想象空间,从而打造具有外延感的空间环境。实际上,“中国美学强调,含不尽之意在言外,这让你去联想,让你去补充……从鉴赏的角度看,鉴赏者在创造者有意的设计中,豁然发现了一个新世界”。2 这就是说,中国艺术的审美趋向在于留有空隙,以便于让观者实现联想与完形,《红楼梦》中王熙凤的出场便是如此,创作者并没有直接描摹王熙凤的样貌,而是建立了多重空间,通过声音建立起“未见其人,先闻其声”的想象。电影中的声景同样可以打造引人联想的画外空间,在陈凯歌导演的《霸王别姬》中,创作者借数声“磨剪子来,呛菜刀”延伸了画面空间,胡同的生活气与实在的市井感也随之扑面而来,更重要的是,这数声叫卖也为叙事的推进提供了依据。

音响与音乐同样如此,在应云卫导演的《自由神》中,随着之彬的不治身亡,雷声响彻,透过病床的窗户可以看到摇曳着的树枝。此起彼伏的雷声让观众陷入画外恶劣天气的想象之中,而恶劣的天气也恰与人物的情绪变化相观照。其导演的《桃李劫》更是在声音上大胆突破,在电影中,邮差骑车至“建业工艺学校”的校牌前,创作者借助学生喧闹的环境音让观众联想到学校内的场景,这样富于外延化的空间设置在当时可谓超前。当下电影的声景想象愈加丰富,在陈凯歌导演的《孩子王》中,老杆教书的场景时常配以鸟鸣、虫叫与风声的画外音,这些画外音不仅拓宽了空间的维度,更是建立起声画对比赋予的含义性想象。另外,《归来》中陆焉识弹钢琴、《狼图腾》中狼羊之战、《暴裂无声》结尾处的爆炸声等声景的建立同样延展了画面空间,勾连起观众的想象。诚然,“正是声音的出现对电影画外空间的表现起到了巨大的推动作用,使电影的空间观念不再局限于画框之内”。1

3.声景层次与透视感

声景不仅能够建构无限外延的平面空间,也能打造层次鲜明的透视空间,让观众产生立体空间的幻觉。“正是声音在电影中‘产生了一个实际的空间幻觉,给了画面‘实际上没有的深度,给了画面(亦即电影)最具体的立体幻觉。”2 这种声景层次在中国诗词中多有体现,譬如“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”几句便建构起声景层次丰富的空间画面,眼前的落木萧萧所响,远处的长江滚滚而来,更远是猿声啸啸哀鸣。在电影中,创作者亦是借助声景层次产生立体空间的幻觉。在《桃李劫》结尾处,陶建平被押上刑场,脚步声与镣铐声配合着行刑队伍的画面由远及近,形成声景的层次变化,这种变化暗示了空间的透视与人物的运动,极具空间塑造意识。

随着声音技术的拓展,当下的电影创作更加注重声景层次的建立与立体空间的打造,在张艺谋的电影《归来》中,陆焉识第一次逃回家时的雨声就显得层次十足、活灵活现,屋顶上的雨声与楼道中、房间内的雨声各不相同,不仅建立了空间的层次,也构成了不同的空间情绪。值得一提的是,一部分创作者也在声景层次的选择上有所突破,譬如电影《春江水暖》。该片的声景设计参照中国绘画的游观模式,试图打破透视关系,建立更为主观的听觉世界。也就是说,观众会在观看过程中进入某个点,并着重注意这个点的声景空间,随着镜头的缓缓移动,创作者也会根据画面空间的移步换景而调整声景,“让他们的注意力进入画的空间里”。3 无论如何,声景的设计同样可以在传统艺术中探胜求宝,其为空间的形塑与拓展起到了不可忽视的作用。

四、俯仰天地:创作主观化的空间组合

空间叙事不仅与空间的形塑与拓展息息相关,也与空间的安排与组合环环相扣。细究开来,中国电影的空间组合总体呈现出创作主观化的倾向——创作者俯仰天地,把个体的情感意识与价值认知赋予空间的组建。实际上,俯仰天地也是中国艺术创作者的惯有思维,它不仅显现出创作者敬畏天地的意识,也强调了其作为主体的冲动。正因如此,中国艺术的空间组合既自然流动,又外化于心,如:诗词的叙事空间灵动、飘逸,有时绵延不绝,有时山重水复,有时物换星移;山水的叙事空间随意、超脫,可以“观古今于须臾,抚四海于一瞬”,因而纳四时之花、存古今之境;明清小说的叙事空间自由、灵巧,因此艺术形象时常神游六合、视通万里。中国古代戏曲同样如此,因而有学者指出,“中国古代戏曲的叙事空间则表现出连续流动和自由表现的特点,这与西方戏剧形成了鲜明的对照”。4 中国电影同样在空间的排列与组合上有此倾向——艺术创作者试图建立一个物我同一的审美空间。

1.空间绵延

在中国诗词中,创作者常借助意象排列创造出一个系统化、整体化的空间,譬如柳永《蝶恋花》中危楼、细风、黯黯天际、烟光残照等意象组合展现了一个忧伤、晦暗的空间系统,应和了创作者衣带渐宽、为伊憔悴的状态;韦应物《滁州西涧》中的涧边幽草生、深树黄鹂鸣、春雨晚来急与无人舟自横等意象组合,描摹了一个幽深、荒凉的空间系统,暗合了创作者的独怜与自赏。在中国电影中,创作者同样善于建立一个空间系统,并借助这一连续、绵延的空间展现自身的思想意识与价值观念。在吴贻弓导演的《城南旧事》中,创作者始终将空间对准老北京城南这一场域,这种无法割舍与始终绵延的空间设置展现了主人公缱绻与深厚的乡恋与乡情。凌子风导演的《边城》同样借助视听方式展现出湘西边境诗情画意的生活空间,民族风趣与朴实民风同样在这一空间内绵延,这种连续空间的处理同样蕴含着浓郁的乡土意识。《芙蓉镇》《香魂女》《黄土地》等电影的故事发展也都围绕着创作者建构出的小镇与远村这一地域系统,这些乡土空间与特殊时代、民族意识与传统文化同构,表现出创作者对于传统或时代的认识与反思。

当下,徐峥创作的“囧途”系列与陈思诚导演的“唐探”系列尽管都接受了类型化的创作模态,但在类型化之外,这些作品以空间的连续与绵延实现创作者的价值传达(图8)。无论是《人在囧途》《泰囧》《港囧》还是《囧妈》,创作者都建立了“人在旅途”这一叙事空间,这些流动的空间隐性且集中地映射出当下的社会场域,不仅见证了个体的成长与治愈,也映射出人生之旅(尤其是人到中年之后)的诸多波折与无奈。陈思诚导演的“唐探”系列则建构出系统化的唐人街世界——异域风情与本土文化糅合的场域。也就是说,这些空间既包含了曼谷、纽约、东京的地域特色,也融合了中国传统的价值观念与人文景观,因而这些空间也与当下的多元文化冲击与跨文化現象互为观照。

2.空间重复

在空间绵延的叙事形态以外,中国传统艺术也通常以重复的空间表达创作者的主观诉求,尤其是诗词作品。在《诗经》的《蒹葭》一篇中,作者反复展现蒹葭、白露、伊人以及障碍重重的道路与无边无际的水域组成的空间,重复的空间形态尽管随着时间的推移产生些许变化,但一再的言说却意味着重叠的困难与迫切的追寻。除此之外,《诗经》中的《黍离》《伐檀》、乐府诗《江南》等诗篇同样借助回环往复的空间铺陈完成文本意义的建构与书写。在中国电影中,这一空间叙事形态同样得以继承,在费穆的电影《小城之春》中,创作者反复出现破败的城墙这一空间,甚至以其开头、结尾。颓残破败、杂草横生的城墙既写照了这段无疾而终的情感,又成为二战之后百废待兴的时代缩影。在张艺谋的《红高粱》中,创作者也建构了重复的空间——绿油油的高粱地。第一次出现高粱地是关乎疯狂的劫亲,其后则是自由的野合、罗汉的离开、日本人修路以及罗汉之死、“我奶奶”的就义等,创作者就是借助重复的空间将野性、热血的人与飘逸、坚韧的高粱建立起比兴关系。在白雪导演的《过春天》中,同样出现了创作者重复建构的空间——地铁/地铁站(图9)。穿梭于香港与深圳两地的佩佩与处于游离状态的地铁和承载过客的地铁站一般,处于飘荡和无着的状态之中。

值得提及的是,这种重复空间的形态同样得以构建艺术形象的心理世界/创作者内心的理想世界,并使之富有特殊的意义。在忻钰坤导演的《暴裂无声》中,创作者多次建构超现实性的异度空间,在这一空间里,两个失踪的孩子进行沟通、建立联系,并在最后一起跑上山顶。这一理想化的结局是创作者主观意愿的书写,尽管与现实的黑暗形成鲜明的反差,但它仍为现实空间投射出一丝光照。除此之外,韩延导演的《送你一朵小红花》也多次打造了一个理想化的异度空间——如天空之镜一般的青海盐湖。这个无边无垠又美轮美奂的湖泊多次回荡在韦一航的脑海中,它是身处绝境的主人公最为美好的寄托与向往,也是创作者给予残酷现实的精神力量。管虎导演的《八佰》也多次添置了一个理想化的心理世界,在小湖北的内心世界里,哥哥端午正如同身骑白马的赵云一般,面对铺天盖地的敌军照样一身是胆、丝毫无惧。少年的幻想同样是创作者外化的内心,在敌军的全面入侵之下,每一位捍卫领土的战士都如同神化的勇士一般。

3.空间互动

不同空间的互动与观照同样是传统艺术作品常见的叙事形态,在辛弃疾的《丑奴儿》中,“少年不识愁滋味”的过去空间与“而今识尽愁滋味”的现在空间形成了一组巧妙的对比关系,借助这一对比,也流露出作者阅尽沧桑的人生况味。蒋捷的《虞美人》同样如此,整首词由三个不同的听雨时空构成,三组时空的互动恰是人生起伏的写照。在中国电影中,创作者多通过二组空间之间的互动完成叙事,并进行更为深层的价值探索。在蔡楚生、郑君里导演的《一江春水向东流·天亮前后》中,创作者建立了两组空间形态,即人民的艰难生活与上流的灯红酒绿,两个空间的互动与观照正应了杜甫的名句——“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。

吴天明导演的《百鸟朝凤》同样建构了两个泾渭分明的空间,即指代传统文化的农村与被文化殖民的都市,两个空间之间的互动实则反映了创作者对传统文化消亡的担忧以及对文化殖民的控诉。冯小刚导演的《我不是潘金莲》同样设置了两个有所渐离的空间——江南乡村与北京,为了放大两者间的对比,创作者以方圆画幅加以区别,在该电影中,代表人情的乡村空间与代表秩序的北京巧妙观照,共同透析着中国官场和现实社会的人间百态。电影《八佰》则以黄浦江为界展现出两个不同空间的故事(图10),四方仓库的空间是血战与保卫,租界空间则是灯红酒绿的生活,原本“隔岸观火”的租界百姓看见了无畏抗争与一再牺牲的战士们也伸出了拯救的手。与同时异地的空间互动不同,徐克、严浩执导的《棋王》则借助两代棋王的故事建立起两个异时空叙事空间,创作者借助两者间的相互碰撞勾勒出特殊时期的宿命与人生。总而言之,两个空间的互动所产生的意义往往是创作者真正渴望的表达,是创作主观化的体现。

正如电影学者罗艺军的洞见:“艺术时空意识,正是中西方传统美学突出的分野之一。”1 中国电影空间延续了源远流长的文化性格与审美观念,在形式构架上意趣丰富,在内容取舍上也别有洞天:在单镜头的空间建构中,中国电影的画境呈现出延展化的倾向,这与古典的空间意识以及传统的绘画、戏曲等艺术形式休戚相关,承载着中国艺术可居可游的艺术理念;在空间符号的建立上,中国电影缔造的景观具有审美表现化的冲动,这不仅与诗词、小说、绘画等艺术作品血脉相连,更关乎传统的审美认知与价值趋向,显现出景即是情的艺术主张;作为视听艺术,电影离不开声音的造型与塑造,中国电影亦以感知多元化的声音元素实现了空间的逾越,试图建立起可观可听可感的世界,这也与秘响旁通的传统审美趋向相观照;在空间的组合上,中国电影呈现出创作主观化的面貌,显现出艺术创作者俯仰天地的艺术况味,这种空间叙事也可在诸传统艺术作品中寻到端倪。“芥子纳须弥”,中国传统艺术与古典美学于电影创作而言,何尝不是一座宝库。

The Spatial Narrative Perspective of Chinese Films

WANG Haizhou, DING Ming

Abstract: Thousands of years of cultural lineage shape the traditional perception of “space” in China, and the perception is displayed/hidden in various traditional artworks. The iconic spatial narrative in Chinese film is also subtly influenced by the culture. It is demonstrated that Chinese films serve as an unfolding painting that establishes a connection between human emotions and the natural world. Following the traditional aesthetics, the film space satisfies the pursuit of naturalistic beauty and becomes a place “where one can live” and “where one can travel”. In addition, it is recognized that the film images secretly embed and manifest feelings. The film space is further extended by using symbolism in sound, creating an atmosphere where the sentiments resonate all around in both the visual and audio dimensions. Furthermore, in creating Chinese films, the directors subjectively combine the spaces and demonstrate a generous and kind attitude towards nature and the world. In summary, spatial narrative in Chinese film is an important element that embodies Chinese traditional culture.

Key words: Chinese film; spatial narrative; film aesthetics

(責任编辑:陈 吉)