单孔腹腔镜完全腹膜外腹股沟疝修补术学习曲线的影响因素分析

司仙科,王廷峰,李英儒,李华水,张一中,乐 飞,李绍杰,杨佳华,于 昆,吴卫东

(1.上海中医药大学附属普陀医院微创外科,上海,200062;2.上海市浦东医院-复旦大学附属浦东医院胃肠外科;3.中山大学附属第六医院胃肠、疝和腹壁外科;4.福建省立医院基本外科;5.宁波大学医学院附属医院疝与腹壁外科;6.上海交通大学医学院附属瑞金医院胃肠外科;7.上海复旦大学附属华东医院普外科;8.上海交通大学医学院附属第一人民医院胃肠外科)

随着单孔技术及其相关器械的不断发展,单孔腹腔镜手术已越来越多地应用于腹股沟疝患者,尤其单孔腹腔镜完全腹膜外疝修补术(single-incision laparoscopic totally extraperitoneal,SIL-TEP)[1]。据调查,国内部分疝中心单孔手术已占总的腹腔镜腹股沟疝修补术的60%以上。SIL-TEP创伤更小,康复快,复发率低,美容效果更好,术后疼痛更轻,可显著提高患者的满意度[2]。目前国内单孔疝手术正在逐步推广与普及,但SIL-TEP操作过程中因缺乏三角关系引起的器械干扰、筷子效应等问题[3-4],即使常规腹腔镜疝技术娴熟的医师初次接触单孔手术也存在较多困难。因此熟练掌握SIL-TEP必须度过学习曲线。本研究回顾分析2019年11月至2021年11月上海中医药大学附属普陀医院、上海复旦大学附属浦东医院、广东中山大学附属第六医院、福建省立医院各疝专业组(A、B、C、D组)同一主刀医师初期施行SIL-TEP的前35 例患者的临床资料,患者术后均获随访。结合术者单孔手术学习背景,分析总结单孔学习曲线的规律与影响因素。

1 资料与方法

1.1 临床资料 纳入标准:25~80岁,均为男性,无全麻手术禁忌,单侧腹股沟疝,根据中华医学会疝学组腹股沟疝分型分为Ⅰ~Ⅲ型。排除标准:巨大疝、复杂疝、嵌顿疝,凝血功能障碍,下腹部重大手术史。

1.2 手术方法 每组手术均由该组同一术者及一助完成,术者均有丰富三孔腹腔镜疝手术经验。均采用后鞘前技术,沿脐下缘做1.8 cm弧形切口,切开皮肤及皮下组织,显露腹直肌前鞘,偏患侧横向切开腹直肌前鞘2 cm,拉开腹直肌;或正中切开腹直肌前鞘2 cm后将白线间隔同后鞘融合处打开,注意保护上方白线结构。钝性分离肌后空间4~5 cm后,置入单孔通道装置的底层保护圈,撑开后翻卷2~3圈,套上操作平台。沿后鞘浅面直视下渐进分离至弓状线以下,切开腹横筋膜,进入腹横筋膜与腹膜前筋膜间的壁平面[5],具体操作空间及疝囊分离、疝囊处理、放置补片等均同常规全腹膜外疝修补术[6]。

1.3 观察指标 包括手术时间、术后并发症、中转情况、术后24 h疼痛评分、各阶段时间跨度。手术时间定义为进出镜时间,并发症包括术后血清肿、复发、感染等。疼痛评分采用视觉模拟评分法。中转定义为单孔改为多孔或经腹腹膜前疝修补术或开放手术。

2 结 果

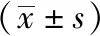

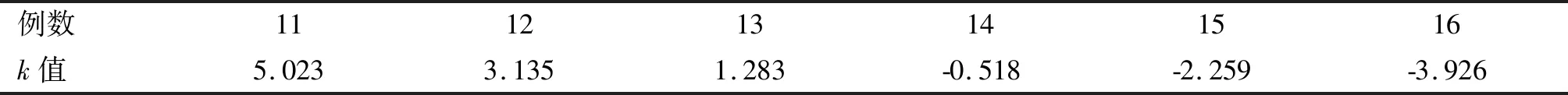

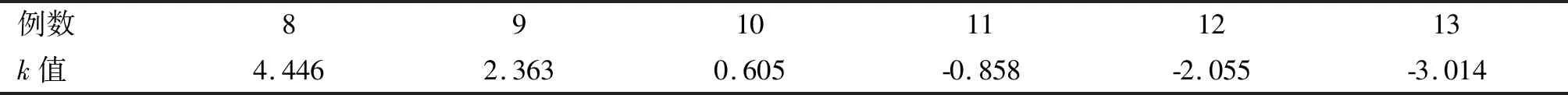

随着手术例数的积累,手术时间逐渐缩短并趋于稳定。各组累积和曲线绘制后,通过其拟合曲线公式,决定系数R2均>0.95,曲线拟合效果较好[10],见图1~图4。根据各组曲线k值为负值,表明已跨过学习曲线,得出A组学习曲线为18例,B组13例,C组10例,D组10例,见表1~表4,并由此将每组分为a、b两阶段。各组a、b阶段患者年龄、BMI、疼痛评分、血清肿等差异均无统计学意义(P>0.05)。A、B、C三组中a、b阶段的中转情况差异均无统计学意义(P>0.05),D组均无中转。各组a、b阶段手术时间差异有统计学意义(P<0.05),见表5~表12。四组患者均随访6个月以上,均未发生复发与感染。

图1 A组(上海中医药大学附属普陀医院)学习曲线 图2 B组(上海复旦大学附属浦东医院)学习曲线

图3 C组(广东中山大学附属第六医院)学习曲线 图4 D组(福建省立医院)学习曲线

表1 A组学习曲线部分k值

表2 B组学习曲线部分k值

表3 C组学习曲线部分k值

表4 D组学习曲线部分k值

表5 A组患者临床资料的比较

表6 B组患者临床资料的比较

表7 C组患者临床资料的比较

表8 D组患者临床资料的比较

表9 A组患者手术相关指标的比较

表10 B组患者手术相关指标的比较

表11 C组患者手术相关指标的比较

表12 D组患者手术相关指标的比较

3 讨 论

早在2008年Cugura等[11]报道了首例SIL-TEP后,国内相关专家也陆续开展并报道[12-14]。但十余年来国内SIL-TEP并未蓬勃发展,鲜见成系列报道。近3年,在吴卫东等相关学者的大力推广下[15-18],结合现有较为成熟的单孔操作技术,配合专用单孔通道装置,这一技术在国内各大疝中心又呈现复兴趋势。

一项技术的掌握需要特定的学习过程,即学习曲线。学习曲线的定义为“在一定时间内获得技能或知识的速率”。而衡量学习曲线的一个重要参数便是手术时间,国内外相关报道也均以手术时间来分析学习曲线,其中累计和分析法已广泛应用于外科手术的学习曲线评测中。Park等[19]采用移动平均法与累积和法对180例SIL-TEP患者的手术数据进行分析,结果表明对于经验丰富的腹腔镜外科医生,约需60例可度过学习曲线;Wakasugi等[20]对80例SIL-TEP患者的手术数据进行分析,结论是20例SIL-TEP后手术时间明显缩短,约40例后手术时间稳定,提示度过学习曲线。国内相关单孔疝专家也对此进行过专门讨论,认为度过学习曲线的标志为:(1)手术流程化操作;(2)手术质量等同于常规腹腔镜腹股沟疝修补术;(3)手术时间与常规三孔相比差异在15 min内。此外,通过一项不记名问卷调查得出,我国疝外科医生度过SIL-TEP学习曲线的例数为25例。但诸多因素可能对学习曲线影响巨大,包括:(1)病例选择。学习曲线早期会选择全身条件好、病程短、疝囊小、手术难度低的患者。(2)术者手术经验差异。术者是否具备丰富的三孔全腹膜外疝修补术手术经验及其他单孔手术(阑尾、胆囊)经验。(3)固定的手术团队。固定的扶镜手更有默契。(4)正规带教与培训。接受规范化培训,实施流程化手术。考虑到学习曲线例数的不确定性,因此初次开展SIL-TEP的医师更应关注影响学习曲线过程的因素而非单纯的手术例数。

结合本文四组数据分析,A组a阶段曲线上升较缓,手术时间整体偏长,考虑与此阶段各手术病例的间隔时间跨度偏长,且未参加系统性单孔技术培训等有关。后期随着单孔手术的集中开展,通过有针对性的学习及专一老师手把手带教、术后及时复盘总结,其学习曲线短期内呈下降趋势。前三组早期均有中转病例,A组、B组均因术中腹膜破裂、空间狭小、手术时间过长而中转手术,C组第一、第二例均中转为经腹腹膜前疝修补术,考虑系首次使用通道装置极不适应导致,随着单孔例数增加、适应通道装置后再无中转病例。B、C、D三组早期开展SIL-TEP时手术频次较密集,术者均具备娴熟的腹腔镜腹股沟疝修补术的手术经验,术后及时复盘总结,因此学习曲线相对较短。此外,结合四组a、b阶段相关数据分析,两个阶段患者并发症并无特异性,说明只要严格按照腹腔镜疝手术流程且手术规范化进行,SIL-TEP相对而言安全性较大,但外科医生仍需尽量缩短学习曲线,以保证患者利益的最大化。

就操作技术角度而言,单孔操作技术的学习充分体现了Miller的学习金字塔理论[21],即“知、晓、用、会”的四阶梯提升。首先要知道单孔镜下操作的理论,包括管型视野、筷子效应、器械干扰的原因及解决方案。随后能理解单孔操作的平行技术、交叉技术、与扶镜手配合及镜头应用、排烟目的与要求。在理解这些相关技术内容、应用场景的基础上,可在实际手术操作中使用。如此就进入了“用”的阶段。而在随后的应用中逐渐融会贯通并灵活应用形成肌肉记忆后,才真正迈过学习曲线。

在SIL-TEP的整体操作过程中,合理的场景设计同样是缩短学习曲线的重要影响因素。吴卫东教授团队按流程化设计了7步场景:(1)通道位置选择;(2)层面入路选择与通道装置安装;(3)Retzius间隙与Bogros间隙的创建;(4)疝囊处理(剥离、横断);(5)创面的修整(直疝假疝囊处理,大阴囊疝的引流);(6)补片铺放;(7)脐部整复。通过规范化场景设计,可使初学者更快上手并顺利度过学习曲线。但术者接受正规培训、专家指导与反馈、自我复盘,这些体现“刻意练习”理念的学习模式也是缩短SIL-TEP学习曲线的重要方法。

总之,针对SIL-TEP学习曲线,目前国内尚无相关指南或专家共识提及,如何缩短学习曲线也是众多致力于单孔疝手术的外科医师首先需要解决的问题。娴熟的三孔全腹膜外疝修补术手术经验、固定的手术团队、早期选择合适的患者,可降低手术难度,增强信心。在此基础上按照规范循序渐进,“知、晓、用、会”,如此才能顺利安全度过学习曲线。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突。