古琴艺术的“留白”之美

尹佩毅

(山西省交响乐团,山西太原 030000)

“留白”是我国传统书画艺术中的一种创作手法,指作者为了使画面、书面结构更加协调而有意留下的空白,使观者具有想象空间。音乐留白往往具有两种功能:第一种是结构功能,留白用于分离各种音乐材料,使音调音色、和声旋律形成有特色的乐句、乐段和乐章;第二种是载体功能,留白承载了在音乐演奏时可能会产生的各种声音,这些声音会将听者的注意力由对音乐内部的关注,引向对作品外部的关注,从而进一步投射回作品本身。因此,“留白”不是空白的画面、无声的片段,在留白中也可能存在着作品即兴产生的其他声音。本文笔者将阐释“留白”作为古琴的固有性质是如何通过琴曲体现出来的,以及古琴留白艺术产生的审美价值和意义。

琴曲留白与使用减字谱有密切关联,减字谱是古琴常用的记谱方式,与其他乐器记录音高节奏的方式不同,减字谱是一种指法谱,由右手拨弦的“声”与左手按弦的“韵”构成,主要记录了古琴的指位与弹奏技法。留白潜藏在“声法”与“韵法”之间,“气韵”由此处而生。下面笔者将从“声法”留白、“韵法”留白和结构留白三个方面阐释古琴的留白特点。

一、“声法”产生的旋律留白

古琴的音色和节奏一同构成了旋律留白。“声法”具有三种音色效果,分别为按音、散音和泛音,在弹奏独立的单音旋律时,常用“抹”“勾”“剔”“挑”等指法,此时音色动态变化,节奏稳定,音响效果为点状;在弹奏连贯的线状旋律时,可用“滚”“拂”等指法,此时节奏动态变化,音色稳定,而两者之间最大的差别在于音与音之间的留白距离。胡向阳在《点描与留白——古琴曲的多声研究》[1]一文中探索古琴曲的多声形态时,将这种零零星星、断断续续的点状音视为一种“点描式”手法,并指出点描与留白之间的关系为:点描密集留白小、点描稀疏留白大。

“高山流水”“伯牙觅知音”的故事都为世人熟知,《神奇秘谱》记载的《流水》便来源于此。琴曲灵活运用“泛音、滚、拂、绰、注”等弹奏手法来表现山水意象,巍巍乎若泰山,汤汤乎若流水,使听者宛若身处高山之巅,眼观行云流水,有身临其境之感。下面笔者通过对《流水》中两个旋律片段的减字谱和频谱的分析,展现音与音之间的留白空间,以及留白存在的意义:

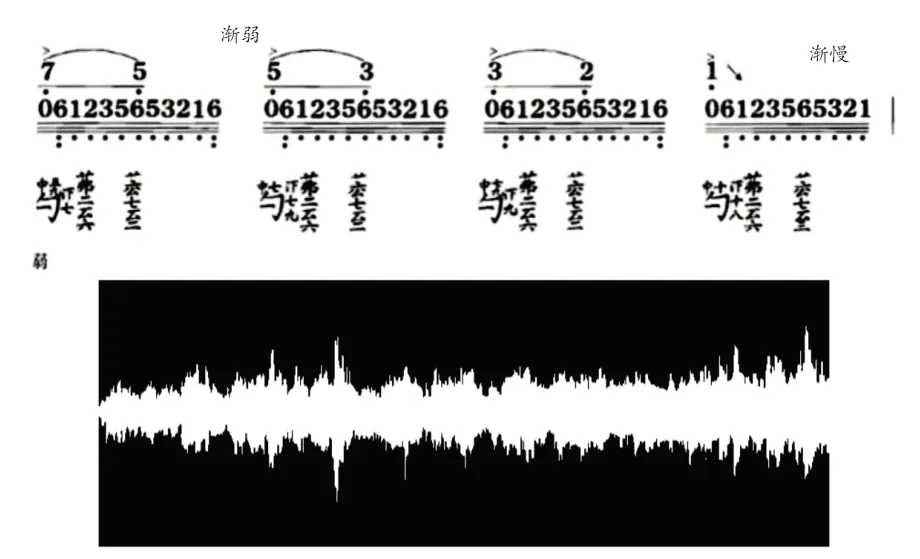

琴曲的第六段(如图1)以“猛滚、慢拂”拟作流水声,散音音低且密集,弹奏者需大幅度连续上下刮奏,琴弦震动充分,创造出流水的磅礴之势。此处音型密集,几乎没有留白,加之上方按音的润饰,听者几乎无暇思考,沉浸在琴曲创造的意象中,此刻,湍流不息、汹涌奔腾的流水就在身侧,宛若置身山间,杨宗稷在《杨氏琴学丛书·流水》中将此处形容为“极腾沸澎湃之观,具蛟龙怒吼之象。……几疑此身已在群山奔赴,万壑争流之际矣”[2],更有川派琴家孔山曾为《琴曲》加注了“七十二滚拂”,以表现欢泉鸣响于山涧的生动意象。

图1 《流水》第六段的减字谱与频谱[3]

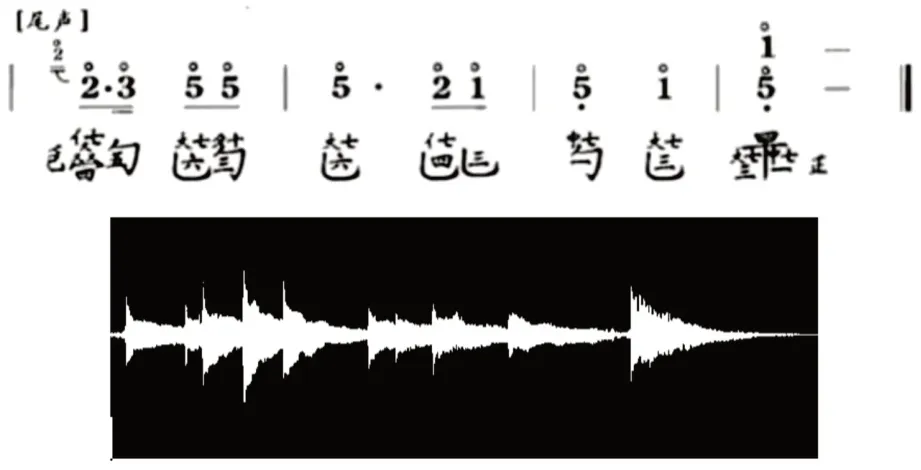

琴曲的尾声(如图2)以稀疏的泛音弹奏,泛音表现力极强,性格灵动多变,颗粒感明显,与前几段的“汤汤乎若流水”有所对比。此处看似与第一段中的“清清冷冷”“涓涓细流”有着相似的表现手法,但泛音间的留白为听者提供了更加宽广、深刻的沉思空间,使人不由想联想到创造出眼前流水奇观的琴师伯牙,以及他“相识满天下,知心能几人”的愁思,无人欣赏、怀才不遇的凄凉感由此而生,实现了以琴曲为载体,将“佳景常在,知音难寻”的情感传递而出,还原了《高山流水》故事中要表达的遗憾之情,因此音乐原本想要表达的意境通过留白能够引起听者的共鸣。

图2 《流水》尾声的减字谱与频谱[4]

琴者常将泛音视为琴曲中的“天籁之音”,不断探索泛音弹奏技巧,而泛音极具吸引力的原因除了它清澈明净的音色外,不能忽视的是由于弹奏泛音时,为了使琴弦震动自然充分,音与音之间产生大量留白,“空则灵气往来”,泛音灵动的“气韵”在旋律留白中穿梭萦绕,产生的空间感氤氲而生,故引人入胜。

二、“韵法”产生的音色留白

古琴“高、清、远”的意境多来源于韵法,《太音大全集》有云:“传云,琴瑟虽有妙音,而无妙指,终不能发甚哉,指法之难也”,在传达琴曲“弦指相触、指音相通、音意相融”的意境中,“韵法”占有举足轻重的地位。受元明戏曲的影响,明清时期的琴曲由早先的“声多韵少”,转变为“韵多声少”,右手旋律声法逐渐简化,开始注重左手音韵的装饰功能,以韵补声。这使得乐曲的处理方式具有更强的灵活性,清朝琴家蒋文勋(约1804—1860年)在《琴学粹言》中将两只手的关系比作文章中的“虚”与“实”,右手为实,左手为虚,虽虚从实来,但要虚实交替。在众多韵法中,尤以“吟猱”技法为主,正如《溪山琴况》所言:“五音活泼之趣,半在吟猱”[5],吟猱技法的丰富多变由此可见一斑,因此下面我们以吟猱手法探寻音色留白。

《五知斋琴谱》记载的古曲《汉宫秋月》以韵压声,融合京剧、昆曲细腻多变、一唱三叹的腔韵变化特点,大量运用了细腻多变的吟猱技巧,以此来表现“月照深宫”“宫人哀怨”“如泣如诉”的寂寥意象。《琴谱》对吟猱技法的区别也有细致解读“轻清小者为吟,重大带急者为猱;吟取韵致,猱取古劲,各有所宜”,意指吟猱的强弱变化,会实现音色的风格变化。

当代琴曲对韵法的使用有着更为细致的研究和划分。成公亮为《沉思的旋律》[1]作题解时认为,古琴乐音的呈现分为“头”“腹”“尾”三种形态,这三种形态也被称为“音过程”。头音出现时,在韵法的作用下,腹音与尾音可能会产生微妙而曲折的变化,与头音形成不同的韵味。有时随着“声”的逐渐变弱,乐音消失,而“韵”的时值过长,听者只听得到走手的摩擦音,此时便形成一种“无声之韵”,“声”仅留存于演奏者的意念中,产生音色留白。

成公亮在《沉思的旋律》中引用了印度音乐材料,旋律活泼多变,全曲都强调了音到音的变化过程,在琴曲中多次使用吟猱技法,以细腻多变的吟猱带动旋律发展。《沉思的旋律》将吟猱细化为“急猱”“退猱”“定吟”“退吟”“落指吟”几种极具对比的指法,每种技巧在音的表达上都反映出截然不同的效果,形成丰富多样的“音过程”,下面笔者选取了琴曲中出现的几处吟猱指法,以每个指法的频谱图为例,将“音过程”的特点转化为可视的波形图,进一步探寻不同吟猱指法产生的留白特点:

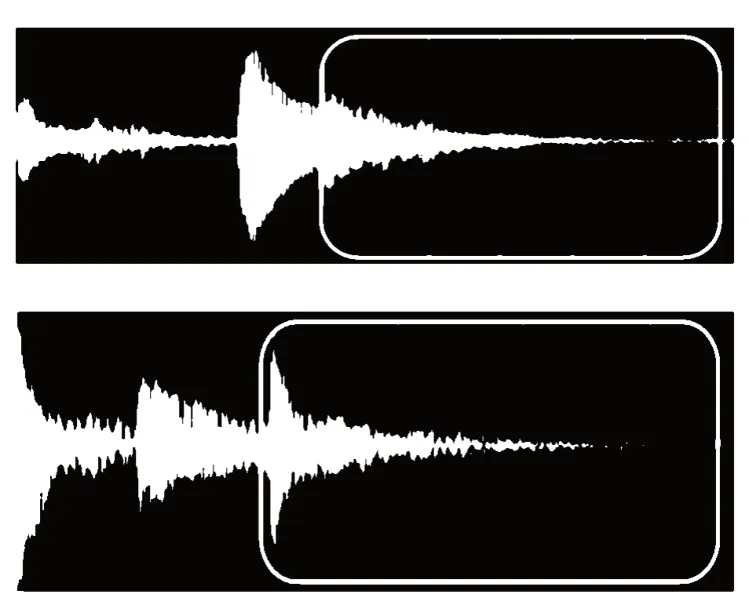

“定吟”要求弹奏者按弹得声时,微微摇动,不离徽位。“定吟”在这几种吟猱技法中最为自然和连贯,定吟音头随着琴弦的震动发音,随后自然过渡到音腹,音尾随着琴弦的平静逐渐归于无声,留白效果也最为自然;“退吟”要求弹奏者按弹得声后,先退至下位,再摇动用吟。频谱图中显示在退至下位,即音头向音腹的变化过程中,音骤然变小,音尾也较快归于平静,音被外力削弱,迅速留白,有收敛、紧张之感。(如图3)

图3 “定吟”与“退吟”的频谱对比图

“急猱”要求弹奏者音落时,迅速滑动指骨,手急意缓、音紧气舒。音头自然发出,在向音腹过渡的过程中,由于猱的滑动,音腹仍然具有较强的能量,尽管琴弦此时已趋于平静,但走手音占据了音腹音尾的绝大部分,因此形成了“有声”的留白。“退猱”与“退吟”弹法相似,但在频谱图中二者效果区别明显,“退猱”要求弹奏者按弹得声后,先退至下位,再滑动用猱。音头自然发声,音腹与“退吟”不同,由于受到滑动作用产生较强的走手音,而音尾与“急猱”产生对比,“退猱”的音尾随琴弦走向无声,产生留白。(如图4)

图4 “急猱”与“退猱”的频谱对比图

对比几种吟猱技法与其频谱图,我们能够直观地看出“音过程”的三种状态,以及留白产生的原因和特征。此外,古琴左手演奏杂声常常大于其他乐器,首先是由于古琴声小弦粗,手指与琴弦、琴面接触面积大,加之古琴有数十种吟猱技法,特别是还有“绰”“注”的滑音技法,常常产生明显的摩擦声;其次,古琴不设品、不加柱,音量较小,而根据《溪山琴况》中记载的:故古人抚琴则曰“弹欲断弦,按令入木”,演奏者需用更强的力度按压琴弦,因此使摩擦声更加明显,然而这些掺杂在乐音中的细微杂音都是韵法的重要润饰。

三、“乐不尽意”的结构留白

在音乐的叙述中,留白即是智慧,又是意境,不仅反映出中国文人缠绵蕴藉、泰然自若、乐而不淫、哀而不伤的审美心境,留白除了在音乐的整体布局中起到听觉协调、平衡的作用,更能够为听者的审美思考提供广阔无垠的空间。

以记录在《神奇秘谱》“霞外神品”里的琴曲《大胡笳》为例,在《大胡笳》的第十八段,即最后一段“田园半芜”中,这种对感情的节制描写通过留白的手法得以实现。这一部分整体为角调式风格,使用了“胡笳动机”与前部相呼应,以此体现出作为全曲结束的“合”,然而这种结束感被最后一个音打破,全曲尾音并未落在角音或宫音上,而是罕见地落在了徵音上,削弱了调式的稳定性,产生言未尽、乐未止的游移感。然而这样的情况在琴曲中并非罕见,古琴的音色本身就缺乏音级的功能性和音级间的倾向性,这种终止虽在意料之外,但尚在情理之中,在李吉提的《中国传统音乐的结构力观念》[6]一文中,将这样的处理方式视为结构力的“惯性”或是“抛物线”。

“入无射泛”是全曲最后三小节,由宫音起始,经由角音—羽音,升至角音,再经由商音—宫音,回落至徵音结束。旋律变化像是一条抛物线,在低音升至最高音的过程中,动力逐渐增强,音程关系由三度—四度—五度上升,而后因惯性下落,但开始下落较缓,二度级进至宫音,最后落在距离四度的徵音上,但此时旋律没有继续下行,根据李吉提对传统音乐中旋律“抛物线”的特点研究,大部分旋律结束于起始点的位置,或者继续向下延伸,而《大胡笳》的结尾甚至未跌落至乐句的起始平面,给人以悬而未决之感,这种乐不尽意的留白方式,无疑增添了琴曲的神韵和风采。

当代琴曲家对这一现象有所改进,陈长林打谱的《大胡笳》版本中,在徵音后又补充了宫音,使结尾由角音过渡到宫音,以增强结束感。人们常常认为,音乐应该终止于完满处,但强烈的未解决感给听者留下了音乐的空白,意未尽露、回味无穷。这种留白的处理方式完美呼应了刘商对个人情感表达的克制,既没有过度热烈的感情流露,又能够将悲壮痛苦的思绪延伸至韵外之致、味外之旨,耐人寻味、引人深思。旋律留白、音色留白与结构留白共同构成了琴曲的留白之美,留白形成于古琴本身,表现在琴曲之中,同时也为琴曲传递意境润色。

结语:古琴留白艺术的当代审美价值

我国当代许多活跃在国际舞台上的作曲家对古琴的音色研究具有浓厚兴趣,通过自己的音乐作品将古琴艺术的魅力带进全球化的融合空间里。例如旅美作曲家梁雷,他从古琴弹奏指法的变化引起音色的变化这一现象中,发展出与“音色旋律”相似的“一音多声”(one-note polyphony)技法,他还关注到古琴杂音的复杂成分,认为杂音带有与乐音相似的节奏律动、轻重缓急,具有动能潜力,并且能为音乐带来灵活性。更有作曲家刘庄创作的三重奏《风入松》,她运用乐曲节奏、音高、音色三个音乐要素创造留白,通过预制钢琴、长笛和大提琴模仿古琴的演奏技法和音色变化,专注每个单音之间的关联,充分把握音与音之间留白的分寸。由此不难看出,“留白”作为古琴最具特色的性质,将会吸引更多的作曲家和音乐学者探索其中奥秘。

—— 唐抄本卷子中记载的前代失传符号化琴用记谱法