当初出走的少年

□李谦

客人林夏

出生在霸下屯的人,谁没有一个被大冰托起的童年呢?

当他们一个个走出老家小村,风餐露宿,漂泊流荡,甚至出走半生,却仍然会在某一个时刻,接收到来自遥远的家乡的信息,并于刹那间痛哭失声。于是他们来不及掸一掸满身风尘,跋千山、涉万水地归来了,或孑然一身,或拖家带口。

在他们的双脚踏上霸下屯的白河冰面时,时光刹那间逆流上溯,他们又与那个年少的自己重合了。

林杉就是那个出走的少年,人到中年,他不但自己归来了,还带回了儿子林夏。

为了拢住一颗渴望逃离的童心,他用上了各种手段。短短的一天里,祭拜先人、堪称神助攻的鹿群金雕小松鼠、冰上游乐……这些鲜活有趣的生活经历为纬,白茫茫的雪海为经,纵横交错,织成了一张硕大密实的网,把在南国水乡长大的男孩儿林夏牢牢裹住,无力挣脱。

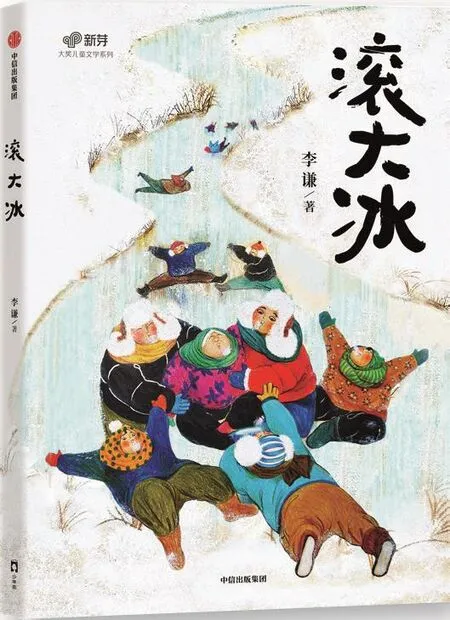

冰上的游戏可真多!滑冰车、抽冰猴、冰上摔跤……

老家的伙伴真热情!憨厚威猛的大武、爱耍宝逗乐的咚咚、小女汉子鸽子……

大家簇拥着林夏,像一群母鸡护着唯一的小鸡崽儿。玩儿什么,怎么玩儿,带谁不带谁,都由着林夏,除了滚大冰。

林夏问为什么不能滚大冰。

大家七嘴八舌地说,滚大冰必须到元宵节才能玩儿,平时滚不管用,也不好玩儿。

林夏没好意思刨根问底,他不是个话多的孩子。想自己滚大冰吧,当然更不好意思。想想看,自己在冰上打滚,小伙伴们围成一圈看,还不跟看耍猴一样了?

好在脚下的舞台够劲儿,随便什么活动,前头带个“冰”字,就能带给他新鲜别致的感受,他也就丢下了滚大冰的念头。

太阳渐渐西斜,冰面上的风硬了起来,林夏的肚子也已经咕噜到第三次。他饿了。

新朋友们簇拥着林夏回到家,见林杉还没回来,便纷纷邀请林夏去自己家吃饭。

山里人的真诚更多地体现在动作上——他们一拥而上,七手八脚,扯胳膊揽脖子抱腰,连薅带拽,让林夏体会到香饽饽不是那么好当的。还是大武吼一嗓子:“一家轮一天!今天是我的!”他才获得了自由。

林夏不是个喜欢给人添麻烦的孩子。不过,大武和自己家算世交,不妨例外。

炕桌上摆放的主食居然有三样:豆包、油饼、大米饭。饭桌中间是一个热腾腾的酸菜猪肉火锅。自从离开江南水乡的家,林夏还是第一次好好吃饭。于是矜持、吃相统统让位给了旺盛的食欲。

一家之主林杉

穷人家的孩子早当家,林杉少年老成,从他上初中开始,奶奶就逐步“交权”,家里的大事小情都要等他拿主意。新的“一家之主”逐渐确立,使封印住奶奶和妈妈之间情感的坚冰,如U形冰河“文开”一样,缓慢却持续地融解开来。奶奶的性子越来越温软,原本凌厉的眉目都柔和了许多。渐渐地,这个贫寒之家最珍贵的食材,要留到元宵节这一天才拿出来,婆媳俩有说有笑地下厨一起烹调,还时不时停下手,侧耳听林杉读书的声音,再会心地相视一笑。

元宵节下午的这顿大餐,是林家真正的年夜饭。

林杉上高二那年,奶奶的肺病发展成绝症。在那个年代,乡下人对这病的治疗态度基本是揣着诊断书回家,想吃啥,就吃点儿啥。林杉自以为已经成长为奶奶身后一堵挡风的墙,这墙却被一纸轻飘飘的诊断书压到崩塌。在被震惊和悲痛碾压过后,他冒出一句:“今年元宵节,你没去滚大冰?”

“去啦,哪能不去?”奶奶脱口而出,然后深深地叹了口气。

腊月十五,太阳才往西歪,屯子家家院子里的大红灯笼就挑了起来。

“山子(林杉小名),去,把咱的红灯笼找出来,也挂上……”

“奶奶,今年,咱就别挂灯笼了……”

“挂。过日子,过的就是个心气儿。”

灯笼收在下屋,上面落满了灰尘。林杉把它擦抹干净,交给奶奶,由着她细细地修补好破损,插上蜡烛,点燃。

奶奶围着被坐在炕脚底,看着一团红光在眼前缓缓上升,露出了疲惫的笑容。

这一年除夕,奶奶吃了十个饺子,让林杉生出奶奶“被误诊”的痴心。可过了正月初八,奶奶就很少吃东西了,大白天也经常昏睡。奇迹没有发生。

又是一年元宵节。中午,林杉的妈妈风尘仆仆地赶了回来,身上背包摞伞的,装的都是年货。她摸一把奶奶的手臂,扭过头拭去眼泪,默默地洗手、扎围裙,开始剁馅包饺子、煮汤圆。

掌灯时分,屯子里照例熙攘起来。林杉充耳不闻,自顾自在西屋学习。妈妈推门进来,坐在炕沿儿上,瞅着林杉的后背发愣。

“妈,你有事儿?”

“没、没事儿。”

过了一会儿,林杉再次回头,见妈妈还保持着刚才的姿势,像一座雕像。

“儿子,你……帮我把奶奶背到大冰上去呗……奶奶就信这个。”

林杉大吃一惊,眼神里露出几分温和的责备:“这么冷的天,奶奶这身体,搁冰上骨碌一圈,是祈福呢,还是催命?”

林杉继续做习题,还大声读起了课文。奶奶爱听他背书,说在孙子的背书声里入睡,睡得最安稳。

妈妈悄悄出去了。林杉沉浸在自己的世界里,不知道过了多久,东屋传出的说话声把他拉了出来。

“妈,滚大冰也就是个念想。”

“我知道,图的就是个念想。”

“妈,过完节,咱还是……去住院吧。我有钱。”

“有钱?你一个卖唱哭丧的,能挣几个钱?住院?山子读书不要钱?我还能给孩子撂一屁股饥荒?”

“好吧,我背你去……”

“你背不动我。我自个儿能走。”

林杉推开东屋门,见妈妈弓着腰,半坐在炕沿儿上,回头哀求地看着奶奶。他拉起妈妈,坐在她刚才的位置。奶奶不出声地笑了,趴到林杉的背上,搂住林杉的脖子。林杉感到夹住自己脖子的是两段枯枝,凉哇哇的,箍得他上不来气。

“哎,没白养一场啊,得我大孙儿的济喽。”

酸热的气流往林杉的眼睛里冲,他紧咬下唇,不让那股热流溢出来,两只胳膊兜住奶奶的大腿根儿,站了起来。原来,身材高大的奶奶这么轻了,林杉的背上像是只多了一片羽毛。

一家三口会集到去滚大冰的人流中,孩子们在路上打闹,厮疯,拍手唱着童谣。每个人的脸上都洋溢着节日的喜气,看到山子一家三口,大家纷纷招呼着,问候着,祝福着:“别担心!滚完大冰,婶子(嫂子、大娘)的病就好了!”

妈妈跟在林杉的后面,不断回应着人们的善意。奶奶笑眯眯的,声音竟响了许多:“可不,就等这一天呢,滚完大冰啥病都好了……”也不断有人夸林杉:“没白拉扯大孙子啊,老太太得济了!”林杉不回应,他的双手挎着奶奶的腿,弓了腰,眼睛盯紧脚下的路面,走得稳健踏实,唯恐脚下打滑,蹾着奶奶。

白河近在眼前,他突然想起一件事,是放寒假之前发生的。

他和白月明高中还是同班。放寒假前,她突然问林杉:“过元宵节,你们屯还滚大冰吗?”林杉大吃一惊,立刻涨红了脸。

“上次去你们屯,我在厨房帮忙包饺子时,奶奶喜滋滋地说:‘闺女你可来着了,晚上跟我们滚大冰去,一滚顺一年,百病不生!’可晚饭后,不知道为啥,她们都不提这茬儿了,我也没好意思追问。”

“山里人愚昧,你……你别笑话……”

“笑话?怎么会笑话!我老家要是在你们屯子就好了,每年元宵节全屯子的人都去滚大冰,热热闹闹的,玩儿着就祈了福,又有意思又高级。”

高级?原来在白月明的心里,民俗活动不但不土,还很高级……干部子女的想法,还真是不一样。

林杉停下脚,白河到了。放眼望去,大冰上密密麻麻的,都是人。人们用夸张的肢体语言,在冰河上绘出一幅长长的画卷,画的名字就叫《滚大冰》。这图景在山子的眼里是熟悉的,又有几分陌生。他已经有好几年没在这一天来白河了。他停在河边,一次次试探着伸出脚,可脚尖刚一触到冰面,又倏地缩回。寒风打透了他的棉衣,钻进了他的骨缝。他忍不住颤抖起来。

“大孙儿,把奶奶放下。”

奶奶嘴里的热气扑到林杉的脖颈上,身子在往下出溜。

“放下吧,你在岸边等着我们就行,有我呢。”妈妈说着上前扶住了奶奶。

林杉弯腰蹲下,把奶奶轻轻地放在地上。妈妈半拖半抱着奶奶,两人慢慢踏上了冰面。大风怪叫着灌满了林杉的耳朵,他却感觉不到冷。他的目光紧紧追随着那两个连在一起的女人。她们像两只缓慢挪动的老蜗牛,冰面上的人再多,也跟不丢。

突然,那两个“连体人”趔趄了一下,晃了几晃。林杉的心像被一只大手狠狠揪了一把,本能不给他思考的时间,就役使他飞上了冰面,赶在两个女人摔倒之前,伸手拖住了她们。可冰面太滑,三个人还是都摔倒了。在这个过程中,林杉凭着极好的体力,成功地让两个女人跌倒在自己的身上。

妈妈忙往起爬,奶奶也在微弱地挣扎,可林杉紧紧搂住了她们:“别动。妈、奶奶,都别动。”

两个女人不明白林杉的心思,却都听话地不再动,一边一个蜷缩在他的臂膀里。

夜色真美,月亮真圆。林杉闭上眼睛,两边亲人的温度隔着棉袄传到他的身上,足以抵御身下的寒气。他突然起了一个奇异的念头,希望时光停驻在这一刻,自己就这么搂着这两个最亲的人,静静地看月亮也好,闭上眼睛睡过去也好,睡过去再不醒来也好。只要一家人在一起,永不分开,怎么都好。

恐惧了那么多年的冰面,原来没什么可怕。不知道从哪一刻起,也不知道是谁先动的,林杉夹在当间儿,搂着、抱着奶奶和妈妈,如三个连体人,缓慢地往冰面中心滚去。

“妈,滚完了,你就能好起来了。”

“会的。山子他妈,你的体格也能壮实起来了。”

有遥远的歌声在林杉的心中响起:

滚大冰,滚大冰

叽里咕噜滚大冰

这声音似熟悉,又似陌生,这声音越来越大,渐渐从山子的心里飞了出来,重合了孩子们的童谣,在冰面唱响:

滚大冰,滚大冰

叽里咕噜滚大冰

左骨碌,右骨碌

骨碌骨碌百病清

百病清,得长生

骨碌骨碌到天明