从《普通语言学手稿》看索绪尔普通语言学思想

聂志平

(浙江师范大学 人文学院,浙江 金华 321004)

从语言学史的角度来看,现代语言学是与索绪尔的名字联系在一起的。自沙·巴利等根据听课学生笔记整理的索绪尔《普通语言学教程》1916年出版后,其中所阐述的基本原理、基本概念,不仅深刻地影响了语言学的发展历程,也为其他人文学科所吸收、借鉴,20世纪50年代以后,在人类学家克劳德·列维-斯特劳斯、文学理论家罗兰·巴尔特等的推动下,以法国为中心,形成结构主义思潮,结构主义、符号学遂成为人文学科的研究范式。

以往的索绪尔研究材料,在20世纪主要有四部分:(1)出版的著作,即索绪尔生前发表的数量不多的几篇论文,包括索绪尔的博士论文《论梵语绝对属格的用法》(1880)和著名的《论印欧语元音的原始系统》(1878);(2)讲座记录(如关于音节的讲座)和一些札记;(3)沙·巴利和阿·薛施霭根据学生听课笔记整理出版的《普通语言学教程》(法文版1916/中文版1980);(4)当年听课的学生孔斯坦丹1958年赠给大学图书馆、1993 年被整理出版的索绪尔最后一度(1910—1911)普通语言学课程的笔记(中文版2001/2002)。1996年,由于索绪尔故居维修,在夹墙中发现了索绪尔在与学生谈话时提到的写过但找不到的关于普通语言学的书稿以及一些札记,这批文稿被称为“橘园手稿”。1996年发现的新材料,加上以前所收集的一些材料,经西蒙·布凯和鲁道尔夫·恩格勒编辑,2002年出版了法文版《普通语言学手稿》(中文版,2011/2020),成为出自索绪尔本人笔下较全面反映其普通语言学思想的文本,在语言学史上有重要的价值。

《普通语言学手稿》包括四部分:(1)《论语言的二元本质》;(2)词条与格言;(3)普通语言学的其他文稿;(4)普通语言学备课笔记。其中第一部分是未完成的书稿,书名是索绪尔自己拟定的;其余三部分,有1996年新发现的材料,也有恩格勒《索绪尔〈普通语言学教程〉校勘》(法文版,1968—1974)使用过的材料。以下分四个方面,阐述《普通语言学手稿》中独立书稿《论语言的二元本质》以外的三部分所反映的索绪尔的普通语言学思想,《论语言的二元本质》所反映的语言哲学笔者另文论述①参见聂志平《从〈论语言的二元本质〉看索绪尔的语言哲学》,《学术界》2023年第3期。。本文方括号[ ]内的文字是该书编辑者根据内容补充拟定的标题;我们以2020年的商务印书馆于秀英译本为依据,有时为了更好地理解,也会对比2011年南京大学出版社版于秀英译本(即第一版),如作为语言基本单位的词语,2020年商务印书馆版都译作“字”,而在2011年南京大学版中译作“语词”“词语”或“词”,语言学界通常认为作为语言的基本单位是词而不是字,因此本文采用南京大学版的译法并做脚注说明。

一、1891年11月的三次讲座:对语言认识的宏观阐述

1891年,34岁的索绪尔离开了学习、工作十年的巴黎高等研究院,回到自己家乡瑞士首都的日内瓦大学任非专任教授(副教授)。到日内瓦大学后,索绪尔在该年11月份曾做过三次关于普通语言学的讲座。这三次讲座涉及语言学五个重要问题:(1)对语言在人类社会中的重要性和语言学独立性的认识;(2)语言的一般研究与具体研究的关系及具体研究的重要性;(3)语言是历史现象;(4)语言在时间上的连续性与变易性;(5)语言在空间上的连续性与离散性。这三次讲座稿收入《普通语言学手稿》中的第三部分“普通语言学的其他文稿”[1]136-163中。这三次讲座,可以看作索绪尔正面阐述自己普通语言学理论的开端。

在第一次讲座中,索绪尔首先宣布“从今天起一门新课程诞生了,它代表新的研究范畴”,这就是印欧语言学。尽管高度赞扬了皮克特(Adolphe Picter,1799—1875)②根据索绪尔《青少年和求学时代回忆录》,皮克特是索绪尔外祖父的朋友,语言古生物学的创始人。其别墅与索绪尔外祖父别墅相邻,所以索绪尔去外祖父家时常常见到皮克特。见聂志平译、王世臣校《索绪尔:青少年和求学时代回忆录》,载《通化师范学院学报》(人文社会科学版)2015年第5期,第17-22页。将语言研究的成果用于史前研究,但索绪尔认为语言学有其固有的研究对象与存在价值,“在整个思想体系中这门科学所占据的地位,与其研究对象所具有的重要性成正比”[1]137;而语言是人类的能力,是人类不同于其他物种的区别性特征,是人类构成社会和自身进化发展的基本条件,“因为言语活动,一方面曾是集体活动最神奇的原动力,另一方面也是个人受教育的手段,否则个体或人类,永远不可能渴求向任何方向发展其天赋才能”[1]138。关于语言研究,索绪尔首先阐述了具体研究与一般研究的关系。索绪尔认为,言语活动(langage)和语言(langue)是一回事,一个是具体现象,一个是一般化的东西,研究言语活动而不研究具体语言显而易见的现象,是没有意义的,而研究具体语言却忘了它们是被言语活动理念普遍法则所支配的,则失去了真正的科学基础;索绪尔认为,“最细微的现象也可能是最有说服力的证据,因此,唯有最极端的个案研究才能够有益于最极端的普遍研究。那些涉及地球上所有民族语的语言学家……从未使人对语言的了解更为深化”,真正使人对语言认识深刻的,是研究具体语言或语言分支的语言学家,如罗曼语言学家卡斯东·帕里斯和保尔·梅耶、日耳曼语言学家赫尔曼·保罗、斯拉夫语言学家博杜恩·库尔特内等学者,“言语活动的研究和诸类语言的研究,或某个语支或语族的研究,它们之间都是密不可分的”[1]139-140。其次,索绪尔认为,语言科学是一门历史科学,因为:第一,“语言中的一切都是历史的,也就是说,它是历史的对象,而不是抽象分析的对象;它是由事实,而不是由法则组成的。言语活动中的一切……其实是偶然的和完全意外的”[1]141;第二,“每种语言自身都有其永恒发展演化的历史,皆由一连串语言事件构成……这些事件一般全然独立于外部所发生的一切”[1]142,这也就是属于后来《普通语言学教程》课程中所说的内部语言学的研究内容;第三,作为历史现象,语言是人类的一种行为,不仅与个体有关,更与群体亦即社会相关。把语言看作人类行为的历史现象,导出两个必然的观点:“语言在时间长河中分支;在空间范围内分化而呈现多样性。在两个不同时间上所取的语言与它本身是不同一的;在两个有一定距离的地方所取的语言也是不同一的。” 前者导致语言在时间上的二元对立,即语言时间上的连续性与变易性,后者导致了语言在空间上的二元对立,即语言在空间上的连续性与离散性。

接着,索绪尔论述了语言在时间上的连续性。索绪尔认为,“第一个使语言有部历史的,就是它在时间中的连续性这一根本事实”,“这一连续性或强制的不间断性的基本和本质的原则,是人类语言传播的第一法则或第一个特点”[1]143-144;这种连续性不会因为革命、社会动荡和宗教等原因而被打断,没有哪一天记录着一种语言的诞生,或一种语言的死亡,“任何地方都从未有一种全新的民族语言产生或诞生于先前的民族语”[1]145,也没有哪一个民族社会头一天说某一种语言,而第二天改说另外一种语言;索绪尔未点名地批判了施莱赫尔把语言看作自然现象的语言观。在《达尔文理论与语言学》中,喜爱园艺又接受达尔文进化论的施莱赫尔认为:“语言是自然有机体,其产生不以人们的意志为转移;语言根据确定的规律成长起来,不断发展,逐渐衰老,最终走向死亡。我们通常称为‘生命’的一系列现象,也见于语言之中”,“借用植物学家和动物学家的表达,我们把一些语言看作一个属的若干种,即,它们是某一共同的基础语言的子语言,子语是通过渐变从基础语中产生出来的。像达尔文对动植物种类的渊源关系所做的描述那样,我们也可以用一些谱系树来描绘已知的语言”[2]。索绪尔说得很干脆:“语言不是有机体”,不是植物,没有生命,“它自身不会死亡,也不会衰老,也不会成长”,“语言不会自然地寿终正寝。它只能死于强暴”,或者通过暴力彻底根除使用这种语言的民族,或者通过强制推行一种有书面语的新的属于更强大民族的语言,语言不会因完成使命而死于内部枯竭,语言是不可枯竭的[1]145-146。因为语言是历史现象,具有时间上的连续性,“语言不是在时间中被限定和定义的存在……所以人们接受一个开始时,另一个就在某个地方结束了,其实这是任意的”[1]147,同时,也不能认为某种语言比另一种语言更古老。

索绪尔第二次讲座的主题,是阐述语言在时间上的变易性。索绪尔首先以勃古斯拉夫斯基个人以连续20年每月1日、15日拍照的480张同形相片展中相邻相片人物完全一样,而相隔时间越长变化越大,对比第一张相片与第480张相片则判若两人为例,说明同一事物在时间中的变化。索绪尔认为,“语言的变易性和连续性,这两个原则并非矛盾,而是密切相关的”,作为处于时间中的事物,语言的内部从未平衡过,语言变化是永恒的,“一种语言若无意外、残暴的事件,没有强大的外力来消灭它,那么一旦给定,就会在时间的长河中无休止地演变着”[1]149,没有母语也没有子语,不会出现新的语言,书面语、官方语言的约束,也不会阻止语言的发展,鲜活生动的语言成分浮在僵化语言成分的表面,语言不断悄然地变化着。语言的变化表现为语音的变化和类比性的变化,前者属于生理物理层面,是无意识的,它“盲目地影响到语言的所有形式”[1]150,后者属于心理和精神层面,是有意识的;类比不是凭空的创造,不是例外,因为“每一创新皆为语言先前状态提供的一种新的应用而已”[1]152。

在第三次讲座开始时,索绪尔首先继续第一次讲座中关于语言连续性的话题,认为“从未发生过一种语言取代另一种语言的现象;例如法语取代了拉丁语,其实,两种语言所谓的交替,只是由于我们喜欢给同一民族语赋予两个名字而已,而任意地使其成为时间长河中的两个东西”[1]156,但这两个名称的连续性会影响人们的观念,其实这种现象就像同一条大街,只不过是人们分段后给予两个不同的名称,完全是任意和约定俗成的。至此,索绪尔把前两次讲座关于语言与时间关系的论述归结为两个普遍原理:(1)语言在时间中的绝对连续性;(2)语言在时间中连续的变化。然后转入与时间因素相关的地理因素。

索绪尔认为,在一定的时期内,如果同种语言分布在一定范围的区域比如一千平方公里内,一百年、二百年或者五百年后,就不可避免地发生变化,在此区域的不同点上,一个成分A 就会变成B’、B’’、B’’’;不仅如此,一般所说的某种语言实际上也是该地域多种方言中的一种,“一种方言作为文学语言,或者作为官方语言、贸易语言而获得优越的地位,得以走进文学的殿堂,而其他方言则被视作形式不定、面目可憎的土语”,处于被侵蚀的地位,比如“罗马方言因政治、文学的原因,最终排除了古意大利语其他同样合理的语言形式”,“官方法语仅代表一地区的方言,即巴黎和西岱岛”[1]159-160。因为有着地理上的连续性,实际上也不存在界限分明的统一方言,只有某种语言现象的方言特征,“语言现象的地理区域,可以完美地在地图上画出来,然而,着手来界定方言这一统一体的界限,绝对是一种幻想且白费力……每一地区种种现象的偶然叠合的结果则形成特征的总和,构成这一地区的方言”,“观察地理连续性规律,我们发现,如果从任一地方出发去某个地方,方言永远悄然变化着……离开家乡越远,他听到的方言俚语,较之故乡的,差别越大,以致最后,他干脆听不懂别人说什么了”,所以“语言曾经不是时间中确定的概念,也不是[空间]确定的概念”[1]162-163;而一种语言不同于另一种语言,“必然发生地理上的分离”亦即“地理上绝对的不连续性”[1]161,或者属于过渡地区某种语言或方言的消亡,或者由于民族迁徙而导致原有地理连续性的中断。也就是说,语言的差异,来自语言原来就具有的历史差异、在空间分布导致的发展的不一致性,以及地理联系的中断。

从以上的综述中可以看出,早在1891年时,索绪尔已从时间和空间的角度,形成了对语言的宏观认识的普通语言学观点,索绪尔否定了比较语法学大家施莱赫尔把语言看作自然有机体以及用谱系树来解释语言分歧的理论,而以语言在时间上的连续性与绝对变易性为纵轴,以语言在空间上的连续性与分离性为横轴,对语言的差异性进行更为科学合理的解释。这种认识,最终也体现在他生命最后几年的“普通语言学教程”课程中。

二、其他普通语言学文稿:语言理论的专题思考

(一)符号学思想的重要来源:关于惠特尼的述评

美国语言学家惠特尼是索绪尔符号学思想的最重要来源。在《普通语言学手稿》中,有两篇文献专门论述惠特尼,而其他语言学家都没有这种待遇。一篇是编入“普通语言学的其他文稿”部分的长文《关于惠特尼一文的注释》,一篇是编入“普通语言学备课笔记”部分的《第二次教程注释(1908—1909):惠特尼》。

《关于惠特尼一文的注释》是索绪尔应美国哲学学会之邀所写的纪念惠特尼的未完成的文稿,文中高度评价了惠特尼对语言学的贡献。索绪尔认为,惠特尼的贡献在于:第一,“他虽未写过什么,以表明他打算从事比较语法学的研究,可他却影响了比较语法的所有的研究领域,其他学者则不然”[1]197,因为他第一个“从比较语法中归纳出的高明且普遍的观点”[1]206;第二,“也是他第一个采纳了归纳法”来研究言语活动[1]206,在另外一篇文稿中,索绪尔说得更明确:“自惠特尼从事科学研究以来,远在任何学派打算夺取这面大旗之前,就认为语言研究不可能基于其他基础,而只能基于对现象的观察”[1]197;第三,惠特尼对语音学的贡献;第四,认为语言学是二元的;第五,惠特尼认为“语言是人类的社会建制。这改变了语言学的方向”[1]227;第六,认为其他建制是基于事物的自然关系之上的,而“语言与文字却不是建立在事物的自然关系上”,无论何时都无任何关系,具有任意性[1]203;第七,“人们以声音,就如以姿势或其他手段,为其思想的符号,之所以用声音,因为更为方便”[1]204。

在符号学方面,美国语言学家惠特尼是索绪尔的先驱。他是索绪尔在高名凯译本《普通语言学教程》中提及5次之多的语言学家(后附索引标为3次),而且有4次都是肯定性的评价。在《普通语言学教程》中索绪尔列出惠特尼的观点是:(1)发出第一次冲击:提出疑问“语言生命的条件究竟是什么”[3]203-204;(2)“语言是一种社会制度,跟其他一切社会制度一样”;(3)之所以使用发音器官做语言的工具,只是出于偶然,只是为了方便起见:人类本来也可以选择手势,使用视觉形象,而不使用音响形象;(4)语言是一种约定俗成的东西,人们同意使用什么符号,这符号的性质是无关轻重的[3]31;(5)“很正确地强调符号有任意性质,从而把语言学置于它的真正轴线上”[3]113。这些论点,只有第三点索绪尔不以为然。可见语言符号任意性、约定性、社会性这些符号学的思想火花都来自惠特尼。正如语言共时态、历时态的思想来自博杜恩·德·库尔特内一样[4],索绪尔的思想也不是空穴来风,其中既包括这种吸收、借鉴,也包括改造、创造、整合,索绪尔在惠特尼的基础之上,把任意性看作符号以及语言符号的“第一原则”和基础,认为符号的社会性、系统性、可变性和不变性都是在这一基础上衍生出来的性质和特征,最后创造出一个超越其他语言学家、成为现代语言学基础、符号学最重要理论来源的语言符号学体系。

(二)关于语言和语言学

关于语言和语言学,有四篇文稿:[言语活动—语言—言语]、[语言的特点]、[关于设立文体学讲席的报告]和《有关话语的注释》①[ ]和《 》,原文如此。[ ]中的文字是编辑者所加,作为该篇文稿的题目。引文中的[ ],表示编辑者认为此处缺少某种词语。下同。。索绪尔认为,在个体中考察语言是错误的,因为“自然赋予我们人体器官发出一连续音的能力,而并未赋予我们清晰的语言。语言是一个社会事实。人会说话,但在其社群里,他才能运用器官——而且,也只是在与人打交道时,他才感到有此需要。他完全依赖于这个社群;所属的种族对他倒无所谓。就此而言,人只有融入环境才是完整的人”[1]169,语言是社会现象,人具有社会性,因为社群不同,尽管都有发音器官,但却可以使用不同的语言,而这与个体的种族特征无关,比如作为移民国家,美国的黑人也都使用英语。语言尽管可以与风俗习惯相比,但它“却与个体的一个特别、天赋的器官(口。——笔者注)相符”,其次,“语言的目的是使人理解……语言的存在是社会的特性”[1]170。因此,言语活动在人类社群中是必然的存在,同时语言也具有绝对连续性,这种社会性和连续性保证语言不会中断,所以任何无意识的首创是不可能的,任何有意识的首创都是无意义的,不可想象的,也无一先例。

语言与言语相对,“语言仅为话语而创造”[1]268,语言是“被动的沉积”,而言语是“活动的力量和诸种现象真正的起源”,两者是相容的;“语言学,我敢说,它是宏大的。尤其是它包括两部分:一个更接近语言,被动的沉积,另一个更接近言语,活动的力量和诸种现象真正的起源,这些现象随后在言语活动的另一半中逐渐被发现。这两个[ ]并非不相容”[1]267。

(三)静态和动态

专门论述静态和动态的文稿有四篇,标作[语音事实意味着两个时代]、[静态和动态。关于普通语言学注释1/2]和[事件、状态、类比]。索绪尔认为,“语言中每发生一起‘事件’无论大小,结果显然都是,在事件后所用的词项之状态不再与前面的状态相同”[1]215,“事件是状态之因”;“事件”与“状态”相比,“状态”是最重要的,“语言中的意旨力属于状态,唯一属于状态。另外,语言除此‘意旨力’之外,可能不再是一种存在,无论这种存在是怎样的”[1]218,“语言中存在着第一个可能触及的对象,绝对有某个对象,不过这对象先于分析……是把两个词项联系到一起的一种关系,此外,这种关系绝对是任意的一种”[1]220,“语法=特定共时,只有归于特定共时的理念时,才成为一个清晰的观念”[1]221,“所有以某种方式指向意义的,反过来说,皆是静态的”[1]225,“语言……真正的形象表达是:ɑ-b-c,外在于任何实际的关系”[1]223,“有两个东西要把握,语言种种事件和语言种种系统。没有任何系统是靠事件而存在,无论在哪个级别上都是如此。系统意味着稳定,静态的概念。反过来,其固有范畴所获得的事件总和并不构成一个系统;至多看到一定的共同的偏离,但并不作为一简单价值在其间引发事件”[1]261。语言是符号系统,语言符号之间的关系是共时,语法是共时表意的,符号的意指性也是共时静态的,系统是共时的,历时的事件不构成系统,也与价值无关,价值是关系,是系统的产物。对语言的这种认识,必然导致把事件与状态,动态与静态,或者说历时态与共时态区别开来:因此,“我们只有四条原则:第一,应当区别事件和状态。第二,应当使之相对立。第三,应当使之分离,而且以绝对的方式……第四,也是最后一条原则:任何其他归类方式都是无益的,没有什么能给予理念”[1]222。在其他文稿中,索绪尔更明确地把语法形式、形态、语法结构和类推,看作是静态的共时现象。

从索绪尔的论述可以看出,他对动态和静态的认识尽管来自博杜恩[4],但他的思考更进一步,把这种区分和特别强调语言共时态以及对语言系统性的理解联系到一起,更深刻地揭示了语言的本质,为从整体上建设科学、系统的语言学理论做好了准备。

(四)关于语音学和音位学

这部分内容共有7篇文稿,共25页。其中方括号内标有“音位学”的有3篇,分别是:1[音位学1],6a[音位学2],6b[音位学3];其他4篇,分别是:14a[论发分节音],14b[内爆破+外爆破],14c[音节理论(1897?)],14d[音位学注解;开口度;音节理论(1897?)]。

索绪尔根据开口大小把一般所谓的元音、辅音分为0~5个开口度6类音;根据音节中发音的闭合与打开分为内爆破和外爆破两类,把由内爆破到外爆破的过渡看作音节的分界,认为“当希腊人区别其不可模仿的字母表的字母时,你们以为他们进行了一番研究吗? 不。他们只不过觉得听起来l不同于r,而r不同于s而已”;“我们为了语言而随时启用我们的器官。我们怎么听,就怎么说。是的,先生们,从来不是以别的方式,恐怕只是根据声音的印象,不仅是所接收到的印象,而且是我们精神所接收到的印象,这是唯一支配我们发音的印象,印象支配一切,只需考虑印象,便能知道它将被实施,不过,我重复这一点,发出确定的语音单位,印象是必需的。(当然,这符合语言首先是社会事实这一特性)”[1]240。“唯有听觉印象有价值,最好的证明是,生理学家绝不可能在听觉预先提供的单位之外来区别声音变化中的单位”[1]241,“发音单位是时间的切分,同时被互为对应的生理事实和听觉事实所标识,如此一来,一旦引入只基于纯听觉的区分,或引入只基于纯肌肉动作的区分,我们就离开了语音领域”[1]242,这就意味着进入到语言的领域。某个音X,既是听觉形象X 也是生理动作X,“发音的既与机械的相对立,也与听觉的相对立”[1]243。索绪尔还用一个图示[6]216加以说明:索绪尔解释说:“显然,发音是一个必需的手段,但就其自身而言,同海上的信号,同准备把旗子染成绿、红、黑等颜色的染匠的行为是一样的,并非是本质的”[1]241。“极为重要的书写失语与布卡(现在一般译为“布洛卡”或“布洛卡区”——笔者注)的失语相吻合,这意味着音素的单位在大脑里。”[1]169按索绪尔的观点,发音行为是处于语言之外的,构成语言符号的是听觉印象和概念(受系统制约的),两者都是心理的,因此语言符号是心理现象,语言符号学以及符号学属于社会心理学。索绪尔还认为,“语音不是以孤立状态一代代地传播;语音只是在词语中存在、存活和演变着”[1]271,“语言只有作为符号才有语音的意识”[1]273。

沙·巴利等编辑的《普通语言学教程》,在《绪论》之后有分作《第一章 音位的种类》和《第二章 语链中的音位》两章的附录《音位学原理》,共有31页。原编者注明这个附录“利用了德·索绪尔于1897年所作的关于《音节理论》的速记记录”[3]67,此外编者还根据叶斯伯森《语音学读本》补充了发音器官图示和文字说明。特别值得注意的是,这部分附录对区别、关系、系统的论述,将音位看成系统的产物、看成“音种”的认识,给人以深刻的印象:“在任何情况下,我们都要为所研究的语言整理出一个音位系统……事实上,任何语言都有一定数量的区别得很清楚的音位。这个系统才是语言学家唯一关心的现实,而书写符号不过是它的形象”[3]62,而“音位是听觉印象和发音动作的总和,听见的单位和说出的单位的总和,它们是相互制约的”[3]69,“如果只注重表示区别的特征……那么我们可以说有一个一般的t,即T 音种”[3]70,“要把音位加以分类,知道音位是怎么构成的,远不如知道什么使它们彼此区别那么重要。对分类来说,消极因素可能比积极因素更为重要”[3]72,“只有当两个或几个要素牵连在一种内部依存关系里的时候,语音科学才成为可贵,因为一个要素的变异要受另一个要素变异的限制”,因此“要建立一门把这些组合看作代数方程式的音位学”[3]81-82。相比较而言,作为《普通语言学教程》附录的《音位学原理》表述更为清晰,概念更为明确。

从《1910—1911索绪尔第三度讲授普通语言学教程》[5]来看,这部分内容也被索绪尔纳入自己最后一次课程的讲授中①参见费尔迪南·德·索绪尔《1910—1911年索绪尔第三度讲授普通语言学教程》,张绍杰译,长沙:湖南教育出版社,2001年,第56页中部“我们因此不应忘记”以下至第72页。,而不是像某些学者所认为的那样②参见信德麟《索绪尔〈普通语言学札记〉(俄文本)评介》,《国外语言学》,1993年第4期,第8-17页;申小龙《〈普通语言学教程〉精读》,上海:复旦大学出版社,2005年,第32页。,是沙·巴利等编辑者硬性塞入《普通语言学教程》的。

(五)关于符号、语言符号以及符号学

这部分内容有四篇文稿:2[符号]、19[符号学]、15a[语言学中,我们所面对的属于哪类质体?]和15b[关于质体的思考]。在第一篇文稿中索绪尔说,符号“它就在我们的头脑里,其性质(是物质的还是非物质的,都不重要)是复杂的。既不由A 亦非由a组成,而是由a/b的结合所构成,排出了A 或者把a和b分开来看都找不到符号”[1]127,认为符号是心理的,由两部分构成。在“19[符号学]”中,主要论述语言符号。索绪尔首先提出“符号学”这一学科,并把语言学归入符号学,“符号学,也就是说关于符号的科学:即研究用不可或缺的约定系统来表达思想时所出现的现象。……其实语言学不是别的,就是符号学”;语言处于时间之中,具有社会性和承传性:“‘语言’符号系统大概是唯一必须时时面对时间考验的,语言系统不仅简单地由邻人之间的共识所建立,而且父子相传,由强制性的传统所建立”[1]256。索绪尔集中地论述语言符号:

1°在语言学中,不能随心所欲运用各种不同的观点,只有两个由对象本身决定的强制性观点(共时的和元时的)。

2°对于语言学现象,要素和特征永远是一回事。这是语言的特点,凡符号系统,其构成成分便是其区别所在。

3°任何语言现象都是关系,除了关系,别无他物。

4°任何语言现象都是以两个词项为前提,它们可以是连续的或共时的。

5°语言质体无专属的物质基础;因差异而存在是其属性,作为代词的“它们”无论出现在哪儿,所指的仅为某种差异。

6°任何在同时代词项之间起作用的法则都无强制性意义。[1]257

索绪尔还认为,“语言首要且普遍的特点是靠差别存活,唯有差别。差别不可能弱化,不是说在某时刻引入某个肯定的词项就能达到弱化的目的。第二个特点是,就差别本身存在的状态而言,我们每时每刻所进行的差别游戏却被严格地限制在一定的范围之内。30或40个要素”[1]258。语言符号不是物质的,而是以相互区别(差别)为特征,彼此相互对立、相互联系构成系统;语言符号系统是共时的关系的产物,这种共时的规律不具有强制性;同时,用以构成差别的要素的数量又是极其有限的,一般在三四十个左右。这有限的三四十个构成语言符号相互差别的要素,就是现代语言学中的音位,——音位的作用就是构成语言符号之间的区别。由此可见,索绪尔对音位的认识,不仅是在语言系统内予以考虑的,而且明确了音位对语言符号的作用,——这种认识实际上直接启发了后学关于语言二层性的理解。在有限的篇幅内,索绪尔对语言符号进行了深刻的反思,揭示了语言符号的本质。这种认识后来体现在《普通语言学教程》中对语言符号的认识。

(六)关于语法或语法学

这部分内容有3篇文稿:《形态学》、[评诸科学语法所流行的区分]和《前缀或介词》。

索绪尔对语音学和形态学进行了区分:“每当考虑不同时代的同一形式,这是在搞语音学研究,——而每当考虑同一个时期的不同形式时,则是在搞形态学研究”,“定义:形态学是研究与部分概念相符的语音单位,及其组成的科学——语音学则是研究语音单位根据生理和声学的特点而建立的科学”,“为了对每个符号定义,界定并规定起作用,形态学绝对需要参照同一体系的其他符号”[1]172-173。形态学“真实的标准,某种程度上就是说话主体所意识到的;一切都是他们所能意识到的,也只能是他们所意识到的。然而,在任何语言状态中,说话主体意识到的都是形态学单位——也就是有意义的单位——低于词的单位”[6]154①费尔迪南·德·索绪尔《普通语言学手稿》,于秀英译,南京:南京大学出版社,2011年,第154页。该书2020年商务印书馆版第175页把这句话中的“词”译作“字”。,“形态学从来不能把几个不同的时代组合在一起并混同起来;应当在每个时代内部分别考察,否则就会把语音事实和形态学事实混为一谈”[1]177。从中可以看出,在索绪尔眼中,语音学是研究同一个形式不同时代的语音变化和从生理、音响角度来研究语音的,而形态学则以同一时代形式间的相互关系,亦即以系统背景下的不同形式之间的相互关系为研究对象,这个形式是与概念相联系的,也就是说,形态学是研究同一时间平面中不同符号之间的相互关系,包括构成词语的词根、词缀之类最小的符号;这些单位是处于同一时代说话者所能意识到的小于词的单位,即现在一般所说的语素——起构词作用的语素——,而对语言的运用,人们却总是从现成的词出发进行的。“现成词总是基本单位。而这并不妨碍我们同语言学家一样,无意识地对词进行着同样的分析”[6]163①费尔迪南·德·索绪尔《普通语言学手稿》,于秀英译,南京:南京大学出版社,2011年,第163页。该书2020年商务印书馆版第185页把这句话中的“词”译作“字”。。

语言创造不是个别的孤立的,“语言须借助同时出现的全部形式以达到创造”[1]182,“语言历来无法凭空创建一种形式。新形式的要素永远是从已有的形素中获取。然而,由于这已有的是由词形,而非后缀、词根等组成,为了新的组合,总是先有隐秘的分解过程”[1]183②费尔迪南·德·索绪尔《普通语言学手稿》,于秀英译,北京:商务印书馆,2020年,第183页。该书2011年南京大学出版社版第162页把这里“形素”译作“词形”。,语言从现成的词中汲取词根、词缀等理念,“形态学家的工作总是能通过语言形式的分解来体现”[1]187。

三、词条与格言:普通语言学思想的火花

这部分包括“新的词条”“旧词条”和“格言”三部分,共有19页,占正文总页数322页的5.9%。前两部分始于“词条”这一词语;其中“新的词条”是1996年新发现的材料,标题下用括号标“1996年日内瓦图书馆藏”,每则词条上有编者用方括号标出所拟的小题目,共有小题目6个,包含16个“词条”;“旧的词条”标题下用括号标“恩格勒1968—1974校勘本”,是恩格勒校勘本使用过的词条,共有69个“词条”,没有拟小标题。“词条”有的长些,相当于对某个问题的论述,有的短些,只一两句话,而有的仅仅是一个图示。第三部分“格言”,也用圆括号标有“恩格勒1968—1974校勘本”,每条用罗马数字标序,共有6条。

在“新的词条”部分,索绪尔认为,“语言是人们的交流手段,它是社会性的”[6]79③费尔迪南·德·索绪尔《普通语言学手稿》,于秀英译,南京:南京大学出版社,2011年,第79页。本书2020年商务印书馆版第185页把这两句话中的“词”译作“字”。,对语言起源的研究是徒劳无益的;语言中所有的变易,都是在说话活动中产生的,作为主体的人从来不对语言宝库加以修正。索绪尔把语言符号看作一个整体,认为作为语言载体的不是一般的语音,而是词语的语音,“词语与其义的结合之外,什么都不存在”,“只有在它唤起意义时它才是词语”[1]110,所以把符号形式与意义相对立是一种错觉,因为它们是同一概念的两个形式,意义没有符号就无以存在,反过来也是一样,“如剪一张纸,不能不损坏正反两面”[1]103。把构成符号的两个部分比作一张纸的两面不能分开这个比喻,也出现在后来由学生整理出版的课程笔记《普通语言学教程》[3]158中。

在“旧的词条”部分,对于语言符号两面的论述占了很大篇幅。索绪尔专门创造了术语“义素”和“形素”来表示语言符号相互依存同时又与其他事物相互独立的两个方面。aposème这个术语在2011年的第一版中没有翻译,在2020年商务印书馆版中译者将其译作“形素”以与“义素”(parasème)相对。“形素是义素的声音外壳,而非意义的外壳”,“形式用来表示形素,义素以及共时义素的物质部分”[1]108,“不能把随便一种语音程式-bd-称作形素,而只有某个时刻曾有一个义素体的语音形式才可称作形素”[1]110。索绪尔没有直接给“义素”下定义,而是通过与符号的比较来说明“义素”:

词条。义素这一新的术语与符号一词的不同或胜于符号的地方。

1°符号可以是非声音的,义素亦然。

符号可以是=直接的姿势,也就是说在系统和约定之外。

义素=1°约定的符号

2°属于一个系统的(也是约定的)符号

因此可以说:

义素=具有不同特点的符号,这些特点被看成构成语言(声音或其他的)符号的特点。

……它是代表符号的整体,也就是符号和意义被统一于一体。[1]108

从索绪尔自己的这种直接说明来看,“义素”也是符号,只不过是具有约定性和系统性的符号。但实际上,这里索绪尔所使用的“符号”仅仅是指符号的载体,而不是本身承载内容的符号;而“义素”则是指作为整体符号的内容部分,这个“内容”,不是“意义”或所指对象,而是作为受到约定和系统性限制并作为“形素”对立面的东西,aposème(形素)和parasème(义素)的共同词根sème表明它们是一体的两面的性质。所以,不仅“义素”不是“意义”,而且“形素”也不是符号简单的语音形式,“任何形素都是在一给定的时点取用的,在语言中如此取用的事实就使它获得了如形素的名称,而非简单的一连续语音,尤其是它被前面的时代以及后来的时代所限定”[1]110,“意义之外没有形态……形式之外谈不上意义”[1]111,语言不是固定的,形素不同了,义素也就不同了。同时,作为“属于一个系统的(也是约定的)符号”,义素不是孤立的,而与周边义素“具有连带关系”[1]107-108,义素从一个时代到另一个时代是否同一,取决于这种周边义素的共时连带关系。正因为如此,所以“语言的普遍规则是强制性的”,而“特定的共时规则,非强制性的”[1]107。索绪尔认为,只有“明白了符号的二元性,才能真正掌握符号”[1]177。

“形素”和“义素”,在第三次讲授普通语言学教程,被索绪尔用另外一对述语“能指”和“所指”来取代,因为专用“符号”指称“能指”“所指”构成的整体,“所指”的内涵明确,不像“义素”这样纠结。

四、普通语言学备课笔记:纳入教学的成熟思想

这部分共有50页,也如其他三部分,分作“新资料(1996年日内瓦大学图书馆藏)”和“旧资料(恩格勒1968—1974年校勘本)”;其中“新资料”有8篇,共9页;“旧资料”有11篇,是对三次教程的注释:第一次教程注释1篇,第二次教程注释3篇,第三次教程注释7篇,有33页之多。

从观点的角度来看,“新资料”部分提及四个观点:(1)语言单位的无形性;(2)符号的社会性;(3)价值的社会性;(4)语言的多样性与时间和地理上的不连续性的关系。

语言单位不是由它的物质形式决定的,就像法郎的价值不是由铸造它的金属决定的一样,语言符号作为一种心理社会现象,与它的载体的物质性无关。索绪尔认为,“符号系统一旦成为集体的财富,无论它本身是什么符号,无论它源自什么,都具备两个特点:1.不能在集体之外对之加以评价”,“因为符号系统在属于集体那一刻起,就不再有什么可以保证的了……都将由集体来继续统驭符号和概念的关系”。“2.在[ ]时,只需取这社会产品足矣”,“语言,或者是任何其他符号系统,都不是处于制造厂房里的船舶,而是将要驶入大海的那艘。以为凭借能准确知晓其构件的多少,知道它的内部构造,就知道其驶入大海的航线,那是不可能的”,“可以肯定地说,船之为船,只有海上的那艘才有意义”,“唯有成为集体的符号系统,才配用符号一名,也才是符号系统。因为符号系统的整个生命条件自此刻起是如此不同于在集体之外所构成的一切”,“真正意义的符号系统之于集体,一如船舶之于大海。它并非为了理解自己,而是为了人与人之间的相互理解而建立的。……社会集体性及其法则,为其内在的而非外在的一个要素”[1]274-276。因为符号系统以及语言符号系统是社会的,所以“语言首先是一个价值系统,这确定了其在现象领域中的地位……社会性是价值的缔造者,这说明价值既不存在于集体之前,亦不存在于集体之外,既不在它分解的要素中,也不存在于个体之中”[1]276-277。价值不是孤立地存在的,也不能存在于个体中;社会性也就是系统性,价值,语言单位,不取决于自身的构成,而只能存在于彼此相互关系构成的系统之中;所以,语言单位具有无形性。

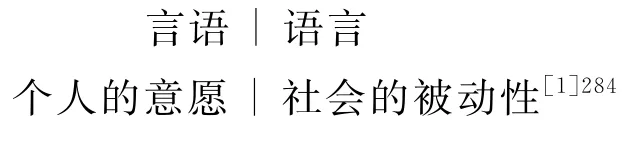

“旧资料”中,[第一次教程注释(1907)]区分语音学研究与生理学研究。3篇[第二次教程注释]谈了“二元性”“惠特尼”和“凯尔特语”,“惠特尼”是用较长篇幅引用惠特尼《东方学和语言学研究》,阐述了惠特尼对印欧语言学在语言学中的地位的认识,认为其他语系语言研究都应该借鉴参考印欧语系语言学研究的成果,因为印欧系语言具有更为复杂的类型、变化最多、研究最深入。“第二次教程注释”部分,最值得注意的是索绪尔提出语言的3对二元对立:(1)符号的心理的两个方面,“即能指与所指的结合”①引号内为原编者所加的内容。“能指”“所指”是索绪尔在第三次课程结束前不久(1911年5月下旬)才提出来的。;(2)个体/大众,“语言,自在之物,与大众不相干的符号系统,然而却与大众息息相关”,“语言是社会性的,不然就不存在,语言首先得到集体的接受和认可,以便对个体精神施加影响”;(3)语言和言语,“语言是为社会服务的,它不取决个体。个体的是言语的:a)一切发音的;b)一切组合的——一切意愿的,都是二元性的”:

表面上看,第二个二元对立与第三个二元对立是重复的,实际上则不然:第二对二元对立“个体/大众”,说的是语言的社会性和对个体的强制性,而第三对对立,语言和言语的对立,则是着眼于被动性的工具和交际主体对这种工具的运用行为;而这种对立的区分,实际上是提出两种语言学的问题,就是沙·巴利、阿·薛施霭编辑的《普通语言学教程》中所说的“语言的语言学”和“言语的语言学”。

而第三次教程注释所占的五分之三强的大篇幅注释补充,照应了《普通语言学教程》编辑者沙·巴利和阿·薛施霭在该书第一版序中认为“德·索绪尔是一个不断革新的人”[3]13的评价,反映了索绪尔晚年对普通语言学的思考。这7篇文稿的内容分别是:“课程分段与地理语言学”“听觉链条分析”“名物度数集”“质体和切分时段”“符号的任意性和词项概念”“符号变异的必然性;共时和历时”“语言学的价值”。这些内容,在索绪尔语言学理论中占有重要的地位。

在《第三次教程注释(1910—1911):课程分段与地理语言学》中,索绪尔将课程内容分作三段,“前两部分的名称,区别只在单、复数上:第一部分:诸语言,第二部分:语言。事实上,这一区分足以表明这两部分内容上的差异。一个是另一个的普遍化”[1]291,也就是说,语言是各种民族语言的普遍化。“诸语言,这是地球表面所提供给语言学家的具体对象,而语言则可为语言学家的研究课题,是语言学家对诸语言整体在时空上进行观察所得到的。”[1]292语言在地理上具有不同类别和不同程度的多样性,这是第一个要注意到的事实。相似性意味着亲缘性,可以进行谱系分类;语言空间的多样性总是与时间上的变动相符,是在一片连续的地理上形成的。“绝对固定不变之例没有。有的是语言在时间上变动不居的原则”[1]296,而这一点常常被文学语言所遮蔽,“文学语言一旦在某地成功形成,就相对地不可变化了”[1]297。“时间,即便缩小至空间上一点,也将产生变动。相反,空间若没有时间,就无法产生任何变动。地理上的差别仅是变易在时间上的投射。”[1]297没有一个确定地点能表明一种语言的开始,另一种语言的结束;没有过渡,可能是因为中间地区方言消亡了。在任何地理上连续形成的人群中,语言的变异是同时存在且目的相反的因素作用的结果,一个是乡土根性的力量,一个是交际的力量;它们实际上不过是作用相反的内向的与外向的交际作用而已。“变异不过是连续性的一种形式,而正是由于这同一事实符号继续演变着,最终发生变异”,“总的事实只能通过能指所指之间——或许变异在能指中,或许在所指中——总的关系移动来可靠地反映”[1]316。任何遭受时间作用的事物都会变化,但“时间问题对语言学构成了特殊的条件,引发了特别困难,提出固有问题,甚至成为一个中心问题,从而可把语言学分为两门学科”[1]317。这样形成了语言科学的二元性:“一个就自身所取的价值系统(或一个时刻的),一个根据时间的价值系统”,“在构成符号的结合中,开始什么也没有,只有两个价值,互为其根的价值(符号任意性)”[1]319,“言语活动中,语言通过言语得以显现,语言处在说话的大众的灵魂中,言语则不然”;“但与社会心理事实组合的时间介入时,此时,我们感到语言并非自由的;说话的大众×时间。定义:当从言语活动中去除只是言语的部分,剩下的可确切地称为语言,恰好只包含心理活动词项,概念与符号之间的心理节点,而言语则不然。那只是于其社会现实外所取的并非真实的语言,因为要有语言,就得有运用语言的言说的大众。语言栖于集体灵魂之中”[1]320,“语言不是自由的,因为连续性原则或者与先前时代的无限的连带关系。连续性包含了价值偏移的变异事实”[1]321。

索绪尔的这些思考,导致索绪尔最后一次普通语言学教程课程的不同于前两次的面貌:在《绪论》语言学史后的正课,直接以语言的地理上的连续性开篇,而后导入“诸语言”“语言”,加重了关于语言符号任意性、价值、变异的论述,这样对语言本体的阐述就更加完整、深刻,因此,第三次普通语言学教程课程的讲授,代表索绪尔普通语言学理论体系的成熟。