农村人居环境整治中的主体认知差异及其行动约制

摘 要:农村人居环境整治工作意义重大,但实践中经常能看到“干部干,村民看”或“干部忙,村民怨”的现象。农村人居环境构成的是村民日常意义上的“生活世界”,他们自由而有序地布局空间环境,注重循环利用和物尽其用,而地方政府则将其视为“整治对象”,强调标准化改造以及现代生活方式和观念的简单植入,两者对“何为农村人居环境”与“如何整治农村人居环境”存在较大的认知差异和互动冲突。隐性的认知表现出的是显性的行动,主体行动背后更是深受传统农业社会结构特点以及新时期“政、纪驱动”的政绩考核机制的约制。地方政府需要在政策转换与实施方面深度匹配农村社会结构特点和村民生活习惯,进而在实践层面探索出一条能够将“传统生态要义与现代技术相结合”的行动路径。

关键词:农村人居环境;治理主体;认知差异;行动约制

中图分类号:F328;B845.61 文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2023)02-0065-09

收稿日期:2022-09-14DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2023.02.08

基金项目:浙江省哲学社会科学规划课题(23NDJC117YB)

作者简介:闫春华,女,浙江师范大学国际文化与社会发展学院讲师,主要研究方向为农村社会学和乡村治理。

一、问题的提出

农村人居环境整治的政策实践充分体现了国家治理深度介入村民日常生活与改造村民生活世界的逻辑[1]。从全面推进乡村振兴和健康中国战略来看,农村人居环境整治实践意义重大,理应受到地方社会欢迎。但近年来,笔者在农村调查时经常看到这种景象——“干部干,村民看”或“干部忙,村民怨”。深度了解发现,基层干部试图努力完成的人居环境整治工作目标并非村民所期盼的生活改善目标,两者似乎对“何为农村人居环境”与“如何整治农村人居环境”存在较大的认知差异。当前,农村人居环境整治工作已经成为政府部门的中心工作之一。在以目标绩效为主的考核督查机制下,随着压力的层层传导,基层干部尤其是县乡(镇)村三级干部确实要靠“拼命干/忙”才能完成份内工作以减少(免除)不必要的问责麻烦。为此,基层干部常陷工作疲态,但问题是,一些农村社区并没有因此实现生活治理现代化的目标,反而还引起了村民的强烈不满。一场利国利民的环境整治项目为何无法在基层社会有效落地呢?

关于农村环境遭遇了治理危机这一社会性共识[2],学界形成了几种不同解释,下面分别梳理陈述。

第一种为制度分析视角。制度分析是一个有关过去的分析,核心在于关注制度变革的内在逻辑[3]。新中国环境治理已走过70余年历程,其中,政策制度层面也发生了重大变化。通过对长时段的制度演变及其内在变革逻辑的详细梳理,可以发现:早期的政策空白、政策设计割裂和碎片化现象,现阶段政策文本间的交叉重叠以及长期以来模仿城市环境治理规划、技术和思路等的政策安排都一定程度上制约了农村环境的有效整治[4-5]。同时,由于受到项目制、科层制以及总体性制度等旧制度的影响,现阶段复合型治理的制度格局和地方政府层面的农村人居环境制度设计,在实践中呈现出的是一种“拼凑式”样态,严重削弱了治理成效[6-7]。制度分析视角专长于考察政策制度的演进脉络、透视政策制度的变迁逻辑、预测政策体系的未来走向。农村环境治理的制度分析研究,为我们揭开了当前基层实践未能最大限度发挥成效的深层制度根源。

第二种为体制分析视角。以数量化的任务分解机制、共同参与的问题解决机制以及多层次评价体系为核心构成要素的压力型体制,准确地描述了我国的政治体制特征[8-9]。压力型体制概念最早用于政治经济领域,后逐渐扩展到环境等领域。纵观学界,环境治理领域的体制分析研究侧重从层层传导的压力体制中透视中央政府环境政策体系与地方实践之间的张力问题,以此剖析地方环境治理失败的深层根源。以往,在以经济增长等为硬指标的考核体系中,环境治理绩效与官员升迁实质关联不大,而以中央政府指标和考核为核心的压力型政治激励模式,非但没有对地方政府起到有效的激励作用,反而促使其将操纵统计数据作为一种行动捷径[10]。结果导致实践中普遍出现了“目标”替代“手段”的现象,一些农村社区的人居环境整治工作也因此沦为应付上级的“面子工程”[11]。步入新时代后,压力型体制概念显现了一定程度的解释乏力现象。目前,以党政治理结构为运作核心、以政治任务为主要目标、以党规党纪为约束、以技术治理为助力、“政、纪驱动”的新压力型体制逐渐成型。这在短时间内虽激发了地方政府和基层干部拼搏创新的工作动力,但在地方环境治理实践中却出现了形式主义严重和党员干部避责等消极现象[12],严重影响了农村人居环境整治实践的有效落地实施。

第三種为日常生活视角。区别于现代技术主义和自然环境主义,日本学者鸟越皓之在参与琵琶湖水环境治理过程中提出了较具现实意义的生活环境主义理论。该理论强调要关注民众的“生活”,尤其是要关注某一个村落或流域环境治理成功的组织因素和社会意识因素,通过充分尊重、挖掘并激活当地人智慧,让当地居民积极参与到环境问题的解决进程中来[13-14]。这一理论体现了日本环境社会学经验研究中擅长分析“生活”的特点,又有十分典型的东亚传统文化特色,对我国地方环境治理工作具有很大参照价值。因此,一些研究在充分吸纳该理论核心内容的基础上,开展了有关农村人居环境整治实践的反思性研究,批判了我国当前农村人居环境整治实践中普遍存在的“技术中心主义”倾向,同时认为农村人居环境整治实践未见成效的关键在于脱离了民众的“生活”,同时缺乏村民的主体性参与[15-16]。但也有研究指出,与一般意义上危害很大的“环境”和“污染”不同,农村人居环境整治更关注“人居”和“生活”,因此在研究中应该看到国家的角色和功能以及国家与作为生活者的互动,从而融合现代技术主义和生活环境主义之间的张力[1],更好地推进基层治理实践。

无疑,制度、体制和日常生活视角下的相关研究揭开了地方环境治理实践未见明显成效的不同侧面。其中,制度和体制视角更多关注地方政府及其行动逻辑,并试图探寻其行动背后所受约制的结构性因素;日常生活视角强调关注村民的所思所想及其生活智慧,期望通过改变生活在社会中的人及其所处的社会结构[17],以此破解脱离生活实际、缺少村民主体性参与的环境治理危机。表面看似两者有不同的关注点,实则有着高度的内在关联。如何将地方政府和村民这两类重要的治理主体整合到一个框架内,进而考察其想法、行动以及行动背后所受约制的结构性因素,具有重要意义。因此,本研究试图从行动主体视角切入分析。事实上,一些研究已经对此有所关注,并侧重从“国家-村民”[18-19]行动主体分析框架展开讨论,反思“国家的视角”[20]下标准化、清晰化、简单化原则支配的治理思路严重忽视了地方社会的历史传统、特殊的自然环境、社会秩序、生活习惯以及当地人生活需要,导致一些试图改善人类状况的治理项目失败。但需要强调的是,我国的政策体系具有高度层级化特点,国家出台的政策文本具有统一性,并通过自上而下逐级传达的方式落地实施。在政策落地实践中,关键一环在于各级政府要对政策进行转换,以此调和国家政策统一性与地方差异性之间的矛盾。而对于进入基层治理场域的公共政策而言,地方政府尤其是县级政府能否根据地区实际有效实现政策转换尤为重要[21]。不难看出,政策出台落地过程中涉及中央政府、地方政府和村民三类重要治理主体,其中地方政府尤其县级政府发挥着重要作用。而笼统地批判国家及其出台的政策文本有失偏颇,“地方政府-村民”行动主体分析似乎更能聚焦,更有利于在基层治理的动态场景中透视两类重要治理主体的所想和所为,清晰呈现治理实践的困境。鉴于此,本文在详细阐述农村人居环境在地方政府和村民认知中存在较大差异的基础上,深度剖析基层实践中的主体行动以及行动背后的结构性因素,最后提出既非“一味回归生活”也非“简单植入现代技术”的农村人居环境整治实践行动方向。

本研究以内蒙古东部通辽市科旗依据学术规范,文中出现的旗名、村名、人名都已经过技术处理。为例,经验材料来源于笔者2018年以来对旗内5名基层干部、2个村庄10名村干部、30余名村民的跟踪访谈,以及2个村庄20余户家庭的长期观察所得。科旗区域面积9 800余平方千米,人口近40万,属于温带大陆性季风气侯,四季分明,春季多风沙,夏季雨量集中,秋季较短,冬季干冷漫长。旗内多平原地貌,农牧民主要以种植业和养殖业为生。2011年,该旗被确定为国家扶贫开发工作重点旗,旗内多数村庄陆续被确定为贫困村。近年来,随着内蒙古自治区“十个全覆盖”工程的全面启动以及国家陆续投入的大量治理资源,该旗在农村人居环境整治工作上取得了一定成效,但在实践中也暴露出了大量问题。本文主要聚焦该旗农村人居环境整治工作中的生活垃圾处理、生活污水和厕所粪污治理以及村容村貌提升三块内容进行讨论分析。

二、村民“自建-自管”的生活世界

农村人居环境整治涉及生活空间、生活习惯和生活观念等层面,本质上是一种对百姓生活的治理,直接指向群众怎样过日子,这种治理实践融入了日常生活过程,可称为生活治理[22]。纵观不同历史时期,看似私人领域的生活治理内容一直在向国家政治保持开放性。总体上,十八大以前,政府雖然对西部北部偏远地区农村人居环境和村民健康有所关注,但更多的是宣传卫生知识、培养卫生习惯,整体介入程度、频次有限,农村社区大体保持封闭状态。村民“院外”公共空间环境整治依靠社会自治力量和民间知识,“院内”私人空间的结构秩序和环境卫生则由村民自建、自管。大体上,农村社区人居环境可以保持干净整洁。

(一)作为生活世界的人居环境与空间秩序生成

在村民的认知体系中,农村人居环境是作为空间结构意义上的生活世界而存在的。在这一生活世界里,村民面对面交往获得生活经验,开展日常生活实践,产生生活态度,建构生活规范,并通过世代生活经历的沿袭积累形成专属于村民生活世界的“知识库存”。不难看出,村民一方面在高度依赖人居环境,另一方面也在自觉保护人居环境。因此,在村民所建构的生活世界意义体系中,空间意义上的农村人居环境既是有结构的也是有秩序的。

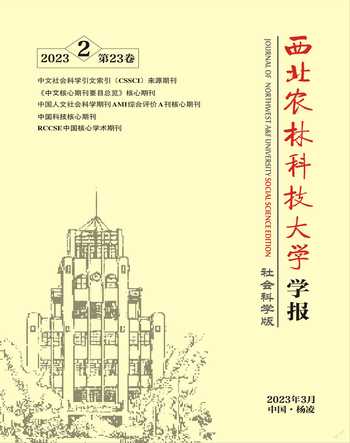

相比于南方地区,北方村落占地面积大了许多。以笔者调查的内蒙古东部通辽市科旗一带为例,一般200户、400~500人的村庄占地面积在300亩(1亩地约等于666.67平方米)左右,户均高达1亩多,村民有关生活空间的规划也十分精细。为了清晰地展示村落生活空间结构和庭院空间秩序,笔者将所调查内容绘制成图1。

如图1所示,村民视角下的农村社区空间结构,大体包括“院内”和“院外”两部分,具体可以划分为私人空间、半公共空间和公共空间三个理想类型。村民的日常生活实践大部分发生在“院内”的私人空间,偶尔会涉及“院外”家门口连接通村公路这一块通常被村民看作半公共空间的区域,而公共空间上的日常活动频率相对较低。“院内”“院外”不同类型空间环境承载着不同的生活功能。“院内”属于村民日常生活的私人空间。在“院内”,主要由房屋(主房和仓房)、厕所、园子、院子等部分组成,且各组成部分的空间位置相对固定。厕所一般要跟房屋分开,放在离房屋稍远且隐蔽的地方。园子里会种植数量不等、种类不同的蔬菜、瓜果和庄稼,农户一般会根据家庭人口数做出合理安排。院子边边角角离房屋稍远的地方,村民会搭建圈舍养殖家禽家畜,或堆放柴火等杂物,而在院子阳光充足的地方,拉绳搭线晾晒衣服,满足日常生活需求。“院外”包括半公共空间和公共空间。半公共空间是介于公共空间和私人空间的过渡区域,可以是农户独享或几户共享的。在村民认知中,半公共空间属于私人空间范畴,房前屋后区域理所当然被占为私有,大家共同遵守这种不言自明的社区规范。既然半公共空间属于私人空间范畴,那么村民充分利用这块区域也是理所当然的。在笔者调查的农村,少数精打细算的农户会用铁丝网将门前的半公共空间围起来,作为院外的简易小园子使用。在小园子里,村民种些蔬菜,供自家食用或与邻里分享。公共空间是共有区域,包括道路、广场等,供村民日常交往和休闲娱乐之用。

不论是发生在“院外”的公共活动还是“院内”的私人生活,村民视角下的任何一个空间范围都有其特定的生活意涵。而私人空间和半公共空间范围尤其有用,村民大都会按照经济理性、生活需要、生活便利、整洁舒适等多元价值考量,灵活有序地多样化利用,同时在利用中建构了与他们日常生活高度契合的空间结构特征和空间秩序。因此,村民的生活空间是日常意义上的空间,村民视角下的农村人居环境被赋予的更是生活世界的意涵。

(二)循环利用的生活惯习与观念养成

村民依照生活需要建构了日常意义上的空间结构和秩序,同时在其内部日复一日地重复着没有太大变动的生活实践,养成了循环利用、物尽其用的生活观念。因此,在村民的认知体系中,生活中有剩余的、废弃的东西,但并没有现代意义上严格划分的生活垃圾概念,更没有专门处理生活垃圾的日常烦恼。

在村民看来,院内“有废弃物,但没有垃圾”。虽然农户每天都有废弃物产生,但处理起来并不是大问题,因为大部分都会通过分拣-回收-利用等方式处理掉。笔者在内蒙古东部一些村庄的持续观察发现,在日常生活中产生的众多类别废弃物中,村民有着十分清晰的处置思路。比如,他们会自觉地将废铁、纸箱、塑料瓶等杂物堆放在院子的某个角落,待数量足够后当作破烂卖掉;会随手把除掉的杂草、菜叶菜梗、剩菜剩饭、瓜皮、蛋壳等倒给院子里圈养的家禽家畜;为了保持整洁卫生,他们定期清理牲畜圈舍、厕所,把人畜粪尿混合物通过堆肥或直接送到田地的方式进入自然循环系统。不难看出,经过村民“精挑细选”后,“院内”生活废弃物所剩无几,庭院环境基本保持清洁。

与现代意义上注重预防为主的环境卫生概念相比,村民的一些日常生活习惯和生活理念经常被打上落后、不卫生等标签。但事实上,透过村民的日常生活实践,发现村民并非现代意义上不讲卫生的人。相反,他们有一定的干净、整洁概念,在确保最大限度保持卫生的同时,也在根据生产生活需要做到循环利用、物尽其用,这是一种贴近生活实际的、朴素的环境卫生观。由此可见,村民视角下的卫生包含着干净、有用等多重内涵,但始终是以生活为第一要义的。

农户院内产生的废弃物基本能自行处置掉,借用村民的話语来说“他们能扔到院外的废弃东西也不多了”。笔者通过对科旗内后余村的持续观察发现,“院外”公共空间上并没有发生过太大的生活垃圾污染问题,但广场等区域偶见小孩子扔掉的零食塑料包装。通过对村干部和村内老人访谈得知:一方面大部分废弃物被村民在院内自行处理了;另一方面受农村生活规范等民间知识的制约以及村民普遍认为的半公共空间约等同私人空间的认知影响,大部分村民都会自觉打扫房前屋后区域。农户房前屋后连接在一起,构成的是村庄大部分空间范围,这样一来,“院外”公共空间能保持整洁干净也就不足为奇了。

“政府没大力度整治环境之前,老百姓挺自觉的,村庄整体能保持干净整洁。农村生活很有意思,你家院里院外要是经常埋汰(脏),别人会笑话,会在背后骂他家娘们爷们懒掉牙了。你想想看,除了那些又懒又馋的,没人愿意被骂。再说了,村民想法也很简单,会把房前屋后当作自家地盘儿,那时候天刚黑的时候去路上转转,保准能看到很多家门口干干净净,有些还把门前的路都扫了。”(2022年7月16日后余村72岁老会计访谈记录)

不难看出,村民不仅在建构生活空间结构秩序上有独特的认识,同时在追求美好生活向度上也非常积极主动。对于村民而言,不仅私人空间和半公共空间跟他们息息相关,甚至房前屋后的公共空间都跟他们的日常生活紧密相连。在村民的认知中,这些区域共同构成了日常意义上的生活世界。在被赋予了社会意义的生活世界里,他们自由生活、有序开展生活实践,自觉维护环境卫生。

三、政府主导下的生活治理实践

21世纪以来,中共中央连续发布了20个关注农村的一号文件,村民收入明显提高,农村生活明显改善,但乡村衰落现象依然继续[23],农村生态环境问题更是突出的短板弱项[24]。为此,党的十九大提出了乡村振兴战略。在乡村振兴的五大要求中,生态宜居位列第二,其重要程度不言而喻。为有针对性地改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村。2018年起,中共中央、国务院连续专门印发了《农村人居环境整治三年行动方案》《农村人居环境整治提升五年行动方案》等政策文本,全国各地掀起了农村人居环境整治实践热潮,涉及私人领域的、各种生活治理项目频繁进村入户。在国家政策驱动事实上,从2014年开始,内蒙古自治区按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”要求,扎实推进新农村新牧区建设,截至2017年,完成了危房改造、安全饮水、街巷硬化、电力村村通和农网改造、村村通广播电视和通讯、校舍建设及安全改造、标准化卫生室建设、文化室建设、便民连锁超市、农村牧区常驻人口养老医疗低保“十个全覆盖”工程,村庄规划管理、绿化美化工作初见成效。之下,内蒙古自治区按照东、中、西部不同地域气候环境特点,分类分级制定了农村人居环境整治技术标准和技术导则。近年来,笔者持续调查、观察的内蒙古东部通辽市科旗地方政府大力推进了生活垃圾处理、生活污水和厕所粪污治理、村容村貌提升等工作。

(一)作为整治对象的人居环境与空间秩序重构

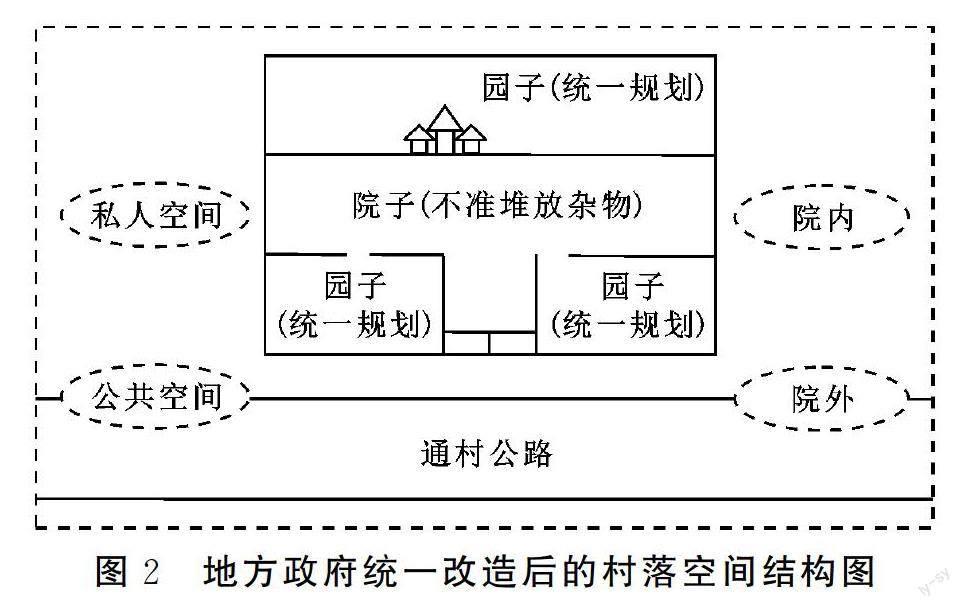

在政府全方位干预整治之前,笔者所调查的科旗一些半农半牧村庄空间环境长期由村民自建、自管,大致形成了类似于图1的村落空间结构和空间秩序。不同于村民视角下将人居环境当作生活世界的意义考量,地方政府视角下的人居环境更多被当作整治对象看待,蕴含着绩效、指标等意涵。2018年全面启动农村人居环境整治工作以来,科旗地方政府按照干净、整洁、有序等准则对村落空间环境进行了标准化改造,改造后的村落空间结构如图2所示。

比较来看,村落空间依然由“院内”“院外”两部分组成。但空间结构和空间所承载的生活功能都发生了新变化。就空间结构而言,“院内”私人空间里,一部分家庭室外旱厕已被改为室内水厕,院子、园子虽然没有大的位置变化,但院子能摆放什么、园子能种植什么,都有了统一的新规定;“院外”则变成了完全意义上的公共空间,原来被村民用作小园子的院外区域,经过政府统一硬化后栽树种花了,村民认知中介于公、私之间,某种程度上可以由他们自由支配的半公共空间已不存在。相比于村民视角下村落空间所承载的多样化生活功能而言,政府统一改造后的村落空间可以承载的功能大部分被限制了,或者说被改造的村落空间不再以满足村民生活需求为主,而是意在达到政策考核指标中的整齐、有序等单一化标准。实地调查中了解到,地方政府和基层干部不仅没有很好地按照村民生活需求有效地将上级政策转化落地,反而出现了简单化、机械化遵照执行情况。在村民看来,为了改善村庄公共环境,基层干部让他们清理掉院外公共空间上堆放的杂物是可以接受的,但强制干涉村民院内空间的管理自由就不能理解了。一方面,基层干部尤其是作为基层代理人的村庄干部严格传达上级政府设置的保持院内美观、整洁标准和相关要求,不允许他们在院内晾晒衣服、堆放杂物柴火;另一方面,借着发展庭院经济的上级要求,地方政府及基层干部误将其理解为打造整齐划一的园子景观,不允许村民在园子里种高秆作物,而是需要听从村里统一规划种植矮秆谷子,甚至花卉、果树。而为了打造形象优美的小菜园、小果园景观,园子里植被的栽种位置、间隔尺寸都要严格测量,不合格的重新移栽,形式主义严重。

“从年初开始,驻村书记和村干部就挨家挨户走,不让在园子里种玉米啥的高秆庄稼,说看上去不好看。还有更有意思的,村里让在园子里种果树,白给每家四棵树。说良心话,这是好事儿,我拿回来以后,就琢磨栽到园子边上不碍事地方,可没过几天,驻村书记就带人来了,说栽的不合格,一股脑把果树移到园子里面了。挪一下不费事,但果树边上原本长得还不错的小青菜都被胁死了,都在瞎搞,现在生活不自由了。”(2020年2月村民王伟访谈记录)

“美丽庭院文件下来以后,市里几个旗、旗里几个乡镇就开始竞争了,哪个做得好,得到的表扬,好处就多。大家都想尽办法规划设计,别的旗村庄和庭院都规划得整整齐齐的,齐刷刷的很好看,我们也得干啊!不仅要完成工作任务,还得想点特色出来吧。”(2020年4月科旗环保局科员刘启民访谈记录)

按照村民理解,园子里该种些什么、边边角角撒上些什么蔬菜种子,院子里随意堆放点什么东西,都跟他们日常生活息息相关,这本无伤大雅,但在当前农村人居环境整治工作考核指标体系中却成了影响村容村貌的扣分项,地方政府和基层干部也在绞尽脑汁“促达标”和“想特色”。明显可见,村民所认同的看似松散、复杂、不规则但有序的空间布局匹配的是他们琐碎的日常生活,契合了生活需要;而政府试图改造、规划后的空间布局要达到的是上级考核要求,地方政府视角下的农村人居环境已经被单纯当作整治对象,失去了生活世界的丰富意涵。

政府改造后的村落空间不仅在结构、秩序上发生了变化,园子、院子等空间所承载的生活功能也被限制了,空间结构秩序和空间功能改变后,压缩的是村民日常生活的弹性。表面上看,地方政府统一改造后的村落空间更加清晰、简单、标准、有序,高度契合考核标准,但现实正如村民所言“生活不自由了”。

(二)现代生活方式与观念的简单植入

地方政府视角下的生活治理不仅表现在空间上的标准化改造,也注重干净、整洁、卫生等现代意义上生活方式和生活观念的简单植入。通过对一些基层干部和村民的访谈以及后余村人居环境整治实践的长期观察,发现地方政府试图大力宣传推广的生活方式和理念,完全参照了城市生活标准,将农村抽水马桶普及率、生活垃圾外运情况等作为重要指标,简单衡量村民生活现代化水平。但问题是科旗当时是国家级贫困旗,旗内大部分村庄是国家级贫困村,地区经济发展水平以及财政可持续投入能力都无法支撑地方社会快速完成生活现代化目标。更重要的是,单纯参照城市现代生活标准不难,但农村特别是偏远贫困农村的厕所粪污、生活污水和生活垃圾根本无法纳入城乡一体化处置系统,又不具备建设一套完整硬件设备的财政实力。结果就是,地方政府和基层干部疲于奔波推广的治理项目,遭到了村民的排斥甚至怨恨,原本利民的好事沦为了应付上级督查考核的“面子工程”。

2018年开始,为改善农村人居环境,精准落实改厕工作,内蒙古自治区印发了《内蒙古自治区农村牧区人居环境整治三年行动方案(2018-2020)》《全区农村户用卫生厕所建设工作推进方案》,强调以“十县百乡千村”示范行动为抓手,重点聚焦13个示范旗县区,101个示范乡镇(苏木)、1 047个示范村(嘎查),通过“以点带面、点面结合”的方式,梯次推进农村改厕工作。作为示范旗之一,科旗陆续启动试点村庄厕所粪污整治工作。改厕是个好事情,尤其是地区户用旱厕改厕以前,旗内大部分农牧民家庭基本都在使用旱厕,随着经济条件的改善,旱厕外观从泥土、木栅栏、农作物秸秆等结构变为砖瓦结构。从村民现实生活需要的角度来看,旱厕具备建设简单、清掏方便、符合农牧民生活习惯等优点。但从现代卫生和健康风险角度来看,确实存在粪尿混合物下渗污染浅层地下水,大量寄生虫、细菌污染土壤和农作物以及空气污染等风险。存在一定健康风险的情况下,厕所的有效改造有利于提升农牧民如厕环境,提升生活品质。但在项目进村落地实施过程中,驻村书记和村干部极力宣传、频繁动员、不断强调的水厕具备更干净、更卫生、上级政府全部免费改造等好处,并没有激起村民的参与热情。入户了解发现,政府免费给安装的抽水马桶无法在农户原有的房屋结构里找到一个合适位置,村民也不相信抽水马桶、排污管道和地下简易三格化粪桶三格化粪桶容积为50立方米,由3个相互连通格室的密封池组成,埋在地下两米深土坑里。第一格主要截留粪渣、发酵和沉淀虫卵,第二格发酵,第三格贮存发酵后的粪尿混合物。 的使用寿命会很长。但在层层压力传导之下,一些村庄干部通过私人关系动员完成了改厕任务,载满干净整洁浴室图片和洁白抽水马桶照片的正面宣传报道很多,地方政府和基层干部也顺利通过考核。但2022年夏,笔者回访农户发现,地方政府推广的现代生活方式和生活观念都已经被遗弃。一方面,简易的厕所粪污处置设备暴露出了弊端,由于三格化粪桶容积有限,正常使用的話,村民每隔2~3个月就要付费请专人清掏,不仅麻烦还增加了生活开销;另一方面,技术凸显了不适用性,当地冬季平均温度在零下20摄氏度左右,极其寒冷,很多家庭抽水马桶连接的地下排污管道已被冻裂,无法正常使用,村民抱怨声很多。目前,大部分农户重新启用室外旱厕。

生活垃圾处置也是旗内重点全面整治的一项内容。前文叙述可知,村民自建、自管人居环境时,他们大都会做到将生活中产生的废弃物回收利用,院内所剩无几,院外由于社会自治力量和民间规范的约束,也鲜有垃圾出现。但自从地方政府全面介入生活治理开始,村庄空间结构上的变化也带来了一些新问题。比如村民之前自觉维护的半公共空间和门外公共空间道路环境卫生,在全被划定为公共空间、统一改造后,村民的责任意识也随之消失了。在村庄雇佣保洁人员专门清理房前屋后杂草等行为后,村民不仅责任意识消失了,对院外的生活垃圾也视而不见,甚至偶尔还会随便丢弃空瓶和塑料袋等。

“现在房前屋后不能随便用了,没人有闲心管它好坏,反正三天两头就有一伙人扫路、铲草,他们一年能挣八九千块钱,我们扔两个袋子(塑料袋),正好让他们有点活干。”(2022年7月20日后余村刘琴访谈记录)

地方政府和基层干部不仅将公共空间上的杂草、树枝等杂物归入生活垃圾行列试图集中处理,而且要求村民严格分类院内产生的生活垃圾。但问题接踵而至,由于地方财政能力有限,很多开展垃圾分类处理的村庄,地方政府都无法在村庄层面配备垃圾桶,在乡镇或县级层面配备垃圾专门收运人员和垃圾转运车等基础硬件。所谓的生活垃圾分类处理工作,最后变成了村庄干部简单传达“村民必须严格分类和集中处置生活垃圾”的硬性规定。但分类的意义在哪里,分好类的生活垃圾该运到何处等问题都没有说明。碍于上级政府的频繁检查通报和村庄干部的重复上门劝说,大部分村民开始分类,甚至害怕突然的上门检查所带来的生活麻烦。他们甚至把原本随手扔在圈舍喂养家禽家畜的西瓜皮、菜叶菜梗等易腐物也都严格按照要求放在专门塑料袋里,然后将分好的类别暂存在家用小型三轮车里,一个星期左右集中扔到村庄两公里外的草甸子上。对此,村干部不仅心知肚明,甚至默许。从表面上看,村庄和农户家里确实干净整洁有序了,政府视角下的整治工作也收到了显著成效。但生活方式和生活理念的硬性改变已经偏离了村民生活初衷,笔者持续观察发现一些村庄外的垃圾堆逐渐成型,含水率高的生活垃圾极易造成环境污染。但显然,这些露天集中堆放的生活垃圾及其潜在环境风险问题都不在地方政府和基层干部的考虑范畴之内,他们只关心农户生活垃圾有没有按规定分类、分好的类别有没有运出村外。

“这几年生活垃圾分类处理是个大事情,上面查得紧,我们工作压力也大。一方面得跟老百姓好好说让他们把垃圾分好;另一方面我们又没有钱找专人把分好类的垃圾统一运走。没办法,最后只能睁一只眼闭一只眼看着老百姓把垃圾运到村外。”(2022年7月2日后余村村支书杨军义访谈记录)

客观说,随着村民生活水平的不断提高,农村社区确实面临不同程度的人居环境问题冲击。从现代意义上预防为主的卫生标准和健康中国战略来看,政府主导的农村人居环境整治实践意义重大。特别是及时改造存在一定环境健康风险的生活方式和生活理念,有助于提高农牧民的生活品质和身体素质。但现实却是,在自上而下的人居环境整治实践落地实施过程中,整治初衷发生了严重异化。地方政府落实的治理项目不仅背离了村民生活实际,引发村民不满甚至怨恨情绪,也严重浪费了大量治理资源,削弱了治理成效。

四、目标导向与生活至上:政府与村民的认知差异与行动约制

从前文叙述内容可知,地方政府和村民认知中的农村人居环境整治实践具有较大差异,具体表现在生活空间、生活实践和生活观念三个层面。生活空间上,村民视角下的农村人居环境是随性、无正式规则但整体有序,契合日常生活需求,被赋予的是“生活世界”的意涵,而地方政府则将其当作“整治对象”看待,严格按照简单化、整齐划一标准改造;生活实践上,村民践行循环利用和物尽其用,注重将生活中产生的废弃物院内解决、就地消纳,而地方政府则鼓励冲掉、运走;生活观念上,村民概念中的干净、整洁、卫生遵循的是传统意义标准,而地方政府则更偏向参照现代意义上的城市生活标准。

主体间的“隐性”认知差异,表现为“显性”层面上的行动冲突。深究地方政府和村民的行动逻辑,可以看到主体行动深受其背后结构性因素的约制。从村民的视角由内向外看,乡土社会的生活是富于地方性的,地方性突显了他们活动范围有地域上的限制[25],地方不仅承载了村民的共同记忆和归属感,也是感知价值和意义的中心[26]。对于村民而言,农村社区是他们赖以生存和生活的、富有地方性意义的环境空间。在这一环境空间范围内,他们始终以生活为中心,遵循生活至上的行动逻辑,将日常生产生活高度嵌入环境之中,从而建构空间秩序、开展日常活动,形成生活观念。由此可见,村民的认知体系和行动逻辑,既受到了传统农业社会结构的形塑,也是世代生活经历沿袭而成惯习影响的结果。

从地方政府的视角由外向内看,农村人居环境空间不再是生活世界的舞台,而是权力运作的基础,是政治、经济、意识形态的象征领域[27]。特别是在当前以指标体系、目标绩效等为准则的考核督查机制下,农村人居环境整治工作不仅在压力上逐级传导,还与年度政府目标责任、干部政绩考核、上级政府相关支持政策直接挂钩。同时,上级政府在动态监控中,还会对工作部署不到位、不得力、不落实等情况严肃问责。悖论的是,随着自上而下政策壓力的不断增强,一些地方政府秉持“多一事不如少一事”的原则,基层干部出现严重的“避责”“职业倦怠”等消极心理。一些地方政府虽积极行事,但为了争得好的排名,县级政府不仅严格遵照上级政府制定的顶格化指标体系执行政策,甚至还在不断自我加码,压力强化下的乡镇政府更是遵循事本主义逻辑行事,而行政控制下的村级组织和村干部开展群众工作的空间变得极其有限[28]。结果最该关注的村民主体被忽视了,导致大多跟村民生活需要不匹配的治理项目强行进村入户。为了完成上级考核任务,基层干部大多采取“策略主义”“形式主义”的行为原则推进落实。

通过详细考察村民和地方政府两类治理主体的行动逻辑,发现主体行动受到其背后深层结构性因素的约制。村民之所以遵循生活至上的逻辑,是深受传统农业社会结构及其世代生活经历沿袭而成的惯习的影响。而以目标导向为主的地方政府,受到的是其背后制度、体制等深层结构性因素的制约,尤其是新时期“政、纪驱动”的政绩考核机制一定程度上限制了地方政府和基层干部的行动范围。因此,表面上看到的“干部干、村民看”或“干部忙、村民怨”现象,实则背后有着更深层次的结构性影响因素。

五、结论与讨论

随着城镇化的快速推进,村民收入不断提高,农村生活持续改善,相伴出现的是日渐恶化的农村人居环境问题,如量多而类杂的生活垃圾亟待有效处置,富含有机物微生物的生活污水迫切需要治理,等等。为改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,实现乡村生态振兴,国家陆续出台了一系列政策文本。理想情况下,人们会认为把控好源头的政策制定和末端的政策执行两个环节,便会收到良好的政策实施成效,现实却是国家政策的统一性与地方社会的差异性之间存在无法高度契合的矛盾性难题。因此,在政策制定和政策执行之间,地方政府的政策转换这一中间环节就尤为重要。但近年来在政策层层落地实践中,一些地方政府尤其是县级政府非但没有结合基层治理体系、基层多元治理目标、社会需求与治理能力[21]有效转换上级政策,反而严格按照顶格化标准简单遵照执行甚至自我加码,结果导致一些地方政府视角下的农村人居环境整治项目强行进村入户,与村民视角下的改善生活目标存在严重分化,基层社会干群关系紧张,基层治理工作也陷入了“形式大于内容”的误区。

不得不承认的是,在严格的考核督查机制下尤其是新时期“政、纪驱动”的新压力型体制下,地方政府和基层干部的行动范围确实受到了制度、体制等深层结构性因素的约制,但也要看到在政策执行落地过程中地方政府具有一定的自主性,可以推动政策的细化、具体化[29],从而调和统一化的公共政策向基层社会下沉的难题。因此,面对当前基层治理实践中暴露出的一些问题,以及农村人居环境污染物异常复杂多样的整治难题,地方政府需要在政策转换与实施方面深度匹配农村社会结构特点和村民生活习惯,扭转工作思路走出误区,进而在实践层面探索出一条能够将“传统生态要义与现代技术相结合”[30]的行动路径。

参考文献:

[1] 刘燕舞.生活治理:分析农村人居环境整治的一个视角[J].求索,2022(03):116-123.

[2] 张玉林.当农村环境遭遇治理危机[N].中国社会科学报,2016-02-26(04).

[3] 道格拉斯·C.诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].刘守英,译.上海:上海三联书店,1994:7-8.

[4] 杜焱强.农村环境治理70年:历史演变、轉换逻辑与未来走向[J].中国农业大学学报(社会科学版),2019(05):82-89.

[5] 张会吉,薛桂霞.我国农村人居环境治理的政策变迁:演变阶段与特征分析——基于政策文本视角[J].干旱区资源与环境,2022(01):8-15.

[6] 吴柳芬.农村人居环境治理的演进脉络与实践约制[J].学习与探索,2022(06):34-43.

[7] 杨立华,申鹏云.制度变迁的回退效应和防退机制:一个环境领域的跨案例分析[J].公共行政评论,2015(01):53-80.

[8] 杨雪冬.压力型体制:一个概念的简明史[J].社会科学,2012(11):4-12.

[9] 荣敬本,崔之元.从压力型体制向民主合作体制的转变——县乡两级政治体制改革[M].北京:中央编译出版社,1998:28.

[10] 冉冉.“压力型体制”下的政治激励与地方环境治理[J].经济社会体制比较,2013(03):111-118.

[11] 邱桂杰,齐贺.政府官员效用视角下的地方政府环境保护动力分析[J].吉林大学社会科学学报,2011(04):153-158.

[12] 唐鸣,王传师.“政、纪驱动”的新压力型体制的生成机理与运作逻辑——基于J省S市F县G镇“农村人居环境检查督导”案例的观察与分析[J].社会主义研究,2022(02):92-100.

[13] 鸟越皓之.环境社会学——站在生活者的角度思考[M].宋金文,译.北京:中国环境科学出版社,2009:50-68.

[14] 鸟越皓之.日本的环境社会学与生活环境主义[J].学海,2011(03):42-54.

[15] 唐国建,王辰光.回归生活:农村环境整治中村民主体性参与的实现路径——以陕西Z镇5个村庄为例[J].南京工业大学学报(社会科学版),2019(02):24-37.

[16] 张斐男.日常生活视角下的农村环境治理——以农村人居环境改造为例[J].江海学刊,2021(04):125-131.

[17] 王书明,张曦兮,鸟越皓之.建构走向生活者的环境社会学——鸟越皓之教授访谈录[J].中国地质大学学报(社会科学版),2014(06):110-113.

[18] 王艳雪,包智明.国家建构视角下的村落景观变迁与生产——对内蒙古东部一个村落的实地研究[J].社会发展研究,2019(03):22-40.

[19] 韩玉祥.乡村振兴战略下农村基层治理新困境及其突围——以农村人居环境整治为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2021(02):48-56.

[20] 詹姆斯·斯科特.国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的[M].王晓毅,译.北京:社会科学文献出版社,2004:113.

[21] 仇叶.县级政策转换与有效治理——对中国公共政策过程的反思[J].经济社会体制比较,2021(03):99-108.

[22] 熊万胜.社会治理,还是生活治理?——审思当代中国的基层治理[J].文化纵横,2018(01):115-121.

[23] 王晓毅.再造生存空间:乡村振兴与环境治理[J].北京师范大学学报(社会科学版),2018(06):124-130.

[24] 张平,王曦晨.习近平乡村生态振兴重要论述的三维解读——生成逻辑、理论内涵与实践面向[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,22(01):1-7.

[25] 费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2007:9.

[26] 段义孚.空间与地方:经验的视角[M].北京:中国人民大学出版社,2017:3.

[27] 米歇尔·福柯,保罗·雷比诺.空间、知识、权力——福柯访谈录[M]//包亚明.后现代性与地理学的政治.上海:上海教育出版社,2001:13-14.

[28] 冷波.农村人居环境治理过密化及其解释[J].内蒙古社会科学,2022(03):156-162.

[29] 李瑞昌.中国公共政策实施中的“政策空传”现象研究[J].公共行政评论,2012(03):59-85.

[30] 陈阿江.农村垃圾处置:传统生态要义与现代技术相结合[J].传承,2012(03):81.

Cognitive Differences and Action Restrictions of Subjects in Rural Living Environment Improvement

YAN Chunhua

(College of International Culture and Social Development,Zhejiang Normal University,Jinhua,Zhejiang 321004,China)

Abstract: The improvement of rural living environment is of great significance,but we can often see the scene of “cadres work,villagers watch” or “cadres are busy,villagers complain” in practice.From the perspective of the main body of action,it is found in detail that the rural living environment constitutes the life world in the daily sense of the villagers,and they arrange the space environment freely,pay attention to recycling and make the best use of things. However,the local government regards the rural living environment as the “object to be rehabilitated”,emphasizing standardized transformation and the simple implantation of modern lifestyles and concepts.The two sides have big cognitive differences and interactive conflicts on “what the rural living environment is” and “how to rectify the rural living environment”.Implicit cognition expresses explicit action,behind the main body of action,it is deeply restricted by the characteristics of the traditional agricultural social structure and the political performance evaluation mechanism driven by the Party and discipline in the new era.It is necessary to deeply match the characteristics of rural social structure and villagers living habits in terms of institutional design and implementation,and then explore an action path that can “combine traditional ecological essentials with modern technology” at the practical level.

Key words:rural living environment;governance subject;cognitive differences;action restriction

(責任编辑:张洁)