地方财政压力与环境规制弱化

汤旖璆 苏鑫 刘琪

作者简介:汤旖璆(1986—),女,辽宁大连人,博士,中国社会科学院与贵州省社会科学院联合培养博士后,贵州财经大学大数据应用与经济学院副教授,硕士生导师,研究方向:财税理论与实践。

摘要:激增的财政压力和下放的环保权力,诱使地方政府作出环境机会主义行为选择。为此,基于2004—2018年城市面板数据,实证检验内嵌环境分权制度背景下的财政压力对地方环境规制执行强度的影响。研究发现:财政压力显著抑制环境规制有效执行,导致环境规制执行强度偏离社会最优;激增的财政压力以财政自给率为渠道,迫使欠发达城市出于生存需求,“理性”弱化环境规制执行强度,诱发财政压力下的“无奈之举”;在达到中央政府环保绩效考核标准后,财政压力下的环境友好地区策略性地转移环保关注度,主动弱化环境规制,扩充本土税基,力求经济增长,其本质属于“有意为之”。因此,应合理划分中央和地方财政支出责任,厘清政府间财政关系;压实地方政府环境保护主体责任,规范监督地方政府机关行为选择;探索环境政策差别化机制,以实现中国经济绿色高质量发展。

关键词: 地方财政压力;环境规制弱化;无奈之举;有意为之

中图分类号:F812.7文献标识码:A文章编号:1003-7217(2023)03-0082-10

一、引言

党的二十大报告提出“尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求”。长期以来,中国经济增长具有典型的“政府主导”特点:政府通过压低工业供地价格和资源环境成本,创造了“出口拉动、投资驱动、利润刺激”的“高污染、高能耗”粗放增长模式[1],经济增长数量与质量严重背离,污染治理迫在眉睫。

中央政府通过环境分权调整和优化地方政府环境管理授权职责范围,寻求不同级次政府环保职能的最优配置[2],构建激励相容的环境治理体系,形成“中国式环境联邦主义”[3]。研究表明,环境分权体系下的环境规制制度安排能够有效改善环境质量[4],纠正环境污染负外部性,遏制“公地悲剧”,提升居民健康水平[5];促进企业环保投资[6],倒逼技术进步和产业升级[7];促进发展方式绿色转型[8],是推进生态文明建设的重要路径。

然而,中国式分权引发地方政府财权缺位与财力缺失,形成央地财政关系失衡与利益诉求偏差,造成地方政府环境治理非理性决策。有研究认为,稳定的财力是地方环境治理的必要条件[9],财政激励是中国经济和环境污染双增长的重要源泉[10]。财政分权赋予地方政府经济上较大的自主权[11],使地方政府产生极强的经济增长动力,采取提供低价土地、补贴基础设施、放松环境规制执行强度等“高污染、高能耗”方式激励辖区经济增长[12],促使地方政府形成以经济建设为纲的单维目标体系,产生弱化污染行业监管力度的环境治理非理性动机,催生以环境换经济的短视行为[13]。故而,财政承压下的地方政府难以充分顾及污染治理成效,逐步陷于多目标任务下的施政困境[14]。

综观已有研究,普遍忽略了财政分权与环境分权政策联动,诱发地方政府策略性选择环境规制执行强度的理论依据与现实证据,無法有效地揭示财政压力对环境规制执行强度的非对称影响。为此,本文利用2004—2018年城市面板数据,实证检验内嵌环境分权制度背景下财政压力对地方环境规制执行强度的影响,以期能够为优化地方政府环境治理提供理论指导和决策参考。

二、理论溯源与研究假设

财政分权引发中央政府与地方政府事权交叉、边界模糊等问题,导致财政支出责任逐级沉淀、向下施压,造成地方支出责任与收入能力严重失衡,地方财政承压运行。与此同时,环保系统管理体制自1995年之后转为“双重领导、地方为主”模式,并将环保财政资金关系保留在地方。这一改革几乎与分税制同步推进,意味着分税制之后,地方政府不仅面临逐步增大的财政压力,还同时掌握着环境治理地方法规制定及环保资金分配权力,地方政府兼具经济目标任务的实际执行者及环境目标贯彻的积极作为者双重身份[15]。之后,环境分权改革不断深化,地方政府环境保护事权范围持续扩张,并被赋予环境规制执行强度自由裁量权。

激增的财政压力和下放的环保权力,诱使地方政府作出环境机会主义行为选择——若完全执行中央政府对环境治理的政策要求,会造成本土企业的外迁和潜在投资流失,引发在位企业成本上升、利润减少、本土税基萎缩等系列反应[16];若弱化环境规制执行强度,则可以吸引流动性要素并固化本地资源,实现更快的经济增长和提升政绩[17]。地方政府本质上是独立的追求效用最大化的“理性人”,在制订公共决策过程中,一旦政府目标与社会福利(如环境保护)目标发生冲突,将倾向于牺牲社会整体福利而谋求自身利益最大化[18]。故而遵循“环境承压、资源趋紧”路径,以牺牲当期资源环境为代价发展地区经济等短视行为,成为财政压力下地方政府的策略性选择。为此,提出研究假设1。

H1财政压力阻碍地方环境规制有效执行。

充盈的地方财政自给是环境规制有效执行的重要保障[9]。我国现实财政体制安排所衍生的过度财政压力,无法保障地方政府全面履行环境保护公共职能,也不利于公共部门积极引导私人部门形成环境友好型资源配置结构[19]。对于财政压力较大的欠发达地区地方政府,有效执行环境规制往往需要额外耗费一定的公共资源,降低地方财政自给率。在“纵向财政失衡”基本格局下,“内生型”财政压力限制了地方政策调控工具的有效性,经济欠发达地区基层政府囿于欠佳的财政自给率,无法调动足够的资源确保环境规制充分贯彻落实,只能遵循“先污染,后治理”的补救原则,权衡取舍环境保护与经济增长目标[15],无奈弱化环境规制执行强度,在履行环保治理基本责任的基础上,以辖区经济增长最大化为目标,持续扩大地方财源,提高经济总量。为此,提出研究假设2。

H2a财政压力下,欠发达地区地方政府弱化环境规制实属“无奈之举”。

H2b财政压力通过财政自给率影响渠道负向冲击欠发达地区地方政府环境规制执行强度。

在政治集权、财政分权、环境分权的复合制度安排下,地方环保部门受到上级环保部门和本级地方政府的双重领导,但人、财、物的资源配置权完全被地方政府掌控,环保部门独立性严重缺失[20]。虽然中央政府不断强调绿色发展的重要性,但由于地方政府几乎承担了环境保护与环境制度执行的全部支出责任,日益加大的财政压力催生“饥饿效应”,迫使地方政府更加关注财源建设与稳定,引发环境保护道德风险。具体地,地方政府会依据环保压力的不同情况,自主调整经济增长与环境保护的“最优关注比例”——相较于环境承压地区而言,环境友好地区地方政府能够更加轻松地完成中央政府制定的环境治理任务,而后在财政压力的驱动下,环境友好地区存在较强动机,主动降低环保关注度,将发展重点转向经济增长,策略性调整“环境保护经济增长”目标关注组合,以期通过环境规制“实然强度”与“应然强度”相偏离,实现地区财源建设与经济稳定增长。为此,提出研究假设3。

H3a财政压力下,环境友好地区地方政府弱化环境规制实属“有意为之”。

H3b财政压力下,环境友好地区地方政府以降低环保关注度为渠道,负向冲击环境规制执行强度。

三、研究变量与数据说明

(一)回归模型

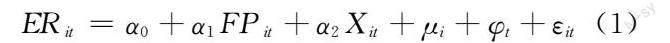

依据以上研究假设,构建如下基准回归模型:

(二)数据说明

1.被解释变量:环境规制执行强度①。结合既有研究方法及样本数据可得性[21],以环境污染治理投资完成额在地区工业增加值中的占比衡量环境规制执行强度。同时,为揭示财政压力对不同类型环境规制执行强度的异质性影响,将环境规制进一步细分,详细评估污染外溢性较强的大气环境规制执行强度,以及外溢性稍弱的水环境规制执行强度。

变量测算方法具体为:(1)环境规制执行强度(ER)。以市级环境污染治理投资完成额占地区工业增加值的比重衡量环境规制执行强度的总体水平。该比值越大,表明地方政府在辖区污染治理中投入越大,环境规制执行强度越高;反之,环境规制执行强度较低。(2)水环境规制执行强度(ER_W)。以市级工业废水治理投资额与地区工业增加值的比值进行衡量,该比值与水环境规制执行强度正相关。(3)大气环境规制执行强度(ER_A)。以市级工业废气治理投资额与地区工业增加值的比值进行衡量,该比值与大气环境规制执行强度正相关。

2.核心解释变量:地方财政压力。基于地级市一般公共预算收支差额来测算地方财政压力[22],即:

FP=E-RR(2)

其中FP表示地方财政压力,E为地方一般公共预算支出,R为地方一般公共预算收入。

3.中介变量:(1)财政自给率(FA)。以“本级财政收入决算数/本级财政支出决算数”表示地方政府财政自给率[23]。(2)环境保护关注度(GEM)。利用R语言从样本城市政府工作报告中筛选“环境污染”“环境保护”“环境治理”等词汇,以词频作为政府环境保护关注度指标[24]。

4.控制变量:财政分权制度安排、地区经济发展水平、对外开放度、人口密度、产业结构等。(1)以地级市一般公共预算收入在本省一般公共预算收入中的占比衡量财政分权(FD)[25]。财政分权制度安排引发政府间财政关系失衡,造成地方政府支出责任边界模糊,迫使重压之下的地方政府不得不重新确定支出偏向,故而初步判断该指标系数为负。(2)以人均地区生产总值(PGDP)衡量经济发展水平。根据环境库兹涅茨理论,环境规制执行强度与经济发展呈U形关系:达到经济总量阈值之前,经济增长会加剧环境规制弱化问题,引发环境承压、资源趋紧等系列发展问题;达到经济总量阈值之后,经济增长会提升地方财政筹资能力,丰富政府调控工具,有助于推动环境规制完全执行。故而该指标系数符号取决于我国经济总量与阈值的关系。(3)以外商直接投资在地区生产总值中的占比衡量对外开放度(OPEN)。虽然我国是否存在“污染避难所”效应尚未得出一致结论,但鉴于地区外向型发展战略可能引发低附加值企业的输入,趋于环境规制非完全执行;同时,也促进其积极引入先进技术企业,推升环境规制的执行强度。故而初步判断该指标系数符号取决于“正向激励”与“负向抑制”的相对强度。(4)以年末常住人口与行政区域面积的比值衡量人口密度(DEN)。一方面,人口越密集,污染排放强度越高,环境承载压力越大,地方政府的环保治理投入需求越强;另一方面,社会综合治理需求也会随着人口密度的提升而升级,对地方政府的支出责任提出更高要求。受制于有限的财政资源,地方政府可能形成支出偏向,不利于环境规制的完全执行。故而初步判断该指标系数方向不定。(5)以第二产业增加值与第三产业增加值之比衡量地区产业结构(STR)。地方财政承压发展背景下,优先发展第二产业能够显著形成本土固定税源,并有效推动经济增速,但部分产业的高污染性可能迫使地方政府“默许”污染排放行为,造成环境规制非完全执行。故初步判断该指标系数为负。(6)以地方财政支出中环境保护支出占比衡量地区环境治理投入力度(FEN)。理论上,环境规制执行强度与地方政府环境治理投入力度正相关,故初步判断该指标系数为正。(7)以农林牧渔业和采掘业的固定资产投资之和占全社会固定资产投资总额的比重衡量地区自然资源综合禀赋(NAR)。自然资源禀赋不仅反映了地区经济发展过程中的资源约束,体现了经济发展的“比较优势”,同时,也影响着地方政府环境规制执行力度——对于自然资源禀赋优势显著地区而言,较为宽松的生态环境客观上降低了其环境治理压力;对于自然资源禀赋劣势显著地区而言,面临全国性环境治理要求时,显然有必要进一步“加码”本辖区环境规制执行强度,以期能够从环境维度实现城市治理达标。该指标系数方向不定。

分税制改革引发财政支出责任下移,导致市、县两级基层政府既是地方财政压力的主要承受者,也是辖区环境治理等基本公共服务职能的主要责任方[26]。为此,本文聚焦地级市视角,选取我国102个城市相关数据组成研究样本,并有效覆盖一线、二线、三线及四线城市。同时,由于工业废气治理完成投资额、工业废水污染治理投資额、工业废气治理投资额等指标的官方统计区间为2004—2018年,在此之前及之后,均无法准确获得地级市层面的上述数据。故而为确保样本口径的一致性,最终将样本区间确定为2004—2018年。本文数据主要来源于《中国城市年鉴》《中国环境统计年鉴》和各地级市年鉴,以及EPS数据库等。为减少多重共线性问题,并消除量纲的影响,部分变量以对数形式呈现,对于样本中可能存在的异常值,进行了1%的双向缩尾处理。表1报告了各变量统计特征。

四、事实分析

(一)地方财政压力

地方财政压力主要表现为中央与地方政府支出责任失衡。2020年,中央财政支出35095.57亿元,占比14.29%;地方财政支出210583.46亿元,占比85.71%。中央财政收入82770.72亿元,占比45.25%;地方财政收入100143.16亿元,占比54.75%。换言之,地方政府以50%左右的财政收入能力负担着逾85%的财政支出责任,地方财政收支缺口逐年扩大,地方财政收支决算完成度逐年下降②。故而,分税制改革并没有理顺政府间纵向财政关系,反而导致中央与地方政府间事权交叉、边界模糊,财政支出责任逐层沉淀、向下施压,导致地方政府(尤其是市及市以下基层政府)支出责任与财政收入能力严重失衡,财政压力逐渐失控。

进一步地,根据式(2)对102个样本城市财政压力进行测度,并依城市行政等级将样本细分为直辖市、省会及计划单列市和其他地级市,结果见图1。

从城市行政等级角度看,地方财政压力随城市行政等级提高而下降。(1)直辖市、省会及计划单列市的财政压力大致相同③,显著低于全国平均值。原因在于,这几类城市经济较为发达,本土优质税源稳定,且能够凭借行政优势,优先享受政策、资源、人力资本的大幅倾斜,更加有助于本辖区经济持续增长,缓解甚至摆脱地方财政压力。(2)其他地级市财政高位承压④,压力值显著高于全国平均值。原因在于,这类城市普遍经济驱动单一,经济发展受限,财政筹资能力欠佳,且支出责任偏多⑤,财政收支结构失调,引发地方财政压力激增。

从时序演进角度看,样本期间,地方财政压力逐年攀升,且其他地级市增速显著。(1)样本期间其他地级市的财政压力指标值不断趋近于1,说明其财政支出责任几乎超出自身实际筹资能力1倍,低行政等级地区的财政安全问题不容小觑。(2)地方财政压力经历两次快速上升期。第一次为2007—2009年,原因在于全球金融危机之后,中国政府采取强刺激政策救市,以超体量投资配合持续宽松的宏观政策驱动经济高速增长[27]。一方面,趋紧的国际贸易环境以及错配的要素结构使得该阶段的经济呈现震荡特征,地方经济增速受挫,财政收入规模萎缩;另一方面,大体量政府投资救市政策强制要求地方财政提供配套资金,进一步扩大了地方财政缺口,激化了基层财政收支矛盾。第二次为2014年之后,原因在于我国经济开始迈入转型期,呈现“三期叠加”基本特征。一方面,传统人口红利消退,自主创新能力不足,劳动力成本激增,资本回报率下跌,民间投资增长率萎缩,资源枯竭、环境承载趋紧,经济结构失衡等矛盾日渐尖锐,国内经济环境不容乐观;另一方面,外需萎缩,全球价值链“低端锁定”与“高端封锁”困境交织,西方国家逆全球化思潮抬头,不确定性大大增加,国际经济形势日益严峻。在此背景下,中国社会主要矛盾和经济发展的阶段性特征发生了根本变化,以往靠“铺摊子”“上项目”等传统要素累积的粗放增长的数量型经济发展模式,需要向质量型经济发展模式转换[27]。故而,同时受制于经济发展的“转型阵痛”与粗放增长的“历史积欠”,地方财政压力迅速增大,且其他地级市财政压力值于“营改增”之后全面突破1,财政可持续矛盾尖锐。(二)环境规制执行强度

将全部样本城市的环境规制执行强度进行平均化处理,并将结果由高至低排序,划分为“完全执行”和“非完全执行”两大类、四小组。如表2所示,环境规制执行强度呈现两方面特点:第一,环境规制的完全执行区域主要集中在东部城市,即东部城市环保治理贯彻力度显著高于中西部及东北地区。原因在于:一方面,东部发达城市具有显著的“虹吸效应”和“聚集效应”,且随着城市化进程的深入,高行政等级城市及中心城市的建设体系愈发完善,“吸血现象”也愈发明显[28]。与权利相对应的是责任,在优先享受了政策优惠与资源支持之后,这些城市必然率先贯彻环境规制,以环境治理“绿色标尺”对腹地释放“辐射效应”。另一方面,东部发达城市能够借助资本积累形成更为充盈的有效财政空间,以丰裕的财政资源支持环境规制完全执行。第二,东北地区、西部地区主要表现为环境规制执行非完全执行,环境规制弱化特征显著。原因在于:一方面,西部地区工业化与城市化发展失衡,贵州、云南、甘肃、新疆、西藏等省份多数城市仍停留在工业化中期的前半阶段[29],产业结构落后,工业体量偏小,生产、生活排污总量较少,故而对严格贯彻落实环境规制的需求紧迫度不高,可能降低地方政府环保关注度;另一方面,西部地区和东北地区经济发展较为滞后,地方财力紧缺,可供调配的财政资源有限,扩张的财政缺口与持续攀升的财政压力严重挤压了财政自给率,催生了环境治理的“竞次效应”。

五、实证结果与分析

(一)基准回归分析结果

表3是基准回归分析结果,由列(1)可知,地方財政压力显著抑制环境规制完全执行,表明地方政府承压发展不利于构建环境友好型治理模式,H1得证。由列(2)可知,地方财政压力不利于水环境规制执行强度提升,但影响程度较为有限;由列(3)可知,地方财政压力显著阻碍大气环境规制有效执行。原因在于:水污染外溢程度低于大气污染。当地方政府面临财政压力时,首先会弱化外溢性较强的污染物治理力度,借助大气污染跨界流动的负外部性特征,将治污成本策略性转嫁给相邻地区。而对于外溢性相对较低的水环境治理,则更加倾向于完成中央制定的基本目标,此时的水环境规制执行强度虽然可能仍未达到地区福利最大化的根本要求,但至少能够获得一定程度的执行保障。上述研究结论暗含地方政府对环境规制执行强度的“有意”选择,需要通过进一步讨论掌握更多经验证据。

从控制变量的回归结果可以看出:(1)财政分权制度安排阻碍了环境规制完全执行,系数符号方向符合预期,表明中国式财政分权从制度层面影响了地方政府行为选择。中央政府与地方政府间事权交叉与边界模糊,导致了财政支出责任逐层沉淀、向下施压,迫使地方政府出于生存需求,“理性”弱化环境规制执行强度,遵循“环境承压、资源趋紧”路径,不可持续性掠夺式增长。(2)地方经济发展显著抑制环境规制执行强度及水环境规制执行强度的提升,但对大气环境规制执行强度的影响不明显。表明我国正处于环境库兹涅茨曲线左侧,经济增长会伴生污染排放和环境规制弱化问题。(3)对外开放显著推升环境规制执行强度,表明“污染避难所”假说在我国并不适用,外向型发展能够吸引更多资源流入本地,加速技术革新,形成创新引领,优化产业结构,促进绿色发展。(4)人口密度显著抑制环境规制完全执行,表明人口聚集所形成的社会治理需要进一步推高了地方财政支出压力,地方政府通过对复合发展要求排序,弱化环境规制执行强度。(5)产业结构回归系数显著为负,表明地区经济发展越依赖于第二产业,地方政府越倾向于弱化环境规制执行强度,以牺牲当期资源环境为代价,换取辖区经济增长。(6)从综合维度看,地方环保投入力度回归系数显著为负,但水环境规制强度和大气环境规制执行强度分项下,该变量系数不显著。表明地方政府加大环境保护资金投入力度,并不必然引起环境规制执行强度的硬化。(7)地方自然资源禀赋系数不显著,表明地区初始禀赋并没有在地方环境规制执行强度中发挥有效的作用。

(二)稳健性分析

1.以环境规制执行强度合成指标替换被解释变量。地方政府并非环境污染治理唯一投资主体,故而前述环境规制执行强度(ER)指标可能因企业污染治理投资额而向上偏误。基于合成指数思路,使用TOPSIS熵权法对工业废水、工业二氧化硫、工业烟粉尘三项排污指标构建环境规制执行强度代理变量[27]。回归分析结果显示⑥,地方财政压力显著抑制环境规制执行强度的提升,实证结果稳健。

2.以纵向财政失衡替换核心解释变量。地方政府财政压力源于纵向财政失衡,二者呈正相关关系,表现为纵向财政失衡程度越高,地方政府财政压力越大。以纵向财政失衡重新测度财政压力[30],回归分析结果显示⑥,地方财政压力显著抑制环境规制执行强度的提升,实证结果稳健。

3.缩短样本区间。2012年中国经济开始进入“新常态”,经济增速持续放缓,传统驱动经济增长贡献率开始衰减,粗放式增长的不可持续性开始凸显。供给侧结构性改革提出后,中国经济开始“坚持质量第一、效益优先”,各级政府均致力于“推动质量变革、效率变革、动力变革”,努力实现“新常态”下的高质量均衡发展,释放中国经济增长潜力。故为体现经济发展环境的一致性,将样本区间缩短为2012—2018年,再次重复基准回归。结果显示⑥,地方财政压力仍然显著抑制环境规制执行强度的提升,实证结果稳健。

(三)内生性检验

在基准回归中,虽然加入了控制变量以尽可能减少遗漏变量所导致的内生性问题,但地方财政压力及环境规制执行强度仍可能与其他未控制的第三方因素有关,引发内生性偏误问题。故而采用地方政府财政压力滞后一期(FPt-1)、滞后两期(FPt-2)作为工具变量,以本辖区环境规制执行强度滞后一期(ERt-1)、滞后两期(ERt-2)作为工具变量,使用2SLS法处理内生性问题。选择KLM统计量的P值检验不可识别问题,选择Cragg-Donald Wald F统计量检验弱工具变量问题。回归分析结果显示⑥,不存在不可识别、弱工具变量问题,且在2SLS模型中,地方政府财政压力对环境规制执行强度仍然具有显著的负向冲击,本文主要结论成立。

(四)“无奈之举”实证检验

1.基准检验。行政等级决定了城市财政压力差异度。为此,将研究样本细分为直辖市、省会及计划单列市、其他地级市,回归分析结果(见表4)表明,财政压力并未显著影响省会及计划单列市环境规制执行强度,甚至能够在一定程度上促进直辖市强化环境治理,却在10%的显著性水平上抑制其他地级市环境规制执行强度的提升。原因在于:一方面,高行政等級城市能够获得来自中央政府的更多关注,有助于硬化政治约束,畅通公共需求表达渠道,形成更高水平的地方环境保护治理偏好,故而不会主动降低环境规制执行强度标准;另一方面,高行政等级城市能够凭借政治关联获取优质初始禀赋,并借助倾斜性制度安排优先进入经济增长快车道,迅速积累雄厚资本,率先迈入高质量发展阶段。此时绿色发展、创新引领、环境友好等目标导向能够进一步推高经济发展质量,释放“经济发展环境治理”的马太效应。其他地级市在财政资源“抢夺战”中处于劣势,财政收入能力与财政支出责任严重失衡,财政“吃饭”属性显著,地方政府疲于应付“三保”任务,甚至及时、足额发放人员性资金已经逐渐演化为基层财政工作目标完成度的“衡量标尺”[31]。故而随着财政压力不断升级,异化地方偏好,地方政府策略性弱化环境规制执行强度,以牺牲当期资源环境为代价,换取辖区经济增长,形成“污染型财政增收”策略选择,鼓励辖区高税源企业优先发展,遵循“环境承压、资源趋紧”路径,不可持续性掠夺式增长。故而,扩张的财政缺口与财政可持续压力迫使低行政等级城市出于生存需求,“理性”弱化环境规制执行强度,诱发财政压力下的“无奈之举”,H2a得证。

2.门限回归再检验。财政承压情况下,地方政府为了快速实现地区经济增长,往往过度依赖第二产业,优先发展经济性项目,且财政压力越大,地区产业结构越趋于固化,环境规制非完全执行特征越突出。基于前文研究结论,以产业结构(STR)作为门限变量,实证检验财政承压下地方政府“无奈”弱化环境规制的行动逻辑。

其中,γi为特定的门限值,εit为随机扰动项。I(·)为指示函数,当括号中的条件成立时,该函数取值为1;否则,为0。使用Bootstrap抽样300次检验模型是否具有门限效应。结果显示⑥,三类环境规制执行强度在5%的显著性水平上通过了单一门限效应检验,且环境规制执行强度与水环境规制执行强度在10%的显著性水平上通过了双重门限效应检验,故而地方财政压力对环境规制执行强度在统计学上存在显著的门限效应。

门限回归结果显示⑥,当地区第二产业占比超过52.92%(52.81%)时,地方财政压力将显著抑制环境规制执行强度(大气环境规制执行强度)的提升。即对于财政压力较大的地方政府而言,为促进本辖区税基扩大与税源充盈,将更加倾向于弱化环境规制执行强度,以吸引企业(尤其是具有资本密集、劳动力密集、能源密集特征的第二产业)入驻本辖区,形成“财政承压→弱化规制→吸引资本→缓解压力→结构失衡”的演进路径,政府决策最终呈现“结构固化+规制弱化”的外化表现,但其行为选择的本质属性在于财政压力之下地方政府汲取财源的“无奈之举”,从而H2a得证。

(五)“有意为之”实证检验

1.基准检验。采用年度平均PM2.5浓度衡量环境压力[32]。以年度中位数分组,将样本细分为“环境友好地区”和“环境承压地区”两组。由表5可知,财政压力促使环境友好地区显著弱化环境规制执行强度,但并未明显影响环境承压地区的环境治理决策。原因在于:多轮深化改革之后,中央政府已明确认识到单维考核对地方政府行为的激励偏向与异化作用,故而将环境质量补充纳入地方官员绩效考核体系,旨在优化地方政府行为函数,促进地方决策回归理性。环境友好地区借助天然禀赋优势,能够较为轻松地完成中央政府环保考核任务,而后在压力型财政制度安排下,其最优策略显然是弱化环境规制,重新配置财政资源,集中财力吸引企业入驻,培育稳定税源,扩充本土税基,力求实现经济增长,以期摆脱财政压力。而在中央政府环保政策要求之下,为能够在横向竞争中提高“胜出概率”,不论本级财政压力处于何种水平,环境承压地区的最优策略显然均为主动压实环境保护主体责任,切实提升环境规制执行强度,尽早完成环境治理任务,以期彰显地方政府治理能力,获得更多政治资源。故而,地区间环保压力异质性催生了地方政府环境治理“理性”行为策略。财政压力之下,环境友好地区对环境规制执行强度的主动弱化,其本质属于“有意为之”,从而H3a得证。

2.面板分位数再检验。由表6可知,财政压力对环境规制执行强度的影响呈倒“U”形,财政压力阻碍了环境规制中等强度和低强度地区的环保治理政策执行,且对中等强度地区的抑制效应更大。环境规制执行强度与环保压力显著正相关:环保压力越小,环境规制越倾向于非完全执行;环保压力越大,环境规制执行强度越高。环境分权赋予了地方政府分配环保资源的自由裁量权,在确保满足中央政府环保治理政绩考核基本要求之后,地方政府更倾向于重置资源配置结构,弱化环境规制,促进经济发展,最终形成“治理任务达标→弱化环境规制”的策略选择。同时,相较于国家环境治理“标尺”,环境规制中等强度地区的“弱化空间”显然更充裕,可更主动地弱化环境规制,重新调配财政资源;而低强度地区环保政策执行标准更接近中央政府设定的“基准线”,策略性裁量空间不足,故而即便面对财政压力,也无法大幅降低环境规制执行强度。综上,这一结论证实了H3a,即财政压力下地方政府策略性选择环境规制执行强度属于“有意为之”。

(六)中介效应回归:影响机制的经验证据

1.财政自给率中介效应检验。根据理论分析,预期经济欠发达地区地方政府会因财政自给率低而被迫弱化环境规制执行强度。以地区人均GDP中位数为依据,将研究样本划分为“经济发达”与“经济欠发达”两组。结果显示⑥,经济发达组未通过中介效应检验。而经济欠发达组中财政压力在5%的显著性水平上负向冲击环境规制执行强度;财政压力在5%的显著性水平上降低了地方政府财政自给率;财政压力与财政自给率共同阻碍地方政府有效执行环境规制,且引入财政自给率变量后,财政压力对环境规制执行的负向冲击强度显著提高。说明对于经济欠发达地区而言,财政压力以财政自给率为渠道,阻碍地方政府完全执行环境规制,从而H2b得证。

2.环保关注度中介效应检验。根据理论分析,预期环境友好地区地方政府会因环保关注度不足而主动弱化环境规制执行强度。依照分类标准,将研究样本划分为“环境友好”与“环境承压”两组。结果显示⑥,环境承压组未通过中介效应检验。而环境友好组中,财政压力在1%的显著性水平上负向冲击环境规制执行强度;财政压力在1%的显著性水平上降低了地方政府环境保护关注度;财政压力与环保关注度共同阻碍地方政府有效执行环境规制。说明环境友好地区其财政压力以转移地方政府环保关注度为渠道,阻碍地方政府完全执行环境规制,从而H3b得证。

六、研究结论与政策建议

以上基于2004—2018年城市面板数据,实证检验内嵌环境分权制度背景的财政压力对地方环境规制执行强度的影响。结果表明:财政压力显著抑制环境规制完全执行,导致环境规制执行强度偏离社会最优;激增的财政压力以财政自给率为渠道,迫使欠发达城市出于生存需求,“理性”弱化环境规制执行强度,诱发财政压力下的“无奈之举”;在达到中央政府环保绩效考核标准后,财政压力下环境友好地区策略性地转移环保关注度,主动弱化环境规制,扩充本土税基,力求经济增长,其本质属于“有意为之”。

为此,提出以下政策建议:第一,合理划分中央和地方财政支出责任,厘清政府间财政关系。建立现代化财政体制,形成清晰合理的政府间财政收入分配及边界清晰的财政支出责任,打破财权集中向上、支出责任向下转移的失衡格局,确保地方政府拥有稳定且充裕的财力来源,从制度上保障财政可持续发展。第二,压实地方政府环境保护主体责任,规范监督地方政府行为选择。稳步推进环保指标与政绩考核挂钩机制,完善环保问责机制,优化地方政绩考核指标体系,形成一套行之有效的新型政治晋升考核框架,强化经济高质量发展战略定位,彻底摒弃“重经济发展、轻环境保护”的传统发展观和政绩观,提升环境友好、绿色发展等新型发展驱动的考核权重,降低地方政府策略性行为冲动,引导地方政府优化辖区环境保护公共物品的有效供给。第三,探索环境政策差别化机制。对于欠发达地区,在强调环境规制贯彻落实的同时,应当同步加大中央财政转移支付倾斜力度,缓解财政压力诱发的环境规制“无奈”弱化;对于环境友好地区,应当适当提高绿色发展要求,大力倡导循环经济、低碳经济等新型发展理念,引入碳峰值等新型“环境经济”复合指标,避免环境规制“有意”弱化。

注释:

① 现有研究衡量环境规制执行强度的方法主要包括五种:一是选取三废污染排放量直接衡量;二是基于污染治理成本进行测度,认为治污成本与环境规制执行强度正相关,以单位产出的污染治理费、污染投资额与GDP之比等指标作为代理变量;三是选取环境规制执行强度相关影响因素,以计量回归方法测度环境规制执行强度估计值;四是以环保部门违法案件的罚款金额作为代理变量,评估辖区环境规制执行强度;五是利用李克特量表构造环境规制相关指标,结合问卷调查评估环境规制实际执行强度。

② 1994年分税制改革之初,中国大陆31个省(自治区、直辖市)财政收入及支出决算数/预算数均超过100%,预算完成情况较好;2019年,仅有22个省(自治区、直辖市)财政收入决算数超过预算数,0个省(自治区、直辖市)财政支出决算数超过预算数。数据来源:《中国统计年鉴》。

③ 直辖市、省会城市及计划单列市的财政压力值均处于0.27~0.55之间。

④ 其他地级市财政压力值处于0.85~1.55之间。

⑤ 根据《中国统计年鉴》《中国财政年鉴》及各市统计年鉴相关数据发现,其他地级市的财政支出比重显著高于直辖市、省会城市及计划单列市,这也侧面反映了政府间财政支出责任具有“依行政等级”划分的特征。

⑥ 限于篇幅,具体结果未作呈现,如有需要可联系作者。

参考文献:

[1]余长林,杨惠珍.分权体制下中國地方政府支出对环境污染的影响——基于中国287个城市数据的实证分析[J].财政研究,2016(7):46-58.

[2]Oates W E.A Reconsideration of environmental federalism[M].Washington D C:Resources for the Future,2001.

[3]张华,丰超,刘贯春.中国式环境联邦主义:环境分权对碳排放的影响研究[J].财经研究,2017,43(9):33-49.

[4]Auffhammer M,Kellogg R.Clearig the air? The effects of gasoline content regulation on air quality[J].American Economic Review,2011,101(6):2687-2722.

[5]Tanaka S.Environmental regulations on air pollution in China and their impact on infant mortality[J].Journal of Health Economics,2015,42(2):90-103.

[6]張琦,郑瑶,孔东民.地区环境治理压力、高管经历与企业环保投资——一项基于《环境空气质量标准(2012)》的准自然实验[J].经济研究,2019,54(6):183-198.

[7]张成,陆旸,郭路,等.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,46(2):113-124.

[8]李力,孙军卫,蒋晶晶.评估中国各省对环境规制策略互动的敏感性[J].中国人口·资源与环境,2021,31(7):49-62.

[9]Liang J,Langbein L.Performance management,high-powered incentives,and environmenal policies in China[J].International Public Management Journal,2015,18(3):346-385.

[10]Weingast B R.Second generation fiscal federalism:the implications of fiscal incentives[J].Journal of Urban Economics,2009,65(3):279-293.

[11]张克中,王娟,崔小勇.财政分权与环境污染:碳排放的视角[J].中国工业经济,2011(10):65-75.

[12]陶然,陆曦,苏福兵,等.地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思[J].经济研究,2009,44(7):21-33.

[13]周黎安.晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因[J].经济研究,2004,39(6):33-40.

[14]张军,樊海潮,许志伟,等.GDP增速的结构性下调:官员考核机制的视角[J].经济研究,2020,55(5):31-48.

[15]谢贞发,王轩.环境目标压力下地方政府经济目标的策略调整——基于环境目标责任制的研究[J].财政研究,2022(4):69-86.

[16]席鹏辉,黄晓虹.财政压力与地方政府行为——基于教育事权改革的准自然实验[J].财贸经济,2020,41(7):1-15.

[17]曹婧,毛捷.财政分权与环境污染——基于预算内外双重视角的再检验[J].中国人口·资源与环境,2022,32(4):80-90.

[18]North D C.Structure and change in economic history[M].New York:Norton,1981.

[19]吴俊培,丁玮蓉,龚旻.财政分权对中国环境质量影响的实证分析[J].财政研究,2015(11):56-63.

[20]李光龙,周云蕾.环境分权、地方政府竞争与绿色发展[J].财政研究,2019(10):73-86.

[21]杨玉春.环境规制对中国区域生态效率的影响研究[D].兰州:兰州大学,2021.

[22]唐云锋,马春华.财政压力、土地财政与“房价棘轮效应”[J].财贸经济,2017,38(11):39-54,161.

[23]汤旖璆.减税能够有效推动中国经济动能重塑吗[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2022,39(2):74-86.

[24]陈诗一,陈登科.雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J].经济研究,2018,53(2):20-34.

[25]吕冰洋,陈志刚.政府间收入分成与财政收入预算偏离[J].金融研究,2021(5):20-39.

[26]张帆,吴俊培,龚旻.财政不平衡与城乡公共服务均等化:理论分析与实证检验[J].经济理论与经济管理,2020(12):28-42.

[27]汤旖璆,刘欢欢,王佳龙.中国经济动能重塑(2002-2019):时序演进与空间分异[J].广东财经大学学报,2022,37(1):40-57.

[28]胡艺,张义坤,刘凯.内陆型自贸区的经济外部性:“辐射效应”还是“虹吸效应”?[J].世界经济研究,2022(2):54-72,135.

[29]黄群慧,李芳芳.中国工业化进程报告(1995-2015)[M].北京:社会科学文献出版社,2017.

[30]储德银,迟淑娴.转移支付降低了中国式财政纵向失衡吗[J].财贸经济,2018,39(9):23-38.

[31]王振宇,司亚伟,成丹.基层财政“三保”压力:历史演进、现实症结与长效机制构建[J].财政研究,2020(8):23-39.

[32]马丽梅,张晓.中国雾霾污染的空间效应及经济、能源结构影响[J].中国工业经济,2014(4):19-31.

(责任编辑:宁晓青)