潮剧原生唱词音声及其影响下的润腔型

○吴梦雅

中国声乐艺术源远流长,在很长的一段历史时期中,从事唱的艺人群体,或观演的文士,大都能意识到唱词与唱腔的关系。《乐府杂录》说:“歌者,乐之声也。故丝不如竹,竹不如肉,迥居诸乐之上。……善歌者,必先调其气。氤氲自脐间出,至喉乃噫其词,即分抗坠之音。”①〔唐〕段安节撰:《乐府杂录校注》,亓娟莉校注,上海:上海古籍出版社,2015年,第48页。说明了歌唱艺术的气息、力量来源在肚脐附近;“至喉乃噫其词”说明了咬字的重要性。力出脐间、字出喉吻才能出现高下错落、胜于丝竹的乐音。这是中国传统的歌唱理论。到了十九二十世纪,赵元任、杨荫浏等学者明确提出了汉语语音对音乐的生成、制约作用,如杨荫浏认为:

因为我国汉族语言文字中的平仄、四声,它们本身就已包含着音乐上的旋律因素。每一个字各有高低升降的倾向;连接若干字构成歌句之时,前后单字互相制约,又蕴蓄着对乐句进行的一种大致上的要求。②杨荫浏:《语言与音乐》,北京:人民音乐出版社,1983年,第34页。

这是杨荫浏的观点,他提出,声调本身就是旋律趋向,在完整的唱句中,不同调高、调型的声调组合在一起,就会形成整句唱腔的旋律基本框架。语言学家赵元任也根据家乡的吟诵调得出类似的观点。可见,作为语言音乐学的基本课题,声调对唱腔旋律的规束是最先被认识到的。因此,杨荫浏、赵元任是中国语言音乐学的先驱学者。不过,声调类型对旋律趋向的制约作用,虽然是最容易被注意到的课题,但其内因却需要进一步挖掘。如果将研究视野停留在声调—旋律的关系的现象上,就很难认识到汉族声乐生成、发展的内因。本文主要以潮剧唱词的语音结构对唱腔中的润腔方法与润腔形态为实例,说明语言的声、韵结构对润腔方法与润腔形态的影响,以探索的姿态发现语言音乐学研究的切实路径。③唱词音声概念是由钱茸教授准确提出的:“‘唱词’不可能是单一符号的载体,唱词的音符所传达的语义,当然是文学性的;但唱词的音声部分,即其音色、声调、形式美构词等许多方面都直接或间接地属于音乐成分……唱词兼有文学与音乐两类艺术符号”,载钱茸:《探寻音符之外的乡韵—唱词音声解析》,北京:中国青年出版社,2020年,第29页。笔者认为,唱词是以方言为基础的,唱词是与唱腔相对、相成的概念,没有唱腔,唱词就不是唱词,只是语言了。因此,唱词虽然是以方言为基础的,但方言本身还不是唱词。唱词是超越语言、走向音乐的。唱词的第一阶段不是朗诵,而是念白。(赵元任将这一阶段定为吟诵,载赵元任:《中文的声调、语调、吟唱、吟诵、朗诵、按声调谱曲的作品和不按声调谱曲的作品》,《中国音乐》,1978年,第2期,第1–3页、转第5页)

一、潮汕方言的声调对潮剧唱腔的意义

“依字行腔”的通常含义之一,是声调与旋律的关系符合依字行腔的规律,也就是唱腔旋律方向与唱词声调趋向大致吻合。然而我们发现,在一字一音的腔词关系中,作为语音特征的声调,它的音域早已被唱腔旋律的音域取代,它的音高变化(声调趋向)也消融在唱腔的音高中。而在一字多音的腔词关系中,作为语音特征的声调,虽然与唱腔旋律的走向有一定关系,却往往发现例外,最典型的情况是去声字的声调趋向与旋律趋向常常相悖。由此进一步发现,“依字行腔”的内涵,必然隐藏着声调趋向与旋律趋向关系之外的更深层因素。

本文提出了两个概念,润腔方法和润腔形态,这是一组渐进的而不是对立的概念,从润腔方法到润腔形态,时值更长、旋律更丰富。如果以绘画艺术来类比,润腔就是对基本旋律框架的“着色”。按照对基本旋律的着色范围,可以将润腔分为润腔方法、润腔形态。润腔方法,它对唱词的基本音着色范围很小,使得唱腔在旋律框架的音高之外,形成音高意义上的小范围的浮动,并且通过夸张、借用等手段,使得唱词音声在方言音色之外,具备更多元丰富的音色。

润腔形态,是将唱字本字的前后,按照唱字的声、韵、调的特点规划,做一个大面积的“染色”,形成音高意义上的大范围的波动甚至是跳动,以及节奏意义上的一字多音状态。潮剧唱腔形成、成熟的过程,也就是以潮汕方言为唱词基础,以唱词的音高、音色、节奏等因素为规束,确定基本旋律框架以后,按照唱词的声、韵、调特征,规划润腔方法与润腔形态,逐步为唱词着色的过程。

润腔方法是从语音特征中来的某种成分,其本身便具有音高、音色、音长、发声态意义等,是通过夸张的方式,作为艺术手段运用到声腔中去的技巧;而润腔形态利用的是语音自身的音节结构,在汉语中,在唱字基础上的润腔形态的构建,是根据不同的声、韵母结构特征来形成声腔旋律的。需要说明的是,有的润腔形态建立在唱词与唱腔顺应的关系上,有的则是为了解决唱词与唱腔的冲突而产生的。下文将分别展开论述。

二、唱词音声影响下的潮剧润腔方法

潮汕方言有明显的元音鼻化与长化特征。这两个音响特征,对潮剧唱腔的润腔方法形成有关键意义,它们给唱词音声本体带来了天然的音响色彩,衍生到其他唱词中,便成为固定的润腔方法。

(一)鼻化音基础上的润腔方法

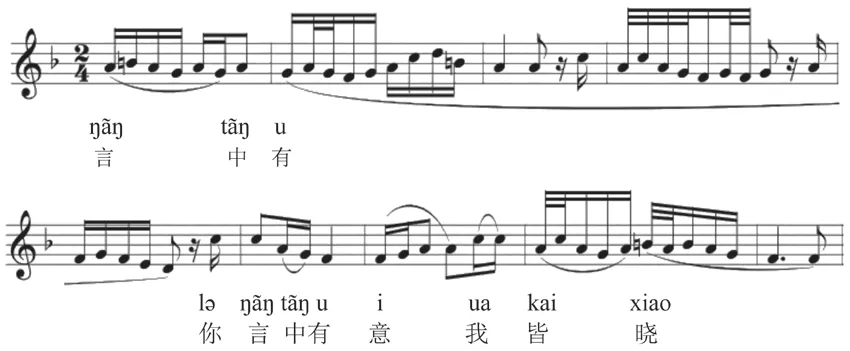

鼻化音在潮汕方言非常多见,例如“人”字。“人”字有两种读音,文读读法受到普通话的影响,暂且不用讨论;白读读音是[nŋ]55。在语言阶段便有鼻化特征,元音鼻化以后,鼻腔加入发声,声送到鼻腔中,发音变高,音色变得脆亮。进入到念白和唱以后,“人”字听起来脆亮悠长。由于唱字“人”在说话中就有元音鼻化,所以入唱后的鼻化音并不算是增加了润腔方法。不过,潮剧却将元音鼻化的办法加入到其他原本没有元音鼻化的唱词中。例如,潮剧《荔镜记》中“你言中有意我皆晓”唱句。(见谱例1)

不难发现,“言中有”唱了两遍,第一遍按照唱词原本的语音特征咬字,没有鼻化音;第二遍“言中有”(加上了主语“你”字)的唱词,都加上了元音鼻化(ə、a、u)的效果,重复演唱,但两遍演唱的音色并不相同:第二遍由于全部加入了鼻化色彩,音色脆亮,韵味悠长,正是取自唱词音声的鼻化音色彩技法的加入,扩充了潮剧唱腔的音色,这也逐渐成为一种固定的润腔方法。

谱例1 “你言中有意我皆晓”唱句;演唱:姚璇秋;记谱:周白杨

(二)元音长化产生的潮剧润腔方法

潮剧唱词的基础是潮汕方言,潮汕方言中存在元音长化的现象。有趣的是,元音长化本是方言的声响特征,而某些具有元音长化特征的唱字,进入潮剧唱腔以后,会影响到其他本不具有元音长化属性的唱字,这是艺术手段的晕染效应。在晕染效应的驱使下,元音长化也逐渐成为一种固定的润腔办法,它所起到的作用是,在唱字的韵头、韵腹处产生一个短拖腔,刻画、修饰这一唱字以及所在唱句的故事情境、人物性格、人物情绪等。

1.元音长化的音响色彩—作为方言音响特征的元音长化

方言中的元音长化,也就是元音发音受到某些条件的影响,时值要略长一些。元音长化带来的音响色彩,一是拉长元音发音时值,强调、刻画元音色彩;二是以元音长化阶段(也就是上文说的两个元音的发音过渡段)为界限,形成前后音响色彩迥异的形态。如“前”[tso:i]55,它的音响色彩是o:中正昂扬的舌面后元音色彩—过渡段:o的长化—i:绵软细腻的舌面前元音色彩。元音长化既然发生在两个发声位置较远元音的组合结构中,两个元音的音响色彩自然是差别较大的,这种前后音响色彩不同的音响形态,增强了音响的层次性。

2.晕染效应—作为潮剧润腔手段的元音长化

并不是所有的潮汕方言中的元音都会发生长化,但是,元音长化既然给唱词音声本体带来了天然的音响色彩,这种办法便开始衍生到其他唱词中,成为一种润腔方法。这就是艺术手段的晕染效应。因此我们发现,潮剧中的许多唱词,当它们还在语言阶段的时候,元音是不长化的,但进入唱词,却发生了元音的长化。如《张春郎削发》唱句“不因风雨任西东”中的唱字“风”字[xuaŋ]33,在语言中是没有元音长化现象的,但成为唱词音声以后,却可以明显听到在元音u之后,并没有快速行进到a以及韵尾的辅音ŋ,而是在u上做了一个短拖腔,因此唱词听起来就变成了“xu---aŋ”(“---”表示短拖腔)。巧妙的是,这一个短拖腔,为深入刻画元音u与a的两种音响色彩留足了过渡时间段,使得“风”在成为唱词音声以后,也可以效仿元音长化唱字的音响形态。

因此可以认为,元音长化,运用到唱词音声里面形成了短拖腔,成为一种固定的润腔办法。由此发现,元音长化本是语言的音响特性,入唱以后,便具备了语言音响色彩和乐音色彩的双重意义,它以唱字韵头、韵腹处发生的短拖腔的形态呈现,以对唱字元音的深入刻画和修饰,达到以语音、乐音的双手段刻画故事场景、人物性格的最终目的。

三、唱词音声影响下的潮剧润腔形态

润腔方法是在唱词上做小范围的音乐性的着色,与之相对的,是着色范围更广的润腔形态。潮剧拥有多种多样的润腔形态,作为传统声乐品种,潮剧的润腔形态具有唱腔、唱词的双重意义,更进一步说,潮剧的润腔形态,建立在唱词与唱腔关系上,有的润腔形态建立在唱词与唱腔顺应的关系上,有的则是为了解决唱词与唱腔的冲突而产生的。

(一)潮剧特色润腔形态的生成机制

正如本文一开始强调的,除了声调对旋律走向的制约,唱词的声韵结构对润腔形态更有着关键性的影响。由于元音的发音无阻性,元音韵尾结构的唱字,最利于构建润腔形态,然而潮汕方言不仅包含了许多塞音韵尾的入声字,还有大量的鼻音韵尾-ŋ结构唱字,给润腔的发挥增加了许多难度。这就是唱词与唱腔润腔需求之间的冲突,冲突的来源是韵尾的阻力。入声唱字(在潮汕方言中,入声字韵尾有-p、-t、-k以及喉塞音-ʔ)的韵尾阻力,指的是入声韵尾的收促性;鼻音韵尾-ŋ唱字的韵尾阻力,指的是-ŋ的“沉重”属性(不容易高音行腔)。

要解决唱词与润腔形态构建之间的冲突,有几种办法,一是顺应,既然塞音韵尾与鼻音韵尾-ŋ唱字不容易加润腔,那就只在元音韵尾唱字上构建润腔,遇到塞音韵尾、鼻音韵尾唱字,就回避、不加润腔。

另一种办法是迂回解决。在传统声乐品种中,迂回地解决唱字韵尾的阻力与润腔的冲突,有非常多的办法。比如说,在韵头、韵腹的地方加丰富的润腔形态,最后才缓慢归到韵尾,类似于上文所说的元音长化,只不过是将短拖腔变成时间较长、形态较复杂的润腔;再比如,昆曲中有“逢入必断”的办法,对待塞音韵尾唱字,先顺应着塞音韵尾造成的“空拍”现象,在节奏中留下停顿,再继续润腔旋律。

在潮剧唱腔中,既有顺应潮剧唱词声韵结构的,也有为解决唱词与唱腔冲突而产生的润腔,最终呈现出潮剧特色的润腔形态。元音韵尾发音无阻,润腔能够以奔放自由的形态发展,形成了自由的、“游弋式”的润腔形态;鼻音韵尾的唱词结构形成了迂回式的润腔形态,迂回式的润腔形态就是一种迂回地解决唱字与唱腔冲突的办法,它也是潮剧最具风格特色的润腔形态。

(二)元音韵尾唱字与游弋式润腔形态

元音无阻,最适宜润腔形态的自由展开,潮剧唱腔中,最常见利于游弋式润腔形态的几个基本元音有:i、a、e、u、o等,具体的唱字、唱句(念白)举例。(见表1)

表1 潮剧元音韵尾唱字举例

元音韵尾唱字比较适宜润腔的发挥,它最终形成的润腔形态,在潮剧中多种多样,究其来源,既包含源于宋元南戏的曲牌,也包含潮州弦诗乐、庙堂乐、道教音乐等,不一而足,不在本文的论述范畴之内,但其使用的调式、作曲思维仍然与潮汕方言的声调、语法思维等有密切关系,是语言音乐学的重要课题,将另篇展开论述。

(三)鼻音韵尾-ŋ唱字与迂回式润腔形态

在潮剧唱腔中,有一种润腔形态非常特别,在京剧、昆曲中罕见,在以闽南语系方言为唱词音声基础的梨园戏,以及以粤语为唱词音声基础的粤剧等剧种中也十分少见,在泉州南音中却能发现这种润腔形态的明显存在,大约是一种比较古老的润腔方式,而晚近的戏剧种类大多将这种方式精炼、浓缩化了。④如:昆曲中的擞腔,迟徊盘旋,或许是这种迂回式润腔形态的浓缩形式。具体的呈现方式是:先唱出韵母部分,包括韵头、韵腹、韵尾,然后回到韵头,在韵头、韵腹部分构建丰富的润腔形态,最后归到韵腹部分。有的迂回式润腔甚至还会回到声母。这种迂回式的润腔形态,具体有Ⅰ型、Ⅱ型两种呈现方式:

迂回式润腔形态Ⅰ型:以相对较快的速度唱完声母、韵母部分,韵母部分包括韵头、韵腹、韵尾,然后回到韵母的韵头、腹部,以较缓的速度在韵头、韵腹部做润腔,在润腔的结尾处还是要归到一个完整的韵母。

迂回式润腔形态Ⅱ型:以相对较快的速度唱完声母、韵母部分,韵母部分包括韵头、韵腹、韵尾,然后再回到声母、韵头、韵腹、韵尾。例如《京城会》中,【皂罗袍】“丹”字的唱词与唱腔。(见谱例2)

谱例2 【皂罗袍】“丹桂”唱腔;传唱:吴越光;记谱:郑志伟⑤五线谱例根据简谱翻译,原简谱载广东省戏曲研究会汕头专区分会编:《潮剧音乐》(下),广州:花城出版社,1957年,第187页。

一般来说,唱完整个声韵母以后,只会回到韵母的头部开始润腔,而不会回到声母。⑥回到声母做润腔,其实完全可以看成是重复唱词的行为,也就是语法意义上的“重章叠句”,与语音、乐音意义上的“一唱三叹”的结合。因此Ⅰ型是迂回式润腔形态中较为常见的,而Ⅱ型的使用则比较少见。需要注意的是,在迂回式润腔形态中,无论润腔需不需要回到声母部分,回韵母的韵头次数并不是只能有一次(一般来说,回声母只有一次)。潮剧头板曲牌常见有回韵头两次甚至多次的,如《扫窗会》【四朝元】中的“飘渺”唱句。(见谱例3)

谱例3 【四朝元】“飘渺”唱腔;传唱:杨其国等,记谱:谢永一、罗顺荣⑦同注⑤,第177页。译谱时有修订。

可以发现,唱字“飘”,回韵头i一共有四次之多。反复回到韵头做润腔,形态表现是重叠、复沓的旋律,情感上体现的是一步三回头、彷徨无措的状态。这就形成了潮剧声腔的独特表达方式。有趣的是,这种润腔形态不仅存在于潮剧唱腔中,也存见于潮州二四谱以及潮化工尺谱的唱谱法中:“潮州民间艺人强调要‘一音三韵’⑧一音三韵,是潮州筝乐中存在的现象,“所谓‘一音三韵’是指同一个‘音’可以分出三个有‘音位’意义的‘韵’来。它们是借助于左手用不同的力度对弦作按压动作获得的,也就是在按压弦(改变弦的张力)以改变其音高的瞬息过程中,演奏者用耳朵和手感(都属于‘经验’的范畴)捕捉到令其达到听觉上的某种满足感的音高点(韵)之后迅即复位到原点的‘动态’过程。”载沈洽:《描写音乐形态学引论》,上海:上海音乐出版社,2015年,第88页。而笔者进一步认为,一音三韵现象在潮州声乐、器乐品种中广泛存在,在声乐中表现为反复回到韵头甚至声母的迂回式润腔形态,其源起是鼻音韵尾-ŋ产生的唱字重尾现象与高音域之间的冲突。,如唱‘二’,要唱成‘日-依-二’;唱‘四’,要唱成‘思-依-四’;唱‘工’,要唱成gong-oong’;唱‘六’,要唱成‘liu-i-iu’等,每个音都有音头,音腹,音尾。”⑨陈天国、苏妙筝:《潮州音乐》,广州:广东人民出版社,2004年,第42页。可见这种润腔办法很早就存在于潮州音乐中了,并且,几乎在每一个谱字中都有运用,而不单是鼻音韵尾字。这段文字使用的语音记音符号是拼音近似法(杨荫浏先生在《语言与音乐》一书中,使用的也是这种办法)和读若法,不够直观,因此,笔者用国际音标给这段文字做注解,以便理解潮剧音乐中普遍存在的润腔形态:

“二”字的潮音拼法是[zɿ],韵母结构是单元音ɿ,唱谱中回一次声母,唱作zɿ-ɿ-zɿ;(“二”的拼读用了读若法,因“日”与“二”在潮汕方言中同音,都读作[zɿ])

“工”字的潮音拼法是[koŋ],韵母结构是元音o+辅音ŋ,唱谱中回一次韵头,唱作koŋ-o-oŋ;

“四”字的潮音拼法是[sɿ],韵母中只有一个元音ɿ,唱谱中回一次声母,唱作sɿ-ɿ-sɿ;

“六”字的潮音拼法是[liu],韵母结构为复合元音i+u结构,回一次韵头i,唱谱中要唱成“liu-i-iu”。

以上是笔者根据《潮州音乐》中介绍的唱谱法注解的,在潮剧唱腔中,当然不会让每一个唱字都采取这种润腔形态,而是有选择的、根据情感表达来使用的。笔者认为,迂回式润腔形态的发明,原本是为了解决特定声韵结构的唱字与润腔的冲突,其目的是为了在唱词音声基础上合理规划,建立起“牢固的”润腔形态。它的源起,是潮剧唱腔的定调过高(并且在传统唱法中是男女同调的),与鼻音韵尾-ŋ导致的尾部沉重的韵母结构形成的冲突,为了规避这种反差带来的唱腔风险,在协调中建立起来了迂回式的润腔办法。⑩之所以认为迂回式润腔形态是为了解决鼻音韵尾-ŋ唱字的润腔问题,是因为在潮剧中,单元音唱字既用了这种伸缩型、回到声母的办法,也用了游弋式的润腔形态;复合元音唱字既用了迂回式、回到韵头的办法,也用了一次归韵的办法;只有鼻音韵尾-ŋ结构的唱字,或者不加润腔,加润腔则必然是这种形态,也就是说,建立在鼻音韵尾唱字上的润腔形态,几乎只有这一种解决办法,而其他声韵结构唱字上的润腔形态不只有这一种解决办法,可见鼻音韵尾唱字既然是迂回式润腔形态的最大受益方,因此笔者认为,潮剧唱腔中,迂回式的润腔形态是为鼻音韵尾-ŋ唱字发明的。潮汕方言多高声调,其语言风格对潮州音乐有重要影响,潮州音乐普遍定调为F调,在潮剧唱腔中,也采取了男女同调的定调办法,唱腔整体都处在一个较高的调门中;而鼻音韵尾-ŋ是一个舌面后浊鼻音,虽然走鼻腔,但因其发音位置,它是一个比较“沉”的辅音。这就形成了唱腔与唱字的剧烈冲突:发音腔体不得不“拎着”一个沉甸甸的-ŋ韵尾“站”在高音区,既十分辛苦,也有破音的风险,这是唱腔艺术绝对要规避的。

迂回式的润腔形态用迂回的办法规避了这个风险,将鼻音韵尾-ŋ结构的唱字润腔形态分作几步:第一遍,不加润腔形态,以与说话行为接近的速度唱完声母、韵头、韵腹、鼻音韵尾-ŋ;第二遍,“走完”整个声韵结构,尤其是“走过”了鼻音韵尾-ŋ以后,再次回到韵头、韵腹—这里是元音的位置,利用元音的无阻性、开始自由润腔,在润腔行进过程中,随着唱腔的旋律行进,唱字也再次走向韵尾-ŋ(通常,为了适应韵尾-ŋ的语音属性,此阶段唱腔旋律下行);若有曲情不尽,可再次回到韵头、韵腹处,这就是第三遍、第四遍。

迂回式的润腔形态,对鼻音韵尾结构的唱字是最有益处的,它可以解决高音行腔与韵尾重的冲突。在润腔实践中,其余原本不一定要使用这种润腔形态的唱字,出于唱腔的整体和谐性考虑,也会使用。迂回式的润腔形态,相对于其他的润腔办法来说,过于复杂繁复,不但唱腔旋律数次上起下落,唱词音声也是一次甚至多次回到韵头部分,如果前后唱字采用的是相对便捷化的润腔形态,在一篇乐章之中便十分突兀不和谐。因此,在迂回式润腔中,前后字也会学习、趋向于这种润腔办法,如谱例2所示,唱字“丹”使用了迂回式的润腔形态,后字“桂”原本有别的归韵办法,却也使用了回一次韵头的润腔办法。⑪在潮汕方言近两百年的语音演变中,鼻音韵尾-ŋ结构越来越多。这与潮汕方言内部的音变有关,根据学者的推测,大约一百年前,山、臻摄字开始与曾、梗、宕摄字混同,出现了由-n/-t向-ŋ/-k的韵尾演变(林伦伦,2005);而徐宇航则认为-n/-t向-ŋ/-k的演变从19世纪就已经开始了。因此我们看到,许多除此之外,以鼻音ŋ充当韵母(零声母)的音节,在过去的一百多年间增生出韵母主元音,“从一个以韵尾充当韵母的音节演变为‘辅音声母+元音+辅音韵尾’(CVC)音节”(载林伦伦:《从〈汕头话口语语法基础教程〉看120年前的潮州方言音系》,《语言科学》,2005年,第4卷,第2期,第74–80页。徐宇航:《潮州方言一百多年来的音韵演变》,北京:商务印书馆,2018年,第172页)。打一个比方,潮汕方言中的鼻音ŋ,不仅抢夺了鼻音韵尾-n的原有地盘,更招兵买马,以吸纳元音、增设辅音声母的方式,以让出韵腹核心位置的代价,换取自身作为韵尾存在、不被其他韵尾吸收同化的牢固地位。因此,迂回式的润腔形态,虽然是一种比较古老的润腔形态,然而随着潮汕方言鼻音韵尾-ŋ的增多,其实用性越来越高,逐渐成为潮剧的极富特色的润腔形态。

唱字行进的反复,使得唱腔旋律存在着复沓的特征,唱词音声又一次甚至多次回到韵头部分,而润腔旋律也呈现出重叠复沓的状态,这也正是潮州音乐中“一音三韵”的实际含义。

四、塞音韵尾唱字对潮剧念白的影响

在昆曲唱腔中,学界公认的是入声字形成的“逢入必断”的润腔形态;在潮剧唱腔中,也有类似的现象。但是,潮剧唱腔对入声字的处理和利用办法,与昆曲声腔还是比较不同的⑫比如,停一口气以后,回到韵腹处、开始润腔。,潮剧声腔并未规模化地为塞音韵尾唱字构建润腔形态。⑬塞音韵尾上是否能够构建润腔形态,与语音自身发展有密切关系,潮剧声腔为入声字规模化地配润腔,但部分入声字(-k韵尾、喉塞音韵尾的唱字),是可以构建润腔形态的。具体的原理,可参见吴梦雅:《“入派三声”与“逢入必断”—语言音乐学棱镜下的入声字唱腔问题》,《中央音乐学院学报》,2022年,第4期,第96–109页。前面已经论述过,在潮剧的声腔中,层次比较丰富的润腔形态,主要发生在元音韵尾结构(包括单元音与复合元音)与鼻音韵尾-ŋ结构中,其中元音韵尾结构是最自由的,而鼻音韵尾-ŋ结构的唱词,则影响形成了迂回式的润腔形态,并成为潮剧特色的风格润腔。相对于鼻音韵尾结构对润腔形态的影响,塞音韵尾结构,事实上对唱的影响并不太大,反而是对念白风格的影响极大,下面据《荔镜记》中一段念唱来说明:

益春:(白)(想想)小姐⑭潮汕方言中将“小姐”读作“阿娘”。,你看那丛垂柳,东倚西斜,是何缘故?

五娘:(白)只为柳枝无力,因此随风摇曳。

益春:(白)嗄,柳枝无力,就会随风摇曳;人若是无主意,就好任人摆布!

益春:劝小姐,还须及早定主意,莫象那柳枝无力,随风摇曳。⑮潮剧《荔镜记》在当地又有《陈三五娘》《陈三与五娘》等名,本段念白文字引自谢吟改编:《潮剧 陈三与五娘》,广州:广东人民出版社,1957年,第29–30页。

“柳枝无力,随风摇曳”这一个上下句出现了三次,前两次都是以念白的形式存在的,念白中存在着一个塞音韵尾字“力”,它的国际音标拼法是[lak],收促性特别强,“力”是上句的第四个字,上句的第二个字“枝”韵部为i,不加润腔发音,其时值也是相对短的,“柳枝无力”的念白呈现出的声响状态是收束、逼仄;而与此相对的,下句“随风摇曳”,不但没有入声字,还有一个元音+元音+鼻音韵尾字的风[xuaŋ]。前面已经分析过,潮剧唱腔中,这一个字本身在方言中是没有元音长化现象的,但进入念白、唱中的时候,却会加入元音长化色彩,出现一个小拖腔;第四个字“曳”韵部为i,发音时值本来就比上句与之相对的“力”韵部长,又加入了一个自由游弋的润腔,呈现出的声响状态是伸展、开阔。上句的收束与下句的开阔形成抑—扬的对比状态,上下句每一个唱字的时值对比。(见表2)

表2 念白“柳枝无力,随风摇曳”每一唱字的时值对比

固然,潮汕方言本身已经存在明显的长短对立。而入声字的存在,又加剧了短—长的对立,在念白中巧妙运用,则形成了潮剧中独特的抑扬式、诗韵般的念白风格。念白是潮汕方言走向风格化唱腔的中间过程,与唱腔的多彩的旋律不同的是,念白的讲究在于长短不均、低昂互谐、宛若诗律的格局状态。而塞音韵尾字的时值极短的特征,在念白的长短、抑扬对比中,起到了关键性的作用。

结论

汉语声乐品种受到声调、语言节奏、声韵结构等种种因素的影响,一面是音乐自由发挥的独立要求,一面是语言提供的天然音响色彩,可以说,语言对音乐既提供了框架、辅助,也构成了制约。潮剧唱腔吸收了潮汕方言提供的旋律框架,取用、发展了它的天然音响色彩,同时感到它的制衡,于是在冲突、解决冲突中形成了特色的润腔方法与润腔形态。