王品素声乐教学经验启示

——以对才旦卓玛的教学为例

○徐天祥

现代意义上的民族声乐,是20世纪上半叶西方专业声乐(美声)传入后,与中国传统演唱逐渐融合的产物。由于中西方声乐的差异以及民间音乐、专业音乐的不同,两种声乐艺术在融汇过程中不乏坦诚的交流乃至激烈碰撞,中国现当代音乐史上持续多年的“土洋之争”、关于“唱法问题”的集中讨论等,均显示出民族声乐建设之路的复杂性与艰巨性。

在这一过程中,上海音乐学院王品素教授的教学实践颇为引人瞩目。她作为学习西方美声出身的教师,在20世纪50、60年代先后培养出才旦卓玛、何纪光等一批著名的少数民族歌唱家,探索出一条民族声乐发展的新路,从实践角度为“土洋之争”提供了耀眼的答卷。鉴于民间传统唱法与学院派或美声唱法能否结合,传统歌手能否进音乐学院学习,一直是业内比较棘手的问题。这方面成功的案例不多,因而王品素的声乐教学实践至今仍有难以替代的启发意义。中西结合内部有着无限丰富的层次,近现代、当代中国声乐走的基本上都是中西结合的道路,但为何王品素成功了?她是怎样具体实践的?

1964年2月王品素作有一篇长文《对才旦卓玛的教学》(油印,以下简称《教学》),以一万一千余字的篇幅,详细记述了1959—1963年她教才旦卓玛的全部过程,包括遇到的困难、解决的办法、经验教训、心路历程等。由于才旦卓玛是王品素教过的最成功的一位少数民族声乐学生,这一教学案例所遇到的问题与解决方案均带有普遍意义。可惜其在近半个世纪的时间里未正式发表,没有产生应有的学术影响。笔者将主要以此文为视角,同时结合王品素的其他论述与相关研究,综合探究王品素的声乐教学经验,并讨论其对于今人的启示。

一、教学的历程

1958年秋,文化部与中央民委委托上海音乐学院开设民族班。同年年底、1959年初才旦卓玛与其他两位藏族学员一起,进入上海音乐学院学习声乐,统一由声乐系党支部书记王品素指导。其当时面临的情况有三点:

一是上海音乐学院声乐系此前有过少数民族学生的教学探索,但结果并不理想。曾有嗓音条件很好的少数民族学生进校学习美声唱法,毕业后并不被家乡人民认可,只好又改回原来唱法的情况。而教师们普遍不熟悉传统声乐,有的也不敢动学生的声音。无论“动”与“不动”,难度都很大。

二是师生间语言不通,音乐文化也存在差异。据王品素回忆:学生一唱,教师“连唱的是哪个音也搞不清楚”①《人民音乐》特约记者:《坚定地走在民族声乐教学大路上—访王品素同志》,《人民音乐》,1978年,第2期,第23页。。而据才旦卓玛回忆:她当时尚不会汉语,其觉得难度太大,当时甚至一度萌生过退学的念头。②才旦卓玛:《雪域高原飞出的百灵鸟》,《档案天地》,2009年,第10期,第8页。

三是才旦卓玛的声音条件很好。“她一开口,所有人都惊呆了,响得来,就像自带了话筒和音响”,“声音宽广嘹亮,就像雅鲁藏布江一样清澈,又像雪域高原一样高亢”。③屈晓丹:《我的妈妈王品素》,未刊稿。据其本人所述:“我嗓子好,乐感好,就是明显缺乏声音基本功训练,唱出歌来,嗓门不小,但不流畅,更谈不上优美。掌握科学发声法,是我的当务之急。”④《才旦卓玛简述》,载胡向泽、成平:《才旦卓玛》,拉萨:西藏人民出版社,1995年,第227页。而王品素当时的感受是:“学习声乐的条件不错,音质音色都很好,听觉也不错,节奏感也较好,模仿能力强,口腔肌肉灵活,音域比较宽。缺点是歌唱时上腭部过分紧张,气憋,唱时有脸红脖子粗的现象,喉音重,下巴紧,声音比较紧,因此持久力差,有时常会因用力过分而引起咳嗽,唱得稍多一些会觉得喉咙发烧。”⑤王品素:《对才旦卓玛的教学》,油印本,1964年。本文中凡未单独标注出处的引文,均引自该文。

在这种困境下,王品素以“摸着石头过河”的探索精神,将整个教学分为三个阶段展开:

1959年至1960年暑假为第一阶段,这是才旦卓玛接触专业声乐、原生态演唱与专业声乐(美声)交融的开端,难度最大,也最关键。王品素这一时期的教学核心是让学生学会放松和使用气息。此时主要的困扰是语言不通,师生们想了很多解决办法。尤其关键的是,王品素主动向藏族同学学习藏语民歌、藏语拼音,听藏戏唱片,了解少数民族语言的规律。其教学的作品与练声曲主要采自藏族传统音乐,这就有一个很好的过渡,实现了二者渐进式的结合,而不至于一开始就完全改用学院派的作品和练声曲,让山区来的学生无所适从,甚至从心理和方法上彻底抛弃原有文化与歌唱风格的优点。

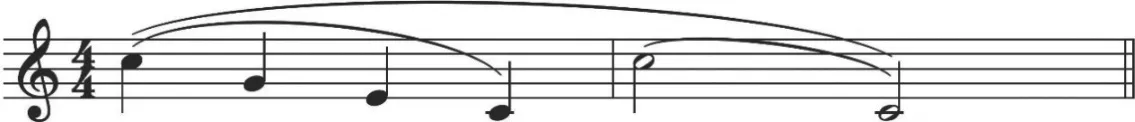

练声对于初学者来说颇为关键,王品素让才旦卓玛演唱藏语民歌《章都涅窘》《牧歌》的短小片段,以及辅助性的音阶、音程作训练。她首先从学生唱的歌里找到发得最好的和最差的母音,例如《牧歌》的发音中有大量的“A”,学生唱得很好,就让其通过演唱“A”体验颈部、上胸腔的放松,通过吹气体会气息的支持,懂得运用气息而非喉部肌肉演唱。继而由“A”带“i”,再慢练二度、三度、五度音阶等。在练声中,王品素让才旦卓玛在演唱藏歌《章都涅窘》(见谱例1)时体会说话的感觉,把字唱轻;将《牧歌》演唱得清楚灵活,延长音放松流畅;将练声音阶搭配上藏语,便于学生用熟悉的语言演唱时体会字间的连贯、吐字的靠前;借鉴西方Staccato的断音唱法,纠正喉部用力过多的问题;增加快速五度八度音阶训练音域等。通过练声解决气息不畅、喉部紧张的问题。

1960年暑假至1961年为第二阶段,核心是提高声音的控制力与情感表达能力。王品素此时注重培养才旦卓玛中音区控制声音的渐强渐弱,锤炼声音的灵活性与连贯性。其主要依托是“i”这个母音。例如《弥渡山歌》的第一个衬字“咿”,《三祝红军》中的“心”“你”均带“i”的拖腔。通过这些案例的练习,才旦卓玛较好地掌握了较高位置的“i”。在此后的演唱中“A”“i”交换练习,若“A”有问题则反过来先唱“i”,用“i”带“A”,并增加了藏歌《丰收》的第一个乐句作练声,以及琶音、音阶、跳音等难度较大的练习。才旦卓玛此时期涉猎作品的风格类型逐渐增多,包括藏族民歌、藏族民歌为素材的创作歌曲、汉族民歌、民族歌剧、罗马尼亚民歌、波兰民歌等。一般是才旦卓玛先自己练唱好,王品素再一句句地纠正,进行艺术化的处理。

谱例1

1962年至1963年为第三阶段,这是才旦卓玛要毕业的一年。如果说第一阶段的主导思想是谨慎的话,在师生“摸着石头过河”的探索已经逐渐成熟的第三阶段,其要义恰恰相反,是在一定程度上放开和大胆。王品素此时的教学一度出现过分小心的情况(为了保护才旦卓玛的音乐风格),导致高声区的发展偏于保守。在备战“上海之春”演出时,王品素试着让才旦卓玛将《翻身不忘共产党》最后一个音翻高八度,虽用小嗓,但气息支点不变,稳住喉部以便音色与中声区相同,才旦卓玛完成得颇佳。王品素因而意识到应该更早做这方面的尝试。

作为导师,王品素认为才旦卓玛通过数年时间系统学习专业声乐,收获是“掌握多种作品风格,声音技巧提高,表现手法增多,音乐修养丰富,表现力得到了增强”⑥同注⑤。。才旦卓玛认为自己:“在歌唱的呼吸方法上和共鸣器官的运用上都打下了很好的基础,我的喉头⑦王品素、才旦卓玛等文中所说的“喉头”指喉部。稳定,不像以前上下来回颤,脖子肌肉松弛,声音流畅通顺,控制自如,能唱出圆润透亮的音色;避免了由于喉头肌肉使用不当而引起的声带疲劳、音色干炸,造成声带过早衰退以至于失声的严重后果。”⑧赵世民:《才旦卓玛谈王品素》,《音乐周报》,2003年8月8日,第6版。

二、教学的体会与反思

通过成功培养才旦卓玛,王品素对声乐教学、民间歌唱、声乐本质规律等也有了更深刻的体认:

其一是对民间“大本嗓”唱法有了新的认识。王品素没有贸然否定大嗓,她认为其由说话声音发展而来,有发声自然、明亮清楚、吐字清晰、亲切易懂等优点;但大嗓声带易紧,如果太紧张可能导致下巴用力、气息不畅、喉音重、持久性弱等问题。王品素做调整时,首先让才旦卓玛作少而深的吸气,减少喉部力量,逐渐习惯用气息歌唱。传统大嗓多为口腔共鸣,才旦卓玛在继承传统大嗓优点的基础上,增加了头、口、胸的混合共鸣,使声音更加丰满、流畅。师徒二人找到练习大嗓头腔共鸣的绝招是“i”母音,通过“i”母音可以很好地控制高音区力度的强弱。在实践中王品素发现,大嗓不必像西方美声那样追求弹性,这也是大嗓本身的特点和魅力所在。

其二是对中西方声乐(实际上是中国传统歌唱与西方美声)的演唱特点进行了比较,这是王品素实践中非常有价值的部分。20世纪五六十年代是“土洋之争”争鸣的高峰期,王品素没有泛泛地或站在哪一个立场讨论这一问题,而是通过自己对传统歌手的成功教学实践,详细总结了中西方声乐中的问题。所得认识也言之可信、行之有效。她将西方美声的发声特点分为三类共十条,逐一与中国传统唱法作了比较。

第一类,为中西方声乐总体追求相通又有细微差异的特点,包括:注重培养学生整体的歌唱习惯;强调积极、自然、有支持点的呼吸;追求靠前的、高的声音位置;要求吐字清楚。王品素认为二者的上述要求大体相同,但也存在细微差异。如它们虽都追求靠前的高声音位置,但民族唱法更加清脆明亮,相对来看美声比较靠后。西方发声为了追求共鸣和圆润常会牺牲一些字音,而中国传统唱法追求字正字真。

第二类,为西方声乐的长处,这是民族唱法要大力吸收借鉴的,包括:胸腔、口腔、头腔混合共鸣的应用;严格的声区训练(为统一声区发展音域);不同声部各自不同的训练方法。这三者追求的是最大限度地拓展歌唱音域、扩大歌者的音量、完善声部建设,而这些恰恰在民族唱法中比较少见。王品素建议应向西方美声借鉴这些内容。

第三类,为西方美声与民族唱法差异较大的部分,借鉴时需慎重,包括:在稳固的中声区基础上向上向下发展音域;为获得稳定的喉形而要求喉部、下巴、唇、颈、面部等歌唱肌肉群放松;要求声音的均匀、连贯、圆润,有力度、有弹性、有灵活性。其中稳定喉部,放松下巴、肌肉等手法可以借鉴,但中国作品的曲调、行腔等与西方作品不同,具体要求也有很大差别。民族歌曲中的润腔用美声唱法就演唱不出来,西方花腔女高音的作品民族唱法也不适宜演唱。王品素建议“必须牢牢地站在我们自己民族的立场上”,“不适当地借鉴和不借鉴是不对的”⑨同注⑤。。

王品素对中西方声乐的深刻认知,主要确立于此时期。此后她基本坚持了这一认识。20世纪70年代末她指出:“在培养学生歌唱的整体感、呼吸的支持、字正腔圆、声情并茂等方面,中外说法不同,而实际要求却是一致的。但在声音的高位置、混合共鸣的运用、声区的划分和统一、喉头位置的相对稳定等方面,西洋唱法有它归纳得比较清楚和明确的一面,其原则可资借鉴。”⑩同注①,第25页。80年代她强调中西方唱法:“基本规律我认为是相通的,把两者完全对立起来,是不利于民族声乐事业的发展的。”⑪王品素:《风格、借鉴及其他—民族声乐教学札记》,载管林编著:《声乐艺术的民族风格(论文集)》,北京:文化艺术出版社,1984年,第68页。90年代她总结道:“民族声乐学生中最常见的发声毛病便是捏了嗓子唱,嗓音中有较重的喉音成分,有的还伴随着舌根、下巴肌肉和颈部肌肉的紧张。而对女声来说,真假声脱节,上下不统一,不能很好地过渡、衔接和融成一体也非常常见。”“在解除捏、紧的毛病方面,西洋唱法中有许多值得我们借鉴和取法的东西。例如打哈欠、半打哈欠、降低喉头位置、在气息的有机支持下轻柔地唱出一个声音等,都是可以大胆地拿来,为我所用的。”⑫王品素:《顺气顺字顺嗓子》,《音乐艺术》,1992年,第6期,第63页。

三、王品素声乐教学的经验启示

王品素及其弟子们的成功不是偶然的,应当看到:这里面有教师对事业的努力付出,有学生的天赋,有作品的加彩,有时代的机缘等。但其中最重要的,无疑是王品素教学的经验方法。她特别善于将民族地域风格、学生个人才华与专业声乐(西方美声)的演唱方法相结合,既保持了学生的民族风格特点,又开发了他们的歌唱能力。其对今人的经验启示也是多方面的,笔者将之总结为六点:

(一)强调“不变”,在充分保留原有演唱特色的基础上再考虑调整,这是传统歌手进入高校学习应当秉承的重要原则

传统歌手学习专业声乐,本质上是原生态演唱与专业声乐两种文化的融合,扬长补短才是最终目的。如果用一种长处代替了另一种长处,世界上多了位学院派歌手,少了位传统歌手,传统歌手也就丧失了学习专业声乐的特殊意义。然而困难在于:一般教师对于传统演唱较为陌生,常用自己熟悉的方法教学;而传统歌手改学新的演唱方法后,很容易丢掉自己的风格特色,历史上有过不少这方面的经验教训。

这两种声乐文化的融合,不能简单地用“西体中用”(演唱方法采用西方唱法,艺术处理采用民间传统韵味)来解决。若如此,专业歌者多聆听模仿传统歌手的方言润腔,京剧演员彻底改用专业声乐的发声方法不就可以了?实际上,传统演唱包含有两方面:一是发声方法,二是风格处理。不能彻底否定传统演唱的发声方法而只保留方言润腔。尽管有些传统发声方法存在不足,但有些则颇具优势与长处。而难点恰恰在于,如何厘清哪些发声法需要保留,哪些发声法需要改变或拓展以及二者如何结合。

幸运的是,1958年文化部为上海音乐学院民族班制定的指导思想就是:在保持民族风格的基础上,再提高发展他们的演唱能力。王品素很好地践行了这一点。她在教传统歌手出身的学生时秉承了“为了保持发扬民族风格,有些用嗓的特点是不能随意改动”的理念。其教学强调最多的是“不变”,即充分保留学生的原有歌唱特点,在保持原有风格的基础上再考虑提高,“以免我乱出主意,改变了她们的风格”⑬同注⑤。。南方的高腔唱法,藏族民歌中的“缜固”喉部装饰音,蒙古族民歌中的“诺古拉”唱法、高音区突然出现的假声,维吾尔族民歌中的前后摆动,都在王品素的教学中得到了完整保留。⑭同注⑪,第63页。才旦卓玛演唱中需要的喉音、鼻音都未太改变,王品素只是“让她用得好听些、省力一些”,“对她原来的风格不但无损,相反使声音更加流动圆润、宽广,使草原气息更浓厚,丰富了她的演唱风格”。⑮同注⑤。

当然完全不动也是不可能的,否则也没有必要进专业音乐学院学习。但鉴于在专业教学中传统演唱的优点很容易被泯灭,因而首先主观上得树立“不动”的理念,才能在接下来客观上“动”的过程中做到尽量合理,而不能一开始就着眼于轻率改变。王品素在教何纪光时,就没有动他原有湖南高腔的特色换声技术,而是加强呼吸、气息的支持,增加共鸣,使何纪光的声音更加流畅饱满、富有张力。20世纪五六十年代上海音乐学院民族班的整体声乐教学,“基本上遵循他们本民族的唱法来训练……训练时都是在他们自己唱法的基础上改正他们发声的坏习惯……使他们的音域得到发展,歌唱能力有所增强”,“不另起炉灶,不强求一致,特别对少数民族同学更须坚持这一点,这就是我们在发声训练方面的原则”。⑯王品素:《我们走过的路—在一次民族声乐研讨会上的发言(二)》,《歌曲》,1996年,第2期,第56、57页。

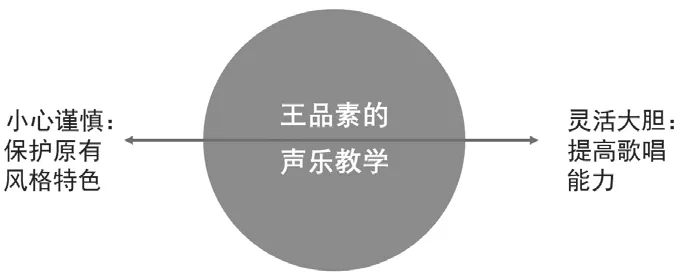

(二)探索的过程既小心谨慎又灵活大胆

美声出身的教师成功培养原生态学生,是一项前无古人的事业,也是一个不断探索甚至不断试错的过程。王品素将自己的教学心得归纳为两个环节:

图1 王品素教学的两个环节

一是“小心谨慎地保护学生原有的风格和特色”⑰同注⑪,第63页。。通读完《教学》,笔者印象最深刻的是,王品素常对自己的教学进行深刻反思与警醒:“这件事给了我很深的教训,在教学中切记不能主观”;“这时发现我的要求不对头,于是我很快地改变了我的教法”;“纠正她的发声方面的工作也还是比较谨慎小心地来进行的”;“我过去是学习西洋唱法的……在教才旦卓玛的过程中也不断发生过不适当地要求她的声音弹性,过分注意她声音的位置,要她不适当地打开喉咙等等。这些事情发生以后,使我认识到我必须及时吸取教训,时时警惕自己头脑中还存在洋框框,不要用自己的一套去硬要求她”。这里几乎都是对自我教学的反省、警示与批判,很难想象它竟然出自一个分享教学成功经验的名师之口。这里没有故意做作,而是发自内心的肺腑之言,其源于对教学的追求、对科学真理的探索。究之根本,乃是理念持有者对民间、对中华优秀传统文化的敬畏之心,这一点是最难能可贵的。王品素没有以高高在上的专家或科学姿态自居,而是发自内心地尊重传统、尊重民间。因为即便真遇到演唱不那么“科学”的传统歌手,其唱法中可能也包含某些“科学”的因素。仔细厘定、尽力保护、适当拓展,就成为教育者的责任。

二是“在上述前提下稳步而又大胆地去提高学生的发声技巧,使他们的嗓音更加动听、灵活、持久,使音域得到扩展,并增强学生表达歌曲的能力”⑱同注⑪,第63;62页。。王品素的教学带有试验、反复调整的性质。例如她曾让学生过度追求声音的柔和性,上海音乐学院的葛朝祉老师即提醒声音过分柔和可能会失去力量,王品素由此作了调整,让学生在学会放松的前提下保持声音的力度。王品素对才旦卓玛的教学,既是才旦卓玛的学习过程,也是王品素对自己再教育的过程。试验中遇到的诸多问题促使她时刻调整自己的观念与方法,最终对歌唱的本质取得了深刻认识,并建立了信心:“民族歌手对本民族的语言当然都是非常熟悉的,他们会说,但怎样把它很好地唱出来,则未必能行了,需要由我这个教师来进行指导和纠正。对此,当教师的倒也用不着缩手缩脚。”⑲同注⑫。应当说,小心谨慎与灵活大胆是一对矛盾统一体,缺失哪一点都会留下遗憾甚至导致失败,其中分寸的拿捏非常重要,需要敬畏、经验、悟性、勇气等。对此,何纪光的一番总结颇有代表性:

我的实践又一次验证了王品素先生民族声乐教学思想的成功。不难设想,当初若只强调保留风格特点,而拒绝吸收借鉴外来的科学训练方法,我的声音很难突破民间唱法的自身局限,在解决歌唱的持久性,扩宽歌唱的有效音域,增强声音的表现力等方面就无法达到今天的境界。我也就将会像许多未经雕琢的民间歌手那样自生自灭。而如果完全照搬西洋唱法“打乱重来”,可以肯定我将不会是今天人们心目中的我。⑳何纪光:《民族声乐教学的宝贵财富》,载王品素:《我的音乐之缘》,内部资料,第44页。

(三)找到二者的结合点,作“有限介入”

王品素教学的成功经验,是采取“中西结合”的演唱方法(注意并非仅是西方唱法+中国风格):既不用西方美声唱法彻底替换传统歌手的原有唱法—王品素曾回忆自己“教第一个少数民族同学,采用的是简单地借用西洋唱法的办法,结果并不理想”㉑同注①,第23;25页。,也不是保持传统歌手的原有唱法一成不变,而是对之作有限介入。哪些变,哪些不变,如何结合?这要求教师“十分清楚地知道什么是他们的风格”,“十分明晰地分辨出哪些是歌者歌唱上的优点,哪些是歌者歌唱上的毛病”。㉒同注⑪,第63;62页。笔者将之归纳为五点:

1.改掉部分不良的发声习惯

王品素认为传统歌手较多见的一个问题,是歌者喉部比较用力、不够松弛,容易出现下巴紧且向前伸、舌根硬、颈部肌肉紧张等问题,导致高音唱不上去,嗓音持久力差。针对这一点,她借鉴了西方美声的部分做法,例如适当地打开喉咙,强调气息的弹性支持,调整共鸣腔改进嗓音质量等。不过其借鉴是有限度的,需要考虑与风格咬字的结合问题。“喉音较重就较难得到高音,不结合音色的要求而把喉咙开得太大就会失去风格特色,硬腭的积极作用不够,高泛音就削弱”,因而“完全可以根据实际需要,灵活运用这些原则”。㉓同注①,第23;25页。

2.增强气息的支持

王品素非常强调用气息支持歌唱,她认为“顺气是最根本的”,“气是歌唱之本,气是歌唱之帅”。在教学中,她让学生不要用嗓子喊,而是体会气息的支持,唇齿、下巴自然放松,喉咙也就打开了。例如才旦卓玛演唱日喀则藏语民歌《酒歌》时,王品素让其延长第一小节的“la”,第二小节的“naqiong”仍放慢,第三小节再回原速。在这一过程中注意放松喉部,用气息来控制声音,力度由强至渐弱(见谱例2)。这样既增加了欢乐气氛,也未影响固有风格。王品素表述自己的声乐观点时,行文比较质朴、谦虚,但论述气息支持时却非常果断:“对于这一类有碍声乐技巧发展的弊病,必须毫不犹豫地根据学生的具体情况,一步步地理顺之、解决之”;“对歌手发声上的根本性毛病,则必须予以根除”;“我别的底没有,对气的看法,对美好的歌唱必须建立在正确呼吸基础之上的认识,还是挺坚定、自信和清醒的。正是有这一点底,我才敢于把军令状接到手中并在民族声乐的大路上起步”。㉔同注⑫,第62;63页。

值得关注的是,王品素对于气息的强调和运用尽管多来自西方美声,但气息并不是美声的专利。中国传统声乐演唱同样强调气息。王品素特别引用过中国传统声乐关于“善歌者必先调其气”,“声要圆熟,腔要彻满”,“沉于底,贯于顶”等演唱经验,来阐述这一问题。在声乐教学上,她真正做到了学贯中西、融会贯通。

谱例2㉕朱凌云:《王品素声乐教学初探》,《音乐研究》,1998年,第4期,第72页。

3.有分寸地增加混合共鸣

王品素反对一味运用纯粹的真声,特别强调混合共鸣。她认为不少优秀的中国传统歌者,也都有混合共鸣。她在教才旦卓玛时,要求在保持风格特点及气息喉部配合得当的前提下,增加一些混合共鸣,并发挥硬腭的作用,这样出来的声音明亮结实、松弛流畅,还带有一些美声的音波颤动。当时有少数民族学生拒绝混声,直到“两年后才被说服。其实,我是要她不要过分地用声带挤出声音来,让声音流畅些,高音容易些,上下声音统一一些”㉖同注⑫,第62;63页。。

需要注意的是,王品素虽然强调打开喉咙,增加混合共鸣,但同时也指出,由于咬字归韵、审美追求等缘故,民族唱法的喉咙不能开得太大,其共鸣腔体也自然会少,声音色彩更明亮一些。她将混合共鸣应用在合适的范围,而非无限制地过度强调:“如果喉咙(实际上是喉咽腔)开得太大,势必会造成字音的难以吐清,失去汉语语音的韵味和亲切感,使人感到不伦不类,难以接受。再如西洋唱法中高声区的‘关闭唱法’,我们也得根据声、字兼顾的原则谨慎予以对待……一定要注意分寸。”㉗同注①,第24页。例如才旦卓玛加入混合共鸣后声音更加柔和,但其整体上还是以真声成分为多。才旦卓玛本人就认为老师王品素“为我找到了一条以真声为主,同时自如地运用‘震谷’技巧的宽路子”㉘同注④,第228页。。王品素并未将才旦卓玛的发声全部替换为混合共鸣,否则才旦卓玛声音的特色也就丢失了。

4.适当地统一声区

专业声乐讲究高、中、低音区统一,而不少传统歌手真声与假声区分较为明显,何纪光就是一个典型例子。王品素分析了何的唱法,发现其刚入学时高音使用假声演唱,但假声缺乏力度;中音区的真声又过于自然,高低音界限分明,不易衔接。她在教学中,首先帮助何纪光建立起稳定的中音区,通过适当打开喉咙,让中声区松动、圆润、饱满;以良好的中音区为基础,往下向低音区拓展,获得更低的音域;往上向假声区拓展,该声区也适当打开一些,增强气的支持和混合共鸣,“使真假声的音色靠近,使他的假声结实嘹亮些”㉙同注⑯,第56;55页。。为了重点磨炼换声区,王品素特意采用大三和弦下行与八度上行(见谱例3)的练声曲,做到不同音区的连贯统一,使之既保持原有特色,高音又结实明亮,歌唱更加持久,造就了何纪光日后的新型湖南高腔唱法。㉚王帅红:《论何纪光演唱风格的形成—兼及王品素的声乐教育思想》,《交响》,2005年,第2期,第57–61页。

谱例3

5.拓展各类作品的演唱能力与风格驾驭能力

传统歌者无论民间歌手还是职业化的戏曲曲艺艺人,对于作品的掌握都是地域性、乐种性的。而专业院校声乐则强调驾驭各种作品与演唱风格的综合能力。王品素认为:“音乐学院的民族声乐专业,不同于哪个地区或哪个剧种的科班、学馆、戏校。我们要培养的应该是具有高度文化修养和艺术修养的大学生,他们既要能演唱本民族本地区风格较强、地方色彩较浓的民歌和创作歌曲,也要能演唱其他不同风格的民歌、创作歌曲和歌剧选曲,甚至学唱一些优秀的外国民歌和歌曲。”㉛同注⑯,第56;55页。才旦卓玛在学习过程中,除了藏语或藏族风格的歌曲外,还学会了汉族民歌、各类创作作品、民族歌剧,以及俄罗斯、波兰、阿尔巴尼亚、罗马尼亚等地的歌曲。这种综合、全面发展的能力是原有歌手所不具备的,也是传统歌手在专业院校学习的一大收获。

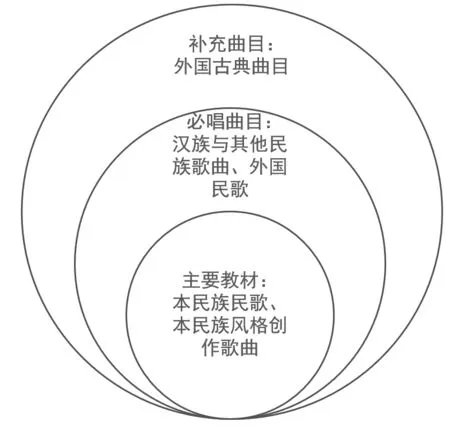

(四)应立足传统歌手的原生音乐文化根基进行教学,编纂“一对一”的本土化教材

声乐教学讲究因材施教,但很少有人做到王品素的深度。民歌手进音乐学院学习,两种声乐文化激烈碰撞,不是学生止步不前,就是学会了学院派方法而失去了自我。王品素的绝活法宝是:为每个学生量身定做练声曲和教材。她教过二十余个民族的学生,为几乎每个学生都编纂了特定的教材,其将之形容为“一把钥匙开一把锁”。教才旦卓玛就编藏族风格为主的教材;教哈萨克族学生就编哈萨克族风格为主的教材;教汉族的同学,就以当地民歌为主要内容。因为只有以传统歌手熟悉的作品为基点进行改变,才能使之不丧失原有风格,更不会存在“千人一声”的问题。这些教材中既有歌曲作品,也因地制宜地设计了适合的练声曲—民歌手出身的学生不习惯音乐学院通行的“mimi-mi,ma-ma-ma”训练,王品素使用了两种本土化的练声曲作为过渡:

一是选用藏族传统歌曲的乐句片段作为练声曲。其歌词为藏语、旋律为传统曲调,属于才旦卓玛的音乐母语,乐句高低变化也适合练声开嗓。才旦卓玛熟门熟路,练习后进步很快。

二是将藏语字词搭配上常用的练声音阶或五度、八度音程。据常留柱回忆,当时王品素用藏语“月亮升起来了”和“太阳出来了”(“达娃夏拉琼”“尼玛夏琼”),编写了各种类型的练声曲(如谱例4)。对于初学者来说,“a”与“i”的母音最重要,而“达娃夏拉琼”“尼玛夏琼”中包含有大量的母音,且有延展变化,适合引导气息和嗓音进入正确状态。㉜张梓函:《王品素民族声乐教学艺术探析(下)》,《歌唱艺术》,2017年,第7期,第28页。

谱例4

通过上述练习,学生后期可自然过渡到学院派“mi-mi-mi,ma-ma-ma”的练声上去。这其中遇到的最大困难,就是语言不通。声乐是语言的艺术,如果语言关不过,又何谈教学?解决语言问题,不仅需要少数民族学生学习汉语,为了在教学中保持学生的原有风格,实现在原有风格基础上进步的目的,教师也需要掌握少数民族的语言与音乐。毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中“只有做群众的学生,才能做群众的先生”的论断,给了王品素很多启发。她真的先当学生,向藏族学员学习藏语、藏族民歌和藏戏,在家里听藏戏的留声机唱片,从中选择可以做教材的作品记谱,编为练声曲。每次上课,王品素先让才旦卓玛纠正自己的藏语发音,等到自己能掌握一首藏语歌曲的发音和用嗓特点后,再想办法从专业教学角度出发,让才旦卓玛演唱得更轻松、更好听。㉝肖鸣锵:《王品素教授和她的学生》,《瞭望周刊》,1987年,第11期,第43页。

传统歌手不同于一般的学生,教师不能一上来就单向地向学生“输出”。教师只有真正了解学生与其所代表的原生音乐文化特点,才能保持学生的原有音乐风格,并对之作有限介入,调整发声,引导其完善音乐情感处理,实现两种声乐文化的融合。王品素以本民族民歌、本民族风格的创作歌曲为主要教材,以汉族与其他民族的歌曲、外国民歌为必唱曲目,必要时也有外国古典曲目。不同层次的作品循序渐进,实现不同声乐文化间的嫁接与歌者歌唱能力的拓展。她的成功不是偶然的,很少有声乐教师为教好一个学生肯付出这般努力,下这么大功夫。笔者不禁想起前人说的一句话:“最大的捷径,就是不走捷径。”王品素付出了如此巨大的努力,方有后来的收获。

图2 王品素编纂教材的层级

(五)分层看待中国传统演唱,不同层面的传统演唱与西方美声结合的处理方式不同

王品素的教学,本质上是西方美声唱法与中国传统演唱结合的产物。她是学习美声出身,其老师为国际知名男低音歌唱家、曾任美国伊斯曼音乐学院声乐系主任的斯义桂,其美声基础不可谓不正宗。才旦卓玛刚入学时,王品素就打算一方面教授美声发声方法,另一方面尽力保住学生的风格特色。中国传统演唱总体上以头腔共鸣多见,强调吐字归韵、字正腔圆等,即所谓“圆、甜、脆、水、美”,声音相对明亮、靠前,但其内部实际上分为很多类型,不同类型的专业水平及与美声的结合方式也是有差异的。

首先,王品素把传统歌手的演唱分为风格部分与非风格部分两类。对于风格部分,她主张保留,只是强调用气息和喉部放松的状态演唱。她常说:“如果一个民族歌手经过几年培训之后,反而削弱或者丧失了原来鲜明、浓郁的民族风格,即使发声技巧得到了较大的提高,我们说在教学上至少也是失败了一半……这些千姿百态的演唱风格,我们应该尊重它、保护它、发展它,而绝不能采取简单粗暴的态度,贬低它或是否定它。”㉞同注⑪,第61、62页。

对于非风格部分,则可以根据美声的发声要求做出相应改变。例如,王品素对《章都涅窘》(见谱例1)的处理,就是一个慎重地鉴别风格与非风格的实例。当时才旦卓玛演唱“偶”(eü)字时,王品素感觉喉音太重、声音较闷,吃不准它到底是藏族的风格特点还是歌者发声技术上的毛病。后来王品素反复跟才旦卓玛学念这个词,发现其说话时读音靠前,并非歌唱风格,而是发声上的问题。于是做出调整,先让学生注意语言的清晰,用富于弹性的轻声唱,再增加力度,逐渐解决了这一问题。

如同上文所述,王品素这里所说的风格部分不能仅仅理解为音乐处理或润腔方言,其也包含了部分传统歌唱的发声方法在内。她明确表示:“不应当认为我们的民族的唱法、发声法都是不科学的。我们看到有不少老艺人、民歌手从小登台,唱了一辈子,在花甲之年还能较自如地控制自己的声音,随心所欲地歌唱,这能说它是不科学的吗?当然,有的剧种、有的行当或有的演员的唱法不够理想,甚至不科学。但绝不能因此而得出结论说我们民族的唱法都是不科学的。”㉟王品素:《我们走过的路—在一次民族声乐研讨会上的发言(三)》,《歌曲》,1996年,第3期,第62页。王品素所教的不少学生发声上吸收了美声的特点,但也部分保留了原有特色。我们聆听才旦卓玛、何纪光等人的演唱,就能够感知到这一点。

其二,王品素在对非风格部分作改变时,认为传统歌者中女声、男声特点不同,吸收美声唱法尤其是混合共鸣的程度应有不同。一般而言,女声适当使用混合共鸣,使得高低音区统一均匀;男声则要更“多借鉴一些西欧的训练方法,在不失风格的前提下,喉头可适当放低一些,不局限于某种风格”㊱同注⑯,第55;57页。。她指出中国传统地方戏与民歌的男性歌者发声法相对薄弱,有的声音单薄虚弱、音域不宽、高音不易上去或缺乏力度。而西洋的男声混合共鸣充分,优势较为明显。因此“在训练唱民族的男声时,向西洋发声法借鉴的幅度可以大一些”㊲同注⑪,第65;63页。。

其三,男声中男中音的训练,更需要借鉴美声的方法。传统演唱与民族声乐一般偏重高音,中音尤其是男中音比较匮乏,声部建制不够全面。王品素以常留柱培养的藏族学生旦增为例,总结过男中音“需要更多地借鉴”。旦增此前没有声乐基础,经过三年训练,能演唱好藏族歌曲与其他歌曲,声音很好。㊳同注⑯,第55;57页。

同样需要注意的是,传统歌唱不能等同于原生态民歌,其可分为民间歌唱(原生态民歌)与专业化、职业化的演唱(戏曲曲艺)两大类。前者多为业余出身,而后者的专业化程度较高,讲究气息、共鸣、吐字、发声等,古代经典曲学文献就有大量这方面的记载。梅兰芳、程砚秋、郭兰英、马金凤等人的演唱,现在看起来也是比较“科学”的。其发声理论总结方面尽管没有像西方那样系统,但我们都能感觉到其肯定存在体系(当然也不是完美无缺的),否则每年为何会源源不断地涌现戏曲演唱的翘楚才俊?当我们谈到传统演唱,尤其是试图用学院派方法对其作“改造”时,应明确为传统演唱中的哪一类。

王品素系统了解过戏曲的发声方法,她曾分析研究京剧各行当的发声特点,并到北京、天津、武汉等地,请教京剧名家杜近芳、李世济,汉剧名家陈伯华,粤剧名家红线女等,她对于戏曲的演唱方法整体还是较为尊重认可的。她在培养才旦卓玛时特意说:“为了达到这样的目的,适当借鉴一些戏曲或西洋的发声办法,我的实践证明是完全可行的。”㊴同注⑪,第65;63页。

(六)民族声乐本身应是多元的

当下一般所说的专业“民族声乐”是逐渐生成的事物,其本质上是西方美声唱法与中国传统声乐文化融合的产物,并在融合中形成了自身特色,不断发展壮大,伴随着新中国的发展成为国家形象的代表。

图3 多元化的声乐

实际上这种融合是一个巨大的张力场结构,位于两个极点的是传统声乐与西方美声,中间的广阔地带有着融合的各种可能。无论才旦卓玛、何纪光等民间出身,后来学习专业声乐的做法,目前高校民族声乐中比较主流的演唱,抑或美声中国化的做法,都能在其中找到自己的位置。王品素的很多学生虽来自民间,但接受专业学习后发声特点已在保持原有特色的基础上与民间有所不同(如何纪光的高腔与民间的高腔),与一般专业声乐也不完全相同,这就形成了独有的价值与特色。他们与当前主流的民族声乐演唱相比,更彰显出一种强烈的个性风格、地域性传统,以及少数民族音乐的特点。这昭示着由于祖国丰厚传统音乐的滋养,专业民族声乐实际上也是多元的。艺术贵在百花齐放,我们既需要系统、成熟的专业演唱,也需要内蒙古长调、苗族飞歌的天籁之音,既需要较多借鉴美声技法的中国声乐艺术,也需要才旦卓玛、何纪光等传统声乐为主、美声为辅的类型。从这个意义上讲,只要是美的,带给人们享受,有特定接受人群的声乐,都是有价值、值得尊重的声乐。张力场中的各种声乐类型都应当肯定,都具有不可替代的价值。

王品素的声乐教学历程也并非一帆风顺。其间出现过挫折,也有这样那样因素的限制,但她和学生们一起默默探索,最终克服种种困难,走出了一条新路,被邓颖超同志誉为“声乐民族化的好园丁”,也为后人树立了光辉的榜样。我们今天重温王品素的教学,就是从先贤的贡献中总结经验,获得启示,探索更多未知的领域,为民族声乐教学做出更大的贡献!