身响①

——音乐表演民族志的感官书写

○李亚

随着知觉转向的哲学进程,通过情境实践产生的“具身”(embodiment)②目前学界对“embodiment”这个术语的翻译比较灵活,可译为体认、涉身性、缘身性、肉身化、具身体现等。萧梅在《仪式音声研究的理论与实践》中,采纳“缘身性”的译法,并用“缘身而现”,来强调那种身体体验在境域中重重缘发、相互指引的过程。将“缘身性”引入音乐研究,打破了传统音乐学以“文本”为中心的理论范式,在有关音乐本体的讨论中注入人文关怀。本文沿用认知科学领域的普遍译法,强调音乐文化的认知必然以一个在环境中的具体的身体结构和身体活动为基础。和经验知识(experiential knowledge)成为人文社科和艺术学科讨论的焦点。一方面,围绕“体认”与感官的学术实践在教育学与医学、认知科学、设计学、人类学、社会学、文学以及一系列跨学科领域发挥着作用;另一方面,从事表演实践及研究的艺术学者,在舞蹈、音乐、影像、跨媒介艺术和即兴创作方面运用“知觉—具身”理论,探讨经由身体所呈现的感知及主体间性,将身体体验与社会文化认知联系起来,汇聚成一个可供广泛使用的分析框架。来自不同学科的民族志作者也越来越多地关注和阐述其研究过程中的感官性,这反映了人们对感官—知觉研究日益渐长的兴趣。

近年来,音乐民族志在表演、动觉、心理、社会与文化阐释等方面有了根本发展,舞动的身体和感官记忆成为音乐民族志尤为关注的材料。音乐人类学与表演理论相结合的研究,将民族志知识定位在身体层面的互动中,对演奏、演唱时的身势运动、感知和审美分析成为音乐民族志书写的重要组成部分。萧梅“从感觉开始”到“回到声音并一再敞开”(音响现象还原)的讨论,开辟一片非常值得深入和探索的领域。“感觉的变化或可为一切判断的基础,它作为一种特殊的文化形式,写在了‘感知的传记(biography)和历史的层层分布之处,’并由此而展开另一条音乐历史的叙事。”③萧梅:《从感觉开始—再谈体验的音乐民族志》,《音乐艺术》,2010年,第1期,第83页。那么,如何把握这些浮于真空的感受呢?她以身(body)作为“乐”之蕴体,讨论中国传统音乐重要的立美与审美原则。④萧梅:《“樂”蕴于身—中国传统音乐的实践观》,《人民音乐》,2008年,第5期,第62页。本文则从声音主体之三个面向,即身体的动觉、感知与流动,讨论表演民族志感官书写的理论基础与研究进路,以再度回应音乐人类学研究的“本体论转向”(ontological turn)。⑤萧梅、李亚:《音乐表演民族志的理论与实践》,《中国音乐》,2019年,第3期,第5–14、34、193页。强调音乐民族志文本的感官性,是对西方音乐学将音响“客体化”及“对象化”之传统的深刻反思,这些不同主题的音乐民族志个案,尤为依赖研究者的自我体验及其在田野过程中的反身性。对音乐表演民族志之感官性的讨论,将有助于我们进一步拓展音乐/文化研究的学术空间。

一、舞动的身体:从客体到主体

当我们探讨跨文化音乐研究的感官经验时,“存在于世”的“身体”是一个基本出发点。20世纪,西方人文社科历经了两次与身心议题相关的理论转向。从海德格尔“在世存在”的思想及舍勒的情感论,到萨特的《存在与虚无》(1943年)与梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的《知觉现象学》(1945年),现象哲学已经认识到,整个外部存在只有通过身体才为我们所通达,它具有人的属性,从而也是心灵和身体的混合。⑥〔法〕梅洛-庞蒂:《1948年谈话录》,郑天喆译,北京:商务印书馆,2020年,第14–15页。1980年开始的“感官转向”(the sensorial turn)和2000年以后的“身体感转向”(the body turn),则进一步把身体的“感知”作为焦点,强调感觉是构成社会意义的基础,亦是历史过程的产物。⑦余舜德编:《身体感的转向》,台湾:“国立”台湾大学出版中心,2015年,第12页。事实上,中国思想史本就有“身心互渗”的传统。在钱穆看来,西方灵魂与肉体的分离,引申出感官经验与理性思辨之对立,这种二元的人生观,使西方人的人生观始终不脱个人主义,常在肉体感官低下部分之要求与满足下求解放,而追向灵魂理性高尚部分之体会与发展。而东方人早已舍弃灵魂观念而另寻永生与不朽,儒家哲学认为人的生命应该反映在别人的心里而始有其价值,因而以心同心,重在人心之永生于不朽。心依随肉体而发展成长,亦依随肉体而毁灭消失,因此,东方不存在身心对立,孔子之所谓人,便已兼包理性与情感,经验与思辨,即现象中见本体,物质上寓意精神。⑧钱穆:《灵魂与心》(钱穆先生全集新校本),北京:九州出版社,2011年,第1–23页。也就是说,在中国古人那里,身体并不是一个仆役、工具、媒介和手段,而是具体的、开放的、能推的身体,是作为身、心、灵、神统一的身体。⑨杜维明指出“体知”从根本上来说在于身体的“明明德”,不仅包括“知道是什么”,也是“知道如何做”之知,是体之于身、以身体之知。因此身体之“体之”本身就包含着作为动词的知,对体知内涵的揭示必然指向古人的身体观。张兵:《中国哲学研究的身体维度—北京大学高研院暑期学术工作坊综述》,《世界哲学》,2010年,第6期,第132页。显然,上述从客体转向主体的“身体观”为我们思考音乐之存在方式奠定了哲理基础。

不可否认,音乐表演是一种极其重要的关乎身心的认知方式,音乐实践既反映感知和经验的秩序,亦为人们产生社会性和历史感的重要手段。因此,音乐民族志作者必须经由具身实践,才能有效捕捉到生活在“别处”的经验纹理,从而获得对特定感觉习惯及审美的文化理解,以身体经验为中心至少从一开始就应该是音乐人类学(民族音乐学)必有的特点。然而,在比较音乐学(“扶手椅”学者)时代,我们对舞动着的身体几乎“视而不见”,将音响标本进行系统化的收集与结构化的分析,以此勾勒全球音乐图景和演变史才是学科的首要目标。当然,早期的民族志文献,有着不少关于演奏音乐时身体技巧的描述和讨论,比如柯比(Kirby)描述霍屯督人(the Hottentot)的弓琴演奏:

演奏者调好了弦……坐在地上,用手握住乐弓。她把系弦的下端放在一个皮袋……或一个柳木盘上,这能起到共鸣的作用……放在她右边。右脚把乐弓的这一端固定在适当的位置,而上端靠着左肩。她把击弦槌握在右手的一指和拇指之间,以清晰的断奏击打琴弦,其动作与小鼓的演奏有些相似,发出的声音具有回响。以左手食指的第二指骨轻触弦的中点,同时击打琴弦,就发出了比基因高八度的第一泛音。⑩Percival R.Kirby.The musical instruments of the native races of south Africa.Johannesburg: Witwatersrand university pressn 1953.转引自〔美〕艾伦·帕·梅里亚姆:《音乐人类学》,穆谦译,陈铭道校,北京:人民音乐出版社,2010年,第107页。

比如刘咸对海南黎人口琴的研究:

口琴弹奏方法……以左手之拇指与示(食)指紧持琴之尖端部,纳于口中,略以唇衔之,再以右手之拇指弹琴之头部,则活舌受振动而发声,甚为融合,然一离口腔,则声音全异……一吸一呼,或将颊部一涨一缩,于是种种不同之音,可随意发出。⑪刘咸:《海南黎人口琴之研究》,载王献军、张继环、张秀坤、王瑞选编:《黎族现代历史资料选编》(第一辑),海口:海南出版社,2016年,第290页。

上述文本中通过精确描述技巧所展现的“身体”,还只是作为被观看、被凝视的客体存在。人们演奏/演唱音乐时的身体姿态仅作为某一类身体技术,被民族志学者客观地加以描述,这样的“身体”说到底是对象化的,与之相关联的心灵、情感被封闭起来,更不用说身体与环境、审美、社会地位和角色差异等等之间的关系。莫斯论技术、技艺与文明时,谈到个人作为一种总体性的人,在生物的、心理的和社会的维度中活动。每个社会都有一套关于身体技术的理论,对其的喜好、评断及感受皆源自文化观念。个人行为的多样性不仅仅是由他自己,也是由他的教育、他所属的社会以及他的社会地位造成。⑫〔法〕马塞尔·莫斯、爱弥儿·涂尔干、亨利·于贝尔原著,纳丹·施郎格编选:《论技术、技艺与文明》,蒙养山人译,罗杨审校,北京:世界图书出版公司,2010年,第78–79页。因此,对音乐身体技术的考量亦是我们理解特定社会行之有效且非常重要的方面。

那么,如何挖掘身体实践及姿态行为的心理与精神内涵,用一种更为直观的方式捕捉演奏/演唱时身体运动的轨迹?英国学者约翰·布莱金(John Blacking)是这个方面的先行者。他不仅关注到身体行为(指法模式)与声响形态、乐器样态之间的互动关系,还提出身体运动反映了音乐的情感影响和社会性体验之间的关系。⑬John Blacking.Patterns of Nsenga Kalimba Music.African Music,1961,Vol.2,No.4,pp.26–43.Deep and Surface Structures in Venda Music.Yearbook of the International Folk Music Council,1971,Vol.3,pp.91–108.布莱金认为除了历时与共时观察以外,“音乐的生物学观察”应该成为音乐学的第三种观察。⑭John Blacking.Commonsense View of All Music.Cambridge: Cambridge University Press,1987,p.79.但遗憾的是,这些想法没有在学科后续的发展中得到足够重视。与布莱金亦师亦友的约翰·贝利(John Baily)在一定程度上拓展了这一研究方向。在贝利的民族志文本中,演奏者姿态、手势以及乐器的照片和绘制图占据了主要位置,通过听觉—视觉综合化的感知分析,呈现鲁特类乐器的空间布局、演奏运动模式与音乐结构之关系,以及乐器形制、演奏模式和风格变迁中包含的社会文化因素。⑮John Baily.Music and the Body.The World of Music,1995,Vol.37,No.2,pp.11–30.后续还有马汀·克雷顿通过体态分析及视觉方法研究音乐身体及体验问题的系列研究,这里不做展开。

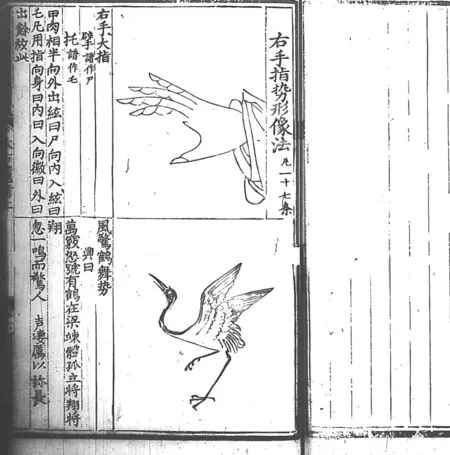

我们倒不妨从自身的文化传统出发,寻找一种更具有中国审美意义上的身体感之描写方式。笔者发现,相比西方极富于“数”感的有量记谱法,东方的传统乐谱更注重记录音乐的运动过程,体现着“身心互渗”的特质。传统琴谱文献中的古琴指法手势图(诀)就是一个非常展现文化特点的部分。这一传统大致从汉代蔡邕发端,至唐代赵耶利修订为手势谱并绘成图,⑯顾梅羹:《琴学备要》(影印手稿本),上海:上海音乐出版社,2004,第115–116页。一直延续至宋、明、清、民国。明刻本《新刊太音大全集》完整的呈现了一套有关音乐身体的知识。琴谱开篇绘有抚琴势、上弦势、古人抱琴势、今人抱琴势等(见图1),借由比喻和象征来解释每一个身势的精神,比如将上弦、调弦手法拟为“云中之凤”意象。书中三十三幅手势图由自然物图像、指法说明、手势比拟和诗文组成,以左右对称,上下分栏的版式呈现。比如右手大指“劈”“托”指法,前半叶上栏绘手形图,框上标注右手指名;下栏说明指法名称、谱字写法,及基本操作要点;后半叶上栏绘了一只鹤,框上注手势名“风惊鹤舞”;下栏附注“兴文”:“万窍怒号,有鹤在梁,竦体孤立,将翱将翔,忽一鸣而惊人,声凄厉以弥长(见图2)。”⑰〔明〕朱权辑:《新刊太音大全集(卷之一)》,善本书号:CBM2161,明刻本,北京:中国国家图书馆藏。此“兴”句强调的是,右手大拇指有如在梁之鹤,竦体孤立,其出弦之势,擘然一挥,其声势有如一鸣惊人,声音凄厉而余音弥长。“风惊鹤舞”手势绘图及源于诗经传统的“托物起兴”构建了一个意味丰富的感知系统。每一幅手势图并不仅止于透过图像的示范,让后学者能了解指法的形势或者模仿而已,更重要的是,其包含着触弦、音色、身势等感知信息,并透过“兴”的指引,让琴人感知弹琴时的内在运动之势。从指法形势与声音喻象来看,其对抚琴者的期待已由听之以“耳”,进而听之以“心”,同时也让抚琴者对大自然宇宙的体会由“目视”转向“心观”。⑱李美燕:《明清古琴谱中「指法手势图」的樂象意涵》,《艺术评论》,2013年,第24期,第1–35页。

图1 〔明〕《新刊太音大全集》上弦势、抱琴势

图2 〔明〕《新刊太音大全集》手势图

《新刊太音大全集》的琴论部分,亦有不少关于乐之“身体”的规训,如《弹琴法》篇曰:“凡操琴左右手肘腋务下不欲高又不欲杂弄轻变也……弹琴两手必须相跗如双鸾对舞两凤同翔……弹琴有大病七小病五,摇身动头此大病一也,目视别所觑视上下胆顾左右此大病二也,或面色变易如有惭色或开口怒目似骋志气此大病三也,或眼目疾速喘息气粗进退五度形神散慢此大病四也。”⑲〔明〕朱权辑:《新刊太音大全集(卷之一)》,善本书号:CBM2161,明刻本,北京:中国国家图书馆藏。这些对于体态的要求,虽然以构建声音之美为出发点,但更重要的是经由运动着的身体达至心之品性和德行的养成。对“古琴指法手势图”的再认识,将有助于从自身文化传统出发找到音乐表演民族志感官书写的思想资源,从中体味“状其形,传其势”的广阔意象空间。传统音乐操演中的体态、结构、拟态、想象和情境,共同构成了中国文化独特的“身体感”美学。

二、感知的身体:从听觉到多感官

根据日本色彩心理学者的说法,人体五大感官的机能比例,分别是视觉87%、听觉7%、触觉3%、嗅觉2%、味觉1%;而人类大脑中储存的经验讯息,80%左右来自视觉,10%左右来自听觉。⑳〔日〕野村顺一:《色彩心理学》,张雷译,海口:南海出版公司,2014年,第19页。因而,艺术学的大量研究,显示出对“视觉”的倚重,“看”往往占据着感官分析之首要位置。即便在探讨音乐现象的民族志书写中,听觉意义上的音响常常需要转化为视觉层面的“乐谱”进行展示,“视觉主义”主导着音乐学的分析和写作。西方视觉主义传统在现象学运动中既获得了充分的体现,同时也经受了各种批判性的反思。20世纪90年代兴起的人类学感官民族志,虽然在某种程度上打破了“视觉中心”的意识哲学,但却又因为过于强调某项感官于特定社会扮演的重要角色,而难以整体反映任一文化之真实生活。㉑David Howes ed.,The Varieties of Sensory Experience:A Sourcebook in the Anthropology of the Senses.Toronto:University of Toronto Press,1991,p.8.过去科学家认为大脑外皮组织神经通路只传递个别感官的讯息,五官各自独立发挥功能,近20年来的研究则挑战了这一观点,神经科学家发现跨感官互动是常态,个别感官的通路会因其他感官的讯息进行调整,他们的研究越来越关注人们如何整合各种感官输入的讯息以形成连贯的、统合的感知。㉒Shinsuke Shimojo and Ladan Shams.Sensory Modalities are not Separate Modalities: Plasticity and Interactions.Current Opinion in Neurobiology,2001,11,pp.505–509.

浏览早期的音乐民族志文本,不难发现我们不仅会忽视“听感”之于特定社群的文化重要性,亦鲜有关注身体之味觉、嗅觉、触觉在田野中的感知。诚然,音乐是听觉的艺术,声音是首要的刺激源。但仔细思考,音乐现象却深深根植于整体“感官”。当我们把音乐放回到赋予其某种情感意义的人类经验中,听感的性质都向其他感官的性质敞开。截然不同的感官性质不是简单并列,而是同一的,㉓同注⑥,第18页。且“身体”始终作为感知器官在共同发挥着作用,并且它自身又是由各个相互协调的感知器官所组成的一个完整的系统。㉔〔德〕埃德蒙德·胡塞尔著,克劳斯·黑尔德编:《生活世界的现象学》,倪梁康、张廷国译,上海:上海译文出版社,2005年,第57–58页。大卫·豪斯(David Howes)用“感官间性”(inter-sensoriality)强调社会或个人感官及感官意识之间多重面向的关系,他以感官间“有若绳结般地密切”之比喻来描述感官之间互动的可能方式,例如,同一刺激来源常被不同感官次序性(sensory sequence)的感受,如看到花前先闻到花香,因而感官间有次序性的关系。感官间还有阶序性(hierarchical)关系,西方社会可能以视觉最为重要,但于另一社会则可能是嗅觉。㉕David Howes.Introduction: Empires of The Senses.David Howes ed.,Empire of the Senses: The Sensual Culture Reader.Oxford and New York: Berg,2005,pp.9–11.因此,经由感官获知的信息及感官的主体间性,成为我们跨文化理解的基础。

近年出版的,在西方学界产生一定影响力的音乐民族志作品《更响、更快:美籍亚裔太鼓表演中的痛苦、欢乐和身体政治》,就把讨论的重点放在了产生声音的身体感,而不是声音本身上。作者黛博拉·王(Deborah Wong)认为,表演的感官经验(而不是音乐本身)是前提,具身性创造了声音、舞蹈和情感的意义。在这部民族志中,她讨论了一系列问题:音乐随着时间的推移在身体中的运动和身体之间的运动,音乐在特定身体境况中的位置和特定身体经验的生成,身体之间通过声音建立的联系等等。作品里有着充满感官细节的描述,比如日本太鼓表演的学徒以其极端的体能训练而闻名,只有经过几周甚至几个月的身体锻炼后才能开始太鼓音乐表演的训练,产生水泡和肌肉酸痛是太鼓表演经验中受到尊敬的部分。日本的表演美学始终和身体感紧密地联系在一起,其唤起了一种身体和精神同时存在的感官共频。有意思的是,在方法学层面,她不仅限于从听觉—声音的角度理解太鼓表演文化,反而从摄影的角度讨论了视觉捕捉身体经验的“时刻”(moment),以及文本与图像相互作用,并认为凝视、捕捉表演姿态的视觉记录有其独特的作用,用图像记录日本和美国太鼓音乐,是一种新的视觉民族音乐学,其将过去殖民性的“凝视”历史转换为一种专注于观察的实践。在她的描述中,亦重视视听之外的感官维度,比如有不少篇幅讨论了太鼓的物质文化,如鼓槌、表演服装、训练服等在北美与日本之间的流动,以及太鼓表演者穿戴、挥舞、敲击、爱抚、清洗、折叠和修复表演物品的实例,其认为太鼓表演实践中的人—物互动是生成意义的场所,反映着态度、身份、信仰、美学甚至社会冲突。㉖Deborah Wong.Louder and Faster: Pain,Joy,and the Body Politic in Asian American Taiko.Oakland: University of California Press,2019,pp.20–103.

中国的文化传统,早已认识到多重感官的同一性。儒家思想的“乐”,其本是“诗、歌、舞”一体,也可包含绘画、雕楼、建筑等造型美术,甚至于连仪仗、田猎、肴馔等,都可以泛盖。所谓乐(岳)者乐(洛)也。凡是使人快乐,使人的感官可得到享受的东西,都可广泛地称之为乐(岳)。㉗郭沫若:《公孙尼子与其音乐理论》,载人民音乐出版社编辑部:《〈乐记〉论辩》,北京:人民音乐出版社,1983年,第5–6页。中国古典诗词在初始时期便具备浓烈的音乐性,即便发展至徒诗不歌的阶段,仍有大量诗人在创作中谈论声调曲唱,借以抒发情怀。不少历代诗词,细腻地阐发了由听觉引发其他感官之感受,如:

高楼一何峻,迢迢峻而安。绮窗出尘冥,飞陛蹑云端。佳人抚琴瑟,纤手清且闲。芳气随风结,哀响馥若兰。玉容谁能顾?倾城在一弹。伫立望日昃,踯躅再三叹。不怨伫立久,但愿歌者欢。思驾归鸿羽,比翼双飞翰。(〔晋〕陆机《拟西北有高楼诗》)

此诗只一声闻,逗得六根皆动。“哀响馥若兰”,耳连鼻动。“顾望”,目动。“踯躅”,身动。“再三叹”,口动。“思驾归鸿羽”,意动。㉘〔清〕吴淇:《六朝选诗定论·卷十》,汪俊、黄进德点校,扬州:广陵书社,2009年,第252页。这种整体性的身体感知在中国传统音乐的实践中被强调。传统琴学喜好借助人对物象之感,以塑造琴乐之境便是典型。明《杏庄太音续谱》编者萧鸾在题解琴曲《雪窗夜话》写道:“四时之景,惟月在夜,而雪独宜夜。疏篱矮屋,松窗竹牗,篝灯樽酒,两人共话,此酬雪夜之具,听其音可想其事也。”㉙〔明〕萧鸾:《杏庄太音补遗》,载中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴曲集成》(第三卷),北京:中华书局,2010年,第429页。徐上瀛主张,琴人应在山川自然中寻求“弦外真意”,“与山相映发,而巍巍影现,与水相涵濡,而洋洋徜恍。暑可变也,虚堂凝雪;寒可回也,草阁流春。其无尽藏,不可思议,则音与意合,莫知其然而然矣”㉚〔明〕徐谼:《溪山琴况》,载范煜梅编:《历代琴学资料选》,成都:四川教育出版社,2013年,第239页。。身体感官的交互反应往往与人所处的环境氛围有关,抚琴时的场地、气候等因素也很重要,良好的环境不仅滋养身心,还会影响琴之声效。如《阳春堂琴谱》所述:“凡鼓琴,或俯仰楼阁、周围板壁、左右轩楹,切近喧哗、风狂雨骤、几案长火、板面怯薄、甲长指暴,此皆夺正声之贼。旦在楼阁、板壁间,则声閧而不的实;切近喧哗则声泯灭;在轩楹则声散而不聚;风燥则声焦;雨润则声浊;板长则池沼闭塞;声不发越;板面薄则引起板声,而声亦閧閧然;爪长则声枯;指暴则弦迫而声不真全;惟堂室静密,天朗气清,周回实壁,俯临泉石为胜。”㉛〔明〕张宪翼:《阳春堂琴谱·又琴室》,载范煜梅编:《历代琴学资料选》,成都:四川教育出版社,2013年,第300–301页。

同样,笔者在江南丝竹的研究中,发觉人们对丝竹音乐的感知建立在人与乐器(物)的互动之上,音乐的意义在“体物”的过程中浮现。当人演奏乐器时,调动的是视、听、触、味等多感官。比如乐手喜欢用“糯”来形容地方音乐风格,在具体的音乐实践中,这种“糯”的审美感受既是听觉的,又是味觉和触觉意义上的。因此,在“江南丝竹”音乐表演民族志的书写中,我有意从感官同一性的角度讨论人如何制作、触碰和使用丝竹乐器,以阐释音乐之身体感蕴含的文化及历史过程。近几年音乐影像志学科的发展,亦是音乐学者多感官实践的另一种探索。与传统音乐纪录片不同,音乐影像志通过镜头的运用、光效和声音的处理,以视听牵动身体的知觉刺激,唤醒其他感官的参与度,更为直接地激发观众的“共感”(synaesthesia),以扩展其对陌生音乐文化的领悟和认知。

透过上述探讨,足以认为,虽然长期以来音乐作为独立的艺术门类被研究,但很多时候听觉与其他感官有着密不可分的关联。我们应该尝试从田野中提取所有感官现象,并就每种感觉如何影响文化经验展开分析。从听感出发的音乐民族志,既要对“视觉中心”有所警醒,也需考虑视、听、触、闻等多感官的交互,以呈现更为丰满的体验视角。尽管表演民族志文本无法绝对复现感觉,但多感官的“沉浸”,却能部分消解传统民族志作者不自觉地“客体化”倾向,激发研究者敏锐地觉察某个文化群体在生活中长期积累的身体感、审美意向和社会意识,在作者与被研究群体之间产生艺术通感。

三、流动的身体:地方与历史

人类学者豪斯(David Howes)在原本身体与心灵的感官连接中,引入环境的维度。他认为“环境”既是物质的,也是社会的,其将“地方”(emplacement)经验定义为“身体/心理/环境间的感官联系”。这标志着感官民族志研究从“具身”逐渐转向“具地”的“知觉范式”。㉜David Howes ed.,Empire of the Senses: The Sensual Culture Reader.Oxford and New York: Berg,2004.p.7.笔者认为,“地方感”是我们理解时间与空间关系的起点。民族志调查的背景首先是“地方性”的,被研究群体居住的环境既是调查的地点,也是学者想要理解的产生感官体验和行动的“地方”。这个“地方”不是静态的,它不断变化并被重新定义。人类学者蒂姆·英格尔德(Tim Ingold)写道,环境不是由一个有边界的地方组成,而是由一个区域组成,其包括地质形态、天气、人类社会、实物、建筑物和动物等,聚集着各种有生命的和无生命的实体。其次,“地方”是由环境中所有有机体的纠缠而成,它是开放的,每个地方都在其特定的联系中体现了整体。身体作为整个环境有机体的一部分,以不同的方式和速度在运动。身体不仅为我们提供了具体的知识和技能,我们可以使用这些知识和技能在该环境中行动,而且身体本身也作为这一过程的一部分同时产生物理变化。从这个意义上说,地方也是事件。㉝Tim Ingold.The Perception of the Environment.London: Routledge,2000,pp.185–192.莎拉·平克(Sarah Pink)将“地方”描述为人、事、轨迹、感觉、话语等集合的“纠缠”,它是灵活且开放的,研究者介入、参与、共同存在于“地方”的物质性和权力关系中,通过与他人共享的环境和实践而获得感官参与,这种“参与”是具身的、置入的、知觉的和移情的。㉞Sarah Pink.Doing Sensory Enthropology.SAGE Publications Ltd;Second edition,2015,pp.32–36.

对于音乐人类学者而言,“参与观察”意味着更深层次的“具地”体验。学习跨文化的音乐,就是一种在语言之外的知识汲取,这是音乐民族志学者的天然优势,其经由感官进入并经验“地方”的过程,显然要比一般意义上的观察、访谈方法更为直接,因为音乐的知识必须通过眼、耳、鼻、舌、身、意及身体运动、姿态传达。然而,通常民族音乐志或音乐民族志关于地方与历史的书写,多是静态的、结构化的,或作为历史地理之概念,或作为人文生态之背景。在这些文本里,“地方”常与声音相分离,其为读者呈现的是一种缺乏“声音感”的“地方”。而音乐表演民族志文本想要呈现的,不是那个作为历史地理背景存在的时空,而是着重于探索在人的感知世界,“地方”如何成为了具有强烈文化和历史意识上的“地方”。因此,还原身体在田野中的“具地”体验,是音乐民族志感官书写的另一挑战。

我们不妨通过两部作品来探讨感官经验的地方与历史叙事。蒂莫西·赖斯(Timothy Rice)在他的民族志《愿它充满你的心灵:体验保加利亚音乐》中,呈现了一种“作为体验的音乐史观”。他对保加利亚文化的刻画,从映入眼帘的历史建筑和物质文化开始:“在首都索菲亚(Sofia)市,气势雄伟的斯大林时代风格的共产党总部和巨型中央商场坐落于凹陷的古罗马城邦色迪加(serdica)遗址侧面……来到保加利亚的村落……稻田中有古色雷斯墓堆,又有驴车和马车的犁。土耳其风格的房子及其木制阳台,与拖拉机、收割打谷机和集体农庄的大型谷仓共享同一空间。俄制的拉达(Lada)汽车,或者偶然见到的奔驰车,停泊在一座新建成但未完工的砖屋。”㉟〔美〕蒂莫西·赖斯:《愿它充满你的心灵:体验保加利亚音乐》,黄婉、吴艳、黄泉锋译,伍维曦校订,上海:上海音乐学院出版社,2014年,第21页。当然,历史亦在音乐中被听见,城市里,他从吉卜赛单簧管手和手风琴手的酒店婚宴中,体验到移植版本的村落音乐传统,购买有土耳其裔保加利亚人演奏的土耳其音乐唱片,在体育场听英国摇滚乐队音乐会。在村落里,扩音器播放着肖斯塔科维奇创作的交响曲,牛拖着干草车……初次造访保加利亚时的这些感官经验,彻底打碎了他关于远古村落恒久不变生活的浪漫幻想和研究假设,转而让他真切地思考音乐所表征的历史如何浓缩在今日组织紧密的社会中。作者长达20多年(1969年至20世纪80年代末)在保加利亚及其音乐中的亲身体验,使之深刻意识到:由历史建构成的声音和文化形式,沉淀成年表式的历史、文本遗迹和风格,在今日被挪用和使用。对于在本文化传统中成长的人来说,历史是对往事的终身参与、观察和阐释。历史既远又近,它属于现在,又属于另一时空。

最近出版的译著《在那山水歌唱的地方—图瓦及其周边地区的音乐与游牧文化》亦为一部展现声音之“地方感”的重要作品。作者西奥多·列文(Theodore Levin)有着近20年在图瓦、南西伯利亚阿尔泰山脉及中亚地区游历的体验,他发现,该区域的音乐创造及对音乐的认知,与游牧部落对声音及其在世界中地位的理解相协调,特定的发声技巧和发音类别清晰地展现了游牧民族敏锐的感官,“声音模仿”所体现的灵性在游牧生活或游牧文化记忆存在的地方不断地被重塑并获得新生。书的第二章,作者用细腻的笔法勾勒了一个充满声音感的地方世界,他如此写道:

凯格尔-奥勒烧了几捆杜松树枝作为献给河神的祭品,然后他在水边占了一个地儿,铆足劲地吸了一口气,开始以一种凄凉有力的嗓音来演唱民歌《红色的泰加林》。歌词的每个短句都以一个响亮的、持续不断的音调结束,这时他的演唱戛然而止,而反射到悬崖的回声与河水拍打岸边的声音交织在一起……但凯格尔-奥勒对此并不满意,“回声被减弱了”他抱怨道……在一次深夜的尝试中,一切都恰到好处。当时气温很低,悬崖的混响状态也达到了最佳……凯格尔-奥勒用他的声音来与崖壁产生共鸣,他并不只是为了听回声,而是想与崖壁产生一种互动……他告诉我,“我在与大自然进行沟通。当我在一个地方唱歌之后,我真的能感觉到那个地方和我密不可分,我觉得自己属于那个地方。”㊱〔美〕西奥多·列文著:《在那山水歌唱的地方—图瓦及其周边地区的音乐与游牧文化》,〔俄〕瓦莲金娜·苏祖克依协助,巴图欧其尔·吾再、石家豪、刘煦译,北京:民族出版社,2021年,第88–89页。

这段作者与乐手在密布着钟乳石的溶洞和河岸悬崖录音的经历,通过文学性的笔法复现出来,体现了游牧族群对周遭环境、自然声响极为敏锐的感知。也就是说,自然空间中的声响被人耳感知后所引发的感官反应,是游牧民族音乐创作的原始动力和灵感源泉。当歌手以自我之身与自然世界互为感知时,这个地方才成为真正文化意义上的“地方”,它是被人声(呼麦)、器声(伊格勒)㊲Igil,一种弓弦乐器。、河水、山脊、崖壁、森林、岩洞、风、鸟、动物、神灵所建构的。感官的反思性与主体间性始终贯穿于这部民族志作品的不同段落,每次音乐活动都是通过作者和参与者的对话、叙事、情感、聆听、观察和旅行来重现的。读者如同跟随作者旅行一般,透过经验性的文本想象,感受音乐在特定地点和时刻的特殊性,从而理解“呼麦”的表演不仅是“缘身的”,它同时也是复杂生态的一部分。“呼麦”作为在特定区域和情境中产生的实践知识,暗示着身体之流动与感性参与交织的本质。

前述两部音乐民族志作品,都展现出流动的身体如何提供了深入地方与历史的可能性。声音是人存在于时空并感受时空的一种方式,亦是个人、群体与地方历史互为建构的表征。音乐作为生态环境的一部分,蕴含更广泛的情感力量。从“具身”到“具地”经验,启发着我们将音乐的身体定位在广阔的生态中,经由主体性的“耳听”到“心听”,呈现地方、历史与社会之间的感官联系。

结语

从感觉介入音乐民族志,了解其他人的感觉类别以及他们使用这些类别描述环境、活动、经验和知识方式是表演民族志的重要步骤。本文讨论的音乐民族志书写,特指通过描摹民族志作者与参与者的感官印象,解释感官如何与我们的身体技术融为一体,从而生产一种经由身心实践的体验知识,并以这种体验知识为基础,获得超日常经验的文化认知。当然,对感官的分析并不是音乐民族志的全部或唯一目标,但它构成了理解“他者”经验、价值观、身份和生活世界方法论的一部分,提供了一条通向传统音乐民族志尚未充分考虑的知识形态的途径,是了解人类环境、活动、行动和意义的基础。它提醒我们关注那些感觉到但通常不会言说或者认为不值得一提的事件和遭遇,寻求分享他人经验的方法,将自我充分投掷于“地方”与历史之中。透过感官的反身性,研究者将会了解自己的感觉体验是如何通过研究遭遇产生的,从而意识到自己的感觉偏向,这些过程将帮助自己能更深入地进入,实现与“他者”共频。

我们可以从报告文学、小说写作、诗歌修辞,以及媒介、影像和数字技术中汲取养分,这些都可以成为音乐表演民族志的表述资源。写作者既寻求有关感官的知识,又将感官作为获取知识的途径,并允许感官经验作为特定文化叙事、历史背景和个人经验的一部分来呈现。强调音乐表演民族志书写的感官性,是对由乐谱(文本)主导的符号性分析框架,以及音乐学写作“视觉中心”的反思。从视、听觉延伸至多感官,以传递不同主体“具身性”的表演民族志写作,正在丰富、挑战着音乐学写作传统。音乐作为人类重要的经验活动,其实践本身就是知识的形式。诚如英国人类学者阿尔弗雷德·盖尔(Alfred Gell)所言:“艺术不是语言或符号系统,而是一种关系性的‘行动系统’。”㊳Alfred Gell.Art and Agency: An Anthropological Theory.New York: Oxford University Press,1998,p.11.身体感恰好是“行动系统”的轴心,它与语言、符号不同,不是通过文本传递信息,而是通过感官形成联系。当然,这并不意味着所有音乐表演民族志都应该通过感官来完成,而是从理论和方法上来说,具备敏锐的感觉能力是音乐人类学者的关键技能。我们只有透过具身、具地的经验,真切地看、听、触、碰“他者”,并通过“田野”的遭遇反思、协调自我与“他者”的主体性,打破感官的“刻板印象”,才有可能真正进入跨文化的理解。