邾国故城新莽铜度量衡器的形貌观察、材质特征及相关问题

史本恒 王云鹏 郎剑锋 王 青

(1.山东大学博物馆 2.山东省文物保护修复中心 3.山东大学历史文化学院)

〔内容提要〕 使用肉眼、体视显微镜、超景深视频显微镜、X光探伤仪、金相显微镜和扫描电镜-能谱仪等对邾国故城新莽铜度量衡器进行观察和分析检测,了解其形貌特征和材质特征,据此对其制造工艺、制造地点、使用方式等相关问题进行讨论。根据观察和分析结果,辅以模拟实验比较,认为器物系铜锡铅三元合金铸造而成,部分器物铸造后进行了退火、锻打,以减少铸造缺陷;3块方版是由较大的方版经分割而成,锯割是分割方式之一;铭文为铸后刻制而成;新莽铜度量衡器是“分区制造”,即“由多个地方分别制作,然后分发至各地使用”;诏版以四边被覆盖的方式固定在木制计量器具上;环权及铜衡为标准器而非日常使用器。

2017年6月,山东省邹城市邾国故城遗址的一眼西汉水井(J3)出土了8件新莽铜度量衡器,包括货版1件、诏版2件、衡1件、权4件(图一),每件皆有铭文且字数较多,内容与文献记载的新莽改制有关,具有重大学术价值①。在随后举办的专家座谈会上,与会专家就这批铜器的铭文内容、制作与使用情况及其所反映的新莽改制的历史评价和度量衡发展史等问题,进行了探讨②。根据与会学者提出的问题和建议,在随后的清理保护工作中,使用肉眼、体视显微镜、超景深视频显微镜、X光探伤仪、金相显微镜和扫描电镜-能谱仪等对这批铜器进行观察和分析检测,以了解其形貌特征和材质特征,并据此和相关模拟实验比较,对器物的制造工艺、制造地点、使用方式等相关问题进行讨论。

图一 邾国故城新莽铜度量衡器1.货版 2.诏版一(J③∶41) 3.诏版二(J③∶40) 4.铜衡 5.石权 6.钧权 7.九斤权 8.三斤权

一、形貌观察

使用肉眼、体视显微镜、超景深视频显微镜和X光探伤仪进行形貌观察并拍照。

(一)器表线痕

除铜衡外,其他各器物表面,在未被锈蚀物和硬结物覆盖处均发现有线痕,这些线痕疏密不一、宽度不一、方向也不一致,或与器物的加工方式、使用方式有关。按照其形态的不同,可以分为平行型、凌乱型、枣核型、特殊型③四类。

1.平行型线痕

该类型线痕在一定范围内相互平行,排列紧密、均匀且连续。此类线痕最为多见,在各器物上均有发现。按照其尺寸差异,又可分为细长型、宽短型两种。

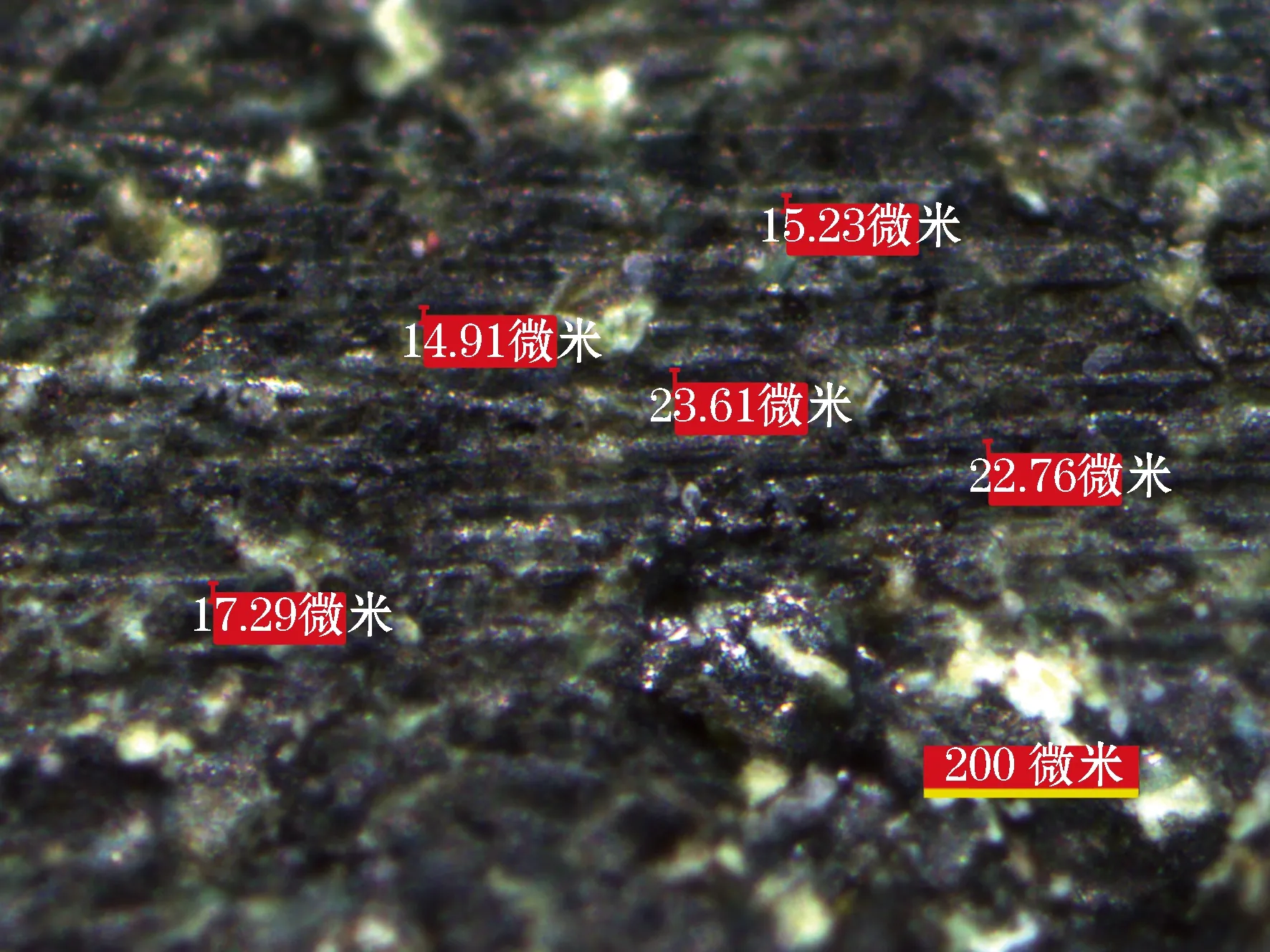

细长型线痕分布在方版正面、背面,以及铜权的外表面,多数为水平或垂直方向,宽度为20微米左右,最宽不超过50微米,一般需放大10倍左右才清晰可见(图二;图三;图四)。

图二 钧权“始”字右侧线痕

图三 诏版一“改正建丑”之“改”字右侧线痕

图四 货版“泉”字附近打磨线

宽短型线痕仅分布于3块方版侧面,宽度约为200~300微米,与器物边缘竖直方向的夹角均在60°左右(图五),多数因锈蚀而不甚清晰。

图五 诏版二顶面宽短型线痕

2.凌乱型线痕

凌乱型线痕仅分布在环权内、外表面交界处,即靠近环内的上、下两端,多数宽而稀疏,较细,长短不一,且方向凌乱。如九斤权环内上部线痕,有横向、竖向及斜向的,互相叠加,长度均不足5毫米(图六,红色椭圆形区域内)。

图六 九斤权环内上部的线痕

3.枣核型线痕

环权内、外表面交界处的部分线痕呈中间宽、两端窄的细长枣核状(或梭形)。如图六中椭圆形区域左侧的数条线痕,相互间隔达数毫米,长度均不足10毫米,其中,粉红色箭头所指的3条线痕,其中间宽度分别为258、203、149微米,而其两端的宽度则均在数十微米左右(不超过80微米)。类似现象在三斤权、钧权上均有发现,而在货版、诏版、铜衡上均未发现。

(二)切削痕、倒角、折断痕

3块铜方版的每个侧面均不平直,而是有明显起伏,且有机械加工所形成的痕迹,分别为切削痕、倒角及折断痕。

切削痕共两处。其中,一处位于诏版一正面底部边沿,共有9道顺次排列(图七)。每道长度不等,除最左侧1道为0.9毫米之外,其余8道均在11.0~13.5毫米之间。其宽端宽约1 毫米,向另一端均匀变细,末端宽0.3毫米左右,似从一端“削”向另一端。另一处切削痕位于货版正面底部边缘。

图七 诏版一的切削痕

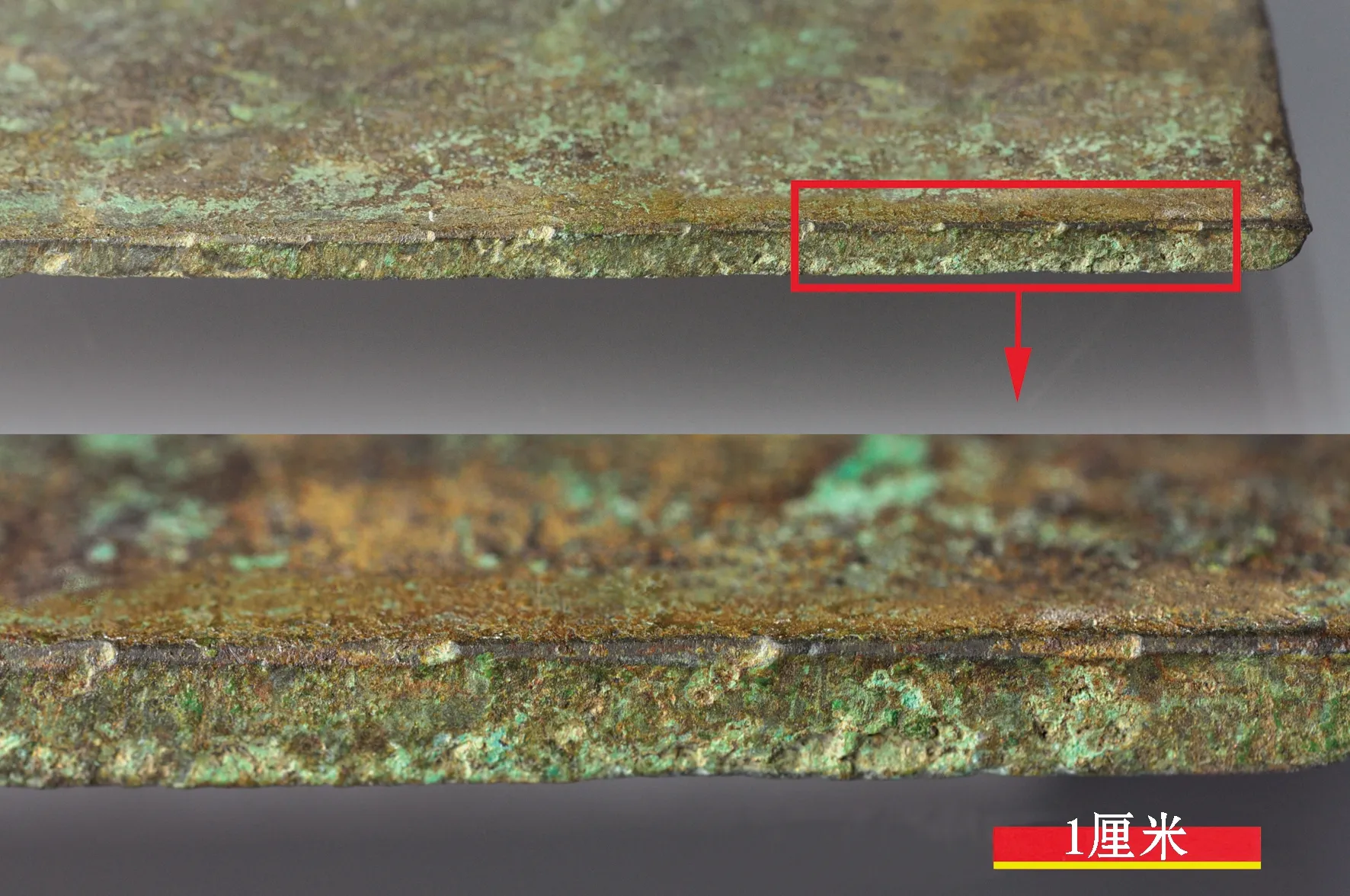

倒角有两处,位于诏版一正面右侧边缘(图八a、b,箭头所指处)及上侧边缘,角度约为45°,宽度约 1毫米,表面平整光滑。其中,上侧面(厚0.5厘米)倒角之外的其他部分均凹凸不平,且高度差异很大,未经打磨,似因“折断”而形成(图八)。这种折断痕在诏版二右侧面、货版顶面也均有发现。

图八 诏版一的倒角和折断痕

(三)铸造缺陷

该批器物的主要铸造缺陷为缩孔和气孔,且在不同器物上多少不一、大小不一。其分布的共同特点是,铭文区域缺陷较少,而其他区域缺陷较多。

铸造缺陷最多的是铜衡和石权,为该批器物中的大而厚重者。铜衡的正面、背面、侧面均有较多缩孔,但铭文区域明显较少,几乎看不到缩孔。缩孔直径多数为1~5毫米,个别直径可达12毫米。绝大多数深度不足0.5毫米,个别可达1~2毫米。石权内、外表面均有缩孔,其中,内表面更多、更大,均呈不规则斑痕或孔洞状,最大的直径约7毫米。其他环权也是内表面的缺陷明显多于外表面。

货版的一角有明显的浇不足缺陷(图九)。3块方版均在其中一个侧面发现有圆形或椭圆形气孔(图九),气孔大小、深度不一,如货版最大气孔的长径、短径、深度分别为3.2、2.5、3.7毫米。诏版一最大气孔的尺寸为3.0×2.2×3.1毫米。通过X光探伤可以发现(图一〇;图一一),3块方版内部也均有大量的气孔或缩孔。此外,从X光照片上还可以看到,同一器物不同区域颜色深浅不一,如诏版一右侧颜色较深,而货版左半部颜色略深,这反映了各方版本身厚度不均,在不同的位置厚度有所差异,实际测量也证实了这一点。

图九 货版、诏版二、诏版一侧面的浇不足和气孔

图一〇 诏版一的X光照片

图一一 货版的X光照片

(四)方版厚度差异

两件诏版外形尺寸大致相等,货版略小,但每件方版各自的厚度差异却很大,厚度在约4~6.5毫米之间。诏版一上部左边、中间、右边的厚度分别为4.86、6.5、5.32毫米,下部左边、中间、右边的厚度分别为6.02、4.92、6.01毫米,可见同一件器物的厚度差异十分明显,最大可达1.5毫米以上。诏版二、货版各自的厚度差异均在0.7~1.0毫米。

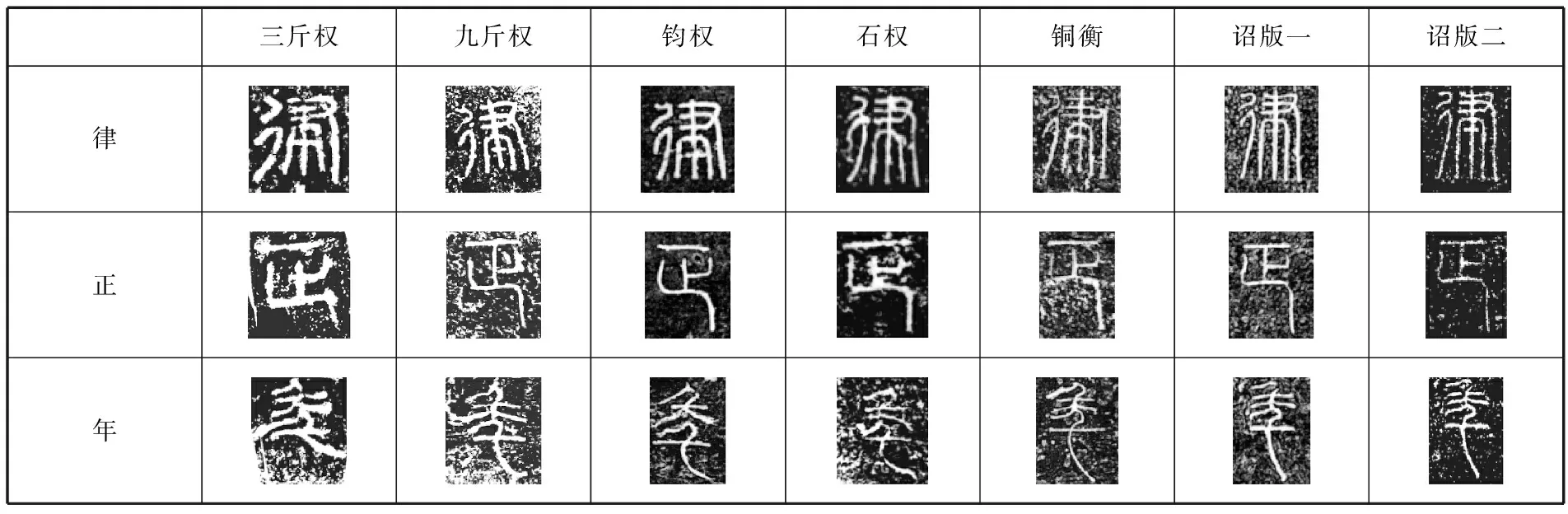

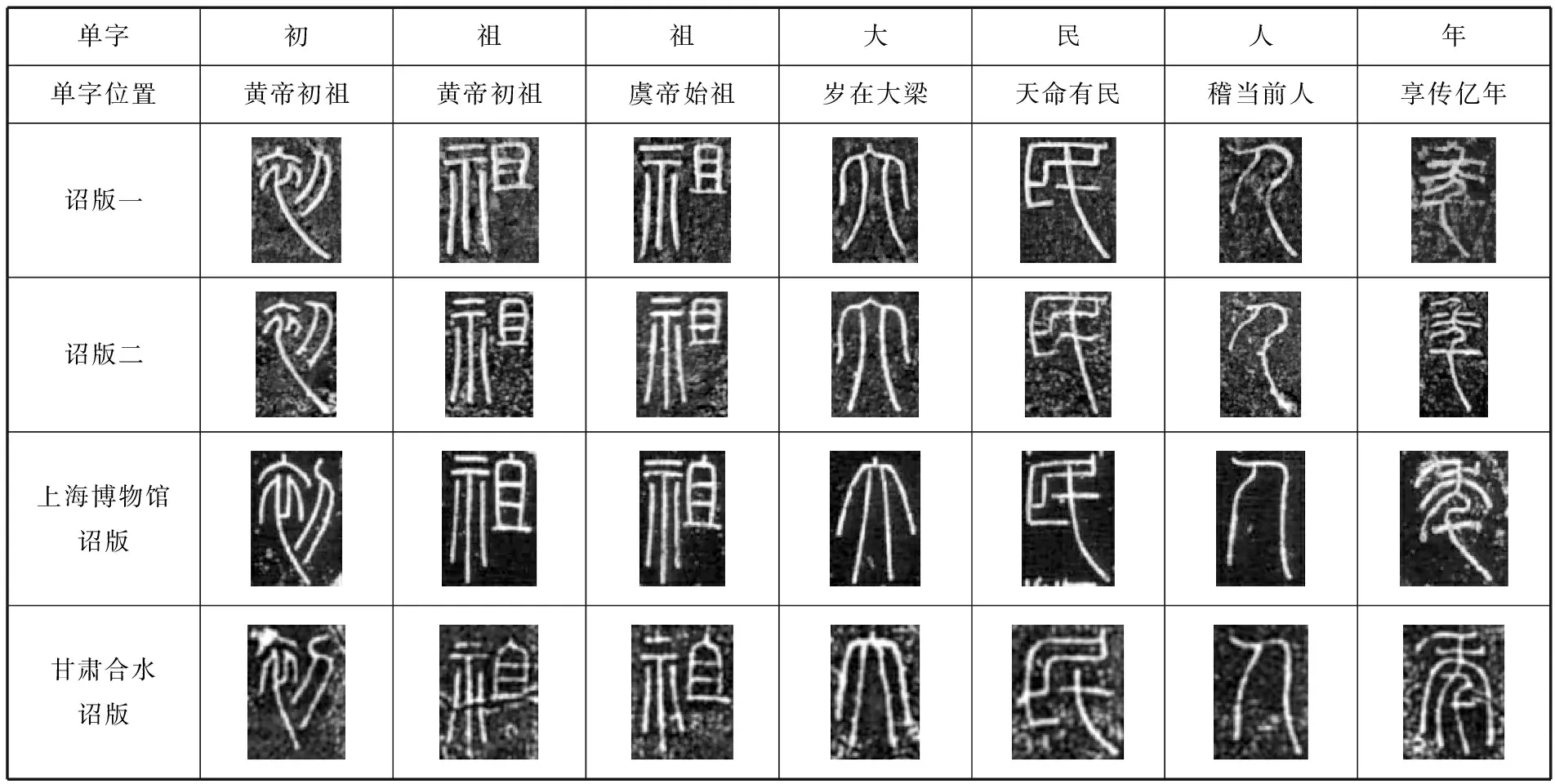

(五)铭文书写异同

该批铜器中,诏版、衡杆为81字新莽“同律度量衡”诏书,环权均自铭其重且多有“始建国元年正月癸酉朔日制”字样,石权为“律权石重四钧”及“同律度量衡”诏书。对比发现,同一个字的书写方法极为一致,如 “律”“正”“年”等(表一;三斤权“年”字最后的竖笔从正面折转90°延伸到底面,所以与其他字不同)。两件诏版铭文的整体布局及单字的大小、书写方法也十分一致。但是,对比其他新莽度量衡器铭文,可以发现写法却有较大差异(详见后文)。

表一 不同器物上铭文写法比较

二、材质特征

为了了解器物的材质特征及制造工艺,对器物进行了金相分析和扫描电镜-能谱仪分析。

共在5件器物上取样6个。在铜衡横断面上取两个样品,其中,TH∶1#取自横断面内部,TH∶2#取自器物外表面;在3块方版上凹凸不平的侧面边缘各取一个样品;在石权环内表面的铸造缩孔处取一个样品。三斤权、九斤权、钧权3件器物无适宜取样部位。

所取样品经镶样、磨光、抛光制成金相样品, 采用双氧水与氨水1∶1混合溶液浸蚀, 置于金相显微镜下进行观察并照相记录;使用扫描电镜-能谱仪(荷兰Phenom XL电子显微镜,搭配美国EDAX公司Genesis 2000XMS型X-射线能谱仪)进行成分分析。

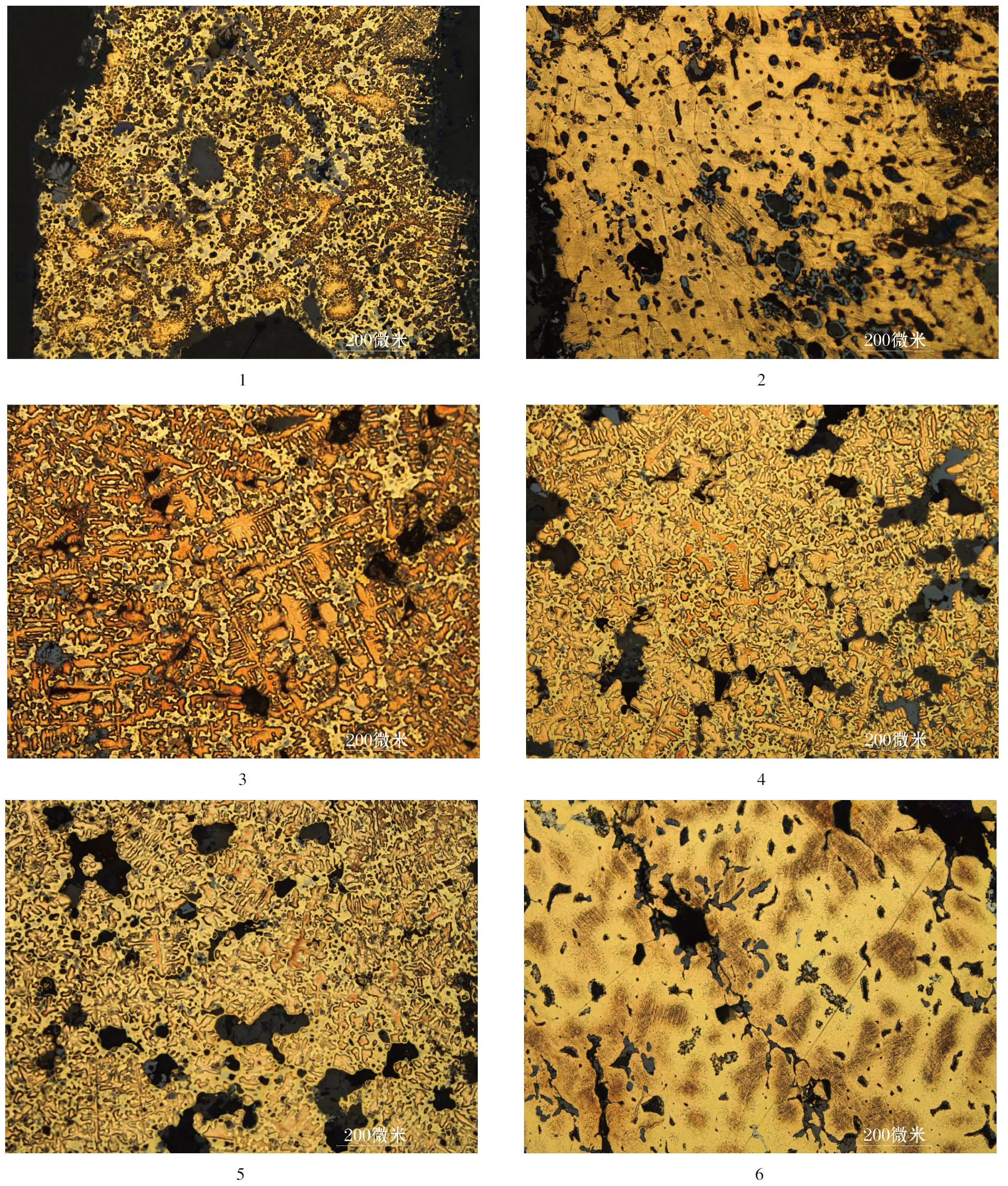

5件器物的金相显微镜成像见图一二,TH∶1#呈树枝晶结构,TH∶2#呈等轴晶结构,晶粒内部存在大量滑移线,可知铜衡为铸造成型,铸造成型后对外表面做过退火及冷加工处理。诏版一LB∶1、诏版二ZB∶1、货版HB∶1等样品的金相组织均为树枝晶结构,应为铸造成型。DQ∶1石权金相组织的树枝晶结构与其他器物明显不同,有向等轴晶转化的趋势,枝晶间存在少量滑移线,铸造成型后器物曾经受过退火及冷加工处理。

图一二 样品金相显微成像(100X)1、2.铜衡(TH∶1# TH∶2#) 3.诏版一(LB∶1) 4.诏版二(ZB∶1) 5.货版(HB∶1) 6.石权(DQ∶1)

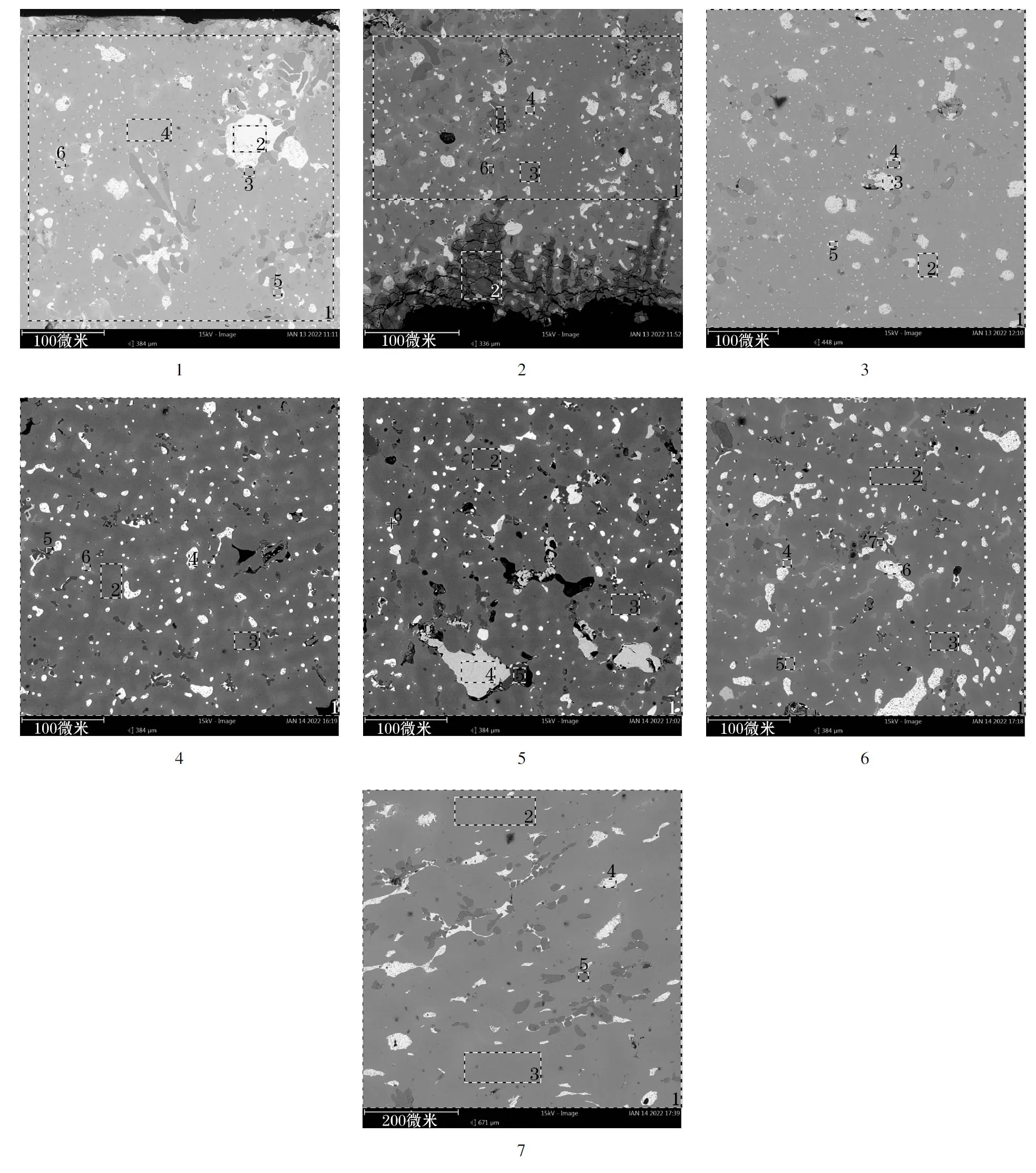

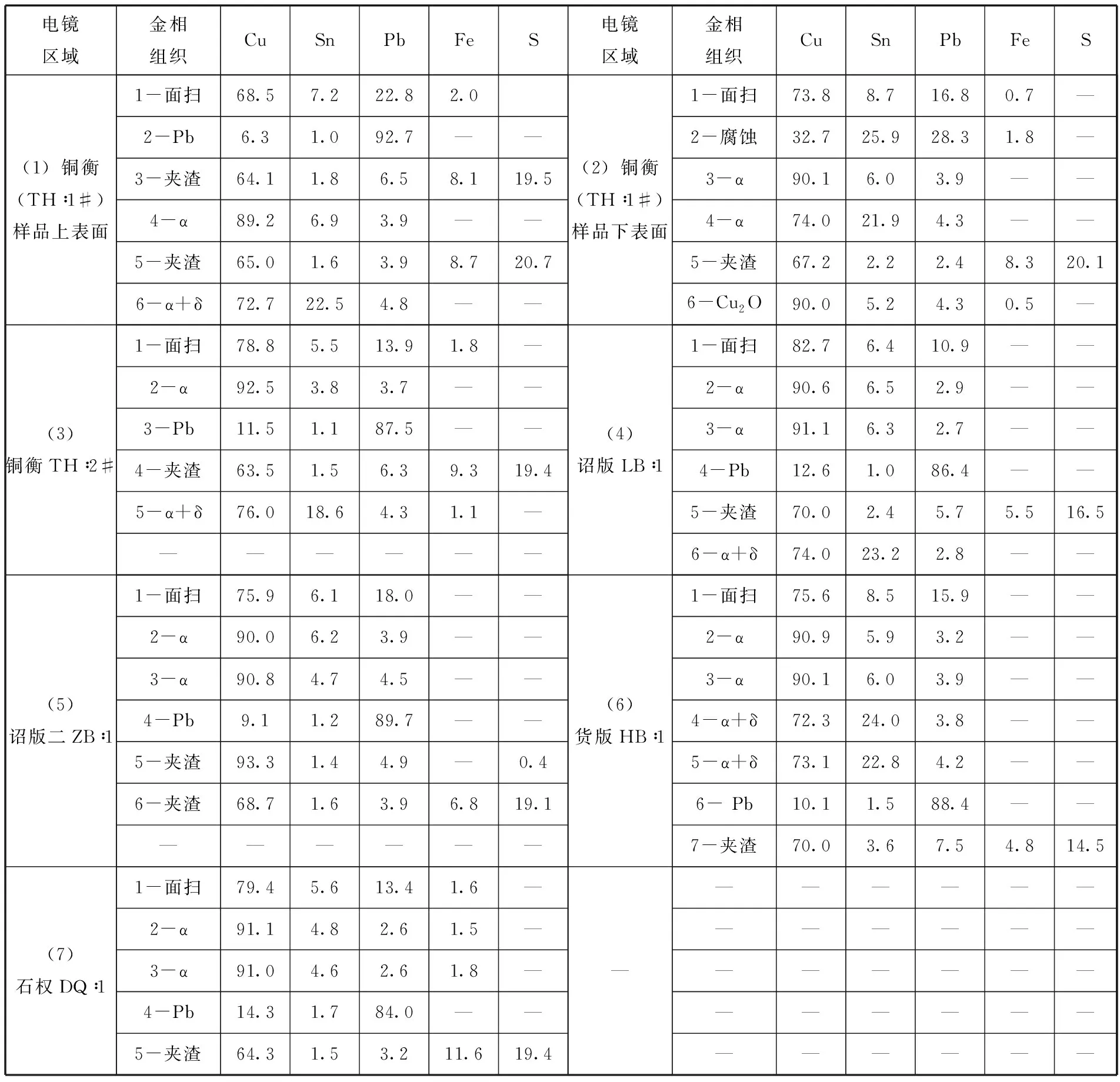

5件器物的扫描电镜及能谱分析结果见图一三、表二,TH∶1#号样品上下表面能谱面扫结果显示该器物内部元素分布不均,因重力偏析作用,铅元素在底部沉积。TH∶2#号样品为铜衡外表面,能谱显示其中铅含量进一步降低,该样品锡含量低于TH∶1#,金相组织中已无(α+δ)共析体存在,说明铜衡中锡元素分布同样不均衡。5件器物晶间都含有大量铅颗粒及硫化物夹渣(含铁),这一现象在青铜器中并不常见,说明当时铜冶炼使用的矿石为黄铜矿,但冶炼并不彻底,残留了大量杂质。5件器物中锡含量存在一定差别,含锡量大于6%的样品(如TH∶1#、LB∶1、ZB∶1、HB∶1)中均存在少量(α+δ)共析体,含锡量小于6%的样品(如TH∶2#、DQ∶1)中则只有α固溶体。

图一三 样品扫描电镜背散射电子成像1、2.铜衡(TH∶1#)样品上、下表面 3.铜衡(TH∶2#) 4.诏版一(LB∶1) 5.诏版二(ZB∶1) 6.货版(HB∶1) 7.石权(DQ∶1)

表二 扫描电镜-能谱分析结果(Wt%)

综上所述,5件器物均为铸造成型。铜衡表面与石权内表面金相组织偏向于等轴晶结构,可知这两件器物铸造成型后表面曾经过退火处理,同时,因器物晶粒中存在滑移线,可知退火后器物表面经过冷加工(打磨和锻打均会形成滑移线),冷加工后器物并未再退火,因此,金相组织中无孪晶。5件器物铸造时使用的原材料基本相同,其内铜、锡、铅含量存在差别的主要原因为偏析造成的元素分布不均。

三、相关问题探讨

(一)制造工艺

1.铸造、退火及冷加工

根据金相分析结果可知,该批器物均为铜锡铅三元合金铸造而成。铜衡和石权在铸造成型后均经过了退火处理,并进行了冷加工,很可能是锻打加工。这两件器物是这批器物中最大、最厚、最重者,也是表面铸造缺陷最多的器物。退火、锻打能够减少这些大型器物的铸造缺陷,改善其组织结构,提高其塑性和力学性能,并在后续加工中使之达到设计尺寸和重量,而且使器物外表面光滑平整,为铭文刻制奠定基础。正如前文所述,铸造缺陷在铭文区域明显较其他部位少,且所有环权的外表面铸造缺陷均比内表面少,因此,虽然其他3件环权未能取样分析,但推测也经过了退火和锻打工艺过程。

2.分割工艺

根据3块方版侧面的切削痕、折断痕和倒角等各种形貌特征可以推测每一块方版应是由较大的铜版经分割而成,这可从三个方面加以分析。首先,若每件方版单独铸造,则其用于浇铸的陶模、陶范的四边应平直整齐,浇铸而成的器物侧面不会出现明显的起伏不平以及切削痕、折断痕及倒角,这些现象只有在后期的分割、去除凸边和毛刺等工艺过程中才会形成。如图一四中左侧边缘因锯割形成毛刺,将其打磨去除就很容易出现倒角(图八)。其次,若每块方版单独铸造,则由于尺寸较小,厚度容易做到较为均匀。相反,若铸造很大的一块薄铜版,其陶模、陶范的平整度难以控制,更容易导致厚度不均。最后,如果铸件很薄而面积很大,则在浇注铜液时流量不便控制,且排气不良,从而容易出现大量气孔、缩孔以及浇不足等缺陷(图九;图一〇;图一一)。

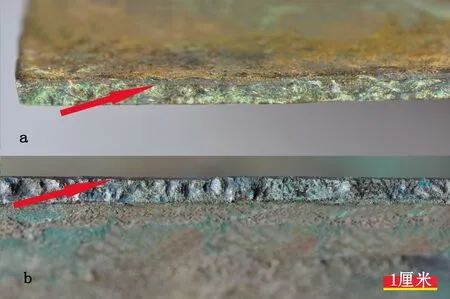

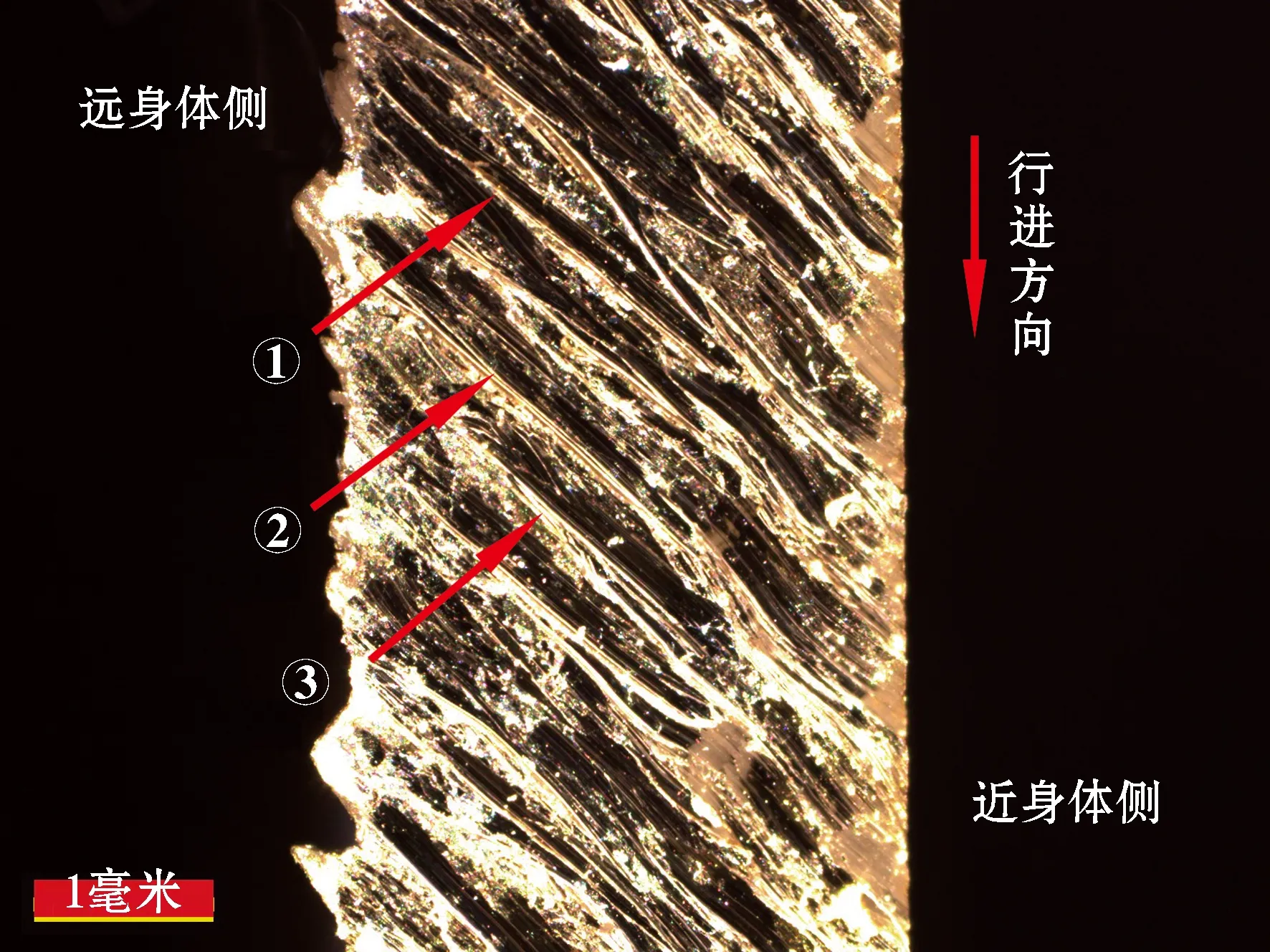

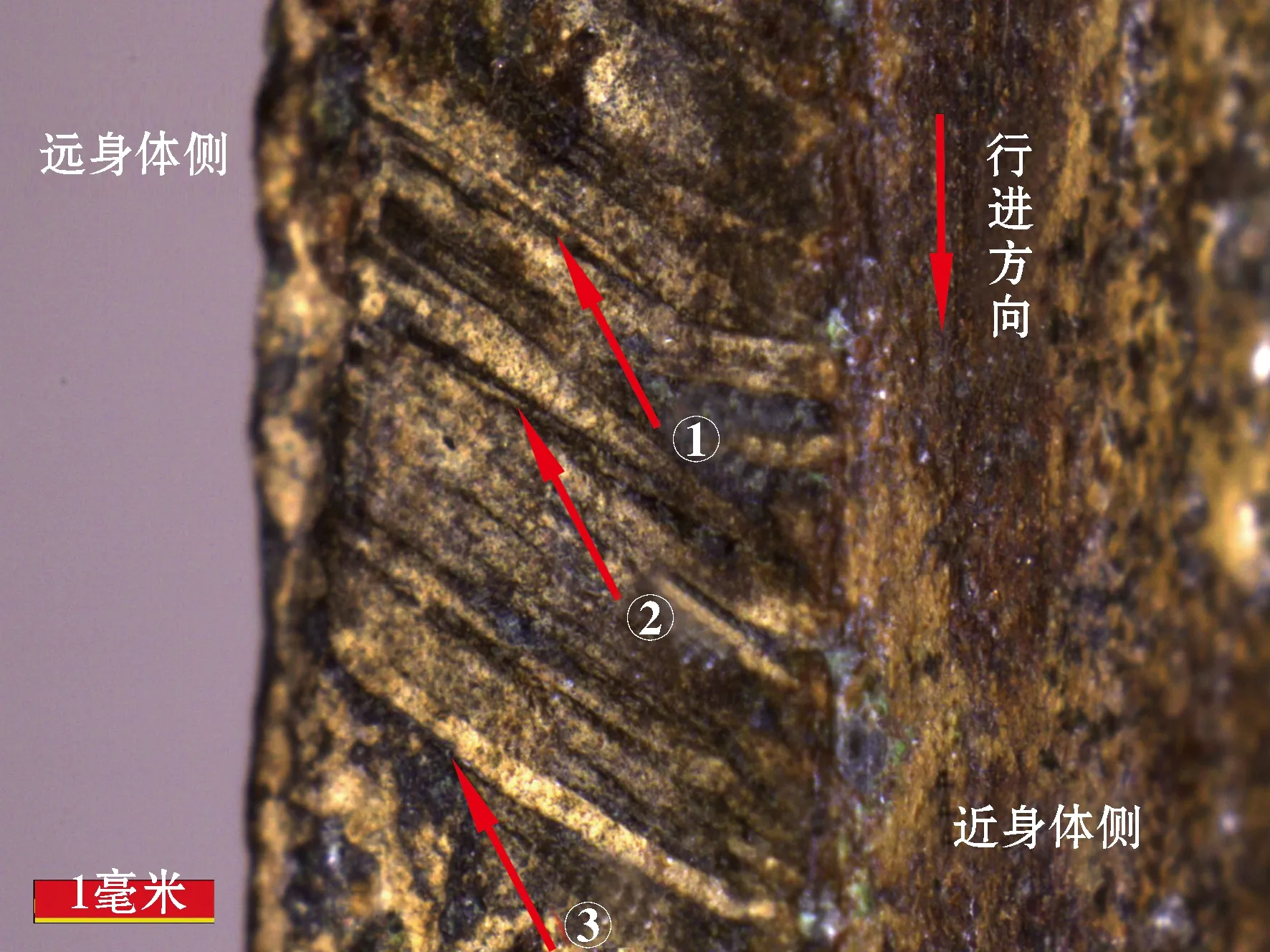

分割的具体方式,可以从铜版侧面的宽短平行型线痕入手分析。宽短平行型线痕的宽度明显大于方版正面的打磨线痕,角度均为60°左右。通常情况下,如果要在这种细长面(铜版侧面)上进行打磨,一般会沿着长度方向进行,沿着厚度方向打磨则操作不便且效率较低。因此,这种线痕可能并非打磨痕迹而是分割痕迹。从其线痕的具体特征分析,具体分割方式可能为锯割。

锯产生于新石器时代,二里头文化时期就已经有了青铜锯,到了战国秦汉,各种各样的铁锯得以应用,其加工能力和制造水平得以迅速提高④。如满城汉墓出土1件铁锯,厚1、齿距2毫米,齿牙较小,左右交错⑤,已经与今天的普通手工锯条非常接近。而且最迟在西汉早期便已经使用铁锯切割金属了(青铜鼓)⑥。因此,在新莽时期使用铁锯分割青铜版具备技术上的可行性。将锯割模拟实验结果与上述宽短平行型线痕特征相比,可以发现两者非常相似。

模拟实验工具为普通手工锯,锯条材质为碳素工具钢,长300、宽10、厚0.6毫米,18牙,齿距1.4毫米。实验材料为厚3毫米的ZCuSn10Pb5铸造青铜,硬度≥685HB,抗拉强度≥245MPa,延伸率≥10%。

用手工锯对青铜进行切割,然后观察其断面痕迹,如图一四所示。图中3个箭头分别为3个痕迹单元,每个单元由黑色阴影面和其下方的反光面组成,两者形成台阶面。即锯口断面痕迹线条的横截面为台阶状,而且台阶面指向锯口起点方向,这与打磨线有明显差异。在公安机关痕迹鉴定领域内,这种痕迹被称为“梯形纹”,是锯割痕迹的重要特征⑦,而其他切割方式如锉、钻等均不能9形成这种痕迹。邾国故城铜版侧面宽短型线痕的特征与此极为类似(图一五,图中3条台阶状线痕,因拍摄角度和光源角度的差异,其黄色反光面为切割面,其底部的台阶面呈黑色)。相反,打磨操作无法形成梯形纹。因此,虽然由于后期加工和长期埋藏、锈蚀,其他锯割痕如锯口起点痕、跳锯痕、出锯痕等⑧,均已无法观察到,但根据梯形纹的存在可知,锯割是铜版的分割方式之一。

图一四 模拟锯割面线痕特征

图一五 诏版二顶面宽短形线痕特征分析

3.其他工艺

根据其自身特征及分布情况,器物表面的细长平行型线痕应为打磨痕迹。打磨工序在铸造、锻打、分割、刻铭前后反复多次进行,以使器物平整、美观。这批铜器的铭文精美秀丽,或认为其为铸铭,但根据显微观察结果,器物铭文周边还存在各种特殊类型的线痕,如“绕行”变形、变向抬升、末端汇聚、被笔画凹槽“打破”等,通过模拟实验比较可知,为铸后刻铭所形成的,即铭文是在器物铸造完成之后刻制而成的,因篇幅所限,相关结果及讨论已另文发表⑨。

综上所述,这批新莽度量衡器涉及了铸造、退火、锻打、分割、铸后刻铭、打磨等多种工艺。

(二)制造地点

新莽铜度量衡器有多次发现。甘肃定西秤钩驿发现8件,包括环权5件、衡杆1件、钩1件、丈1件⑩,湖北枝江县出土了5件新莽铜环权,甘肃合水县定祥西庄采集了1件王莽诏版。此外,上海博物馆征集了1件铜衡杆和1件诏版,均有“同律度量衡”诏书。新莽铜度量衡器散见于各地,有必要对其是否“中央制造、分发各地”进行探讨。这可以参照对秦诏版制造地的讨论。

对于秦诏版的制造地,有学者提出“以秦都咸阳城为诏版核心铸造地之一”的观点。而根据考古新发现秦诏版的自铭,有观点认为,其应为“分区制造”,即中央政府和地方共同铸造。

考察新莽铜度量衡器的材质异同、铭文书写异同及环权重量差异,可知“分区制造”更符合实际情况。

1.材质特征所反映的制造地点差异

根据扫描电镜-能谱仪分析结果,邾国故城新莽度量衡器均为铜锡铅三元合金,其冶炼的原材料都是黄铜矿,方版的铜、锡、铅含量比较接近,其含量存在差别的主要原因是偏析造成的元素分布不均。同时,根据铅同位素分析结果,这些器物铅同位素数据十分集中,表明其使用了相同的矿料(相关结果将另文发表),这说明其为同一地点制造的可能性很大。

甘肃合水县定祥西庄采集的诏版,材质为紫铜,虽然大小与其他诏版类似,但厚度仅有1.7毫米,所以推测,其制造地与邾国故城器物应该不是同一地点。

2.铭文书写所反映的制造地点差异

如前文所述,邾国故城8件器物的铭文书写整体十分一致。但与其他同类器物对比,字的写法差异却十分明显。以诏版一、诏版二与上海博物馆所藏诏版、甘肃合水诏版进行比较(图一六),书写差异明显的有初(两处)、祖(两处)、虞、大、直、定、天(两处)、民、据、正(两处)、真、建、律、度、人、次、国、亿、年(表三,仅列7字)等共23字。如邾国故城诏版、上海博物馆藏诏版和甘肃合水诏版相比,其 “祖”字,其右边偏旁“且”上端均少了一“点”,“民”字为横向出头而非竖向出头等。这些差异显然不是刻工造成的,而只能是由于书写者的不同而造成的。

图一六 诏版文字拓片1.诏版一 2.诏版二 3.上海博物馆诏版 4.甘肃合水诏版

表三 不同诏版上铭文写法异同

度量衡制度的确定,是国家权威的显示,“同律度量衡”诏书及权衡铭文的书写者应具有很高的书法造诣,并形成其自身的书写风格、书写习惯,因此,书写相同的内容,尤其为政府书写具有法律效力的诏书及度量衡器时,每个字的写法不应出现明显差异。基于此认识,可推断邾国故城8件铜器铭文的书者应为同一人,而上海博物馆所藏诏版、甘肃合水诏版的书写者则另有其人。

3.形制差异所反映的制造地点差异

至于环权,各地环权形制上“肉倍于好”的差异明显,且其单位量值更是差别甚大,因此,也不似同一地点所制造。

综上所述,可以推断邾国故城8件铜度量衡器应是在同一地点所制造的,且与其他同类器物制造地点有所不同,即为“分区制造”而成,可以印证有学者提出的“由多个地方分别制作,然后分发至各地使用”的观点。

(三)关于器物的使用

1.诏版的使用

关于诏版的使用,曾有学者撰文,认为秦诏版的使用根据大小、材质等有三种使用方式,除了“悬之国门,布之郡县”和“图章印戳”之外,还有一种是“将诏版镶嵌在权量器上”,并认为“这是一种普遍使用方法”。合水新莽诏版的功用被“疑为镶嵌在木质量器上”。对新莽诏版的使用,镶嵌法除了以孔加钉外,另可用胶黏合。有学者认为是“镶嵌在木制计量器具、最有可能是方斛上使用的”。

秦诏版不乏四角有孔者,如甘肃镇原县发现的秦始皇26年(公元前221年)铜诏版,长10.8、宽6.8、厚0.3厘米,重仅150克。这种有孔的诏版可以用钉固定在量器上,而对于无孔且较小、较轻的诏版,可以使用胶黏剂将其黏合在器物上。但对于邾国故城诏版,其面积、厚度均较大,重量达2.6千克以上,要黏合在木板上并保持长久不脱落,难度非常大。因此,其镶嵌方式应另有其法。

此次出土的各方版并非标准的矩形,四边均不平直且凹凸明显,显得非常粗糙,因此,在使用时其侧面应是不可见的。每件诏版四边与字的最小间距很大,可达4.5~6.8厘米,而秦诏版上的铭文几乎紧贴方版的边沿。由可以推测,邾国故城诏版在镶嵌到木制计量器具上时,四边很可能是被木板覆盖加以固定。这种镶嵌方式应该与出土于咸阳秦二世元年(公元前209年)诏版的镶嵌方式类似,该诏版每边中央均向外凸出数厘米见方的长方形,呈凸榫状,应该也是用以固定。

2.环权及铜衡的使用

此前发现的一些秦、汉铜权,其鼻纽磨损严重,为长期使用痕迹。而此次所出土的4件环权,外表面均为细长平行型线痕,方向一致,应是制造时的打磨线。其外表面没有任何杂乱的磨损痕迹,说明实际使用频次很低。凌乱型线痕和枣核型线痕数量不多且仅存在于环权内、外表面的交界处,应该是在对其他衡器进行标定过程中取用、套接、转动所造成的摩擦痕迹。铜衡长度及重量均很大,日常使用极为不便;中部悬鼻方孔及一端的圆孔拱形纽均平整光滑,没有任何磨损,也说明使用频率很低。这些现象均说明其为“法定标准器”,是用于标定其他度量衡器的,而非日常实用器。这也与邾国故城所在的邹城是“战国至秦汉时期鲁南地区的经济中心”的地位相一致。

四、结 论

综上所述,得到如下认识:1.器物系铜锡铅三元合金铸造而成,部分器物铸造后进行了退火、锻打,以减少铸造缺陷,利于后续的铭文刻制工作;2.每块方版是由较大的方版分割而成,锯割是分割方法之一;3.根据各种特殊型线痕的特征(及相关实验)可知,铭文为铸后刻制而成;4.新莽铜度量衡器是“分区制造”,即“由多个地方分别制作,然后分发至各地使用”;5.诏版以四边被覆盖的方式固定在木制计量器具上;6.环权及铜衡为标准器而非日常使用器。

考古学的全部工作就是“重建古代人类社会”,这需要通过考古发掘获取尽可能多的信息,因此,田野工作结束后,对出土文物本身各种信息的揭示是后续研究不可缺少的步骤。邾国故城出土的这批新莽铜器是首次科学发掘出土,也是一次性集中发现数量和种类最多的汉代度量衡器,相比于器物的重大历史价值,其本身的制造技术受到的关注较少,其铸造方法、校准方式、铭文制作方式等,都有待使用各种现代科技手段或模拟实验进行深入研究。但对器物的研究并非仅仅止于技术,而是应着眼于技术所反映的社会关系。若能够对其他同类新莽度量衡器进行详尽的形貌观察和科技检测,则能发现更多有价值的信息;将其与该批铜器进行对比,将有助于“同律度量衡”诏版和权衡的制造地点、使用方式、工匠身份等问题更深入、更准确的认识,并对手工业的发展水平和管理政策等问题开展深入研究。

注 释:

① 山东大学历史文化学院、山东大学文化遗产研究院、邹城市文物局:《山东邹城市邾国故城遗址2017年J3发掘简报》,《考古》2018年第8期。

② 马新:《邾国故城出土新莽铜度量衡器铭文管见》,《考古》2018年第8期;王子今:《王莽“宰衡”名号与度量衡新制的意义》,《考古》2018年第8期;白云翔:《邾国故城新莽铜诏版和铜环权简论》,《考古》2018年第8期;孙机:《邾国故城出土新莽衡器的初步认识》,《考古》2018年第8期;苏荣誉:《邾国故城新莽铜衡器与诏版的几个技术问题》,《考古》2018年第8期;熊长云:《试谈新见王莽“五货”铜版》,《考古》2018年第8期。

④ 白云翔:《试论中国古代的锯》(上、下),《考古与文物》1986年第3期、第4期。

⑤ 中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处:《满城汉墓发掘报告》(上),文物出版社1980年,第279页,图版195,2下。

⑥ 广西壮族自治区文物工作队:《广西西林县普驮铜鼓墓葬》,《文物》1978年第9期。

⑦⑧张锐主编:《工具痕迹检验图谱》,群众出版社2014年,第261页;第259—262页。

③⑨史本恒、王青、郎剑锋:《山东邾国故城新莽铜度量衡器铭文的制作方式》,《四川文物》2022年第4期。

⑩ 傅振伦:《甘肃定西出土的新莽权衡》,《中国国家博物馆馆刊》1979年第6期。