大众媒介时代的精英艺术与大众艺术

摘 要:大众媒介的兴起已经改变了日常生活的经验性内容,成为当代文化的新景观和新现实,也为艺术提供了新的实现形式和传播途径。本文基于阿德诺·豪泽尔对精英艺术与大众艺术的定义,探讨二者在大众媒介时代各自遭遇的困境。同时,豪泽尔关于艺术与技术、精英与大众的辩证观点,也为二者如何在大众媒介时代形成良性的互动关系提供了解决方案。精英艺术可以从大众艺术中汲取营养,保持艺术的生命力;大众艺术可以从精英艺术中获取先进的形式结构,提升自身的审美趣味。本文认为,让精英艺术与大众艺术形成良性的转化,不仅有助于艺术的创新发展,也有助于大众审美趣味的提升和社会精神文明的建构。

关键词:精英艺术;大众艺术;豪泽尔;大众媒介

一、文化阶层与艺术类型

20世纪中期,受马克思主义唯物主义哲学思想的影响,社会文化领域的研究都转向了政治文化意识层面,艺术史研究的方法论上也受该思潮的影响,发生了重要的变革。最有影响力的当属阿德诺﹒豪泽尔(Arnold Hauser,1892—1978),他在1951年出版的《艺术的社会史》中提出了艺术社会学的研究方法,其后相继出版了《艺术史的哲学》《样式主义:文艺复兴的危机与现代艺术的起源》《艺术社会学》四部著作,尝试以社会学的角度去探寻社会存在与艺术创造的关系、探寻艺术发展的内在规律问题,逐步构建了以马克思主义哲学思想为根基的艺术社会史观。

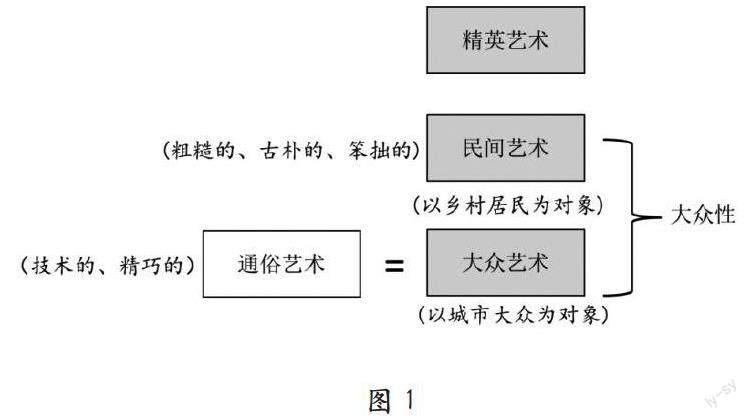

在《艺术史的哲学》(1958)和《艺术社会学》(1974)两本著作中,都有根据教育层次和文化层次对艺术进行的分类。豪泽尔认为,文化阶层中包含许多不同质的因素,可以用来弥补对艺术价值进行纯社会学确定的不足[1]198。在《艺术社会学》中,豪泽尔将现代艺术分为民间艺术、通俗艺术和精英艺术。民间艺术主要是乡村居民创作的诗歌、音乐和视觉作品,他们既是创作者,又是接受者。通俗艺术是一种满足半文化的、常常没有受过良好教育的城市公众的需要的艺术或伪艺术[1]201。而精英艺术是富有意义和独创性的艺术,它们的受众是受过教育的上层阶级,且只能取悦于少数人,所以不会太流行。关于大众艺术,豪泽尔认为“大众艺术是现代技术最新发展的产物,大众艺术不仅用机械手段生产,而且可以在任何条件下得以复制。不仅可以被复制,而且就是为了被复制而创作的。他们具有工业消费品的特征,可以归入被称为‘娱乐产业的商业范畴内”[1]247。之后,豪泽尔进一步指出,从西方19世纪中叶开始,伴随着西方文化民主化和大众媒介的兴起,艺术的受众被无限制地扩大,通俗艺术开始向大众艺术转化。随着现代工业和贸易经济的发达,通俗艺术开始呈现大众艺术的特征[1]253(如图1)。

但豪泽尔也承认,对这些概念的区分是理想化的,艺术史上出现的艺术样式几乎都是混杂的形式[1]207。根据受众的阶层区分的精英艺术、通俗艺术、民间艺术等范畴,并不是超时间和一劳永逸的。每一种艺术类型都是处于历史的辩证发展之中,并获得不斷变化的意义[1]236。这种辩证性的思想,也是贯穿豪泽尔艺术社会学理论的核心。

需要说明的是,这里的教育层次或文化层次,不是简单意义上的学历层次,也有修养、品味、教养、学识等内涵。我们从中可以看出,豪泽尔重视教育因素对人的创造性、审美趣味、价值观念起到的重要影响作用。在豪泽尔看来,艺术家的阶级成分、阶级意识和社会地位并不能直接地、单独地决定他作品的风格特征和美学质量。因为文化阶层的范围不是简单地符合于经济和社会条件,而是根据个人倾向和能力独立形成的[1]202,而这种倾向和能力可以通过教育获得。在他看来,艺术教育并不是唯一受物质手段决定的,艺术作品的质量也与艺术家的权利和经济保障无关[1]199。此外,同一种社会阶层的成员可以属于不同的文化阶层。社会的底层人群,可能拥有较高的审美水平,能够欣赏或创作高层次的艺术作品;反之,社会的上流阶层,也可能由于教养的不足,导致审美的庸俗。豪泽尔认为,“我们从高雅艺术中获得的满足决不可说成是纯粹的快悦。对高雅艺术的充分理解是严峻的智力和道德考验”[1]208。也就是说,人对艺术的体悟和理解程度,是与自身的知识背景、心理状态、道德观、艺术趣味、审美能力等紧密地联系在一起的,没有这些,观者很难领会艺术作品的形式之美,也不可能接收到艺术作品所表达的思想内容。

以教育层次和文化层次来划分艺术,显示出豪泽尔的艺术社会学与马克思主义艺术社会学的“和而不同”。马克思主义艺术理论是以艺术的社会效应为核心和主题,强调艺术的社会、政治、文化功能,而这些功能又常常与无产阶级的革命事业联系在一起,是带有政治属性的。所以马克思主义艺术社会学强调的是艺术与社会的功利关系,是一种艺术的社会功利论[2]28-29;而西方近现代的艺术理论则主要从精神表现和形式创造分析艺术,强调艺术的超现实性和创造的独特性。豪泽尔的艺术社会学可以说是“执其两端而用其中”,他虽然推崇历史唯物主义,却拒绝教条的马克思主义艺术学所预设的前提[3]。他看到了艺术自律自足的一面,却反对将艺术看成超越一切具体时空和历史性的精神游戏。换而言之,艺术一方面会受到经济和社会利益等外在条件的影响;另一方面,艺术作品的产生也离不开个人主观的、心理的、能力的因素。正如他自己所言:个人与社会、形式与内容,两者融为一体,而且只能在相互的矛盾中才能反映它们的本质[1]70。

二、现代社会精英艺术的“悖论”

如上所说,豪泽尔的“精英艺术”指的不是社会阶级,而是文化精英,亦即是我们所说的“知识分子”。在西方古代集权制的社会中,精英艺术一般都只为统治阶级和上层社会服务,创作出统一、和谐、整体综合的古典文化,例如宫廷、墓葬和宗教艺术;在中国的古代社会,精英艺术一部分服务于宫廷贵族,还有一部分是作为文人士大夫抒发情感思想、增加艺术审美情趣的精神食粮。如中国宋代的山水画,玄远淡泊。文人士大夫们通过艺术寻求慰藉,从现实社会超越到自然中去,获得精神的自由,保持精神的高洁,以摆脱因政治压迫和俗世利欲所造成的身心疲惫。如同弗洛伊德说的那样,“艺术家在不真实的艺术领域,为自己不能在社会上获得的东西找到了补偿”[1]7。

精英艺术是富有意义和独创性的,主要有两方面特点:一是尊重艺术的内在规律,也就是艺术的形式自律。在继承传统和创新方面,精英艺术始终保持着自身的质量。二是与社会的离异性。精英艺术更像是一个思想家,它总是站在一定的高度上去解释世界,它并不表现简单的人、幼稚的常识,也不反映普遍流行的思想和趣味,而是代表着对人生意义的探索,在更广阔的背景下探讨个人和社会的问题,并激励我们去改变我们的生活[1]210-211。它提出的都是关于真善美和假恶丑的价值标准问题,但却并不关心是否得到回答[1]208。

豪泽尔对于精英艺术的描述,类似于本雅明在《机械复制时代的艺术作品》(1936年)中提到的艺术的“原真性(Echtheit)”,即艺术作品的即时即地性和独一无二性。它包括艺术作品在问世那一刻起可继承的所有东西,包括它实际存在时间的长短,以及它曾经存在过的历史证据。这种原真性是技术复制达不到的,本雅明将这种特征之称之为“光韵”[4]10。阿多诺的“本真艺术”也体现出了这种精英化的特征。他认为,只有艺术是按照自身的逻辑发展起来的,是一种自律的艺术,而不是以复制和交换为目的的他律艺术,艺术才可能是真实的。总的来说,在现代社会,精英艺术主要是相对大众艺术而言的,除了看重艺术的自律性,还强调要远离社会功利性目的,反抗批量化生产和拒绝大众化的特点。

西方启蒙时期以来,随着商业经济的发展和文化民主的进步,文化精英的权威文化丧失了自己的统治地位,精英艺术和民间艺术在数量上也失去了自己的优势。一部分融入大众,变成“堕落的文化材料”;另一部分则为了保全自身,躲避到“为艺术而艺术”的“避难所”里去了。尽管现代社会的精英艺术在艺术精神表现和形式创造两个方面,不断地创新和改造着传统艺术的面貌,但由于对内在精神和新奇风格的片面追求,也导致了艺术和经验世界的离异,造成了创造和接受之间的隔膜[5]。例如表现主义、达达派和超现实主义等,虽然宣称自身的目的是批判社会现实,却由于高度形式化和唯心主义艺术趣味,无法让大多数人理解,使得这样的目标成了一种自欺欺人的个人“乌托邦”。精英艺术对“无功利性”的过度强调,使得自身不断脱离社会现实,变成了曲高和寡的“小众艺术”。尽管这很符合它们的“社恐”性格,却也造成了因为缺乏受众而无法传承的危机。所以豪泽尔指出:“艺术作品不论采用什么风格、不论如何奇异和荒诞,它总是来自经验的世界,而不会来自超越感觉、超自然的理念世界”,因为“孤立的、与生活不再发生关系的艺术作品,不管它如何迷人,总要成为一件无用的玩具,注定会失去它的人文价值”[1]2。

精英艺术的悖论就在于:它既需要在社会中找到自己的源头活水,激励人们思考自身,去批判和改变现实;却又需要在一个以自我为中心的小天地中达到自己的美学目标。艺术的绝对自由和在社会总体中的不自由永远是相互矛盾的。豪泽尔认为导致这种悖论的原因是缺少一种力量、动力和趋势:“它们可以使社会的人与自我、与其他人妥协,可以把人从我们时代的纳尔苏修斯①的命运中解救出来,从艺术家因由社会平等的倡导者变成自我表达和妥协的反对者,而遭到咒骂的命运中解救出来”[1]197。而想要寻找到“解救”精英艺术的力量,最终的办法还是寻找到艺术的“根”,它扎根于社会生活的土壤中,这就是艺术的“他律”力量。不论是何种艺术,都是在自律与他律两种力量的共同作用下获得发展,只是相对大众艺术而言,精英艺术的自律性成分更多一些罢了[1]4。精英艺术当然不可能“独自盛开”,失去了社会土壤的养分,注定会衰败凋零。

三、传媒时代大众艺术的“滥觞”

在豪泽尔这里,大众艺术主要由通俗艺术转化而来。通俗艺术在现代技术的发展下,呈现出大众艺术的特征,变成了完全商业化的、高度理性化的工业消费品,并在人们的日常生活中扮演日益重要的角色。艺术的大众化不可避免会带来了一些消极影响,艺术作品通过机械复制获得批量化生产,它不仅能让精英艺术失去不可再生和独一无二的“光韵”,也可能导致通俗艺术质量的下降,以及大众审美趣味的下降。阿多诺甚至认为,“工业化是艺术走向消亡的终点,在此过程中,每前进一步,都将以牺牲内在精制过程为代价”。

20世纪30年代,通俗媒介文化产业,如电影、爵士乐、畅销书等,刚兴起不久就遭受到了一些文化精英阶层的警惕,发出了大片声讨和抵制的声音。这些最猛烈的批判大部分来自于法兰克福的学者们。其中阿多诺和霍克海姆提出了“文化工业”的概念,特指在资本主义社会出現的标准化、规模化、类型化、机械复制、批量生产的文化产品,其特性是容易产生心理依赖,导致人性的异化和审美能力的退化[6]。阿多诺尤其抗拒文化工业,他认为工业消费的交换过程,是人类工具理性向艺术渗透的结果,艺术不可能在市场经济的影响下洁身自好。“文化工业”颠覆了艺术解放人的作用,突出其消遣功能。而这种颠覆了的艺术形式不仅没有尊重对自由和谐的向往,相反,却把不自由描绘成了不可避免,甚至让人期待[7]。的确,随着21世纪以来信息技术和多媒体技术的发展,这种具有商品特征的快感文化,已经全方位侵入到人们的精神世界,像精神殖民一样造成了一系列的社会问题,也让艺术面临着严峻的危机。

首先,由于传媒科技的发展与普及,一个自我解放的时代正在到来。在图像复制时代,大众艺术依赖于资本与消费者,这也使得大众成为了越来越重要的艺术参与者和接受者。在这个过程中,艺术产品与公众的审美趣味有着相互作用的关系。公众的趣味是由他们获得的艺术产品决定的,同时公众的趣味又决定了艺术产品的艺术水平。所以,豪泽尔说,现代大众文化就有这样一种“拉平”的作用,在它的作用下,个人的独特规范和价值观常会出现均衡倾向。说大众艺术的目的是满足公众需要,不如说公众的需要已经受大众艺术的供应制约了[1]248。但在资本的驱动下,大众艺术在选择艺术表现方式和表现形式时,常常会刻意迎合大众的审美趣味,以此作为与大众和媒体建立紧密联系的公关策略。如豪泽尔所说的那样,即便是最有个性、最有独创性的艺术家在一种风格、一种传统、一种习规系统中也会有所变动,他不能随心所欲地去做一切,而是被一种公众的意愿所左右[8]278。何况大众艺术的生产者并不是慈善家,他们的目的永远是经济利益,而不是提升民众的审美趣味。五花八门的艺术在科技和传媒的簇拥下走向民众,在为社会创造巨额财富的同时,也在无形中影响着民众的审美趣味和精神世界。在不断追求新奇的审美文化的操控之下,很可能导致庸俗审美的滋生和蔓延,从过去以崇高为主形态的审美道德教化向审丑的、享乐的消费主义审美转变,由此导致大众艺术失去了基本的审美标准。例如当下很多短视频平台中那些满足窥视欲、好奇心、情绪发泄等恶俗的内容,正是迎合了大众娱乐化、庸俗化的审美趣味,犹如“病梅”一般,形成了很多畸形的审美文化。这应验了麦克卢汉所说的“媒介即信息”的观点,将技术理性和键盘理性控制人们的思想时,人文精神和道德理想也将从文化生活中渐渐淡化。

其次,精英艺术退居到人们日常生活的边缘,渐渐淡出了主流文化艺术的潮流,这也是导致大众艺术泛滥的重要因素。在生活压力增大、紧张繁忙的现代社会,精英艺术的高雅、严肃、发人深省,和轻松、愉悦、浅显的大众艺术相比,绝无可能在数量上占有任何优势。如国画、书法在现代社会是专属于具有高雅情调的文化精英,却很少出现在普遍百姓的日常生活中了。从另一方面也体现出了精英艺术在内容、形式上与消费社会的不合拍。精英艺术的接受重习得,强调知识底蕴和审美能力,从一开始便设定了门槛。更何况,精英艺术的悖论始终存在,它既可以用一种宏大的主题叙事来批判或赞美社会,来启迪和教育大众;也可以只是作为文化精英陶冶性情、自娱自乐的“纯”艺术。排斥一切的社会功用,刻意曲高和寡,彻底失去了艺术的社会责任感和时代使命感。所以在大众眼里,精英艺术要么是高不可攀,要么是匪夷所思,导致了精英艺术与社会生活的距离越来越远。

因此,如像豪泽尔所说:我们不能把通俗艺术质量的低劣归咎于要求不高的受众[1]233。在大众媒介泛滥的环境中,虽然大众既是传播者也是接受者,但在资本的操控下,大众艺术总是在一只“看不见的手”的指挥下发展,由大数据构成的“信息茧房”,使得大众在信息媒介体系中只能成为被动的接受者;而精英艺术根本不理会社会大众的希望和期待,也不管受众能否理解他们的作品,尽管不断寻求创新发展,却总是摆出一副“遗世独立”的姿态,并没有起到提升大众审美趣味的作用。所以不能说“受众仅仅得其所欲,受众应该得到比较好的东西”[1]233。

可见,豪泽尔对艺术大众化持有的态度不完全是排斥的。一方面,他认为精英艺术和通俗艺术之间并非有不可逾越的鸿沟。精英艺术可以吸引广大的、未受过良好教育的社会阶层,而通俗艺术也可以取悦于文化要求较高、有审美眼光的知識分子;另一方面,和本雅明一样,豪泽尔并不排斥现代技术,他对技术在艺术创作和社会变革中的积极作用是持肯定态度的。虽然他认为高雅艺术在大众化的过程中,可能会失去自身的审美价值,但同时他也强调,作品的艺术价值不取决于艺术家所应用的技术手段,艺术应用现代技术并不一定意味着质量的下降。大规模生产的艺术的确会导致某些标准的降低。例如当下的影视剧作品,往往因为需求过度和对资本的逐利,导致内容的粗制滥造。然而,正如豪泽尔说的那样,技术的进展不会退却,历史的进程也不会倒转。现代化给我们的任务是掌握技术,将技术作为工具,而不是成为技术的奴隶。艺术与技术的关系,在豪泽尔这里是辩证统一的。

四、精英艺术与大众艺术的“互通”

豪泽尔不仅认为,民间艺术、通俗艺术和精英艺术的相互关系处于不断变化之中[1]236,并且相信在精英艺术和大众艺术之间,不存在一条不可逾越的鸿沟,而常常会发现它们之间联系的通道和桥梁。实际上,在现代传媒,包括现代出版业、电影、广播等媒介出现以来,精英艺术、通俗艺术与大众艺术之间的分界早已经越来越模糊了。豪泽尔正是希望在大众文化时代,寻找到一种既不损失艺术质量,又能够解决艺术与大众之间交流困境的路径。

如前所说,豪泽尔对“文化工业”的态度并不像阿多诺那样悲观。在阿多诺看来,艺术的自律性是艺术不可更易的方面,试图恢复艺术的社会角色以减轻艺术的自我怀疑的企图毫无意义[9]。阿多诺对于艺术功能性的拒绝,和艺术个性维护,意图是拉开艺术与普通大众的距离,从而保持住艺术自身的“本真性”。阿多诺对工业时代大众化的排斥,源于对艺术中隐藏的社会权力和意识形态的警惕和担忧。尤其是法西斯主义利用机械复制性控制艺术作品,企图利用大众的堕落状态代替大众的阶级意识,通过艺术(电影)起到了较大的宣传效果[4]37。阿多诺担心的是,受众会因为对大众生产媒介的依赖,导致自身意识的麻痹。随着大众传播媒介体系的发展和消费社会的兴起,媒介文化遮蔽了人的知识,浸淫了人的思维,妨害了人的自由发展。所以阿多诺主张艺术要与社会保持批判的距离,用自身的自律性来抗拒经验社会的干预,反抗社会的异化,从而寻求解放自身的力量。豪泽尔并不否认艺术在传播意识形态的作用。他在《艺术史的哲学》中提到,“不论怎样,艺术与客观的科学相比,以一种更加无所保留和直截了当的方式指向社会的目的,更明白无误地作为意识形态的武器”[8]17。但意识形态并不都是“恶魔”,自身也没有任何阶级立场,它只是人们某些意愿、需要、希望和奋斗的一种表现,对人们的精神生活、思想持久力和活力都具有重要的作用[8]34。艺术的大众化在传播积极的价值观和意识形态上,也可以发挥出最大的传播效果。《战狼》《流浪地球》《金刚川》《长津湖》等优秀电影,便是这方面的典型例子。

此外,艺术的大众化也可以让只属于少数人的精英艺术,有机会被大众看到和欣赏,这对于提升大众审美趣味和精神层次是一个契机。豪泽尔认为,“大众文化产品不仅只是破坏人们的品味,另一方面,也开启了大众的眼界,让他们第一次进入到他们从未接触过的生活领域”[1]278。自从启蒙运动以来,文化教育为人垄断的现象已不复存在,文化精英的艺术当然有着较高的位置,但这种艺术已经不再仅仅属于一小部分人了[1]236。虽然说普及精英艺术的过程并非一朝一夕能够实现,但通过教育和浸染,也可以循序渐进地实现大众审美素养的提升。李泽厚将这种过程称为“积淀”,他认为人的美感趣味、审美能力的心理建构,需要一个教育和积淀的过程。社会审美形式是时代积淀的特征在耳目感性中呈现,对人们的感性都是一种培养、锻炼、陶冶和塑造[2]28。人们在这种积淀的过程中,才能从摇摆低垂的柳树感受到忧愁哀伤,从波澜壮阔的大海感受到激情澎湃,从无限荒漠中感受到寂寞凄凉。那么,高雅的艺术作品(精英艺术)在这种积淀过程中的作用就非常重要了,因为大众艺术的“集体无意识”并不会有意在审美趣味给予积极的导向,只有精英艺术才具有这种“无目的和目的性”。只有让精英艺术尽量渗透到人们的日常生活中,并通过教育,才能摆脱“百姓日用而不知”的状况,实现从“悦耳悦目”“悦心悦意”到“悦情悦志”的目的。正如豪泽尔所说,民主和社会主义并不意味着艺术要降低到大多数人的文化水准,去满足人们对艺术的一般要求。相反,它意味着真正的艺术创造应面向更为广阔的社会阶层,应该逐渐地为人们所理解。只有较低的文化阶层和水平提高了,才能有真正意义上的艺术普及[1]235。

总之,纵然纯粹以消遣和娱乐为目的的实用性艺术,很难出于内在原因而改变形式,并且有机械重复和依赖非艺术因素的倾向。但大众感官的疲劳总归需要不断的“变异”,在精英艺术创新因素的影响下,大众艺术可以从精英艺术中吸取先进的风格形式,提升自身的创作质量,从而实现审美形式的变异。而公众在这个过程中,也能逐步建构起良好的审美心理结构, 实现文化阶层和审美水平的不断提高。

回到精英艺术自身上来说。首先,艺术无法作为一个完全“自为”的存在,尽管精英艺术(高雅艺术)被看作人类的“精神之花”,但花也不会“无中生有”,它总是与现实社会保持着或多或少的联系。豪泽尔对弗洛伊德的批判,就在于弗洛伊德把艺术创作仅仅视为“意欲的升华”,将其限制在虚构的世界中,让艺术家“变为与神经病相差无几”。而实际上,艺术家并不像神经病或精神病那样,他们总能找到回到现实的途径[8]36,并在妄想和现实世界之间保持柔软的张力。所谓“身如藕根,心似莲花,根在泥,而花在虚空”,即便是再超凡脱俗的艺术作品,也终究是来自于历史时代和现实生活的“土壤”,越是美丽真实的花朵,就越无法脱离开与 “泥土”的关系。正像豪泽尔所说:“越是伟大的艺术家,其艺术的创造与历史环境的接合就越多越有意义”“在艺术中我们可以找到无数伟大与习俗、进步与传统,不朽性与时代性融为一体的范例。受到历史和时代要求制约的审美原则与最高的艺术标准是完全可以融合的”。在豪泽尔这里,艺术的发展是在与社会的互动过程中实现的,且这一过程是动态的、复杂的,不是“内因”“外因”“自律性”等因素单独可以决定的[1]28。除此之外,豪泽尔提出,即便是非常自尊和无情的大师,也常常会对促进艺术逐渐大众化的公众做出一定的让步[8]278。因为艺术作品终归是需要与人沟通的,所以精英艺术在追求精神表达和形式创新的过程中,也不能忘记如何征服观众,一味追求严肃而排斥大众,也就意味着切断了发展前行的道路。况且,精英艺术不仅可以与民间艺术和通俗艺术的形式近在咫尺,还可以从民间艺术的朴实无华和通俗艺术的简单易懂中吸取营养、获得灵感[1]205。

五、艺术中介的“耦合”作用

如上文所述,精英艺术和大众艺术之间,是可以互相转化渗透的,且二者之间存在联系的通道和桥梁。此外,豪泽尔还更进一步地提出了艺术“中介”的概念。他认为,“没有中介者,纯粹独立的艺术消费几乎是不可能的,不然就是一种对艺术才能的神化”[1]151“艺术创作和艺术消费之间的中介体制是艺术传播的必经之路”[1]168。即使在现代传播体系中,从艺术作品到公众也离不开具有“中介”功能的人和体制。

这里需要强调的是,在现代传媒时代,精英艺术与大众艺术的“中介”已经不能一概而论了。大众艺术的“中介人”实际上等同于大众传播中的“意见领袖”(Opinion Leader)②。美国传播学者拉扎斯菲尔德(Paul Lazarsfeld)③等人早在1944年就通过研究发现:“观念常常是从大众传播媒介流向意见领袖,然后由意见领袖流向人口中不太活跃的部分。”这样的意见领袖大部分是作为“业余的艺术中介者”,由于自身的非专业和隐匿性的特点,决定了他们对艺术作品的评价和解释,常常是随心所欲、信口开河,并缺乏强烈的社会责任感和职业道德感。所以他们的作用可能是积极的,也可能是消极的,甚至是具有破坏性的。好在这种中介者由于非正式和无权威性,只能进行零散的评价和非系统性的阐释,从而决定了他们的影响只限于小范围和特定的群体中[10]。而大众艺术的“中介体制”则可视为手机多媒体、广播、电视、电影等媒介形态,如上文所述,其背后是资本的“隐形操手”。消费者生活在现实生活中,品尝着大众媒体为他们提供的东西,并根据自己的好恶来决定接受和不接受。而资本正是以公众的好恶为“风向标”,尽力迎合大众的需求。大众艺术的“中介体制”作用只在于最大程度地向受众传播艺术产品,以获取尽可能多的流量和资本。

豪泽尔关于艺术中介者和中介体制的论述,主要针对的还是精英艺术。它包括教师、艺术权威、批评家等中介人,以及剧院、音乐会、出版社、博物馆、展览会等中介体制。“艺术中介”的作用,好比是在艺术作品与受众之间的起缓冲和调节作用的“变压器”,在艺术与公众的“耦合”④中,发挥着“放大”“整流”“振荡”“滤波”等调节功能,目的在于避免艺术创作进入公众过程中的不适与耗损(如图2)。

由于很多艺术样式的结构是由抽象符号组成的,如音乐艺术、抽象绘画等,它们运用的形式语言、诞生的历史背景、社会历史地位等,有时候无法被受众直接理解。对于艺术创作者来说,仅仅是完成了艺术的“编码”的基础性工作。艺术作品只有经过“解码”传达到受众那里,才算完成了艺术的传播过程。而艺术的“解码”任务,常常是由艺术权威、艺术评论家、教师等中介者完成的。如豪泽尔所说:“艺术风格越是发展,艺术作品新奇的成分就越是丰富,艺术消费者对作品的接受就越是困难,这时就越需要中介者的参与和帮助。”[1]151“中介者给作品以意义,消除由新奇而造成的怪异,澄清疑惑,并在作品之间建立某种延续性。没有这种延续性,艺术将失去它的历史缘由,丧失再生的能力。”[1]154总之,艺术作品只有依靠中介的作用,才有可能被正确地理解和欣赏,进而完成自身的社会学意义;公众只有依靠中介的作用,才能够接收到艺术作品传达的内容和意义,从而避免艺术消费的“买椟还珠”。只有通过艺术中介者,艺术与公众之间才能进行良好的沟通和交流,艺术才能在不同文化层次之间广为传播。

如上所述,专业的艺术“中介者”一般具有较强的读码、解码能力和艺术鉴赏水平,或者是具有较高的社会地位和良好的社会关系,因此,他们对艺术作品的解释有一定的先导性,不仅会对受众的态度和行为起到支配、调节和引导的作用,也可以对艺术家的创作活动产生影响。但正是因為这个原因,中介者既可以在艺术家和公众之间架起桥梁,加强艺术家和公众的联系;也可以把两者的关系复杂化,加深艺术家与公众之间的隔阂。但因为大众对中介者的盲从,会导致他们不是根据作品的内在价值,而是根据作者的声望来评价艺术作品,而这种“声望”是由艺术中介者创造出来的[1]151。并且很多时候,受到各种社会因素的影响,作者的声望与艺术作品的价值是不对等的。

剧院、音乐会、出版社、博物馆、展览会等艺术中介体制,则是艺术传播的必经之路,它们是一个社会中不同文化阶层进行艺术互动的重要场所,为艺术的传播和发展提供了道路,并发挥着公众审美教育的功能[1]151 168。虽然艺术创作与中介体制是相互制约的关系,但艺术中介体制的作用也并不都是积极的。阿多诺之所以对艺术的他律力量充满敌意,就在于他认为社会权力、生产和分配等中介机制以各自的方式逐步渗透到艺术的生产、消费和批评中,深刻影响了艺术意义的生成。由于艺术中介体制会受到诸多社会因素的影响,也决定了他们的标准很可能是有失公允的。况且这些标准会对艺术家的创作产生支配和引导的作用,当它导向抽象、怪诞、猎奇等“非人化”特征的时候,就彻底割裂了艺术与人们日常生活的关联,更割断了精英艺术与大众艺术之间联系的通道和桥梁。使得精英艺术自封于艺术的“象牙塔”里自娱自乐;而大众艺术也将被困在庸俗的“信息茧房”中无法自拔(如图3)。

六、余论

豪泽尔认为,中介者可以提高对艺术作品的接受水平,但由中介带来的艺术的大众化也会降低精英艺术作品的水平。一个人若要欣赏真正的艺术,就必须经过一个提高自己欣赏趣味的艰难历程。只有经过教育才能达到这一点,才能有一个飞跃[1]155。虽然这样的观点有精英主义的倾向,但也向我们提醒了通过教育提升审美水平的重要性。从艺术中介者的角度来说,作为一群积累了“文化资本”的群体,他们对艺术的有效阐释,不仅仅培养了艺术的消费群体,也是对公众进行艺术普及和教育的过程。而从受众的角度来说,通过教育提升审美能力和欣赏趣味,也可大大稍弱对“中介者”的依赖。

或许,精英和通俗的界限模糊,不在于艺术作品本身的高雅或通俗,而在于受众个人的人生境界、生命感受和审美能力的差异。这便又回到了李泽厚的审美心理建构问题上了。李泽厚认为审美心理结构不是一成不变的,而是随着时代、社会的发展变迁不断变动着。通过实现理性化为感性、社会化为个性、历史化为心理的建构行程,人们的审美能力会不断加强,审美范围也会不断扩大,非美以致丑的东西都可以成为审美对象。这样,每个人都可以从生活中获得非功利的审视,可以超越于形、色、声、体的外在感知形式,发现内在的“意味”。他们既有对崇高和优美的欣赏力,也有对庸俗和低劣的辨别力;既可以从精英艺术中获得高雅的艺术享受,也可以在大众通俗艺术中获得适当的娱乐和满足。而这些,需要靠美育来实现。

从艺术自身发展来看,随着互动媒介和AI技术发发展,旧有的文化秩序可能被打破,文化阶层的审美趣味也很难用“雅俗”评价。或者,如俄国文艺理论家K·拉兹洛戈夫说的那样:“传统艺术学以艺术与产业、精英文化与大众文化绝对对立为基础的那种价值标准是完全不足取的。”[11]艺术演绎应该是多层次的,它既诉诸受众的理智,也诉诸他们的情感,既能适应大众意识的社会心理特点,也能满足高雅品味的需求。只有这样,艺术才能显示出自身强大的生命力和艺术效应,并能在任何环境中获得广泛的传播。

注释:

①纳尔苏修斯:希腊神话人物。他的名字经常被人们用来比喻自我欣赏的人或妄自尊大的人。在这里意指与世隔绝、自我陶醉的孤独艺术家。

②“意见领袖”(Opinion Leader),传播学名称。即在信息传递和人际互动过程中少数具有影响力、活动力,既非选举产生又无名号的人。这些人是大众传播中的评价员、传达者,是组织传播中的闸门、滤网,是人际沟通中的“小广播”和“大喇叭”。

③拉扎斯菲尔德(Lazarsfeld,Paul Felix,1901~1976),美国社会学家、美国实验心理学家,传播学四大奠基人之一。

④物理学上耦合是指两个实体相互依赖于对方的一个量度。电路中的耦合,是指两个或两个以上的电路元件的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象。这里用“耦合”来意指“艺术中介”在艺术与公众之间发挥的作用。

参考文献:

[1]豪泽尔.艺术社会学[M]. 居延安,译.上海:学林出版社,1987.

[2]李泽厚.美学四讲[M].武汉:长江文艺出版社,2021.

[3]方维规.“中间岛路”的艺术史观——豪泽尔艺术社会学思想探析[J].学术研究,2013(4):132-138.

[4]瓦尔特·本雅明著.机械复制时代的艺术作品[M].王才勇,译.北京:中国城市出版社,2002.

[5]王林.精英艺术的困惑——豪泽尔《艺术社会学》读后[J].读书,1988(9):45-51.

[6]陈龙.媒介文化通论[M].南京:江苏教育出版社,2011:8.

[7]沃特伯格.什么是艺术[M].李奉栖,等译.重庆:重庆大学出版社,2011:185.

[8]豪泽尔.艺术史的哲学[M].陈超南,译.北京:中国社会科学出版社,1992.

[9]阿多诺.美学理论[M].王柯平,译.成都:四川人民出版社,1998:2.

[10]邵培仁.中介者:藝术传播中的“雅努斯”[J].盐城师范学院学报(人文社会科学版),1993(1):5.

[11]拉兹洛戈夫,章杉.大众文化与电影[J].世界电影,2000(3):4-22.

作者简介:李慧涵,南京大学艺术学院博士研究生。研究方向:艺术文化学。