数字经济是否促进了中国工业高质量发展?

刘富华 宋然

[摘 要]数字经济已成为工业增长的新动能,经济高质量发展要求下,工业高质量发展不仅体现着增长的速度,还体现着工业创新发展、结构优化、资源利用效率提高和区域协调发展,数字经济能否促进我国工业高质量发展受到数字技术创新效率和工业科技与数字经济协同水平的限制。立足这一背景,文章从数字经济与工业经济融合视角出发实证分析数字经济对工业高质量发展的“U”型影响效应。研究发现,随着数字经济发展水平由低级阶段向高级阶段迈进,数字经济对工业高质量发展的影响由抑制向促进转变;调节机制分析表明,数字技术创新效率、数字经济与科技协同发展对数字经济与工业经济高质量发展的“U”型关系起到正向调节作用;区域异质性分析表明,数字经济对我国东部地区工业高质量发展具有促进作用,数字经济对我国中西部地区工业高质量发展的影响存在“U”型关系。

[关键词]数字经济;工业高质量发展;数字鸿沟;耦合协调模型;“U”型关系

[中图分类号] F49;F426[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2023)06-0061-10

一、引言

工业高质量发展是我国经济高质量发展的关键所在,也是建设现代化工業体系的重要内容。虽然改革开放以来我国工业实现高速增长,但资源利用效率低下、工业结构失衡、创新驱动不足等问题依然存在,尤其是新冠肺炎疫情严重冲击国际产业链和内外部需求萎缩的背景下,工业增长的衰退,工业经济发展质量面临严峻的挑战。

现阶段,以大数据、物联网、人工智能等为核心的新一轮科技变革以前所未有的规模和速度向我国工业渗透,显示出对工业生产方式变革和技术革新的巨大驱动力,推动工业智能化和高端化。中国共产党第二十次全国代表大会提出要加快经济数字化转型步伐,建设现代化产业体系,实现经济高质量发展。在工业经济新发展格局下,数字经济在提高创新能力、优化工业结构和提高资源利用效率等方面都发挥了重要作用,有利于解决当前工业要素配置效率低下、创新动力不足和工业结构不合理等问题,成为工业高质量发展的“新引擎”[1]。

然而由于我国传统工业科技水平偏低,生产要素不能有效匹配数字经济的发展,长期形成的以投资驱动的增长方式在数字经济冲击下是否能实现增长动力转换具有一定风险,加之数字经济对工业中不同行业的渗透率不同,表现为我国工业经济中传统工业与新兴智能产业之间日益扩大的数字鸿沟,数据资源和创新资源在产业间和区域间分配不均衡,带来数字技术和数据要素获取的不平等和利用效率的差异,进而造成技术差距和资源配置效率损失。那么,在数字经济已对我国工业经济产生重大影响以及工业发展动力亟待转换的背景下,数字经济是否能成为工业经济高质量发展的新动力?数字经济对我国工业经济高质量发展的影响机制是什么?以及是否存在不同数字经济发展水平对工业经济高质量发展影响的差异?系统性分析数字经济对工业经济高质量发展的影响效果,不仅高度契合我国数字强国的战略要求,而且能为工业经济高质量发展提供政策引导与有益参考。

本文余下内容安排如下:第二部分对相关文献进行综述;第三部分进行理论分析和提出研究假设;第四部分为模型构建及变量设置;第五部分实证数字经济发展对工业经济高质量发展的“U”型关系以及数字技术创新效率、数字经济与科技协同水平对“U”型关系的调节效应,同时探讨我国区域数字经济发展对工业高质量发展的异质性影响;第六部分为结论和政策建议。

二、文献综述

工业高质量发展是兼顾工业经济规模与效益、质量与速度和区域协调的发展,融合创新、协调、结构优化和可持续为一体的发展过程[2],工业高质量发展的影响机制主要体现在创新效率提高、工业结构优化、产业协同发展三个方面[3-4]。现阶段中国工业占 GDP 比重虽然有所上升,技术密集型产业在经济发达地区增长较快,但全国范围内工业创新驱动力不足,随之而来的是中国工业发展出现新的结构不合理和全要素生产率空间不平衡的问题,资本劳动密集型产业因内生增长动力不足与新兴高技术产业生产率差距扩大,我国中西部和东部地区的经济发展水平、资源禀赋、地理位置等条件不同,工业创新水平差距扩大,阻碍工业协调发展[5-6]。

数字经济及其数字技术在工业高质量发展中发挥着重要作用,针对数字经济对工业经济发展的影响学者们进行了丰富的研究,主要集中在两个方向。第一类从数字经济的技术创新效应出发,一方面数字经济通过数字技术应用使得工业经济价值创造的方式发生了变革,借助互联网平台形成生产新模式和新型工业,数字经济强化了技术创新对工业经济发展的叠加和倍增作用,打破了传统要素边际收益递减的规律,形成规模经济,拓展我国工业的发展空间[7-9],另一方面数字技术作为新的经济增长要素被纳入生产函数,资本、劳动力和自然资源传统生产要素的利用效率提高,有效赋能工业经济中资本密集型产业以及传统制造业技术革新,促进工业价值链攀升和结构优化[10-11]。第二类从数字经济的资源配置效应出发。由于数字技术的通用性、共享性和高渗透性等特点,构建了一个开放、自由、共享的创新网络,一方面,数字经济带动数据要素、数字技术与其他生产要素的重组,带动工业要素结构优化进而提高了生产要素配置效率,提高产业结构水平[12-14]。数字经济以通讯技术和云计算相关的一系列技术嵌入工业经济,通过现代信息网络这一整合海量的数据资源,扩展工业智能化生产能力,重构了生产要素体系,相比于工业经济中标准化生产创造的价值,提高劳动、知识、管理、资本和技术要素的占比[15-16],同时,我国工业发展可以利用数字技术带动生产要素从低生产率的部门重新配置到生产率较高的部门,推动要素结构逐渐向技术密集型或知识密集型转变,优化工业结构水平[17-18]。另一方面,数字技术通过要素配置效应带动产业协同发展[19-20],数字经济将各种类型的生产要素和创新资源聚集到共享空间,减少了生产者之间信息不对称的问题,增强了产业的信息整合和利用的能力,同时数字经济带动产业间技术融合,提高生产效率,促进整个工业协调发展[21-22]。

然而随着研究的深入,学者们探讨了数字经济对工业经济发展的负面影响,原因分为三类,其一,数字产业化发展带来对实体工业资源的“空吸”效应,表现为资本和劳动力从传统制造业流向高技术制造业,以获得更高的投资回报,趋利原则会导致科技创新流入科技创新水平高的地区,同时创新资源更容易向高技术产业和新兴服务业集聚,回流工业中的创新资源,形成经济发展“轻资产化”和“虚拟化”的趋势[23-24],一方面,造成工业科技资源的流出形成工业创新动力不足进而不利于工业结构优化[25-26],另一方面,高科技的产业拥有富裕的生产要素和科技资源,强化了垄断的力量,加剧产业间生产率差距,不利于产业协同发展,阻碍了工业发展质量的提高[27-28]。其二,数字经济与工业增长规模之间并非是纯粹的线性关系,在分析两者联系时应充分考虑不同产业的创新水平和要素结构等因素。数字经济能否促进工业增长取决于现有生产方式和创新要素与数字经济发展水平的匹配,如果匹配则可以提高生产效率[29-30]。数字经济发展初期,各产业技术配置不适应数字经济的发展环境,技术不匹配使得工业经济中劳动密集型产业向高科技产业发展转变产生瓶颈效应[31-32];同时,数字经济发展初期投资成本高,加重传统工业转型负担,由于数字基础设施建设在经济发达的区域较为完善,数字经济发展速度相对较快,数字鸿沟带来了工业发展的区域差距[33-34]。其三,数字经济的创新效应释放受区域科技水平差异的限制,原因在于科技创新水平不同对数字技术的吸收利用能力不同,进而导致数字技术效率的差异[35-36]。已有研究明确了科技水平的差异会带来数字经济发展水平的差异,由于科技创新为工业数字化转型发展奠定技术基础,配套的科技资源才能支撑数字技术与工业经济深度融合,重构创新价值体系,提高了生产效率[37],事实上,不仅科技水平影响数字经济发展,创新效率也影响着数字技术的转化。我国工业创新效率低,一方面限制了工业经济从资源密集型向技术密集型转变,另一方面限制数字技术的技术共享效应发挥。使得工业经济中各产业增长率提高水平不一致,降低工业增长效率,不利于整个工业体系结构优化和产业协同发展[38-39]。

综上所述,学者们对数字经济作用于工业经济发展的理论基础和机制进行了系统研究,但存在一定局限性,现有研究往往忽略了不同的数字经济发展水平对工业高质量发展的异质性影响,同时鲜少涉及数字经济发展中科技匹配和数字技术转化条件限制对工业高质量发展的影响,因此,本文参考了学者们关于数字经济和工业高质量发展的相关理论和思考,聚焦于数字经济对工业经济高质量发展的非线性效应,探索数字经济对我国工业经济发展质量的影响机制与区域异质性,可能的边际贡献如下:一是聚集于数字经济发展的水平异质性下数字经济与工业高质量发展的“U”型关系特征,现有研究关于数字经济对工业高质量发展的影响尚未形成统一结论,探索数字经济对工业发展质量的影响为进一步加快现代化产业体系建设提供了新的视角;二是将数字经济、数字技术创新效率、数字经济与科技协同水平纳入统一分析框架,研究数字技术创新效率、数字经济与科技协同水平对数字经济赋能工业高质量发展的非线性调节效应,深化了“数字鸿沟”下对数字经济与工业高质量发展非线性关系的理解;三是检验了我国东部地区和中西部地区是否存在数字经济与工业高质量发展的“U”型关系,为各地区差别化地制定数字经济发展政策以实现工业高质量发展提供必要经验支持和决策参考。

三、理论分析与研究假设

(一)数字经济与工业高质量发展的非线性关系

我国工业经济的增长长期以来主要靠资本投资驱动,物资资本消耗强度大和技术水平低,在工业数字经济发展初期,工业现有的资源和能力不能承载数字技术发展所需要的资本投资、高技术人员投资,加上工业企业生产方式受传统生产要素、管理方式和固化的习惯等因素的影响而造成生产方式和要素结构与数字经济发展不匹配,数字技术和数据要素不能有效利用,降低工业创新效率的同时增加工业数字化转型的成本,不利于我国工业经济生产效率的提高;此外,数字经济发展初期,数字技术和数据要素容易在以轻资产和虚拟化为特点的服务业内集聚,对工业部门的生产资源形成“空吸”,不利于工业经济的技术革新和工业协同发展,进而抑制了工业高质量发展。

随着数字经济发展水平提高,从要素配置角度,数字技术和数字要素与工业生产要素不断组合迭代,加速不同要素重组和融合,与人力资本、知识等创新要素形成互补,信息交流、获取和加工的交易成本进一步降低,实现工业经济中劳动力和资本等资源的有效供给,提高工业增长效率。从创新角度,随着数字经济对工业经济持续广度和深度渗透水平的提高,使得技术共享和科研成果共享,打破数字经济与工业经济融合过程中的技术瓶颈,产生创新收益,同时高水平的

数字技术关联下通过技术扩散更有效率,积极推进传统工业技术改造。从结构优化角度,随着数字经济发展水平的提高,数字经济通过技术进步带来要素结构和产业结构的优化,一方面,数字经济促进工业经济中的资本要素和劳动力的流动和技術共享,激发研发合作的积极性,进而带动创新需求和创新供给,数字经济通过产业关联、技术扩散等效应带动资本、人力资本重新组合推动要素结构高端化。另一方面,随着数字经济水平的提高,形成规模经济效应,推动传统工业结构升级,工业结构得到优化。从可持续发展角度,高水平的数字技术融合水平和创新能力增强,不仅促进了绿色技术进步,而且提高了资源利用效率,降低了能源消耗,从而实现了产业的绿色转型。

基于此,本文提出假设1:

数字经济对工业高质量发展影响呈现先抑制后促进的“U”型关系;数字经济发展水平处于初级阶段时会抑制工业高质量发展,数字经济发展水平处于较高阶段时会促进工业高质量发展。

(二)数字经济与工业高质量发展关系的非线性调节机制分析

1.数字技术创新效率对数字经济赋能工业高质量发展的影响机制

创新效率反映单位创新投入对产出的贡献程度,数字技術创新效率表现为利用数字技术对外部知识的利用水平,数字经济产生的大量外部知识能否被工业利用并转化为最终创新产出关键在于数字技术的创新效率,数字技术的创新效率在数字经济赋能工业高质量发展过程中发挥着关键作用。一方面,在数字经济向工业渗透过程中,数字技术创新效率的提高能提高工业经济中各主体技术融合和外部技术获取的有效性,促进产业间知识互补互通,有利于企业间技术合作,形成工业体系中上下游企业协同创新,提升产业结构的同时提高了生产效率;另一方面,高水平的数字技术

创新效率不仅缓解了数字经济发展初期挤占工业资源的负面影响,而且有助于形成资源节约型的生产方式,随着数字经济不断渗透,倒逼工业丰富科技资源和人力资本,减少物质资本消耗,呈现知识溢出的“边际效应”递增特征,为工业增长提供持续动力。由此本文提出假设2:

数字技术创新效率对数字经济与工业经济高质量的“U”型关系具有正向调节作用,能加快数字经济与工业经济高质量发展的“U”型拐点的到来。

2.数字经济与科技协同发展对数字经济赋能工业高质量发展的影响机制

技术创新与数字经济相互制约、相互作用,对工业经济高质量发展产生协同影响,数字经济与工业科技协同发展水平体现着数字经济与工业创新要素的匹配,协同水平高意味着高水平的数字经济与科技创新相互促进,因此,有必要从数字经济和工业科技协同角度来分析数字经济发展对提高工业发展质量的积极贡献。数字经济是一种技术经济范式,由于工业科技资源禀赋不同,数字技术和现有科技资源是否匹配影响着数字经济赋能工业高质量发展,具体来看,首先,数字经济有效推动不同行业内的信息和知识流动和融合需要科技支撑。其次,科技资源与数字经济匹配不仅决定着数字经济发展效率,还影响着工业经济的创新能力,传统产业研发部门的数字技术开发成本较高,数字经济与科技协同水平低,一方面导致数字经济发展缓慢,另一方面工业结构得不到优化。随着两者协同水平的提高,数字经济对工业创新发展的正向作用加强,原因在于科技资源与数字经济形成良性互动,催生工业生产流程创新和产品创新。最后,两者协同发展使得数字技术在工业体系中更容易形成技术关联,进而带动工业体系中各产业协同发展,因此从长远来看,随着科技创新和数字经济发展协同水平的提高,工业创新能力、工业结构和工业协调发展水平都得到提高,工业发展质量提高,由此本文提出假设3:

数字经济与工业科技协同发展水平能加强数字经济对工业经济高质量发展的促进力度,随着两者协同发展水平的提高,数字经济对工业经济高质量发展的促进作用不断增强。

四、模型构建、指标选取及数据来源

(一)模型设定

1.基准模型构建

由于数字经济水平的差异对工业经济发展质量存在异质性影响,为了检验数字经济发展与工业经济高质量发展之间的非线性关系,加入了数字经济的平方项(dig2),同时考虑到时间上的冲击可能是多维的,数字经济对工业经济发展质量的影响在不同地区的影响可能并不相同,区别于传统的面板固定效应模型中个体效应和时间效应都是以加法形式进入模型,采用时间和地区交互的固定效应模型,交互固定效应模型充分考虑到现实经济中存在的多维冲击,以及不同个体对这些冲击反应力度的异质性,能减轻外生冲击带来的估计偏误,如式(1)所示:

indit=αi+β1digit+β2digit2+∑γixij+λift+νt+εit(1)

其中λift代表交互固定效应,表示多维个体效应与多维时间效应的乘积,ft为共同因子,dig表示数字经济发展水平,ind表示工业经济高质量发展水平,αi表示个体固定效应,νt表示时间固定效应,εit为随机扰动项,x表示控制变量。

同时考虑到上一期被解释变量可能影响到当期被解释变量,本文拟构建动态面板模型如式(2)所示。

indit=αi+β1indit-1+β2digit+β3digit2

+∑γixij+νt+εit(2)

2.调节效应模型

为了实证检验数字技术创新效率和数字经济与工业科技协同发展对数字经济与工业经济高质量发展的“U”型关系的影响是否存在对工业经济高质量发展的协同促进机制,本文借鉴YANG等(2021)[39]的研究加入创新效率和数字经济与工业科技协同发展两个调节变量构建非线性调节机制模型如公式(3)和(4)所示。

indit=αi+β1digit+β2tecit+β3digit×tecit

+β4digit2+β5digit2×tecit+∑γxit+νt+εit(3)

indit=αi+β1digit+β2coorit+β3digit×coorit

+β4digit2+β5digit2×coorit+∑γxit+νt+εit(4)

(二)指标选取

1.工业经济质量发展指标构建

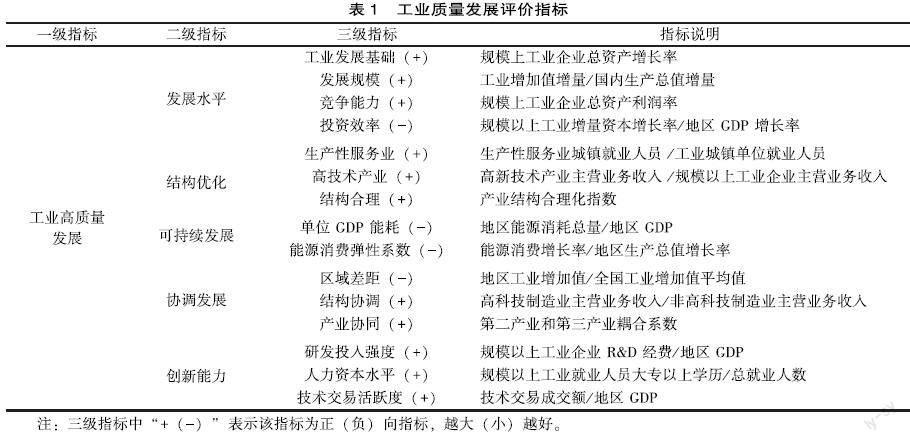

我国工业经济面临资本回报率下降、自主创新能力较弱、区域差距大和资源和环境约束问题,工业经济创新发展、可持续发展、协调发展和结构优化的重要性逐步显现。为了验证数字经济对工业经济发展规模和效率提高的综合影响,本文借鉴YAND等(2021)相关研究利用熵值法测算各省工业高质量发展指数[3],以全面反映工业经济发展质量。综合指标的构建体现了工业总量、工业结构优化、创新发展、可持续发展和工业协调发展水平,从而有助于全面探索具有中国特色的工业经济发展质量水平。

指标体系如表1所示,其中工业结构优化一方面反映了工业结构升级,另一方面體现着产业结构合理化,表现为产业间的聚合水平的协调,衡量产业间结构转化的能力和资源合理配置的程度,利用泰勒指数计算公式为∑3i=1YiYlnyiLi/YL,其中Y表示产值,L表示就业,

i=1,2,3代表第一、第二和第三产业,将其取倒数得到产业结构合理化指数。协调发展包括工业区域协调发展,用各省份工业增加值与全国工业增加值表示,比值越小表示各省份工业发展差距小,工业产业协同发展用第二产业与第三产业间的耦合协同程度表示,参考唐晓华等(2018)[40]的研究利用第二产业生产总值和第三产业生产总值计算耦合值,耦合值越大,表示第二产业和第三产业协同发展水平越高。

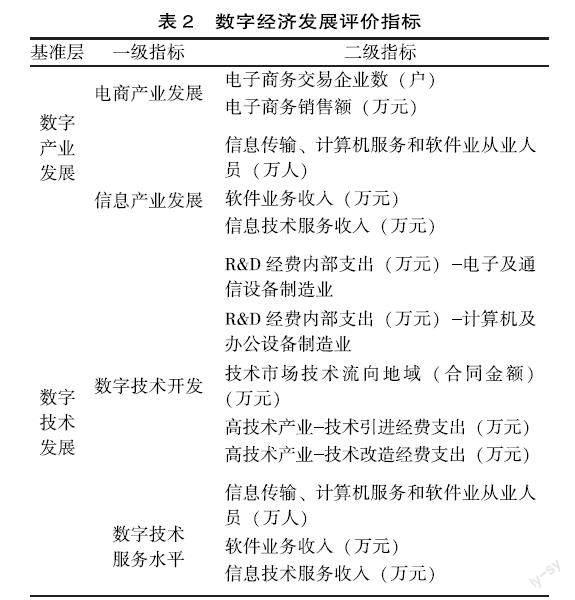

2.数字经济发展水平测度

数字经济发展水平是核心解释变量,结合上述数字经济对工业经济发展质量影响机制的分析,数字经济发展一方面促进信息化和电子商务产业的发展,另一方面通过数字技术嵌入工业生产体系带来工业经济效益,随着数字经济的发展这些经济效率会在工业不同产业间扩散,影响工业经济的整体效益,本文从数字产业发展和数字技术创新发展角度出发,采用主成分分析法构建数字经济发展水平指标,首先经过KMO检验比较不同维度指标之间的相关性,然后从4个一级指标的13个二级指标数据标准化后再选取特征值大于1的因子作为主成分,本文选取6个主成分以其方差贡献率赋予相应权重构建数字经济发展水平指数,保证了研究的严谨性和合理性,指标体系如表2所示。

3.控制变量选取

(1)城镇化水平(urban)。工业经济增长离不开城镇化的推进,城镇化为工业经济增长带来人口和资本的同时,还体现了工业结构的变迁。本文用各地区的城镇人口占该地区总人口的比重作为城镇化率的代理变量。

(2)外商直接投资(fdi)。有研究认为外资利用的水平是影响我国工业经济发展的重要因素,外商直接投资为工业经济增长提供了资金和技术,因此用各地区的外商直接投资额与该地区GDP之比来衡量外资利用水平。

(3)经济增长水平(gdp)。经济总量的增长水平影响工业经济高质量发展,本文用各省份GDP增长率表示经济增长水平。

(4)政府干预程度(gov)。政府干预程度是影响工业经济发展不可忽视的因素,其中政府财政支出既可以调节生产要素的流动进而促进各地区资源优化配置,也会因支出的效率低下而导致资源浪费,对工业发展质量产生影响,本文用各地区财政支出与该地区 GDP 的比值来衡量政府干预程度。

4.调节变量

(1)数字技术创新效率(tec)。本文借鉴陈金丹等(2022)[41]相关研究采取 Malmquist 超效率分析对数字技术创新效率水平进行测算,采用电子及通信设备制造业和计算机及办公设备制业R&D经费衡量数字技术投入,与R&D项目数共同作为创新投入,专利授权数、技术市场成交金额和信息技术服务收入等指标作为创新产出,评价我国省域数字技术创新效率水平。

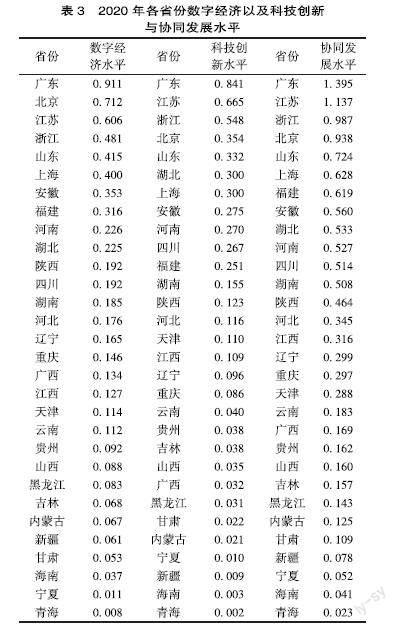

(2)数字经济与科技创新协调水平(coor)。本文根据段秀芳等(2021)[42]的研究,数字经济和科技创新耦合协调度计算公式为:C=U1×U2/U1+U222。其中,C 为耦合值,U1为数字经济发展指数,U2为科技创新发展指数,选取规模以上工业企业R&D项目数、规模以上工业企业R&D人员全时当量、规模以上工业企业R&D经费、规模以上工业企业专利授权数和技术市场成交金额等5个指标结合熵权法测算得到。耦合协调度函数测量了数字经济与科技创新水平之间的相互作用的程度,耦合协调度可以表征数字经济与科技创新水平在不同水平上的相互促进作用程度,有效评价数字经济发展与科技创新两者间匹配状况好坏,测量公式为:coor=C×T。其中,T为数字经济与创新水平的综合协调发展指数(T=αU1+βU2),以揭示两者整体发展水平对其耦合协调度的贡献值,α和β为待定系数,赋予α=β=0.5,coor取值越大,表明两者协同能力越强,各地数字经济与科技创新协同发展水平由高到底排序如表3所示,中西部地区大部分省份协调指数均小于0.5,表示数字经济与科技创新发展失调,意味着中西部地区数字经济发展挤占了工业科技资源,同时因科技水平低又限制了数字经济的发展,整体上看从2014年到2020年期间,我国各省份数字经济与科技创新的协同水平呈现上升趋势。

(三)数据说明

本文所用的数据是2014—2020年我国30个省份(除港澳台和西藏地区) 各指标对应数据,数据来源《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、Wind数据库和EPS数据库,数据描述性统计见表4,从表中数字经济发展水平的标准差可以看出各省份数字经济发展水平存在较大差距。

五、实证分析

(一)基准回归分析

1.数字经济发展对工业经济高质量影响的实证分析

本文结合公式(1)、(2)使用交互固定效应模型和差分GMM模型

对数字经济对工业经济发展质量的影响进行实证分析,考虑到数字经济与工业经济发展质量的相互影响,工业发展水平高的地区使得数字经济发展具有优势,为解决内生性问题,本文选择滞后一期的数字经济发展水平作为工具变量来解决反向因果和遗漏变量的问题,以此来缓解内生性问题,识别数字经济对工业经济发展质量影响的净效应,经过Sargan检验滞后一期的工业经济高质量发展作为工具变量是有效的,ArellanoBond检验的AR(2)的P值为0.572,大于0.1,表明差分GMM模型不存在残差项二阶自相关问题,模型具有可靠性。表5中模型(1)和(2)为使用固定效应的实证结果,模型(3)为交互固定效应的实证结果。模型(1)~(3)显示:数字经济的一次向的回归系数显著为负且在 5%的显著水平下通过检验,数字经济的二次向的回归系数显著为正且在 5%的显著水平下通过检验,即数字经济对工业经济高质量发展的影响效应呈“U”型关系。通过计算拐点值可得云南、四川和甘肃等地区数字经济阻碍了工业高质量发展,原因可能是由于地区科技水平低、数字经济基础薄弱,数字经济发展对工业创新资源和资本形成空吸,同时数字经济发展初期,要素结构的调整滞后,新技术的不成熟和传统要素结构不合理阻碍,数字经济对工业经济高质量发展产生“创造性破坏”,随着数字经济对工业经济的渗透不断加强,工业经济体对数字技术的利用能力提高,信息和技术传播突破空间限制,交易成本的持续降低,推动了科技和生产要素边际贡献提高,实现规模报酬递增;同时,高水平的数字经济加快各类经济要素的流动,形成新的创新资源组合,进一步推动要素结构优化升级,有效提高工业经济发展质量,以上分析验证了本文的假设1。针对控制变量,模型 (3)显示外商直接投资、经济增长水平、城镇化和政府财政支出都显著促进了我国工业经济高质量发展,原因在于依靠引进外资提高了工业科技水平,城镇化的发展和政府的支持,为工业发展提供了劳动力和资金支持,扩大了工业规模。

2.稳健性检验

工业高质量发展的动力来源于生产效率的提高,本文用全要素生产率替换被解释变量,结合动态面板模型的差分GMM 估计方法进行稳健性检验,本文借鉴相关研究采用超效率数据包络模型测算全要素生产率,使用永续盘存法计算各省市工业固定资产资本存量作为资本投入,固定资产折旧率选取9.6%;以各省份工业企业年末平均从业人员作为劳动力投入,各省份工业企业科技经费内部支出作为创新投入;各省份工业增加值作为产出,利用当年价格(以2014年为基期)工业品出厂价格指数进行平减[43 ]。回归结果为表5模型(4),在考虑内生性问题和替换被解释变量之后,数字经济一次项对工业经济高质量发展的影响依然显著为负,数字经济二次项对工业经济高质量发展的影响依然显著为正,说明实证分析具备一定稳健性。

(二)非线性调节机制检验

数字经济与创新效率和科技协调水平对工业经济高质量发展协同影响的非线性机制实证结果如表6所示。表6的模型(5)报告了数字技术创新效率对数字经济发展与工业高质量发展关系的影响,可以发现digit×tecit和digit2×tecit的回归系数在5%水平下显著为正,数字技术创新效率的提高改善了数字经济发展与工业高质量发展的“U”型关系,这意味着,一方面,数字技术创新效率的提高使得数字经济与工业高质量发展的“U”型关系拐点左移,数字技术创新效率不仅可以放大高水平的数字经济对工业高质量发展的促进作用,而且可以削弱低水平数字经济对工业高质量发展的负面影响,背后的原因在于数字技术创新效率的提高缓解了数字化变革要素重组带来经济成本增加和“生产率悖论”的负面效应,同时数字技术效率加快了数字经济的创新效应和资源配置效应释放,带动工业生产性投资回报率提高,进一步提高的创新积极性,推动生产要素体系向高端化演进,促进工业高质量发展。另一方面,随着数字技术创新效率水平的提高,数字经济发展对工业经济高质量发展的促进作用随之增强。从长期发展来看,数字技术和工业经济的融合不断深化,形成规模经济,数字技术创新效率提高促进了高端制造业和传统制造业技术融合,进一步推动产业融合和工业结构升级。上述实证结果支持了假设2。模型(6)报告了数字经济与工业科技协同水平对数字经济发展与工业高质量发展关系的影响,digit×coorit和digit2×coorit的回归系数都在1%水平下显著为正,可以得出数字经济与工业科技协同发展有利于数字经济发挥对工业高质量发展的促进效应,且数字经济发展水平越高,两者协同发展越有利于提高数字经济对工业高质量发展的促进效应,背后的逻辑在于科技发展与数字化生产方式变革过程中的科技需求匹配,数字经济与科技创新形成协同效应,相互促进,一方面提高工业科技创新水平,另一方面提高科技资源在生产要素的占比,使得工业要素结构高端化,形成集约和创新的增长方式,对工业结构优化和生产方式向集约型转变产生积极影响,上述实证结果支持了假设3。

(三)区域异质性分析

考虑到数字经济发展水平的差异对工业发展质量的影响效应不同,我国数字经济发展呈明显的空间差异特征,中西部地区受限于区域生产要素错配、创新水平和数字技术吸收效率等因素,数字经济发展水平整体相对较低,数字经济发展水平前10的省份中有9个省份集中在我国东部地区,中西部欠发达地区数字经济发展水平较低,鉴于此,将样本划分为东部地区和中西部区,考察区域异质性下数字经济对工业高质量发展的影响①,实证结果如表7所示。

由表7中可知,区域层面上,数字经济发展与工业经济高质量发展的关系存在差异,具体来看,由模型(7)和模型(8)可知,东部地区的数字经济发展对工业经济高质量发展的影响显著为正,且东部地区数字经济与工业经济发展质量不存在“U”型关系,这意味着东部地区数字经济可以带动当地工业经济高质量发展,源于东部地区具有科技资源、人力资源禀赋优势,数字经济发挥的技术关联效应和创新效应得以發挥,为工业经济发展提供更多动力,形成对工业经济的促进效应。东部地区数字经济发展已经跨越数字经济发展的拐点,东部地区最先接触到国内外先进技术和知识,聚集众多优秀的科技资源和物质资源,雄厚的经济实力支撑不断扩大数字经济规模,数字经济发展能与工业经济的绿色发展、创新发展和结构优化形成良性互动,促进工业的高质量发展。

由模型(9)、(10)可知,中西部地区数字经济与工业经济高质量发展

存在“U”型关系。中西部地区的数字经济发展对工业经济高质量发展的影响存在由抑制向促进转变,一方面,源于中西部地区由于科技落后、数字基础设薄弱和劳动力素质不高,加之中西部地区以劳动密集型的传统工业居多,数字经济处于发展初期,数字化变革成本过高,增加研发成本,造成了创新效率低下,不利于工业经济高质量发展;另一方面,西部地区的企业可能会面临东部地区工业生产性投资形成生产要素和创新资源的“虹吸效应”,以致各类创新资源大量集中在东部的高技术制造业中,进一步抑制中西部地区的工业投资效率和创新积极性,限制了中西部地区科技水平的提高,随着数字经济水平对工业经济渗透水平提高,工业中各企业通过学习效应快速地提高科技创新水平,同时完成跨空间生产要素配置的优化,提高了中西部地区工业经济发展质量。

六、结论与建议

本文基于我国数字经济与工业经济高质量发展“U”型关系特征的理论分析和实证检验,得出以下结论:不同的数字经济水平对工业经济高质量发展的作用具有异质性,在数字经济发展水平低时,数字经济对我国工业经济发展质量表现为阻碍效应;跨越临界值后,数字经济对传统生产要素的

配置效应

和规模效应得以发挥,对工业高质量发展表现为促进效应;调节机制表明数字技术创新效率、数字经济与工业科技协同能力能强化数字经济对工业高质量发展的促进作用,加快“U”型拐点的到来;从区域异质性来看,我国东部地区数字经济发展促进了工业高质量发展,而西部地区数字经济与工业高质量发展具有相对全国水平而言较为平缓的“U”型关系。

基于上述结论,本文提出以下建议:①推进数字化和现代化工业体系建设。充分认识自身科技水平和资源禀赋,精准识别数字化发展和工业发展的关键矛盾,加强传统工业对数字技术的吸收,中国一方面应当积极深化数字经济与工业经济的融合,跨越数字经济低生产率的门槛,形成创新协同从而更全面推动数字化转型;另一方面提高工业经济对创新资源的整合能力,这需要通过大力培养高级人力资本进而高效地利用新兴技术与产业创新资源,推动工业结构升级。②提高工业内生自主创新水平,突破核心技术瓶颈。一方面重视对数字技术人才的培养,加强我国工业各产业的数字人才的交流,同时加大研发投入,实现数字经济领域关键技术创新和积极学习前沿技术以提高创新效率带动数字经济对工业产业创新的积极作用。另一方面政府部门要推进数字技术标准化生产和规范供应,引导数字经济理性发展。③兼顾工业经济体系各产业数字化转型的协调水平,实施差异化数字经济发展战略。首先,进一步加快数字经济发展落后地区新型数字基础设施建设,提高我国西部地区数字经济发展水平;其次,加强政府对传统产业数字转型的政策引导和资金支持,推进数字化转型升级,进而提高产业结构;最后,推动区域一体化发展,畅通数字创新要素在区域间的流动,扩大数字经济红利溢出的空间半径,带动区域产业协同发展。④缩小传统工业和新兴数字产业的数字技术鸿沟,实现工业与数字经济协同发展。创新作为工业转型发展的关键动力,是工业新旧动能转换并迈向高质量发展的重要因素,一方面要强化传统制造业科技水平,促进数据信息和数字技术向生产质量与效率转化;另一方面加强与新兴数字产业的技术合作与交流,以消弭产业间的数字经济鸿沟,推动数字技术升级,赋能工业高质量发展。⑤利用数字经济实现工业区域协调发展。不断推进数字经济与工业经济深度融合,要打破各种行业、区域要素流动壁垒,借助数字经济的高渗透性,加快创新技术在工业系统间流动形成技术关联和融合发展以此推动传统产业升级,提高生产效率,加快各区域工业协调发展的步伐。

[注 释]

①

东部地区包括:北京市、天津市、上海市、河北省、山东省、江苏省、浙江省、福建省、广东省和海南省。[BFQ][ZK)]

[参考文献]

[1]何帆,刘红霞.数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J].改革,2019, 302(4):137-148.

[2]郑耀群,孙瑞环.我国工业高质量发展评价与实现路径[J].科技管理研究,2022, 42(12): 46-52.

[3]YANG Y, REN L, DU Z, et al. Measurement and spatiotemporal analysis of highquality development of Chinas industry[J]. PloS one, 2021, 16(12):0259845.

[4]李金华.新中国70年工业发展脉络、历史贡献及其经验启示[J].改革,2019(4):5-15.

[5]DENG X, LIANG L, WU F, et al. A review of the balance of regional development in China from the perspective of development geography[J]. Journal of geographical sciences, 2022, 32(1): 3-22.

[6]史丹,李鹏.中国工业70年发展质量演进及其现状评价[J].中国工业经济,2019(9):5-23.

[7]宋德勇,朱文博,丁海.企业数字化能否促进绿色技术创新?——基于重污染行业上市公司的考察[J].财经研究,2022,48(4):34-48.

[8]YU G, ZHOU X. The influence and countermeasures of digital economy on cultivating new driving force of highquality economic development in Henan Province under the background of“ double circulation”[J]. Annals of operations research, 2021: 1-22.

[9]郭吉濤,梁爽.数字经济对中国全要素生产率的影响机理:提升效应还是抑制效果?[J].南方经济,2021,385(10):9-27.

[10]PANG J, JIAO F, ZHANG Y. An analysis of the impact of the digital economy on highquality economic development in China—a study based on the effects of supply and demand[J]. Sustainability, 2022, 14(24): 16991.

[11]LIU Z. Principles of digital economics[M]. Singapore:Springer, 2022.

[12]PAN W, XIE T, WANG Z, et al. Digital economy: an innovation driver for total factor productivity[J]. Journal of business research, 2022, 139: 303-311.

[13]田秀娟,李睿.数字技术赋能实体经济转型发展——基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J].管理世界,2022,38(5):56-74.

[14]YUAN S, MUSIBAN H O, GENC S Y, et al. Digitalization of economy is the key factor behind fourth industrial revolution: how G7 countries are overcoming with the financing issues?[J]. Technological forecasting and social change, 2021, 165: 120533.

[15]王俊豪,周晟佳.中國数字产业发展的现状、特征及其溢出效应[J].数量经济技术经济研究,2021,38(3):103-119.

[16]郭晗.数字经济与实体经济融合促进高质量发展的路径[J].西安财经大学学报,2020,33(2):20-24.

[17]王冲.数字经济与传统产业融合发展的理论、机制与策略[J].商业经济研究, 2022(8): 190-192.

[18]XU G, LU T, LIU Y. Symmetric reciprocal symbiosis mode of Chinas digital economy and real economy based on the logistic model[J]. Symmetry, 2021, 13(7): 1136.

[19]宋旭光,何佳佳,左马华青.数字产业化赋能实体经济发展:机制与路径[J].改革,2022(6):76-90.

[20]LI K, KIM D J, LANG K R, et al. How should we understand the digital economy in Asia? critical assessment and research agenda[J]. Electronic commerce research and applications, 2020, 44: 101004.

[21]WANG L, SHAO J. Can digitalization improve the highquality development of manufacturing? an analysis based on Chinese provincial panel data[J]. Journal of the knowledge economy, 2023: 1-27.

[22]曹正勇.数字经济背景下促进我国工业高质量发展的新制造模式研究[J].理论探讨,2018(2):99-104.

[23]陈晓红,李杨扬,宋丽洁,等.数字经济理论体系与研究展望[J].管理世界, 2022, 38(2):208-224,13-16.

[24]陈晓东,杨晓霞.数字经济发展对产业结构升级的影响——基于灰关联熵与耗散结构理论的研究[J].改革,2021(3):26-39.

[25]张鹏.数字经济的本质及其发展逻辑[J].经济学家,2019(2):25-33.

[26]AGENOR P R. Caught in the middle? the economics of middleincome traps[J]. Journal of economic surveys, 2017, 31(3): 771-791.

[27]WU L, SUN L, CHANG Q, et al. How do digitalization capabilities enable open innovation in manufacturing enterprises? a multiple case study based on resource integration perspective[J]. Technological forecasting and social change, 2022, 184: 122019.

[28]LIU L, GU T, WANG H. The coupling coordination between digital economy and industrial green highquality development: spatiotemporal characteristics, differences and convergence[J]. Sustainability, 2022, 14(23): 16260.

[29]WILLCOCKS L, LESTER S. Beyond the IT productivity paradox[J]. European management journal, 1996, 14(3): 279-290.

[30]VAN ARK B. The productivity paradox of the new digital economy[J]. International productivity monitor, 2016 (31): 3.

[31]MYOVELLA G, KARACUKA M, HANCAP J. Digitalization and economic growth: a comparative analysis of subsaharan Africa and OECD economies[J]. Telecommunications policy, 2020, 44(2): 101856.

[32]ZHANG W, ZHAO S, WAN X, et al. Study on the effect of digital economy on highquality economic development in China[J]. PloS one, 2021, 16(9): e0257365.

[33]刘家旗,周桂芝,茹少峰.我国区域数字经济发展不平衡性对经济高质量发展的影响[J].统计与决策,2022,38(16):108-112.

[34]CANTWELL J, DUNNNG J H, LUNDAO S M. An evolutionary approach to understanding international business activity: the coevolution of MNEs and the institutional environment[J]. Journal of international business studies, 2010, 41(4): 567-586.

[35]谢康,廖雪华,肖静华.效率与公平不完全相悖:信息化与工业化融合视角[J].经济研究,2021,56(2):190-205.

[36]SUN Z, ZHAO L, KAUR P, et al. Theorizing the relationship between the digital economy and firm productivity: the idiosyncrasies of firmspecific contexts[J]. Technological forecasting and social change, 2023, 189: 122329.

[37]HORVAT D, KROLL H, JAGER A. Researching the effects of automation and digitalization on manufacturing companies productivity in the early stage of industry 4.0[J]. Procedia manufacturing, 2019, 39: 886-893.

[38]FORMAN C, VAN ZEEBROECK N. Digital technology adoption and knowledge flows within firms: can the internet overcome geographic and technological distance?[J]. Research policy, 2019, 48(8): 103697.

[39]YANG S, YI Y. Effect of technological innovation inputs on global value chains status[J]. Journal of global information management (JGIM), 2021, 29(5): 37-54.

[40]唐晓华,张欣珏,李阳.中国制造业与生产性服务业动态协调发展实证研究[J].经济研究,2018,53(3):79-93.

[41]陈金丹,王晶晶.数字化投入与制造业创新效率[J].经济经纬,2022,39(3):78-88.

[42]段秀芳,徐传昂.中国数字经济与经济高质量发展耦合协调机理研究[J].商业经济,2021(6):3-8.

[43]杨汝岱.中国制造业企业全要素生产率研究[J].经济研究,2015,50(2):61-74.

Does Digital Economy Promote the Highquality Development

of Chinas Industrial Economy?

Liu Fuhua, Song Ran

(Economics School, Yunnan University of Finance and Economy, Kunming 650221, China)

Abstract: Digital economy has become a new driving force of industrial growth. Based on this background, this paper empirically analyzes the “U”shaped relationship and the influence mechanism of digital economy on highquality industrial development from the perspective of the integration of digital economy and industrial economy. The results demonstrate that the impact of digital economy on highquality industrial development changes from inhibition to promotion as the level of digital economy rises. Further study shows that the efficiency of digital technology innovation and the coordinated development of digital economy and technology play a positive regulatory role in the “U” shaped relationship between the highquality development of the digital economy and industrial economy. The analysis of regional heterogeneity indicates that the digital economy has a promoting effect on the highquality development of industry in the eastern region of China, and there is a “U” shaped relationship between the digital economy and the highquality development of industry in the central and western regions of China.

Key words:digital economy; high quality industrial development; digital gap; coupling coordination model; “U”shaped relationship

(責任编辑:张丽阳)