后申克理论的原则、方法及思考

杨和平

一、道存象变:有机统一、层次延展

申克《自由作曲》一书以勃拉姆斯收官,而与勃拉姆斯同时代的瓦格纳以及其后的布鲁克纳作品中出现的大量半音化音高,申克表示难以接受。摩根(Robert Morgan)认为,申克内心对20 世纪的所谓现代音乐是抵触的,特别是打破协和与不协和区分的那些作品。因为对申克而言,这种区分是必须的,不协和和弦总是派生出来的,它们绝不是和声运动的目标。①Matthew Brown,ExplainingTonality: Schenkerian Theory and Beyond,Rochester: University of Rochester Press,2005,p.202.对他而言,三和弦才是真正的(具有结构力的)和弦,更复杂的和弦如九和弦、十一和弦非和声(本质)现象,它们是对位化线条相互作用的结果。②Heinrich Schenker, Harmony,Oswald Jonas(ed.),Elizabeth Mann Borgese(trans.),Cambridge MA: MIT,1954,p.188.

那么,在申克全部的著述之中,有无分析现代作品的案例?回答是肯定的,他在论文《基础线条的深入思考II》③Heinrich Schenker,“Further Considerations of the Urlinie: II,” John Rothgeb(trans.),The Masterwork in Music 2,1996,pp.17-18.中,讨论了斯特拉文斯基的钢琴与木管协奏曲,摩根有点幸灾乐祸地指出了申克这个自我矛盾之处,并说这篇分析“无意中提供了这样一个分析理论基础,即建立在不协和主音(dissonant tonics)基础上的20 世纪调性结构”④Morgan Robert,“Dissonant Prolongation: Theoretical and Compositional Precedents,” Journal of Music Theory,No.1,Spring,1976,p.53.。

对于晚期浪漫主义的诸多作品以及大量现代作品而言,半音化的运用不是点缀而是被广泛的运用,一种是申克所谓的古典自然音调性,另一种是源自半音阶的19 世纪半音调性。而传统申克理论研究者坚持认为,背景与中景结构主要是自然音,故他们多把半音化因素视为表层声部进行的产物。⑤Matthew Brown,“The Diatonic and the Chromatic in Schenker’s Theory of Harmonic Relations,” Journal of Music Theory,Vol.30,No.1,Spring,1986,pp.1-33.布朗(Matthew Brown)认为,申克在《和声学》中清晰地阐明了主三和弦可导出完整的半音体系,可在中景层面生成半音进行。

另一些后调性音乐作品则走得更远,推倒了众多传统藩篱,因而与之前具有共性特征的调性音乐有很大不同,那么,它们也存在某种通用的“背景”吗?一些坚守传统的学者表示了担忧。我们应该承认,每一种理论尤其是像申克理论这种既讲观念又讲具体操作方法的理论,在时代语境变迁之后,难免显露疲惫与不相适应的一面,而理论拥趸者总是不甘心当作过时之论,积极地通过申克观念之“道”来拓展其操作方法的界限。于是,争议归争议,申克理论的拓展研究在众多学者的努力与开拓下,在各种质疑声中积极发展,并结出了丰硕成果,涌现出了一批重要学者,如萨尔则(Felix Salzer)、爱泼斯坦(David Epstein)、福特(Allen Forte)、特 维 斯(Roy Travis)、摩 根(Robert Morgan)、斯特劳斯(Joseph N.Straus)、科恩(Richard Cohn)、贝克(James M.Baker)、图恩(Pieter Vanden Toorn)等,相关著述多以“后申克理论”(Post-Schenkerian Theory)概括之。

萨尔则(Felix Salzer)作为申克的嫡传弟子,对申克理论的拓展研究起到了重要推动作用,他用符杆长短、括号及“CS”和声符号等取代了申克经典图谱形态,尤其关于结构和声与延长和声的论述对申克理论的拓展研究具有深远意义。其后众多学者一方面继续拓展理论的应用边界,一方面积极在技术层面作相应调整,让作品、分析技术、理论三者相统一。

与传统申克理论相较,后申克理论的发展变化主要体现在三方面:一是“域扩展”,将申克理论的分析应用扩展至广阔的后调性音乐之中;二是“态拓展”,为适应后调性音乐之特点,后申克理论对基本结构及延长形态作了相应变化与拓展处理;三是理论综合,将申克理论与其他分析方法综合起来,以混合策略来解析作品。

在后申克理论中,尽管有“域扩展”“态拓展”,但有机统一、层次(前景—中景—背景)延展依然是申克理论与后申克理论的共同原则,通观来看,道未变,乃象变也。

从研究现状而言,暂未见以“后申克理论”或“新申克理论”(Neo-Schenkerian Theory)命名的学术专著,百家之言散见在一些著作与分析论文之中,本文尝试做些理论梳理与总结。本文内容限于音高分析,不含节奏分析,对节奏分析有兴趣的读者,可阅读相关文献⑥相关文献有,[美]格罗夫纳·库珀、[美]伦纳德·迈耶:《音乐的节奏结构》,张巍、姜蕾译,上海:上海音乐学院出版社2019 年版;Maury Yeston,The Stratification of Musical Rhythm,New Haven: Yale University Press,1976;Carl Schachter: “Rhythm and Linear Analysis,A Preliminary Study,” in Felix Salzer and Cal Schachter (eds.):The Music Forum,Vol.4,1976,pp.281-334;William Rothstein,“Rhythm and the Theory of Structural Levels,” Ph.D dissertation,Yale University,1981;Joel Lester,The Rhythms of Tonal Music,Carbondale,Edwardsville: Southern Illinois University Press,1986.。

二、方法述要:基本结构、和声延长及关系衡量

(一)基本结构

1.“持”:沿用传统申克基本结构。在一些近现代音乐作品之中,调性或调状态并未在所有作品中消亡,保留有调中心,因而用传统申克基本结构来控制作品依然具有实用性。

2.“变”:偏离、残缺。“偏离”指基本线条与分解低音关系相偏离。在双调性与多调性的音乐之中,基本线条与低音服从不同的调性逻辑,呈现偏离之象。“残缺”指基本结构的二维形态不完全,或者一方完全,另一方不完全,表示这些后调性音乐作品在挣脱与回归传统之间的撕裂状,形散神聚。

3.“新”:主音式音响体(tonic sonority)⑦Roy Travis,“Towards a New Concept of Tonality?” Journal of Music Theory,1959,3 (2),pp.257-284.——在一些后调性音乐作品中,一个(或两个)富有特性的音响体成为音乐发展的基础,其地位相当于调性作品中基本结构(或主和弦),但其音响结构、形态、组织又与之有别。音响体在福特、特维斯等学者的著作中均有表述,但陈词不尽一致,本文采用特维斯的主音式音响体来说明,它是诸多后调性音乐有机统一体的基础,为音乐发展方向的引导者,也是音乐层次构建的基础。观念上,它是申克有机统一体的延续,主要表现为:单一音响体发展、不同音响体交互发展。如勋伯格《管弦乐五首》(Op.16)第3 首中的5-z17[212320],以及斯特拉文斯基《春之祭》中的8-28 与8-23。但是,后调性音乐中没有一个普适的、唯一的主音式音响体,它因作品而异。

基本结构无论是延续调性音乐中的二维结构,或做变体乃至新象,作为作品之基,资始之本,厚德载物,其延长体现阴阳相济、多维多层、联动延展之特点。

主音音响体的姿态及其连续、动力与平衡设计是分析的主要问题。因此,分析必须传达出一个完整的系统是如何构建起来的,即①音高构成(横与纵),尤其是音序及音程含量关系;②节奏特征;③变形发展,诸如逆行、倒影、倒影逆行,扩大、缩小、融合新材料等;④基本音程模式(BIP)变化,指同一集合移位、倒影或倒影移位之后,基本音程模式可能保持亦可能不保持,如有变动,有何变动,变动因果为何;⑤与其它音响体的关联(不同对象之间的联系);⑥结构层次运动。

(二)和声延长

1.结构集合与延长集合

结构集合(Structural Set)指在和声意义上表明音乐根本运动方向与重要音响特征的、具有骨架意义的集合。有时,它(们)与主音式音响体合二为一,具有概括全曲的意义,是“音乐时间”的概括表达,有时与主音式音响体分离,各有逻辑,协同发展。延长集合(Prolonging Set)指为音乐细节提供各种戏剧效果的装饰集合,诸如经过集合、邻音集合等,是音乐时间“褶皱”的具体呈现。结构集合的方向及意义越清晰,围绕它进行的润饰与延长分析就越有说服力。

延长集合可以丰富、改善声部进行,既可以扩展两集合之间的空间,也可以延长单个集合,斯特劳斯举例说明:“假设有三个音乐事件X、Y 和Z,……Y 在结构上低于X,并延伸了X,在Z 到达之前,X 不会被取代。”⑧Joseph N.Straus,“The Problem of Prolongation in Post-Tonal Music,” Journal of Music Theory,Vol.31,No.1,Spring,1987,pp.1-21.有如刘勰《文心雕龙》中所谓“思接”“视通”之理。音乐是流动的,正是通过其它音乐事件的加入,音乐才有继续发展的动力,通过它们传递的一致性信息,延长的逻辑链条得以构成。

分析着眼点有:贯穿发展,诸如动机集合;关系聚焦,诸如音场集合、共同集合;结构位置或结构作用,如边界集合、联系集合,所谓“谿谷之会”,循脉往来。结构集合贯穿有两种表现,一种为“显”存在,即在旋律、和声、织体与音色安排上有一条清晰的线条;另一种为“隐存在”,该集合的组成元素消解在不同集合、不同声部之中,形同草蛇灰线,隐伏其中。

2.强调方向与强调扩展

现代和声的延长有两种表现:一种是强调方向而非扩展;一种是强调扩展而非方向。“强调方向而非扩展”指作品具有明确的“音势”设计,用预设的“次序法则”或“次序逻辑”来规范集合的演变与不同集合衔接。如同易经通过“覆”“错”爻变逻辑,生成下卦,由此构成六十四卦卦序。“强调扩展而非方向”指特定的音响色彩与特定趣味是其创作主旨,音响延展有一定的同质性,核心集合具有音场作用。

音响效果上有气盈气虚之别,有的追求“强动力”,有的追求“弱动力”。对分析者而言,要关注延长跨度(Prologational Span),即延长覆盖的区域边界,从某个和声区域进行到另一个和声区域的边界,注意边界和弦的特征。分析内容除剖析这个法则或逻辑之外,还应将音响特征、空间布局、内在关联(不同集合之间)、贯穿设计(出现频率)、运动方向、文学内涵等纳入到分析中来。

(三)关系衡量

1.关系聚类

分析中,关系衡量过程即聚类(Clustering)过程,所谓聚类即合并同类项,点线面递进,建构不同层级的关系网络。

一种是比邻关系聚类:首先以一个切入点入手,将该点的分析数据进行前后比较,将关系相似、距离最近的音乐事件合并为一个聚类(即层次化结构中的一个节点),形成层次化聚类结构的第一层。其后,通过不同聚类的比较分析,并将关系相似、距离最近的聚类进行合并,从而形成更高层次的聚类。

不同“点”的相连,可能呈现某种线性布局,比如郭文景的《狂人日记》,全剧共分五场,各场中心音分别为:♭E-F-C/ B-♭B-♭E 的布局之特点,刘康华先生将调性关系、场景设计、戏剧设计结合起来,认为它们具有“拱形对称的统一关系”⑨刘康华:《郭文景室内歌剧〈狂人日记〉和声研究》,《中央音乐学院学报》2001 年第1 期,第26—37 页。。而从线性布局来看,上述中心音的安排有着清晰的和声功能逻辑,即I—II—V—I。

从前景来看,音响相似的集合在乐思流动中互相替换,在和声色彩上形成光斑流动效果,它们构成音响“近义场”,通过关系再聚类,则构成具有中景意义的音响族群。这其中,可能会有主辅层次之分,多次循环或以长大篇幅予以强调的聚类,具有主场意义,插部具有辅场意义,主场辐射整体,辅场影响局部。主场与辅场可近义相含,亦可包围对比。显然,这和曲式分析中,结构单位由小到大的组合类似。

一种是筛选聚类:联系集合是应用集合复合型理论(K,Kh)诠释聚类的出发点,但诸多实例却表明联系集合自身的尴尬处境:它既未被强调(如时值、音位),也未贯穿发展。所以,只有联系集合贯穿出现,或在重要的结构部位得到强调,那么,它才凸显其结构意义。若一个集合群的整体或大部分或主要的节点集合属于某一特定的子复合型(Kh),那么,该复合型作为聚类具有较高的结构意义与表现意义。不同结构段落中的共同集合,以及集合复合型、集合类属的交集也是诠释聚类的出发点。交集有时规模较大,需要增加其它分析技术进行筛选过滤,以期获得更佳的分析效能。

2.映射关联

关系衡量还可将映射的概念纳入进来。不同层次之间的音不是孤立的,而应是相互联系的,中景对前景形成“制约”关系,背景对中景形成“制约”关系,它们相互的对应关系可结合映射来观察。前景→中景→背景形成具体到抽象的映射,反过来,背景→中景→前景形成抽象到具体的映射,形成具有层级特点的复合映射关系。所谓复合映射是指前景对中景、中景对背景形成“多对一”的映射关系,如前景中的集合x 与中景中的集合y 为映射关系,y又与背景集合z 构成映射关系,则x 与z 为映射关系。前景中多个延长集合(多点)对应中景中的一个结构集合(单点集),而中景中的诸集合(多点)对应背景中的一个结构集合(单点集)。所以,一个“点”可能是前景的起点,也可能是中景的节点,同时也可能是背景的支点,那么,该点的延长就会伸向不同的维度之中,围绕它来探讨各种关系的生成与发展是分析的一个出发点。

(四)分析实践

德彪西的前奏曲《牧神午后》,主调性为E 大调,半音阶、全音阶、五声音阶混合使用,乐队织体中,各种音乐姿态(Gesture)交混发展,细腻的多层节奏让音响张力相互传递,三部性结构中非对称结构比例的设计,特别是黄金分割比例的多维运用,营造出迷茫飘忽的幻觉。谱1 是萨尔则对其呈示部(第1—30 小节)所做的申克分析。呈示部的结构是主题加三次变奏,第30 小节在属和弦上开放结束。萨尔则所做旋律分析第一层次表现了属音B 的延长,第二层次凸显了♯C—B 两音,♯C 作为倚音装饰了属音B,也成为听觉中重要的起始音型,然后是朝向内声部运动至♯G,再自G 返回。基本乐句呈示(第10 小节)后,紧接三次细腻变奏(10+5+5 小节),重沓朝向内声部的运动,增加了色彩涌动的效果。开始三小节只有旋律没有和声,主和弦仅在心理层面存在(谱中用括号表示),其后通过特里斯坦和弦以及DDVII7、♭VII7、VI7等不同七和弦延绵推动,延长了主和弦,运动方向是第30 小节的属和弦。萨尔则通过不同音符的时值、符杆长度、括号等图谱记号,阐释了主题旋律与和声运动的层级差别,对二者运动方向做了较清晰的揭示。

谱1 德彪西前奏曲《牧神午后》第1—30 小节(萨尔则)⑩[美]菲利克斯·萨尔则:《结构听觉——音乐中调性的贯串性》,叶纯之译,姜蕾译校,上海:上海音乐学院出版社2016 年版,第376—377 页。

巴托克《小宇宙》第124 首《断奏》,作品生动活泼,具有敲击性特点。在这个作品中,传统申克基本结构已荡然无存,♯D-A 发挥主音式音响体作用,控制作品的发展。

音高层面上,半音阶与自然音阶对峙。结构具有起承转合的特点,合的部分规模最大,力度对比强烈,半音碰撞,最后4 小节音区最高,力度最强,为全曲高潮。前两段建构在持续音♭E 之上,后两段则突出A 音,二者“在♭E 与A之间建立了一种极性,……通过时间在运动中展开了一个特定音程(三全音)”⑪Roy Travis,“Towards a New Concept of Tonality?” pp.257-284.,这个增四度音程为全曲音响运动的核心。

谱2 是特维斯做的分析图谱,他用二分音符以及横线,突出了音响体♯D-A(2-6)的结构意义,虚线表示单音的延长,有符杆、无符杆的四分音符主要表示经过性的半音运动。音响体中的两音各自延长,此消彼长,一音保持,一音装饰,又结合移位、转位以及加入经过性的半音素材,让这个简洁音响体的延长充满戏剧性与趣味性。

该音响体的运动,在结构上又具有三分性的特点。引子为单音♭E 持续,最后结束音为A音,这两个极音的方向设计,预示增四度的结构意义。第一阶段(1—10)中的A 段与B 段虽然都强调了三全音,但织体写作不同,A 段的上声部具有半音化的特点,B 段的上声部为自然音阶,但都装饰了A 音。第二阶段(11—31)可视为A 到♯D 的运动,是第一阶段的转位进行。从第12 小节开始,声部交换,持续音A 占据上声部,活跃的下声部则汇聚12 个半音,装饰♯D音。第20 小节开始,两声部则采用呼应式写作。第三阶段(32—36)节奏密集,最富有结构张力,上声部为A 的装饰变奏,下声部为♯D 音的装饰变奏,最后两小节,半音上行,两声部终止于单音A 上,作为音响矛盾的解决。

谱2 巴托克《断奏》申克分析(特维斯)⑫谱2、谱3 出自Roy Travis,“Towards a New Concept of Tonality?” pp.282-283,278-279.

巴托克《小宇宙》第123 首《切分音》,速度为快板,性格活泼,有一定的舞蹈性,“切分音”主要通过低声部改变节拍重音的运动来体现。结构为三段式,呈示段(1—17)为5/4 与4/4 的交换拍子,节奏律动不规则,结构为4+4+4+5(扩充),前12 小节为连续下二度模进的三乐句。对比段(18—26)4/4 拍子,力度很强(ff),声部交换。低声部为半音化下行(集合12-1),高声部为和音式写作,在D 音持续的基础上,半音化上行叠置(集合4-1)。再现段(27—38)为变化再现,第31 小节再次强调了动机集合4-20,低声部通过D—G 的运动,突出了G 音的中心音作用,最后以强力度模进上行,高低声部以最远跨度在集合5-32 上做高潮式结束。

谱3 是特维斯做的分析图谱,上声部用二分音符突出了音程集合2-3(增二度)的结构地位。低声部则以G 为中心音,以调性功能为依托,构建了I—IV—V—I 的进行。这首作品的特殊性在于,低声部保留了传统调性功能进行的逻辑,而上声部的旋律运动完全不是基于传统基本线条,而是增二度的延长,它通过移位、加入经过性的半音材料来增加其张力,这种偏离的二维结构体现了调性与非调性的拉扯与融合。

在特维斯的分析中,集合3-3(3,6,7)[101100](G♭E♯F)不是传统大小三和弦,而是前文述及的主音式音响体。G 作为中心音,低音运动G—C—D—G 则是功能和声中I—IV—V—I 的进行。再现段及尾声中,在和弦基础上增加并突出了♯A 音(成为集合4-17),特维斯作为等音♭B 解释,具有类似小调的色彩作用。

值得一提的是,动机在传统申克分析中一直伴随基本结构而呈现,是附着在主干上的枝叶,处于前景与中景层次。萨赫特说:“在调性音乐中,动机永远无法与运行在背景中的线性与和声力量相分离。”⑬Carl Schachter,“Analysis by Key: Another Look at Modulation,” Music Analysis 6,1987,p.291.在一些现当代音乐中,由于调性坍塌,由基本线条与分解低音组成的二维结构不复存在了,但是动机还在,于是它的结构意义被提升,成为一种较为常见的具有基本结构意义的音响体。这样的音响体是理解、分析作品的门户,也是理解分析者意图的基础。

谱3 巴托克《切分音》申克分析(特维斯)

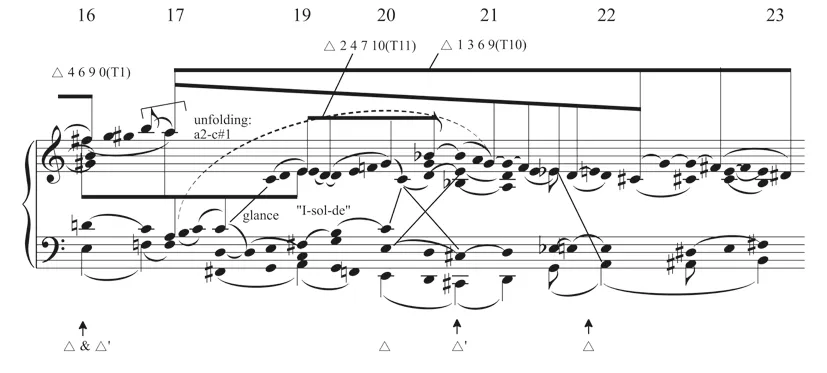

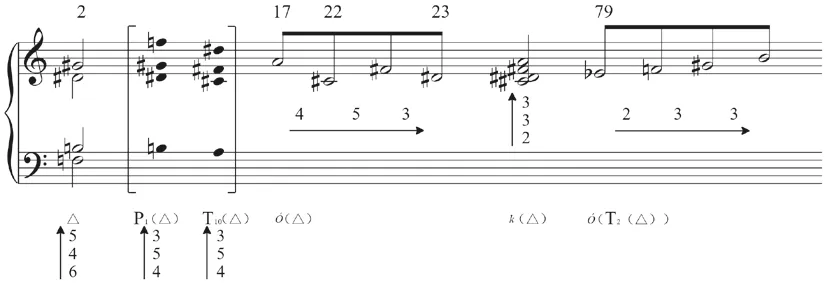

对于瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲的分析,福特把特里斯坦和弦动机4-27(3,5,8,11)作为主音式音响体展开分析。⑭关于该作品的分析,还可参看笔者论文《论线性分析的混合策略——探讨申克分析与动机、集合、曲式等分析方法相结合的相关问题》,《黄钟》2017 年第1 期,第68—78 页。谱4a 表明的是第16—23 小节4-27 模进运动的层级图谱,中景第一层是♯FACE(T1:6,9,0,4)、EDG♭B(T11:4,2,7,10),中 景 第 二 层A♯C♯F♯D(T10:9,1,6,3)与之交错发展,四音各自延长,尤其是A 到♯C 跨音区六度下行延展。谱4b 概括了特里斯坦和弦作为主调式音响体在前奏曲中纵横轮转的情况,每个集合下面的数字如645、453 等,表示的是基本音程模式,即表示该动机因移位、倒影及元素顺序改变而呈现的不同音程关系。作品中不间断进入的四个主题ABCD,本质上具有同源性。

谱4 瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲分析(福特)⑮Allen Forte,“New Approaches to the Linear Analysis of Music,” Journal of the American Musicological Society 41 (1988),pp.330,337.

(a)局部:第16—23 小节

(b)整体

三、思考:阴阳虚实、揆时度势

1.阴阳虚实

调性音乐的基本结构本质上是主三和弦的延长,而在诸多后调性音乐作品中,主音式音响体取代了主三和弦的位置。主音式音响体的形态特征本质上是“数”的外化,即外化为具体的音程关系与节奏关系等,“数”的增减又体现了音响体运动中的阴阳变化,化为线性发展的戏剧动力。主音式音响体的延长主要表现为创作技法逻辑的持续性,操作层面上,以音响体(或其中的组成音)为点,由点带线,以线带面,剖析音乐发展的纵横之理与方向控制。

主音式音响体在作品中的延伸如草蛇灰线,它的延续体现了音乐发展的一致性。它常弥漫在前景、中景、背景等不同层级之中,或主调化或复调化,虚实结合,分析时需厘清音响体的延长线条与织体其它部分的关系。萨尔则认为,“必须首先学会区别稳定的要素与运动及装饰的要素”,“区别纯粹形式中的和声及对位因素”,“旋律线的音要形成贯串的有机体(coherent organism)就必须有方向”。⑯[美]菲利克斯·萨尔则:《结构听觉——音乐中调性的贯串性》,叶纯之译、姜蕾译校,第50、59 页。主音式音响体的演变是乐思延展的主流,各种装饰渲染如同支流。主流汇集支流,或急或缓,此起彼伏。若主音式音响体是经,装饰体则是络,或经满络虚,或经虚络满,需分析者有一定感性“同情”与理性抽象能力。

2.揆时度势

因势利导,顺势而为。声部流动、结构流动要关注音势。音势指音乐的发展趋势,是音乐连贯性、戏剧性的逻辑基础。所谓道者,导也。处理前景、中景、背景的关系时要顺“势”而为,不背“道”而驰。后调性音乐中的“音势”主要受控于主音式音响体与作曲家个性化的作曲技术,着眼点是作品一致性问题与戏剧发展问题,张力益之损之,决定修辞的运用,按照强弱关系,逐层标识或剥解其附着的藤蔓,可以说,张力流引导装饰流。从文字阐释而言,表层音乐进行更多体现为感性听觉印象,而结构音更多是理性的、深层次的存在。它们在各自的层次中构成理论自洽,又构成包含关系的结构环,二者互为补充解释。

尽管后申克理论已取得巨大进展,展现了其分析的有效性与强大生命力,但我们也应严肃承认它对诸多个性鲜明的现当代作品分析还缺乏说服力。即便是对德彪西一些作品的分析,也存在难以自圆其说的问题,譬如在德彪西的一些作品中,有的“片段带有暂时性的和声目标,但它们并不相互连接成更大的结构”,有的出现了“线条保持很长的时间,甚至在整个作品中持续,它们帮助乐曲获得了某种连贯性,但是这些线条的运动不是定向的,它们可能是静止的……,没有任何从一个音解决到另一个音的连续意义,或大范围和声目标的意义”。⑰[英]尼古拉斯·库克:《音乐分析指南》,陈鸿铎译,上海:上海音乐出版社2016 年版,第60 页。这提醒分析者不能机械僵化地运用申克分析技术,需要综合不同的分析方法、思路来寻求较为合理的解决方案。混合策略是后申克理论分析实践的必然选择,即以申克理论为主体,综合其他不同分析方法,这不仅是增强音乐分析效能的有效途径,也是当前申克理论发展的主要潮流。