论工尺谱起源与唐代文字谱的关系①该文是耐尔森教授据他在东洋音乐学会东日本支部的第41 回例会(2009 年)上的发言稿整理而成。文章收录于矶水绘编:《文学与音乐史论集:诗歌管弦的世界》(「論集 文学と音楽史:詩歌管絃の世界」),大阪:和泉书院2013年版,第65—93 页。译文已获作者授权许可。

[澳]斯蒂芬·G.耐尔森 著 李小艾 译

前言

工尺谱是现存中国的一种传统记谱法,谱字为“合、四、一、上、尺、工、凡、六、五、乙”,广泛运用于歌曲和器乐中。最常见的是作为唱名来表示相对的音高,如同西方的Do、Re、Mi 音阶(移动do);但在特定情况下也可像固定的Do、Re、Mi 音阶一样,用以表示特定的绝对音高。工尺谱最早见于北宋时期(960—1127)②译者注:指工尺谱字最早见载于北宋沈括(1031—1095)的《梦溪笔谈》卷六“乐律”、《补笔谈》“乐律”。[北宋]沈括著,胡道静校注,虞信棠、金良年整理:《梦溪笔谈校证》,上海:上海人民出版社2016 年版,第221—223、667—673 页。关于工尺谱字最早记录的争议,除了《楚辞·大招》中“四上竞气”之外,还有张世彬在《中国古代音乐史论述稿》指出袁均哲《太音大全集》载陈拙减字谱中“以工代商”“以乙代文”的“工”“乙”两字。见张世彬:《中国古代音乐史论述稿》,中国香港:友联出版社1975 年版,第415 页。李健正也认为“工”“乙”两字“算作迄今所见之史籍中被叙述为最早的两个工尺谱字”。见李健正:《论工尺谱源流》,《交响》1985 年第3 期,第4 页。,关于其起源,有一种说法是源于唐代的文字谱,更准确地说是管乐器(筚篥、横笛)谱。然而,相关研究中还未提及不可或缺的筚篥谱相关史料,且有很强关联性的方响(方磬)谱相关史料也未涉及,因此说服力上稍显欠缺。本文将尽可能地拓宽历史视角,通过日本现存的重要筚篥与方响相关史料,进一步探讨工尺谱的起源。关于本文中使用的 “文字谱 ”一词的严格定义,请参考拙作《文字谱的历史——从中国到日本》(「文字譜の歴史-中国から日本へ-」)③[澳]耐尔森(Nelson):《文字谱的历史——从中国到日本》(「文字譜の歴史 -中国から日本へ-」),载二松学舍大学二一世纪COE 项目课题事务局编:『仏教声楽に聞く漢字音-梵唄に古韻を探る-』(二松学舍大学二一世纪COE 项目课题「日本漢文学研究の世界的拠点の構築」2008 年国际研讨会报告书),2009 年,第95—117 页。。其中筚篥、横笛等管乐器的文字谱,主要用来表示乐器的演奏指法,谓之指孔谱。通过标明演奏的指法间接地向演奏者指示要演奏的音符的音高,可视为奏法谱的一种。这些与音高相关的谱字通常由汉字、异体字或减字组成,因此使用了“文字谱”这一表述,相当于一种“记号”,并不具有相互关联的语言学内涵。

一、工尺谱起源相关的先行研究

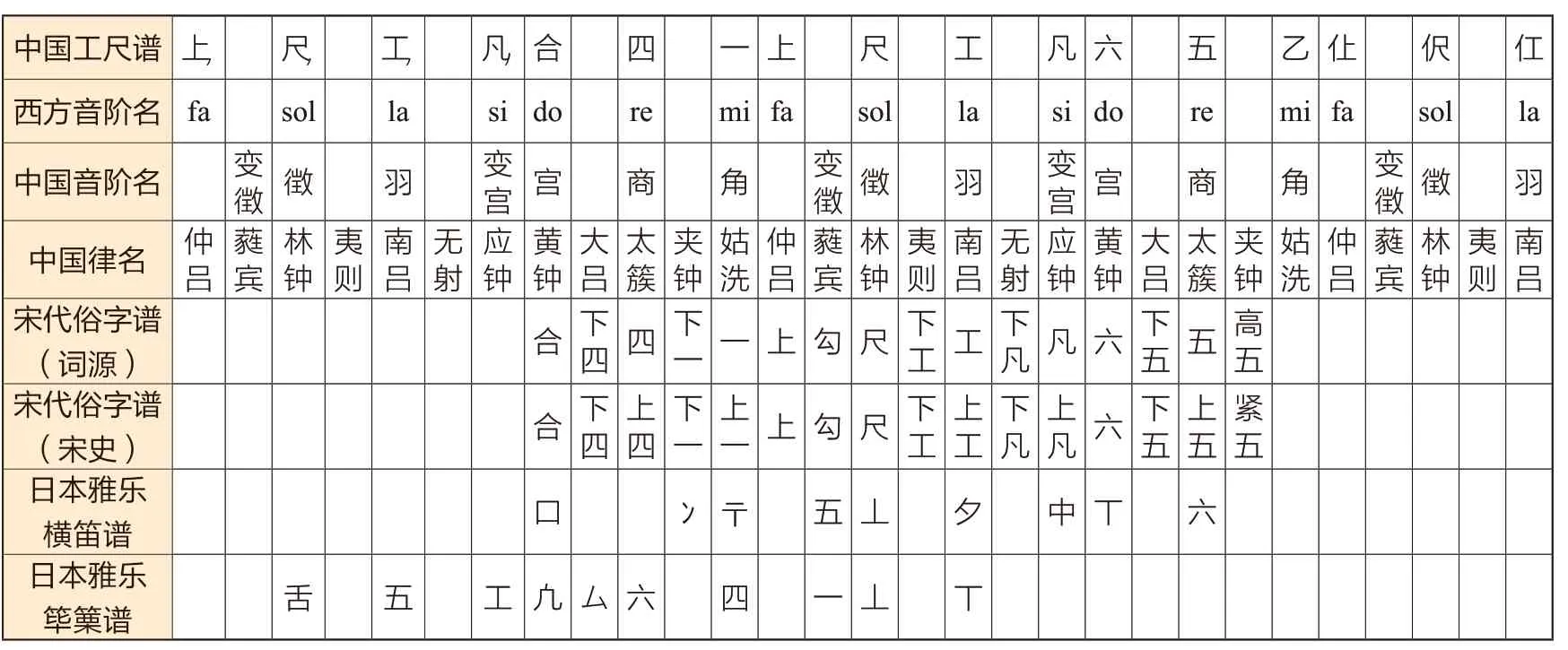

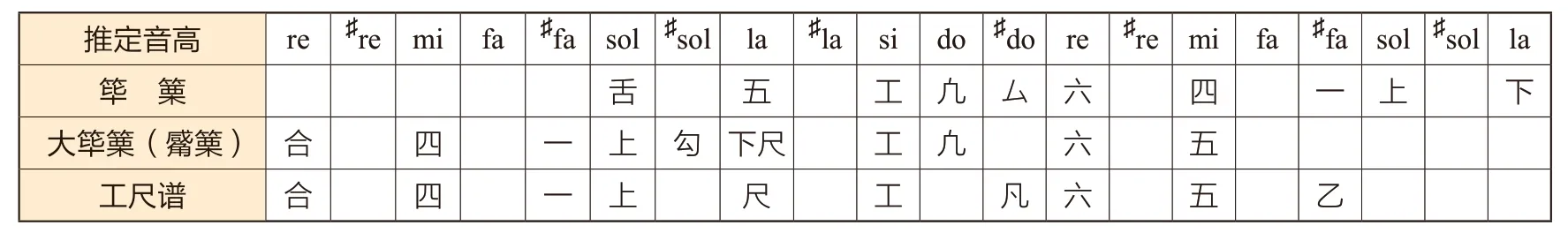

表1 引用自平凡社出版的《音乐大事典》④[日]下中邦彦编:《音乐大事典》,东京:平凡社1982 年版,第338 页;[日]平野健次、上参乡祐康、蒲生乡昭等:《日本音乐大事典》,东京:平凡社1989 年版,第232 页。(由岸边成雄撰写,同样转载于平凡社再版的《日本音乐大事典》),参考其中“工尺谱”的相关部分,⑤工尺谱:工尺最早见于北宋时期(10—12 世纪),因与之前的音名谱和律名谱(表示音高的文字谱)相对,为简化的文字谱,因此被称为俗字谱。其谱例最初见于沈括(1031—1095)的《梦溪笔谈》,姜夔的《白石道人歌曲》、南宋张炎的《词源》、陈元靓的《事林广记》中也记载了相关说明和曲谱……后广泛运用于一般俗乐,并成为今日的工尺谱。表1 为说明工尺谱的构成,与雅乐谱进行了比较,并参考西洋音乐音阶,一并记载于表中。此外,也与被称为工尺谱前身的宋代的两种俗字谱进行了比较……最后,作为中国俗字谱诞生于唐代器乐奏法谱这一说法的证据,表中也记入了与俗字谱有多个相通谱字的日本雅乐的龙笛谱与筚篥谱。换言之,夕相当于尺,虽然顺序时有不同,但有些部分是一致的(后略)。结合表1 能够对工尺谱与宋俗乐谱、雅乐谱之间的关系有一个粗略概念。⑥译者按:此处引文中作者的关注点并不在宋俗字谱,后文提到的左继承文章明确指出了这段引文及表1 中列出的俗字谱谱字并非我们所说的俗字谱,而是将俗字谱与工尺谱混为一谈了。参见左继承:《日本筚篥谱与中国工尺谱的关连——对筚篥指孔谱起源说之质疑并新探工尺谱谱字之起源》,《音乐研究》1992 年第2 期,第87 页。

表1 工尺谱的构成(其他形式、音阶名、律名的比较)

上表横笛谱中的“丄夕六”与工尺谱中的 “上尺六 ”的音程关系是一致的;⑦译者注:横笛谱字“丄夕六”与工尺谱“上尺六”的日语读音相同,表1 中两者对应的音程关系都是大二度+纯四度。筚篥谱中,高音域的 “四一丄 ”和低音域的 “工凢六 ”的谱字顺序也同样见于工尺谱中的“四一上尺工凡六”,进一步说明了工尺谱与雅乐谱的相似性。另外需要特别指出的是,这些相似之处,从绝对音高的角度来比较,岸边的推断几乎都相差二律⑧译者注:一律为半音,二律为全音。,这一点对之后的论证也很重要。为了便于理解,在此用上表中的固定西洋音阶对此差异进行说明。横笛的 “丄夕六”相当于“sol la re”,与此相对工尺谱的“上尺六”则相当于“fa sol do”;筚篥的“四一丄”和“工凡六”则分别对应“mi♯fa sol”和“si do re”,而工尺谱的“四一上”和“工凡六”则分别对应“re mi fa”和“la si do”(后者只有一处相差半音)。总而言之,若根据岸边的音高推断方法即工尺谱的“合”相当于do(上表列举的中国律名黄钟),可以得出雅乐中横笛和筚篥的谱字比工尺谱的谱字高两律的结论。

从相似程度来看,显然是筚篥的记谱法比横笛的记谱法更接近于工尺谱。事实上,工尺谱起源于筚篥的指法谱这一说法也是由来已久。⑨例如,平凡社《音乐大事典》(1955)的 “阶名”一节中说“在中国,自宋代以来,民间音乐中就已使用俗字谱即合·勾·六·四·一·上·尺·工·凢·五。这可能就是取自唐代的筚篥谱。到了现代,将其稍加改动为合·四·一·上·尺·工·凡·六·五·乙,称为工尺谱”,但书中未提及此节由何人而作。从历史背景前后关系考虑,这种解释似乎很自然,但直到现在,也很少见到有试图具体证明这一观点的研究。在20 世纪90 年代,曾在东京艺术大学留学的中国学者左继承用中文(1992)和日文(1993)发表了相关研究报告。在这篇题为《日本筚篥谱与中国工尺谱的关连——对筚篥指孔谱起源说之质疑并新探工尺谱谱字之起源》⑩左继承:「日本の篳篥譜と中国の工尺譜との関連 ―篳篥指孔譜の起源说に対する疑問および工尺譜の起源に関する新说―」,『東洋音楽研究』五六,1993 年,第29—48 页。左继承:《日本筚篥谱与中国工尺谱的关连——对筚篥指孔谱起源说之质疑并新探工尺谱谱字之起源》,第79—89 页。的研究中,左继承认为《乐家录》卷十一“筚篥”第二十三“和汉筚篥谱字”中的记述有误,“工尺谱是在筚篥孔名谱的基础上形成的”,另外关于工尺谱的形成年代文中表示“大致可以推断为唐代末年”。⑪左继承:《日本筚篥谱与中国工尺谱的关连——对筚篥指孔谱起源说之质疑并新探工尺谱谱字之起源》,第88—89 页。译者注:赵玉卿在《工尺谱与俗字谱的历史源流考》中对左文观点进行了质疑,“断定工尺谱起源于唐代仍不能服人”。见赵玉卿:《工尺谱与俗字谱的历史源流考》,《音乐艺术》2018 年第1 期,第78—79 页。整个论证过程中,左继承主要使用的资料有日本藤原师长的筝谱《仁智要录》(12 世纪后半叶)中引用的筚篥谱;狛近真的《教训抄》(1233);中原茂政的筚篥谱《中原芦声抄》(14 世纪前半叶);中国沈括的《梦溪笔谈》(11 世纪后半叶)和陈旸的《乐书》(12 世纪初)。

笔者基本赞同左继承文中的结论,但与筚篥文字谱相关的其他诸多重要史料,该文并没有充分考察。此外,能够解明工尺谱最初形态的方响(方磬)相关资料,中日两国均有丰富史料留存,可惜该文完全没有提及。因此,笔者认为左继承论点的说服力有所欠缺,也留有重新探究的余地。以下将依次对筚篥文字谱相关问题以及方响(方磬)相关史料等逐一进行论述。

二、筚篥谱字⑫此小节“筚篥谱字”整体与拙论《文字谱的历史——从中国到日本》(「文字譜の歴史-中国から日本へ-」,Nelson,2009)中“2.各乐器的文字谱 ”一节有所重复,但属于论证所需,请谅解。

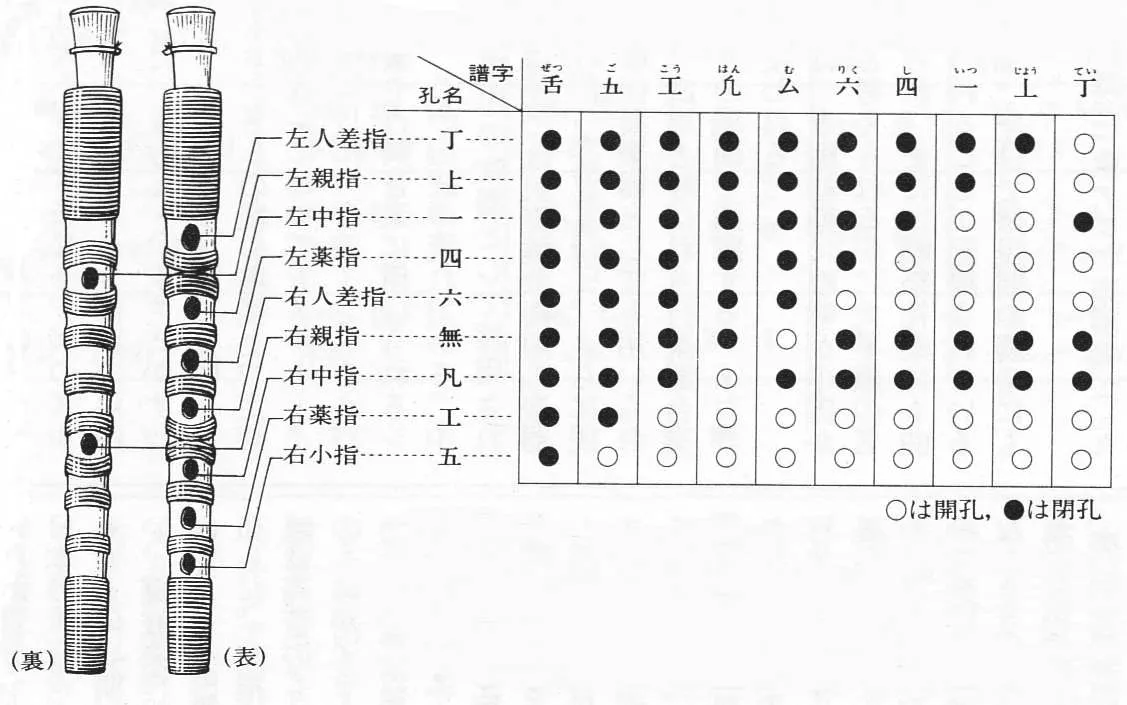

筚篥是在短竹管的上端插入芦制的舌,前面开七孔,后面开两孔,各孔都有对应名称,其名称也作为谱字使用。《日本音乐大事典》中的《筚篥谱字和指法》显示的是现行的谱字与指法,从高音(图1 右侧)开始下行,具体谱字和读音如下(见图1)。

图1 《日本音乐大事典》中的《筚篥谱字和指法》⑬[日]平野健次、上参乡祐康、蒲生乡昭等:《日本音乐大事典》,第338 页。

丁(tei)、丄(jō)(正字“上”)、一(itsu)、四(shi)、六(riku)、厶(mu)(正字“无”)、凢(han)(正字“凡”)、工(kō)、(go)(正字“五”)、舌(zetsu)

与其他雅乐乐器的谱字读音多吴音⑭译者注:吴音是在汉音传入日本之前,经朝鲜半岛传入日本的以中国南方字音为基础的一种汉字读音。不同,上图筚篥谱字则多为汉音。然而,正如下文所述,谱字的形态和读法却很大可能直到江户时期之后才最终确定为现在的形式。

现在,如果想追溯筚篥谱字的历史演变,确实比较棘手。因为与其他雅乐器不同,平安时代的筚篥谱并没有完整持续地留存至今。⑮现存最古老的筚篥谱,据说为镰仓时期(1185—1333)的作品,编者不详。现收藏于兴福寺宝物馆。不过所幸记载了筚篥谱字的文献可以追溯到10 世纪末,该文献并不是专门的乐书,而是源为宪(?—1001)为某个公卿的儿子编撰的如教科书般的事典,即天禄元年(970)成书的《口遊》⑯[日]源为宪:《口遊》,藤原为光之子的教科书,成书于天禄元年(970)。真福寺宝生院真福寺文库藏抄本,由弘长三年(1263)抄写。幼学之会编《口遊注解》1997 年影印该抄本。。书中对于平安时代受教育的人应该掌握的事项,分为十九“门”进行了记录。在“音乐门”中,音乐理论有关的术语之后,列举了乐器相关谱字。这也是最早的以列表的形式记录了三个管乐器(笙、横笛、筚篥)和三个弦乐器(琴、筝、琵琶)谱字的例子。其中重要的筚篥谱字部分列举如下(见图2):

图2 《口遊》“音乐门”中的筚篥谱字⑰[日]源为宪著、幼学之会编:《口遊注解》,东京:勉诚社1997 年影印版,第360 页。(1263 年写)

上图文字为“四一上下工凢五六,谓之筚篥”,谱字的形状和排列与现行版本之间主要有两个区别:首先,《口遊》中的 “下”明显在现行的版本中已改为 “丁”;其次,《口遊》中的谱字顺序与现行的指孔排列很不一样,从中音区的“四”开始,上升之后下降到“工”,然后再上升、下降,这种顺序以现行的观点来看很难理解。有趣的是,这两种差异在其他古籍中也能找到,绝非《口遊》中独有(见表2)。

表2 乐书中的筚篥谱字排列一览

以上文献记录与现行的谱字排列稍微接近的有《怀竹抄》中的“调子合法”⑱“调子和法”是《怀竹抄》史料中广为人知的一部分。《怀竹抄》比较流行的版本构成有问题,在此特意采用了人们不太熟悉的版本。《怀竹抄》著者、成书年代不详。相传为大神惟季(1029—1094)所撰,但应为后世之作。广为流传的抄本(《群书类从》管弦部所收)分为两部分,即有内标题为〈怀竹抄卷 大神惟季伝〉的“横笛篇”以及“调子合法”,两者内容和记述方法均不同,因此是否应将两者都纳入《怀竹抄》,有待商榷。被认为是最古老抄本的宫内厅书陵部藏伏见宫本(室町时期抄写)中,仅载有“横笛篇”的大部分。合写抄本有《调子合法 怀竹抄合巻》,上野学园大学日本音乐史研究所藏,江户后期书写,南都乐家窪氏本家旧藏。、《知国秘抄》、《教训抄》中所载非“古说”的另一种异说。另外,谱字列都是从中音区的“四”开始这一特征一直延续到《体源抄》。但由于使用了变体字“丅”,“下”何时变成了“丁”便成了难解之题。

《夜鹤庭训抄》《吉野乐书》《知国秘抄》《续教训抄》《体源抄》等史料中即使列出了乐器主体图,㉒这些图中都可看到与谱字“ム”的起源相关的共通注记,即“此の穴には名なし、また入ることなし(此孔无名,亦无用)”,因为没有名字,也不使用,所以被称为“ム(无)”。图中所示的谱字配置多数也与现行的不同。在上表所列文献中,只有《乐家录》中明确出现了现行筚篥谱字排列,且也是以汉音读音为主。

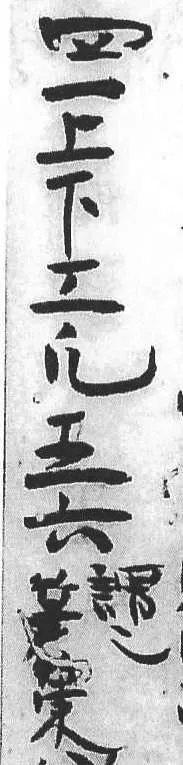

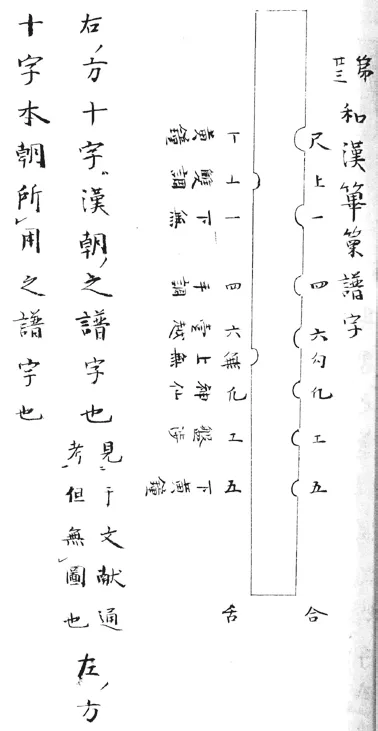

不过《乐家录》卷十一“筚篥”项第二十三“和汉筚篥谱字”中有一张中日筚篥谱字排列的比较图(见图3)。可见中日筚篥谱字差异不多,10 个谱字中只有4 个稍有不同(依次是:“尺”和 “丅”,“上”和 “丄”,“勾”和 “无”,“合”和 “舌”)。关于以上4 个谱字是如何从“汉朝”的谱字演变成“本朝”的谱字的,《乐家录》中接着上图后续进行了相关说明,大意似乎是说日本筚篥谱字的起源便是图2 中所列举的中国筚篥谱字。但需要注意的是,如下文所述,这一理论包含一个错误的推论。前文提到过的左继承对以上的筚篥谱字起源说也提出了疑议,但笔者对左的论证方法存疑,因此下文将尝试从不同的角度来进行论证。

图3 《乐家录》载“和汉筚篥谱字”比较图㉖[日]安倍季尚:《乐家录》卷十一“筚篥”。《乐家录》,安倍季尚(1622—1702)撰、元禄三年(1690)跋。上野学园大学日本音乐史研究所藏,邨岡良弼旧藏本。(左)

图3 左下角中的夹注㉓译者注:加在正文间分行写成的注。内容即“见于文献通考、但无图也”,意思是虽然参考了《文献通考》,但《文献通考》中并没有插图。可知其实《乐家录》所载之图其实是作者依据想象而作的。《文献通考》成书于1317 年,是记录了到宋代为止的各种制度沿革的百科全书。其中“乐”第一三八卷“竹之属 觱篥”中确实有记载“今教坊所用上七空后三空以五凡工尺上一四六勾合十字谐其声”㉔[元]马端临:《文献通考》卷一三八,摛藻堂四库全书荟要本,第22 页。。其中“上”(前面)的指孔数为七,这没有问题,但 “后”(背面)的指孔数为三,这显然是错误的。㉕在乐器的背面有三个指孔,这在人体工程学上是一个不可能的数字。人只有两个拇指,即使有三个指孔,也不可能同时堵住它们。可能是作者对音乐不够了解,无视了所有指孔都被堵住的筒音的存在,没有将指孔的数量与谱字的数量相匹配,也可能单纯只是版本中的一个印刷错误。在任何情况下,都只可能是“后二穴(空)”。除此之外,尽管这10 个谱字的形状与《乐家录》中所列的谱字相同,但它们的排列顺序却与《乐家录》中的图(见图3)不一致,由此可见,《乐家录》中图的正确性值得怀疑。

更何况如果我们要参考中国的文献,难道不是更应该使用记载了乐器本体图并标注了谱字配置(见图4)的陈旸《乐书》(12 世纪初)吗?《文献通考》中的谱字列表以 “五凡工尺上一四”开始,这与陈旸《乐书》中乐器表的7 个谱字相对应,接下来的 “六勾”对应的是乐器背面的两个谱字,最后一个 “合”表示乐器下部的一个孔,作为谱字时则表示筒音的指法。由此判断 《乐家录》中的想象图是错误的也不无不妥。

图4 陈旸《乐书》卷一三〇中的觱篥指图㉗[宋]陈旸:《乐书》卷一三〇“觱篥”,静嘉堂文库藏,宋刻元修本。(右)

从《乐书》中带有谱字的觱篥的指图中,我们可以得到另一个提示,可用以解开《口遊》和各乐书中的筚篥谱字列表中的排列之谜。《口遊》的谱字排列为“四一上下工凢五六”,而《乐书》所载指图上筚篥前面的谱字,从下往上依次为“四一上尺工凢五”,除了“下”“尺”以外其他两者皆一致。《口遊》中剩下的“六”也与《乐书》指图上筚篥后面的指孔之一相合。

因此,笔者想提出一种假设:《口遊》及各乐书中的谱字排列可能不是源于现在使用的筚篥,而是源于与《乐书》的指图中谱字排列几乎相同并具有比现行筚篥低四度音的日本大筚篥的谱字排列。另外,在日本乐书和音乐话本的世界里,大筚篥的演奏传承大约在10 世纪中叶断绝,㉘例如,在宫内厅书陵部旧藏本《教训抄》第八卷的“筚篥”部分有以下描述:“康保三年(966)之比、良岑行正吹二大筚篥一,博雅卿伝レ之吹。其后绝毕”,源博雅死于天元三年(980)。而这正好与《口遊》的成立时期相吻合,因此从时代上来看,这种假设并非没有可能。

这一假设如果用表格说明(见表3):从筚篥和大筚篥的谱字排列及其音高来看,筚篥低音区的“工凢六”也出现在大筚篥的高音域,而且音高是一样的“si do re”。还有筚篥高音区的“四一上”也同样出现在大筚篥的低音区,为八度不同的“mi ♯fa sol”。在此笔者还注意到重要的一点,筚篥和大筚篥的谱字并不是单纯的指孔谱,而是作为已经包含音高概念的记号在使用。例如,“工”是表示音高“si”的谱字,但筚篥和大筚篥的指法却并不同。

表3 筚篥和大筚篥的文字谱与工尺谱的关系

下表下半部分显示的是工尺谱,它与大筚篥的谱字关系一目了然,两者排列几乎相同。表中的“推定音高”是以筚篥音高为基础得出的,如果这一推断是对的,那么这个音高正好比前文表1 中岸边的推定音高高了两个律。换言之,工尺谱中的“合”不是岸边所推断的“do”,而是“re”。如果岸边的do 是中国十二律中的黄钟,那么这个re 是不是就是太簇呢?实则不然。要通过音高解释理解起来比较困难,在下一节中,笔者会试图通过方响(方磬)这一种具有绝对音高的打击乐器来解开这个谜团。

三、方磬(方响)及其谱字和音高

在探讨音高之前,首先有必要明确一些问题,如被称为方响(方磬)的这一珍稀乐器的形状和名称、传入日本的始末以及在日本的演奏传承等等。方响(方磬)相关的现行研究中,林谦三有多篇非常优秀的论著,笔者在林谦三所使用的参考史料基础上还参考了11 世纪后半叶的一些古记录资料,这些古记录资料也进一步证实了林谦三的研究成果。

如图5 所示,方响(方磬)是由上下两段木质框架及每段挂的八个长方形金属板组成的打击乐器。它最早制作于隋或唐朝初期,作为一种所谓的新俗乐乐器用于唐朝的宴飨乐。从正仓院所藏流传至今的九块铁板可知,它是在奈良时代(710—794)前传入日本的,但其演奏传承不知在何时断绝了,之后又在平安时代后期与北宋的贸易中重新被引入日本。

图5 《古乐图》(通称《信西古乐图》,阳明文库本)中的方磬图㉙[日]福岛和夫:《古乐图考》(〈〔古楽図〕考 付阳明文庫本影印〉),《日本音乐史研究》六,东京:上野学园日本音乐资料室2006 年版,第61 页。

接下来是关于这一乐器的名称问题,作为在中国使用的乐器,按理说应该被称为“方响”。在日本,《西大寺资材流记账》等奈良时期的记录中也使用了“方响”这一名称。㉚[日]竹内理三编:《宁乐遗文》中卷,东京:东京堂出版社1965 年版,第423 页。不过,似乎早在平安时代初期,“方响”的名称就已经变为了“方磬”。㉛《类聚三代格》(编撰于平安时代,作者不详)大同四年(809)三月二十一日,决定雅乐寮杂乐师的太政官府中,“唐乐师十二人”之中有“方磬师”(一人)(载黑板胜美、国史大系编修会编:《新订增补国史大系》第25 卷,东京:吉川弘文馆1965 年版,第159 页)。同嘉祥元年(848)九月二十二日,减少了雅乐寮杂色生人数的太政官府中,三人的“方磬生”减少为两人(同前,第162 页)。另,根据标题说明,实际记录中后者为“方□”,缺少第二个字,但印刷本的编纂者根据“意”补充为“磬”。这表明,即使在9 世纪中叶,人们对正确的书写方式也有疑问。《色叶字类抄》㉜[日]橘忠兼编:《色叶字类抄》,成书于天养至治承年间(1144—1181),初完成时为二卷,增补后成为三卷本。尊经阁藏三卷本、镰仓初期抄写抄本,有勉诚社1984 年影印版。中也使用了“方磬”一词,所标读音虽为“houkyau”,但这相当于吴音的“houkyou”(旧假名用法为“haukyau”),与吴音和汉音的“方响”读法一致。简而言之,“方磬”这一名称是在平安时代(794—1185)之后固定的,并成为这种乐器在日本的通用名。因此下文除了在引文中,将统一使用“方磬”这一名称。

另外,关于平安时代的演奏传承,也存有许多疑点。平凡社出版的《音乐大事典》中所载“方响”的部分(岸边成雄)指出在日本,它主要作为唐乐的乐器使用,此后经常出现在各种记录和图像中,但似乎在镰仓时代之后逐渐走向衰落,㉝平凡社《音乐大事典》第五卷,第2347 页;[日]平野健次、上参乡祐康、蒲生乡昭等:《日本音乐大事典》,第350 页。让人有一种其表演传承延续了整个平安时代的错觉。然而,除了平安时代早期的记录外,岸边所说的“各种记录”的存在几乎没有得到证实。而所谓“图像”,就算在有些“来迎图”㉞译者注:来迎图为一种描述阿弥陀佛率众菩萨下凡迎众生至极乐世界的情景的佛画统称。有些来迎图中菩萨们手持各种乐器,有的绘有方响,有的没有。中被绘制出来过,也并不能证明它何时何地实际存在过,因此这一说法还有重新探讨的余地。㉟[澳]斯蒂芬·G.耐尔森(Nelson):《画中之乐——论音乐图像学在日本传统音乐历史研究中的有用性》(「描かれた楽-日本伝統音楽の歴史的研究における音楽図像学の有用性をめぐって-」),《第25 回关于文化遗产的保存及修复国际研究集会——日本的乐器——以新乐器学为方向》(「第二五回文化財の保存および修復に関する国際研究集会-日本の楽器- 新しい楽器学へむけて」),东京:东京文化财研究所2003 年版,第104—132 页。方磬再次出现在记录文献中,已经是很久以后的11 世纪末,可以说并不是方磬在日本得以传承,而是这种乐器从中国再一次传入了日本。

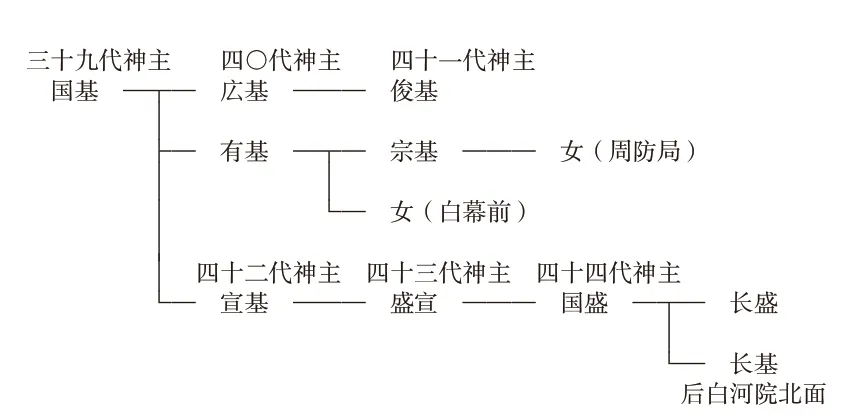

再次传入的这一时期,与北宋王朝(960—1279)的交流非常频繁,方磬便是漂洋过海被带回的货物之一。根据后来的民间传说,方磬是由一个叫“魏奇”的北宋人传给住吉大社的神官家族——津守氏的。为了尽可能地接近史实,笔者对后世的相关记载、津守家族收藏的《津守氏古系图》以及上野学园大学日本音乐史研究所收藏的《乐臣类聚》中的记录进行了对比考察。㊱《津守氏古系图》引用自保坂1984 年刊载的照片。《乐臣类聚》则使用的是窪家旧藏乐书类的抄本,由窪光逸抄写于1671 年。

津守氏族不论男女,有许多成员都擅音律,似乎除筝、琵琶、和琴、笛以外,方磬的演奏者也有多人。笔者据《津守氏古系图》及相关文献绘制的《津守氏的略系图》(见图6)显示:第三十九代神主国基(1023—1102)之子有基,根据《古系图》中的注记可知,他的方磬启蒙老师是外国人魏奇。此外《乐臣类聚》中还有有基的爱女白幕前“方磬上手(擅长方磬)”,孙女周防局“方磬师”的记载。㊲《教训抄》卷九“方磬”的“逸物者”也列举了“シラマクノマヘ”(“白幕前”)。[ 日]林屋辰三郎编:日本思想大系《日本中世艺术论》,东京:岩波书店1973 年版,第172 页。

图6 津守氏的略系图

另外,《乐臣类聚》中提到第四十三代神主之子长基是“从五上(中略)笛方磬上手、后白川(河)院北面(从五上……擅笛、方磬,后白河院北面)”。笔者推测有可能他加入白河院的北面㊳译者注:北面为保卫天皇的武士所在的部门。,并非作为武者,而是因为他在笛和方磬方面的才能突出。总之,通过以上可知在重新引入方磬后,其演奏传承由津守家族的一代代在平安院政时期传给了宫廷。此外,据说是奉白河院之命撰写的《年中行事绘卷》的“内宴”中有一个舞乐场景,描述的伴奏乐器中出现了两架方磬,笔者在另一篇拙论(Nelson,2003)中已论述过,这绝不是一个虚构的场景。

但遗憾的是,没有任何史料可以明确说明方磬是何时被重新引入的。若通过《体源抄》中的方磬相关记载与11 世纪后半叶的记录文献结合来考察,可以在一定程度上缩小范围。

乐书《体源抄》中有一节论述,㊴[日]丰原统秋著、正宗敦夫编订:《体源抄》,东京:日本古典全集刊行会本1933 年版,第496—498 页。其构成除图7 所示的方磬图外,还有“拨图”、“金名”(每块方磬板的名称)二说、“二十八调 ”一览以及最后有一行提到日期和记录者名字“魏奇”的记录,即“乙丑七月甲申二十四日壬子大宋乐人魏奇录”。根据书中丰原重秋(编纂者统秋的父亲治秋[1412—1469]改名前的名字)于1431 年11 月所写的“跋”,以及统秋本人的说明文字可知《体源抄》中含有方磬图的这一节论述部分是统秋的父亲治秋在20 岁时所写,后统秋受命编撰《体源抄》便将此论述纳入到了书中。

图7 《体源抄》卷四中的方磬㊷[日]丰原统秋著:《体源抄》卷四,上野学园大学日本音乐史研究所藏,元禄七年(1694)书写,渡部千秋、山田孝雄旧藏。

上文有魏奇名字的那行记述中所写的干支“乙丑”对应的具体年份,林谦三已经考证为应德二年(1085)㊵[日]林谦三:《方响杂考》(〈方響雑考〉),《东洋音乐研究》第二辑,1937 年,第25 页。,由此可以认为方磬再次被引入的时间是1085 年或更早。

在此,笔者想介绍一段古记录中的内容,据笔者所知,至今还没有人讨论其与音乐的关联。源经信的日记《帅记》只有部分流传于世,但在现存的部分中,有出现方磬相关的记录,㊶[日] 源经信 《帅记》:“六日己卯 召使来云。明日行幸卯時也。可参者。答承由毕。笙师时元来云。源大纳言被仰云。院仰也。方磬可献也。即仰付時元云。件方磬有大町亭。争赴向可取献者(申消息一通亮云国宗了)。后闻。有明日试乐云々。左府以下多被参院。予依无召不参。”载增补史料大成本,京都:临川书店1986 年版,第150 页。记录时间为宽治二年(1088)八月六日。记录中白河院曾向当时官至权大纳言、民部卿兼皇后宫大夫的源经信传令,其内容是让经信将所拥有的方响,必须在翌日观赏相扑时呈献。可知在1088 年期间,经信已经拥有了方磬。

作为民部卿,经信参与了与来自北宋的“大宋国商客”相关的朝议决策。㊸三善为康著《朝野群载》卷第五、应德二年(1085)十月二九日“太宰府言上。大宋国商客王端柳忩丁载等参来事”“同府言上。商客孙忠林皋等参来事”中,能看到作为“民部卿源朝臣”的经信的名字,载新订增补国史大系本第二九卷上,东京:吉川弘文馆1938 年版,第131—133 页。藤原师通著《后二条师通记》应德二年一二月二〇日记载有“民部卿源经信唐事定申也”,载东京大学史料编纂所编:大日本古记录本第七上,东京:岩波书店1956 年版,第108 页。且可以肯定的是,他与津守家族人也有过交流。㊹根据[日]源经信《帅记》承历五年(1081)三月二〇日记载,当关白藤原师实在住吉转方向时(译者注:日本民间的习俗,当面向阴阳术所称的凶方时,前一晚住在另一方向,改变方为后再往目的地),同行的经信在“国基子宅”处住宿,载增补史料大成本,第99 页。他有可能通过这两种关系中的一种得到了方磬,但不管怎样,北宋的魏奇是在1085 年或更早的时候来到日本的,而在1088 年方磬的实物为宫廷要员的乐器演奏者源经信所有。由此,可以推断重新引入方磬的时间是1080 年代。

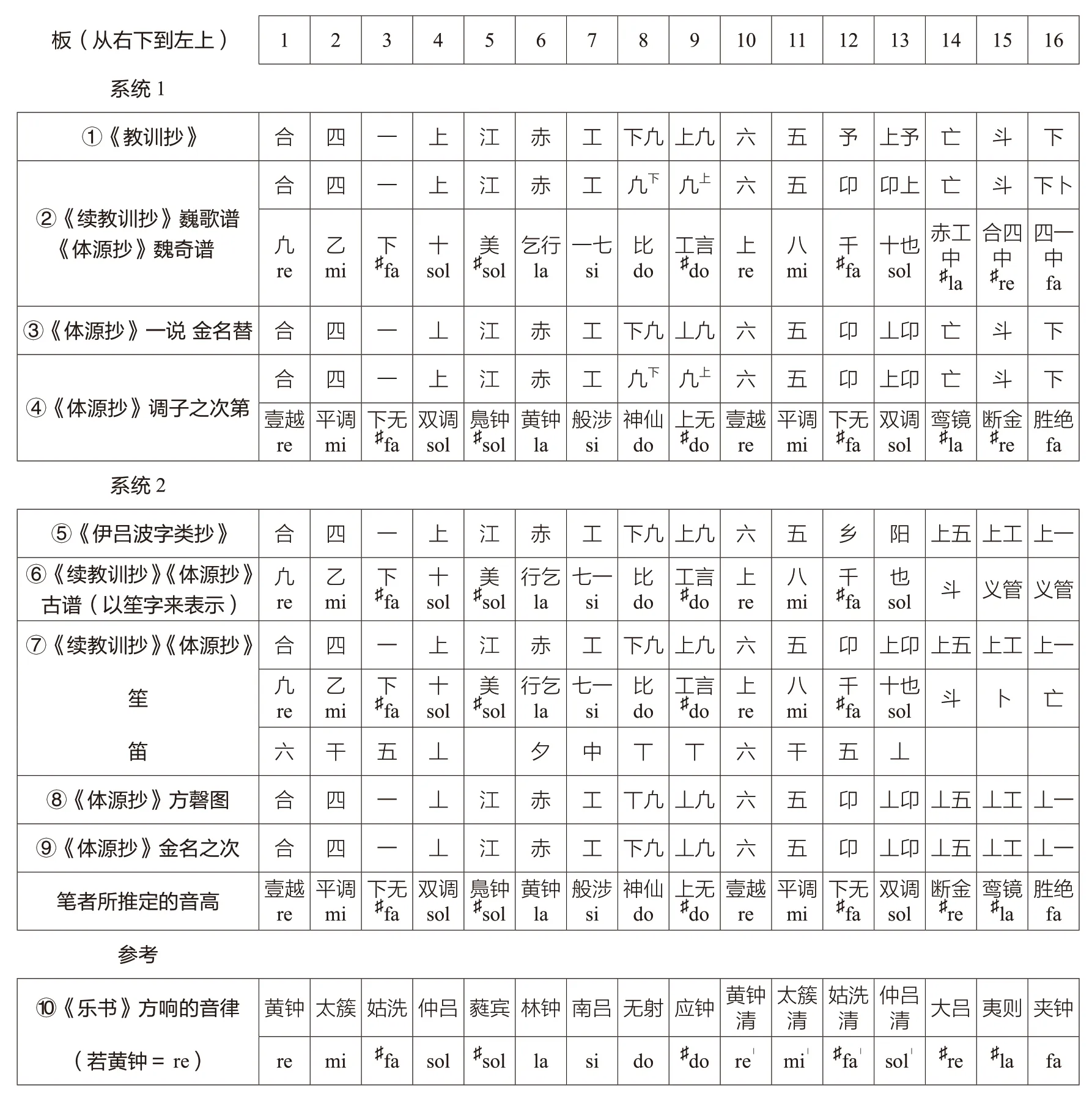

接下来回到方磬谱字与音高的问题上。方磬的谱字是每个金属板的名称,所以很多资料都将其称为“金名”。在镰仓初期成立的《伊吕波字类抄》㊺镰仓初期的《伊吕波字类抄》,是对《色叶字类抄》进行增补后而成的一〇卷本。有大东急纪念文库藏抄本,室町初期抄写,古辞书丛刊本1977 年复制。与《教训抄》中可以见到“金名”的记载。甚至在《续教训抄》和《体源抄》中,在金名之外还用几种方式标示了各板的音高。最常见的方法是将其与有绝对音高的笙的谱字进行对比,但也有将其与日本十二律进行对比的,还有极少数与横笛的谱字进行对比的情况。笔者尽可能收集整理了方磬谱字及音高相关的信息,并将其进行了归纳总结,见表4。㊻在编制表4 时,主要依据是本文参考古代文献的手稿和影印本,但有许多资料来自方磬演奏传承断绝的时期,因此许多与记谱有关的描述似乎是错误的,需要加以纠正。例如“图7”中《体源抄》的方磬图中,从上段右起第3 块板(第一四板)上有记“工五”,但日本古典全集本和其他抄本中则为“丄五”,同系统的诸资料记载基本一致,因此在文中进行了订正。还有第一二板的“卬”记录成“印”的抄本也存在,笔者判断这是抄写者用熟悉的字替换了不熟悉的字所导致的错误,因此也进行了订正。对各种资料的文本进行详尽的批判性考察是必要的,但本文中暂不展开。另,表4 中使用的乐书的出处及相应页码列举如下:①《教训抄》卷第九,日本思想大系《日本中世艺术论》第173 页。②《续教训抄》第9 册,日本古典全集本第387—389 页。《体源抄》四,日本古典全集本第494—495 页。③《体源抄》四,日本古典全集本第497 页。④《体源抄》十一下,日本古典全集本第465 页。⑥⑦《续教训抄》第九册,日本古典全集本第385—387 页。《体源抄》四,日本古典全集本第492—493 页。⑧⑨《体源抄》四,日本古典全集本第496—497 页。

表4 方磬谱字和音高的两个系统

根据整理的结果,各板的排列方式和名称,大致可以分为两个系统。在这两个系统中,从第一板(见图 7 《体源抄》的方磬图中下段最右边)到第十三板(上排右起第四块),都是平安时代日本雅乐的调子体系中所需的十二律中的音,按照顺时针方向和上行音阶的顺序排列,即“remi-♯fa-sol-♯sol-la-si-do-♯do-re-mi-♯fa-sol”,这是一个涵盖了一个八度加四度范围的音阶。剩下的三个板(14—16)对应于十二律中剩余的音符,即“♯re、fa 和♯la ”,但两个系统的顺序不同,这也赋予了两个系统排列方式的不同特征。

关于各板的名称,系统1 中①《教训抄》的第十二、十三板上所见的“予”,与②以下出现的“卬”的形态非常相似,笔者认为有可能是误写。第十四至十六板的名称“亡、斗、下(卜?)”,分别对应的是现行笙中不发声的管,即“毛”的同音异字“亡”,以及被称为笙的义管的“斗、卜”。关于这三块板的音高,②的说明已经非常具体详实,不会产生误解。举个例子,第十四板“亡”的音高为“赤工中”,意思是“赤”(笙的“乞”、“行”=la)和“工”(笙的“一”、“七”=si)中间的音♯la与④中的日本十二律对比来看为同一个音。

系统2 中的方磬金名,除了⑤的第十二、十三板的“乡、阳”以外,一直到第十三板均与系统1 相同。第十四至十六板,并没有依据笙的谱字,而是用的“上五、上工、上一”这种二字组合表述。乍一看感觉很难理解,但其实表示的是与另一个方磬谱字的关系。“上五”指的是“上面有五(=mi)音”,此音便是比“五”(=mi)低一律(半音)的音,即♯re;同样,“上工”指的是比“工”低一律的♯la;“上一”是比“一”低一律的“fa”。表4 中系统2 的下方明确显示了以上这些推定音高。虽然用“上”表示低一律的音这种用法,与第九板的“上凢”(较高的凢)中的“上”用法意义不同,但十二律中其余的音,只能用这种方式解释才能呈现。

另外还有一个问题,不论在哪个系统中,都有好几个方磬金名用的是这种二字组合表述。这种表述真的能在纵向书写的乐谱中起到谱字应有的作用吗?不管是哪种情况,“上·下”的两个字都是一体的,所以方磬谱中使用时是跟“组文字”一样在一个字的空间内并排书写两个文字吗?还是我们其实不应该将方磬的金名当作乐谱中的“谱字”来理解,而仅仅只是将其看作是用初期的工尺谱来表示方磬的音高呢?因为没有方磬谱留存至今,答案也只能停留在推测,无法证实。

最后,让我们解决上节中提出的绝对音高之谜。在表4 的底部,记载了陈旸《乐书》第一三四卷“方响”中所明示的北宋方响的音律,㊼[北宋]陈旸《乐书》卷第一三四“方响”(静嘉堂文库藏本,二百卷目录一卷,宋刻元修本,标点为笔者加注):“方响之制、盖出于梁之铜磬、形长九寸广二寸、上圆下方、其数十六、重行编之、而不设业倚于虡上、以代钟磬、凡一六声比十二律、余四清声尔抑、又编悬之次、与雅乐钟磬异、下格以左为首、其一黄钟、其二太簇、其三姑洗、其四仲吕、其五蕤宾、其六林钟、其七南吕、其八无射、上格以右为首、其一应钟、其二黄钟之清、其三太簇之清、其四姑洗之清、其五仲吕之清、其六大吕、其七夷则、其八夹钟、此其大凡也。”以上加点的部分,以图7 方响图为例来看,感觉好像左右反了,但其实并不是从乐器演奏者的视觉出发,而表示的是从反面看到的情况。即第一板的音高为黄钟。《乐书》的成书时间被认为是在1101—1104 年之间,而上文提到的北宋魏奇将方磬重新引入日本的时间,可以推测是在1080 年代,换言之两者大致是在同一时期发生。根据中国的资料可知方磬第一板的音高为中国乐律中的黄钟;而在日本的资料中,与笙的绝对音高对比可知方磬第一板“合”的音高为日本乐律中的一越。所以如果一越是re,那么北宋的黄钟便也是re。由此可知,引用自平凡社出版的《音乐大事典》中的表1 的内容中所出现的音高间的二律(全音)之差,应该是基于错误的理解而得出的。这一点在林谦三的二战前的研究中得到证实,并在此后的研究中也反复提到。㊽此处尽管再次证实了林谦三的研究成果,但并不表示笔者对其全盘肯定。林谦三将方磬谱字的两个系统中的系统1归结为“误传”(《方响杂考》(〈方响雑考〉),第23 页),或者说“错误的注释”(重刊《唐代の楽器》,东京:音乐之友社1968 年版,第60 页),但在《体源抄》独有的论述部分,即方磬图开始的有关魏奇记录的部分,列举了两个系统的谱字。系统1 ③为“一说 金名替”,而且符合陈旸《乐书》的是系统2,因此原本的说法应该是系统2。不管是何种情况,方磬在构造上,属于易于更换板的乐器,因此认为第十四板和第十五板是根据所演奏乐曲的调子来更换的也属自然。或者说第十四至十六板,只用于演奏珍稀乐曲时,像笙的义管一样作为义板来替换使用。但不知为何,平凡社《音乐大事典》的“工尺谱”项中却并没有采用。

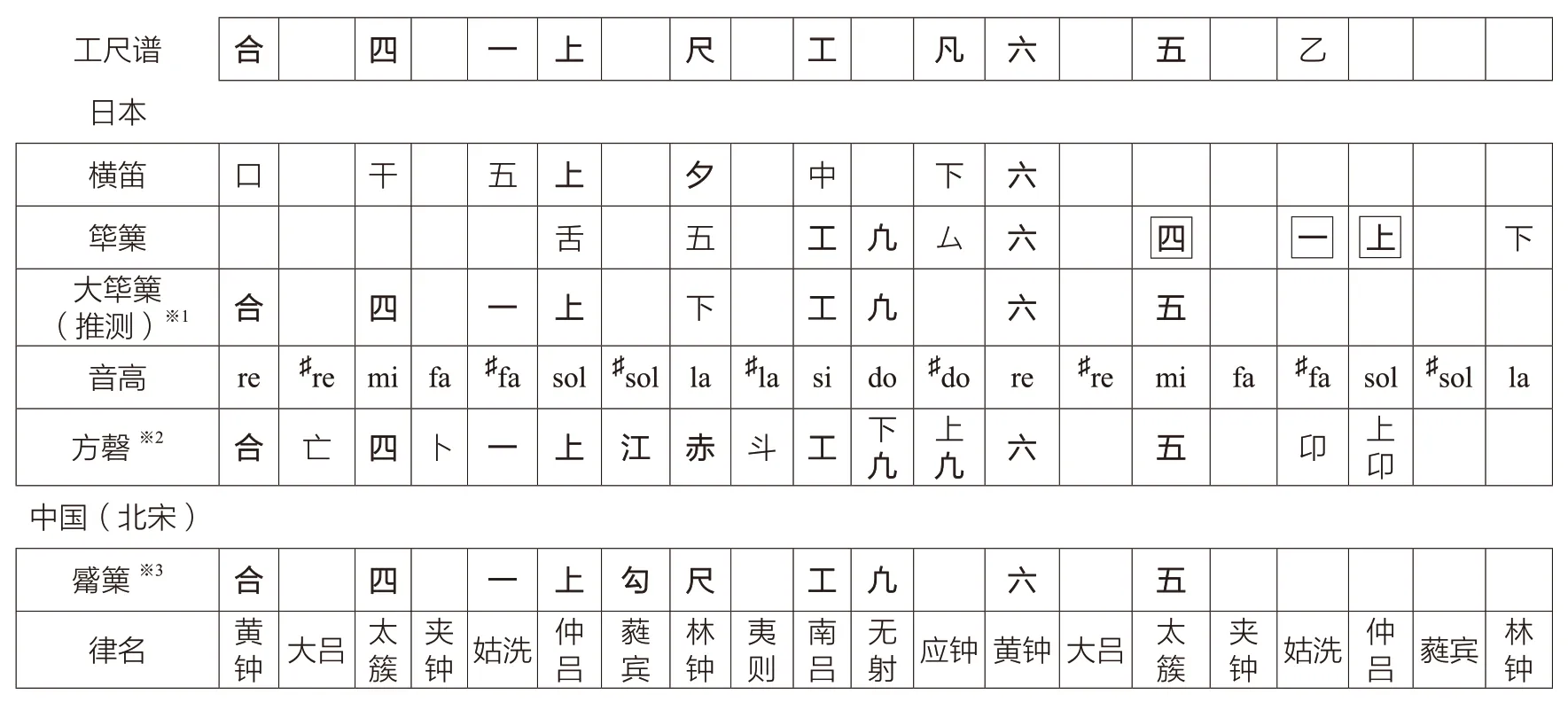

四、综合考察——工尺谱是如何产生的

上文第二节“筚篥谱字”和第三节“方磬及其谱字和音高”中的探讨,笔者尽可能通俗易懂地进行了综合整理,如表5 所示。本表也希望替代平凡社《音乐大事典》等文献中所示的工尺谱构成的一部分。特别值得注意的是,如黑体字所示,方磬谱字中的“合·四·一·上·赤·工·凡·六·五”与工尺谱的“合·四·一·上·尺·工·凡·六·五”具有相同的对应关系,而且在对应于横笛、筚篥和大筚篥(推测)的谱字时,它们的音高也与方磬相同。

表5 从唐代管谱到工尺谱

如果我们仔细观察表格的纵列,可以看到,工尺谱中的“尺”下面,列有横笛的 “夕”、方磬的“赤”以及陈旸《乐书》中觱篥图的“尺”,它们的吴音和汉音的读音都相同,㊾如果“尺”读作“shaku”,那么“工尺谱”的读音也应该是“koushakufu”。至今日文版的维基百科关于“工尺谱”的读音仍有如下记载:“虽然有很多人用吴语音节读作kōshakufu。但普遍的官方正式读法实则为汉音的kōsekifu。”笔者认为汉音读法无论多么“普遍正式”,吴音读法被大众接受并习以为常是有充分理由的。在此也希望相关网站对维基百科中的“工尺谱”条目进行全面考察订正。另外,有意思的是方磬的“江”与筚篥的“勾”的字音也有相通关系。正如前文第二节所指出的,方框中所示筚篥的 “四·一·上”与大筚篥的同谱字相比,在一个八度之上。所以可知筚篥和大筚篥的谱字不只是一种奏法谱(指孔谱),而是已经具有表示音高的功能。此外,如果着眼于绝对音高的问题,上述的音高关系,只有在“合”字与中国乐律的“黄钟”、日本乐律的“壹越”以及固定do 的do re mi 音阶中的re 相对应的情况下才能成立。

综上所述,关于中国的工尺谱的发展,笔者得出了以下总结推论。从晚唐到北宋时期,使用了一种多种乐器(可能也包括声乐)通用的记谱系统,最初伴有绝对音高,但后来变得更加自由灵活,最终发展成了工尺谱。其起源可以推测为唐朝的管谱——筚篥或大筚篥的谱字。唐代的筚篥、大筚篥的文字谱并不仅仅是一种奏法谱(指孔谱),而是已经被视为一种包含音高概念的记号,这种理解方式本身也促进了工尺谱的发展。

结语

以上笔者详细论述了工尺谱起源于筚篥谱,更严格地说是大筚篥(中国称为觱篥)的谱字。那么在中国,其他乐器和声乐的旋律是什么时候开始用这种谱字记述的?在此,我想最后用中国研究者已经提出过的《全唐诗》第七九八卷中的“花蕊夫人”的一首宫词作结:㊿吴晓萍:《中国工尺谱研究》,上海:上海音乐学院出版社2005 年版,第22 页。

御制新翻曲子成,六宫才唱未知名。

尽将觱篥来抄谱,先按君王玉笛声。(51)[清]彭定求等编:《全唐诗》卷七九八,北京:中华书局1960 年版,第8972 页。

花蕊夫人是五代后蜀皇帝孟昶(919—965)的妃子。她留下了100 多首描述宫廷生活的宫词,以上是其中一首。这些歌词是孟昶在位时(934—965)创作的。词中明确记录了宫人们用筚篥谱字来记录孟昶吹奏笛子的旋律。由此可见使用觱篥谱字来记录其他乐器的旋律,这难道不就是工尺谱的起始吗?而在不久之后的10世纪后半叶,大洋彼岸的日本,在文献《口遊》中也终于见到了筚篥谱字的相关记载。