当代芬兰艺术电影 :如何面对荒诞与虚无

张冲博士,武昌理工学院科研教师,北京电影学院电影学系副教授、硕士研究生导师,北京电影学院中国民族文化影像传承研究中心学术委员会研究员,ISFVF国际学生短片电影节审片、评委,曾任《北京电影学院学报》责任编辑等。

主讲课程有《电影文化研究》《新时期中国喜剧电影研究》《影视剧作理论与创作》《欧洲电影史(当代北欧与东欧电影)》《中国电影史》《中外喜剧电影比较》《电影批评方法论》《英美电视剧研究》《大師研究》等。

出版专著《电影文化研究》《1977年以来中国喜剧电影研究》,译著《行为表演艺术:从未来主义至当下》等。研究之余,也从事文学创作。

芬兰有着“千岛之国”的称号,其电影业也经历了百余年的发展。近些年,尤其是新世纪之后的芬兰电影频频在中国网络、高校或电影节亮相,作为文化传播与交流的手段之一。

电影诞生于1895年,芬兰最早的电影是1904年拍摄的新闻片,1906年阿波罗电影制片公司成立。1907年导演T.普罗与瑞典导演合作完成了第一部短片《酿私酒的人》。1913年,普罗独立完成了第一部改编自同名的电影故事长片《瑟尔薇》,六年后,普罗与E·卡鲁创办了苏奥米影片公司。1952年芬兰电影工作者协会成立,每年会评选一次芬兰国内影片并授予尤西奖;1970年创办坦佩雷国际短片电影节。

新世纪以来,北京电影学院曾以“芬兰电影周”的方式展映芬兰当代电影,将考里斯马基兄弟、阿库·卢希米斯等人的电影介绍到中国,尤其是前者在国内电影圈内引起不小的反响。最近几年,多部芬兰电影亮相于中国国际电影节,并获得奖项,如尤恩·库奥斯曼恩的电影《一个不愿观看<泰坦尼克号>的盲人》(以下简称《盲人》)获得2022年北京国际电影节“天坛奖”最佳影片、《海莲娜:画布人生》(安提·乔金恩,2020)获得第23届上海国际电影节金爵奖最佳影片提名等。

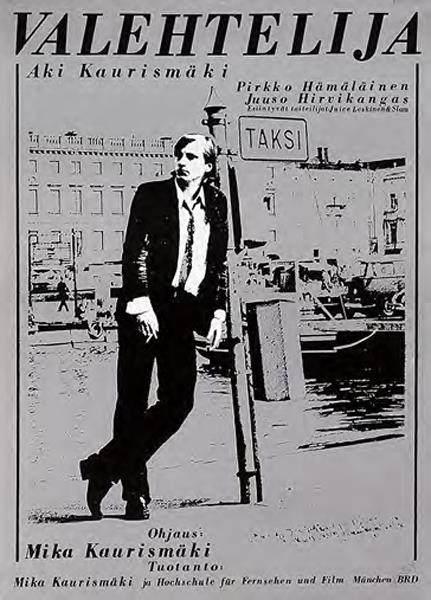

国内研究阿基·考里斯马基的文章比较多,本人也曾经写过三篇,而他的哥哥米卡·考里斯马基研究的文章并不多,本文仅就米卡·考里斯马基早期的两部影片《撒谎者》(1981)、《僵尸与魔鬼列车》(1991),及裘索·拉提欧与尤加·维迪葛伦联合导演的《重金属囧途》(2018)为例来进行研究,以窥探自1980年代以来当代芬兰艺术电影如何呈现与探讨人存在境遇中的虚无与荒诞这一现代主义母题。

“存在主义的乐土”

米卡·考里斯马基(1955-)《撒谎者》(1981)及《僵尸与魔鬼列车》(1991)不同他导演的其他20多部剧情片,这两部电影带有极强的作者色彩及形而上思考。《撒谎者》获得了1981年芬兰坦佩雷国际短片电影节里斯托·贾瓦奖。影片以“我是说谎者”的古希腊哲学的悖论进行命名,揭露了当下世界一直要“工作”的人的存在及世界存在的“荒诞性”。讲述的是想成为无产阶级作家和思想家的青年维尔整日无所事事,在大街上四处游荡,善于撩拨大街上的陌生姑娘,有时也从她们手中骗点酒喝。维尔一边阅读《卡萨诺瓦》中的风流韵事,思考“两性之间的爱情是将相异同化的快乐,还是将相同异化的快乐”,一边将主张“痛苦哲学”的陀思妥耶夫斯基作为自己的精神偶像。维尔没有收入来源,但他对比他境况更恶劣的知识分子流浪者却关怀备至不吝钱财。

维尔在思考、写作与游荡中,且并不工作,其收入来源于哥哥、朋友及熟人,他用各种大家都心知肚明的谎话借钱,也和几个“浪荡子”、知识分子在酒吧里高谈阔论哲学、文学等话题。维尔在街上游荡间隙瞥见漂亮女孩图拉并爱上她,发现她是供游客游戏和观赏的玩具后而将其拉走,向她灌输个体尊严的重要性,并表示自己可以担负养家的责任。当二人生活在一起时,维尔仍执着于发表前景并不明朗的写作,依靠借钱与盗窃生活,导致习惯了依靠工作而生存的图拉离他而去。当维尔再一次在街上瞥见图拉时,准备以抢劫的方式买花送给图拉,遭遇店主的枪击而亡。犹如他喜欢的戈达尔电影《法外之徒》的结局一样,维尔抵抗主流秩序的荒诞,却最终以荒诞的结局收场,被击毙在街头。

初为导演的米卡·考里斯马基及其弟弟阿基·考里斯马基(1957-),两个人都在其前期作品里尝试将他们所涉猎的哲学命题进行演绎,恰如《撒谎者》中谈到的“不管怎么说,柏格森、普鲁斯特、钱德勒加缪之间存在着有趣的关系”,“存在主义的乐土是芬兰”。“浪游者”们对工作这一制度或体系进行了反思与反拨,并进一步得出“生活意味着失望”“人类本身就挺讨厌的”“活得就像一只得了狂犬病的兔子”。与罗兰·巴特、福柯等人的观点、论断接近,我们过于执着于抽象理念式的讨论,而忽略了理念所代表的本身的东西,这是陷入语言罗格斯中心主义之中的一个现代后果。

瓦尔特·本雅明在评论弗朗茨·黑塞的《在柏林散步》时提出了“浪游者”这一概念,也可以译作“街头漫游者”或“浪荡子” ,这是一个漫游在城市空间中观察城市、人群,并进行反思省察的角色。在《发达资本主义时代的抒情诗人》中,本雅明将“浪游者”视为在城市现代性的矛盾之处观察、徘徊与进行“我思故我在”式的人。电影《僵尸与魔鬼列车》讲述的是绰号“僵尸”的细瘦乐手安迪回到了阔别半年的家乡赫尔辛基,但他甫一下船就在迎接的朋友们面前被警察带走。僵尸曾经参加军队,但很快开了小差逃了出来,但在迎接的朋友面前又被警察抓走。后被军队开除,路上他搭上了一辆“魔鬼列车”乐队的车。回到家中,等待他的是同样作为“失败者”“被开除者”父亲的仇视、厌嫌与冷漠,以及母亲选择的“视而不见”。虽然他挽回了女友的心,但因无工作,他们的生活将无法继续。

在米卡·考里斯马基早期的多部电影都是对“工作”这一工业社会的建制进行了反思与批判。安迪作为一名清醒的人间观察者,他清晰地看到了机械时代以来官僚体系、伦理体系及社会操控体系的本质。作为一名士兵,他要为权威完成“服从”与“送命”的任务,作为儿子,他目睹了父亲、母亲对其赚钱无能的“嫌弃”及“冷漠”,作为建筑工及护理工,他看到了自己的“恐惧”,最终他还是逃回自己的“贝斯手”的身份认同中,在艺术、音乐与酒精中逃避现实、荒诞与虚无,用加缪所说的“精神上的自杀”来面对荒诞,最终走向毁灭。安迪与《局外人》中的莫尔索的认知是一致的,他看清了人及世界存在的本质,他与莫尔索不一样的地方是,莫尔索选择了积极直面荒诞,而安迪选择了以“僵尸”一样的动作,不做任何反抗,逃避到精神世界或者艺术世界,仅以逃避面对虚无与荒诞。他爱女友,但这爱需要以“工作化”及“物化”的方式才可得以维系,所以他和女友马里奥的关系时断时续,他是思想上的清醒者,行动上的无为者,既不反抗也不直面,而是以逃避的姿态渐趋消亡,无奈而荒凉。由于朋友的乐队缺人,僵尸顶替贝斯手的工作,但他多次因酗酒而把事情搞砸,朋友及女友对其酗酒及不担责任的行径忍无可忍,让敏感而善良的“僵尸”安迪选择默默离开芬兰。在伊斯坦布尔安迪仍以“浪游”“漫游”的方式存在,直至他的所有美好及“罗曼蒂克”的消亡,他本人也即毁灭。米卡·考里斯马基的电影《僵尸与魔鬼列车》因其形式、风格迥异,内容上对“荒诞”命题的切入角度深入而独特,获得1992年芬兰电影尤西奖最佳导演、最佳摄影、最佳男主角奖,1991年圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳男主角银贝壳奖,1992年鲁昂北欧电影节导演奖。

“摇摆”的身体、动物性的本能与自由

在西方文化的认知体系中,自柏拉图确立“身体-灵魂”的二元对立关系以来,身体的欲望与需求一直受到贬抑与压制。在电影《僵尸与魔鬼列车》《撒谎者》及《重金属囧途》中,多次出现摇摆、跳跃的身体,彰显生命本能与对自由及生命的向往。《僵尸与魔鬼列车》中“魔鬼列车”乐队在演出空间时,聚在一起的人们在台下欢呼、呐喊、摇摆与相拥,他们在暂时的狂欢中,解构秩序、等级与界限所确立起来的壁垒与权威。在公共性、开放性与全员性的空间中,所有人身份同一、平等,他们暂时回归“神圣世界”中动物性的自由、温暖与力量之中,对身体及生命进行本真的体验。《僵尸与魔鬼列车》中安迪的即将死亡、《撒谎者》中反抗者维尔的死亡,都是呈现身体在主流人文主义视阈下的评价体系、监视系统与机械技术中如何消亡,亦即意味著人的消亡。

到了当代,对于身体与生命的关系,阿甘本则认为生命只有变成赤裸生命的时候,它和身体才是等同的。赤裸生命就是一个剥去了意义的身体,一个剥去了人性的身体,一个剥去了生命形式和价值的身体,一个纯粹的动物般的身体。这种动物性身体一旦被卷入政治领域,既可以毫不迟疑地被杀死,而毫无牺牲价值,也可以被看作权利的合法基石,而去抵御外在的权力侵蚀。既可以被权力肆无忌惮地任意处理,也可以被权力积极地干预教化和投资。身体或阿甘本所论述的“赤裸生命”的这一观点,在电影《撒谎者》中人们在酒吧跳舞的时候,他们以此种“摇摆”祛除“外在的权力侵蚀”,对生命本体进行捍卫;《重金属囧途》中的排练及演奏现场,亦有此种“摇摆”“甩头”“跳跃”及“嚎叫”等此类身体动作,这些来自身体的反应,恰恰是对秩序与操控体系的暂时脱离,而恢复身体欲望、生命意义与主体性自由的时刻。

重金属歇斯底里的“嚎叫”及人存在的境遇

考里斯马基兄弟的电影对音乐情有独钟,在米卡·考里斯马基的《僵尸与魔鬼列车》中也不例外,其民谣歌曲与摇滚音乐充满了苍凉、颓靡与绝望的气息,恰如电影中安迪的日记记载的氛围一样:“许久之后,我重返家中,我的生活在童年的废墟上继续着,仿佛一切都是永恒的,但是我感到失去会是一种必然。”这是一种末日毁灭的情绪,也是精神无所寄托的安迪的失乐园。与米卡·考里斯马基前期作品氛围不同的是,同是面对世界的荒诞与虚无,芬兰新世纪以来的电影《重金属囧途》作为一种重金属喜剧类型,他以喜剧与北欧神话式的方式面对虚无、死亡及荒诞,并将其解构与内消。

四个年轻的重金属乐队成员常常在一起排练,主唱是疗养院清洁员,吉他手是父母自家公司驯鹿屠夫,贝斯手是图书馆管理员,有着过耳不忘的能力,曾噎死过两次的鼓手一心想去挪威演出。四个人在吉他手家的地下室里排练了很多年,却从没上台表演过。他们虽然演奏的是最具侵略性与攻击性的重金属音乐,但因被世俗世界的权威、秩序、认知及评价体系所规训与操纵,腼腆而内向的四个人反而在世俗世界处处受到排挤、霸凌,普通民众嘲笑他们的“不成功”,镇上的年轻人鄙视他们,认为他们披头散发是“娘炮”,富有者贬抑他们的贫穷。所以在物化世界中如想获得机会翻身,只有通过出名、成功的方式,所以他们把赌注押在前来挪威的著名重金属音乐人身上。因提前泄露了获得演出的假消息使得他们暂时获得了当地人的欢迎与热捧,在非理性情绪的冲动之下他们从不敢行动到敢于行动:决定以“插爆直肠”为乐队的名字出征上路、偷入警察网络系统打印乐队宣传照片、鼓手死亡、精神病患者上场、偷车、盗墓、闯越边境,与警察、富人及武装军人对抗。他们为了一战成名的演出机会,嚎叫、精神病患者和呕吐这些非理性因素构建了其对理性秩序颠覆性的风格与特征。

面对荒诞与虚无,除了以身体的诸多行为进行呈现与面对外,当代芬兰艺术电影也从思想性方面对此问题进行了阐释与读解。如获得2020年上海国际电影节金爵奖提名的安提·乔金恩(1968-)的《海莲娜·画布人生》,在电影结尾处出现的文字说明,海莲娜与埃纳尔两个人通信及明信片多达1100多封,两个有欲望冲动与精神交流的个体,他们以这样的方式存在,作为个体,他们既保留了自由,也为生活中激越的情感提供了保留空间。犹如克尔凯郭尔所说的“结婚你会后悔,不结婚,你也会后悔,结不结婚,你都会后悔”。在此种“荒诞”的情形下,海莲娜跳出了两性关系固有的桎梏,与亲密关系既亲密联系又保持距离,不至于陷入情感与婚姻的窠臼。

除了上面提到的中年芬兰导演,还有年轻的尤霍·库奥斯曼恩(1979-),他2021年的电影《六号车厢》获得了戛纳电影节主竞赛单元评审团大奖,他的第一部电影长片《奥利最开心的一天》(2016)斩获了戛纳电影节“一种关注”大奖。库奥斯曼恩的电影与阿基·考里斯马基的“冷峻”风格不同,他的电影善于将隐匿的、不可见的价值体系、系统、秩序的操控与奴役呈现,让人物在“临界境遇”时,通过单纯、直接与天真的方式对系统操控进行超越,从而改变了人存在的层次与境界。库奥斯曼恩着意呈现与强调在后人类时期或后现代语境下城市环境中人自然的、未经过分雕琢的部分,放大其高贵的动物特征,亦即尼采所说的“金发野兽”的单纯、勇敢与高贵。《六号车厢》与《奥利最开心的一天》这两部影片代表了年轻导演自然、质朴与单纯的风格,影片中生活的烟火气、氛围与个体体验直接触及人心灵的净化与升华。

编辑 刘颖