中医药文化负载词内涵挖掘及英译认知研究

——以“阴”“阳”为例*

李孝英 赵彦春 郭虹园

西南交通大学 上海大学 西南交通大学

提 要:中医药学具有自然科学和人文科学的双重属性。中医药是中华文化的传承基因,是中华文化走出去的最好载体。如何深挖中医药术语中文化负载词的文化内涵并对其进行中西文化对比和翻译,是本研究的着眼点。本文基于中医药术语中文化负载词“阴”和“阳”的英译现状,从认知语言学视角挖掘和探索其认知方式并结合其内涵,提出更加科学、合理的中医药文化负载词英译建议,以期有利于中医药术语英译标准化的建立,从而促进中医药话语传播体系的构建。

1. 引言

中医药学是伴随华夏民族诞生而流传至今且仍在发展的传统医药科学,它具有自然科学和人文科学的双重属性,是中华文化的传承基因。当今的中国正在走向世界舞台中央并倡议“一带一路”建设,承担起了建设人类命运共同体的大国责任,为此需要构建便于与世界交流的中华文化话语体系。

中医药是中华文化走出去的最佳载体之一。中医药能为世界人民的健康做出重要贡献,尤其在疾病的养生和预防以及重大疫情防治和救治方面,中医药能起着其他医学和药物不可替代的作用。中医药走向世界需要构建中医药传播本身的话语体系,在此方面中医药翻译的作用不言而喻。如果中医翻译是中医药文化走出去的桥梁,那么中医药术语的翻译是主梁,而其文化负载词翻译则是主梁之轴心。对于中医药术语中文化负载词的翻译,很多从事医学翻译的国内外学者们一直在探索,并提出了各种各样的翻译方法和策略,推动了中医药对外翻译的发展,为中医药文化传播做出了较大贡献。虽然迄今为止的中医药翻译探索有益于中医药文化外译的体系建构,但总体情况并不理想,传播效果欠佳,尤其是中医药术语中文化负载词和一些专有名词的翻译遇到了难以突破的方法论瓶颈,严重影响中医药及中华文化的传播速度和效率。因此,我们急需深挖其内涵,整理语料并进行对比分析等系统性工作,以期破解中医药文化负载词翻译这一世界性的难题。

2. 中医药术语中的文化负载词

文化负载词(Cultural-loaded words)在译语体系中表现为对等词空缺(zero of equivalent words),即源语词汇所承载的文化信息在译语中没有对应语的现象(包惠南,2004: 10)。文化负载词表现为词,但它是整个文化系统中的一个节点,往往以隐喻为扩展路径。文化负载词是民族文化的标志,具有鲜明的民族特征(张璇、施蕴中,2008)。具体说来,文化负载词是某一特定民族文化中特有事物的词、词组或习语的标志并能反映特定民族在历史发展进程中逐渐形成的、其他民族不具备的独特的生活方式。文化负载词是一个特定民族团体的基因,不但能反映本民族的文化传统、宗教信仰、社会意识、社会生活方式等,还能被本民族一代一代传承和发展。就中医药文化而言,其文化负载词是中华民族特有的关于医药事物的词、词组或习语,蕴含着中华民族几千年的历史发展进程中逐渐形成的独特哲学思维和医疗生活方式。中医药文化负载词是中医药文化的核心,是中华民族特有的医疗文化信息载体,不但反映了中华民族的世界观、思维方式和文化传统,同时也反映出中华民族的医疗意识和康养方式。中医药古籍具有丰富的文化色彩和人文内涵,其所包含的文化负载词很多,甚至可以说中医药学术语都负荷着中华文化的信息。有鉴于此,中医药英译的核心应表现为中医药文化独立自主的文化品位和系统性,因此我们既要避免以“保留文化特征”为托词使音译泛滥,阻断隐喻路径,造成术语体系的艰涩难懂,同时又要警惕削足适履的归化,避免生硬地嫁接到西医的术语体系之中。

中医药文化负载词的判断标准是汉语词汇所承载的文化信息在英语中没有对应语的现象,或两种语言文化意义不完全重合的词语,如阴阳、五行、气等(张璇、施蕴中,2008)。国内外一些研究者已经对中医药文化负载词进行了各种各样的分类,有的根据中医药文化涉及领域和对象的不同分类,有的根据中医药文化负载词的词性分类。不管哪种分类法,大都有其合理性,有助于中医药文化负载词的理解和准确英译。传统中医药概念的分类有道、法、术三分法,以此得到启发,笔者根据中医药文化认知范畴,将中医药文化负载词二分为上位的中医药文化思想概念类负载词和下位的中医药文化事物类负载词。上位的抽象概念类中医药文化负载词如“道”“精”“气”“神”“阴”“阳”“五行”“六经”等;下位的具体中医药事物类文化负载词如“天葵”“任督二脉”“登天”“龙虎汤”“泻白散”“桂枝汤”等。上位抽象概念类中医药文化负载词的文化内涵要比下位具体概念类负载词的文化外延大,更深奥,但两者几乎都采用隐喻的方式命名。对中医药文化负载词进行如此分类最终是为了能正确理解其各种内涵并对其进行准确翻译。下位具体概念类负载词命名的隐喻路径更加具体和实物化,在英译的时候采用以喻译喻法较为恰当,同时也能引起西方读者的联想,如“天葵”约等于女性的雌激素,可英译为“Heaven mallow”;“任督二脉”指人体很重要的任脉和督脉两大经络系统,可英译为“Shade Vessel and Shine Vessel”;“登天”指登帝位,可英译为“ascension”;“龙虎汤”指主要由鹿茸和附子等组成的较为猛的调荣卫药汤,可英译为“Dragon and Tiger Concoction”;“泻白散”指清泄肺热的药汤,可英译为“lung laxative”;“桂枝汤”指主要以桂枝为主的药汤,可英译为“Cinnamon Concoction”。为了能更为准确地说明如何挖掘中医药文化负载词内涵及英译,本文以形而上抽象概念类中医药文化负载词“阴”“阳”为例,挖掘其文化内涵,并提出基于中医药哲学系统英译方法,希望裨益于中医药文化的翻译。

3. 中医药文化负载词内涵挖掘

正确认知中医药文化负载词的文化内涵是准确翻译中医药文化负载词的关键。中医药术语具有历史性、人文性、定性描述和用具体的名词来表述抽象的概念等特点(朱建平, 2006),也有古今词义的演变、语义含混不清的情况。因此,中医药翻译存在多重困难。无中医知识背景的翻译人员、外国人等理解中医药术语较难,翻译更难准确。难以准确翻译中医药文化负载词的另一原因是中医学与西医学属于不同的医学体系,有着不同的文化背景。中医药术语中文化负载词在以西医为背景的文化里找不到或很难找到对等词。随着我国学者的民族文化意识开始觉醒,很多译者尝试用汉语拼音来音译中医药文化中文化负载词以及相关的特色词、专用名词和药名等。音译便于操作,但其弊端显而易见,即它不能使人“望文生义”,难以传达中国文化和中医药特色的丰富内涵。鉴于此,深挖中医药术语中文化负载词的学术和文化内涵成为了准确翻译中医文化负载词的关键。

中医药文化负载词蕴含着深远的文化内涵,根植于中国的宇宙论、认识论和方法论。中医药文化理论的源头是《易经》《尚书》《道德经》《黄帝内经》等。中医理论最为核心的“阴阳”“五行”等文化负载词就分别出自《易经》和《尚书》;“道”“道生一,一生二,二生三,三生万物”“道养生”等术语出自《道德经》;“精”“气”“神”“六经”等出自《黄帝内经》。对这些文化负载词的内涵挖掘就应该深入了解为何中医药理论要采用这些概念,这些概念具有怎样的文化内涵和核心思想,中医理论为何采用“阴”和“阳”作为最根本的指导思想。《易经》里“阴阳”是中华文化的元符号,涵盖宇宙万物的生成与转换规律,它指涉同一事物或不同事物对立统一的双方,如宇宙中的天地,天为阳,地为阴,太阳为阳,月亮为阴,白天为阳,黑夜为阴;人类中的男人和女人,男为阳,女为阴。此外,同一事物也分阴阳,如手心为阴,手背为阳,山南为阳,山北为阴,脚踝外为阳,脚踝内为阴。从汉字是象形文字角度解释阴阳,始终与太阳、升发相关的是阳,始终与月亮、阴沉相关的是阴。

“阴”“阳”的文化内涵根据《易经》而阐发,可进行深入的探究延伸和挖掘。深难测谓之阴,地道也、妻道也、臣道也、水之南山之北也、影也、默也、掩轨也、月亮、天空有云不见阳光或星、月、阳光不能直接照到的地方、隐蔽处等,多指生殖器,有时特指女性的生殖器;凹进去的东西、偶数、雌的、负的、带负电的、不露出表面的、不明显的、不外显的、暗、幽暗、昏暗、暗中、暗暗的、暗地里、偷偷地、背地捣鬼、险恶、阴险、不光明的、诡诈的等,多与死人或鬼神有关的。中国古代哲学认为宇宙中所有物质的两大对立面之一,与“阳”相对,如山的北面、水的南面、遮住阳光、冷、寒冷、阴湿、潮湿、隐藏等等(1)成都中医药大学附属医院钟森教授的阐释。。这些“阴”延伸内涵的阐述形象生动,并有很多层含义,囊括了与“阳”对应的一切宇宙现象。了解“阴”的各种文化内涵有助于译者正确理解中医药古籍或理论里的重要文化负载词“阴”。同理,通过挖掘“阳”的原始文化内涵,有助于人们正确理解中医药里的文化负载词“阳”。营天功明万物谓之阳,高明也(暗之反也)、日也、阳谓日中时也、双也、水北也、高也、明也、清也、春为青阳、立人也、伤也、予也、日光、日头、有光的、光亮的、外露的、可见的、公开地、阳物等,特指男性生殖器、精液。中国古代哲学认为宇宙中所有物质的两大对立面之一,与“阴”相对,明亮指“太阳”,物体的正面、前面、山的南面或水的北面、温暖、外露的、明显的、凸出的、关于活人的、带正电的、外面、晴天、天、人世、眸子、春夏、中午、凸出、颜色明亮、温暖、干旱、诈伪、奇数、外露、显露、复苏、生长、表面上、日出、举起等等,均为阳。“阳”的延伸内涵非常丰富,囊括了与“阴”相对应的一切宇宙现象。这些“阴”“阳”具体文化内涵属于形而下的运用,并始终贯穿于整个中华文化,包括贯穿于中医药整个理论体系和中国传统哲学理论。

“阴”“阳”在中国传统文化中有非常丰富的内涵,是中国传统文化之根源,属于形而上的抽象概念,在西医文化中找不到对等词汇。“阴”“阳”概念虽都属于形而上范畴,但如果从整体论来划分,则可以说“阳”是正面,“阴”是对立面。在某种意义上“阳”和“阴”也可以被视为具有抽象与具体的对立关系。然而,阴阳的真实关系是阴中有阳,阳中有阴,总是唇齿相依,相互转换。因此,我们不能用简单的或用截然对立的概念来区分,更不可以简单说成是抽象和具体。因此,如果机械地理解阴阳这一对概念,便不能真正区分“阴”“阳”的概念范畴。

4. 中医药术语中文化负载词的英译

中医药向西方世界的翻译和传播主要是以西方汉学家为主导,国内中医翻译学者主要采用西方翻译理念和西方话语体系,但无论是西方学者还是国内学者,他们所选择的译法都比较混乱,而语义晦涩的音译弊端尤为突出。对中医药术语有较大贡献的西方译者是李约瑟(Joseph Needham)。他认为,对于中医药术语翻译“只有揭示了中医药术语的深层含义,才能算是忠实的翻译;中医药翻译过程中不能过多使用音译,这样会使读者无法了解古人的思想。用现代医学术语翻译中医用语会使所译术语意义不准确,甚或完全歪曲了古人的思想,应积极倡导词素翻译法”。中医药术语中文化负载词(如五行、精、气、神、三焦、百会、黄帝内经)在外语中找不到对等词,许多译者提倡音译法,但音译本身不表达意义,且割断了隐喻链,使本来相互关联的术语孤立起来,不便于认知和传播。

以文化负载词“阴”“阳”两大中华文化核心概念为例,西方普遍接受的译法是yin和yang,并已经进入西方的词典。经过对目前中医翻译界使用较多且相对权威的六个版本《中医药学名词》(2004)、《中医药常用名词术语英译》(2004)、《针灸学通用术语》(2013)、《汉英双解中医临床标准术语辞典》(2016)、WHO《西太传统医学名词术语国际标准》(2009)、《中医基本名词术语中英对照国际标准》(2008)的考察,并通过对六经翻译的比对,以说明现有的六经翻译是否符合“阴”“阳”及与阴阳密切相关的六经内涵。

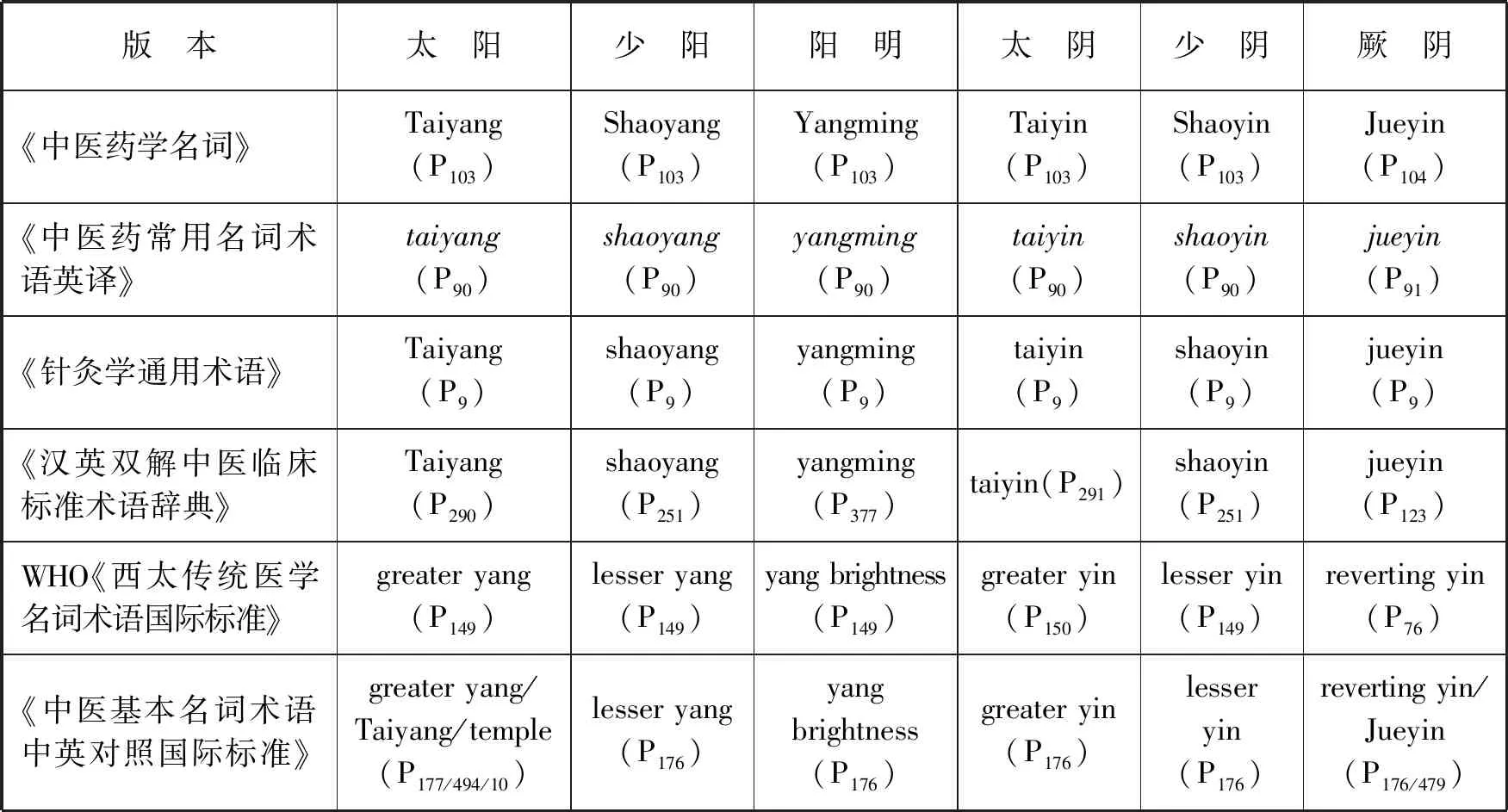

表1. 六版本对六经的英译

由表1可见:“太阳”有Taiyang、taiyang、taiyang、greater yang/Taiyang/temple五种译法;“少阳”有Shaoyang、shaoyang、shaoyang、lesser yang四种译法;“阳明”有Yangming、yangming、yangming、yang brightness四种译法;“太阴”有Taiyin、taiyin、taiyin、greater yin四种译法;“少阴”有Shaoyin、shaoyin、shaoyin、lesser yin四种译法;“厥阴”有Jueyin、jueyin、jueyin、reverting yin/Jueyinshu 五种译法。其中《中医药学名词》、《中医药常用名词术语英译》、《针灸学通用术语》和《汉英双解中医临床标准术语辞典》都采用完全音译的翻译方法;WHO《西太传统医学名词术语国际标准》和《中医基本名词术语中英对照国际标准》采用“音译加阐释”的翻译方法,但《中医基本名词术语中英对照国际标准》还采用了音译法。由此可见,音译法具有普遍性,但它无疑遮蔽了“阴”“阳”的隐喻路径,而下位概念与上位概念之间的对立也不明显,且艰涩难懂,而后继的术语也未必继承这些成分,比如有的术语还直接翻译成对应的西医术语,如“厥阴热利”被看作西医的“痢疾”,译成了英语的“dysentery”,如此便阻断了“阴”“阳”及其系统的隐喻路径。

然而,既有的翻译并不等于不可以优化,此处我们且以“阴”“阳”为例进行定点分析。“阴”“阳”的本意分别是山丘的南面和北面,背日为阴,向日为阳,后来引申为代表一切事物的最基本对立关系,通过阴阳的对立和消长而派生出世间万物,也可泛指万物运动变化的本源,这一对概念中本来包含着阴阳互体、阴阳化育、阴阳对立、阴阳同根的哲思,蕴藏着最原始的创生万物的能量。由于汉语是表意文字,“阴”“阳”两字几经演化才与其各种所指建立了相对稳定的关联。yin和yang作为汉语拼音已经和所指有所疏远,如若将汉语拼音yin和yang不经处理地挪用到英语的语言系统中,将汉语音译为西方语言即借用汉语拼音转写原文,这对于英语读者而言是完全陌生的符号,即便约定俗成,对其含义也难以认知,更何况由其衍生的六经系统。由于汉语拼音只是近代以来国家指定的一种用来辅助标记汉字读音的拉丁字母,yin和yang作为没有词源理据的自创的英语表达既无法在英语语境中实现文化交流,又无法与“阴”“阳”的所指建立关联,那么所有以yin和yang构成的表达亦不可再现“阴”“阳”的文化内涵,完全破坏了“阴”“阳”之间对立统一的哲学思想,更是破坏了“少阴”“太阴”“厥阴”与“阴”以及“少阳”“太阳”“阳明”和“阳”的内在系统性。由此可知,六个版本中所采用的翻译方法,无论是完全音译还是“音译加阐释”,都不能成为中医药术语翻译的最佳示范。

中医药术语翻译的原则和方法一直处于探索中,并在实践中不断守正创新。西方汉学家和中国学者提出了很多有效的中医药术语翻译方法值得在实践中运用,但也有一些方法值得我们重新审视并予以纠正和创新。我们再回看“阴”“阳”及与其密切相关术语的英译的例证,如前所言我们应根据“阴”“阳”文化内涵来选择如何进行准确翻译。汉字“阴”之造字的本意为雌雄构精胎儿娩出、阳气转阴、昼转夜、阴中有阳、阳中有阴以及守其雌、知其雄、成年雄性由阴及阳、由阳及阴的过程。(2)成都中医药大学附属医院钟森教授的阐释。依据人类“近取诸身,远取诸物”认知事物的规律,“阴”指昼转夜和没有阳光的夜晚,后延伸义为阳光照射不到的地方,或指昏暗的月亮。不少典籍翻译直接将“阴”“阳”音译为Yin和Yang,甚至还有用Yin和Yang来辅助释义其他词汇的情况,如将“九二”译为“SecondYang”,“六三”译为“ThirdYin”(王晓农、孙方靖, 2019)。显然,这种仅用音译法来翻译“阴”和“阳”不利于中国文化的对外传播。本文通过深挖“阴”“阳”文化内涵并进行中西比较后,在继承前人研究的基础上,对“阴”“阳”翻译方法进行整合和创新。基于“阴”“阳”深厚的文化内涵和兼顾西方受众的认知背景,我们认为“阴”和“阳”是中国文化对立、交互、转化的符号,在英语文化体系中没有对应的表达,但是这不等于英语中没有对应于“阴”和“阳”事物或概念。汉语的“阴”是背阳之所,而“阳”是向阳之所,两者是对立的也是可以互相转换的,而且也可以通过隐喻来延伸。其实,英语中的“shade”和“shine”也是如此。试问,难道“shade”不是“阴”,“shine”不是“阳”吗。“shade”和“shine”虽然不具有中华文化这样的哲学意义,但却可以把“阴”“阳”分别翻译为“shade”“shine”,这种译法符合“阴”“阳”的象形文字内涵以及意象的理性定位和两者之间的对立统一关系,而“shade”“shine”完全可以表征“阴”“阳”的外延和内涵,藉此我们可以将西方读者导入中华文化体统及其隐喻路径。这比音译的“yin”“yang”更能激发西方人对“阴”“阳”本意的联想和对中国阴阳系统的认知。

综上分析,我们完全可以把中医药理论体系里的“阴”“阳”分别英译为“shade”“shine”而不必求诸于对英美人毫无意义的拼音。就隐喻而言,能喻、所喻均能契合。循此思路,我们可以把六经里三阴,即“太阴”“少阴”“厥阴”分别英译为“first shade”“prime shade”“last shade”,把“阴虚”英译为“shade deficiency”,把“阴气”英译为“shade energy”。与“阴”相应的汉语“阳”之造字的本意为天地氤氲万物化醇,雌雄构精万物化生;天行健以自强不息;知其雄,守其雌;阳中有阴,阴中有阳。“阳”指有阳光的白天,即昼,与太阳、阳光相关。探究其引申内涵并对比西方文化,我们发现英语中的“shine”对等于“阳”,因此两者可以互译,笔者认为此译符合语言之间的转换或翻译具有理据性的要求。换言之,“阴”“阳”对应的英译“shade”“shine”符合物质世界中的能指与所指之间有一定联系的前提,也就是说语言形式与意义之间的关系是有一定的匹配理由的(李孝英,2019)。在中医理论里与三阴相对应的三阳,即太阳、少阳、阳明分别英译为“first shine”“prime shine”“last shine”,进而可以把“阳虚”英译为“shine deficiency”,把“阳气”英译为“shine energy”。根据“阴”“阳”文化内涵以及翻译应遵循语言理据原则,与“阴”“阳”密切相连的中医文化负载词组,如“阴盛阳衰”可英译为“effulgent shade and declining shine”,“阳气重”“阴气重”可以分别英译为“excessive shine energy”“excessive shade energy”。如此,由“阴”“阳”主导的这一逻辑分明的层级体系完全可以切换到由“shade” “shine”主导的英语中医药术语体系。

从“阴”“阳”分别英译为“shade”“shine”的翻译思路出发,反观五脏六腑的阴阳对应关系,就会发现这种翻译方法和思维确实具有正确性和启发性。学过中医的人都知道,六经辨证中三阴主要对应人体器官五脏,而三阳主要对应人体的六腑脏器。三阴对应的心、肝、脾、肺、肾五脏,不管其运行的营气还是器官本身都在身体的小宇宙里,不能见光。而三阳对应的胃、胆、大肠、小肠、膀胱,三焦六腑,主要是传化器官,营气从有光的自然界获得,排出去的物质也是返回有光的大自然。如果把三阴的五脏隐喻为内循环,那么三阳的六腑就是外循环。内循环的脏器进行正常生理活动时,没有光的参与,而外循环腑脏器正常生理活动时,有光参与。从中医理论中三阴三阳对应内涵以及阴阳密切相关的术语内涵来看,把“阴”英译为“shade”,把“阳”英译为“shine”,比单纯的音译为“yin”“yang”语义上更透明,且隐喻扩展路径顺畅。这一方面兼顾了中医理论和文化的特色和本质,另一方面又能引起西方英语语言文化背景受众的联想和正确认知。不管中国人还是西方人,虽“山川异域”,但始终“日月同天”,人类认知世界和事物始终遵循“近取诸身,远取诸物”的认知规律。昼夜的循环反复始终是一致的。从《黄帝内经》中医理论基础到《伤寒杂病论》的治疗理论,无一不体现阴阳辨证论治的理论思想。三阴三阳的精准治疗方法和奥妙更是体现出古人深奥的智慧。

综上所述,中医药文化负载词的准确翻译需要深挖中医药术语中文化负载词的文化内涵,并进行中西方文化对比,以求同存异,惟其如此才能挑选出既忠实于本土文化特色,又能架起西方人认知桥梁的恰当词汇来进行翻译。鄙意以为,这才是中医药文化负载词翻译的根本出路,也是中医药文化翻译标准化必须要遵循的方法。

5. 结语

中医药代表的是中国文化的精粹和精髓。中医药文化走出去是“一带一路”中国文化走出去的重头戏,中医药文化外译是中医药文化走出去的桥梁环节,也是当代文化外译者的历史责任,而深入挖掘中医药术语中文化负载词的文化内涵是翻译好中医药文化的前提和基础。本文通过对中医药理论体系里“阴”“阳”内涵的深挖和梳理后发现,“shade”“shine”比音译法“yin”“yang”更接近原文意义,更能让西方读者引起相应的联想和认知。同时,通过对比与阴阳关系最为密切的辨证论治六经在六个版本中的翻译发现,六个版本采用音译或音译加阐释是不太科学的做法,并提出了相应的英译方法。本研究有三方面的启示: 一是既定的翻译并不等于是不可优化的翻译;二是中医药文化翻译必须是既深谙中医药文化、中国传统文化,又精通译入语文化的翻译者才能胜任;三是中医药文化翻译和对外传播话语体系的构建依赖于中医药中最为核心的文化负载词的精准翻译。因此,需要重新审视并逐渐修订已经制定的标准化翻译。