2022年网络素养研究综述

方增泉 祁雪晶 元英 秦月 刘山山

【内容摘要】提升全民网络素养水平是顺应数字时代要求、促进人的全面发展、实现网络强国的必由之路。本文探究了国内外网络素养的研究文献,从概念辨析、理论视角以及影响因素的脉络梳理了该主题的研究现状,运用CiteSpace软件进行可视化呈现,比较全面地展示了网络素养研究的图景和未来发展趋势。

【关键词】网络素养;媒介与信息素养;文献综述

一、网络素养概念辨析

1994年,美国学者麦克卢尔(McClure)最早提出“网络素养”这一概念,用来定义个人识别、访问并使用网络中的电子信息的能力,并指出信息素养是网络素养、媒介素养和计算机素养及传统素养的结合。①随着媒介技术的进一步发展并应用于实践,网络素养的内涵被进一步廓清。1999年,学者赛尔夫(Selfe C.)将“网络素养”的概念进一步细化,认为“网络素养”不仅仅是个人使用计算机、网络的技能,更包括个体的价值观、实践技巧等一系列操作。②2000年,Silverblat总结出“网络素养”包含可以决定自己的网络消费、知道网络传播的基本原理、认识到网络对社会与个人的影响、可以分析和探讨网络信息的策略、提升网络内容的享受、理解和欣赏能力以及解读网络媒介文本和文化这七个方面的能力。③Savolainen用了“网络能力”(Network Competence)一词,他认为,网络能力包含四个方面:互联网信息资源中的知识、使用工具获取信息的能力、判断信息的相关性的能力、沟通能力。④

在网络持续迭代变化的背景中,个人如何在网络世界中认知网络、使用网络、管理网络等成为网络时代的新课题,基于网络环境的网络素养逐渐受到重视。2002年,卜卫提出,网络素养的培养应该使青少年能够建立对信息批判的反应模式、发展关于媒介的思想、提高对负面信息的免疫能力、学会有效地利用大众传媒帮助自己成长、使用和管理计算机网络、创造和传播信息以及保护自己上网安全的能力。⑤陈华明等认为,“网络素养是网络用户正确使用和有效利用网络的一种能力,是在与网络的接触与交往中所习得的技巧或能力,是现代人信息化生存的必备能力”⑥。贝静红在网络使用基础上从个人对网络的认知、批判、管理等综合层面延伸了网络素养概念,将网络素养视为网络用户基于对网络知识理解的素养,网络的正确运用与有效应用,合理利用网络信息,服务于个体成长的综合能力。⑦黄永宜认为,网络素养既包括基本的网络知识,又包括利用网络获取资讯的技能,也包含了网络信息价值感知、判断与筛选能力、解构网络信息能力、认识网络世界的虚幻性、树立网络伦理观念、对网络交往以及对网络双重性作用的理解能力等。⑧

Livingstone认为,网络素养四个方面的能力主要是指人们接近、分析、评价和生产网络媒介内容等能力,这四个方面的能力不是此消彼长的,而是相辅相成的。⑨美国学者Howard Rheingold创造性地将网络素养分为五个层面,即注意力、对垃圾信息的识别能力、参与力、协作力和联网智慧,并认为这五种网络世界的必备素养甚至具有改变世界的力量。⑩韩国学者Kim和Yang将网络素养分为网络技能素养和网络信息素养,认为网络技能素养是使用互联网所需要的一系列基本技能,网络信息素养则是个人筛选信息以达到某种需求的能力,包括搜索、收集、理解和评估内容。李宝敏从心理学角度将青少年网络素养分为知、情、意、行多个维度,认为青少年网络素养的形成过程,是促进青少年“知、情、意、行”协调整体发展的过程。2017年,在中共北京市委网络安全和信息化委员办公室的指导下,千龙网首创性发布了《网络素养标准十条》,包括网络基本知识能力、网络的特征和功能、高度网络安全意识、网络信息获取能力、网络信息识别能力等。王伟军等人基于网络对青少年影响的视角,认为网络素养指的是个体网络生存与发展的综合素质,具体应该包括网络知识、网络辩证思维、自我管理、自我发展和社会交互五部分内容。田丽从认知、观念和行为三个层次出发,将网络素养分为信息素养、媒介素养、交往素养、数字素养、公民素养和空间素养等六个方面,认为网络素养包括了网络作为信息工具、媒介、新的生产生活空间所体现的网络知识、态度与行为的反映,同时涵盖网络利用与风险防范两大方面。

网络素养与媒介素养、信息素养等概念之间的关系也是许多学者关注的课题。早在1994年,McClure认为信息素养是网络素养、媒介素养和计算机素养以及传统素养的结合(如图1)。联合国教科文组织(UNESCO)2013年发布了《全球媒体和信息素养评估框架》,对于“媒体与信息素养”(Media and Information Literacy)定义为一组能力,使公民能够使用一系列工具,以批判的、道德的和有效的方式获取、检索、理解、评估和使用、创造、分享所有格式的信息和媒体内容,以参与和从事个性化、专业化和社会化的活动。部分欧美发达国家则倾向于使用“数字素养”(Digital Competence)一词,用“数字”代替“信息”,可以更突出现代信息技术不同于过去信息技术的数字化实质。喻国明认为,如今的网络包含数字技术、资源整合、信息传播等多个维度,网络素養也应该是包含媒介素养、信息素养、数字素养的一种更加广泛的研究范围,应该站在更加宏观的角度上去理解网络素养(如图2)。

从以上研究可以看出,学者们对于网络素养的概念有其共通之处,但由于不同的学科背景和应用场景,其内涵也会有所差异。随着网络技术和文化的发展,网络素养概念的内涵和外延将会进一步丰富和完善。

二、网络素养研究的理论视角

学者们从多维视角形成了各自关于网络素养的基本框架和评价指标,为构建新时代多角度、全方位的网络素养研究体系作出了贡献。

(一)传播学视角:运用使用与满足、媒介依赖理论等进行分析

宋琳琳等重点探究了网络时代网民对网络媒体的使用与满足,认为网民使用媒体主要是为了满足获取信息、缓解焦虑、情感交流、自我实现、主导、工具和慎议这七种需求,但同时也需要注意网络的虚拟性、市场化等特征带来的消极影响,而提升网络素养正是使网络能够真正为个体所用的路径之一。蒋俏蕾等基于媒介依赖理论,通过问卷调查和焦点小组访谈的方式对中国和新加坡大学生的手机使用行为进行了比较,结果表明,媒介依赖诉求可以解释大学生的网络使用行为,即大学生持有的媒介依赖诉求越多、越强烈,对于手机的依赖程度也越高,而中国和新加坡学生的媒介依赖诉求有所不同,导致两个群体的手机使用行为也有所差异。武文颖依托媒介依赖理论调查大学生的网络使用与影响认知,从媒介、社会与受众三者关系的角度分析大学生与社会之间的相互依赖与沉迷,构建起大学生网络沉迷多因素的影响模型,并提出要从社会教育路径、学校教育路径、家庭亲朋教育路径和自我教育路径相结合的方式来开展网络素养教育。张开从创新扩散理论出发,提出了对媒介素养可持续性发展的展望,认为要厘清媒介素养的客观优势、与需求者之间的一致性、与中国社会价值的兼容性,寻找媒介素养中的意见领袖,才能完成媒介素养在中国的创新与扩散。

(二)心理学视角:运用认知行为理论进行分析

个体心理结构可以划分为三个最重要的系统,即认知(Cognition)、情感(Affect)和行为(Behavior)系统,而个体在网络使用时的认知、情感与行为能力正属于网络素养的范畴。张开从认知心理学的角度对媒介素养进行了解读,认为媒介素养是对信息素养、网络素养等概念统筹起来所构成的一整套知识结构,这套知识结构是人们进行信息加工的基础,个体通过将媒介环境中的信息与原有的认知系统相结合对行为予以指导。方增泉研究团队将认知行为理论作为研究视角,首创了青少年Sea-Ism网络素养框架,将青少年网络素养分为上网注意力管理能力与目标定位、网络信息搜索与利用能力、网络信息分析与评价能力、网络印象管理能力、网络安全与隐私保护能力、网络价值认知和行为能力六个模块进行调研。

田丽结合生态系统理论的框架,探索我国儿童所面临的数字风险现状,勾勒出儿童数字风险的影响因素。在微观层面上,儿童数字风险存在基于性别、年龄和城乡的三大“鸿沟”;在中观层面上,儿童的数字风险受家庭类型、家庭阶层和家庭抚养模式三大因素的影响。方晓义对于大学生的网络使用情况进行了探究,从大学生网络成瘾问题切入,通过对15名网络成瘾大学生的深度访谈,提出了大学生网络成瘾的“心理需求补偿”理论,认为心理需求满足与网络满足互为补充,心理需求的现实缺失以及网络补偿都会影响大学生的网络成瘾。

(三)教育学视角:运用学习者特征理论进行分析

郭路生等人从阈值理论出发,认为网络素养的“阈值”指的就是一种网络思维以及其引导下所形成的行为方式,并提出了以人为本、创新过程、跨界融合、开放互联和数据意识五个“阈值”概念,从而构建起创新性的“互联网+”的素养框架,他认为,只有真正掌握了互联网思维方式,才能够自觉运用其去解决网络和现实中遇到的实际问题。罗艺运用了镜脉学习理论和学习者特征理论探究大学生的信息素养教育路径,从镜脉理论的角度看,信息素养的培养和其所处的社会、历史和未来的镜脉不可分割,要重点关注信息素养在不同的环境下的建构和生产,并认为信息素养的镜脉情境受制于个人身份、共生环境、网络环境和社会环境这四个层面;从学习者特征的角度看,信息素养的提高与个人本身的特质具有密不可分的关系,只有价值观念越正确、网络立场越清晰,才能更正确地判断和应用信息。在国外的网络素养教育领域,英国学者John Potter从教育角度提出了一個新的网络素养教育理论框架“动态素养”框架,将网络素养概念放在社会文化素养、文本素养以及设计素养的大环境之中,主张要将教学实践与不断变化着的文本和社会素养相连接,将学生的学习过程、认知变化以及教育信息平台相结合,改变了传统的网络素养教育观念。安涛基于马克思主义人的发展理论中对于人的发展体现在实践能力、社会关系和个性发展三个维度这一概念界定,将网络素养分为技术性、社会性和个性三个类型。其中,技术性网络素养指的是网络技术与信息的运用,社会性网络素养指的是个体的网络交往能力,个性素养指的是人在网络中的个性发展。武文颖在探究网络素养对于网络沉迷的影响时,引入了马克思的异化概念,认为网络加重了对人的控制,剥离了人的理性和情感,对于大学生的异化作用则格外明显,使得大学生在网络平台上的主体性和能动性丧失,引发了一系列网络素养危机。李宝敏将杜威的技术探究理论运用于实际的中小学生网络素养教育中去,认为网络素养教育需要直面网络世界的复杂性、开放性、不确定性,通过探究将不确定情境转化为有意义的情境,拓展中小学生的网络探究实践空间,从而提升网络素养的关键能力。

三、网络素养的影响因素研究

“网络素养”的相关影响因素主要可以分为五个方面,即个体因素、家庭因素、学校因素、政府因素和社会因素。

(一)个体因素

诸多学者认为学生在性别、年龄、受教育程度、社会背景等方面的人口统计学差异,会对其网络素养产生一定的影响。周葆华、陆晔通过实证调查分析后发现,中国公众的媒介知识水平整体较低且存在差异,比如男性的媒介知识水平要高于女性;年轻人的媒介知识储备要比老年人高。杨浩项目组通过对东部地区某省市的初中生进行调查后发现,高年级学生信息素养总分显著高于低年级学生;城镇学生信息素养总分显著高于农村学生。田丰、王璐对我国青少年网络技能素养进行了问卷调查,经过数据分析,发现网络技能素养培养和青少年自身生理、心理成熟规律更相近,皆随着年龄与教育而增长。个体所处的社会背景,特别是城乡差异、东西部区域差异,也会对青少年的网络素养水平高低产生影响。郝辰宇对城市及农村的青少年进行了深度访谈与问卷调查,分析了二元体制下城乡青少年网络使用情况及网络媒介素养的异同,发现城乡青少年在资讯评估能力、网络使用能力上存在显著差异。路程鹏、骆杲等人通过调查分析后发现,城乡青少年媒介素养的最大落差在于客观层面,即媒介接触和媒介使用层面。郑素侠在实证工作的基础上,发现电视成为多数留守儿童接触的唯一媒介,其次是网络,大众传媒并未在农村留守儿童身上充分发挥信息传递和社会认知的作用,而更多地以情感慰藉的工具而存在。姚雅晴从粉丝群体角度出发,认为青少年应培养个人媒介使用和网络行为的基本伦理,在避免个人遭受网络侵害的同时,也能做到不传播有害信息、不侵害他人隐私,在具备批判反思能力的同时,能够合理约束自己的媒介使用行为。

(二)家庭因素

韩璐认为影响青少年媒介素养的家庭环境因素可分为五个维度,分别为父母受教育程度、亲子间的沟通方式、家庭网络生活规范、家庭氛围与亲子之间的关系。陈晨同样认为,亲子关系融洽的个体网络素养更高,良好的家庭关系能够正确引导青少年合理使用网络。王贵斌、于杨发现,青少年的媒介素养很大程度上由他们的出身所决定,家长的受教育程度扮演关键性要素。Lynn认为,互联网时代下,家长中介理论需要进一步分析和探究。王倩提出了影响儿童媒介接触与使用的三个家庭因素:1.家庭拥有媒介的种类及数量;2.父母的媒介使用习惯与媒介素养水平;3.父母对子女媒介行为的指导和参与情况。江宇通过调查研究分析指出,家庭社会经济背景和家庭传播环境也会影响青少年的媒介素养水平,而且由家庭社会经济背景、家庭传播环境等结构因素带来的媒介素养水平差距会在代内和代际间“重现”。卜卫指出,家庭关系与儿童的媒介素养有一定关系。她通过调查后发现,家庭关系与儿童使用电子游戏机的需要显著相关,家庭关系越不好,儿童越依赖电子游戏机以取得心理上的满足,放松自己。王铭钰等人在对小学生追星现象进行调查后,指出“粉丝文化”的传播载体是手机,因此家长的用网管控和以身作则都十分重要。家长自身要提高媒介素养,才能营造健康的家庭网络环境,进而保障学生的成长。

(三)学校因素

在网络素养教育中,学校教育既是基础又是关键,任何教育方式都不可能和有系统、成规模、正规化的学校教育方式相比。刘卫琴认为,学校的媒介条件、教师的媒介素养等均与学生的媒介素养存在显著的正相关关系,学校的媒介条件越好,教师在课堂上使用多媒体课件进行教学越频繁,学生的媒介素养就越高。杜海钰通过调查后发现,信息技术课会影响学生的媒介素养,上信息技术课时间越长的学生,信息素养水平越高。Kohnen等学者制定并评估了一项短期学校干预课程的效果,发现八年级学生经过课程研讨会干预后提高了对陌生网站可信度的评估能力。陈阳实地调查了美国弗吉尼亚大学“媒介研究”的教学模式,发现无论媒介如何变革,媒介多元多样的生产过程、方式、机制都是重要议题,教学实践与媒介现实不能脱节,以提高学生的媒介思维。田丽等人进行全国范围内的问卷调查,结果显示,教师对学生使用网络的态度、教授使用网络和自身网络使用行为,在很大程度上引导了未成年人使用网络,进而影响了未成年人网络素养水平。郭旭魁、马萍分析問卷调查结果后发现,城市中小学生媒介素养教育中,学校教育效果比较显著,学校在“信息技术”方面的课程有力地促进了城市中小学生的新媒介参与。韩璐认为,学校推行的应试教育政策在一定程度上会影响媒介素养教育在我国的发展。应试教育更注重学生对知识点的记忆,而忽视学生对信息检索和筛选的能力,在一定程度上制约了媒介素养教育的实施。

(四)政府因素

2003年,英国政府设置了国家通讯管理局(OFCOM)负责管理英国的传媒业,和英国教育部合作,以确保有效地推动媒介素养教育的开展,提高英国公民的媒介素养。Richard Wallis和David Buckingham指出,自OFCOM成立以来,媒介素养教育领域已发生了一些显著的变化,但一些关键概念的混乱和不确定性依然存在。

相比之下,国内学界对于政府在青少年媒介素养教育中该扮演什么样的角色、发挥何种力量的具体研究还比较少。季为民指出,政府出台的关于提升青少年网络素养教育的各项政策和措施仍处于推广和普及阶段,目前尚存在青少年网络素养水平衡量的测评体系缺失、相关政策和保障监管机制不完善的问题。党政领导者理应使政府议程、公共议程、媒介议程更好地统一起来,更好地服务于公众、服务于社会。政府应出台相关政策要求将信息化贯彻到教育各个方面,以指导和培养教师的信息素养。李远煦从浙江传媒学院媒介素养教育基地的实践中发现,媒介素养教育提升,需要推进顶层设计,建构由相关职能部门牵头的青少年媒介素养教育领导小组,建立由教育部门牵头、有关各方通力协作的实施机制,协同推进青少年媒介素养教育这一社会系统工程。

(五)社会因素

蔡珊珊提出,学校与社会的双边良性互动有助于推动青少年网络素养教育,社会的优质资源可助推青少年网络媒介素养教育的发展。朱顺慈提出,儿科专家可以通过临床实践观察青少年的心理健康;社会工作者可以关注青少年通过接触风险和参与风险活动而出现的价值观的混乱等。Jon Dornaleteche-Ruiz等学者考察了不同性别、不同年龄段、不同知识水平的西班牙公民在数字工具使用上的媒介素养差异,建议学术机构应设计具体的方案,缩小代际数字鸿沟,在网络上为全体公民提供有建设性的内容。张珞指出,在媒介融合实践下,专业记者需要充实和提高自己的媒介素养,更好地应对新闻传播新形态、新环境。喻国明在有关网络辟谣的具体举措中明确提到,整个国家层面新媒介素养的养成需要社会化的合作,融合网站、报纸、电台、电视台、社会组织,建立网络谣言治理大数据平台。

四、网络素养的未来发展趋势

本文应用美国德雷塞尔大学陈超美教授所开发的CiteSpace软件,对于有关于“网络素养”的学术成果进行了挖掘和整理,并以可视化的形式展现出学界相关研究的发展趋势和动态。中文文献以中国知网(CNKI)作为数据来源,以CSSCI权威期刊作为限制条件,以“网络素养”为主题词进行高级检索,共检索到文献171篇。英文文献以Web of Science(WoS)作为数据来源,以“Internet Literacy”作为检索主题词,在SSCI论文中进行索引,共检索到文献3134篇,按相关度从高到低排序之后导出全部文献,并在CiteSpace的数据转化中对文章进行去重处理,最终得到文献771篇。

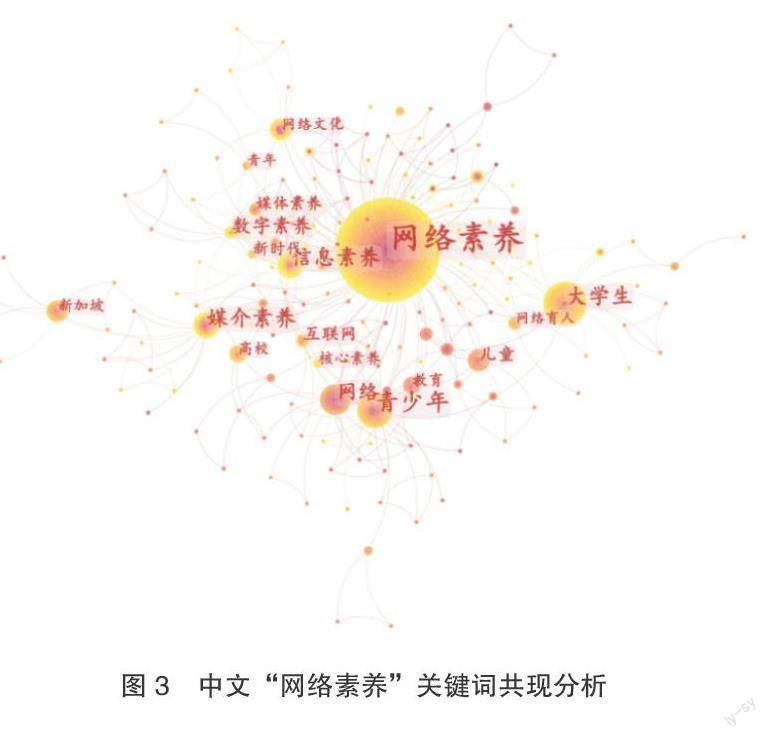

本文对于所选取的样本文献进行了关键词共现分析,通过关键词出现的频次揭示当前对于网络素养的研究热点。在通过CiteSpace软件设置呈现阈值并选择LLR算法之后,中文关键词共现可视化结果可参见图3,英文关键词共现可视化结果可参见图4。图中节点圆圈大小代表关键词出现频次,次数越多圆圈越大;节点间连线粗细代表关键词之间的关联强度,关联强度越高线条越粗。

中国学界对于“网络素养”研究的热点关键词的前10名分别为网络素养(61次)、大学生(17次)、青少年(12次)、媒介素养(9次)、信息素养(8次)、网络(7次)、新加坡(6次)、数字素养(5次)、网络文化(5次)、儿童(5次)等。

国外学界对于“网络素养”研究的热点关键词的前10名分别为Internet(190次)、Health literacy(186次)、Literacy(113次)、Information(104次)、Media literacy(104次)、Enhealth literacy(97次)、Digital literacy(76次)、Digital Divide(72次)、Behavior(64次)、Online(64次)等。

本文利用Citespace软件绘制了国内外有关于网络素养研究的关键词时区图谱,关键词时区图谱清晰地显示出在不同时间段内国内外研究热点的分布以及随时间演变的发展趋势(见图5、图6)。从图中可见,2020年以后,信息素养、数字素养等是中国学界在网络素养研究领域关注的热点话题,数字鸿沟和阅读素养等内容则在国外研究中屡屡被提及。基于时区图谱以及对于已有研究的梳理,可以认为跨学科研究、跨国别研究和影响机制研究是未来网络素养研究的主要趋势。

(一)跨学科研究

网络素养研究是一项以人为中心的研究,围绕人的全生命周期。因此,网络素养研究不仅与新闻传播学有关,也与教育学、心理学、图书馆情报学和计算机技术与应用学等学科都有许多重叠的研究方向以及拓展延续其他学科的研究内容。未来网络素养研究可依托相关理论,应用实践性、交叉性和跨学科的研究方法,以解决社会上随着新技术发展和应用而不断出现的信息安全、信息乱象等诸多问题;针对不同的对象群体,包括未成年人、大学生、教师等进行有效的、跨学科的协作。

(二)跨国别研究

目前,世界各国对网络成瘾的研究比较关注,也有了一定的跨国别研究成果。但是,作为网络成瘾的基础性研究,网络素养的比较研究相对比较薄弱。未来可以借鉴经济合作与发展组织(OECD)的国际学生评价项目(Program for International Student Assessment,简称PISA)模式,进行国际比较研究,达到相对一致和完善的网络素养研究体系。

(三)影响机制研究

目前,人口统计学变量对于网络素养的影响相对比较清晰,随着移动互联网以及VR、AR等技术的应用和拓展,以及元宇宙时代的到来,网络素养的影响机制会更加复杂和多样化。未来,应聚焦于数字资本、信息焦虑、网络效能感、数字压力等因素,并将其作为中介变量,扩充进网络素养的研究领域中来,拓展未来网络素养的研究空间和实践路径。

注释:

①McClure C R. Network literacy: a role for libraries?[J].Information Technology and Libraries,1994,13(2):115-125.

②Selfe.Cynthia L. Technology and Literacy in the twenty-first century[M]. Carbondale: Southern Illinois University Press,1999.

③Silverblatt, A. Media literacy in the digital age. Reading Online[EB/OL].http://www.readingonline.org/ newliteracies/lit_index.aspHREF

=/newliteracies/silverblatt/ index.html.2000.

④Savolainen R. Network competence and information seeking on the Internet[J].Journal of Documentation,2002,58(2):211-226.

⑤卜卫:《媒介教育与网络素养教育》,《家庭教育》2002年第11期。

⑥陈华明、杨旭明:《信息时代青少年的网络素养教育》,《新闻界》2004年第4期。

⑦贝静红:《大学生网络素养实证研究》,《中国青年研究》2006年第2期。

⑧黄永宜:《浅论大学生的网络媒介素养教育》,《新闻界》2007年第3期。

⑨Livingstone S. Engaging with media—A matter of literacy?[J]. Communication Culture & Critique,2008,1(1):51-62.

⑩〔美〕霍华德·莱茵戈德:《网络素养:数字公民、集体智慧和联网的力量》,张子凌、老卡译,电子工业出版社2013年版,第35页。

Eun-mee Kim,Soeun Yang. Internet literacy and digital natives civic engagement: Internet skill literacy or Internet information literacy?[J]. Journal of Youth Studies,2016,19(4):438-456.

李宝敏:《“互联网+”时代青少年网络素养发展》,华东师范大学出版社2018年版,第25-30页。

王伟军、王玮、郝新秀:《网络时代的核心素养:从信息素养到网络素养》,《图书与情报》2020年第4期。

田丽、张华麟、李哲哲:《学校因素对未成年人网络素养的影响研究》,《信息资源管理学报》2021年第4期。

程萌萌、夏文菁、王嘉舟、郑颖、张剑平:《〈全球媒体和信息素养评估框架〉(UNESCO)解读及其启示》,《远程教育杂志》2015年第1期。

喻国明、赵睿:《网络素养:概念演进、基本内涵及养成的操作性逻辑》,《新闻战线》2017年第2期。

宋琳琳、刘乃仲:《论网络媒体的使用与满足》,《新闻爱好者》2009年第12期。

蒋俏蕾、郝晓鸣、林翠绢:《媒介依赖理论视角下的智能手机使用心理与行为——中国与新加坡大学生手机使用比较研究》,《新闻大学》2019年第3期。

武文颖:《大学生网络素养对网络沉迷的影响研究》,大连理工大学2017年硕士学位论文。

张开、丁飞思:《回放与展望:中国媒介素养发展的20年》,《新闻与写作》2020年第8期。

方增泉:《中国青少年网络素养绿皮书2022》,人民日报出版社2022年版,第137页。

田丽、葛东坡:《儿童数字风险及影响因素研究》,《青年记者》2022年第12期。

万晶晶、方晓义:《大學生网络成瘾的动力系统——心理需求补偿机制》,《第十一届全国心理学学术会议论文摘要集(2007年)》。

郭路生、李颖、刘春年:《基于阈值概念的“互联网+”素养框架研究》,《情报理论与实践》2017年第12期。

罗艺:《大学生信息素养及其教育支持研究》,华东师范大学2021年硕士学位论文。

管璘、宫承波:《“动态素养”模型:欧美网络素养教育新动向》,《当代传播》2022年第3期。

安涛:《人的发展理论视野下的网络素养本质探析》,《终身教育研究》2022年第2期。

武文颖:《大学生网络素养对网络沉迷的影响研究》,大连理工大学2017年硕士学位论文。

李宝敏、余青:《杜威的技术探究理论对中小学生网络素养教育的启示》,《上海教育科研》2021年第10期。

周葆华、陆晔:《中国公众媒介知识水平及其影响因素———对媒介素养一个重要维度的实证分析》,《新闻记者》2009年第5期。

杨浩、韦怡彤、石映辉、汪仕梦:《中学生信息素养水平及其影响因素研究——基于学生个体的视角》,《中国电化教育》2018年第8期。

田丰、王璐:《中国青少年网络技能素养状况研究》,《中国青年社会科学》2020年第6期。

郝辰宇:《城乡青少年网络媒介素养的比较研究——以商丘地区为例》,《新闻爱好者》2010年第18期。

路鹏程、骆杲、王敏晨、付三军:《我国中部城乡青少年媒介素养比较研究———以湖北省武汉市、红安县两地为例》,《新闻与传播研究》2007年第3期。

郑素侠:《农村留守儿童媒介使用与媒介素养现状研究》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2012年第2期。

姚雅晴:《互联网时代青少年媒介素养提升的现实困境与路径探析——以粉丝群体为例》,《教育传媒研究》2021年第5期。

韩璐:《自媒体环境下青少年媒介素养家庭影响因素的实证研究》,南京邮电大学2016年硕士学位论文。

陈晨:《亲子关系对青少年网络素养的影响》,《当代青年研究》2017年第3期。

王贵斌、于杨:《国际互联网媒介素养研究知识图谱》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2018年第7期。

Lynn SC.Parental Mediation Theory for the Digital Age.Communication Theory, 2011, 21(4):323-343.

王倩、李昕言:《儿童媒介接触与使用中的家庭因素研究》,《当代传播》2012年第2期。

江宇:《家庭社会化视角下媒介素养影响因素研究》,中国传媒大学2008年硕士学位论文。

卜卫:《关于儿童媒介需要的研究——以电视、书籍、电子游戏机为例》,《新闻与传播研究》1996年第3期。

王铭钰、陈鹏:《“粉丝文化”背景下小学生追星现象调查及治理策略研究》,《教育传媒研究》2022年第5期。

刘卫琴:《初中生媒介素养及媒介素养教育研究》,苏州大学2015年硕士学位论文。

杜海钰:《初中生信息素养水平现状调查与影响因素分析》,内蒙古师范大学2014年硕士学位论文。

Kohnen, A. M., Mertens, G. E., & Boehm, S. M. Can middle schoolers learn to read the web like experts? Possibilities and limits of a strategy-based intervention[J]. Journal of Media Literacy Education,2020,12(2):64-79.

陈阳:《传媒教育的“新媒介转向”再思考——基于弗吉尼亚大学“媒介研究”教学的实地调查》,《教育传媒研究》2022年第5期。

田丽、张华麟、李哲哲:《学校因素对未成年人网络素养的影响研究》,《信息资源管理学报》2021年第4期。

郭旭魁、马萍:《城市中小学生新媒介素养对其网络参与的影响》,《山西大同大学学报(社会科学版)》2006年第6期。

郭铮:《英国青少年媒介素养教育的实践与启示》,郑州大学2014年硕士学位论文。

WALLIS R,BUCKINGHAM D. Arming the citizen-consumer: The invention of media literacy within UK communications policy[J].European Journal of Communication,2013,28(5):527-540.

季為民:《互联网媒体与青少年——基于近十年中国青少年互联网媒体使用调查的研究报告》,《青年记者》2019年第25期。

彭少健、宣德:《中国转型期媒介素养培育——“首届(2007)西湖媒介素养高峰论坛”综述》,《中国广播电视学刊》2007年第5期。

洪雨:《中小学教师信息素养及其评价标准制定原则》,《教育教学论坛》2016年第29期。

李远煦:《大学先修课程:青少年媒介素养教育的新平台》,《教育传媒研究》2016年第3期。

蔡珊珊:《学校与社会双边互动助推青少年网络媒介素养教育》,《基础教育论坛》2019年第35期。

CHU D. Internet risks and expert views: a case study of the insider perspectives of youth workers in Hong Kong[J].Information Communication & Society,2016,11(1):1-18.

Dornaleteche-Ruiz Jon,Buitrago-Alonso Alejandro,Moreno-Cardenal.Categorization, Item Selection and Implementation of an Online Digital Literacy Test as Media Literacy Indicator[J].Comunicar,2015,22(44): 177-185.

张珞:《新媒体时代的“超文本”新闻与公众媒介素养》,《教育传媒研究》2017年第1期。

喻国明:《社交网络中谣言易感人群的新特点及效应机制》,《教育传媒研究》2018年第2期。

张开:《媒介素养学科建立刍议》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2016年第1期。

(作者方增泉系北京师范大学教育新闻与传媒研究中心主任、新闻传播学院研究员;祁雪晶系北京师范大学新闻传播学院助理研究员;元英系北京师范大学新闻传播学院讲师;秦月、刘山山系北京师范大学新闻传播学院硕士研究生)

【特约编辑:张志君;责任编辑:李林】