引发猪呼吸道疾病的原因及防治对策

王远卓,孔嫄嫄

(南阳农业职业学院,河南 南阳 473000)

近年来,随着乡村振兴战略的实施与农业产业结构的调整,我国生猪养殖规模进一步扩大,农户养殖、企业养殖以及混合养殖形式下的养殖集中化程度较高。在这种情况下,受到场址选择、饲养管理、细菌病毒侵袭、生猪品种选择、气候等主客观因素影响,一旦发生猪呼吸道疾病,容易引起流行性传播,导致生猪品质下降,给养殖者造成严重损失。新时期,应结合科学合理的兽医治疗技术与生猪养殖技术,科学诊断其病因并制定行之有效的防治对策。

1 猪呼吸道疾病概述

猪呼吸道疾病主要由呼吸道感染病菌诱发,症状较多,主要表现为猪肺疫、猪支原体肺炎、猪传染性胸膜肺炎、猪伪狂犬病、猪传染性萎缩性鼻炎等。根据现阶段的调查研究与临床解剖报告情况看,多发于秋季,发病特点具有复杂性、常见性、继发性。

1.1 复杂性

猪呼吸道疾病除了容易被病菌感染之外,生猪养殖中的种苗、场址、气候、水源、饲养管理等因素均会引发此类疾病并导致其传播。

1.2 常见性

猪呼吸道系统发生损伤后,机体抵抗能力相对下降,细菌、病毒、衣原体等容易侵入其呼吸系统并引发疾病,导致生猪出现食欲下降、咳嗽、呼吸困难等症状。

1.3 继发性

如果猪患上此类疾病,病愈后饲养管理没有改善,容易存在二次复发风险,而且在复发后经常表现有继发性感染症状,不仅会加重病情,还会给疾病控制造成一定的困难。因此,为了防治此类疾病,需要对其病因做出细致分析,再制定与之匹配的综合性防治对策,以此降低此类疾病的危害。

2 引发猪呼吸道疾病的原因及主要症状

从整体上看,猪呼吸道疾病的诱发原因包括病菌感染与饲养管理。病菌感染主要是由于病原体侵入猪体诱发疾病,如猪支原体肺炎。实践经验表明,此类病因只属于初始诱发病因,部分病猪在发病后往往由于没有得到及时诊治,出现了免疫力下降的情况,而且多数存在呼吸道系统损伤。此时受到SI病毒、PR病毒的侵入,会使猪呼吸道疾病加重,并妨碍病情控制效果。饲养管理主要是由于猪舍环境不清洁、通风不良、水源受到污染、饲料配比不合理、疫苗接种不及时、治疗用药不规范等为猪呼吸道疾病的病菌传播创造了条件,从而引起了此类疾病的反复与传播。

2.1 病菌感染原因分析

猪呼吸道疾病种类较多,原因复杂,由于猪肺疫、猪支原体肺炎研究较多,防治效果较好,因而,下面仅对猪传染性胸膜肺炎、猪传染性萎缩性鼻炎、猪伪狂犬病的病因做出具体分析。

2.1.1 以猪传染性胸膜肺炎为例

猪传染性胸膜肺炎由胸膜肺炎放线杆菌造成,属于接触性二类传染病,表现为猪呼吸道疾病症状,在规模化养殖过程中,该病被列为“工业化养殖五大疫病”之一。潜伏期较短,一般在1~7 d,通常分为最急性、急性、亚急性/慢性三大类型(详见表1)。

表1 猪传染性胸膜肺炎病因及主要症状

2.1.2 以猪传染性萎缩性鼻炎为例

猪传染性萎缩性鼻炎,主要由C型产毒素多杀马氏杆菌和支气管D型败血波氏杆菌诱发,属于猪呼吸道疾病中的慢性病类型。发病后与正常鼻炎症状相同,通常伴有“黑斑眼病”等(详见表2)。

表2 猪传染性萎缩性鼻炎病因与主要症状

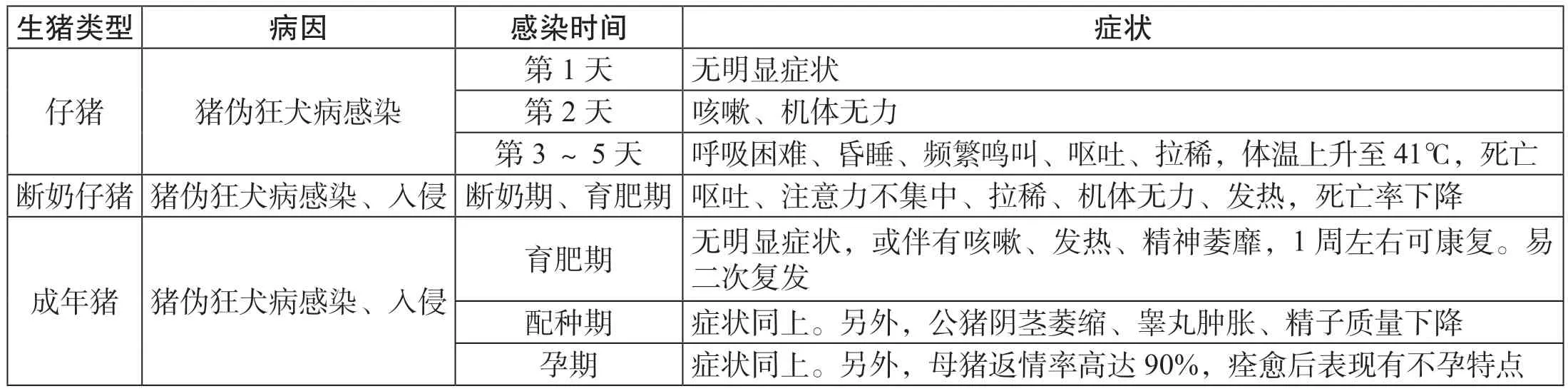

2.1.3 以猪伪狂犬病为例

该病由猪伪狂犬病毒引起,属于急性病毒传染病,表现有呼吸道症状,具有综合征特征。多发于冬季,当温度下降时猪机体免疫力降低,此类病原借助被感染病猪向健康猪进行传播,在仔猪中的发病率与死亡率均较高。从症状方面看,主要表现有猪生长停滞、育肥猪呼吸困难、母猪流产、公母猪不孕不育等,最终会导致患病猪死亡。由于该病与猪龄直接相关,会在配种期、孕期、哺乳期、断奶期、育肥期各个生猪生长过程中发作。例如,在仔猪出生15 d以内,由于抵抗力弱,发病率较高,在发病后最终容易死亡(详见表3)。

表3 猪伪狂犬病病因与主要症状

2.2 饲养管理原因分析

首先,秋冬季节气温变化较大,在昼夜温差大且空气干燥的条件下,猪的肌体免疫力会有所下降,给病原微生物的入侵留下可乘之机。其次,在气温下降后圈舍保温条件较差时,饲养人员通常会选择紧闭门窗的办法保暖,这样就切断了圈舍内部与外界的空气对流途径,规模化养殖条件下的饲养密度较高,容易因氨气、含硫化合物、粉尘之类的污染物刺激猪呼吸道黏膜,并在造成其损伤后因病原微生物入侵引起病毒性感染。除此之外,饲养人员未对猪呼吸道疾病进行长期监测、定期诊治,再加上未按照疫苗免疫程序开展防疫工作,给此类疾病的发生提供了条件,尤其是对于病猪的隔离管理不及时,也容易增加上述疾病的复发情况。

3 猪呼吸道疾病防治对策

3.1 针对性防治措施

猪传染性胸膜炎发生后,较难治愈。通常情况下,使用抗生素后容易产生耐药性,影响治疗效果。从实践经验看,可以选择氟甲砜霉素肌肉注射与胸腔注射,治疗3d以上。配套的治疗措施主要为饲料拌药喂养,一般情况下,以5~7 d连续用药为宜,可以应用北里霉素、强力霉素、拌支原净、氟甲砜霉素等药物。实际用药中应根据药物使用后的症状变化情况,逐次减少药量。

在猪传染性萎缩性鼻炎防治方面,应先保证母猪在产仔之前1~2个月进行疫苗接种,如接种支气管败血波氏杆菌灭活菌苗。这样,可以使母猪体内产生源抗体,并在仔猪出生后为其提供保护,预防感染。在没有接种疫苗的情况下,需要针对1~3周龄的仔猪进行免疫接种,一般要按照免疫程序要求间隔1周进行第2次接种。

猪伪狂犬病治疗方面,既没有特效药,又缺乏较为可靠的治疗办法。从现阶段的研究与实践经验看,可以选择向病猪体内注入血清抗体的方案,但是,由于成本大、效果差,适用性不强。在防治过程中,通常以母猪接种疫苗为主,例如,在产前或配种阶段进行疫苗注射,包括灭活苗与弱毒苗等,以灭活苗为例,可以选择20~40 d产前母猪或者75~95 d配种后的母猪进行接种免疫,一般以1~2次为宜。实际工作中应将两类疫苗联合起来,至少接种一次弱毒苗、一次灭活苗,保证其接种效果。

3.2 综合性防治措施

猪呼吸道疾病发生后的治疗效果较差,因此,防治重点集中在疫苗接种等方面。在实际的饲养管理中,需要结合多种影响因素,制定内容完整、流程标准的综合防治方案。首先,在选址时,尽可能选择场地较为开阔,通风较好的区域,严格划分生活区、圈舍区、水源区、活动区、隔离区。其次,应对生猪实施分阶段饲养,尽可能设置“小产房”、实施“小保育”,开展低密度分离饲养。第三,除按照免疫程度接种疫苗外,在日常的卫生管理方面,需要保证勤通风、定期消毒、及时清理圈舍,科学合理地使用各类药物。第四,在饲料配置方面,需要做好槽内管理,尽可能将饲喂槽分隔成若干个小空间,喂养时需增加叶酸、维生素以及各类营养物质,预防单一饲料喂养导致出现生猪肌体免疫力不足问题。除此之外,可以结合当前兽医治疗中的保健措施,按照15 d/次的方式补充保健药品,如富含抗菌肽与益生菌成分的中草药汤等。

4 结语

总之,生猪养殖在农业产业发展过程中占据着重要地位,直接影响着国民经济的健康发展与“菜篮子”安全,在新时期农业经济高质量发展阶段,应持续加强猪呼吸道疾病的诊断与防治。通过以上分析可以看出,常见猪呼吸道疾病症状较多,引发此类疾病的原因相对复杂,既有主观原因,又有客观原因。因而,在实际的诊断与防治过程中,应始终坚持“预防为主,防治结合”的基本原则,一方面做好对此类疾病的诊治,另一方面则需要结合生猪养殖相关的各类要素,开展全过程饲养管理,确保从源头上进行控制,降低发病造成的风险,从而提高生猪养殖综合效益。