桃树叶蝉田间防治药剂筛选与药效评价

文永超 高廷江 李素华 陈胜洪

摘 要:為筛选出防治桃树叶蝉的高效低毒低残留的药剂,在田间条件下研究了70%吡虫啉水分散粒剂、70%啶虫脒水分散粒剂、25%噻虫嗪水分散粒剂、0.5%苦参碱水剂对桃树叶蝉的田间防治效果。结果表明,70%吡虫啉水分散粒剂对桃树叶蝉效果较好,对环境友好,可在田间推广使用。

关键词:艳红桃;叶蝉;药剂;防效

桃树产业是贵阳市南明区的主要农业产业,也是重要的经济作物,种植面积1.4万余亩。随着种植年限增加,桃树抗病虫能力减弱,受病虫危害程度逐年加重,同时也增加了桃树田间管理的难度。近年来,叶蝉危害桃树的种类逐步增多,贵阳市南明区桃树种植区主要有膜小叶蝉、葡萄斑叶蝉、小绿叶蝉、大青叶蝉等[1-3],危害也越来越重,成片发生蔓延,造成叶片苍白、焦黄、干枯,导致桃树早期落叶,树势衰退,生长缓慢,严重影响其光合作用,导致桃树产量和品质下降。余杰颖等[2] 对桃树常见病虫害种类及优势种调查并作了报道,但国内对桃树叶蝉防控药剂的研究至今未见报道,对南明区桃树叶蝉防治缺乏科学指导,严重影响桃树产业的发展。为有效控制桃树叶蝉发生危害,保障桃树产业可持续健康发展,2022年5月,在南明区永乐乡对桃树叶蝉防治药剂进行了田间试验。

1 材料与方法

1.1 试验目的

为筛选出防治桃树叶蝉的高效低毒低残留的药剂,特进行此次田间药效试验。

1.2 供试药剂

70%吡虫啉水分散粒剂、70%啶虫脒水分散粒剂、25%噻虫嗪水分散粒剂、0.5%苦参碱水剂。

1.3 环境条件

试验在贵阳市南明区永乐乡水塘村江西坡组梁兴书家桃园进行,试验地2.3亩,果园肥力中上等,栽培条件(土壤类型、施肥、耕种、行距)基本一致,种植密度为33株/亩。2022年5月7—14日,艳红桃处于幼果期。

1.4 气象资料

5月7日,天气多云,最高气温28.1℃,最低气温21.1℃,平均23.1℃,5月14日,天气多云,最高气温23.9 ℃,最低气温17.8 ℃,平均20.6 ℃,整个试验期间气温在16.4~29.9 ℃。试验期间有5个降雨日,分别为6月19、20、23、26、27日,降雨量分别为7.6、7.8、0.20、54、0.4毫米。

2 试验设计和安排

2.1 药剂

2.1.1 试验药剂 70%吡虫啉水分散粒剂、70%啶虫脒水分散粒剂、25%噻虫嗪水分散粒剂、0.5%苦参碱水剂。

2.1.2 药剂用量与编号 见表1。

2.2 小区安排

小区随机排列。小区面积120米2,艳红桃10株左右,2次重复。

2.3 施药方法

2.3.1 使用方法 每亩按60千克药液喷雾,药液喷洒植株全株。

2.3.2 施药器械 背负式电动喷雾器(3WBD-16A),容量16升,喷雾压力0.14~0.4兆帕。

2.3.3 施药时间和次数 施药2次, 2022年5月7日施第一次药,第一次施药7天后施第二次药。

2.3.4 使用量 每亩按60千克药液喷雾。

3 调查、记录和测量方法

3.1 调查方法

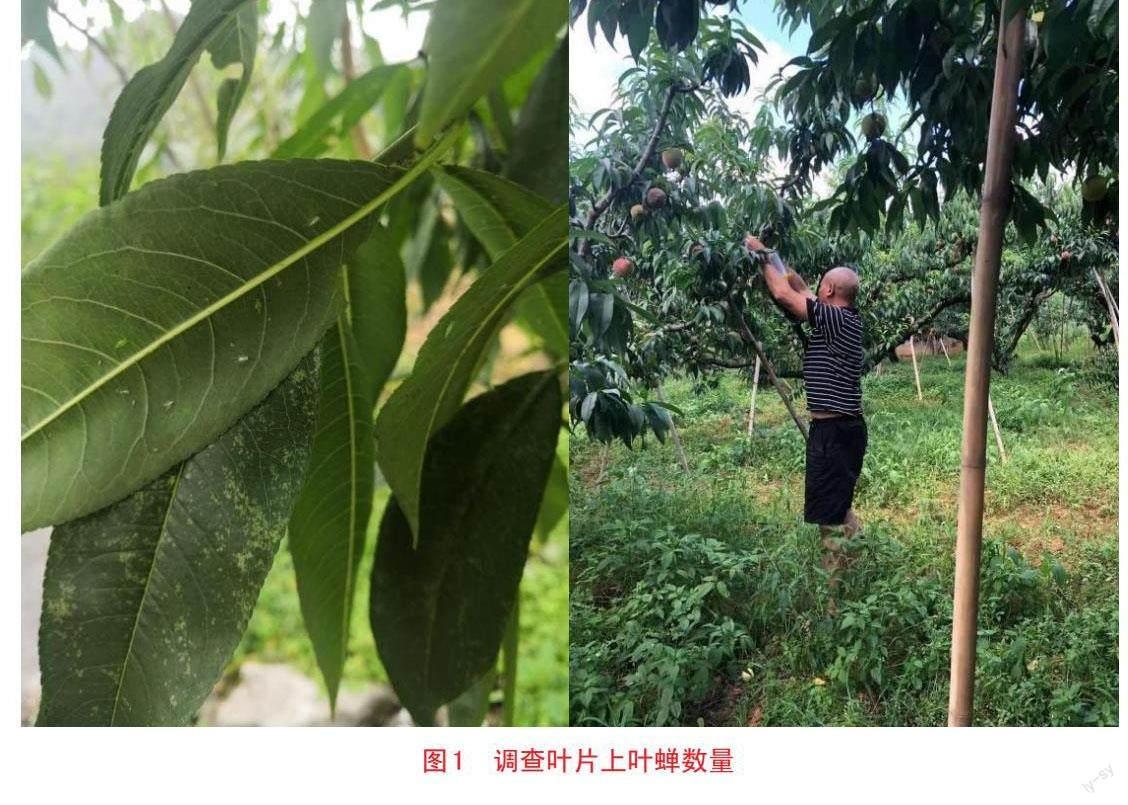

共调查3次,施药前调查虫口基数,末次施药后7天调查一次,末次药后14天调查1次。每小区设3个调查点,每点取10片叶,调查叶片上叶蝉数量(图1)。

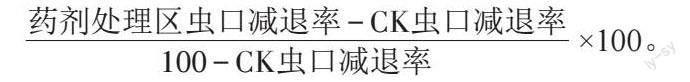

3.2 药效计算方法

按以下公式计算。

4 结果与分析

4.1 叶蝉种类

经全面普查,南明区桃树园区叶蝉种类有9种(见表2),属半翅目叶蝉科,发生危害程度较重的有膜小叶蝉、葡萄斑叶蝉、小绿叶蝉等3种,以成虫或若虫群集于叶片背面刺吸汁液危害。一般喜在郁闭处活动取食,危害时先从枝蔓中下部老叶和内膛开始逐渐向上部和外围蔓延。叶片受害后,正面呈现密集的白色失绿斑点,严重时叶片苍白、枯焦,影响叶片的光合作用、枝条的生长和花芽分化,导致树势衰退,造成果实产量和品质下降[3-5](图2)。

4.2 主要叶蝉发生规律

4.2.1 膜小叶蝉 膜小叶蝉1年发生4代,4月中旬左右进入桃园开始危害,5月上旬第1代若虫孵化,5月下旬至6月上旬为孵化高峰期,5月中旬前后开始出现第1代成虫孵化,6月中旬为孵化高峰期;6月下旬第2代若虫开始孵化,7月中下旬为孵化高峰期,7月上旬第1代成虫开始出现,此时有世代重叠现象,成虫代数难分清;8月上旬若虫和成虫大量孵化,与第2代有世代重叠现象;9月上旬第4代若虫孵化,9月下旬若虫孵化达到高峰,随着气温降低,成虫逐步迁入落叶、杂草,以及其他绿色植物等开始进行越冬。

4.2.2 葡萄斑叶蝉 一年发生3代,以成虫在葡萄园落叶、杂草下及附近的树皮缝、石缝、土缝等隐蔽处越冬。翌年成虫于3月下旬至4月上旬开始活动,先在园边发芽的梨、桃、苹果、樱桃等植物上危害,葡萄展叶后开始危害葡萄叶片。越冬成虫于4月下旬产卵,5月中下旬若虫盛发。5月底至6月中旬出现第一代成虫, 6月下旬至7月出现第二代成虫,8—9月出现第三代成虫,以后世代重叠,10月下旬以后成虫陆续开始越冬。成、若虫多在叶背危害。雌成虫喜欢在成熟未老化的叶片上产卵,卵多产于叶背的叶脉上。成虫善飞蹦而敏捷,趋光性强,在上午和傍晚温度低时,多潜藏于叶背面不活动,但中午阳光强烈时隐伏于叶背面避光处[6-7]。

4.2.3 小绿叶蝉 一年发生4~6代,以成虫在落叶、树皮缝、杂草或低矮绿色植物中越冬,翌年春季越冬成虫飞到树上刺吸汁液,危害嫩叶,经取食后交尾产卵,卵多产在新梢或叶片主脉里,卵期5~20天,若虫期10~20天,成、若虫喜白天活动,在叶背刺吸汁液或栖息,成虫善跳,可借风力扩散。危害盛期在6月至8月下旬[8]。

4.2.4 大青叶蝉 一年发生3代,以卵在林木嫩梢和干部皮层内越冬。翌年4月下旬开始孵化,以若虫群集在叶背面或嫩茎上取食危害,5月下旬出现第一代成虫,7月上旬开始产卵,卵产于杂草上,7月中旬开始出现第二代若虫,8月中下旬出现第三代成虫危害,6—8月为危害盛期[9-10]。

4.3 叶蝉防治药剂筛选

从表3可以看出,试验药剂70%吡虫啉水分散粒剂、70%啶虫脒水分散粒剂、25%噻虫嗪水分散粒剂、0.5%苦参碱水剂对艳红桃叶蝉均有较好的防治效果。试验结果显示,末次药后7天,处理A、B、C、D对艳红桃叶蝉防效分别为86.21%、84.36%、82.15%、74.61%,末次药后14天,处理A、B、C、D防效分别为74.20%、73.12%、72.15%、64.62%。

将末次药后7及14天各处理防治效果用DMRT法进行多重比较[11],结果(见表3)显示:末次药后7及14天,在0.05及0.01水平上,处理A、B、C间防效差异不显著,处理A、B、C与处理D间防效存在显著性差异。各药剂处理区在试验期间未发生药害,表明施药药剂对供试作物艳红桃安全(图3)。

5 结论与讨论

桃树叶蝉发生种类较多,一年可发生4~6代,4月开始活动,5月第一代成虫开始危害,8—9月为危害盛期,主要聚集在叶背或叶梢刺吸叶肉汁液。第一代叶蝉成虫防控,是防治叶蝉的关键时期,采用科学、有效的防治药剂,能有效降低叶蝉虫口密度,减轻叶蝉危害程度,减轻后期防控压力,减少农药使用量,保障农产品质量安全和生态环境安全。通过本次试验:药剂70%吡虫啉水分散粒剂、70%啶虫脒水分散粒剂、25%噻虫嗪水分散粒剂、0.5%苦参碱水剂对桃树叶蝉均有较好的防治效果。结合叶蝉发生规律、田间危害特点,以及对环境的影响,建议在田间选择广谱、高效、低毒、低残留,害虫不容易产生抗性,环境友好型农药,70%吡虫啉为防治叶蝉较理想的药剂,未对桃树产量和品质产生副作用。

参考文献

[1] 陈萍,胡作栋.葡萄叶蝉发生规律与综合防治技术[J].西北园艺,2014(8):31-32.

[2] 余杰颖,余江平,龙育堂,等.贵阳市地区桃树常见病虫害种类及优势种调查[J].中国南方果树,2015,44(6):98-101.

[3] 任轲亮,余杰颖,薛文鹏,等.贵阳猕猴桃园膜小叶蝉生活史及发生消长规律[J].陕西农业科学,2020,66(7):58-60.

[4] 龍友华,吴小毛,母银林.修文县猕猴桃园叶蝉种类调查及生物药剂防治[J].贵州农业科学,2012,40(12):114-117.

[5] 董小红,龚文杰,孙 俊,等.桃树主要病虫害绿色防控技术[J].中国园艺文摘,2017(7):208-209.

[6] 沙月霞,樊仲庆,王国珍,等.葡萄斑叶蝉种群消长动态及防治药剂的筛选[J].植物保护,2011,37(3):152-156.

[7] 张明智,王惠卿,董胜利,等. 葡萄斑叶蝉综合防治技术[J]. 新疆农垦科技,2006(3):33.

[8] 任善军,刘中华.桃小绿叶蝉识别与安全防治[J].烟台果树,2019(3):56-57.

[9] 院海英,陈 婷,张国龙,等.甘草大青叶蝉虫害田间防治药剂筛选与药效评价[J].农业科技通讯,2020(12):160-162.

[10]邹文权,徐 武,刘小明,等.大青叶蝉生物学特性及其防治技术[J].吉林林业科技,2009(38):52-53.

[11]张如标,王东明,潘 勇,等.不同药剂对叶蝉的防治效果的影响[J].安徽农业科学,2015,43(4):141-143.