我国自然生态环境治理质量测度及其高质量发展的政策启示

梅烨 何菊莲

摘 要:党的二十大对推动绿色发展作出战略部署,明确提出到2035年,我国生态环境根本好转,绿色发展越来越成为高质量发展的鲜明底色。为此,构建测评指标和指数权重体系,运用2003-2019年的面板数据,通过指数分析、TOPSIS评价模型和等距划分法评级综合测度我国自然生态环境治理质量。研究发现:2003-2019年自然生态环境治理质量明显提升,其中,自然状况环境治理质量提速最快,从2003年的0.3606升至2019年的0.9608;大气环境治理质量提速相对缓慢,从2003年的0.2448提至2019年的0.6570;治理质量等级2008年实现“较差”到“中等”的飞跃,2011年达到良好。因此,提出高质量发展的政策启示。

关键词: 自然生态环境;治理质量;综合测度;高质量发展;政策启示

中图分类号:F124.5;X22文献标识码: A文章编号:1003-7217(2023)02-0096-09

一、引 言

2018年,我国将生态文明纳入国家“五位一体”总体布局,强调实施以改善环境质量为核心的工作方针。党的十九大报告指出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,将“着力解决突出环境问题”纳入重点工作。党的二十大报告中指出,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生[1]。党的十八大以来,绿色逐步成为高质量发展的鲜明底色,环境治理纳入国家实现高质量发展的重要战略部署和重点工作。高质量发展的重要内涵之一是绿色发展,其基本要求是,减少资本投入、环境污染与资源消耗,依靠质量提高形成比较优势和新竞争优势。可见,提高环境治理质量已成为高质量发展的核心内容。由此,通过环境治理质量测评准确发现突出环境问题并提出解决问题的政策启示就彰显其紧要性。然而,已有研究成果中,少见国家层面自然生态环境治理质量测评成果。因此,科学客观地测评自然生态环境治理质量,构建研究环境质量的新框架,寻找制定高质量绿色发展政策措施的重要着力点,为我国高质量发展所需要匹配的环境治理高质量发展提供科学指导,具有理论与现实价值。

自1972年联合国人类环境会议通过《人类环境宣言》,首次对世界环境质量进行评估以来,国内外很多学者对环境质量问题展开测评研究。但未见直接研究成果,相关的研究可分两个侧重点:

1.环境质量指标开发与测评研究。国外主要有美国耶鲁大学和哥伦比亚大学2000年联合开发的环境可持续发展指标(即ESI,包含五个维度的21个指标64个变量)、2006年发布的环境绩效指数(即EPI,由环境健康、生态活力维度的9个变量组成)、之后开发的生态环境状况指数(即EI,由生物丰度、植被覆盖、水网密度、土地退化、污染负荷五个维度的15个二级指标组成)以及联合国环境规划署在《绿色经济:迈向绿色经济的测度》中建立的绿色经济指标等。还有María等通过CO2排放、可再生能源和核能指标衡量环境质量[2],Yan等构建指标综合评价煤矿区生态环境质量[3],Chai等提出一种新的生态环境质量评估指标推导和综合测度方法[4];以及Shao等的研究认为,污染控制、自然环境和水管理是城市环境质量评价的三个最重要维度[5];Aluko等用新的金融发展综合指数研究金融发展对环境质量的技术效应[6];Salahuddin等用人均二氧化碳排放量、能源强度和调整后的国民储蓄指标分析1984-2016年撒哈拉以南24个非洲国家的农业环境质量[7];Cui等选取单位GDP能耗、GDP、PM2.5、SO2、工业烟尘排放、废水排放评价分析城市群环境效率[8];Su等通过开发评估框架(生态质量生物多样性、碳储量、产水量和生态敏感性生境、土壤侵蚀和水)构建生态安全模式[9];等等。

国内学者自20世纪70年代开始开展了对环境问题的研究,特别是2012年以来,对环境质量指标开发与测评的成果层出不穷。主要有:王志彬等开发大气、水、固废、噪声四类环境维度的指标体系,并使用京、辽、沪、粤、陕地区2003-2008年的数据进行分析[10];朱相宇等从空气、水、废弃物和噪声四维度建构环境质量评价指标,并用熵权法和模糊综合评价法进行横纵向综合评价[11];彭宗波等从区域植被、土壤、气候、生态系统、污染负荷、社会经济、生物等七个维度构建包含30个指标的生态环境质量指标体系,分析海南岛中部山区的环境现状及演变特征[12];李鑫等研究得出国内外土壤质量评价指标体系中涉及19个环境指标[13];等等。

2.环境质量测评模型和方法研究。测评模型主要有PSR(压力状态响应)模型及其改进的模型,研究方法主要有熵权法、模糊评价法、层次分析法、物元分析法、指数评价法等。PSR模型是环境质量评价常用模型,其基本思路是人类在自然环境中获得生存生产资源,同时向环境中排污,而这些对自然资源存量质量的变化是“压力”;压力作用下,出现自然环境、生态系统、人类发展变化现状——“状态”;面对“状态”通过减轻、阻止、恢复和预防对环境的负面影响就是“响应”。1996年联合国可持续发展委员会构建DSR模型(驱动力状态响应)。1999年欧洲环境署添加压力和影响,形成DPSIR模型(驅动力压力状态影响响应)。2000年澳大利亚等国环境及自然保育会提出CPR模型(状况压力响应)。以上模型及之后相关扩展模型清晰展现了生态系统变迁过程,在环境质量评价、可持续发展领域得到广泛应用。此外,Cao等结合DPSIR模型、熵权法、云模型、物元可拓理论和云熵优化算法提出了一种基于DPSIR改进的物元可拓云模型的评价模型[14]。

近几年,环境质量测评方法的研究成果颇丰:徐涵秋提出遥感生态指数,用植被、湿度、地温和土壤等四个指标测评区域生态质量[15];田艳芳等构建包括自然、社会、经济环境的指标体系,用熵权法结合综合指数法综合测评上海城市生态环境质量[16];熊尚彦等使用熵权物元模型分析2005-2019年长江中游经济区四省市生态环境质量的区域差异及限制因素[17];Rahman等用空间多标准评估(SMCE)法,计算综合区域环境质量指数(REQI)并将其分为五个区域环境质量等级[18];Yong等采用单因素指数法和污染物加权指数法评价农田环境污染状况与趋势,为土壤质量监测的科学决策提供依据[19];Kamil等通过环境、城市和社会经济参数、GIS叠加和主成分分析法评价城市环境质量[20];Kateryna等通过自然环境综合指数对敖德萨IUA环境的自然成分进行质量评估[21];Wei等通过空间主成分分析法(SPCA)、层次分析法(AHP)和遥感空间距离模型(RSSDM)对干旱的内陆河流域环境质量进行评价[22];Zhou等通过主成分分析法和综合指数法分析1998-2017年中国30个省份的环境质量[23]。

综观现有文献,在研究思路、指标选择和实证方法上很有借鉴价值。但仍存在不足:(1)少有文献从高质量发展视角对国家层面自然生态环境治理质量进行综合测度并强调要着力解决的突出环境问题。(2)部分文献虽涉及自然生态环境质量及其原因与对策,但未系统分析整个自然生态环境治理质量与各子系统环境治理质量的关系,重点不在治理质量测评及其高质量发展政策启示上。(3)少有文献强调着力解决的突出环境问题,将影响其政策建议的针对性和应用价值。鉴于此,本文基于经济高质量发展视角,对自然生态环境治理质量进行综合测度,构建测评指标体系,再利用纵向拉开档次赋权的TOPSIS评价模型进行测评,并运用等距划分法进行质量评级,揭示整体自然生态环境治理质量与各子系统环境治理质量的关系,为有重点、分系统地解决突出的环境问题提供经验证据和政策参考。

二、测评指标体系与指数权重体系构建

(一)构建原则

2020年,全球气温继续升高,导致山火、干旱、洪水和蝗虫群频发,农业、基础设施和人类居住环境大受破坏;新冠病毒重创人类,这与人类将自然环境视为“促进经济增长的燃料”的固有思维有关。由此,构建自然生态环境治理质量测评指标并进行測评的研究刻不容缓。测评指标构建遵循以下原则:第一,战略性。自然生态环境治理早已成为国家实现高质量绿色发展的重要路径,因此,测评指标应以我国经济高质量绿色发展的战略导向为原则。第二,全面性。自然生态环境是个复杂系统,系统之间存在相互交叉、影响和制约关系,因此,测评指标要能全面综合考察所有自然生态环境质量的变动轨迹。第三,实效性。测评指标要选择社会、政府、人们关注的突出环境问题,把握现实新问题对自然生态环境质量的影响。第四,普适性。即测评指标不受地域、行业、人群等差异性影响。第五,准确性。即所有指标数据都能从统计资料查找得出,或计算得出,确保数据的准确性。

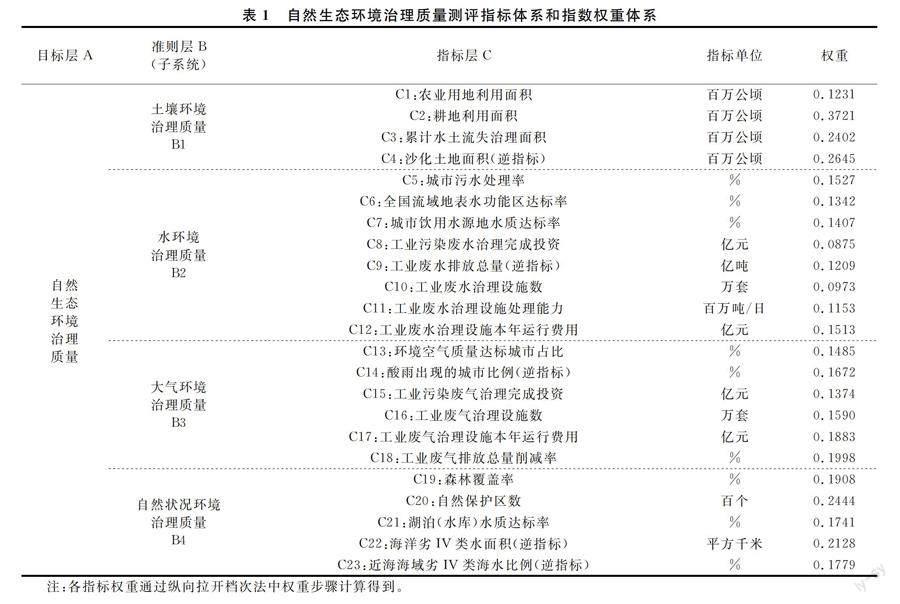

(二)测评指标体系与指数权重体系构建

自然生态环境是人类生存发展的重要物质基础,能在压力下维持自身组织结构和稳定,具有自我恢复能力,其治理可降低环境受破坏程度、恢复环境生态健康,促进良好自然生态环境为经济高质量发展服务[24]。依据《“十三五”生态环境保护规划》,自然生态环境分为土壤环境、水环境、空气环境和自然状况环境。土壤是自然生态环境的根本性资源,其核心价值是质量;水和大气是基础性和战略性资源,是维持国家经济高质量发展的基本条件之一;自然状况,即强调绿色自然及生物多样性,是自然生态环境不可或缺的重要组成部分。由此,构建包含四个子系统23个指标的测评指标体系[25-27],见表1。

三、2003-2019年我国自然生态环境治理质量测评

(一)数据来源

数据来源于报告期(2003-2019年)历年的《中国统计年鉴》《中国生态环境状况公报》《中国环境统计年鉴》《中国生态环境统计年报》等以及各相关部委网站。缺失数据用SPSS24.0软件拟合线性回归得出,不满足线性回归的用插补法得出。

(二)指数测度与分析

为保证测评结果的客观性,准确把握2003-2019年我国自然生态环境治理质量及其子系统治理质量的动态发展趋势,为相应决策提供依据,参考相关研究的方法[28-31],采用如下步骤:无量纲化指标数据→确定指标权重→计算各层指数。其中,指标权重(见表1)确定和指数测度采用纵向拉开档次法。

对于时刻tk=(k=1,2,3,…,N),取综合评估函数:y(tk)=∑mj=1ωjxj(tk)。

当H为正矩阵时,可取ω为H的最大特征根所对应的标准特征向量。求权重系数ω后,将无量纲化数值代入评价函数式中,求得系数ω向量在时刻tk运行状况的综合指数值。

2.基于纵向拉开档次法分别对四个子系统的环境治理质量进行指数测度,数值结果和变化状况见图1。

由图1可见,C2、C3、C4指数总体上上升,表明报告期内我国耕地利用、沙化土地及水土流失治理成效良好。2017年沙化土地面积出现大幅降低,说明荒漠化和沙化方面的环境治理质量成效明显,抗御泥石流、水土流失等地质灾害、涝旱灾害能力大幅增强。而C1从2008年开始呈下降趋势,2019年的指数值仅为0.31,表明农业用地利用面积显著下降。其中原因诸多,首先,源于我国耕地的“非农化”。耕地“非农化”短期内能带来巨大经济社会效益,但长期会增加碳排放,并造成生态价值损失。其次,源于农业结构调整、土地整治、管制非法建设占用、耕地改造升级等政策措施落实不到位。作为一个农业大国,农用地、耕地是维护粮食安全战略的最重要资源,而我国耕地人均面积只有世界平均的1/3,且耕地质量不高。截至2019年底,全国耕地质量一至三等占31.24%、四至六等占46.81%、七至十等占21.95%[32]。因此,经济的高质量绿色发展,土壤环境治理质量提升刻不容缓。国家强化生态退耕、农业结构调整、土地整治、管制非法建设占用、耕地改造升级等政策措施维护我国农业用地和耕地面积的稳定至为重要。

图2显示,我国水环境治理质量成效显著。C5、C6、C7指数呈良性上升趋势,城市污水处理率、流域地表水功能区达标率、城市饮用水源地水质达标率逐年上升,均已完成2015年4月17日国家颁布的水十条目标。这主要源于城市、流域水污染防治能力提升且相关政策和技术不断完善。但是,C9指数态势为“U型”,工业废水治理成效不容乐观,这说明进一步加强重点工业园区和行业污染源的源头及过程控制、强化监管至关重要。C8、C10、C11、C12指数态势呈现“倒U型”,说明工业废水治理成效不稳定,未能给水环境质量提高带来持续贡献。虽然之前水污染排放量增加促进经济增长,水环境为经济增长作出较大牺牲,但是,经济高质量绿色发展要求水环境治理质量同步。所以,必须强化水污染排放的监管分析,查清污染根源,加强水环境治理的针对性。

图3 表明,C13指数增长为“N型”曲线,环境空气质量达标城市数占全部城市数比重由2003年指数值0.43变化为2019年指数值0.49,这是城市化与工业化共同带来的结果。城市化促使人口大量集聚,这是城市大气污染的主要驱动因子[33]。C14、C16、C17指数波动上升,表明酸雨控制取得重要进展,工业废气治理设施及其年度运行费用支出发挥的成效不错。而C15、C18指数增长情况不容乐观,工业污染废气治理完成投资额未能有效提升大气环境质量,工业废气排放削减率下降不明显,始终处于波动状态。这主要是受气候、地形等诸因素影响,大气系统流动性复杂,大气环境底线难以作出相应政策法规界定。企业受发展目标和追求利益最大化经营模式影响,相比于更换新设备、研发新能源技术,更愿使用相对成熟的生产设备和技术获得稳定产量和利润,由此影响大气环境治理质量。我国从20世纪70年代开展大气环境污染防治工作,不断调整产业结构,推进绿色发展,建立排污许可制度;同时大力推进清洁生产,源头减污排放,主要污染物排放总量持续下降。但是图3的数据显示,目前我国的大氣环境质量比较严峻。尽管国家在空气质量治理方面投入不断上升(工业废气的设施数、运行费用、完成投资额都逐年上升),但是目前,臭氧污染凸显,严重影响空气质量。由此,务必大力发展新能源,构建清洁低碳高效能源体系;进一步开展重点区域防治攻坚行动,协同治理区域空气污染,通过协同立法,制定一体化发展方案、完善防治协作机制等措施促进大气环境治理高质量发展。

图4显示,我国自然状况环境治理质量持续提升:C20指数始终处于上升趋势,这表明国家有序推进自然保护区标准化建设,使重要生态系统、自然的遗迹与景观和生物多样性得到有效保护。C19、C21、C23指数波动上升,表明森林覆盖率、湖泊(水库)水质达标率等质量提升对自然生态建设起到一定促进作用。C22指数呈不规则“U型”态势,表明海洋劣IV类水面积治理质量需持续推进,治理成效有待进一步巩固,以免造成劣Ⅳ类水质面积反弹,影响最终治理成效。结合2020年的《中国生态环境状况公报》的数据可知,2020年,我国自然环境状况指数(EI)值为51.7,质量一般。相比2018年,810个开展自然环境状况动态评价的国家重点生态功能区县域中,自然环境状况质量改善的占22.7%,基本稳定的占71.7%,变差的占5.6%。这说明,我国自然状况环境治理的高质量发展还需不断努力。

图5表明,自然生态环境治理质量目标层指数从2003年的0.18提高到2019年0.80,治理成效显著;值得注意的是水环境和大气环境治理质量指数拉低了其指数值,未达“优质”水平。其中主因是:第一,伴随粗放式发展产生的废气、废水、自然资源利用损耗给自然生态环境治理质量带来承载压力,导致治理质量提升缓慢且具有波动性。第二,工业化与城市化进程延伸各类新型环境污染,使自然生态环境污染源复合化、处理复杂化。因此,我国应注重自然生态环境质量提升和经济高质量绿色发展的匹配,促进自然生态环境治理高质量发展支撑经济高质量发展。

(三)基于纵向拉开档次赋权的TOPSIS模型的测评

基于纵向拉开档次赋权的TOPSIS是一种对多方案、多指标系统进行决策评价的模型,通过对评价对象构造正负理想解进行排序,计算各评价方案与正负理想解距离,再计算贴近度,与1越接近,表明评价结果越优,反之越差。

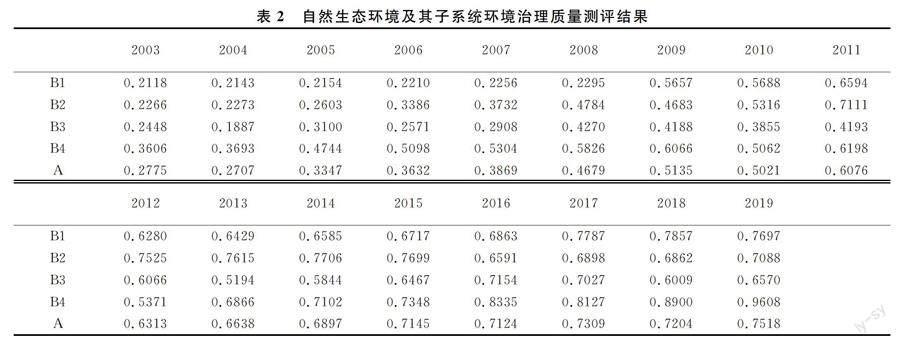

第四,根据式(5)~式(7)对式(10)每行取最大值与最小值,再通过正、负理想解得到土壤环境治理质量的正、负理想解距离和相对贴近度。同理可得,其他子系统和整体自然生态环境治理质量测评结果,见表2。贴近度越贴近1,表明治理质量越高,环境可持续发展能力越强。

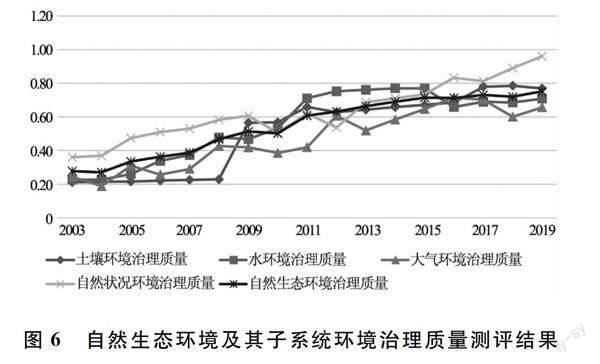

表2和图6显示,(1)自然状况环境治理质量提速最快,从2003年的0.3606升至2019年的0.9608,这表明我国自然生态建设的强化与优化促进了自然状况环境治理质量快速提升。(2)大气环境治理质量提升相对缓慢,从2003年的0.2448上升至2019年的0.6570。(3)2003-2019年,我国自然生态环境治理质量在整体及其各子系统(土壤、水、大气、自然状况)都得到稳步提升,态势良好。但是提速缓慢,究其原因:除自然状况环境系统外,其他各子系统环境治理质量对整体的自然生态环境治理质量贡献不大,尤其是大气环境治理质量、水环境治理质量提速不快,各子系统环境治理质量未能达到良好的协同促进效果。

(四)自然生态环境治理质量综合评级

由于少见自然生态环境治理质量评级的研究成果,因此,参照已有关于生态环境质量与区域环境质量评级研究[15,18],运用等距划分法进行评级设计,将自然生态环境治理质量按高低(Ⅰ~Ⅴ)分为五级,见表3,报告期各年度质量评级结果见表4。

如表4所示,2003-2019年我国自然生态环境治理质量等级从“较差”提升为“良好”。在2008年实现“较差”到“中等”的飞跃;2011年实现良好状态,并且,良好势头趋于稳定。但是达到优质还任重道远。因为人口众多、人均资源贫乏,对自然环境资源的需求增长,加之过度的资源开发,人们诸多不环保行为等导致对整个自然生态系统的破坏超过其自愈能力,造成巨大环境压力;同时,长期以来的粗放式经济发展,不合理的国际分工,不可持续性的消费和生产等给自然生态环境带来累积性后果;再者,环境治理的技术创新力度不够和环境保护法律制度和质量标准的不完善,都是制约自然生态环境治理高质量发展的主要因素。

四、结论与政策启示

本文依据国家生态环境保护规划,构建测评自然生态环境治理质量的指标体系和指标权重体系,运用2003-2019年的面板数据进行指数分析、TOPSIS评价模型测度和等距划分法评级,结果显示:整个自然生态环境及其土壤、水、大气、自然状况等子系统的环境治理质量明显提升;从治理质量提速看,自然状况环境治理质量最快,从2003年的0.3606升至2019年的0.9608;大气环境治理质量提升相对缓慢,从2003年的0.2448升至2019年的0.6570;从治理质量等级看,报告期自然生态环境治理质量在2008年实现“较差”到“中等”的飞跃,2011年实现良好状态,并且良好势头趋于稳定。

當然,达到高质量还任重道远。党的二十大作出战略部署,明确提出到2023年,我国生态环境根本好转。由此,提出环境治理高质量发展的政策启示如下:

1.加大投资力度,加快系统治理高质量发展的科技创新。虽然我国环治投资力度在控制水污染、大气污染和工业固体废物污染方面具有良好成效,能有效提高环境质量,但生态环境保护任务依然艰巨[34],环治投资力度不够,制约环境治理高质量发展。2016年,环治投资GDP占比为1.24%,达到国际经验要求的可控环境恶化标准(1%~1.5%),但距2%以上的环境质量改善标准仍较远。因此,加大环治投资力度,对促进环治高质量发展十分重要:首先,法制明确政府环治投资GDP占比下限,监管企业提供足够环治投入。其次,加大环治科技研发投入,加快环治科技创新及其推广应用。再次,创新金融产品,大力发展绿色金融,发挥金融机构环治融资主渠道作用。因为金融机构合理承担环治责任,发展绿色金融能显著影响经济增长质量。最后,优化环治资源分配机制,资源分配向重点系统(如空气污染治理)、重点地域(如城市发展新区)倾斜。

2.拓展耕地多功能应用性,提升国土生态系统多样性、稳定性、持续性。众所周知,多元用地需求加大耕地非农化规模和速度。但是,经济的高质量发展,不应依赖于耕地非农化,而应依靠加快绿色低碳技术攻关和推广应用。由此,首先,必须基于城乡经济一体化战略视角进行整体规划,合理控制建设用地使用规模,规制耕地非农化无序非法等乱象。其次,以耕地为基础着力发展农业产业,深挖与农业相关的休闲旅游、产品深加工、娱乐、文化等资源,拓展耕地的多功能应用性,延长耕地利用的价值链,整合和延伸产业链,提升国土生态系统多样性、稳定性、持续性[34],由此助力经济高质量发展。

3.统筹水生态系统治理,提升其自净能力。党的二十大报告强调,统筹水资源、水环境、水生态治理,推动重要江河湖库生态保护治理[34]。首先,不断推进水资源的精准治理,促进水资源治理高质量发展。其次,产业结构调整和治污减排同步推进,不断促进产业结构提质,实现减污增效,促进水环境的高质量发展。最后,不断修复水生态系统,提升其自净能力。由此,不仅江河湖库治理应合理规划,保证水生态保护区生态功能稳定性;而且,对已存生态流量不足的江河湖库适当调整,逐步实行退田还湖、退耕还林等政策,保证水生态建设高质量发展。

4. 强化大气环境质量监管,创新发展清洁能源。首先,强化大气污染质量监管力度,提高大气污染治理效果和效率。其次,健全大气污染监管机制,不断研发空气质量监测技术。最后,不断优化能源结构,高质量创新发展清洁能源。推动能源清洁低碳高效利用,推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型[34]。因为大气环境治理的高质量发展,不仅需要有效控制污染物,更需不断优化能源结构,从源头解决大气污染问题。

5 .发展绿色低碳产业,构建信息披露和奖惩并行激励机制。首先,发展绿色低碳产业。因为这是构建生态环保“双循环”格局、促进自然生态环境治理高质量发展的重要着力点。同时,促进绿色低碳产业链上下游产业协同发展融合共赢,实现多种技术的链式创新和企业跨领域合作,成为环境治理高质量发展的重要抓手。其次,构建信息披露和奖惩并行激励机制。构建环治信息披露机制,有助于加大监治力度,降低工业污染物排放水平。构建奖惩并行激励机制,着力完善正负激励互补的激励结构[35],按开发者保护、利用者补偿、污染者付费、破坏者恢复原则,有助于精准扶持高质量发展的工业企业,控制工业企业发展处于最优促进区间,以驱动自然生态环境治理的高质量发展,从而强化其对经济高质量发展的支撑作用。

参考文献:

[1] 本报记者.促进人与自然和谐共生[N]. 人民日报,2022-10-22(2).

[2] María T S, Antonio C,et al. Including an environmental quality index in a demographic model[J]. International Journal of Global Warming, 2016, 9(3):362-396.

[3] Yan C D, Dai H J, Guo W. Evaluation of ecological environmental quality in a coal mining area by modelling approach[J]. Sustainability, 2017, 9(8):1265.

[4] Chai L H, Lha D. A new approach of deriving indicators and comprehensive measure for ecological environmental quality assessment[J]. Ecological Indicators, 2018, 85:716-728.

[5] Shao Q G, Weng S S, Liou J J H, et al. Developing a sustainable urban-environmental quality evaluation system in China based on a hybrid model[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(8):1434.

[6] Aluko O A, Obalade A A. Financial development and environmental quality in sub-Saharan Africa: Is there a technology effect?[J]. Science of the Total Environment, 2020, 747:141515.

[7] Salahuddin M, Gow J, Vink N. Effects of environmental quality on agricultural productivity in sub-Saharan African countries: A second generation panel based empirical assessment[J]. Science of the Total Environment, 2020, 741:140520.

[8] Cui Z, Yang F, Ren F, et al. Assessing sustainability environmental performance of three urban agglomerations in China: An input-output modeling approach[J]. Ecological Indicators, 2021, 130:108079.

[9] Su X, Zhou Y, Li Q. Designing ecological security patterns based on the framework of ecological quality and ecological sensitivity: A case study of Jianghan plain, China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(16):8383.

[10]王志彬, 赵和壁. 环境质量参量综合指标与实证分析[J]. 中国环境监测,2012,28(3):14-18.

[11]朱相宇, 乔小勇. 北京环境质量综合评价及政策选择研究[J]. 城市发展研究,2013,20(12):62-68.

[12]彭宗波, 关学彬, 蒋英. 海南中部山区生态环境质量综合评价指标体系[J]. 环境科学与技术,2018,41(S1):367-372.

[13]李鑫, 张文菊, 邬磊,等. 土壤质量评价指标体系的建构及评价方法[J]. 中国农业科学,2021,54(14):3043-3056.

[14]Cao Y, Bian Y. Improving the ecological environmental performance to achieve carbon neutrality: The application of DPSIR-Improved matter-element extension cloud model[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 293:112887.

[15]徐涵秋. 区域生态环境变化的遥感评价指数[J]. 中国环境科学,2013,33(5):889-897.

[16]田艳芳, 周虹宏. 上海市城市生態环境质量综合评价[J]. 生态经济,2021,37(6):185-191.

[17]熊尚彦, 李拓夫. 长江中游经济区生态环境质量评价[J]. 统计与决策,2021,37(10):84-87.

[18]Rahman M, Shi Z H, Cai C F. Assessing regional environmental quality by integrated use of remote sensing, GIS, and spatial multi-criteria evaluation for prioritization of environmental restoration[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2014, 186(11):6993-7009.

[19]Yong M, Zhang M, Wang S W, et al. A Flex and ArcGIS Server based system for farmland environmental quality assessment and prediction in an agricultural producing area[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2015, 112:193-199.

[20]Kamil F, Ahmed S. An investigation of GIS overlay and PCA techniques for urban environmental quality assessment: A case study in Toronto, Ontario, Canada[J]. Sustainability, 2017, 9(3):1-25.

[21]Kateryna D G, Tamerlan A S. Integrated assessment of the environmental quality in Odessa agglomeration[J]. Urban Climate, 2018, 25:1-8.

[22]Wei W, Guo Z, Xie B, et al. Spatiotemporal evolution of environment based on integrated remote sensing indexes in arid inland river basin in Northwest China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2019, 26(13):13062-13084.

[23]Zhou A, Li J. Impact of income inequality and environmental regulation on environmental quality: Evidence from China[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 274:123008.

[24]Rapport D J, Costanza R, McMichael A J. Assessing ecosystem health[J]. Trends in Ecology & Evolution, 1998,13(10): 397-402.

[25]彭昕杰, 成金华, 方传棣. 基于“三线一单”的长江经济带经济资源环境协调发展研究[J]. 中国人口·资源与环境,2021,31(5):163-173.

[26]任保平, 吕春慧. 中国生态环境质量的变动态势及其空间分布格局[J]. 经济与管理评论,2019,35(3):120-134.

[27]邹乐欢, 刘纪显. 中国城市环境质量评价及效应检验[J]. 统计与决策,2021,37(4):19-22.

[28]王玉泽, 罗能生. 空气污染、健康折旧与医疗成本——基于生理、心理及社会适应能力三重视角的研究[J]. 经济研究,2020,55(12):80-97.

[29]聂长飞, 简新华.中国高质量发展的测度及省际现状的分析比较[J]. 数量经济技术经济研究,2020,37(2):26-47.

[30]许宪春,雷泽坤,窦园园,等. 中国南北平衡发展差距研究——基于“中国平衡发展指数”的综合分析[J]. 中国工业经济,2021,39(2):5-22.

[31]屈小娥, 刘柳. 环境分权对经济高质量发展的影响研究[J]. 统计研究,2021,38(3):16-29.

[32]生态环境部. 2020年中国生态环境状况公报[R]. 北京: 生态环境部,2020.

[33]王兴杰,谢高地,岳书平. 经济增长和人口集聚对城市环境空气质量的影响及区域分异——以第一阶段实施新空气质量标准的74个城市为例[J]. 经济地理,2015,35(2):71-76.

[34]习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报,2022-10-26(1).

[35]朱锐,刘梦婷. 地区环境治理动机、政治关联与企业环境违规处罚——来自环保督政制度的新证据[J]. 财经理论与实践,2022,43(4):129-136.

(责任编辑:宁晓青)

Measuring the Quality of Chinas Natural Ecosystem

Governance and Its Policy Inspiration for High-Quality Development

MEI Ye1,HE Julian2

(1.School of Economics and Trade,Hunan University,Changsha Hunan 410082,China)

2.College of Commerce, Hunan Normal University, Changsha Hunan 410081,China)

Abstract:The 20th National Congress of the Party made a strategic plan to promote green development, and clearly put forward that by 2035, Chinas ecological environment would have fundamentally improved, and green development increasingly become the distinctive bottom color of high-quality development. And relevant research attention is not enough.This study aims to construct indicators and index weighting system to measure the quality of Chinas natural ecological and environmental governance by using panel data from 2003 to 2019, and a comprehensive index analysis, TOPSIS evaluation model and equidistant division method ratings. This study finds that the quality of Chinas natural ecological environment governance has improved significantly from 2003 to 2019, with the quality of natural environment governance improving the fastest from 0.3606 in 2003 to 0.9608 in 2019 and the quality of air environment governance improving relatively slowly from 0.2448 in 2003 to 0.6570 in 2019. The quality of environmental governance made a leap from “poor” to “moderate” in 2008 and “good” in 2011. However, there is still a long way to go to achieve high quality. Thus, we propose policy inspirations for high-quality development to provide empirical evidence and policy references for addressing outstanding environmental problems.

Key words:natural ecological environment; quality of governance; comprehensive measure; high quality development; policy options

收稿日期: 2022-10-18; 修回日期: 2022-12-08

基金项目:国家社会科学基金(20BJL029)

作者簡介: 梅 烨(1987—),女,湖南冷水江人,湖南大学经济与贸易学院博士研究生,研究方向:环境经济学;通讯作者:何菊莲(1963—),女,湖南宁乡人,湖南师范大学商学院教授,研究方向:经济高质量发展。