住房差异与居民社会公平感

摘 要:依据2017年中国综合社会调查数据,运用有序概率模型,考量住房差异对居民社会公平感的影响及作用机理。结果显示:较少住房面积和无住房产权负向影响居民社会公平感;较多住房面积和拥有住房产权正向影響居民社会公平感;一套住房产权比多套住房产权更能促进居民社会公平感的提升。社会阶层认同和社会阶层预期在较少住房面积和无住房产权群体中表现出正向调节作用;在较多住房面积和拥有住房产权群体中表现出中介作用。住房差异在社会阶层上向流动时正向影响居民社会公平感。鉴于此,应保障住房权利,强化社会阶层预期,提高居民社会公平感。

关键词: 住房差异;社会公平感;社会阶层

中图分类号:F299.23 文献标识码: A文章编号:1003-7217(2023)02-0129-08

一、引 言

住房作为人民生活最重要的物质条件之一,住房产权[1]、住房数量及面积[2]所产生的社会效益尤其是住房对居住者心理状态的影响日渐显著。现有研究多从住房差异[3]、住房分层[4]、住房不平等[5]等方面分析住房问题。住房差异是指个体在住房面积、住房产权等多方面存在差异。住房差异是住房市场发展过程中形成的必然现象。住房差异会逐渐演化为住房分层和住房不平等。居民因住房差异产生的社会公平感是居民基于社会公平正义原则对住房资源分配状况的合理性及公平性的直观感受及主观评价。住房公平是逐步实现共同富裕路径中的重要内容,住房市场影响社会公平感的研究主要有住房压力[6]、住房分层负向影响社会公平感[7],住房差异与居民社会公平感两者关系的研究较少。且随着住房市场化程度不断提高、住房分化程度不断加剧,由住房差异形成的集聚与分层是导致社会阶层分化的重要机制[8-9]。基于中国综合社会调查数据,讨论住房差异对居民社会公平感的影响,分析社会阶层在住房差异对居民社会公平感的影响中发挥的作用,对于从住房层面合理引导住房财富效应以更好地保障住房权利、提高住房品质以及切实提高居民社会公平感具有重要的理论与现实意义。

二、理论阐释与研究假设

(一)住房差异与居民社会公平感

历次住房制度改革均会涉及利益调整,在中国城市社会变迁的过程逐渐形成了以住房不平等为代表的社会不平等问题。福利分房制度加剧了住房分配方面的不平等;住房市场化改革由市场机制配置住房资源,加上个体因其拥有的市场资源、权利能力的不同对住房资源的获取情况存在差异,加剧了住房产权、面积等方面的差异[10]。如精英群体利用自身的经济优势获取更优质的住房资源,弱势群体财力相对匮乏难以满足住房需求。可见,住房差异引致的社会不公平现象是在国家、市场、个人的三重机制下共同作用形成的。在高房价、住房升值背景下,住房金融化、产权化表现为住房面积和住房产权衍生出的资产性收益以及再投资收益加剧了住房资产的分化[11],住房财富差距持续扩大,住房差异现象愈发明显[12]。加上“群体参照”以及“相对剥夺感”的双重作用,住房制度改革过程中衍生出的住房差异会显著影响居民对社会公平的感知和判断。

本文着重从住房面积、住房产权两个方面分析住房差异对居民社会公平感的影响。从住房面积方面来说,工薪阶层、低收入者尤其是农民工群体只能通过减少住房面积、降低居住效能来减轻生活压力,其社会公平感相对较低;在住房面积方面占据优势的群体拥有更好的居住条件,其对生活、工作等各方面持更加乐观的态度,对社会公平的感知更高。从住房产权方面来说,拥有住房产权会因房价上涨而实现住房财富的增值和积累,形成正向乘数效应,而无房者只能在房产升值的情况下产生负向乘数效应。中国人自古将住房作为安身立命之所,住房不仅仅具有经济上的意义,更具备“定心丸”的心理保障作用,拥有住房产权所带来的满足感和安全感有助于社会公平感的提高。基于此,本文提出假设1和假设2。

假设1 较少住房面积会负向影响居民社会公平感,较多住房面积则会正向影响居民社会公平感。

假设2 没有住房产权会负向影响居民社会公平感,拥有住房产权则会正向影响居民社会公平感。

(二)住房差异、社会阶层与居民社会公平感

住房制度改革不仅衍生出住房差异,还形成了以住房为基础的社会分层秩序。居民在住房消费[13]的过程中构建社会阶层认同,社会阶层认同越高的人越倾向于肯定社会的公平性[12]。住房作为居民财富的重要组成部分,居民通过住房增值实现财富积累成为个体改变社会地位的重要路径,住房差异所形成的财富分层会导致社会分层[14]。由住房所代表的象征性地位会对个体主观社会阶层认同和社会阶层预期产生显著影响[15],社会阶层认同和社会阶层预期又会影响居民对社会公平的认同感[16]。根据上述分析可推导认为住房差异会通过社会阶层认同、社会阶层预期影响居民社会公平感,考虑到住房差异对居民社会公平感的影响存在异质性,故本文假设社会阶层认同、社会阶层预期在住房差异与居民社会公平感的影响机制中亦存在异质性,具体表现如下:

对于较少住房面积和无住房产权群体来说,住房空间和住房产权的缺失致使其客观社会地位相对较低,对社会公平感产生负向影响。但若该群体表现出较高的社会阶层认同和社会阶层预期,则会激励其努力向上流动,进而遮掩其当前因住房困难产生的社会不公平感。尤其是对于“新青年”群体而言,高房价导致住房成本过高、获取住房产权困难,生存空间日渐狭窄,失去拼搏动力的同时形成失望、无助等心理状态,继而“被挤出”大城市,会使其社会不公平感增加;若该群体对生活充满希望,留在大城市,会为该群体带来更高的社会阶层认同和社会阶层预期,“主动留下”会使其社会不公平感降低。此时,社会阶层认同和社会阶层预期会表现出削弱住房差异对居民社会公平感的负向影响。

对于较多住房面积和拥有住房产权群体来说,充裕的住房空间和住房产权的获得促使其客观社会地位相对较高,对社会公平感产生正向影响。住房条件的相对优越性和住房财富的持续积累均会促使该群体表现出更高的社会阶层认同,且随着房价的持续上涨和居民收入的不断增加,住房资源的正向财富效应会不断扩大,进而提高居民的社会阶层预期。当居民从心理上意识到自己处于较高社会阶层和具备较高的社会阶层预期时,高社会阶层所蕴含的高收入、好环境以及优质资源等更有利于居民社会公平感的提高。此时,住房差异会通过社会阶层认同和社会阶层预期影响居民社会公平感。因此,本文提出假设3和假设4。

假设3 对于较少住房面积和无住房产权的群体而言,社会阶层认同和社会阶层预期在住房差异与居民社会公平感之间表现出正向调节效应。

假设4 对于较多住房面积和拥有住房产权的群体而言,社会阶层认同和社会阶层预期在住房差异与居民社会公平感之间表现出中介效应。

社会阶层认同和社会阶层预期之间会形成社会阶层流动预期,社会阶层流动是考察居民对于社会公平态度的重要解释变量[17]。社会阶层流动分为上向流动、下向流动和未流动,上向阶层流动的个体基于自身资源禀赋优势通过阶层跃升带来社会资源增加、生活水平提升,并倾向于将成功归因于个人的努力和能力,进而表现出更高的社会公平感;下向阶层流动的个体不仅会面临物质利益的损失,还要承担社会经济地位下降带来的落差感,并将其归咎于社会不公平,进而表现出较低的社会公平感。住房差异对居民社会公平感的影响在社会阶层流动中存在异质性。就住房面积而言,个体不一定拥有住房产权,也可能是通过租房改善住房条件,下向社会流动意味着个体需要减少住房面积来缓解社会阶层回落的压力,上向社会流动意味着个体可以通过经济条件和住房条件的改善表现出更高的社会公平感。就住房产权而言,拥有住房产权的个体会通过住房的财富效应提高自身社会阶层预期,并形成上向阶层流动预期,进而表现出更高的社会公平感。据此,本文提出假设5。

假设5 住房差异在社会阶层上向流动时正向影响居民社会公平感。

三、研究设计

(一)数据来源

本文数据来源于2017年中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)数据①,样本覆盖全国除海南、西藏、新疆及港澳台地区以外的28个省(市、自治区),问卷调查内容涉及住房问题、阶层认同、政治参与、社会生活等多个方面,数据样本总容量为12582个。根据本文的研究对象,在剔除缺失值和异常值后,有效样本量为9069个。本文的工具变量数据采用宏观数据,来源于国家统计局、《中国统计年鉴》、《中国国土资源年鉴》、《中国财政年鉴》等,并根据样本所在省级行政区进行匹配。

(二)变量选取与描述性统计

1.被解释变量。本文的被解释变量为居民社会公平感。根据问题“A35总的来说,您认为当今的社会公不公平?”,并对答案重新赋值,1表示“完全不公平”;2表示“比较不公平”;3表示“说不上公平但不能说不公平”;4表示“比较公平”;5表示“完全公平”。序数越大,居民社会公平感越高。

2.核心解释变量。本文的核心解释变量为住房差异。本文对住房差异的度量分为两个方面。第一,住房面积差异。根据问题“A11您现在住的这座住房的套内建筑面积是”得出受访者实际住房面积。借鉴李路路和马睿泽(2020)[7]的相关研究,并根据我国税法的相关规定,将住房面积低于90平方米、90~144平方米、大于144平方米分别界定为较低、中等和较高住房面积。第二,住房产權差异。根据问题“A12您现在这座房子的产权(部分或全部产权)属于谁(多选)?”“A12a目前您是否拥有(包括与他人共同拥有)房产(拥有产权)?”“A12b目前您总共拥有几处房产(包括与他人共同拥有)”三个问题得到受访者住房产权及房产数量情况,综合考量将住房产权差异划分为无住房产权、一套住房产权以及多套住房产权。

3.控制变量。本文选取与受访者个人及家庭相关变量作为控制变量。与受访者个人相关的控制变量包括:性别、民族、年龄、户籍、工作情况、受教育程度、收入情况、健康状况,同时,生成年龄的平方项检验年龄与居民社会公平感之间是否存在“U”型关系。与受访者家庭相关的控制变量包括:家庭成员数量、家庭汽车拥有情况、家庭投资情况。此外,在控制变量中加入地区因素这一宏观变量,研究地区因素对居民社会公平感的影响,将地区分为东部、中部、西部、东北部四个地区②,并分别设置为虚拟变量。

从表1的描述性统计分析发现,全样本中认为社会完全不公平的受访者占7.29%、认为社会比较不公平的受访者占25.11%、认为社会说不上公平但不能说不公平的受访者占18.78%、认为社会比较公平的受访者占45.29%、认为社会完全公平的受访者占3.53%。总体来看,认为社会公平的受访者占比(48.82%)高于认为社会不公平的受访者占比(32.40%),居民社会公平感的均值为3.126,说明整体居民社会公平感还有待提高。住房面积中较低住房面积占47.04%、中等住房面积占33.32%、较高住房面积占19.64%,住房产权中无住房产权占37.03%、一套住房产权占54.79%、多套住房产权占8.18%,说明住房面积和住房产权均存在显著差异,且住房产权平均水平(0.712)远低于住房面积平均水平(1.989)。

(三)模型设定

由于被解释变量“居民社会公平感”为1~5有序离散型变量,本文选取有序概率模型(Oprobit模型)分析住房差异与居民社会公平感之间的相关关系。计量模型如下:

SEi=α+βXi+γZi+δAreai+εi(1)

其中,SEi代表居民社会公平感;Xi为住房差异,包括住房面积差异和住房产权差异;Zi代表控制变量;Areai为地区虚拟变量;α、β、γ、δ为待估参数;εi代表随机扰动项。

四、实证分析

(一)基准回归结果

基于Oprobit模型的回归结果如表2所示,较低住房面积负向影响居民社会公平感,中等及较高住房面积正向影响居民社会公平感。说明拥有较少住房面积群体的居民社会公平感较低,且随着住房面积的增加对居民社会公平感的正向促进作用越明显,验证了假设1。无住房产权会显著抑制居民社会公平感的提高,拥有一套或多套住房产权会显著促进居民社会公平感的提升,且一套住房产权比多套住房产权对居民社会公平感的促进作用更显著。说明无住房产权群体会认为社会不公平程度更高,拥有住房产权有利于居民社会公平感的提高,验证了假设2。可能原因在于在住房面积或住房产权上占据优势的群体因实现了“安居、宜居”而感到社会更加公平,住房困难群体则对社会公平的感知会相应降低。

(二)内生性讨论

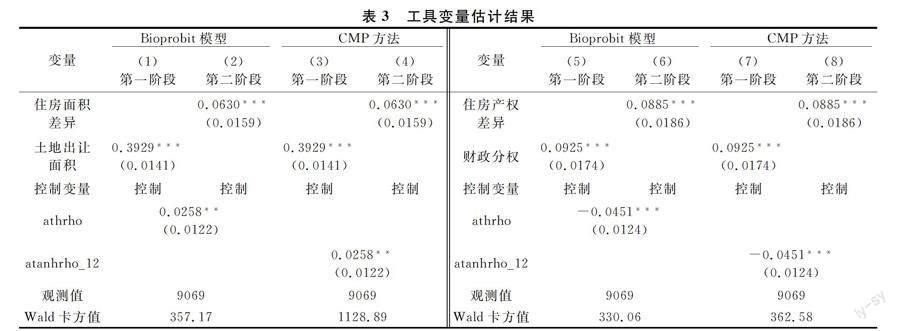

考虑到本文的被解释变量为居民社会公平感,属于主观变量,一些难以衡量的主观态度(如受访者的个人经历)与住房差异具有相关性并可能会影响到居民社会公平感,从而因遗漏变量引发内生性问题。为了避免因内生性导致的回归偏误,本文采用工具变量法来解决内生性问题。本文采用Bioprobit模型[18]和条件混合过程(CMP)方法[19]进行内生性讨论,第一阶段显示解释变量与工具变量之间的相关性,第二阶段是把工具变量放进模型进行回归。若athrho、atanhrho_12系数显著异于0,说明模型存在内生性问题,使用工具变量的回归结果更为准确;反之则说明不存在严重的内生性问题,参考Oprobit模型的回归结果即可。

本文采用土地出让面积作为住房面积差异的工具变量。原因在于土地出让面积通过房价进而影响居民住房面积,土地出让面积越少,房价越高,购房者购房压力增加、租房者租房成本提高,均会降低居民住房面积;同时,土地出让是由政府严格管控,又与居民社会公平感不存在直接的相关关系,满足工具变量的相关性及外生性要求。同时,考虑到住房建造周期,房地产开放商一般会在拿地后1~2年内才能建成住房,土地出让对住房面积的影响存在一定的滞后期,故采用相较于2017年的问卷数据滞后两年即2015年的省级土地出让数据作为工具变量。由表3可知,土地出让面积作为工具变量满足相关性条件,住房面积差异对居民社会公平感具有显著的正向影响。athrho、atanhrho_12系数均显著异于0,说明模型存在内生性问题,工具变量估计结果显示住房面积的增加有助于居民社会公平感的提高。本文还尝试采用省级2015年土地供应面积作为住房面积差异的工具变量,估计结果与前文一致③。

参考张莉等(2017)[20]的研究,本文选用财政分权作为住房产权差异的工具变量。我国实行分税制改革以来,地方财政收不抵支、严重依赖土地财政影响住房供给,进而影响居民对住房的获取和居民对住房产权的持有;加之财政分权由国家财政体制决定,具有一定的外生性,故本文选用财政分权作为住房产权差异的工具变量具有一定的合理性。财政分权使用地方财政一般预算收入占中央财政收入的比重来衡量,本文采用2008-2017年财政分权均值作为工具变量。由表3可知,财政分权满足相关性条件,住房产权差异正向影响居民社会公平感。athrho、atanhrho_12系数均显著异于0,说明模型存在内生性问题,以工具变量回归结果为准,工具变量估计结果认为住房产权的获取有助于居民社会公平感的提高。

(三)稳健性检验

为确保上述实证结果具有稳健性和可靠性,本文采用更换计量模型和替换核心解释变量两种方法进行稳健性检验。其中,更换计量模型是使用Ologit模型进行回归;替换核心解释变量是采用住房面积(取对数)和房产数量作为住房差异的替代变量进行Oprobit回归。检验结果与上述回归结果一致③,可认为上述实证结果具有稳健性。

(四)机制检验

社会分层是衡量社会公平度的重要指标,本文在理论机制中阐述了住房差异、社会阶层与居民社会公平感的相关关系。其中,社会阶层认同根据问题“A43a综合看来,在目前这个社会上,您本人处于社会的哪一层?”得到,社会阶层预期根据问题“A43c您认为您10年后将会在哪个等级上?”得到,1表示底层,10表示顶层,序数越大说明受访者对自己的社会阶层认同及社会阶层预期越高。

对于较少住房面积和无住房产权群体而言,分别构建较低住房面积、无住房产权与社会阶层认同、社会阶层预期的交互项。交互项回归结果如表4所示,较低住房面积负向影响居民社会公平感,较低住房面积与社会阶层认同、社会阶层预期的交互项均正向影响居民社会公平感,说明社会阶层认同和社会阶层预期能正向调节较低住房面积对居民社会公平感的负向影响。无住房产权负向影响居民社会公平感,无住房产权与社会阶层认同、社会阶层预期的交互项与居民社会公平感为正相关关系,说明社会阶层认同和社会阶层预期能正向调节无住房产权对居民社会公平感的负向影响。总的来说,社会阶层认同和社会阶层预期对较住房面积和无住房产权的群体来说会抑制住房差异对社会公平感的负向影响,验证了假设3。

对于较多住房面积和拥有住房产权群体来说,借鉴江艇(2022)[21]改进后的中介效应模型,第一步,在分析住房差异与居民社会公平感的因果关系中分别控制社会阶层认同和社会阶层预期变量;第二步,分析住房差异对社会阶层认同和社会阶层预期的因果关系。中介机制检验结果如表5所示,社会阶层认同和社会阶层预期与居民社会公平感均呈正相关关系;中等和较高住房面积正向影响居民社会公平感、社会阶层认同以及社会阶层预期;一套、多套住房产权正向影响居民社会公平感、社会阶层认同;多套住房产权与社会阶层预期表现出显著的正相关关系,而一套住房产权对社会阶层预期的正相关关系未通过显著性检验。结果说明对于中等、较高住房面积以及多套住房产权而言,社会阶层认同和社会阶层预期在住房差异对居民社会公平感的影响中表现出中介作用;对于一套住房产权而言,仅社会阶层认同表现出中介作用,社会阶层预期并未表现出中介作用。该实证结果部分验证了假设4。多套住房产权通过社会阶层预期影响居民社会公平感,而一套住房产权未能通过社会阶层预期影响居民社会公平感,可能原因在于拥有一套住房产权的个体仅能满足对住房的刚性需求,尚未有能力满足改善型的住房需求,故只能影响当期的社会阶层认同,对社会阶层预期的影响尚未显著;且多套住房产权比一套住房产权更能产生正向财富效应,进而正向影响其社会阶层预期,也从侧面印证了财富效应在多套住房产权中表现更加明显。

(五)进一步分析

在进行机制检验后,本文進一步从社会阶层流动视角入手研究住房差异与居民社会公平感的相关关系。将社会阶层认同等级与社会阶层预期等级进行比较来定义社会阶层流动,并将其划分为上向流动、未流动以及下向流动三种情形。居民通过住房的财富效应实现阶层流动,财富效应多存在于较多住房面积和拥有住房产权的群体中,故本文着重探讨较多住房面积和拥有住房产权在不同社会阶层流动状况下对居民社会公平感的影响。

根据表6可知,较多住房面积在未流动和上向流动中正向影响居民社会公平感,原因在于拥有较多住房面积的群体处于未流动和上向流动预期中基于住房条件的改善正向影响居民社会公平感。拥有住房产权在上向流动中正向影响居民社会公平感,原因在于拥有住房产权的群体通过住房财富的积累实现上向阶层流动时会表现出对社会公平感的促进作用。总的来说,较多住房面积和拥有住房产权在上向流动中正向影响居民社会公平感,且较多住房面积在未流动中也会正向影响居民社会公平感,在验证假设5的同时也做了补充。

五、研究结论与启示

住房与社会公平均为关乎国计民生的重大问题,基于2017年中国综合社会调查数据,运用Oprobit模型,实证检验住房差异对居民社会公平感的影响效应。研究结果表明,较少住房面积和无住房产权显著抑制居民社会公平感的提高,较多住房面积和拥有住房产权则会显著正向影响居民社会公平感,并且这一结论在经过一系列内生性讨论和稳健性检验后依然稳健。值得注意的是,一套住房产权比多套住房产权对居民社会公平感的正向促进作用更显著。社会阶层认同和社会阶层预期在较少住房面积和无住房产权群体中表现出正向调节作用,在较多住房面积及多套住房产权群体中表现为中介作用;对于一套住房产权来说,住房产权差异仅通过社会阶层认同影响居民社会公平感。较多住房面积在未流动和上向流动中显著促进居民社会公平感的提升,拥有住房产权在上向流动过程中正向影响居民社会公平感。

建议:第一,在深化住房制度改革的过程中,重视住房差异引致的社会不公平问题,减少个体因住房差异形成的相对剥夺感而产生的负面情绪,保障居民获得平等的住房权利,从住房层面保障社会公平正义。第二,从较低住房面积和无住房产权群体入手,增加对低收入群体的保障性住房供给,同时增强中低收入阶层的购买力,尤其是有需求但购买力不足的群体,使住房需求转化为实际购买行为。此外,提高该群体的社会信心和社会预期,通过提高该群体的社会阶层认同和社会阶层预期来削弱因住房差异而产生的对居民社会公平感的负向影响。第三,对于较多住房面积和拥有住房产权的群体而言,有效发挥住房财富效应对社会阶层认同和社会阶层预期的积极影响,鼓励该群体积极进行社会阶层的向上流动,打破现有社会阶层的既得利益束缚,从住房层面通过合理引导财富效应实现畅通社会阶层向上流动渠道。第四,充分利用一套住房产权比多套住房产权更能促进居民社会公平感提升的积极意义,当前社会保障的目标多为解决无房者的生存性需求,帮助其实现“有房住”;未来住房市场的发展目标应在“有房住”的基础上帮助居民实现“有房产”,在调控房价的基础上合理发展住房金融市场,提升居民住房支付能力。

注释:

① 相较于其他年份的调查数据,CGSS2017中包含的社会网络模块对于“社会阶层”的研究以及对“居民社会公平感”相关问题的研究更具代表性和综合性,更适用于本文的研究。

② 受限于数据库样本范围覆盖的28个省级行政区,其中,东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东9个省级行政区;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省级行政区;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏10个省级行政区;东北部地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省级行政区。

③ 因篇幅所限,未列出本部分回歸结果。如有需要,可联系作者。

参考文献:

[1] 李涛,史宇鹏,陈斌开.住房与幸福:幸福经济学视角下的中国城镇居民住房问题[J].经济研究,2011,46(9):69-82+160.

[2] 刘米娜,杜俊荣.住房不平等与中国城市居民的主观幸福感——立足于多层次线性模型的分析[J].经济经纬,2013(5):117-121.

[3] 何兴强,费怀玉.户籍与家庭住房模式选择[J].经济学(季刊),2018,17(02):527-548.

[4] 周建军,任娟娟,鞠方.住房分层对城镇居民生育意愿的影响[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2022(6):108-120.

[5] 易成栋,任建宇,高璇.房价、住房不平等与居民幸福感——基于中国综合社会调查2005、2015年数据的实证研究[J].中央财经大学学报,2020(06):105-117.

[6] 马永强,麻宝斌.住房压力和社会公平感对政府信任的影响研究[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2019,21(01):34-41.

[7] 李路路,马睿泽.住房分层与中国城市居民的公平感——基于CGSS2003、CGSS2013数据的分析[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2020,47(06):56-65.

[8] Bian Y, Logan J R. Market transition and the persistence of power: the changing stratification system in urban China[J]. American Sociological Review,1996,61(5):739-758.

[9] 刘精明,李路路.阶层化:居住空间、生活方式、社会交往与阶层认同——我国城镇社会阶层化问题的实证研究[J].社会学研究,2005(03):52-81+243.

[10]吴开泽.住房市场化与住房不平等——基于CHIP和CFPS数据的研究[J].社会学研究,2019,34(06):89-114+244.

[11]刁鹏飞.城乡居民的公平意识与阶层认同——基于中国社会状况综合调查数据的初步报告[J].江苏社会科学,2012(04):107-113.

[12]Jackman M R, Jackman R W. An interpretation of the relation between objective and subjective social status[J]. American Sociological Review,1973,38(5):569-582.

[13]周建军,龙平.金融资源错配、房价与经济高质量发展——基于空间计量模型分析[J].财经理论与实践,2022,43(02):99-105.

[14]Saunders P. Beyond housing classes: the sociological significance of private property rights in means of consumption[J]. International Journal of Urban and Regional Research,1984,8(2):202-227.

[15]魏万青,高伟.经济发展特征、住房不平等与生活机会[J].社会学研究,2020,35(4):81-103+243.

[16]蔡禾,卢云,张蕴洁.房价、房产与城市居民的主观阶层地位——基于中国劳动力动态调查数据的实证研究[J].中山大学学报(社会科学版),2020,60(2):144-156.

[17]Jaime-Castillo A M, Marqués-Perales I. Beliefs about social fluidity and preferences for social policies[J]. Journal of Social Policy,2014,43(3):615-633.

[18]Sajaia Z. Maximum likelihood estimation of a bivariate ordered probit model: implementation and Monte Carlo simulations[J]. The Stata Journal,2008,4(2):1-18.

[19]Roodman D. Fitting fully observed recursive mixed-process models with CMP[J]. The Stata Journal,2011,11(2):159-206.

[20]张莉,何晶,马润泓.房价如何影响劳动力流动?[J].经济研究,2017,52(08):155-170.

[21]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(05):100-120.

(责任编辑:钟 瑶)

Housing Differences and Residents Perception of Social Justice

--Based on the Perspective of Social Class

XU Shaorui

(Business School, Xiangtan University, Xiangtan, Hunan 411100, China)

Abstract:According to the data of China comprehensive social survey in 2017, this paper uses Oprobit model to consider the influence and mechanism of housing differences on residents sense of social justice. The results show that lower housing area and no housing property rights negatively affect residents sense of social justice, while more housing area and ownership of housing property rights positively affect residents sense of social justice. One set of housing property rights can promote residents sense of social justice more than multiple sets of housing property rights. Social class identity and social class expectation show positive adjustment in groups with less housing area and no housing property rights; It plays an intermediary role in groups with more housing area and housing property rights. Housing differences positively affect residents sense of social justice when they move upward in social class. In view of this, we should protect housing rights, strengthen social class expectations and improve residents sense of social justice.

Key words: housing differences; sense of social justice; social class

收稿日期: 2022-09-28

基金項目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(21JZD024);国家社科基金重点项目(18AJY027);国家自然科学基金项目(71873117)

作者简介: 徐邵蕊(1996—),女,河南新乡人,湘潭大学商学院博士研究生,研究方向:城市房地产经济学。