岭上白云

郝岳才

在太原市,说起白云寺,可能知之者不多,但要说南十方院或南十方,则几乎是无人不知、无人不晓。迎泽区郝庄镇狄村与王家峰之间南十方街路北,有一座具有600余年历史的古刹,曾一度名之静业庵、清凉寺,清代初年改称白云寺,一直沿用至今,但僧众百姓多习惯称南十方院。历史上白云寺所处的位置称红土沟,20世纪80年代仍是沟壑纵横、岗峁起伏,而今尽管被高楼大厦抱裹,但古貌古风依然,善男信女不断,晨钟暮鼓,香火缭绕,佛乐袅袅,经声不断,可谓闻名省城,远播周边,风光无限。

风光无限白云寺

清乾隆《太原府志》卷四十八《寺观》中这样记载:“白云寺,在城南十里红土沟。旧有净业庵,繇沟中凿磴道上,佛殿三楹,奉释迦思惟出山像,三面陶穴,以栖僧众。万历四年(1576年),土人延僧圆喜住持。王道行撰碑。国朝康熙二年(1663年),僧天泽辟东畔地建寺,清凉僧明豁撰记。康熙丙寅(1686年),都司陆君兴建藏经阁五楹。四十六年(1707年)僧平山重修,遂成临济法席。雍正九年(1731年),僧了然重修,建毗卢阁,弥号闳整焉。庵近狄村,有古碑,题曰‘白云飞处,盖取《唐书》狄梁公传语也,巡抚吐纳因改今名。”《山西通志》亦载:“白云寺,今为南十方院,在阳曲县南十里红土沟,旧有静业庵,由沟中凿磴道三面,陶穴以栖僧众,庵近狄村,有古碑,题曰‘白云飞处,盖取《唐书》狄梁公传语也,因改名。”时至今日,大雄宝殿大梁上依旧存留有“皇清康熙肆拾陆年岁次丁亥季秋癸丑吉旦,巡抚山西太原等处提督雁门等关军务兼理云镇都察院副都御史噶礼、笔帖式……谨志”“康熙四十六年岁次丁亥季秋癸丑吉旦,山西等处承宣布政使司布政使永泰、提刑按察使司按察使舒赫德鼎新建立谨志”“康熙四十六年岁次丁亥季秋癸丑吉旦,中宪大夫山西太原府知府赵凤诏、山西太原府清军总捕同知赵友夔鼎新建立谨志”题记,在过殿大梁上保存有“皇清康熙五十六年岁次丁酉中秋之吉,临济正宗报恩四世下……”等题记。

白云寺依山势而建,坐北向南,以中轴线为主,横轴线为辅,构成三重院的“十”字形建筑格局。整个寺院建筑依南北中轴线由低向高,依次为山门、过殿、大雄宝殿、毗卢阁。山门即三楹三门殿,明间门楣上曾悬挂“白云寺”横匾,东西旁门一曰“寂光”,一曰“真境”,两旁为四阿顶钟鼓楼。过殿五楹,亦称献殿,前后设廊。大雄宝殿五楹,释迦牟尼与韦陀坐像似明代雕塑。过殿与大雄宝殿两座五楹主建筑为悬山式七檩与九檩结构,当为明代遗构。正脊与垂脊均由高耸的雕花琉璃砖砌筑,正中脊刹呈塔型,高过2米。最北端依崖而建两层窑洞式毗卢阁。寺院共三进院落,一进院东西为伽蓝殿与祖师殿,二进院左右为三大夫殿与地藏殿,三进院为兩层三面砖券窑洞围楼,正北上下各九间,二层中间七间加木构出檐廊房,琉璃殿顶,即清代雍正间所建毗卢阁。东西两侧上下各六孔窑洞,各有走廊、砖磴,可相互穿行。东西横轴线即五楹过殿,前廊东西两侧各辟月门,左与方丈室相连,右与客堂相通。寺院最为特别之处在于,山门建在5米高的崖上,需沿磴道拾级而上,磴道两侧则按照北方建筑风格凿出八孔窑洞,外置出檐带廊木构建筑。

白云寺整体布局精巧,三重梵刹,梯次而就,一重高过一重。寺中塑像,尽管曾经不止一次遭遇劫难,但又一次次维修再造。寺院中至今还矗立着11通碑碣与2通经幢。改革开放后,山门下增设寺门辟成前院,两侧新建东西院(包括曾经的下院),寺院规模不断扩大。檐牙翚飞,古木环抱,浓阴四蔽,景色幽邃。木鱼声声,梵音袅袅,成为太原一方胜境。

白云寺所以成为寺院名刹,与其特殊的地理位置、优越的环境条件,乃至其所凝聚的佛教、艺术、科学与文化价值有关。佛教文化自不待言,仅从清代《山西通志》《太原府志》与殿宇大梁上康熙四十六年(1707年)与五十六年(1717年)题记,以及现存11通碑文中,即可了解白云寺禅宗文化的传播与脉络。就科学价值而言,白云寺充分利用了红土沟地势,选址考究,依山做基,就岩起屋,不论山门前磴道下筑窑,还是毗卢阁及东西两层窑洞,一律依山势而筑。结构奇巧,布局别致,为研究太原及周边明清建筑提供了珍贵的实物资料。其实,白云寺本身,乃至发生于寺庙几百年间的人与事,更具研究价值,甚至可以补缺太原文史资料。这其中,傅山与张颔先后辉映,于白云寺均不可或缺。

傅山与白云寺

傅山(1607-1684),是明清之际著名的思想家与学者,其对经、史、诸子、道教、佛教、诗文、医学、音韵、训诂、金石、考据、书法、绘画以及杂剧等均有比较深入的研究与独到见解,是一位罕见的具有多方面成就的学者。有着坚贞不屈的民族气节;“萧然物外,自得天机”,没有庸俗习气;反对奴性,厌恶“奴儒”,具有“号令自我发,文章自我开”的创新精神;对禁欲主义、封建礼教均有微词,反对欺压妇女与包办婚姻;公开痛斥理学,并在理论上予以批驳,树起了一面反理学的旗帜。因此,与顾炎武、黄宗羲、王夫之、李颙、颜元,被梁启超尊为“清初六大师”。

甲申之变后,傅山等不与清廷合作的士子儒生,多以遗民身份隐逸山林。而隐居地多选择寺观,以僧人道士身份为掩护。傅山侨居松庄如此,雪林跻身白云寺如此,永祚寺住持雪峰和尚亦是如此。傅山在《二十三僧纪略》中这般记述雪峰和尚,“雪峰和尚,儒教中人也,生于明末,抱不世之才,竟未得一试,后隐于释,间以吟诗写字为适意,无聊时辄痛饮,醉则箕踞树下,仰视浮云,遂自许为上古人物,有寺弟子至前,则白眼视之矣。”如果说众遗民隐于寺观的初衷是韬光养晦的话,那么在南明王朝覆灭后,隐逸山林则成为常态,但他们有别于一般僧道专注于佛经、道籍,而是儒道释皆参皆修。这也是傅山《仙佛儒》《宗炳明佛论解阴阳不测之谓神》《韩康伯注一阴一阳之谓道》《支遁妙语多用老庄》《三教大要》《三教同异》诸多宏论妙语的出处所在。后人多难解青主《杂记》,盖源自于此。傅山一生侨居松庄十七八年,红土沟白云寺便是傅山常来常往的寺庙之一。

傅山与白云寺的交往应始自雪林和尚。雪林和尚,阳曲人,俗姓张,明庠生,甲申之变后出家静业庵为僧。傅山在《杂记》中这样描述雪林到访,“前日午后,雪林来,守一为打油饼,坦腹大嚼。余从旁睨之,居然一无营展样和尚也,许他目中无半个人久矣。”在其另一则《札记》中这样记述:“老人家甚是不待动,书两三行,眵如胶矣。倒是那里有唱三倒腔的,和村老汉都坐在板凳上,听什么《飞龙闹勾栏》消遣时光,倒还使得。姚大哥说十九日请看唱,割肉二斤,烧饼煮茄,尽足受用。不知真个请不请?若到眼前无动静,便过红土沟吃碗大碗粥也好。”傅山、雪林相互游走于松庄与白云寺之间可见一斑。但傅山与雪林交往间探究最多的不是佛经佛典,而是儒家经史。可见雪林本儒林中人,虽跻身于佛寺,但念念不忘经史,尤其对《左传》与礼的论述,让傅山惊服。“雪林近读《左传》了,告余曰:‘礼之一字,足盖《左传》一部。贫道闻而惊服之。此子进矣!凡妄人略见内典一二则,便放肆有高出三界意,又焉知先王之所谓礼者哉!礼之一字,可以为城郭,可以为甲胄,退守进战,莫非此物。向日贫道有读《左传》偈子云:‘死不在寇需事贼,赵鞅、陈逆皆吾师。盖断章耳。甲辰七月雨中。”傅山因此而作《雪林读<左传>》五言古诗:“雪林好腹赤,遇书无不读。初为行脚时,《左传》担头束。回复施?磼,嘉肴分段触。卒业向我言,一字足以覆。我问字云何,曰礼是其目。击节颔其慧,佛子真不俗。持是印瞿昙,断不外道逐。尹生无文檄,作坏《六经》戮。哀哉奴鄙儒,不如吾老秃。蹇茶供大嚼,灵通毛孔馥。”五言律诗《雪林二首》之一:“独我怜和尚,全浑酒共茶。安居看《左传》,阁泪诵《南华》。者个虽疼痛,终然胜木麻。赤城评得是,益觉此人佳。”也正因为如此,傅山常常将雪林挂在嘴边,落于诗行,“雪林知我归,慈悲慰烦恼”“雪林白马贵,花史黑驴闲”。雪林圆寂后,傅山伤感不能自禁,尤其每次过往红土沟道场,触景生情,诉诸笔端,写下了怀念雪林的若干诗句。“总是不济事,柴头乱毁形。吾之怜雪老,反在太钟情。坐下无眉目,诗中有性灵。少年论法器,只惜赤城生。”“的的吾临汝,蚩蚩在有情。文中持当佛,《左传》读于僧。世界轻黄叶,人伦重赤城。带来好种性,常记慧兰名。”直到康熙十一年(1672年),傅山再到红土沟道场,依然念念不忘雪林别时释解《则阳·旧国》一则,“不知雪林子,何处饆饠噇。草木缗旧都,不化舍阖尝。今日真让尔,奈何难一忘。”

傅山在与雪林的交往中结识了白云寺住持天泽和尚。在《二十三僧纪略》中傅山这样记述,“天泽和尚,陕之蒲城人也,传戒于城南净业庵,竟日阅藏,悉究微妙,一时受其教者,莫不心悦诚服,奉若神明。予过而访之,辄徘徊留之不忍去,此中殆有天缘也。”天泽和尚得戒于五臺山蕴真和尚,住持净业庵三十余载,其间,寺中增建五楹藏经阁,傅山亲为《红土沟道场阅藏修阁疏》。康熙十六年(1677年)秋,天泽和尚即将圆寂,专约傅山为书碑记。傅山慨而允之,撰书《红土沟天泽和尚小塔前碑记》,并见示于天泽和尚。碑文一段偈语,禅机跃然碑文。“我今重问汝,汝当安所在?庵中住不住,此塔能住否?汝之大福德,利益诸有情,而在于传戒,使无诸覆藏。当其受戒时,不管戒前犯,以至戒后破,忏悔刹那间。为下定慧种,生前既说戒,死后戒仍持。戒为天地根,还原缚不定。当此呼吸际,莫于旧公案。抄撮复湊泊,说诸无益语。生死将戒去,再来亦欢喜。还愿与思修,世世共法会。”天泽和尚自然未能回偈,也给后世留下了一则禅门公案。

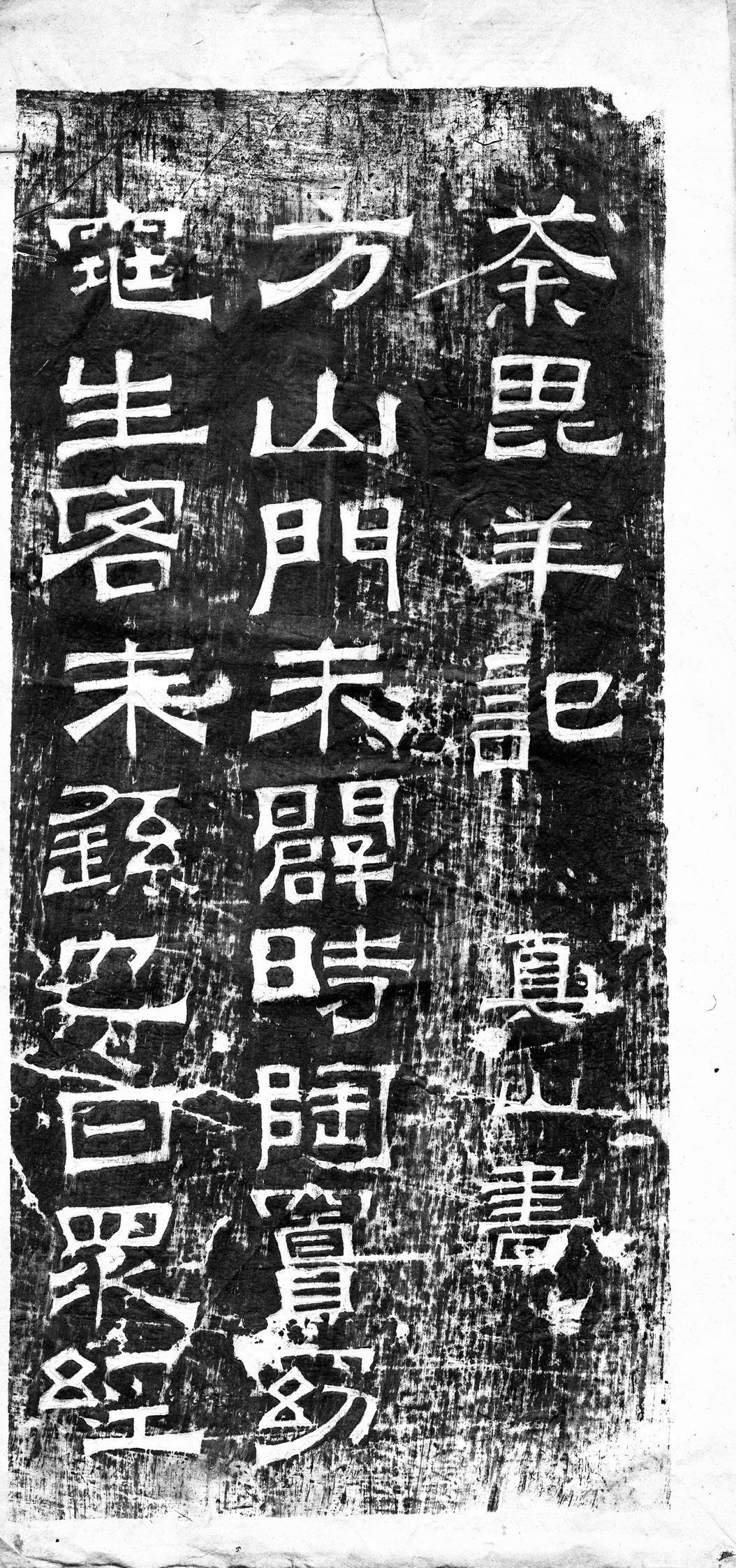

在白云寺中,还曾经发生过这样一件奇事,因傅山撰书《荼毘羊记》,才得以流传至今。说的是早在白云寺山门尚未辟成时,进出寺庙仅靠一狭窄通道,香客出入均十分不便。有一天,有一只羊却经通道往寺中去,且不惧群狗狂吠。僧人见状,撵狗子去,引羊入寺。第二天,有潘氏派人入寺索羊,言说已许赛羊关帝。羊已逃死来道场,只能放生,又岂能杀生。派来人作难,声言怕得罪关帝。僧人又以“关帝在伽兰共祷”相说服。最终以抓阄的方式决断,抓阄为“不杀”。僧众念佛,羊得大安稳,常住寺中。但一个多月后的一天晚上,羊无故而殂。僧众以为,“善来有缘。羊,佛子。”诵经为羊转咒,架薪火化。

其实,关于傅山撰书《荼毘羊记》乃至上石成碣,还另有佳话不为人知。在过往于白云寺的僧人居士中,傅山、雪峰外,同道者甚多。戴廷栻、高肖柴、任复亨等均书诗有记。《荼毘羊记》勒石上墙,记之于傅山与戴廷栻《书札》中,“元仲以贫不能出门,遂迟迟至今始得来省。欲至昭余乞米,所望不奢,三头两石即足。恐其往返费事,专令其甥往募。想此檀那,亦不至蹙眉也。且留元仲在红土沟刻一小碣散闷,甥来即返。十月内定来,在松侨成此韵事也。弟山再顿首。”任复亨为傅山、戴廷栻好友,字元仲,号无咎,明庠生。工书法,备四体,精于铁笔,尤富琴操。家贫甚,经常断炊,但不事清廷,保持遗民气节。对此,傅山、戴廷栻等经常施以援手,但元仲从不无功受禄。于是,傅山与僧众共议,由居士高肖柴磨砻,雪峰和尚办斋,居士任复亨与张敏镌刻《荼毘羊记》,嵌于寺壁,成就了一段韵事,也资助了元仲。

在傅山《霜红龛集》中,有关白云寺以及雪林、天泽的诗文主要有《雪林读 <左传>》《壬子年下过红土道场怀雪林》《雪林二首》《怀雪林》《红土沟道场怀雪林》《<左传>与礼》《雪林来》《天泽碑》《红土沟道场阅藏修阁疏》《失题(老人家甚是不待动)》《荼毘羊记》等,其实傅山有关《金刚经注》《楞严经批注》《五灯会元批注》等,众多《杂记》文字也多与白云寺乃至雪林、天泽和尚等有关。

张颔与白云寺

张颔(1920-2017),是中国当代著名古文字学家、考古学家,1949年之前参加革命,20世纪50年代初即从事文化文物与统战工作,是山西省考古研究所首任所长,曾任山西省文物局副局长,其《侯马盟书》《古币文编》《张颔学术文集》等著作,融考古学、古文字学、历史学于一体,在中国学术界产生深远影响,被尊为当代学术大家。北京大学儒藏编纂中心组织国内外著名大学、研究机构编纂大型儒家思想文库,其内容包括了传世文献与出土文献,上自《论语》,下及当代学术经典,共选书目二百种,全部编号。其中张颔一人入编两种,即九十号《侯马盟书》与一三七号《古币文编》。关于《侯马盟书》,早已为世人熟知,但对于《古币文编》,学术界之外则知之者甚少。中华书局出版的《古币文编》,是张颔先生历时三十余年的研究成果,除去封面的“张颔编纂”,封底的统一书号与定价乃至版权页外,均由张颔亲笔书写完成,而最终整理与书写工作即完成于南十方院白云寺中。

张颔与宗教文化文物结缘,可追溯到1954年6月。当时,他前后几次前往交城玄中寺考察,写成《关于交城县石壁山玄中寺情况调查报告》与《交城县玄中寺元代碑文标注》,为毁于战火的玄中寺复建做了大量的基础性工作。至今张颔篆书“韦陀殿”匾额仍悬于寺中。

20世纪80年代初,白云寺还未恢复宗教功能,太原市文管会仍有部分工作人员办公于寺内,诸如娄睿墓葬中的部分文物的研究与整理工作即是在寺院完成的。1982年5月,张颔在三子张崇宁协助下入住白云寺。毗卢阁二层最西边的窑洞,既是临时住处又是工作室,两张书桌,两张床铺,一个资料柜。在之后的三个多月里,没有紧急公务几乎不出寺门,吃饭、方便外几乎不出屋门。其间,张颔挥汗如雨、夜以继日、条分缕析、优化编目、裁剪拓片、整理誊抄,可以说全身心投入《古币文编》,整个编纂工作全部由一人完成。所收金属货币文字上自西周,下至秦朝一统;以全国各地出土实物拓本为主,以旧谱拓本影印品为辅;字目编排以笔画为序,编后附录《检字表》;出土实物拓本文字,均在字形下注明货币类属以及在货币中原词,并注明出土地点;引用谱录中影印拓本文字,皆在字形下用简称;引用货币收藏部门实物拓本,亦在字形下用简称,并附《引用货币收藏地点简称表》;每个字条先用一字为目,其下为同字异体重文;在每个字条上下,均书相应小篆及楷体互为对照;“合文”皆另列条目附于正文之后,编后附《合文》检字;未能识别或置疑以及图形符号仿佛于文字者,全部收入附录。所有事项均亲自完成,工作量之大可想而知。但在回忆这段经历时张颔先生却十分平常,“家里太乱,常有人来找,为了图清净,我躲在建设路上的南十方院禅寺里,从从容容地整理誊抄我的《古币文编》,一抄就是三个月。从目录到页码,更别说正文了,全是用毛笔一笔一画抄录的。连目录,共四百多个页码,写在‘八行笺上。完稿以后,复印了一份,让南纸店的伙计装订成精装本,配备上硬纸书匣,留作纪念。”在白云寺的日子里,几乎枯燥到没有什么故事。点缀三个月苦行僧生活的,也不过几只花蚊、一条菜花蛇。由于寺院潮湿,古树花木较多,也滋生了蚊蝇。但苍蝇易驱,花蚊难防,经常是一只蚊子骚扰得夜不能寐,有时便索性继续工作,并曾作诗记录:“昨夜蚊入帐,开灯消灭之。折冲费时刻,今日起床迟。”其间,四子张小荣在娘子关电厂乙炔桶中救得一条菜花蛇并带回太原家中,三子张崇宁又带入寺中,盘在颈脖上纳凉,为张颔先生增趣。但一生充满幽默与童趣的张颔先生却未曾被吸引,菜花蛇在崇宁午睡间溜之大吉。菜花蛇究竟是自己偷偷溜走的,还是趁崇宁熟睡时被张颔先生放生的,崇宁不知,也没敢打扰潜心编纂《古币文编》的父亲。

关于张颔在白云寺三个多月的编纂研究生涯,张崇宁、张小荣兄弟的回忆都十分平淡,但这段特殊的研究治学经历,早已渗透到《古币文编》的字里行间,收编进《儒藏》中珍藏,成为白云寺雪林读《左传》、青主释三教的续篇,成为白云寺承载的独特佳话韵事。

白云寺还有更多的故事需要发掘,天泽和尚与常八十是否与李自成有关?康熙四十六年(1707年),地方官员又为何会热衷寺院营造?傅山当年的偈语如何释读?所有这一切,都有待来者!