古诗词与高中地理有效融合的必要性及教学启示

宋洋 吴立 王成

[摘 要]文章以古诗词与高中地理的融合为研究对象,指出古诗词与高中地理教学融合的必要性:是培养学生地理核心素养的主要载体、是落实教育部对地理教学提出的新要求、符合高中地理新教材的设计理念。基于教学实践,针对古诗词与高中地理融合存在的对古诗词的选择与解读会存在误区、把握不好学科融合的方式与尺度、对学情的调查研究不够充分等问题,提出教学改进措施:教师应该加强古诗词的学习,提高自身水平;巧妙设置融合角度,古诗词与地理教学的融合要“因课制宜”;在教学设计时,要充分考虑学生的学情;开发课程资源,丰富古诗词走入地理教学的形式,为古诗词与高中地理的有效融合提供参考。

[关键词]古诗词;高中地理;学科融合

[中图分类号] G633.55 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2023)04-0083-04

古诗词是具有特定格律规范的文学体裁,包括诗和词。地理教学是地理教育的重要组成形式,是以学生为主体、以地理教师为引导、以地理文化知识为主要内容的教育实践活动,其直接依據是地理课程标准。2022年4月,教育部颁布了《义务教育地理课程标准(2022年版)》[1](简称“新课标”)。与旧版地理课程标准相比,新课标的重要变化之一是强调了初中地理课程应与其他课程的部分内容相关联,突出课程的整体育人功能。纵观中学地理课程笔者发现,高中地理课程与义务教育地理课程相衔接,初、高中地理教学之间相互联系。因此,义务教育地理课标提出的“跨学科交流”“学科融合”对高中阶段的地理教学也具有重要的启发意义。基于此,本文选择古诗词和高中地理教学作为研究对象,探讨古诗词与高中地理有效融合的必要性、存在的问题和教学启示。

一、古诗词与高中地理教学融合的必要性

古诗词意蕴丰富,其内容与多门学科都有交叉。在教学过程中,教师如果能利用好古诗词,找到古诗词与学科知识的结合点并进行渗透,就能够带给学生内容更丰富、视角更广阔的课堂。因此,古诗词与地理学科进行融合是新时代背景下落实立德树人的教育目标、满足学生学习需要与促进学科更好发展的必然要求。

(一)是培养学生地理核心素养的重要载体

地理核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力,它们之间是相互联系的有机整体。教师如果能对古诗词进行正确的解读、有意识地将古诗词融入地理课堂,在一定程度上能够潜移默化地培养学生的地理核心素养。

1.借助古诗词培养学生的综合思维

综合思维是学生能够用综合的视角来认识地理环境的能力和思维方式,主要包括要素综合、时空综合与动态综合。教师要明确古诗词也可以成为培养学生综合思维的重要素材。比如,人教版高中地理选择性必修1第五章第一节讲述了自然地理环境要素通过物质循环与能量交换,形成一个相互制约、相互渗透、相互联系的有机整体,体现了自然环境的整体性。那么,在本节课的教学过程中,教师就可以引入诗词“落红不是无情物,化作春泥更护花”,引导学生从植被、土壤等角度分析古诗词中的地理现象,进而培养学生的要素综合思维。

2.借助古诗词培养学生的区域认知能力

区域认知是学生能够运用空间的观点认识地理环境的思维方式。比如古诗词中的“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”是我国北方冬季景观的真实写照;“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”是杜牧笔下的烟雨江南;“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”“大漠孤烟直,长河落日圆”是西北地区的辽阔草原与雄浑大漠……描写我国各个地区的自然风光与人文景观的古诗词有很多,教师可以有意识地选择并将其应用于地理课堂,让学生在重温古诗词的过程中,领悟划块(区)认识区域的思维方式[2],培养学生的区域认知能力。

3.借助古诗词培养学生的人地协调观

人地关系是地理学研究的核心主题。人地协调观是人们对人地关系所秉持的正确的价值观。从王之涣的“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”到歌颂左宗棠的“新栽杨柳三千里,引得春风度玉关”,从刘禹锡笔下的“九曲黄河万里沙”到如今的着力打好黄河生态保护治理攻坚战……若教师能够将古诗词背后的地理意义融入教学中,学生就能够在朗朗上口的古诗词中更好地体会到人类活动对地理环境产生的影响,感受地理学的自然美、人文美以及地理学科特有的人地关系协调美,树立尊重自然、保护环境的地理科学态度,增强人地协调观。

4.借助古诗词培养学生的地理实践力

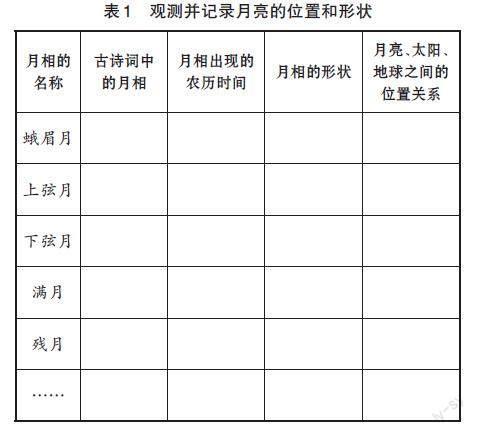

地理实践力是人们在考察、实验和调查等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。月相变化是一种常见的天文现象,人教版高中地理必修1第一章第一节的活动窗“开展简单的天文现象观测活动”,其中包括观测并记录月亮的位置和形状。我国古代诗人借咏月言志,与月亮阴晴圆缺有关的古诗词有很多。在课堂知识讲解过后,教师可以让学生进行为期一个月的观察,并完成表1的填写,比较诗人“笔下的月亮”与自己“眼中的月亮”。将古诗词中的月相与观察月相的实践活动相结合,既能使学生深刻地了解月相变化的周期性,又能使学生学习“回归生活、令其终身受用的地理”,同时也增强了学生的地理实践力。

(二)是落实教育部对地理教学提出的新要求

2014年教育部指出,要在课程建设和课程标准中强化中华优秀传统文化的内容[3]。2016年,教育部明确高考试题中要增加中华优秀传统文化的考核内容[4]。古诗词与地理试题可以直接融合,也可以间接融合。2014年高考江苏卷引入《桃花源记》,让学生通过古诗词语言推断“桃花源”所处的地形和影响其发展的因素。2017年高考全国Ⅲ卷也体现了古诗词与地理试题的融合,题目中展示了一帧剪纸作品,剪纸作品中反映的是典型的“小桥流水人家”景观。通过将古诗词与地理试题的间接融合,考查了文化地理、区域地理的自然特征与景观差异的相关知识。高考试题是学科教学的指挥棒,对“教师的教”与“学生的学”发挥着重要的导向作用。古诗词与地理教学的有效融合,一方面是中华优秀传统文化与地理课程融合的具体表现,另一方面也符合“一核、四层、四翼”的高考评价体系。首先,将古诗词融入地理课堂,能够落实地理教学立德树人的根本任务,使学生具有家国情怀,坚定文化自信。其次,收集、整理、分析古诗词中的地理信息可以培养学生的学习迁移能力以及地理信息的加工能力,使学生在一定程度上具备高考评价体系中提出的“关键能力”。此外,2022年教育部正式发布的“新课标”也强调了地理学科与其他学科之间的横向联系,强调地理课程应该与其他课程一道,在立德树人的根本任务下共同促进学生的全面发展。因此,古诗词与地理教学的有效融合符合教育部对地理学科提出的新要求。

(三)符合高中地理新教材的设计理念

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》[5]的颁布,对地理教材的编写提出了新要求和新建议。以高中地理人教版教材(以下简称“新教材”)为例,新教材与旧教材相比,无论是在章节结构还是内容设计方面都有明显的改变。尤其是人教版新教材引入了大量的古诗词,这充分体现了课程标准与教材设计者对于家国情怀与文化自信的重视。因此,地理教师也应该在新旧教材的对比中认识到古诗词在地理教学中的作用与地位,对教材中的古诗词进行深入挖掘,并将其引入地理课堂,实现古诗词与地理教学的有效融合。

本文对高中地理新教材中地理学科知识与古诗词结合的案例进行了整理,统计结果见表2。

二、古诗词与高中地理融合存在的问题

随着学科融合等教学理念的提出,地理教师开始有意识地将古诗词融入地理课堂,但是通过教学实践和课堂观察笔者发现,古诗词在与高中地理融合的过程中仍然存在一些问题。

(一)对古诗词的选择与解读存在误区

首先,部分教师在选择古诗词时,认为古典诗词都是好的、对的,这种想法并不完全正确。比如《将进酒》中的 “奔流到海不复回”描写了黄河的“归宿”,雖然有文学的意境美,但是不够严谨。而一些教师在融合时并没有对古诗词进行辩证思考,一味地将古诗句与水循环的内容相结合,这样反而对教学效果产生了负面影响。

其次,部分教师或学生有时会误解古诗词的意思。比如在学习“常见的天气系统”一节后,分析岑参的“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”所体现的天气系统,如果不仔细思考,也许会认为这句诗描述的地理现象是“暖锋过境”。实际上,此“春风”非彼“春风”,此“梨花”非彼“梨花”。诗人将落在树上的冬雪比作梨花,描写的是“冷锋过境”。可见,对古诗词理解不到位,不仅无法取得预期的教学效果,而且会对教师的教学和学生的学习产生负面影响。

(二)把握不好学科融合的方式与尺度

在教学中,古诗词与高中地理融合的方式过于单一。一种常见的融合方式是只在课程导入中提及古诗词,教师会通过古诗词联系地理知识,设置问题情境,展开教学。但是一直到课程结束,教师都没有再次回归到学科的融合点中。古诗词成为一种工具,在地理课堂中“昙花一现”,没有真正实现与地理教学的融合。另一种常见的融合方式是,当教师讲解完某一部分的知识点时,会列举相关的古诗词并且提出问题:这些古诗词描写或者反映了怎样的地理现象?如在“常见的锋面系统”新课讲述完毕后,教师列举出有关锋面系统的古诗词并提出问题:古诗词中的天气现象是由什么天气系统决定的?虽然这种方式在一定程度上可以加深学生对知识点的印象,但是过于碎片化的举例会使课堂产生一种“割裂感”。学生只需凭借正在学习的地理知识便可以轻松回答教师的问题。学习成了简单的“刺激—反应”所形成的联结,课堂变成了形式上的“学科融合”。学生在课堂的参与度不高,这不利于提升学生分析地理信息、自主探究的能力。因此,形式上的“学科融合”并不可取。同时,古诗词作为汉语言文学中的重要组成部分,在融入地理课堂时,有些教师无法将其与语文课堂中的学习区别开来,出现本末倒置、过度融合的情况,把握不好学科融合的方式与尺度。

(三)对学情的调查研究不够充分

为了使地理课堂符合新课程的理念,大多数教师会从教的角度出发将古诗词融入地理教学,没有考虑班级学生的学习水平与学习需要。在学生的学习历程中,对古诗词的学习会早于地理知识的学习。奥苏贝尔在学习理论中强调:有意义学习就是将新知识与学习者认知结构中已有的适当观念建立起非人为的和实质性的联系,并且学习迁移理论也强调了正迁移的重要作用,所以部分教师理所当然地认为古诗词是学生地理学习的“认知停靠点”。将古诗词引入地理学习的理想化结果是,学生可以通过接触相对熟悉的古诗词更好地学习地理知识,地理学科知识也有助于学生更好地解读古诗词。但是当学生的古诗词基础较为薄弱时,古诗词就不能成为有效的地理课程资源,它在地理教学中的应用反而会对学生的学习产生负面影响,成为学生地理学习的负担。因此,学情决定了古诗词融入地理教学是否能收获良好的教学效果[6],地理教师要做到“以学定教”。

三、古诗词与高中地理融合的教学启示

(一)教师应该加强古诗词的学习,提高自身水平

教师的知识包括本体性知识、条件性知识、实践性知识和文化科学知识。对于地理教师来说,古诗词属于文化科学类知识。教师如果想实现古诗词与地理教学的有效融合,仅靠来源于语文课本的知识是不够的。如今,与古诗词相关的教学资源有很多,比如诗词类综艺《中国诗词大会》《中华好诗词》,音频《古诗词遇见中国地理》,书籍《跟着古诗学地理》等。教师在课余时间可以对这些资源进行整合、学习,以提高自身的理论水平与信息加工的能力。只有丰富自身的知识储备,才能带给学生视野更宽广的课堂,更好地实现学科融合,教师才能成为学生地理学习路上合格的“引路人”。

(二)巧妙设置融合角度,古诗词与地理教学的融合要“因课制宜”

在进行教学设计时,为了避免形式上的学科融合,地理教师须摆脱以往将古诗词碎片化、机械化的融合方式。如在学习“常见的天气系统”时,教师可以让学生用地理语言描述从“清明时节雨纷纷”到“黄梅时节家家雨”,再到“梅子黄时日日晴,小溪泛尽却山行”的原因。与列举出古诗词让学生识别是哪种天气系统相比,这样的方式一方面能够巩固学生课上学习的地理知识,另一方面能使学生在“识别地理现象”的学习中达到“解释地理因果关系”的更高学习目标。同时,这在一定程度上可以避免“教师问一句,学生答一句”的“形式问答”,师生共同探讨古诗词中有价值的地理问题,这实际上也是一种对地理课程资源的深入开发与应用。

(三)在教学设计时,要充分考虑学生的学情

学情是设定教学目标、教学重难点的基础,也是决定教学效果的重要因素。教师应该时刻关注学情的变化,针对不同的学生选择难易程度不同的古诗词资源。了解学生学情的方式有很多种,比如谈话法、问卷调查法、观察法等。在开发课程资源时,地理教师可以与语文任课教师进行交流,了解本班同学的古诗词学习情况,这样选择古诗词资源时会更加具有针对性,在教学过程中也能够有的放矢,最大限度发挥古诗词对地理教学的正迁移作用。

(四)开发课程资源,丰富古诗词融入地理教学的形式

除了将古诗词与地理课堂的融合体现在新课讲授中,教师还可以根据学生的学情特点,设计开发与古诗词有关的专题课,比如对古诗词中的乡土地理教学资源进行开发。以安徽省为例,安徽省作为南北交融之地,其中的一些地理现象值得思考,并且古诗词中的安徽美景数不胜数,比如池州杏花村、滁州琅琊山、宣城敬亭山、芜湖天门山、宣城的桃花潭与谢朓楼……教师可以让学生搜集与安徽省有关的古诗词,开展与古诗词有关的地理专题课,师生共同探讨与地理知识相关的问题。一方面,这样可以培养学生的学习兴趣,提高学生对课堂的参与度,加深学生对所学知识的印象;另一方面,这样也可以使学生更好地落实区域认知与地理实践力,从古诗词与地理融合的角度掌握家乡的名片,在熟悉的乡土地理情境中加深对家乡的认知,培养学生热爱家乡、建设家乡的情感。此外,新课程理念强调学科渗透,蕴含科学现象的古诗词近年来也成为考试题中的一道独特风景。地理教师可以开发与当地有关的古诗词试题,巧妙变换出题角度,丰富古诗词融入地理教学的形式。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准:2022年版[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 袁孝亭.地理课程与教学论[M].长春:东北师范大学出版社,2020.

[3] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》的通知[EB/OL].(2014-03-28)[2023-01-16].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A13/s7061/201403/t20140328_166543.html.

[4] 中华人民共和国教育部.教育部考试中心修订2017年普通高考考试大纲[EB/OL].(2016-10-11)[2023-01-16].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/201610/t20161011_284284.html.

[5] 中華人民共和国教育部.普通高中地理课程标准:2017年版2020年修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

[6] 刘诗蕾.地理古诗词资源挖掘及其在中学地理教学中的应用[D].武汉:华中师范大学,2021.

(责任编辑 陈 明)