梯度嵌入与数字反哺:数字乡村建设中新农人的数字转化逻辑

马超峰 薛美琴

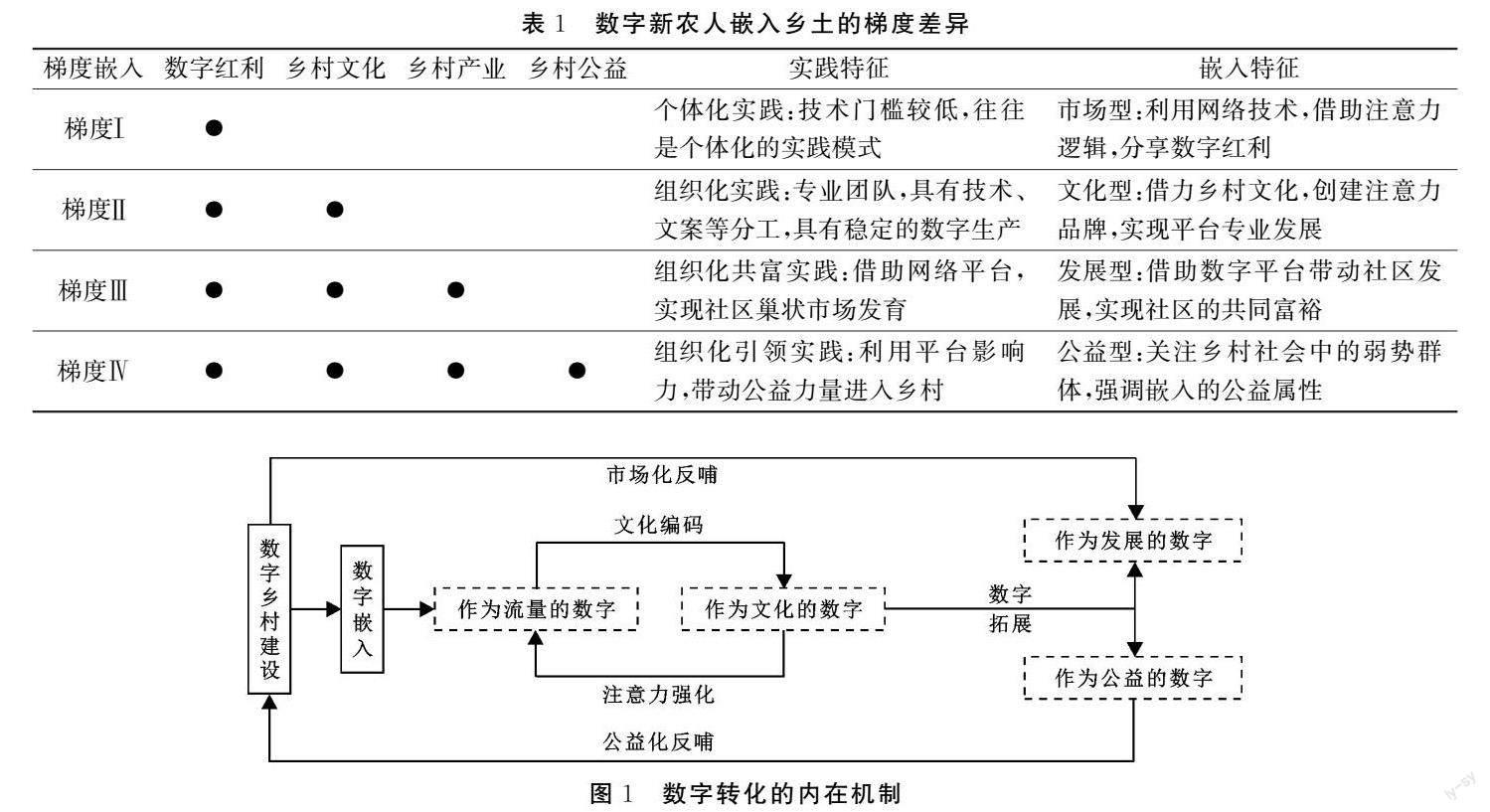

摘 要:作为乡村振兴的战略方向,数字乡村建设的讨论往往突出自上而下的数字构建,常常忽视自下而上的数字转化,因而也就难以解释“脱嵌与嵌入共存,赋能与祛能相生”的建设悖论。以数字新农人作为研究对象,探讨数字乡村建设的后半篇文章,理解数字转化的内在逻辑。研究发现:从流量竞争到公益反哺,数字嵌入乡村的程度不断加深并呈现梯度特征。数字在文化编码与行动反哺的推动下,逐步从“作为流量的数字”向“作为文化的数字”“作为发展的数字”“作为公益的数字”转化。数字的不断转化,使作为政策的数字乡村建设不断向下扎根,从而实现数字对乡村的反哺。

关键词:数字乡村;新农人;乡村振兴;梯度回嵌;数字反哺

中图分类号:F320.3 文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2023)03-0011-09

收稿日期:2022-08-19 DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2023.03.02

基金项目:国家社会科学基金一般项目(22BSH045)

作者简介:马超峰,男,南京林业大学人文社会科学学院讲师,博士,主要研究方向为基层治理。

一、问题提出

随着大数据、云计算、人工智能等技术在乡村建设中的应用,数字不仅有效激活了现有乡村资源,而且重塑了乡村社会的治理格局与普通人的生活秩序[1]。如何实现“大数据”对“小农户”的有效赋能,是乡村振兴战略实施中的关键议题。现有数字乡村建设的讨论主要集中于两个方面:一是“社会的数字化”,即强调数字向农村延伸,将乡村社会中的各项事务带入数字化轨道,并依托“乡村数字治理接点平台”[2],形成以数字为核心的上下联动体系;二是“人的数字化”,即强调农村居民的“数字素养”,通过对农民的数字赋能,提高农村居民对现代信息技术的使用素养,从而实现数字乡村的内生发展[3]。两个维度的数字化过程,带动了乡村社会的发展,也带来一些数字化的难题。“社会的数字化”虽然突出了数字在乡村治理中的位置,却容易出现“只见数字,不见人”的实践困境。“数字下乡”却“乡村不动”[4],数字仅仅是乡村建设中的传导器,难以实现数字与治理之间的有效融合。而“人的数字化”虽然突出数字赋能带来的个体素养提升,但也面临“数字鸿沟”带来的现实困境。数字素养不足的弱势群体,如何在“数字鸿沟”与“数字红利”之间实现跨越,避免“二级数字鸿沟”[5],成为数字赋能研究拓展的方向。

数字乡村建设是一个“双向运动”过程,它既“嵌入”又“脱嵌”,既“赋能”又“祛能”。如何弥合这一矛盾化的动态过程,关键在于理解数字乡村建设中的双重机制,“数字如何嵌入社会”与“行动者如何转化数字”。上述已有研究的讨论,集中于社会与人的数字化过程,但忽略了行动者如何转化数字,因而难以解释数字化建设中的脱嵌现象。数字的转化逻辑是理解数字乡村建设后半篇文章的关键,能够深化已有数字乡村建设研究的内涵与外延。新农人作为“数字转化”的典型案例,是近年来乡村建设中出现的新力量。本文试图描述新农人的数字转化过程,归纳数字转化特征,探讨数字转化的内在机理。这将有助于深化数字乡村建设后半篇文章的讨论,优化乡村振兴战略实施中数字建设的路径。

二、乡村建设研究中的嵌入议题

自卡尔·波兰尼在《大转型》中首次使用“嵌入”概念以来,“双向运动”中的社会与经济关系便成为市场力量崛起后的经典命题。随后,格兰诺维特在与新制度主义对话中,重新梳理了这一命题,并在调和“实质论”与“形式论”中强调:“行动者既不是像独立原子一样运行在社会脉络之外,也不会奴隶般地依附于他所属的社会类别赋予他的角色。他具有目的性的行动企图实际上是嵌在真实的、正在运作的社会关系系统之中”[6],“嵌入”遂成为新经济社会学展开的立论之鹄。改革以来的中国,市场在加速经济发展的同时,也无情地割断人们之间的伦理纽带[7],经济与社会之间的张力成为当代中国场景下嵌入讨论的核心议题。

(一)嵌入概念回顾及其拓展

尽管格兰诺维特提出“镶嵌”的“问题”,但镶嵌的“理论”却一直缺席[8]。为此,研究者一方面回溯嵌入的理论源头,关注卡尔·波兰尼的最初文本,在互惠、再分配与市场经济中探寻嵌入的元问题。另一方面则关注新场景、新视角之下的嵌入实践,对嵌入概念进行拓展。在横向维度,基于格兰诺维特结构嵌入与关系嵌入,朱金与迪马吉奥进一步细化嵌入类型,将其分为结构嵌入、认知嵌入、文化嵌入、政治嵌入[9];在纵向维度,探究嵌入的发生可能,其中最为典型的便是“嵌入式自主”概念的讨论[10]。在纵横维度的基础上,嵌入的场景分析不断深入。

正如吉登斯所言:脱嵌是将社会关系从彼此互动的地域性情境中“脱离出来”,并穿越不确定的时空范围而得到重构[11]。这种脱离与嵌入包含着“耦合”与“解耦”的双重过程,嵌入是作为系统耦合的一个环节,它具有系统性、情境性,而非单一性。因此,在场景中讨论嵌入,是分析嵌入过程的关键。当下,数字技術的介入,嵌入场景从“经济-社会”转变为“经济-社会-技术”的三维场景。借用拉图尔提出的行动者网络理论,将介入人的行为与互动的物质体视为“行动者”[12],技术也成为影响嵌入的重要因素。正是由于技术要素的融入,使嵌入讨论有了新的空间。

(二)已有乡村建设中的嵌入讨论

新世纪以来的乡村建设实践,多元力量开始重新进入乡村社会,成为弥合经济与社会断裂的重要依托。在此过程中,“资本下乡”与“治理下沉”是嵌入的两种典型路径,它们代表着重建乡村社会的两重力量。资本下乡,是借力市场来补齐乡村振兴中的短板;而治理下沉,则是借力科层来贯通乡村振兴中的梗阻。

首先,“资本下乡”作为嵌入乡土的重要形式,为乡村发展带来资源的同时,也引发了相应的发展难题。作为乡村社会的稀缺要素,资本能够促进资金、知识、技术和人才的回流,改善农村基础设施和公共服务水平,它是乡村建设中的重要因素。不过,这种经济学意义上的发展要素,在嵌入乡土时,需要契合乡村的社会学特征。在反思性批判基础上,研究者开始区分“自下而上”与“自上而下”两种资本累积的模式[13],思考“资本的外来性与小农经济的社会性之间的张力”[14]。那种“只关注经济,而忽视社会”的资本下乡过程,往往容易脱嵌于地方社会生态,资本不但没有实现下乡初衷,反而加速瓦解了作为共同体的村庄[15]。因此以“资本下乡”为议题的资本嵌入,日益成为外来资源进入乡村社会的反思之鉴。

其次,“治理下沉”是国家基础性权力建构的主要途径,也是现代国家成长的关键一步。面对“皇权止于县”的乡村社会,“下乡”是国家权力重塑基层社会的途径[16],也是嵌入乡土的另一种形式。从路径上来看,治理下沉大致包括两大类:资源性强化和功能性强化[17]。借助治理机制使国家资源嵌入乡村,引领社会资源进入基层,强化作为功能的现代国家治理职能,从而实现基层治理体系的重构。不过,这种自上而下的“国家视角”,在强调正式制度逻辑的同时,很快面临“可及性的拷问”。治理下沉同样面临资本下乡时存在的张力,由于在地性的转化不足[18],导致治理下沉中资源的悬浮困境。

(三)数字乡村建设中的嵌入可能

数字乡村建设的开展,从治理意义上而言,是借数字来贯通乡村治理体系;从资源意义上而言,是借数字来激活乡村资源体系。因此,数字乡村建设既是治理下沉的一种形式,也是资本下乡的另一种模式。但是,由于数字乡村建设的特殊性,作为数字嵌入的特征与路径也不尽相同。

首先,由于数字资本具有多边形式结构,因而数字乡村建设中的资本下乡能够缓和资本与社区之间的矛盾。有别于以往项目化的资本下乡,数字乡村建设主要依托数字基础设施和网络系统,形成平台化的资本结构。在平台之上,资本不再是简单的排他,而是在共享逻辑之下,提升资源配置效率,拓展社会劳动分工和组织形式,形成具有利他结构的资本嵌入模式。平台所具有三个层次(硬件、软件与用户)在交互中形成具有多边特色的资本流转模式。这种结构使数字资本下乡具有较强的“网络外部性”,“强资本-弱农户”能够得到一定的改善。资本无法像以往一样“为恶”,只能在“向善”的过程中,倒逼其由谋求支配地位向寻求依附转变。资本本身没有好坏,只有在恰当的市场结构和条件下才会“呈善”或“显恶”[19]。在资本下乡的“向善”过程中,资本不再是挤压社会空间的力量,而是为社会力量提供梦想机会的平台。

其次,由于数字的技术化特征,在治理呈现上具有去政治化的特点,因而能够缓解制度与生活之间的张力[20]。在治理意涵上的数字乡村建设,是以信息为载体的清晰度深化,体现着国家权力渗透的程度及其限度,影响着国家治理能力的高低[21]。借助这种清晰化的治理逻辑,数字开始下沉到基层社会中的诸领域。数字在描摹社会的同时,成为国家与社会之间的纽带。所不同的是,相比于权力的纽带,数字纽带更加强调可视、可及与可能。数字乡村建设并不是简单的分利秩序[22],而是数字与居民互动的交互秩序,体现在“大数据”与“小农户”之间对数字的二次开发。

最后,数字乡村建设中的嵌入路径,并不是单向的线性构建,而是一种交互叠加状态的梯度模式。而梯度的形成来源于资本下乡的多边结构与治理下沉的交互秩序。此处所谓的梯度,是经济地理学对空间资源差异的一种解释,其典型代表是德国经济地理学家屠能提出的“屠能圈”。地理空间的分析思路能够发现空间的内部结构差异,并在此基础上探讨差异的内在动力。梯度化的空间解释,意在突出空间内的层级差异。在梯度视角基础上,将经济社会学的核心概念“嵌入”进行动态化解读[23],不仅能够丰富嵌入的类别差异,而且能够拓展嵌入的深度差异。正是基于此,本文提出“梯度嵌入”这一特征概念,用以分析数字新农人嵌入乡土的类型与层级。

三、案例呈现:新农人数字嵌入的梯度分析

在数字乡村建设的驱动下,乡村正成为数字生产与消费的新兴地理空间。手机成为“新农具”,数字塑造出“新农人”。作为数字乡村建设链条上的重要参与者,新农人既是数字在乡村的转运人,也是乡村的数字创造者。他们是善于利用互联网服务于“三农”,具有新理念新思维新技术,从事农产品生产、加工、流通或为农业提供宣传、推广、指导、咨询等服务的人或群体[24]。作为近年来嵌入乡土的重要力量,新农人是数字乡村建设的重要参与者。

作为探索性单案例研究,目的是回答“是什么”和“怎么样”的问题。为此,本文选取陕北延安地区网络新农人作为观察对象。之所以选择延安地区,是因为陕北网红是近年来网络平台中崛起的典型案例,他们以“陕北三民”(陕北民歌、陕北民俗、陕北民食)为依托,将乡土与数字有效融合,是数字乡村建设中“新农人如何在地性转化数字红利”的微型缩影。具体案例选择有两个标准:一是收入的数字特征,即借助互联网实现“离土不离乡”的新就业,在数字红利分享中实现收入提升;二是身份的农人特征,即行动者作为乡村社会中的个体,通过挖掘乡土文化、乡土风俗与乡土风景等要素,形成具有影响力的新农人。结合上述条件,本研究案例选取了“陕北霞姐”,为了拓展研究链条,将网络新农人的階段性特征进一步凸显,又选取了“靖边虎哥”作为比较性补充案例。

(一)梯度Ⅰ:数字嵌入中的市场借力

作为链接社会的新媒介,数字激活了乡村社会日益冷漠的情感与疏远的关系,为乡村治理结构接续尾部断链、实现乡村治理相关主体“共同在场”创造了多重可行路径[25]。与此同时,数字进入普通人的生活,成为乡村社会的新要素。嵌入日常生活的数字不只是单纯意义上的消费物品,也可能是创造财富的生产资料。当人们发现数字与货币之间能够转换时,“数字生财”的新市场逻辑就催生了新的劳动模式。“靖边虎哥”便是这类新农人的典型代表,通过在数字平台创建账户,围绕“热点、焦点、议点”进行视频“剪切加工”,成为当地小有名气的UP主。数字平台则根据流量来转换财富,如某数字平台的兑换机制为“每1 000个播放等于1元”。新农人正是借助网络发现了“离土不离乡”的致富之道。

数字时代最宝贵的是注意力而非信息[26],作为新劳动模式中的关键要素,流量是完成数字与货币之间转化的桥梁,而生成流量的内在逻辑则是注意力。作为消费者,注意力分配是新农人个体偏好的选择函数;作为生产者,注意力强化则是新农人提高自身流量的关键。不过,这类新农人往往是“数字掮客”,通过关注新闻热点,将“腐败事件、名人生平、社会热点”转化为短视频,获取人们的注意力。这种注意力只能吸引流量,很难完成“吸粉”。如果能够抓住热点事件,一个视频收入可以达到700~900元,但很多时候都是“小打小闹、弄点零花钱”。

从嵌入视角而言,数字乡村建设不仅改善了乡村社会的公共产品,而且为乡村社会中资源开发提供了机遇。新农人借助数字平台,发现了数字生财的市场新法则,利用注意力的流量逻辑,实现“离土不离乡”的致富之道。在注意力的引导下,作为“数字掮客”的新农人生产热点,在流量之上获取财富,形成收入的另一种来源。但是由于视频剪切技术的专业门槛与文案编辑的知识储备,个体化的实践活动受到技术与知识的双重约束。本文将此类案例称之为数字嵌入的第一梯度。在这一梯度中,数字不只是一种消费,也可以是一种生产力。

(二)梯度Ⅱ:数字嵌入中的文化拓展

随着数字技术的进一步发展,特别是数字平台的日益多元,新农人有了更多的数字化参与途径。如何协调多元途径与注意力之间的矛盾是新农人深入发展的困境之所在。如果仅仅依靠热点来吸引流量,作为“数字掮客”的新农人,观众往往对其“只观看、不关注”,难以实现从“流量”到“粉丝”的转变。从单纯“数字剪切”向深度“数字加工”转变,就需要提高数字生产的质量。新农人开始融入新元素来拓展自身平台的影响力,组建专业团队成立工作室,从视频技术、主题议定、文案整理多个维度开展专业提升。

借助乡村文化,开发具有乡土元素的数字产品是新农人的一大特色。作为中国大众文化的底色,乡土文化在城乡关系的极速转型中被遮蔽。大量农民离土离乡奔赴城市,众多县域近郊的村庄融入城镇化规划和建设中,农民的文化生活方式、节庆安排与土地的互动业已断裂[27]。但是文化断裂并非使其消逝,而是蛰伏于其他形式。走入城市文化圈之后的现代人,乡村文化的真实性成为其怀旧的“精神故乡”。数字技术将怀旧与潮流相结合,活化了乡村被遮蔽的文化,并通过数字化的形式,呈现到市场化的平台之上。在窑洞前做饭的“陕北霞姐”便是借助乡村美食展现乡土本色文化的新农人,通过展示陕北农村美食,拍摄真实的陕北农村生活、乡风民俗以及黄土高原风景,从一位普通农家妇女成为拥有600万粉丝的美食网红。与“靖边虎哥”相比,“陕北霞姐”在拍摄剪辑、文案整理与展示表演等方面有着明确的分工,视频更新不再追逐社会热点,而是具有乡土元素、稳定议题、固定时间的栏目。作为UP主的“陕北霞姐”,不再简单追求点赞数量,更强调视频栏目的关注数量与视频制作质量。

与第一梯度的数字嵌入相比,第二梯度的嵌入开始具有自身特色,它不再是简单基于注意力的“引流”过程,而是借助乡土文化,开发具有自身特色的数字产品。他们也不再是单纯的“数字掮客”,而是通过具有一定地域代表、民俗特色的数字媒介,将自己从“能人”变为“红人”,这时新农人不再是简单的流量搬运工,而是流量的制造人。第二梯度的嵌入与第一梯度的嵌入相比,具有更深的在地性实践。

(三)梯度Ⅲ:数字嵌入中的社区联结

数字不仅畅通了乡村与外部世界之间的联系,也为乡村社会的社区联结提供了可能。新农人成为“乡土红人”之后,在经济利益与粉丝的文化利益[28]之间如何权衡,是新农人进一步发展的焦点。虽然乡村网红都共享着“内容创作-运营推广-流量获取-商业变现”的全链条运作流水线[29],但具体运行的模式却存在差异。从特征上来看,可以将其分为內生与外生两种类型。“直播带货”便是外生型的案例,用“夸张用力的表演、言说自我的记录、僵硬沉默的反表演”[30],来实现商业化的营销。这种做法虽然在一定程度上融入了乡土元素,但乡土社会只是数字时代商业营销场景,甚至有时候夸张的营销方式,对农人形象而言是一种丑化。

有别于外生型嵌入的商业化起点,内生型的数字嵌入强调在地性、社区性与自主性。此类新农人不是简单地将商业引入乡村社会,而是借用数字化平台对社区内的生产过程进行重构,实现小农与市场的联结,构建更多样化的、对小农户更具包容性的市场渠道,使农村社区与外部世界建立有一定认同和信任的“巢状市场”[31]。当人们在“陕北霞姐”平台了解到陕北美食时,一般都会产生购买陕北土特产品的需求。面对商业化机遇,“陕北霞姐”工作团队经过工作室的反复设计与咨询,最终确定了9种土特产品作为商业化内容。之所以选择9种产品,一是这些产品能够代表地方特色,品质稳定且容易长距离运输,二是产品与当地农业产业发展密切相关。为了满足粉丝需求,“陕北霞姐”整合附近9个村庄的农户开展“订单式生产”,平台在不同时段将产品生产的情况进行直播,实现“看得见的味道,记得住的乡愁”。团队以“陕北霞姐”平台为窗口,9种产品为支撑,商业内容与地方发展实现了深度嵌入。在此过程中,“陕北霞姐”不再是单纯公司意义上的组织模式,而是具有共富意义的社区纽带。

第三梯度的数字嵌入是新农人匹配商业与社区发展的一种探索。借助乡土文化活跃起来的新农人,商业化的冲动是其发展必然。外生型的商业模式选择,乡土元素仅是其营销工具,数字悬浮于乡土社会之上,难以实现数字的有效反哺。与外生型的“带货模式”不同,第三梯度嵌入的新农人,往往借助数字窗口,扎根乡村产业之中,为农民的生计拓展,为农民的诉求表达提供新路径。相比于第二梯度的文化开发,第三梯度的数字嵌入具有社区联结的特征。此时,新农人不再是单纯强调商业化的运作,而是突出商业化如何带动乡村社会发展。嵌入其中的新农人并非是公司化的企业组织,而是具有合作社特点的共富纽带。

(四)梯度Ⅳ:数字嵌入中的公益链接

数字平台的兴起,使乡村生活“被看见”“被关注”,媒介带来的扩散效应,让真实、生动的乡土日常生活在互联网世界得以呈现。数字平台不仅是当地人了解外部世界的窗口,也是外部世界了解乡村社会的通道。如果说新农人通过数字平台,借助商业化的运行机制,实现了乡村土特产品的“走出去”,那么第四梯度的数字嵌入,则是新农人通过数字平台,借助公益化的运行机制,实现了社会力量的“引进来”。

传统时代乡村社会中的救助,往往以“礼物”为纽带,突出伦常秩序中的互帮互助。现代意义上的社会救助往往是公益化逻辑,强调开放环境中的资源链接。但对于乡土社会中的个体而言,经济社会地位之间的明显差异[32]以及链接过程中的信任难题往往难以链接到社会资源。2022年1月“陕北霞姐”栏目拍摄了一条看望邻居家患病孩子的视频,3岁的白血病患者由于家里经济条件有限,无法得到及时有效的治疗,整个家庭陷入了困境。视频发布后,得到了20多万点赞和29万条留言,粉丝呼吁霞姐开通捐款渠道。在粉丝的努力之下,大家积极捐款,5天内筹齐了80多万手术费。作为一种新尝试,“陕北霞姐”将外部世界的公益力量与乡村社会的弱势群体相链接,形成数字化的“公益新通道”。相比于带货,“众筹更加考验人心,也对团队提出了更高要求”。可视化的展示、规范化的操作、新农人与粉丝之间的信任,使得网络新农人开拓的“公益新通道”能够形成全景敞视信任维持平台[33],从而进一步强化了新农人在乡村社会中的嵌入程度。

以公益为纽带的第四梯度数字嵌入,使新农人借助数字平台链接外部公益资源,实现了对弱势群体的精准扶助。相比于以商业为纽带的第三梯度嵌入,公益纽带的组织行动更加强调信任、情感与道德,嵌入乡土的程度也更深。此时,新农人不仅是村庄内的“红人”,更是受助者的“恩人”,他们在黏合社区内网络的同时,开始成为乡村公共生活中的典范。

作为数字乡村建设的后半篇文章,如何转化数字,将数字红利带入乡村日常,是数字乡村建设落地的核心议题。由于新农人对于数字的转化能力和方式不同,其展示出的嵌入具有梯度特征。本研究将其分为四个梯度:梯度Ⅰ(市场性嵌入)、梯度Ⅱ(文化性嵌入)、梯度Ⅲ(社区性嵌入)、梯度Ⅳ(公益性嵌入)。从数字搬运到数字创造,从个体行动到组织实践,从社区联结到精准扶助,从发展带动到价值引领,四个层次的嵌入呈现出不同的特征(见表1)。这种梯度化的嵌入,是如何实现从第一层级向第四层级不断深化,其内在的机制需要做进一步的讨论。

四、数字乡村建设中梯度嵌入的转化机制

数字乡村建设中新农人嵌入的梯度特征,其实现的机制在于嵌入过程中的数字转化。所谓数字转化机制,是数字乡村建设实施过程中新农人将具有信号功能的数字,逐步通过市场、文化、社区、公益等过程,转化为作为流量的数字、作为文化的数字、作为发展的数字与作为公益的数字,最终实现数字对乡村建设的反哺。作为技术意义上的数字,是嵌入治理的信号系统,因而“跟踪由算法所形成的应用场景,是理解数字时代行政管理规律与趋势做出判断的依据”[34]。从单纯的技术信号到社区内的道德典范,一定意义上完成了数字自身的“社会化”过程。从第一梯度嵌入到第四梯度嵌入,新农人完成了数字的不断向下扎根,并嵌入到乡村建设的实践之中,数字反哺乡村的力度也不断增大。可以说,从单纯作为流量的数字开始,数字便开始反哺。随着嵌入的不断加深,反哺范围逐步从个体走向群体,从家庭走向社会,从产业走向了公益。在不同梯度嵌入的过程中,数字转化机制推动着数字反哺力度的提升(见图1)。

(一)数字转化中的文化编码

数字乡村建设的实施把一切行动者都带入其中,不仅再造了基层社会的治理流程,而且重构了乡村社会中的日常生活。在数字化的世界中,个体可能是数字消费者,也可能是数字生产者。相比于数字消费,新农人更加突出对数字的加工。如何将作为技术意义的数字转化为具有注意力的流量数字是新农人分享数字红利的关键,文化编码则是这一过程的重要环节。新农人通过乡土文化要素,将“作为流量的数字”转变为“作为文化的数字”,将数字进行二次加工,从而形成具有地方意义的数字。

编码是“作为技术的数字”与“作为文化的数字”之间的桥梁。信息的符号形式在传播交流中占有一个特殊的地位,编码和解码的环节尽管在整个传播过程中只是相对独立的,但却是决定性的环节[35]。正如“陕北霞姐”团队成员所言,“议题选择往往比平台选择更难,好的议题比在哪个平台播放更重要”。在比较已有同类栏目的基础上,团队最终选择以陕北日常美食作为主题,并反复在栏目中加入陕北的地方文化,如秧歌、庙会、婚庆、节日等元素。正是这些元素的加入,使一般意义上的数字转换为具有地方意义的文化数字。相比于“靖边虎哥”的熱点跟踪,文化编码后的“陕北霞姐”将流量锁定在固定人群之上,虽然损失了数字平台的广度,但却增强了数字平台的厚度。数字从具有一般意义的“作为技术的数字”,开始转变为具有地方意义的“作为文化的数字”。文化编码是对自上而下的数字进行自下而上的回应,借助文化元素增加数字的意涵与厚度。

(二)数字转化中的行动反哺

数字转化中的文化编码是对数字进行的意义赋值,它使得技术意义上的数字具有了地域意义上的文化意涵。而数字转化中的行动反哺是数字在行动维度的拓展。已有研究者对反哺的讨论,在对象上强调农村家庭代际之间[36],在方向上强调代际之间的反向特征,在内容上延续米德对人类文化的三分类讨论,突出文化乃至背后的情感结构。本研究将反哺进一步拓展,强调数字乡村建设中数字对乡土社会的反馈。这种反哺机制主要包括两种类型,一是通过数字网络的交易功能将乡村社会的产品与外部市场相连接,形成产品销售的新渠道,实现数字对乡村社会的市场化反哺;二是通过数字网络的社会功能将乡村社会弱势群体的公益诉求与外部公益力量相连接,形成乡村公益的新通道,实现数字对乡村社会的公益化反哺。

1.行动反哺中的市场联结机制。城乡之间与工农之间的反哺一直是乡村建设中的难题,或是因为“大资本”与“小农户”之间的难以衔接,或是因为“集约型”与“离散型”之间的难以平衡。因此,实践中的反哺机制,既需要有效的反哺途径,也需要良善的反哺秩序。数字在文化编码后,新农人成为展示地方日常的重要窗口,深度参与到互联网的世界之中。人们在新农人的数字平台推送中“看见”了乡土社会,也在转发与点赞中建构了信任关系。正是由于这种看见与信任,人们通过新农人这一窗口与乡村社会产生交易行为。不过这种交易并非纯粹意义上的市场交易,而是基于数字文化编码后对乡愁与记忆的怀旧。

在“陕北霞姐”的视频栏目中,通过记录农产品生产的全过程,使农业生产有了数字图景,“看得见的田野、看得见的生产、看得见的记忆”。与此同时,“陕北霞姐”通过“邻居家的农产品”来满足市场需求。这种发展模式是内嵌于“可视化的巢状市场”中的合作共富机制。团结性的关系网络,在链接产品的同时,也实现了区域内的共同富裕。此时,“作为文化的数字”已经成为“作为发展的数字”,数字新农人借助网络平台,使乡村社会中碎片化的内部力量进行整合,并将其链接到外部消费需求之网。外部世界的“数字之网”反向整合了乡村的“社会之网”,这种在地性的团结机制是数字反哺乡村的关键。

2.行动反哺中的公益联结机制。作为乡村建设中的薄弱环节,弱势群体扶助一直是乡村发展的难题。一方面国家通过各项制度建设实现制度性托底;另一方面则是动员社会力量进行精准介入,以实现社会性补充。与制度托底的普适性原则不同,社会力量的精准补充需要有效的介入途径与方式。对乡村社会而言,由于关系网络、信任、社会阶层等因素,“大公益”与“小农户”之间的衔接往往存在困难。作为乡村社会的新窗口,数字新农人借助网络平台将乡村社会中的救助信息进行发布,通过有效的募集将公益力量与扶助对象精准衔接,从而实现公益力量对弱势群体的帮扶。正是由于数字新农人的公益联结机制,使外部公益力量反哺到乡村社会之中,新农人成为联结公益力量的新通道。

数字新农人之所以能够成为乡村社会的公益通道。一是由于数字作为媒介而形成的双重信任,即“粉丝与新农人”“受助者与新农人”之间的信任;二是公益行动能够为新农人增加“人气”。以“陕北霞姐”为例,该平台开展的公益行动更多关注该成员熟悉的人与事,在地域上则强调本村与本社。而公益性活动的开展也使“陕北霞姐”的粉丝量得到增长。此时,数字是“作为公益的数字”,整合乡村社会之外的公益力量,并将外部公益力量精准输入到乡村社会中的薄弱环节,从而实现数字对乡村的公益反哺。如果说,作为文化的数字是文化编码后新农人对自身产品的定位;那么,作为公益的数字则是新农人对自身价值的定位。公益联结机制推动着“作为文化的数字”向“作为公益的数字”的转化,数字新农人成为乡村治理中的引领性力量。

五、结论与讨论

当下数字乡村建设的讨论,往往强调数字下沉中的治理重构,鲜有从社会学视角理解数字的在地转化逻辑。如果数字失去了社会土壤,数字乡村建设就会悬浮于乡村社会之上。因而单向度的数字乡村讨论也就难以解释实践中的悖论,既嵌入又脱嵌,既赋能又祛能。数字乡村建设是一个双向运动的过程,既包括自上而下的“数字下乡”,也包括自下而上的“数字转化”。作为数字乡村建设的后半篇文章,如何实现数字转化,是检验数字鄉村建设向下扎根的重要依据。而作为问题交汇处的数字新农人,则是展示这一问题的典型案例。从“数字掮客”到“公益纽带”,数字新农人不断嵌入到乡土社会之中。这种有梯度的嵌入,既体现了新农人身份的不断转变,也展示了数字不断转化的递进过程。从单纯流量意义上的数字开始,新农人在注意力竞争中掌握了数字市场中的致富之道。在此基础上,新农人对数字进行文化编码,使数字有了地方意涵,将注意力聚焦于特色,而非热点。数字的二次加工,使新农人嵌入程度进一步加深。与此同时,数字开始向两个维度转化,一是助力社区发展的数字转化,二是联结公益的数字转化。四个梯度的嵌入使数字完成了自身社会化的过程,也形成了不断递进的数字反哺。显然,对数字新农人的案例观察,展示了自下而上数字不断转化的过程与内在机理,也丰富了数字乡村建设研究的内容。

那么,未来数字乡村建设中值得关注的议题是什么,这是一个有着重要现实意义和丰富理论内涵的研究方向,有待进一步发掘和深化。从本研究中能够得到的启示有以下两点:一是自上而下的数字乡村建设需要与自下而上的数字转化相协调,在数字嵌入的同时,还需关注数字的在地性转化,避免“在嵌入中脱嵌”,防范“在赋能中祛能”;二是数字乡村建设中的嵌入自主性是建构乡村数字体系的关键,但数字的转化自主性也同样值得关注,缺少数字转化的嵌入,数字便难以向下扎根,也难以实现建设中的数字反哺。数字乡村建设的根本,在于乡村,而非数字本身。乡村数字化,只是建设之形,而数字乡村化,则是建设之神。只有形神兼备,才能实现数字乡村建设的初心。

参考文献:

[1] 邱泽奇.三秩归一:电商发展形塑的乡村秩序——菏泽市农村电商的案例分析[J].国家行政学院学报,2018(01):47-54.

[2] 李全利,朱仁森.打造乡村数字治理接点平台:逻辑框架、案例审视与联动策略[J].学习与实践,2022(03):82-92.

[3] 沈费伟.数字乡村的内生发展模式:实践逻辑、运作机理与优化策略[J].电子政务,2021(10):57-67.

[4] 刘少杰,周骥腾.数字乡村建设中“乡村不动”问题的成因与化解[J].学习与探索,2022(01):35-45.

[5] 许竹青,郑风田,陈洁.“数字鸿沟”还是“信息红利”?信息的有效供给与农民的销售价格:一个微观角度的实证研究[J].经济学(季刊),2013,12(04):1513-1536.

[6] GRANOVETTER M.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,91(03):481-510.

[7] 王绍光.大转型:1980年代以来中国的双向运动[J].中国社会科学,2008(01):129-148.

[8] 汤志杰.新经济社会学的历史考察: 以镶嵌的问题史为主轴(上) [J].政治与社会哲学评论,2009(06):135-193.

[9] DIMAGGIO P,ZUKIN S.Structures of Capital:The Social Organization of the Economy[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990:13.

[10] EVANS P B.Embedded Autonomy:State and Industrial Transformation[M].Princeton: Princeton University Press,1995:25.

[11] 安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.黄平,校.南京:译林出版社,2022:23.

[12] LATOUR B.Reassembling the Social:An Introduction to Actor-Network-Theory[M].Oxford:Oxford University Press,2007:71.

[13] 严海蓉,陈义媛.中国农业资本化的特征和方向:自下而上和自上而下的资本化动力[J].开放时代,2015(05):49-69.

[14] 陈航英.土客结合:资本下乡的用工机制研究[J].社会,2021,41(04):69-95.

[15] 焦长权,周飞舟.“资本下乡”与村庄的再造[J].中国社会科学,2016(01):100-116.

[16] 徐勇.国家化、农民性与乡村整合[M].南京:江苏人民出版社,2019:86.

[17] 李忠汉.治理重心下移的“关系梗阻”及“疏通路径”[J].政治学研究,2021(06):75-84.

[18] 周立.在地化和回嵌乡土:村史馆助力乡村文化振兴[J].人民论坛,2022(01):30-33.

[19] 周浪.另一种“资本下乡”:电商资本嵌入乡村社会的过程与机制[J].中国农村经济,2020(12):35-55.

[20] 肖瑛.从“国家与社会”到“制度与生活”:中国社会变迁研究的视角转换[J].中国社会科学,2014(09):88-104.

[21] 韩志明.国家治理的信息叙事:清晰性、清晰化与清晰度[J].学术月刊,2019,51(09):82-94.

[22] 谭诗赞.“项目下乡”中的共谋行为与分利秩序[J].探索,2017(03):157-163.

[23] 刘向东.梯度养老:渐进城市化中的农民养老模式及农地角色分析——一项基于嵌入理论视角的田野研究[J].农业经济问题,2021(01):82-94.

[24] 阿里研究院.2014年中国新农人研究报告[R].北京:阿里研究院,2015.

[25] 邱泽奇,李由君,徐婉婷.数字化与乡村治理结构变迁[J].西安交通大学学报(社会科学版),2022,42(02):74-84.

[26] 练宏.注意力分配:基于跨学科视角的理论述评[J].社会学研究,2015,30(04):215-241.

[27] 赵旭东,孙笑非.中国乡村文化的再生产:基于一种文化转型观念的再思考[J].南京农业大学学报(社会科学版),2017,17(01):119-127.

[28] 陶东风.粉丝文化读本[M].北京:北京大学出版社,2009:17.

[29] 李安,余俊雯.从生活展示到产业的转型:短视频在乡村振兴中的产业价值[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(04):134-139.

[30] 马梅,姜淼.乡村振兴视域下新农人短视频带货的身体叙事:以快手五位短视频带货新农人为例[J].传媒观察,2021(07):64-71.

[31] 贺聪志,叶敬忠.小农户生产的现代性消费遭遇:基于“巢状市场小农扶贫试验”的观察与思考[J].开放时代, 2020(06):45-60.

[32] 程诚,任奕飞.求助悖论:疾病众筹的社会经济地位差异[J].社会,2022,42(01):124-156.

[33] 赵文聘,徐家良.制度性组织、新纽带与再嵌入:网络公益慈善信任形成机制创新[J].社会科学,2019(06):87-97.

[34] 吴新叶.算法赋能的场景议题与应用框架:以数字政府建设为对象[J].人文杂志,2022(06):40-49.

[35] 斯图亚特·霍尔,肖爽.电视话语中的编码与解码[J].上海文化,2018(02):33-45.

[36] 伍麟,朱搏雨.乡村数字反哺的代际合作与行为选择[J].中州学刊,2022(05):57-65.

Abstract:As the strategic direction of rural revitalization,the discussion of digital rural construction often highlights the top down digital construction,but ignores the bottom up digital transformation.Therefore,it is difficult to explain the construction paradox of “the coexistence of disembedding and embedding,and the coexistence of enabling and disenfranchising”.Taking digital new farmers as the research object,this paper discusses the second half of the construction of digital countryside,and understands the internal logic of digital transformation.The findings are as follows:from traffic competition to public benefit feedback,the degree of digital embedding in rural areas is deepening and showing gradient characteristics.Driven by cultural coding and action feedback,digital has gradually transformed from “digital as flow” to “digital as culture”, “digital as development” and “digital as public welfare” empowerment.The constant transformation of numbers makes the construction of digital countryside as a policy which takes root continuously,so as to realize the feedback of numbers to the countryside.

Key words:digital countryside;new farmers;rural revitalization;gradient back embedding;digital feedback

(責任编辑:张洁)