谷子两系杂交种制种技术研究

王娟菲, 麻慧芳, 赵雄伟, 史关燕

(1.山西农业大学经济作物研究所, 太原 030000; 2.山西农业大学生命科学学院, 山西 太谷 030801)

谷子(Setariaitalica)是我国北方地区传统的粮食作物,在干旱半干旱地区的农业生产中发挥重要作用[1-2],同时,谷子脱壳后的小米营养均衡,对糖尿病、心脑血管疾病、皮肤病等很多慢性疾病都有治疗作用[3]。但是,作为悠久的栽培作物,其栽培面积逐年下降。新中国成立初期,全国谷子种植面积为 920.7万hm2,单产为847 kg/hm2,20 世纪 60 年代,我国谷子的播种面积下降到600万hm2。20 世纪70年代,由于栽培技术的改进,小麦、玉米的单产有了较大的提高,而同时,小米由主食变成了辅食,谷子的市场需求减少,种植面积迅速下降,玉米和小麦逐渐取代了谷子。2016 年,全国谷子种植面积仅为 85.7 hm2,单产为2 669 kg/hm2。近年来,随着人们的消费水平的提高和对食品营养、健康安全的关注,小米的消费需求逐年增加[4]。目前生产上以常规种种植为主,杂交种种植面积比较小,主要是因为杂交种制种产量偏低、成本高,制种技术不成熟是制约杂交种推广的主要原因[5]。为解决谷子杂交种的制种问题,谷子育种家在父母本的生育期、柱头外露率、改善谷子农艺性状等方面做了大量研究[6-7]。崔贵梅等[8]对高度雄性不育系柱头性状研究证明,柱头外露程度与异交结实率呈显著正相关,指出育种时应该关注长、强柱头的母本材料。史关燕等[9]对谷子杂交种选育的研究表明,根据父母本开花时间,应该错期播种,才能使父、母本花期相遇,花期相遇时间越长,授粉越充分,制种产量也越高。李素英[10]对杂交种产量及杂种优势的研究表明,杂交种的产量优势是建立在高结实性基础之上。夏雪岩等[11]报道,外源喷施矮壮素可降低谷子杂交种株高,提高鞘茎粗、生物产量、增加谷子灌浆期叶片净光合速率,增产效果显著。李会霞等[12]研究表明,父母本与杂交种在分蘖数、株高、穗茎长、穗粗、千粒重等性状上均存在一定的正相关关系,在选杂交组合时可以关注这些农艺性状。

杂种优势是大幅提高产量的重要手段之一,已经在水稻、小麦、玉米上取得了重要的进展[13-15]。谷子作为抗旱耐瘠、营养均衡的作物,其杂种优势利用拥有更广阔的前景[16-17]。关于谷子杂种优势利用一直是以细胞质雄性不育系统开展育种研究[18]。谷子是自花授粉,由于颖花很小,人工去雄费时费力,因此不育系的选育和应用成为杂种优势利用的有效方法。我国对谷子不育系的研究较早,培育出了一系列在生产上应用的不育系材料,为谷子杂交种制种和杂种优势利用奠定了基础。1991年河北省农林科学院王天宇通过种内远缘杂交、辐射、转育等途径获得了3个核型高度雄性不育系350 A、1066 A和桂741 A,并利用这3个不育系测交选出了两系杂交谷。该杂交谷比常规谷子增产20%以上,杂种优势明显[19]。随后王玉文等[20-21]选育出不育度95%以上的高度雄性不育系长10 A,为我国西北春谷中晚熟区杂种优势的利用提供了基础材料;并进而育成中国首个中晚熟种植的抗除草剂谷子杂交种长杂谷2号。2000年赵治海等[22]成功研发“谷子光温敏不育两系法”,首次以谷子光温敏不育两系杂交,简化了传统杂交育种的流程,大幅提高了谷子产量。目前的研究主要关注于杂交种产量及相关性状方面,而对谷子杂交种制种技术方面的研究报道很少。本试验以山西农业大学经济作物研究所选育的6个谷子杂交种为材料,分析杂交种不育系母本和恢复系父本在制种技术、产量相关性状方面对制种的影响,从而筛选适宜的制种方法,提高制种产量,为杂交种的选育和推广应用提供技术指导。

1 材料与方法

1.1 试验材料

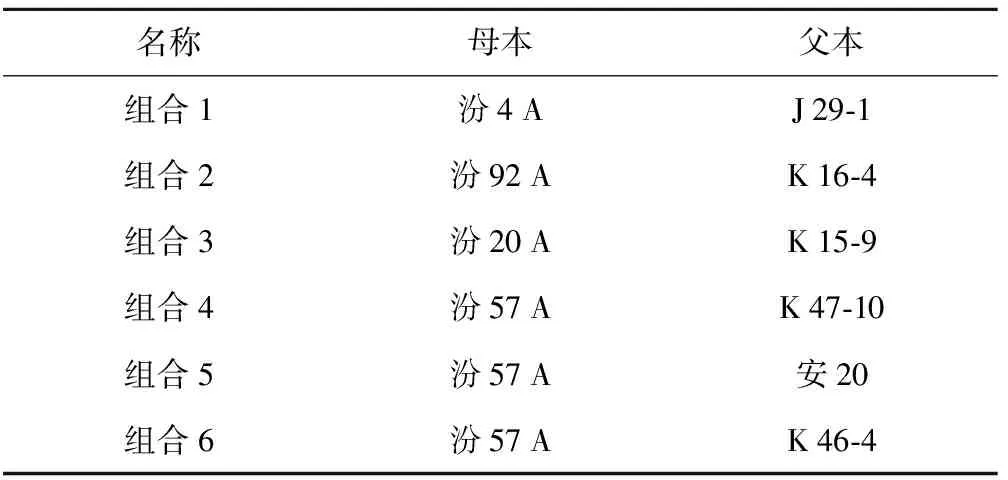

6个杂交种谷子均由山西农业大学经济作物研究所选育的优势杂交组合。组合涉及4个不育系母本汾4 A、汾92 A、汾20 A和汾57 A,6个恢复系父本J 29-1、K 16-4、K 15-9、K 47-10、安20和K 46-4。不育系和恢复系测配杂交组合见表1。

表1 6个杂交组合名称Table 1 Names of 6 hybrid combinations

1.2 试验设计

试验于2021年进行,制种田设置在山西农业大学经济作物研究所汾阳试验地,采用随机区组排列,每个组合3次重复,行长6.67 m,行距0.33 m,小区面积27.6 m2。设置4种种植方式,父母本行比为2∶6、2∶5、2∶4、2∶3种植。父、母本错期播种,保障父母本花期相遇;在盛花期每天07:00—09:00时人工辅助授粉2~3次,同一小区制种持续进行7~10 d,田间管理同生产田。成熟后各小区在母本行间随机取20穗,晾干后考种,3次重复,考种项目包括:父、母本株高、穗长、穗重、粒重、出谷率、真杂种率、小区产量。各个性状值为3个重复的平均值。

1.3 数据分析

采用 Microsoft Excel 软件进行数据统计,SPSS 软件分析不同制种组合的产量构成因素和行比的相关性。

2 结果与分析

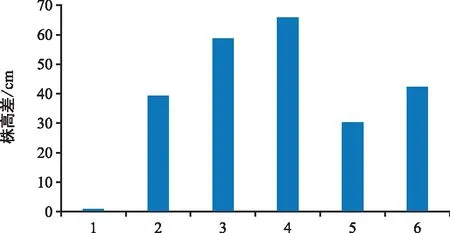

2.1 父母本株高性状差异

为了分析不同组合中真杂种率的影响因素,对每个组合的父、母本株高进行测量,计算父、母本株高差。

由图1可见,组合1父、母本高度差异小,存在授粉不充分的现象。组合3和组合4的父、母本高度相差大,为58~65 cm,组合2、组合5、组合6父、母本高度相差较小,在30~40 cm之间。父、母本株高差异直接影响花期授粉,适宜的高度差可以有效促进授粉。

图1 各个杂交组合父、母本株高差异Fig.1 Height diffidence between parents of each hybrid combinations

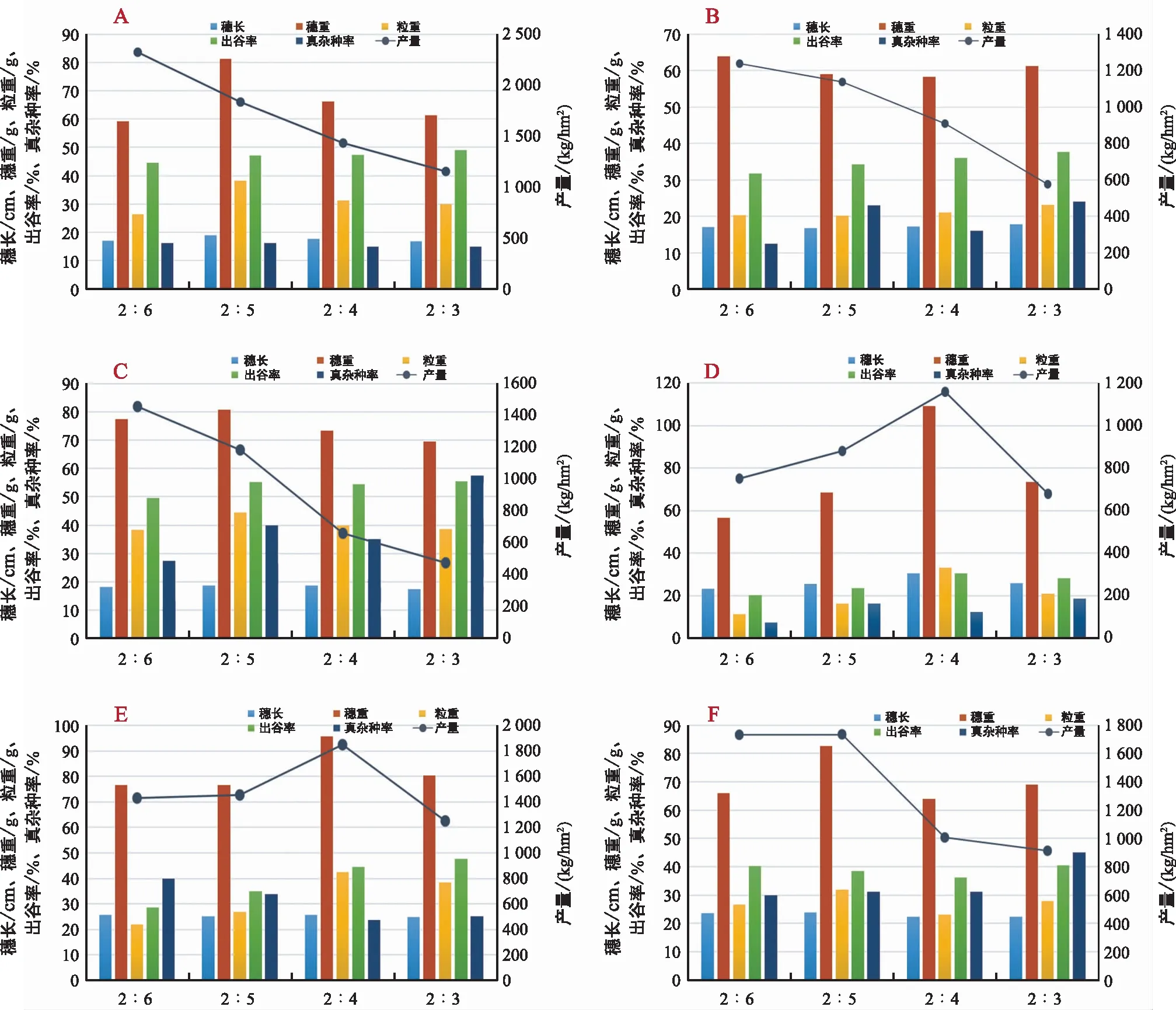

2.2 制种田父母本行比与产量的比较

6个杂交组合父、母本分别设置不同行比,分析不同行比下母本的穗长、穗重、粒重、出谷率、真杂种率及产量的差异,结果见图2。图2 A 表明,组合1产量最高的父母本行比为2∶6,折合产量达2 322.9 kg/hm2,父母本行比为2∶5的产量为1 834.0 kg/hm2,最低的为2∶3的行比,产量为1 152.4 kg/hm2。同时,不同行比下组合1真杂种率为15%,真杂种率较低。如图2 B,2∶6行比组合2产量最高,折合产量为1 238.9 kg/hm2。不同行比下出谷率也趋于一致(31%~37%),因此行比对出谷率影响不大。行比2∶3的制种产量最低,为575.8 kg/hm2。不同行比下真杂种率为18%~23%。图2 C显示,组合3行比2∶6制种产量最高,为1 454.9 kg/hm2,但真杂种率高,在35%~50%之间。图2 D结果表明,组合4在行比2∶4产量最高,为1 158.8 kg/hm2。但是该行比下的真杂种率只有12.5%,并且该杂交种在不同行比内真杂种率普遍比较低,因此不作为候选杂交种。如图2 E所示,组合5在行比2∶4时产量最高,达1 848.8 kg/hm2,而且制种的出谷率、真杂种率都表现良好,4种不同行比出谷率28%~44%,真杂种率在23%~40%之间。不同行比之间,杂交种产量差异不大。因此该组合在任意行比下都是稳产的。由图2 F可知,组合6在父母本行比为2∶5和2∶6制种产量均达1 730 kg/hm2,真杂种率达30%以上,是比较理想的组合。

2.3 制种产量与产量性状的相关性

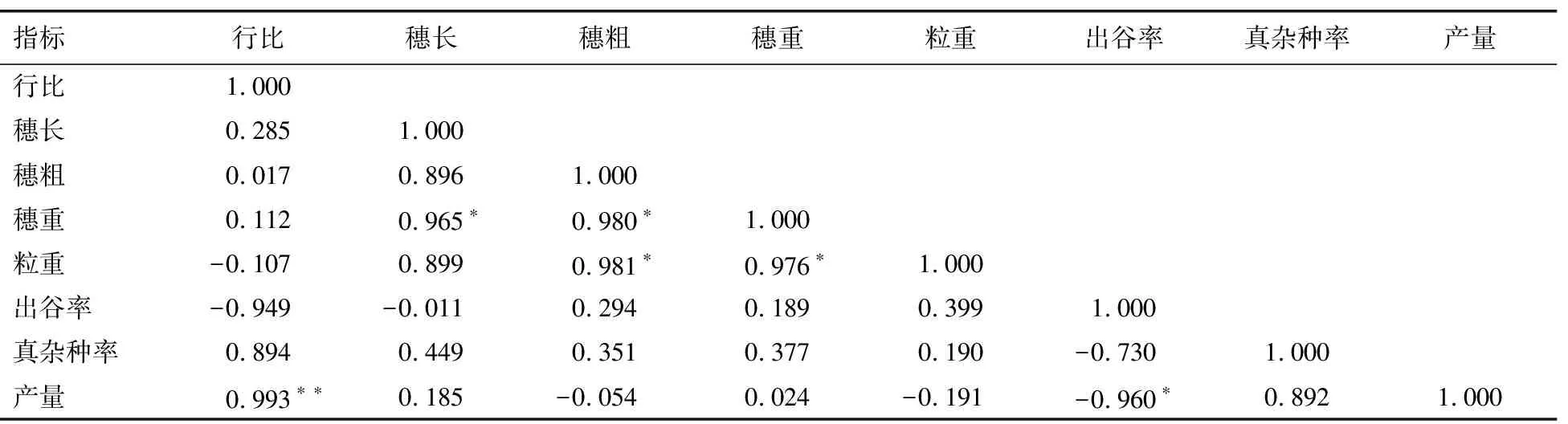

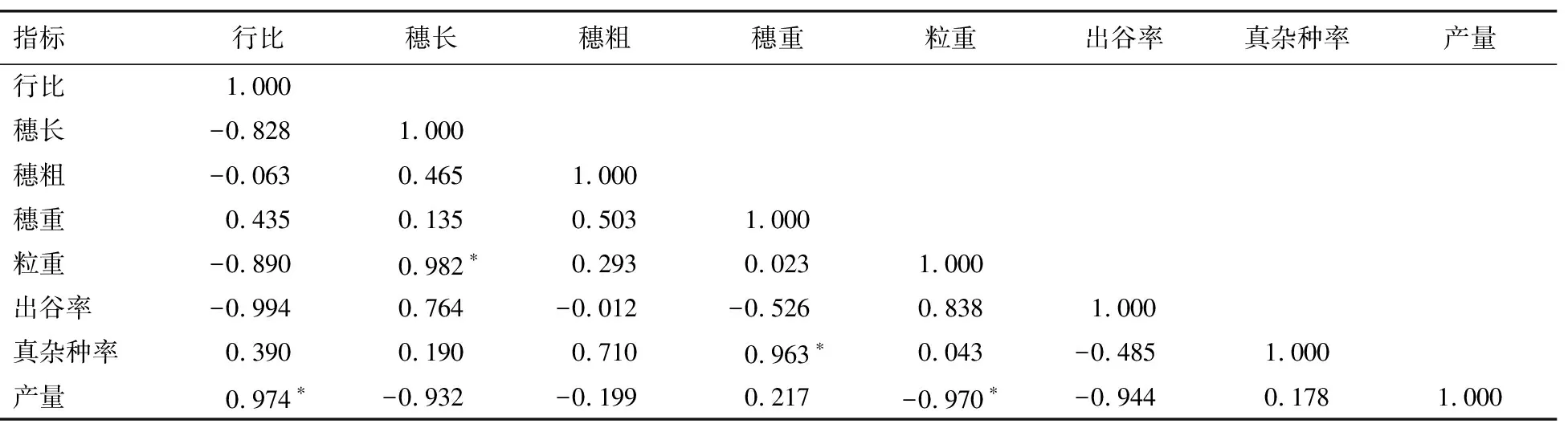

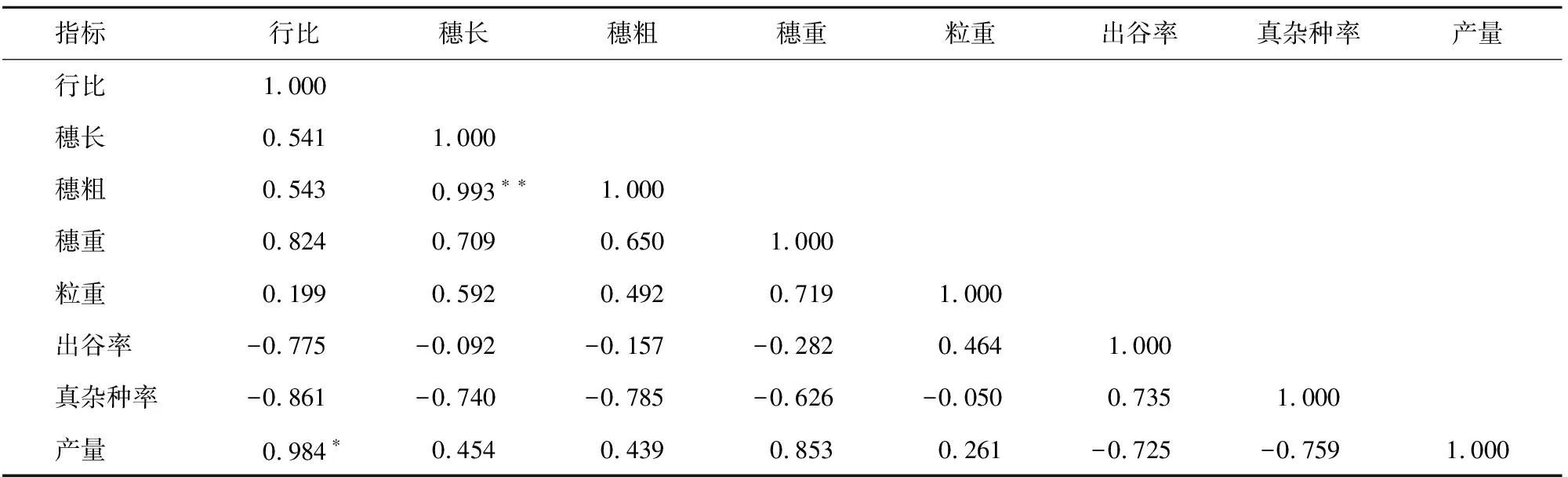

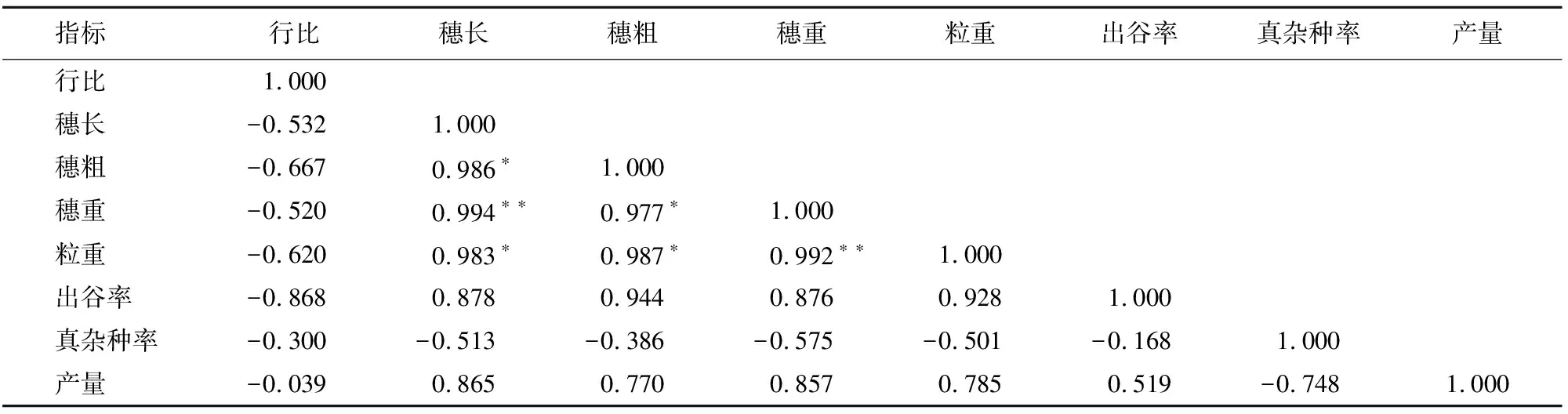

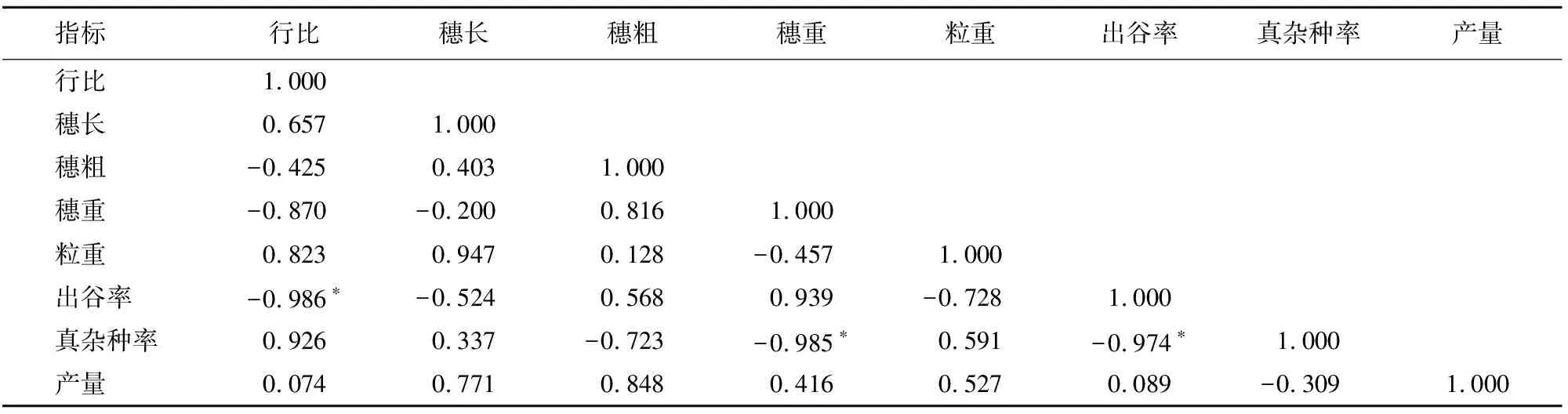

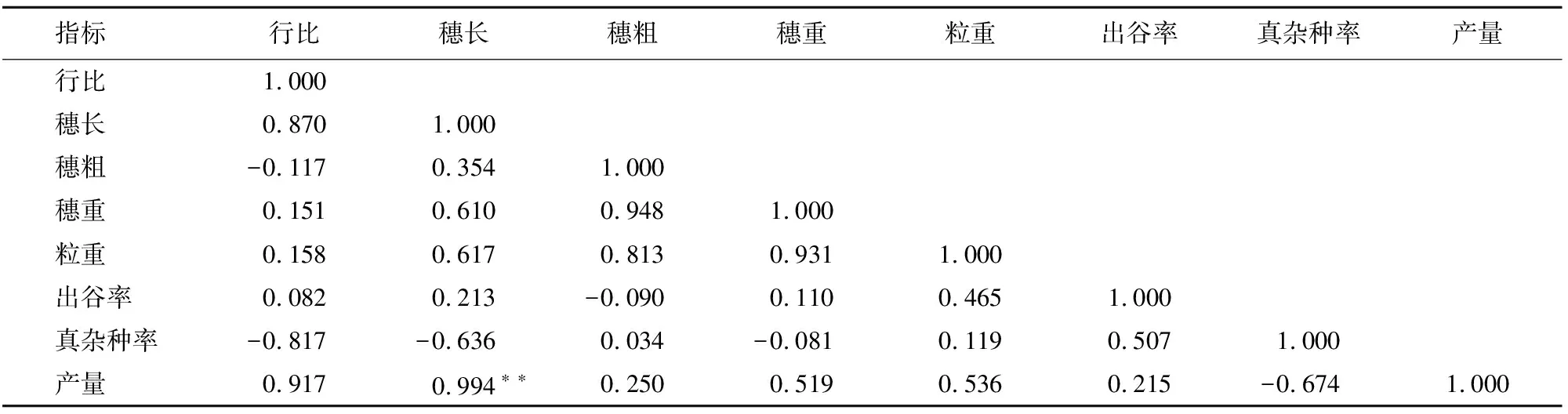

相关性分析结果(表2~表7)表明,组合1、组合2、组合3产量与行比呈显著正相关,即父、母本行比越大,产量越高,这也与图2的结果一致,行比2∶6的制种产量最高。组合1产量与出谷率呈显著负相关,粒重与穗粗、穗重呈显著正相关。组合2产量与粒重呈显著负相关。组合3行比与产量呈正相关,其他因素与产量的相关性不大。组合4产量与所有因素都无相关性,并且该组合真杂种率低,不作为候选杂交组合,故不作分析。组合5产量与行比无显著相关性,但是该组合真杂种率与穗重、出谷率均呈显著负相关。组合6产量与穗长有显著正相关关系。

注:A为组合1产量相关性状结果;B为组合2产量相关性状结果;C为组合3产量相关性状结果;D为组合4产量相关性状结果;E为组合5产量相关性状结果;F为组合6产量相关性状结果。图2 6个杂交组合制种产量相关性状结果Fig.2 The results of yield and characters in six hybrid combinations

表2 组合1产量与不同性状的相关系数Table 2 The correlation coefficients between yield and characters in combination 1

表3 组合2产量与不同性状的相关系数Table 3 The correlation coefficients between yield and characters in combination 2

表4 组合3产量与不同性状的相关系数Table 4 The correlation coefficients between yield and characters in combination 3

表5 组合4产量与不同性状的相关系数Table 5 The correlation coefficients between yield and characters in combination 4

表6 组合5产量与不同性状的相关系数Table 6 The correlation coefficients between yield and characters in combination 5

表7 组合6产量与不同性状的相关系数Table 7 The correlation coefficients between yield and characters in combination 6

3 讨 论

杂种优势的利用是提高作物产量的有效方法[23],而谷子杂交种制种环节是谷子杂种优势利用的重要组成部分,制种产量的高低与稳定是决定杂交种能否推广的关键因素[24-25]。本研究对父、母本不同行比的6个杂交种制种产量进行分析,结果表明,组合1,组合2,组合3,组合6在父、母本行比2∶6下,制种产量最高。组合5在行比2∶4时制种产量最高,这与李会霞等[26]的研究结果一致。对产量构成因素的相关性分析得出,杂交种产量与行比呈显著正相关。聂迎彬等[27]研究了AL型冬小麦不育系繁殖技术,结果表明,在多个栽培措施中,行比对不育系繁殖产量的影响最大,其次为密度和赤霉素处理。在父母本行比为2∶2~2∶6时,行比越大,产量越高。且在一定的行比范围内,单位面积上不育系株数多,繁殖产量高,但是随着行比的增大,异交结实率呈下降趋势。本研究组合2,组合3在父母本行比2∶6时产量最高,2∶3行比产量普遍最低。所以,杂交种制种时父、母本遵循2∶6的行比最好,制种也高产。

杂交种在推广应用时不仅要考量制种产量,还要参考真杂种率,以便计算用种量。研究表明,父本的花粉量与真杂种率呈显著性正相关[26]。本研究中,组合1父母本株高差异小,不同行比的制种产量从高到低依次为154、122、95、76 kg/667 m2,产量高于其他制种组合,但是真杂种率较低,这应该是授粉不均匀导致的,与母本自交结实率以及柱头异交结实率有关。本研究组合2,组合3的父、母本株高差在30~58 cm之间,真杂种率比较高,为20%~35%。因此在选育恢复系和不育系时,一定的株高差,有助于父本花粉传播授粉[28]。在选育母本时,注重柱头外露明显,利于异交结实。陈世雷[29]对小麦杂交种制种的研究得出,父母本株高差异对异交结实率和制种产量有显著的影响,回归分析达到极显著相关性。亲本株高差5~45 cm范围内,随着株高差的逐渐增大,异交结实率和制种产量也同时增加,呈正相关性。因此,在以后的组合选育中,关注父、母本株高差是提高制种产量的措施之一。

4 结 论

不同的杂交种,父母本行比对产量的影响较大。本研究表明,父母本行比2∶6时,杂交种制种产量最高。进一步对杂交种父母本株高差异的比对发现,父、母本株高相差大的组合,便于异交结实,制种产量会明显高于株高差异小的组合。总之,产量是一个数量性状,影响产量的因素也比较复杂,今后将更深入研究产量相关性状,在杂交种制种技术上还需要创新。