传记的制度化实践与传记学学科建设

刘佳林

制度化是学科获得合法身份的途径和表现,它涉及理论建设,也包含许多实践性活动。尽管跨学科、后学科、淡化学科观念的主张乃当下学术界的主流声音,众多学术生产活动也彰显跨越、交叉的特色,但这种潮流是对过去固化的单一学科观念的反动,却并非反对新兴学科建立的理由。在制度层面确立一些学科的地位,恰恰是现代学科观念成熟的标志,也是学术繁荣与发展的必然要求。

从四部之学到七科之学,中国的学科建设经历了分化、输入、增设与调整的转型发展过程,而原属于史部传记类的传记却在很长时间内被学术研究所忽视,进而导致其身份不明、地位不稳、学科属性模糊。传记属于历史还是文学,是学术注脚或具有独立意义,人们为此争论已久。传记领域的学者经过持续性的努力,已经揭示了传记作为独立学科的理论意义与实践意义,但传记学的合法化仍待进一步明确。

像任何一个学科一样,传记学科的制度化也包括传记研究学术成果的发表、传记学术机构的建立、传记学术团体的组建、传记人才的培养及相关课程体系的设置等,在中国其最重要的标志则是列入国务院学位办学科目录。数十年来,全球范围内都在持续进行传记的制度化实践,对一些重要的传记机构与刊物进行观察,考察其发展历史、机构属性、对传记的理论描述、主要活动特征、人才培养的模式,等等,有助于我们认识传记学的学科建设进展及存在的问题。

一

1988 年成立的夏威夷大学传记研究中心(The Center for Biographical Research,CBR)可能是世界范围内最早的现代传记研究机构,该机构主办的传记研究刊物《传记:跨学科季刊》(Biography:AnInterdisciplinaryQuarterly)创刊于1978 年。美国著名传记家、《亨利·詹姆斯传》的作者利昂·艾德尔在创刊号发表了《传记:宣言》,认为传记是艺术,它以想象为基础,却又不能像小说家那样宣称对笔下的人物是全知的,“传记的魅力在于,它在神秘莫测的状态中工作。传记家就像镜片磨工一样,目的是要让我们看见”[1]。经过持续的努力,《传记》已经成为国际传记学界最有影响力的刊物之一。就学科属性而言,夏威夷大学传记研究中心隶属于英语系,虽然刊物名称仍然沿袭传统概念“传记”(biography),但他们也倾向于用“life -writing”(“生命写作”)来描述自身:“鉴于生命写作领域已经扩展,大大超越了传统的文类包括自传、他传和回忆录,我们的生命写作研究与教学也必然是跨学科的。”[2]夏威夷大学在本科生、研究生层面开设多门传记类课程,包括“传记:生命叙事、自我故事、口述史”“生命写作”“非虚构写作”等,同时硕士生、博士生的学位论文不少也以传记为选题。

夏威夷大学传记研究中心在传记本土化与传记国际化两个方面富有特色。本土化首先表现为对在校园和地方推广传记观念与传记文化的重视。自1988 年起,他们每学期的每周四都举办传记论坛(the Brown Bag Biography),迄今已超过800场,报告人是夏威夷大学的老师、同学、员工、访问学者,还有社区成员,话题非常广泛。同时,该中心的研究工作也聚焦夏威夷,他们与夏威夷大学出版社合作编辑出版传记研究著作,比如《夏威夷价值:了解过去,塑造未来》(TheValueof Hawai'i:KnowingthePast,Shaping theFuture,2010), 《夏威夷价值2:古老根系,海洋眼光》(TheValueof Hawai'i2:AncestralRoots,Oceanic Visions,2014)等。此外,他们还合作制作了电视纪录片《传记夏威夷》系列,对影响夏威夷群岛历史发展和身份塑造的当地人物进行了传记性描绘。

该中心注重传记研究的国际化。《传记》刊物的选题一向注重国际化和前沿性。此外,该刊近年来持续发表年度传记理论研究与批评书目,不限语种,每个条目有一句话的描述,每次书目、条目在1400 种至1500 种之间。现任中心主任克雷格·豪斯教授(Craig Howes)同时负责国际传记协会(The International Auto/Biography Association,IABA)电子通信的编辑工作。国际传记协会1999 年成立于中国,现有欧洲分会、美洲分会、亚太分会等分支机构,会员总数将近1500 人。

二

牛津大学传记中心(The Oxford Centre for Life-Writing,OLCW)成立于2011 年,其设立与赫迈厄妮·李爵士相关。赫迈厄妮·李(Hermione Lee)是英国著名传记家,先后撰写过弗吉尼亚·伍尔夫、伊迪丝·华顿、佩内洛普·菲茨杰拉德等作家的传记,2008 年至2017 年间担任牛津大学沃尔森学院院长,2011 年发起成立传记中心。该中心目前仍在沃尔森学院,同时隶属于牛津的英语学科。牛津大学传记中心的自我描述是:“我们将国际的、多学科的学者、学生、传记家聚集成一个学术共同体。”[3]他们将“生命写作”(life-writing)界定为:“生命写作包括每一种可能的讲述生命故事的方式,从传记与自传,经书信与回忆录,到传记小说、博客、社交媒体如推特、照片墙的故事等。作家、学者逐步认识到,写作很大程度上就是生命写作,包括诗歌和小说。通过生命写作,我们对彼此了解更多,也能在与过去的关系中更好地理解自身。”[4]

基于他们对传记机构职能及生命写作定义的宽泛理解,牛津大学传记中心的学术活动呈现出多主题、多面向的特征。他们既有“温瑞博讲座”(Weinrebe Lecture),有与伯明翰大学“地方艺术”(Arts of Place)联合举办的年度讲座,有嘉宾与赫迈厄妮·李的系列对谈,也有不固定的专题讲座、工作坊等,主题从传统的传记研究、传记家研究到口述史与网络文章、妇女写作、文学激进主义、政治传记、动物交流、南半球生命网络、词语外的生命写作等。他们还面向全球招收博士后和访问学者,扩大了该机构的国际影响。

牛津大学传记中心对传记近乎没有边界的诠释活动正是英国学界开放性地理解传记的代表性反映。我们只需罗列一下英国其他高校传记机构的名称,就会看到传记在英国的可能性:苏塞克斯大学有生命史与传记研究中心(Centre for Life History and Life-Writing Research),伦敦国王学院有传记研究中心(Centre for Life-Writing Research),金斯顿大学有生命叙述中心(Centre for Life Narratives),伦敦城市大学有传记与口述史中心(Centre for Life-Writing and Oral History),等等。

这些包容性很强的机构名称表明,传记在英国广受欢迎。一方面,像中国一样,英国有优秀的传记传统,约翰生、鲍斯威尔、斯特拉奇、弗吉尼亚·伍尔夫等都是有着世界影响的英国传记家;另一方面,20 世纪以来的社会与技术发展进一步促进了传记在英国的繁荣。帕特里克·海斯认为,“二战”以后英国那些旨在找回边缘化人们的声音和被压抑的经验的社会运动对传记走向平民化产生影响。历史学家E.P.汤普森的雄心就是要“从后裔极度的纡尊降贵中”抢救自我表达的庶民形式,就是说要在完成身份改造的群体中找回先辈辛酸的底层生活经验和他们的诉求,这促进边缘性存在走进传记书写。同时,文学文本也被予以文化研究式的阅读,读者关注的不再是新批评及想象性世界的逻辑,而要追问作者如何压抑或曲折地表达真实的自我,如何掩饰或粉饰真实的自我。在这种趋势下,文学也进一步靠近传记,“自传小说”(autofiction)、“传记小说”(bio-fiction)、非虚构小说(nonfiction novel)层出不穷。海斯也注意到新的社交媒体平台的出现对自我书写的巨大影响,几乎人人每天都在参与形形色色的生命写作,共同促进了传记的平民化和大众化[5]。

在对传记有利的整体文化气候中,牛津大学出版社从2018 年起陆续出版七卷本《牛津传记史》,系统梳理从中世纪、近代到20 世纪英国的传记发展历史,目前已经出版三卷。英国有着很强的保守主义传统,其在传记制度化建设方面的奋力拓展因此格外引人注目,也更具有启发性意义。

三

虽然夏威夷大学传记研究中心在国际传记界举足轻重,但美国本土却少有类似以及像英国那样的机构设置,不过另一组织即“传记家国际组织”的强大阵容,标示着美国传记制度化的又一方向。

“传记家国际组织”(Biographers International Organization)创始人是詹姆斯·莫里斯(James McGrath Morris),一位传记家,写过普利策、海明威与多斯帕索斯等人的传记并屡获大奖。该组织2010 年正式成立并召开第一届年会,传记家及理论家奈杰尔·汉密尔顿(Nigel Hamilton)担任第一届主席,会议先后在美国多地举行。这是一个以传记家与传记作品为聚焦点的组织,旨在向传记作家传授传记技巧,提供传记研究、写作、出版的指导,帮助写作者更有效地处理传材及技术性问题,同时学习与传主、代理人、编辑、出版商打交道,鼓励公众欣赏传记,组织会议与讨论,等等。该组织设有多个委员会和多种奖项,其中“传记家国际组织奖”(The BIO Award)是该组织的最高荣誉,奖励著名传记家或对组织作出杰出贡献的人;“普鲁塔克奖”(The Plutarch Award)奖励最优秀的年度传记作品;此外还有新人奖、编辑奖、文献奖及研究基金等。

与之声气相求的是别具一格的纽约城市大学利昂·利维传记中心(Leon Levy Center for Biography)。该中心成立于2007 年,位于纽约城市大学研究生中心楼,致力于在独立传记家和大学传记工作者之间建立联系,就传记艺术与技巧等进行讨论。中心组织了许多活动,每年提供四个奖学金,用于传记研究与写作;两个奖学金,鼓励纽约城市大学学生毕业论文以传记为选题。2019 年秋起,他们开设传记与回忆录硕士项目(四门核心课程,涉及传记艺术概论、传记研究与方法、传记写作与风格、传记伦理问题,大量选修课则来自相关专业课程目录)。像“传记家国际组织”那样,该机构注重与传记家的联系,注重传记写作,因此其机构英文名有两种:利昂·利维传记中心(Leon Levy Center for Biography)和利昂·利维传记家中心(Leon Levy Center for Biographer)。纽约城市大学的传记制度化路径与夏威夷大学传记研究中心迥然有别,更符合美国大学以创意写作教育学生及社会大众的实用主义倾向。确实,我们在美国本土大学很少见到传记研究中心,而写作中心却遍地开花,这是美国传记融入写作实践与教学研究的生动现实。

培育现代竹产业园区。对符合条件的竹产业园区进行培育,并纳入到省级现代农业(林业)示范园区中,择优推荐申报国家林业产业示范园区。2015年四川创建的青神竹文化创意产业园成为四川省首个成功创建全国版权示范园区(基地)的县(区)域。

四

中国传记有着悠久而辉煌的历史,现代传记学科的建设也与世界同步,并深度参与国际化的传记发展事业。

1991 年,中国传记文学学会成立,刘白羽担任首任会长,繁荣传记文学创作、促进传记文学事业发展是该会的宗旨。1993 年,浙江师范大学成立传记文学研究中心。中外传记文学研究会、北京大学世界传记研究中心先后于1994 年、1998年成立。1999 年,赵白生教授参与创办国际传记协会(IABA)。中国传记的制度化发展有声有色。

2012 年1 月,上海交通大学传记中心成立,首任主任为杨正润教授。杨正润教授一以贯之地以传记为学术事业,先后出版《人性的足迹》(1992 年)、《传记文学史纲》(1994年)和《现代传记学》(2009 年),其富有原创性的厚重成果奠定了他在传记界的领军地位。杨正润教授将传记视作一种文化,其《现代传记学》从传记本体论、传记形态论、传记书写论三个方面对传记理论、各体传记、传记写作等进行了全面、深入、独到的论述。他创办的上海交通大学传记中心宗旨明确,即适应社会对传记文化的需要,开展传记研究,建设传记学科,培养传记人才,探索现代传记发展的途径,扩大国内和国际传记学术交流。中心以上海交通大学人文学院为依托单位,现有专职及兼职研究人员二十余人,开展了多方面的工作。

首先,完成国家社科基金重大项目“境外中国现代人物传记资料整理与研究”。该项目2011 年11 月立项,2013 年、2015 年先后两次获得滚动资助,并得到上海交通大学的配套经费支持。结项成果包括“境外中国现代人物传记资料多语种全文数据库”和近300 万字的《境外中国现代人物传记研究》(十卷)。

第二,创办国内首家传记研究专业刊物《现代传记研究》集刊。该刊是大中华地区唯一的传记学术刊物,得到广泛的欢迎和国际学术界的高度重视。该刊2016 年被新加坡国立大学列入“国际学术期刊”目录,2017 年1 月被列入中国核心期刊CSSCI目录,哈佛大学、耶鲁大学、剑桥大学等图书馆均有收藏。中国传记文学学会副会长全展撰文评价《现代传记研究》“业已成为中国传记文学研究领域的旗舰和重镇”[6]。国际传记协会负责人克雷格·豪斯教授等多次撰文,在国际传记学界推介《现代传记研究》。

第三,主持策划“上海交通大学现代传记文库”,由广西师范大学出版社出版。该文库先后收入、出版陈进主编的《传记资源组织与建设》、袁祺选编的《岩石与彩虹——杨正润传记论文选》等四种。

第四,广泛联系国内外传记研究者和作家,开展学术活动。先后召开“华人传记与当代传记潮流”(2013 年)、“跨文化语境中的传记与传记影视”(2016 年)、“亚太文化与传记”(2019 年)国际学术研讨会,主办或联合主办多场国内传记会议,并已连续举办“传记与非虚构写作工作坊”12 期。

第五,开设关于传记的本科、硕士和博士课程,开展传记写作实践并获得立项支持。派遣学者和博士生出国进修、访问,同时接受国内外访问学者。

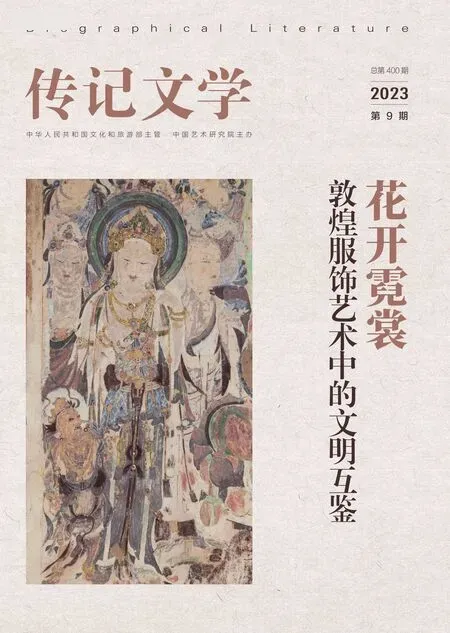

《传记文学》创办于1984 年,最初主要发表传记作品,2018 年开始专设“传记研究”栏目,发表传记研究论文。其研究性色彩的加强从一个侧面表明中国传记研究的勃兴,同时也是学科制度化的表现。2020 年,中国艺术研究院以该刊编辑部为基础,成立传记研究中心。三年来,该中心连续发布传记研究年度发展报告,对中国的传记现状进行跟踪描述,同时定期举办传记论坛,迄今已12 期。此外,中心成员还在传记研究与批评、传记资料整理与出版、传记创作与教学等方面取得了一些扎实成果,承担中国艺术研究院基本科研项目“中国现代作家传记资料整理与汇编”,已出版《鲁迅传记研究资料汇编》(2022年)等成果,初步打造了一本杂志、一个中心、一个论坛“三位一体”的发展格局。

中国海洋大学传记与小说研究团队2022 年创办了《中国传记评论》,已出版至第三辑。主编熊明教授主持国家社科基金重大项目“中国古代杂传叙录、整理与研究”,其制度化建设或以此为基础,值得继续观察。

五

通过对世界范围内具有代表性的几家传记机构的观察与分析,我们可以得出以下结论。

第一,学者个人因素、学术项目、学术期刊在传记学科的制度化建设中发挥着重要作用。学科发轫期,偶然性因素很大,代表性学者的学术地位、学术影响力、学术组织能力跟外部环境因素一起决定其能否发动。获得基金资助,会带来阶段性发展,但项目结项或基金中断,可能导致半途而废。以伦敦大学国王学院传记研究中心为例,该中心负责人桑德斯教授(Max Saunders)2014 年主持了“自媒体:新媒体对自我呈现形式和实践的冲击”(Ego-Media: The Impact of New Media on Forms and Practices of Selfpresentation)项目,获得欧盟基金支持。项目2019 年结项后,桑德斯离开国王学院去了伯明翰大学,国王学院的传记研究中心似乎不复存在。相反,澳大利亚传记研究界除了弗林德斯大学的生命叙述研究小组(Life Narrative Research Group,负责人凯特·道格拉斯以儿童传记研究知名)外,鲜见其他研究中心,但他们主办的刊物《传记》(Life Writing)却成为澳大利亚传记学研究的一面旗帜。该刊创办于2004年,最初为半年刊,2009 年起每年三期,2011 年起每年四期,栏目包括论文、散文和书评,并进入A&HCI 期刊方阵。该刊编委会成员分别来自澳大利亚、中国、英国、德国、南非和美国,其国际化构成保证了刊物的质量和包容性。

第二,从现代传记研究的实践看,其跨学科、多学科的特征非常鲜明。因此,不同学科背景的学者参与传记研究,对传记制度化建设非常必要。学术乃天下之公器,生命故事的叙述与研究涉及每个人,传记学的发展必须走开放、包容、广泛参与的路子。

第三,现实地看,无论中外,传记研究都与母语语言文学相关,与比较文学、跨文化研究、口述史等相关,这是由传记的文类属性和文化特性所决定的。中文系、外文系在比较文学与世界文学、比较文学与跨文化研究二级学科下开设传记学方向,名正言顺,顺理成章。

传记学的学科建设其最终目的是在国务院学位办的学科目录中获得自己应有的地位,而交叉学科门类的设置为传记学学科身份合法化提供了制度性通道,是努力的方向。