田世信的史诗

郅 敏

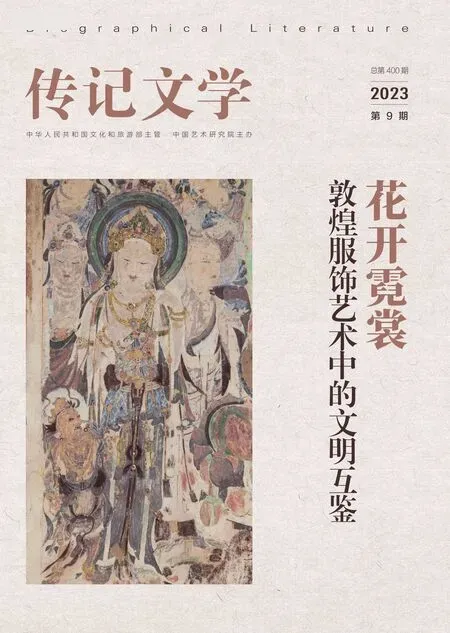

田世信 :《自画像》 油画棒 1971 年

无用之用

幸福的人生莫过于能够做自己喜欢的事,爱自己喜欢的人。

田世信先生是幸福的。他一生都在追求能让自己拥有幸福和光明的事。特别是在艰难的岁月中,哪怕是为了等待那一点点光,也能让他找到熬过漫长、寒冷黑夜的理由。这些光当然包括艺术,以及艺术带来的激昂与忧愁。

田先生有着曲折的人生经历,他有思考非常深邃的一面,也有特别俏皮的一面,是一个单纯而有趣的人。1971 年由油画棒绘制的《自画像》用色冷峻,造型凝练,很能表达他的特质:率真、倔强,目光中还有一些怀疑。

在我眼中,田先生有时像一位研读历史、坐而论道的学者;有时像一位驾风为马、谈论古今的诗人;有时又像一位庭前养鹤、饮酒放歌的老顽童。读历史、看文学、饮美酒、当木匠,都是田先生的所爱,但这些所爱也只是他追求真爱的途径。他的真爱,是艺术,是雕塑,是以艺术来表达人性,用雕塑来塑造人格。

喜欢艺术、学习艺术都是快乐的事,但是当艺术家则是一段艰苦的历程,更是一项奢侈的事业。古往今来,一直如此。在田先生这样卓越艺术家的“闪光”背后,不知要付出多少努力。让我们看到一个真正拥有使命感的艺术家在奔向自己的光明之时,是多么不易,又是多么不屈。

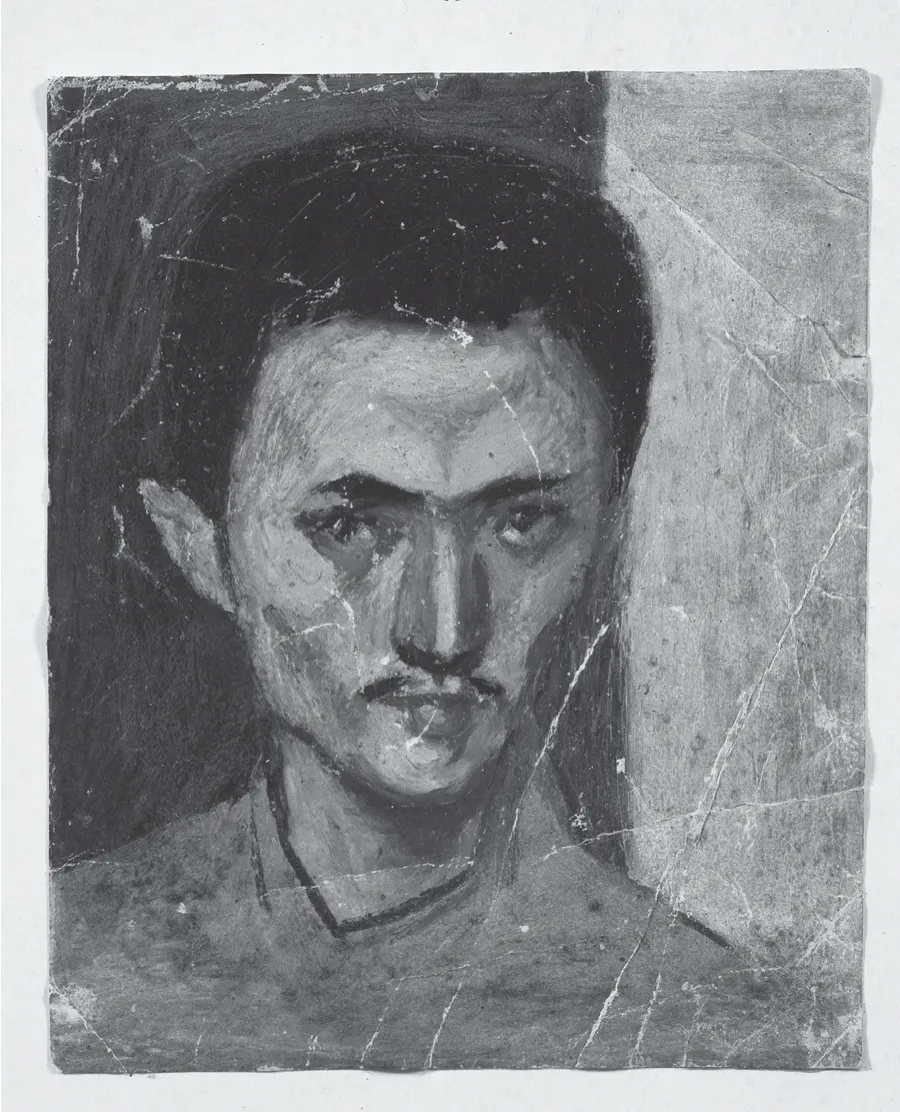

2017 年10 月,田世信大型回顾展《大匠之作》在中央美术学院美术馆开幕,展览海报图片用的是田先生的代表作品《母与子》。这件创作于1997 年的作品由朱红色大漆覆盖而成,热烈而凝重。“母与子”系列从20 世纪80 年代绵延至今,有多个变体,从1989 年较早的《母与子》到1993 年比较成熟的同系列作品。田先生的雕塑艺术让人们有了一次次不断深入思考的机会。

田世信:《母与子(立式)》 铜 1989 年 / 《母与子》之五 铜 1993 年 / 《母与子》之七 大漆 1997 年

雕塑家不易,这些作品看只需几个小时,做却需要几十年的光阴,凝聚了其一生的心血。展出的二百余件作品,每一件都代表着一段艰苦的劳作和深刻的思考。个展,是看艺术家的作为;回顾展,则是在看这个人。田先生经常说:“艺术家要想做出好东西,必须往里面想,往自己内心去想。”观看田先生的作品,仿佛看到他在山间的小路上行走;或者在大漠的荒野中狂奔,边走边唱,时而高亢、时而低沉。他在艺术的道路上撒下鲜花,播下种子,留下悠扬的歌声。田先生是一位大匠,他的作品和人生则是一部大书,内容丰富,波澜壮阔,堪称史诗。

艺术之路是一条实现信念的道路,成长期极为漫长——很可能是一生。即便以一生为代价,全力以赴地工作,也不见得一定能够结出硕果;但不以一生为代价,全力以赴地工作,则完全没有可能。最要紧的是:它最终也并没有什么“用”,既不能“日进斗金”,更不能“加官晋爵”。

田世信:《高坡上》之一 铜 1988 年

艺术的“用”,就是它的“无用之用”。这是我所了解的所谓“艺术家生涯”的事实。在田先生身上,我再次确定了这一判断。这个“无用之用”可大可小,小则成全艺术愿望、人生追求,大则引领社会价值,倡导时代理想。但无论大小,艺术创作本身都是非常小众的选择,是一条孤独而漫长的小路——然而历史不断证明:文化与文明的大道都是由这样富有创造力价值的个体所汇聚,是由这样一条条“孤独而独立”的小路构建而成的。

田世信:《高坡上》之二 铜 1988 年

田先生全力挖掘艺术的“无用之用”,以雕塑的方式反思历史,凝聚现实,启迪未来。路,是一步一个脚印走出来的。我较早看到田先生的作品是他1988 年烧制的一批陶质人物塑像《高坡上》,体量硕大,塑造有力。烧制方式非常原始,没有讲究的工艺,只是遵循了烧制的基本原理。人物造型做得比较狠,比较硬,似乎有一些蛮横无理,但又那么亲切、动人。后来跟田先生逐渐熟悉起来,我觉得他作品所流露的气质与他本人的性格好像也就搭上了,也看到更多件《高坡上》小稿,看到他年轻时的样貌,我开始理解那些形象是怎么创造出来的,许多形象很像田先生本人——耿直、硬朗、豪放,有一种蛮横的生命力。

田先生身上有很多打动我的气质:阳刚、专注、特立独行。所以在我2014 年给《美术观察》做“时代人物”访谈时,田先生那一期的题目就叫作《特立独行田世信》,那是我最真切的感受。我觉得田先生特别像一只老虎,是独行侠,他是要作自我判断的——他要独自观察世界,独自观察自然,然后得出一个自我思考的结论,找到一条自我生存的道路,来触探“天赋”的才华。

那么,如何触及“天”赋予的“才”?田先生不断改进雕塑技艺,创造了独特而富有魅力的雕塑语言;不断锤炼艺术思想,以卓越的雕塑作品凝聚形而上的理想之歌。从田先生身上可以看到,他是用尽一生去挖掘自己的潜能,全身心投入雕塑创造,不断深度挖掘雕塑的语言,来触探“天赋的雕塑才华”。我认为田先生是一个艺术家生涯的典范,对今天的艺术家以及艺术创作都格外重要,非常具有启示性。他如何看待艺术?他怎么看待自己?

我觉得好像也只有这一个办法,人才能触及到“天”赋予每个人的“才”。每次握住田先生粗糙的手——那双粘满了胶布,布满了裂痕、血口的手,我都充满了深深的惭愧与景仰。田先生属于干性皮肤,手遇到冰凉的黏土以及泥料的侵蚀容易干裂,到了冬季更为艰难,手上的皮肤会裂开一道道血口,但他还忍不住要去触碰冰冷的泥土。儿女们心疼他,劝他冬天就不要再做雕塑了,但是田先生做不到,创作的事在他心里很重,他认为自己必须克服这些困难。近年田先生冬季到海南创作后,才使得这种情况得以稍作缓解。创造雕塑的喜悦抚慰着他的心灵,这样他才心安,才能平静下来。

艺术家不可遏制的创造活动、创造力就是这么来的。这也回应了那句老话:艺术创作从来没有捷径。唯有勤奋用功,挖掘内在、感受外在,才有可能触及到“天”给你的“才”,也就是天赋的潜能。所谓“潜能”,就是“潜在的能力”。我认为每个人都有非常大的潜能,人的绝大多数能力可能都在沉睡,如果不挖掘、唤醒,就会在人的生命中一直沉睡下去。我见识过很多非常聪明的人,越聪明的人越勤奋,这也是我认识到的事实。

2006 年,田世信在工作室打木雕

田世信:《母亲画像》 油画 1983 年

让所有爱他的人欣慰的是,中年以后,田先生开始懂得爱护自己,呵护自己的珍贵才能。其实他并不是不善于言辞,而是在文字语言上选择比较谨慎的表达。但在雕塑语言的表达上,他是毫无忌惮、竭尽全力地去绽放。特别是在北京上苑有了工作室之后,他终于摆脱了困顿与漂泊,他是那么珍惜这个工作场地,珍惜自己可以控制的时间,珍惜可以安心创作的机会。

“长记忆的物化”

每个人都有自己的成长路径。几年前我要做访谈写文章,关于创作的话题与田先生谈了好多次,谈得很深入。我每次去田先生工作室,都能明确感觉到早期艺术教育对他的重要性。田先生在青年时期接受了很系统的西洋美术训练,他的老师李瑞年先生是与吴作人先生前后赴比利时留学的艺术家,有着良好的艺术根基与修养;另一位老师卫天霖先生是留日归国的艺术家,具有鲜明的艺术个性,接受了较为完整的早期现代主义艺术教育。李瑞年、卫天霖两位先生都是那一时期一流的艺术家,他们对艺术的认识奠定了田先生艺术生涯的审美基础,并成为他技艺挖掘的源泉。我们从《母亲肖像》中可以看到他早年教育的影响,几种复杂而浓郁的灰色相互交织,笔法和用色都很高级,烘托出无尽的深情。

中国古典艺术也不断滋养着艺术家。随着时光的推移,田先生更加钟情于北魏的石窟造像、汉代的陶塑、宋代的画……多年来,在不断体会古典艺术的同时,田先生也一直在追问:中国的人物雕塑和西方的肖像雕塑为什么如此不同?中国雕塑艺术自己的方法是什么?1999 年创作的《汉女》,一组几十件,倾注了田先生极大的精力。这组作品以汉代陶俑作为研究对象,领会古代艺术造型如何处理,节奏如何把握,造型既保持了汉代雕塑的基本格式,又融入田先生鲜明的个人语言。他近年创作的《少年才子王勃像》《屈原》等人物作品,都是依据中国古代线描而完成的,既保留了线描的提炼性,又以雕塑语言使之丰富。

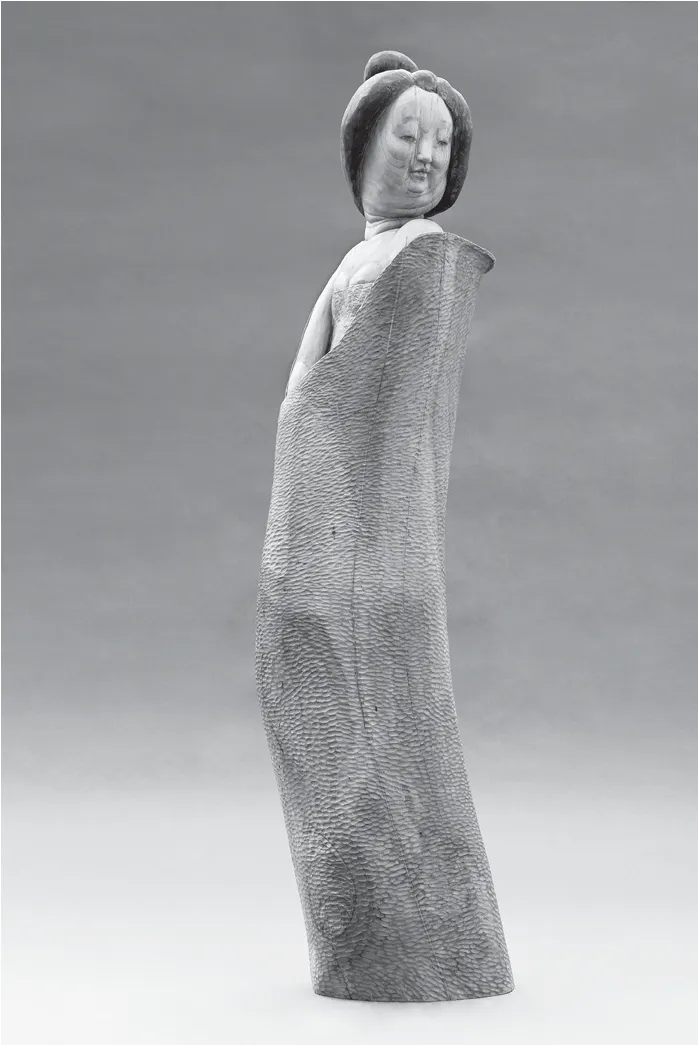

田世信:《汉女》 木 1999 年

田世信:《少年才子王勃像》 铜 2013 年

在多次跟田先生的创作谈中,我总结出了他的一些独特的创作方法,并称之为“长记忆的物化”。田先生反对“看一眼,做一眼”的雕塑创作方式:看一眼对象,画一笔画;看一眼自然,塑造一笔人体。他明确反对这种方式。田先生经常说:“人的眼睛是一个大脑支配的,不可能是左眼看对象,右眼看画面,肯定是看了对象再看画面。在画的时候,没有看到对象,看了再画,画得不行又看,这种方式训练的是短时间的视觉记忆。如果把这短时间的视觉记忆强化一下,变成长时间的视觉记忆,效果会大不相同。艺术家观察对象的时候心里在画,然后画的时候再回想看到的现实,这样一来由观察储存而来的视觉记忆不断加强,脑海中的形象就渐渐呈现了。”

田先生强调视觉记忆,强调基本规律,注重在规律中找差异。他解释说很多画国画的人都是这样学习的,如同中国古人学习《芥子园画谱》:首先让初学者临摹,临摹就是把握规律;然后在临摹记忆的过程中归纳取舍,寻找自己的个性,最终物化出来的形象是经过长期思考、凝练得出的一个结果。

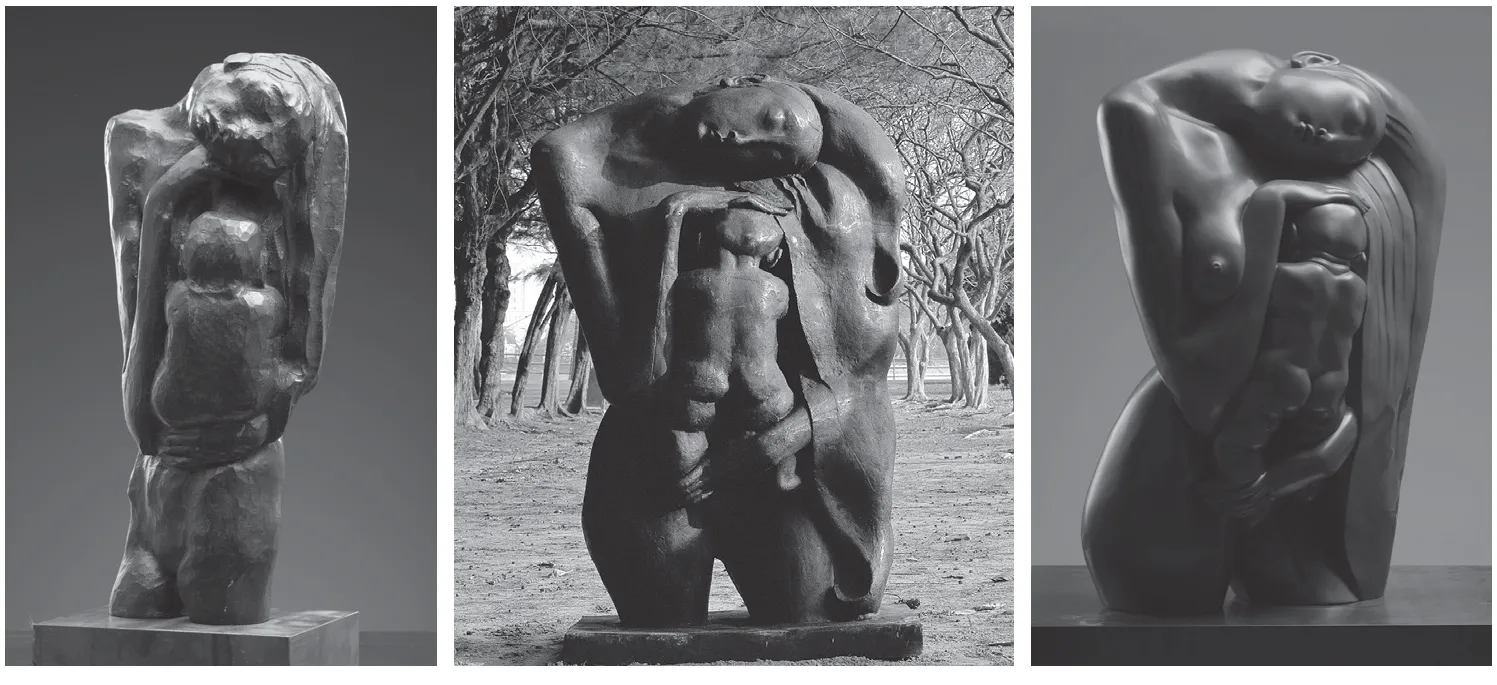

对历史和人生的思考,无时无刻不伴随着田先生。他要以自己最擅长的方式——雕塑来表达自己的观点。田先生仅仅是要做一个肖像吗,当然不是。他之所以选择谭嗣同,选择秋瑾,都是有关于对历史的理解、对人性的思考。秋瑾的形象很久以来都存在于田先生的心中,但是他还是要借助一个物象把婉约的气质、坚定的信念传达出来。《秋瑾》作品额头的处理很特别,象征坚定的意志。而谭嗣同这样一位用自我死亡的方式来换取民众觉醒的历史人物,他的形象应该如何表达?如何将其物化成一个雕塑来让观者也能感受到作者想要传达的情感?这都是很大的挑战。我看到田先生做谭嗣同雕塑的时候,他不停地去找历史照片,仔细揣摩那些模模糊糊的黑白照片,或许他也想在历史资料中看到一些形象的启发。但最终观者看到的谭嗣同雕塑形象并不是历史照片中的自然形象,而是田先生自己创造出来的一个精神形象——《谭嗣同像》。1984 年,《谭嗣同像》的大稿就完成了两件:一件是第一稿所表达的形象,这个形象的确将人们对于谭嗣同的想象都表达出来了——坚定的意志、不屈的精神;第二稿随之诞生,艺术家增大了额头部分的体积,五官相对压缩并注入更多的压迫感,带有期待的、深邃的目光。在之后的岁月中,这件作品的推敲也多达几十稿,在不同的人生阶段伴随着田先生。

田世信 :《秋瑾》之二 铜 1988 年

田世信:《谭嗣同像》之一 大漆 1984 年《谭嗣同像》之二 大漆 1984 年《谭嗣同像》之三 大漆 1995 年

《谭嗣同像》之于田先生,如同《巴尔扎克像》之于罗丹,《贝多芬像》之于布德尔。这些伟大的艺术家都在借助自己热爱的人物形象来阐述一段历史,表达一个象征,度过一段精神旅程。《巴尔扎克像》是罗丹心目中的英雄纪念碑,他为《巴尔扎克像》前后做过几十个稿子,最终的雕像在自然上远离了巴尔扎克,但在精神上似乎是更加接近了。田先生也是如此——他通过对类似胸怀、气节的人的不断观察、剖析,对类似性格的人的形象不断总结、存贮、提炼,以“长记忆的物化”的方式凝聚、累积出一个精神形象。这从1995 年创作的《谭嗣同像》第三稿中可以看到。

这种创作方式是从贵州开始的。贵州,是田先生的人生所接受的一件礼物,也是他的第二故乡。作为一个北京人,田先生在贵州娶妻生子、教书创作,度过了25 个春秋,这大概也是他自己所不曾想到的。1964 年,田先生大学毕业分配工作,因出身不好很难留在北京。他看到黄胄画了一批少数民族题材的作品,觉得挺好,所以三个志愿填的都是去贵州。当时贵州并没有很多文化单位,他被分配至清镇县一中任教。中学没有美术课,语文、音乐、美术、体育、政治……他几乎都教过,田先生说:“就这么过了十几年。”

我有一个相同的问题问过田世信先生和孙家钵先生两个人,我问在五十多年前,您要去贵州(孙先生去福建),那时候您觉得会在那里待一辈子吗?有没有后悔过?两人的回答非常相似。田先生说他当时很单纯,没有过多去想之后的生活,如今回头看觉得那是一笔人生的珍贵财富。

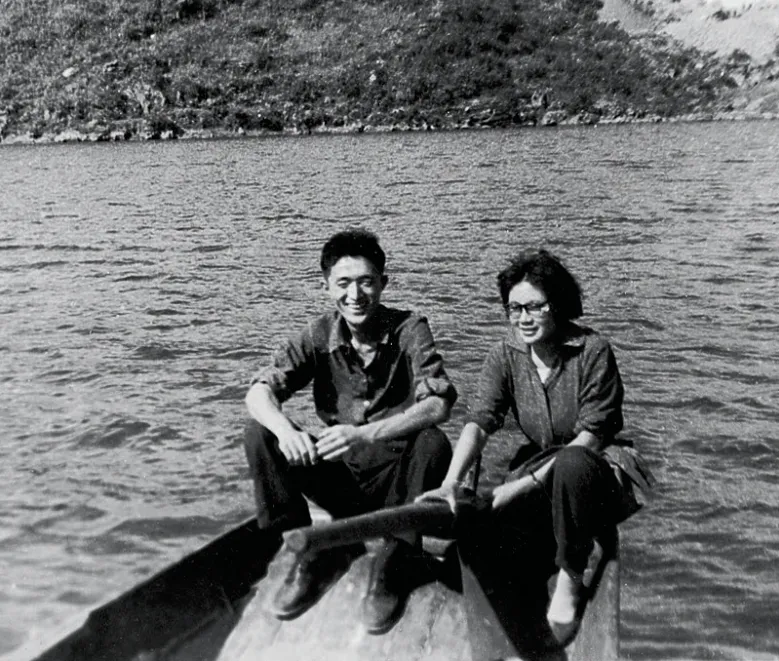

20 世纪70 年代,田世信和李梦虞在贵州清镇

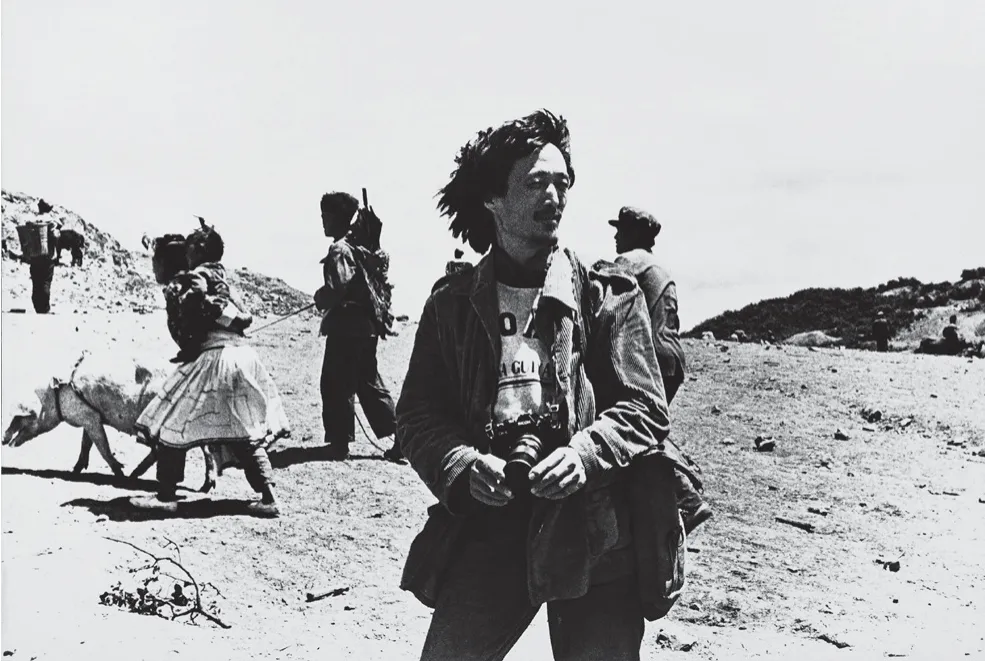

20 世纪80 年代,田世信在黔西北采风(王华祥摄)

田先生刚到贵州两年后,“文革”就开始了,创作也就无从谈起。一直到1972 年,听说省里要举办美展,他非常开心,终于可以做雕塑了,而且还有夫人李梦虞的大力支持。于是,他费了很大力气做泥塑、学翻模,做了一个苗族题材的作品送到省里,却被刷掉了。据说当时的评委说他的雕塑不成比例,头大身体小。今天来看,主要是当时他们与田先生的审美和认识并不在一个世界。田先生说:“比如我们看到陈老莲的画中人物常常是四个半头的比例,但是没有任何人看他画的时候会挑剔这个问题,我就在想科学在艺术里到底占多大比重,实际上科学跟艺术还是个截然不同的东西。”田先生更加珍惜自己的感觉和直觉,他说:“我看中国人本来就大头,所以我后来做的雕塑都头大。”

1972 年至1985 年是田先生的第一个创作高峰期,这是一个珍贵的时期。田先生一边自己劳作,一边播撒艺术的种子。70 年代末开始,他在中学里带了一些学生,教他们画素描、速写,送去考学,结果初试都通过,引起省城艺校的关注,省里才知道有田世信这样一位老师。1978年,田先生被调入省城的艺术学校(后来改为贵州省艺术专科学校)教素描课程,如今声名卓著的王华祥当时也在那里,田先生有一张很能表达他的气质的采风照片就是王华祥拍摄的。后来在同事们的共同努力下,他们成立雕塑工作室,招收了贵州省首批学雕塑的学生。

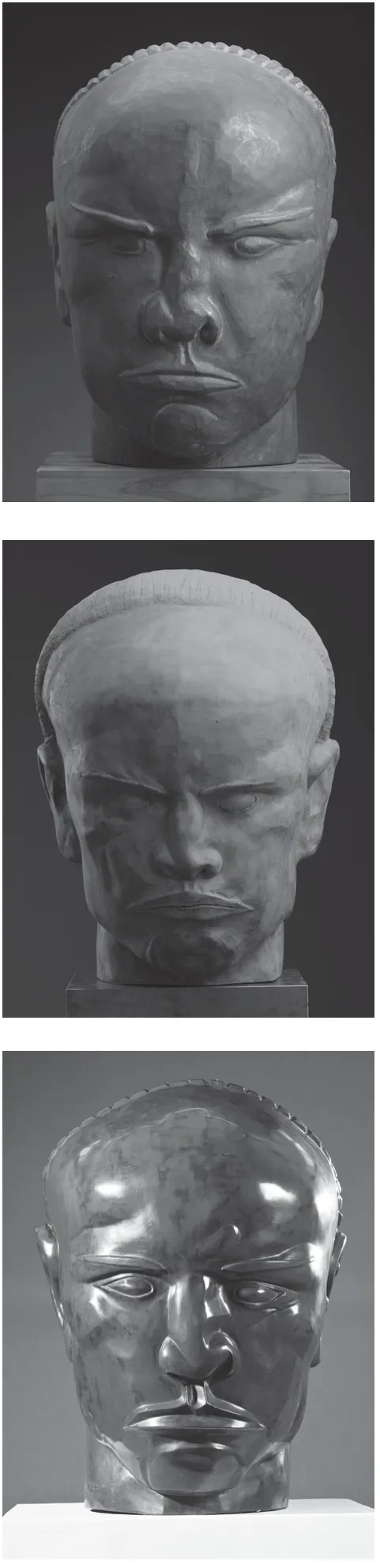

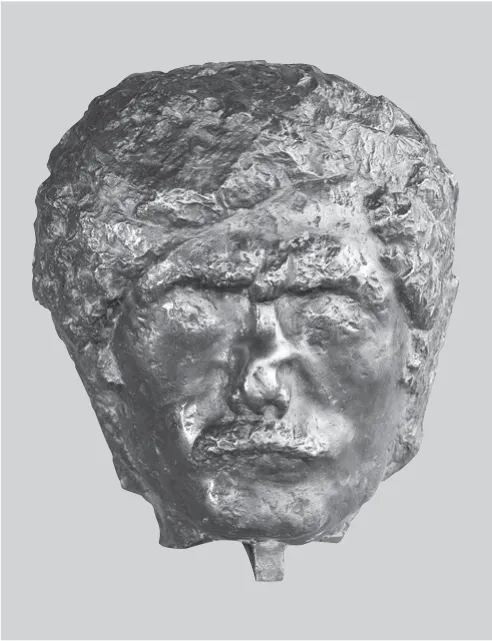

田世信:《自雕像》之一青石 1983 年

田世信:《自雕像》木 1990 年

1983 年,青石雕刻的作品《自塑像》只有三十多公分大,那是艺术家心里自己的形象:浓密的头发、硬朗的鼻梁、倔强的小胡子,一般观者也能体会到一股坚毅之气。人物形象与石头浑然一体,依形就势,青石凿刻形成的材料语言与造型语言紧密相连。整个造型处理得比较扁平,五官压缩在一个很小的空间尺度中做文章,但造型的张力仍然非常强。

《自塑像》还有铸铜材质的稿件,这些自塑像为我们提供了一个艺术家观察自己的窗口。田先生是如何想象自己的形象?他在雕刻自塑像的时候会看着自己雕刻吗?应该不会,那应该是心中日积月累凝聚出来的自我形象。这个形象是田先生的相貌、气质、学养、精神等所有感觉集合的物化。

田先生此时的创作方式已经不是写生了,他已经领悟到了视觉记忆的潜力。而1990 年的木雕《自塑像》,感觉温和了一些,这时的他已经调回中央美术学院,物质上的焦虑好多了,精神也放松了,却涌出另一些愁苦。这件木雕的表面虽然最终修得比较平整,但沟壑般的皱纹、方硬的刻痕都留在作品上,仿佛可以看到雕刻的过程。田先生作品的魅力是无法用文字描述的,需要直接观看原作,这种感觉好像不讲什么道理,但就是能打动你,这也是视觉艺术非常难用文字描述的珍贵所在。

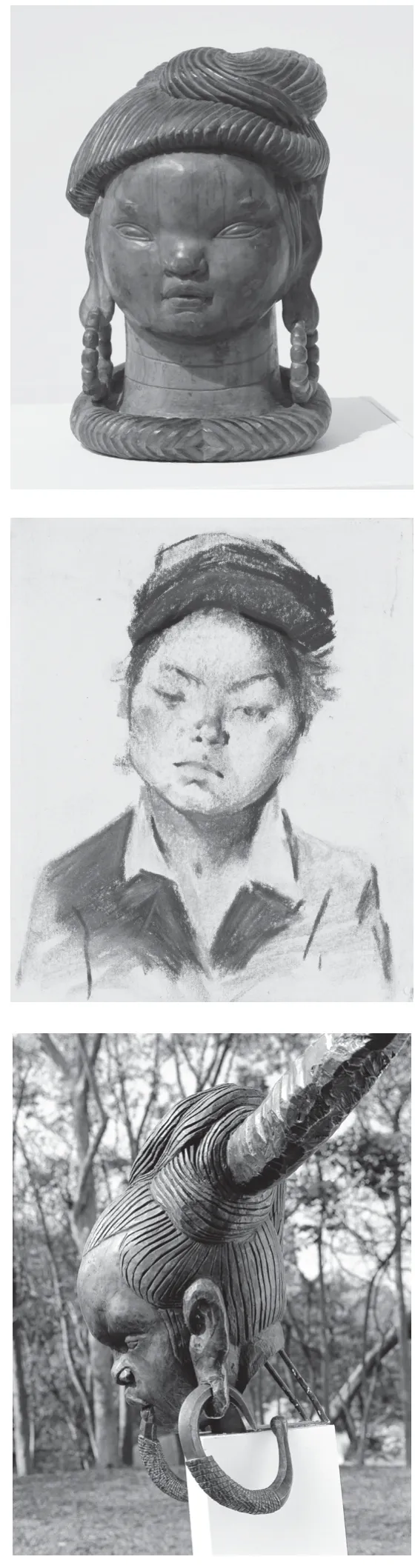

80 年代之后,田先生在雕塑作品中有一个非常大的形式语言转变,更加主观而充满个性。我想一部分来自于观察方式和创作方式的成熟,观念的改变成就了形式语言的改变,“外师造化、中得心源”;另一部分来自于贵州人的独特形象。田先生看到侗族人物的骨像、服饰、比例、动态与中原人有所不同,有特点、有个性。他把在日常中观察到的结合大量速写,将形象一点一点记在心里,汇聚出一个立体造型。例如《刺梨花》《侗女》都是这个阶段的佳作。《侗女》肖像饱满的额头、坚实的脸庞分明呈现出超乎自然的感染力。同一时期,他还画了许多素描和速写。1982 年的《苗女》形象深入人心,强悍而美丽。社会传播的影响力很大,很多公众都是通过这件雕塑来认识苗族形象的。田先生不断理解他要表现的人物性格是由什么样的自然物象所传达,积淀下来一遍一遍推敲,最终形成了自己的雕塑形象和雕塑语言。《苗女》运用了很多中国雕塑的表达方式,并逐渐脱离了纪念碑雕塑的欧式套路,如今已被公认为经典作品。

在贵州相对寂寞的那段时间,田先生更加深入地思考自己的最爱是什么。他觉得中国传统艺术在世界上最有分量的还是雕塑,他说:“中国的古代雕塑反映了这样一个古老民族的文化思维模式,在世界范围对中国古代雕塑,特别是中国洞窟雕塑给予了极高的评价。但19 世纪末20 世纪初西方文化涌入以后,中国人强大的文化优势似乎一下子被掩盖了。这种文化上的自卑情绪一直延续到今天,值得思考。”田先生认为作为中国的雕塑家是十分幸运的,祖先留下了丰厚的遗产让他从事雕塑创作时能够充满自信。

田世信:《侗女》之一 柏木 1981 年《苗族妇女》 色粉笔 1981 年《苗女》 大漆 1982 年

人选择了一种职业,其实是选择了这种职业所带来的生活方式。一般看来,田先生是勤奋用功,但他的“勤奋用功”仅仅是内在需要而已。很多时候他就需要这样去完成他自己,比如说他上午打木雕,筋骨劳累,中午刚刚休息一会儿,下午马上又开始工作——几乎每天如此。在旁人眼中可能是很辛苦的事,田先生却很享受。雕塑创造的节奏构成了他的基本生活方式,也构成了他的认识方式和交友态度。他不断在寻找思考的结论,不停抚摸、凿刻、塑造那些美好的物质,以雕塑的方式传达出自己的认知,那么迫切地在完成自己。

媒介的拓展

大漆是漆树的天然树脂,凝固之后可以成为坚硬、耐磨的漆壳。中国古人用它在木器表面作保护层,以防止木质遇水开裂。生漆的本色是乳白色的,凝固氧化之后逐渐形成棕褐色,在一遍遍上漆之后可以形成棕黑色的色泽,大漆的使用是中国古人对世界的一个巨大贡献。中国古人创造了丰富而智慧的方式来使用这种材料。在生漆中加入各种诸如朱砂、岩彩、螺钿等自然材料,可以使大漆呈现丰富、多样的颜色和质感。西汉时期的漆器制作技艺已经非常纯熟,如今在荆州博物馆仍然可以看到精美绝伦的西汉《九豹扁壶》以及各种类型的漆器。

田先生和大漆有着不解之缘,可能最开始是木头和大漆的适应性带来的。例如朱砂色的《大躯干》,这件作品的一部分美感来自于形态,虽然并不是一个完整的躯干——然而它所表达的生命力量却是巨大的;它的另一部分美感来自于造型,躯干成为生命力的象征物,拉长扭动的姿态在反复的推敲中凝聚成为空间中的形体,世间之形终于物化成为理想之形,成为了一座生命纪念碑;还有一部分美感来自于材料。对不同材质美感的挖掘也丰富着田先生的雕塑世界,它与造型的推敲是同步进行的。润泽的质地来自于一遍遍朱砂大漆的施料与打磨,仿佛自然天成,却是人工的极大投入所致。在无数遍打磨与上漆的过程中,饱满的朱砂色泽渐渐显现,其色度和润泽的质地非其他任何颜料可以替代。大漆的材质就这样与田先生创造的造型合而为一,水乳交融,相映生辉。这件创作于1993 年的作品也是田先生研究大漆材料语言的代表作品,影响了很多后来者。当时雕塑的形态探索和材料探索还处在萌芽状态,田先生是在很原始的工作条件下完成了他的重要作品,最终形成一个艺术符号。田先生的很多作品都以同一题材做过很多稿,看似相似,但每一稿并不相同。好的艺术作品都是在这样一遍遍的推敲中逐步完善——哪些地方转折再方一些,哪些地方体积再厚重一些,等等,不断调整和丰富心中的形象。《大躯干》以及六座母子像也是如此。这些形象是生命的象征,也是过程的记录,并不是写生出来的,是田先生在自己的不同人生阶段对女人、孩子、母性、情感等理解的凝结体。这个凝结体在他一生中也在不断变化,在不断的推敲中最终形成系列作品。而田先生研究唐代雕塑时的一件作品、如今陈列在陕西历史博物馆的唐代残躯有一个非常凝练的形象——凸起的小腹,对此田先生有自己的看法,中国人的身材因人种不同于欧洲人较为普遍的丰乳肥臀,大多身形扁平,田先生觉得所有的身形都有它的美感,具有强烈的生长感。

田先生强调造型和材质永远密不可分,每一种材料都有自己独特的语言方式。最终创作的时候还要与材料进行对话,用最合适的雕塑语言来表达。他的几尊材质不同的作品,有大漆的、有铸铜的,还有汉白玉雕刻的,各有各的美感。而开始于80 年代初的木雕创作部分也属偶然,王华祥的父亲是搞采购的,知道田先生喜欢做雕塑,给他找了一些木头,田先生就这样开始打制第一批木雕作品。所以田先生的木雕不是有意而为之,按他自己的话就是:碰上什么用什么。木雕,就成为他的主要手段——因为木头不要钱。

田世信:《唐女》之五 木 2007 年

杰作,就是在这样局促的情形下产生的。

田先生阅尽沧桑与繁华,聆听自然之声,聆听自我之声。《唐女》是另一件木雕力作,它用一段榆木树干雕刻而成,树木自然生长出的摆动感依形就势地创造出形象动态。材料几乎决定了造型,共同营造出这件作品的魅力。衣袍留下了一刀一刀凿刻的痕迹,衣袍的粗糙与女人肩部的丰润形成了很好的对比,头发的造型成为体积美感的一部分,大小不同的体积节奏由木质材料营造出最终的美感。

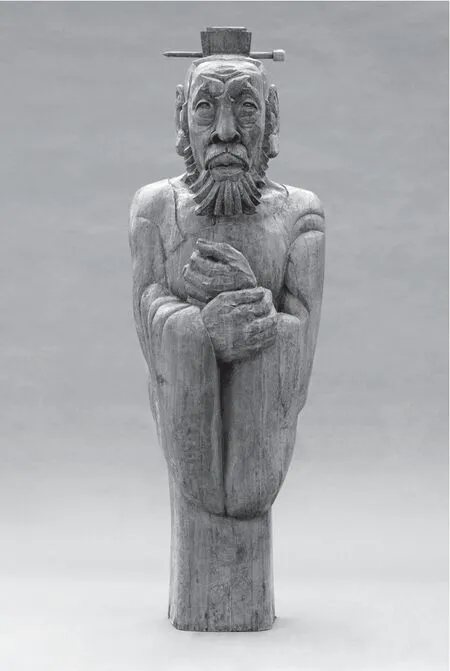

田世信:《老子》 木 1998 年

而大漆一直是田先生花心思最多的材料。田先生最早在贵州接触到木雕、大漆,但真正下决心研究大漆是90 年代去看马王堆之后。他看到战国时期的青铜器已经锈迹斑驳了,而漆器擦拭之后,色泽艳丽、光亮如初。只要不人为地去破坏,大漆的寿命甚至比金属还要长久。

在几十年的岁月中,田先生不断研究大漆这种材料,其间艰辛不易,从资金筹措到对大漆工匠的培养,投入了巨大的精力,也产生了无法割舍的感情和深刻的认识。大漆是纯自然材料,极为环保,液态时具有很好的流动性,非常适合模具翻制,可以浸入到模具的每一个角落,将细微的肌理变化都再现出来。例如《老子》原作是一件木雕,保留了刀劈斧砍的痕迹,田先生使用大漆材质进行再次创作时,大漆将木质纹理等细节都完整地保留下来,凝固之后又具有很强的耐腐蚀性。为了检测大漆的稳定性,他自筹资金做了很多户外日晒雨淋的破坏性试验,这一研究又是十多年。

田先生的性格是:他认定的事一定会干下去。《王者之尊》是一组史诗般的鸿篇巨制,田先生将他多年来投入大量精力、时间做的很多关于大漆语言的探索,几乎都用在了这组作品上。用大漆材料做那么大的雕塑几乎是无法想象的,可以说前无古人。

田世信:《王者之尊》脱胎漆雕 2009 年

田世信:《王者之尊系列——宋太祖》脱胎漆器 2010 年

大漆是一种非凡的材料,也是一项等待的艺术。它的制作工艺复杂,时间漫长,需要在潮湿的环境慢慢干燥,更加适宜在中国南方地域来制作,在北方的环境中反而不易干燥。大漆对制作环境的要求也非常苛刻,需要尽可能在无尘环境中制作,这些都增加了制作的难度,拉长了创作的时间。从泥稿到最终实现为大漆材料,前后需要好几年。例如《宋太祖》造像衣袍为白色,传统大漆的颜色中的白色一般由蛋壳或者螺钿来显现,《宋太祖》的衣袍最终由蛋壳拼成,工艺复杂,工序繁复,但效果独特。所有技艺的追求都是为了思想的显现,调动观者在视觉深深的震撼中引入对历史、对文化无尽的思考。

田世信先生提供的童年照

2014 年,本文作者与田世信先生(右)在北京上苑工作室,田先生在做华君武肖像

坚韧的品格、深厚的文化涵养和高超的技艺,使得田先生走出了一条旁人无法企及的道路。而他唯一的愿望就是做一个专项性大漆材料的雕塑展览,让更多世人看到这种材料的魅力和价值。

其苦也无尽,其乐也无穷。全力以赴地享受这种其乐无穷,便是上天给予田先生艰难岁月的珍贵礼物。

田先生说:“雕塑在创作制作的过程中,有一种引逗的力量,这使我总是精力充沛地完成它。我非常喜爱这个事业,以往常乘火车路经中原,去时一片汪洋,归时耕地干裂得像中国碎瓷的图纹。但是那里的农民没有去理睬这样‘法定的’灾荒。每年照常执着地将种子播下去,我欣赏他们的执着。”

“平畴交远风,良苗亦怀新。”艺术是那么自然,富有生机。艺术创作从来没有捷径,艺术家将用一生的气力去完成。回顾田先生提供的一张老照片,孩童时期的田先生骑在玩偶牛的背上,认真地望着观者;再看2014 年田先生在创作《华君武像》时认真的眼神,时空由此融合,我也非常欣赏田先生的这份认真与执着。

——2023湖北漆艺三年展作品选