“喇”魂的形色表述:木里藏族苯教丧葬“囊卡”灵器研究

完德加

(四川大学俗文化研究所、文学与新闻学院 四川成都 610000)

引言

在人类的自我认知和生命叙述中,有关灵魂的概念大抵特指肉体之外的神秘存在。关于这种“不可捉摸的虚幻的人的影像”[1]的讨论,一直都是宗教学和哲学等学科研究的核心问题。虽然“我们所知道的民族没有一个不去考虑这一奥秘”[2],但不同文化传统对其认识有相当的差异。在西方传统哲学上,有关灵魂的讨论有希腊古神话诗人赫西俄德的“五纪说”;有柏拉图将灵魂分为理性、激情和欲望三部分;有亚里士多德对此批评基础上提到的营养灵魂、感觉灵魂和理性灵魂[3]等观点。在中国中原文化中,对灵魂的认识有“三魂七魄”之说,其中,三魂为胎光、爽灵和幽精。上述灵魂认识还有借助颜色的具体表述方法,譬如,希腊上古诗人赫西俄德的“五纪说”中对人类的灵魂用黑色、白色、黄绿色、红色进行区分[4]。同样,中国汉文的《黄帝内经》认为“天地之间,六合之内,不离于五。”[5]将人的精神活动分为“五神”,即神、魂、魄、意、志。《黄帝内经·灵枢·五色》中记载:“以五色命脏,青为肝,赤为心,白为肺,黄为脾,黑为肾。”[6]同时《黄帝内经·素问·六节藏象论》中记载:“心者,生之本,神之变也;……肺者,气之本,魄之处也;……肾者,主蛰,封藏之本,精之处也;……肝者,罢极之本,魂之居也……脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者,仓廪之本,营之居也,……其色黄。”[7]可见,在中原文化中,魂、魄等精神活动和人体脏器也有对应的颜色。而且,根据个体差异,将人也分为黑色(太阴人)、白色(少阴人)、红色(太阳人)、青色(少阳人)、黄色(阴阳和平人)。

在藏族传统的生命观研究中,“喇(བློ)”与“识(རྣམོ་ཤོསྤྲེསེ)”等概念是国内外学者所关注的内容。在国内,谢继胜将“喇”视为藏族原始宗教的灵魂概念。[8]才让也提出同样的观点,并认为其“最大特征是人的灵魂可寄存体外,建立形形色色的魂命物。”[9]林继富虽也提到藏族本土“喇”魂,但他把佛教“涅槃”思想的主体也称之“灵魂”[10],降边嘉措还认为,古代藏族的灵魂观念是藏传佛教活佛转世制度的思想根源和理论基础。[11]另外,还有不少学者提出,“藏传佛教认为人的生命始终没有完结,灵魂可以转世,它依据自己的行为随时进入一种新的生命周期轮回之中”[12],藏族对灵魂的看法与佛教轮回转世观念密切相关[13]等观点。持上述相同观点的学者还指出,苯教认为死后的躯体不过是人生在世去往来世进行轮回流转的灵魂住所。[14]然而,从藏族传统佛教与雍仲苯教自身文化视角看,轮回、转世、涅槃等思想的主体不是“灵魂”,而是“识”。“识”有六识、八识等不同分类,但根本上都是以眼、耳、鼻、舌、身、意等感官认知能力为基础的生命理解。

由此看来,在藏族传统生命观研究中,忽略“喇”魂的生命叙述或者将“喇”魂与“识”混为一体的现象,仍有待探讨。对此,娥满虽提出藏族民间信仰体系用具象物解释灵魂[15]的观点,却也没有说清此类“灵魂”在母语文化中的具体概念及其认知逻辑。在国外,很多学者注重“喇”魂的研究价值[16],奥地利藏学家内贝斯基所讲的“战神(དོགྲ་བློ)”[17]等除轮回主体之外的有关藏族灵魂观的研究皆与“喇”魂相关。有学者指出,“喇”魂认识是藏族先民对身体的认识为基础的一种灵魂观[18],“喇”魂不但有离开人体现象,而且可以用特殊仪式招回到人体上[19]。这些有关“喇”魂的研究都很有意义,但有关身体认识的具体文化逻辑究竟是什么,却仍未得到深入研究。

笔者在近八年的实地调查中发现,对木里藏族自治县等地苯教传统丧葬仪式中所用的“囊卡”灵器的形状与颜色进行研究,可以对目前有关“喇”魂认知有所突破。由此,本文将在藏文传统“喇”魂概念及其普遍认识的基础上,根据对木里藏族民间苯教传统“昔布(ཤོསྐྱིདོ་བྱསྤྲེདོ)”[20]二次葬习俗的实地考察,解读该丧葬中所使用的代表亡者“喇”魂的“囊卡(ནམོ་མོཁོའ)”灵器之颜色与形状,分析其形色表述所体现的“喇”魂认知逻辑。

一、藏族文化中“喇”魂的普遍认识

藏语“喇”字通常以“喇嘛”即“上师”一词被人熟知,但“喇”作为一种魂的范畴还通用于传统生命认识。这种认识既普遍存在于藏传佛教和雍仲苯教的文献中,又渗透在藏医学和藏族民俗文化实践里。因此,它不仅是佛苯宗教生命认识的核心概念之一,而且是藏族乃至青藏高原周边传统诸多民俗文化事象[21]的思想依据。

不同文化灵魂表述传达着其独特的思想传统与文化特质。“喇”魂作为探究藏族本土文化核心思想的重要概念,也有其独特的表述逻辑。

在藏文佛苯文献的生命叙述中,除了肉身之外,还有“喇”、寿(ཚོཛེ)、命(སྲོཡོགོ),“喇”、寿、识(རྣམོ་ཤོསྤྲེསེ),“喇”、意(ཡསྐྱིདོ)、心(སེསྤྲེམོསེ),或者“喇”、气(ཚོཛེ)、命等相似的若干三组概念。上述四组概念中的前两组通常见于佛教文献,后两组常见于雍仲苯教文献。在藏传佛教《旧续》中,有“三界有情之‘喇’、寿、命”[22]的记载,说明三者不只是人的生命特征,还是三界六大众生共同的生命特征。至于三者在人体对应的具体位置,也有“‘喇’位于身……,寿在心中央……,命有四种形式……”[23]的记载。而且,《俱舍论》中“命即寿,能持暖及识”[24]的记载,将寿与命视为一样。对此,居·米旁讲到:“在不同论典中,对此既有分别解释的,又有将命视为风的。这些观点其实不矛盾。在身体核心处,意识所依之风大精要所在之处为命,命所延续的时长为寿。因它随心转移而被称为‘喇’,以此分区别”[25]。同样,在藏传佛教及藏医学也有相似解释,并且拿油灯为喻体,讲述三者关系,譬如“如同灯油之寿,如灯芯之命,如灯火的‘喇’为使众生之根活着的三因素”[26]。另外,对“喇”、命、识三者还有“命依、命脉、识”[27]的解释。关于三者在人死后的去向,《地相术宝集》中有如下记载:“命、‘喇’、‘识’三者,命被阎罗鬼所断,识随业力,‘喇’以亡者之形留在墓地。好墓地则兴‘喇’,能护佑活人,称之祖先‘喇’魂会守护。劣墓地则衰‘喇’,“喇”将寻活人救助,故招人畜病魔灾祸。”[28]

在雍仲苯教文献中有“若不知‘喇’、意、心三者,指引者无法引导”[29]的记载,说明这三个概念及其所指的生命认知在其生命观中的重要性。对这三个概念的意思,在《密法注释》等如有“对阿赖意识积习气而为之‘喇’,随其者为心,受各种苦乐者为意”[30]的解释。另外,还有“‘喇’是心的神变,意是心的集散,心是阿赖遍布”[31]和“心基于心脏……;意则分别诸外境……;‘喇’则随习性……”[32]等三者具体特性的说法。除此之外,苯教文献中也将三者关系用油灯比喻,譬如,“心如火焰、意如光、‘喇’如烟”[33]。因此,佛苯不同三组概念在具体油灯喻体指向上虽有差别,但皆有“喇”魂的认识。此外,苯教还有“喇”、气、命的三组概念,其中,气是“喇”的依靠,如果没有气,“喇”则无法发挥作用。[34]这些概念所指对象虽不相同,但在三组概念中彼此相连,以特殊的阶序关系构成藏族佛苯各自宗教生命叙述整体理论框架。

根据藏传佛教和雍仲苯教轮回思想及各自不同三组概念,“喇”魂不是其最核心的概念。作为同属逃离“六道生命轮回之苦”而追求各自终极“佛果”的宗教文化体系,二者均不把“喇”视为生命轮回的主体,而把“识”或“心”视为因业力得以轮回的主体。换言之,经历三界六道众生轮回“苦海”,通过“次第”修学最终获得“远离六道生命之道”而达到“圆满之果”者的“识”或“心”,与“喇”各属不同的生命认识。值得关注的是,“喇”虽不是藏传佛教与佛教化的雍仲苯教所提倡的轮回主体,但它是藏族传统本土民间信仰文化中最为普遍的概念,而且它与“识”和“心”不同,被视为能够依附于外界事物而存在。因此,“喇”魂所在之处有专称“‘喇’宿(བློ་གོནསེ)”等概念,且认为“喇”魂在人畜体内的位置根据日月星相的变化而移动。这种观点甚至渗透到藏医药治疗规则。对此,南喀诺布也提到:“‘喇’是指命根即自然界的一种能量。因此,认为当某人的‘喇’魂出现衰弱、消失,甚至离开人体等情况时,其身体和生命也会出现相应的衰败。‘喇’魂在身上的住处位置也与天相、日晨、星曜、昼夜、时辰等联系。”[35]此外,“喇”魂所在之处不限于人畜等生命体,还可以寄宿在其他物体上。由此延伸的概念如有“喇则”“喇箭”“喇城”等人造物和“喇山”“喇湖”“喇玉”等自然物。

然而,从生命认知角度看,藏族本土“喇”魂认知的核心逻辑是什么呢?对此,笔者认为,青藏高原东延木里等地边缘化的苯教及其“昔布”丧葬中的“喇”魂实物表述,是值得我们关注的相关研究对象。

木里是“藏彝走廊”核心地带[36]。在解放前的三百余年里,木里属于当地格鲁派土司政教合一政权[37]管辖范围,曾传播苯教、宁玛派、噶举派、萨迦派、格鲁派等教派。在以格鲁派为主导的宗教环境下,各教派发展情况不同。其中,苯教仅传于离寺院较远的依吉乡等个别藏族村落。这些村落的苯教“昔布”丧葬[38]与敦煌文献(P.T.1042、P.T.029)所记的苯教丧葬[39]有一定联系。在丧葬仪式中,为亡者“喇”魂祭羊进行二次葬时,苯教法师们用被称为“囊卡”的特殊器物来代替亡者。在此,笔者将在概述藏文“囊卡”概念与“喇”魂信仰的关系基础上,借助木里藏族苯教二次葬“囊卡”灵器不同图案及其经书,探讨当地传统苯教对“喇”魂的形状与颜色特殊表述及其特征。

二、“喇”魂的差异性:“囊卡”灵器及其形状

藏文“囊卡”一词,虽通常指天空,但在不同的语境中亦有其他涵义。物理空间概念的“囊卡”,在藏传佛教和雍仲苯教典籍中分为两类:一类是无法触碰而视为永恒不变的虚空;另一类是如房屋的“囊卡”、宝瓶的“囊卡”等有限而不定的空间。二者在藏传佛教知识体系中属于分别一切“所知(ཤོསྤྲེསེ་བྱ)”两大分类之物与无常。其中,前者为“常”即永恒不变的存在范畴,而后者则为“无常”即随时因前提条件的变化而变化的存在范畴。此外,“囊卡”还作为表示数字“零”(如“火空海”即403 年)和“空”的词。“空”的指向,一方面是“屋里无人”的意义之空无,另一方面也是“花绳上无蛇”意义上的本质空,即性空。基于后者意义上的理解,“囊卡”即天空,是指在藏传佛教与雍仲苯教中高僧和修行者去世后的一种归宿,是“法性空”即“涅槃”之义。除此之外,“囊卡”是在藏族传统“堆(མོདོཡོསེ)”仪式中所用的十字网格[40]和各种网格状的灵器[41]①丹贝尼玛主编.苯教大藏经[M].TBRC扫描版(出版信息不详),1997(300)。这是在木里苯教丧葬中代替亡者“喇”魂的器物,是一种竹子或木条杆十字形交接处用各种颜色毛线有序编织成网状的菱形器物。

木里藏族苯教“昔布”丧葬经书中的第一本为《丧葬解脱次序(འདུརི་གྱིསྐྱི་གྲཡོལ་རིཡོམོ་དོབུསེ་ཕྱཡོགོསེ་བོཞུགོསེ་སེཡོ)》(以下简称《次序》)。该经书被视为整个仪式的总目使用,不在仪式中念诵。经书末附有各种不同的“囊卡”图像。经书篇幅不长,纯文字部分和“囊卡”图案及其注释共有四张,共八页。该经书包括封面在内的纯文字部分共有五页,图文相夹部分有三页。在上世纪中叶,这些经书因偷藏于悬崖而免遭销毁,成为研究当地苯教“喇”魂认识的重要文本材料。现存的木里苯教《次第》版本中共有十五种不同图形的“囊卡”。由于该版本“囊卡”图形后缺少封底,因此,无法断定该书“囊卡”图像是否只限于该数目。现存的每个完整“囊卡”图案由一个、半个或多个菱形“囊卡”图案构成,而且每一种图像及注释示有不同称谓及其使用对象。

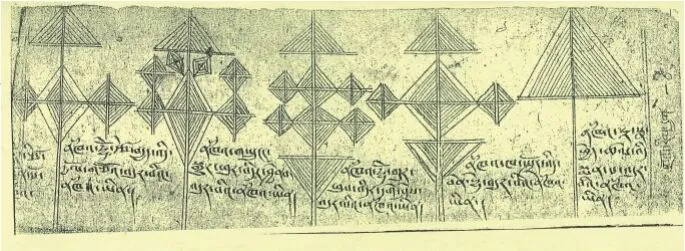

在此,将共三页上的十五种“囊卡”以从左到右的顺序分别解读。其中,在第一页(见图1)上的“囊卡”为:

图1 “囊卡”图像1-5

1.“囊卡恰琼吉尔普(ནམོ་མོཁོའ་བྱ་ཁྱུང་སྒྱུརི་སྤུརི)”即“琼鸟飞翔之囊卡”,由一个大型十字竹架上编织四个小“囊卡”组成。其核心十字形框架中央为一个较大的“囊卡”,其上方和左右各有一个较小的“囊卡”,其余朝下一头作为插杆。根据经书图案下方的题记注释,该“囊卡”造型专用于丧葬英雄。

2.“囊卡叶姆琼桑(ནམོ་མོཁོའ་ཡུ་མོཡོ་ཁྱུང་སེསྤྲེང)”即“牝鹿琼鸟狮的囊卡”,由一个十字形硕大“囊卡”和下方的三角半截“囊卡”组成,且两个“囊卡”左右两边对称连线。根据题记注释,此类“囊卡”用于丧葬妇女。

3.“囊卡雍仲巴瓦(ནམོ་མོཁོའ་གོཡུང་དྲུང་འབོརི་བོ)”即“卍字永恒照耀的囊卡”。在一个大型“囊卡”主干上方编有小囊卡之外,大“囊卡”四角按逆时针方向分别接一个小“囊卡”构成“卍”字形状。此类“囊卡”用于丧葬苯教法师。

4.“囊卡马娜康冂(ནམོ་མོཁོའ་དོམོརི་ནགོ་ཁོང་འཇཡོང)”即“紫黑椭屋的囊卡”,由三个菱形完整“囊卡”和一个三角形半截“囊卡”组成。其基本形状与“囊卡雍仲巴瓦”相似,但缺少构成“卍”字形状的上下两个小“囊卡“。此类“囊卡”用于丧葬密咒师。

5.“囊卡多杰泽君(ནམོ་མོཁོའ་རྡཡོ་རྗེསྤྲེ་རྩེསྤྲེ་འབྱུང)”即“金刚顶的囊卡”,类似于“囊卡布姆琼桑”,也是由左右对称连线的一个菱形和一个三角“囊卡”构成,但二者位置不同,该图案三角“囊卡”位于上方,顶部朝上。此类“囊卡”用于丧葬大臣。

第二页(见图2)上的“囊卡”为:

图2 “囊卡”图像6-10

6.“囊卡多杰泽嘉(ནམོ་མོཁོའ་རྡཡོ་རྗེསྤྲེ་རྩེསྤྲེ་བོརྒྱདོ)”即“八股金刚杵的囊卡”,由三个菱形和一个三角形“囊卡”构成。其结构在不连线的“多杰泽君”图案上,中间囊卡两边各有一个小菱形“囊卡”。此类“囊卡”用于丧葬主要君王。

7.“囊卡雍仲吉普(ནམོ་མོཁོའ་གོཡུང་དྲུང་སྒྱུརི་ཕུརི)”即“永恒幻橛的囊卡”,由七个菱形“囊卡”和一个三角形“囊卡”构成。其结构在“囊卡多杰泽嘉”的基础上,于三角形与中间大菱形“囊卡”间,以中间主杆为中心而斜加两个较小“囊卡”连在三角“囊卡”的横杆上,并在中间大“囊卡”的两翼小“囊卡”竖向竹杆上端,分别另加一个小“囊卡”而构成。此类“囊卡”专用于丧葬辛饶②藏文“辛饶(གོཤོསྤྲེན་རིབོ)”通常指雍仲苯教创始人。然而,从该文本角度看,“辛饶”应该是所有优秀葬师。。

8.“囊卡多杰古铺(ནམོ་མོཁོའ་རྡཡོ་རྗེསྤྲེ་གུརི་ཕུབོ)”即“金刚搭篷的囊卡”,由六个大小菱形“囊卡”和两个三角形“囊卡”构成。其形状像是两个正反对接的“囊卡多杰泽嘉”一样,在一个主干上中间串编两个大菱形“囊卡”,上下两头并上编相对的两个三角形“囊卡”,中间两个大“囊卡”左右各接两个小菱形“囊卡”。此类“囊卡”用于丧葬“格西”高僧。

9.“囊卡喀卓(ནམོ་མོཁོའ་ཁོ་སྤྲེཡོདོ)”即“对称囊卡”,由一大两小菱形“囊卡”和两个三角“囊卡”构成,其结构比“囊卡多杰古铺”中间少一串菱形“囊卡”,十字形杆上中间编有一大菱形“囊卡”,其左右各有一个互为对称的小菱形“囊卡”,上下均有互为朝向对称的三角“囊卡”。此类“囊卡”用于丧葬小僧人。

10.“囊卡达娜谢擦(ནམོ་མོཁོའ་རྟེ་སྣེ་ཕྱསྤྲེདོ་ཚོལ)”即“半截马鼻的囊卡”,是在十字形竹竿上方编织硕大的三角“囊卡”,较为简单。此类“囊卡”用于丧葬医者。

第三页(见图3)上的“囊卡”为:

图3 “囊卡”图像11-15

11.“囊卡贡格康桑(ནམོ་མོཁོའ་དོགུང་གོསྐྱི་ཁོང་བོཟོང)”即“空中精宿的囊卡”,由大小一样的九个小囊卡组成。其结构上,中间竹竿横向三个平行杆并左右各一杆与其垂直连接,九个连接点上编织一个一样大小的“囊卡”。此类“囊卡”用于丧葬大商人。

12.“囊卡桑森扎米(ནམོ་མོཁོའ་སེང་སེསྐྱིང་དྲ་མོསྐྱིགོ)”即“明亮窗棂的囊卡”,由两个菱形和三个三角形半截“囊卡”组成。其结构在主干中间和上方各有一个完整的菱形“囊卡”,中间“囊卡”两边和下方均有一个三角形半截“囊卡”一角朝中心。此类“囊卡”用于丧葬工匠。

13.“囊卡米古达隆(ནམོ་མོཁོའ་མོསྐྱི་རྐུ་རྟེ་སློཡོང)”即“偷人求马的囊卡”,由三个完整的菱形“囊卡”组成。其结构为三个“囊卡”均串于主杆上,并用两个竹子分别连接三者左右两端。此类“囊卡”通常用于丧葬“曾贡”即“祖先之尊”。

14.“囊卡玉姆古铺(ནམོ་མོཁོའ་ཡུ་མོཡོ་གུརི་ཕུབོ)”即“牝鹿搭篷的囊卡”,由九个大小不同的菱形“囊卡”组成,其结构为在十字形主杆中间一个大菱形“囊卡”上下左右各有一个小“囊卡”之外,大“囊卡”每菱边上各接一个小“囊卡”而形成以大囊卡为中心的“米”字造型。此类“囊卡”通常被视为“见曾孙亡者”的“囊卡”。

15.“囊卡姆纳亭(ནམོ་མོཁོའ་མུན་ནགོ་སྟསྤྲེང་ཁོམོསེ)”即“黑天上界的囊卡”,跟“囊卡贡格康桑”相似,由九个“囊卡”组成,但该“囊卡”主杆上的三个串联菱形大“囊卡”左右两边六个“囊卡”均略小。此类囊卡通常用于丧葬被河水带走的孩童。

这些“囊卡”图像的整体结构、大小、复杂程度虽不同,但均以一定逻辑编织而成。从各图像及其题记注释中能够看到,十五个“囊卡”均为不同亡者所用。对不同性别、死因、社会地位、职业等亡者,有相应的不同结构“囊卡”形状。上述十五个“囊卡”图像中,结构较为复杂的如有为辛饶①“辛饶”在此泛指优秀“辛”葬师。、富人、有曾孙的老者、被河水带走之子等使用的“囊卡”,结构较为简单的如有为医者、妇女、臣子等使用的“囊卡”。此外,有些图像结构之间有明显的可比性,譬如,妇女和大臣的“囊卡”结构正好上下相反;主要君王和英雄的“囊卡”除了顶部的三角与菱形的差异外,整体结构相似;苯教法师与密咒师的“囊卡”、格西与小僧的“囊卡”间也有相似的基本结构,只有部分增减的差异,等等。由此看来,此类材料对进一步了解苯教文献中提到的所谓“三百六十种葬式”研究有重要参考价值。然而,“囊卡”能成为亡者灵器的核心思想逻辑是什么呢?对此,除了上述文献中的“囊卡”图形之外,还需要观察在仪式中正式使用的“囊卡”颜色及特征。

三、“喇”魂的共性:丧葬仪式中的“囊卡”颜色

在有关苯教“兌(mdos)”仪式中的“囊卡”文献及灵器实物中,我们常能看到单色或混色等不同颜色搭配方式的“囊卡”。然而,木里苯教丧葬仪式中所使用的“囊卡”灵器的颜色有一种固定搭配方式。无论用哪个形状的“囊卡”,每个十字形竹竿上编织的毛线必须有白、黑、红、绿(或蓝)、黄五种颜色。在编织时,从十字形的中心交界处开始向外按顺序缠绕。对此,根据当地苯教法师解释,白色代表骨头、黑色代表肉、红色代表血液、绿(或蓝)色代表气、黄色代表皮肤。①根据2018年11月5日采访木里县依吉乡吉素村苯教老法师吉嘎扎西的内容。除此之外,根据毛线缠绕的方式,每个“囊卡”有前后之分,竹竿突出一面视为背。在其背面,按照自里到外的顺序又各裹一层白、黑、红、绿(或蓝)、黄色的布块。如此完成的“囊卡”,才具备了能够接纳“喇”魂的条件。

此外,如此编织的象征符号未经一定的仪式加持,还不具备真正代表“喇”魂的功能。使“喇”魂真正成为仪式中生命“再现”的载体,还需要法师们对其念诵《建“囊卡”》经书。该经书也跟当地其他苯教手抄经书一样,极具古藏文写作特征和地方口述文本特征,并体现出其生死观等信息。以下为片段翻译:

喂!已故的尊贵“扎沃”②“扎沃”是对寿终正寝亡灵的尊称。……,尊贵的逝者,当葬师消失于世,也辗转到亡者之墓;血失于水界后,辗转到甘露唤醒之遗骸上;体温消失于火界后,辗转到甘露火药之上;气消失于风界后,辗转到体温与烛光上;头发消失于林木后,也辗转到此柏树上。心消失于天界后,献红玛瑙而辗转于此。消失于五蕴之后,也辗转于该遗体的“囊卡”中。

根据《建“囊卡”》文献,木里苯教认为任何死亡的过程都是身体的血液、热量、气、头发、心等分别消失于水、火、风、木、天的过程。集聚于“囊卡”上的五种颜色所代表的生命体征正是被视为一种活态生命的根本即骨、肉、血、气、皮。另外,经书中以自问自答的方式讲述一段“历史”故事,以此确定其思想的正统性和合理性。翻译如下:

遗体“囊卡”最初如何出现?在“杰域丁桑”之地,在“嘉的维摩”上,挂起五彩丝绸,献于“玛达”葬师手中。那“玛达”葬师用它做遗体“囊卡”,……,建躯体为依靠。中心用白线,说明逝者心脏鲜活,其竿示为骨头;白线连到黑线,“魔羊”示为肉;黑线连到红线,以示欲望之血;红线连到蓝线,以示嫉妒之气;最终连到白丸,以示消除五毒障,象征在“囊卡”门口醒来。这遗体“囊卡”,献给“噶透③“噶透(བོཀའ་ཐུགོ)”,是一个苯教专用名词,词义尚不确定。”之所依,白绳有海螺白色城,蓝绳有玉蓝色城,黑绳有铁黑色城,红绳有铜红色城,黄绳有黄金色城。尊者善人“扎沃”,您也居住于五种宝物之殿,献给“噶透”,请将其当成依靠。依世间古俗,请祖先坐在上方,依靠此桦木,关照该亡者的善祖,诸善祖今日走向如白绸般平坦之路。插杜鹃庇护树,请到白色毛毡上,保佑子孙后代,集聚强势富贵兴旺。

正如文献所述,随着代表亡灵的“囊卡”灵器搭建完毕,围绕“喇”魂的仪式就会正式开始。在仪式中,亡者亲人将“囊卡”抱在胸前,跟随法师到亡者尸体初次丧葬时埋葬骨灰的地方,迎接亡者“喇”魂。在此,法师开始念诵:“尊贵的亡者,您去世后肉体化为泥土,血化为水,头发变成树木,心变成天空。今日带着‘囊卡’来迎接您的‘喇’魂。今天接您回家,明日给您指路,后天给您献羊。”④此文以扎西法师在丧葬现场念诵的内容翻译。随后举行祭祀,家人将“囊卡”、装有十三节遗骨的宝瓶与被称为“喇石”的几个墓地黑白小石头带回家。到家时,唯独将“囊卡”带进家屋,置于祭坛上方并在前面摆设各种祭品。骨灰瓶和“喇石”均搁在室外隐蔽处。次日,在为“喇”魂指路时,将家中的“囊卡”带到外面搭建的仪式专用场地,围绕“囊卡”对“喇”魂举行“解救”和献羊指引归故的仪式活动。

最终解除“囊卡”灵器而送回“喇”魂后,将“囊卡”焚烧而结束所有仪式。为了解除“囊卡”,法师将诵唱《打开“囊卡”之门》的经书。该经书劝说亡者的“喇”魂前往北方后不再执念“囊卡”,并讲述了一段为何不执著“囊卡”的故事,翻译如下:

其初搭建“囊卡”作为尊贵“扎沃”遗体的代表,“囊卡”灭于自然。葬师“玛达”为其打开东门,以示后人将在东方繁衍和日月星从东方照亮之意,于是打开东门;打开南门,以示一切福气均在南方,……;打开西门,以示死神走到西方,……;打开北门,以示“塔尔兰木(解脱之路)”引向北方,……。打开“囊卡”左门,以示将地狱等三恶趣之门开往下方;打开“囊卡”右门,以示打开“扎沃”上天之门;“扎沃”再去“囊卡”神秘之处。请勿眷念木、石的躯体,……。

这是对“囊卡”进行再次符号化的一段故事,由此显示“囊卡”解除的益处及与生死两界的关系。最终目的是将亡者“喇”魂送到天界。

总之,“囊卡”一词在藏文中除了天空、性空等含义之外,也指苯教仪式中一种用枝条和毛线编织的仪式用品。然而,在木里苯教丧葬中,它还用作亡者“喇”魂的灵器。这种灵器基本结构以十字形为基础,但根据不同死者的身份等信息,有形状上的差异。如果说“囊卡”的形状展示的是不同亡者生前的社会生活及死亡情况,那么,其颜色表达的则是所有亡者生理活态的基本特征。换言之,木里苯教对所有亡者“喇”魂的认识是基于人体骨、肉、血、气、皮的人体整体结构认识。此外,当地苯教丧葬所有“囊卡”皆用白、黑、红、绿或蓝、黄五种颜色表达人体的骨、肉、血、气、皮的整体结构,以及以此为基础的“喇”魂的整体认识逻辑。古希腊和中原文化中用不同颜色对个体灵魂的分类叙述[42]①程志梅.灵魂的颜色[J].海南大学学报,2022(1)与藏族苯教对所有“喇”魂以五种颜色的合体叙述虽有差异,但二者所述的五种颜色及其分别所表示的水、金、火、木、土五种元素的文化认识极其相似,体现出二者共同的一些文化认知逻辑。

从木里藏族苯教整体丧葬文化角度看,当地“昔布”丧葬是送亡者“喇”魂到故土的二次葬。而在此之前的初次丧葬是亡者尸体与家庭的分离,其中体现出人类普遍对死亡及尸体的恐惧。初葬中亡者“喇”魂随其遗骨送到墓地,被视为尚未正式安魂。亡者“喇”魂随时可能回家,甚至扰乱家庭正常生活。死者“喇”魂通过二次葬才能亡而归故,成为记在“祖谱”的神灵。这体现出对死者的亲与惧、益与害、神与鬼的双重心理矛盾。通过仪式达到分别生死两界的目的,从此活人有义务为死者“喇”魂举行供奉,而“喇”魂以祖神身份有义务护佑活人,以平衡和互惠的形式回到生活常态。因此,二次葬在当地苯教传统中,被视为极其重要的生命仪式。尤其是家中老人死后,家人必须在六十年之内为其“喇”魂举行“昔布”丧葬。

综上所述,木里苯教丧葬中的“囊卡”既不是指物理空间之天空,又不是佛苯终极追求之性空,而是代表“喇”魂的一种仪式灵器。因此,“囊卡”是“喇”魂的物化表述。从当地苯教“囊卡”灵器的不同形状和颜色表述来看,“喇”魂是以人体骨、肉、血、气、皮肤的结构而呈现的灵魂观。重构肉体“活态”特征的“喇”魂替身,既有五种颜色与基本结构所表达的生命共性,也有基于不同社会分类及价值取向而编织的不同形状所表达的个体差异。这种差异体现了当地苯教“喇”魂认知中的阶级观。

结语

丧葬是划分亡者与活人世界的生命仪式,它承载着相关文化的死亡观、生命观等信息。木里苯教“昔布”丧葬的“喇”魂认识有以下表述特征和学术价值。

首先,从藏族传统宗教文化角度看,木里苯教丧葬中的“囊卡”代表的是“喇”魂的灵器。“喇”魂和“识”各有不同的生命认知逻辑,前者基于对肉体了解的灵魂观,而后者基于感官能力认识的意识观。二者虽分别属于亡而归故的思想与生命轮回、追求涅槃思想的不同体系,但藏族佛苯各自不同的三组概念,反映出藏族传统宗教文化在历史演变中形成的异而不悖的共存逻辑。

其次,从跨学科角度看,这种“喇”魂认识对苯教古藏文文献与墓葬研究有一定的参考价值。根据木里苯教“昔布”丧葬及其“喇”魂认识,敦煌文献中以佛教信徒视角批评祭羊[43]送“识”,是佛教或雍仲苯教信众对此前“喇”魂文化传统的误解和偏见。早期敦煌文献中所批评的,是佛教思想传入之前的、以“喇”魂观为基础的本土宗教丧葬习俗。这种丧葬的目的是送“喇”魂归故而安,而不是以“识”的认知逻辑为基础的追求远离六道轮回的解脱或“佛果”。此外,在西藏考古中发现的二次葬[44]、陪葬等丧葬文化[45]现象,也不是以佛教与雍仲苯教思想之“识”观思想为基础的文化遗址,可能是基于更早期的“喇”魂思想的具体文化遗迹。

再次,藏文佛苯生命叙述中的跟“喇”魂相关的三组不同概念是佛苯宗教文化重叠重构的结果。这种结果表现出佛、苯宗教文化经历最初的敌对关系走向共存关系的逻辑。这不但是佛教向本土宗教文化学习的成果,也是本土苯教向佛教理论体系学习的成果。在佛教轮回观念的影响下,传统苯教吸收了“识”及其相关文化思想而形成雍仲苯教及其新的理论体系;在青藏高原本土宇宙观和生命观的影响下,佛教也吸收了“喇”魂认识及其相关三界和神灵世界文化而形成了藏传佛教新的宗教文化特征。佛苯相融共存的历史启示我们,任何新的文化在本土化过程中,既会有与原有文化互相排斥的情况,又会有相互学习的情况,前者的后果是彼此边缘化乃至消灭,后者的结果是彼此成就和发展,达到相处相融,和谐共处的目的。

最后,从跨民族角度看,木里藏族“喇”魂认识及其苯教传统文化对我国多民族文化关系研究也具有一定参考价值。四川木里、盐源等地大部分藏族与云南西北部的普米族,在汉文的不同史料中被划归为“党项羌”[46]、“白狼羌”[47]、“牦牛羌”[48]或“藏族”[49]等古“西羌”[50]后裔,而从二者自身传统氏族记忆角度看,他们属于青藏高原早期“董”氏后裔[51]。考虑到古“西羌”跟现代诸多民族之间的历史关系,木里传统苯教“喇”魂认知逻辑,对中国多民族传统文化间的互动关系和内在联系研究具有重要参考价值。