家访工作当“从心”“从理”

付蓉

在众多家访对象中,存在心理问题的学生是教师重点关注的对象。学生心理问题的产生往往与家庭密切相关,但不少家长不愿承认自己的孩子存在心理问题。为此,我们定期请心理健康老师用专业测试工具给学生做心理健康诊断。心理健康测试可以比较准确地找出学生成长过程中的问题和困惑,班主任可以在此基础上通过家访与家长交换意见,寻找解决办法。

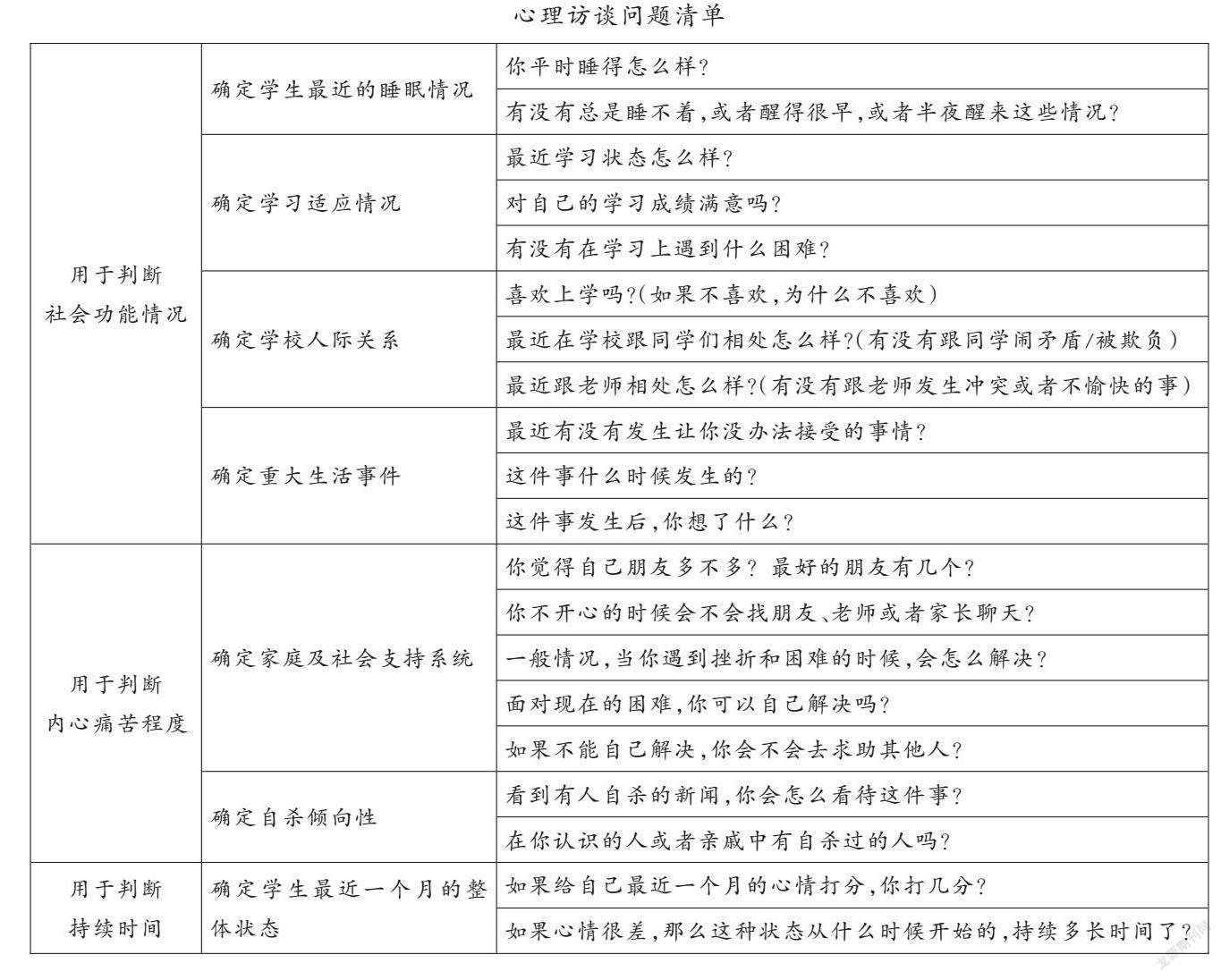

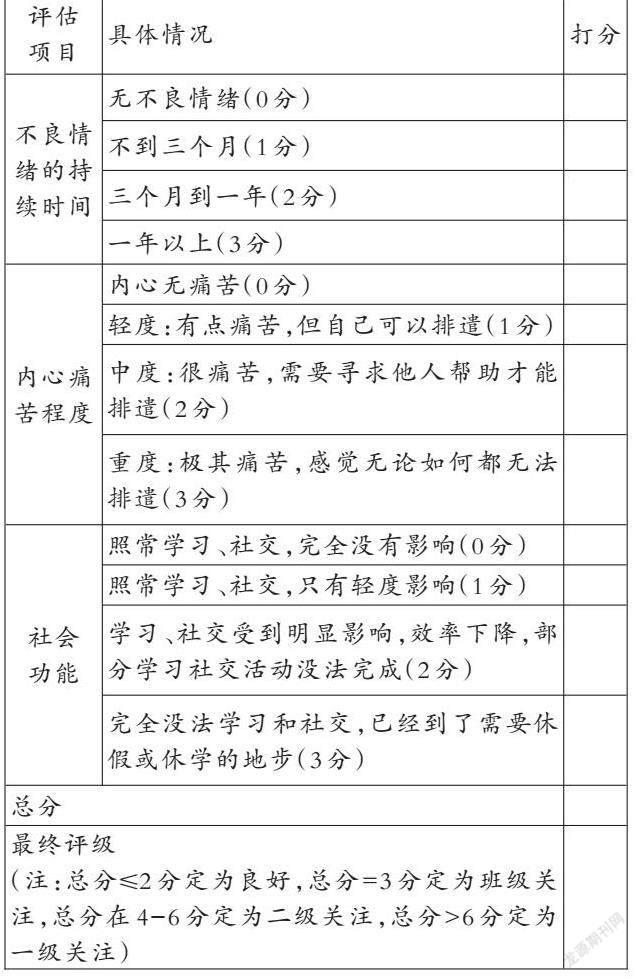

“从心”出发,让家访有条不紊

家访前,我们会对全体教师进行家访专题培训,列出“心理访谈问题清单”(如下表),帮助教师避开谈话的雷区,提醒教师学会做被信赖的倾听者,从家长言语和家庭环境中搜集信息。教师要以解决问题的思路搜集各类信息,不能因为问题超越自己的工作范围就置之不理。同时,我们会着重培养教师敏锐的洞察力、准确的语言表达能力、灵活的应变能力、访后的分析能力等。家访后,教师根据搜集到的信息,填写以下评估表。

当然,我们不得不承认,即使培训、学习、准备得再充分,也“隔行如隔山”,班主任“半路出家”的访谈,不能代替心理健康从业人员的疏导。教师家访前参加培训、学习,是为了在交流中不激化问题、不引发问题,期待对问题的解决有一定程度的帮助。对于存在心理问题的学生,教师要在尊重、关爱的基础上,引导家长寻求专业机构、专业人员、专业手段的帮助。

“从理”深思,让家访有章可循

在具体实践上,我们认为,在对存在心理健康问题的学生进行家访时,教师要遵循以下基本原则。

1. 寻找原因,不指责家长。

学生出现问题,最揪心的还是家长,此时的家长往往处于一种无助的状态之中。我们家访,是为了从家长身上窥见学生心理问题出现的诱因,寻找导致学生心理出现问题的家庭因素,但这只是过程,不是终极目标。我们的终极目标是帮助学生解决问题。在家访的过程中,教师一定要分清主次,不要舍本逐末。所以,发现家长身上存在问题时,我们要避免用指责的口吻表达问题,要引导家长正视问题本身,而不是过度自责愧疚,只有这样,才能冷静客观地直面问题、解决问题。

2. 深度共情,形成紧密团体。

我们在与家长交流学生问题时,还要站在家长立场,设身处地为学生着想,与家长深度共情,构建学生、家长、教师的成长共同体。这样才不会让家长站到学校与教师的对立面,将孩子的问题归咎于学校或教师。教师只有理解家长,才能获得家长的信任,才能取得家长的支持和配合,形成解决学生问题的合力。

3. 积极暗示,树立强大信心。

当孩子出现问题,无论是孩子还是家长,都会进入一种紧张状态。此时,建立信心就显得尤为重要。不论是学生还是家长,都需要树立强大的信心,这样才能有助于问题的解决。教师在家访中,可以通过发现并肯定学生优点、表扬鼓励学生的方式,让家长和学生获得信心和动力;还可以引导学生和家长将眼光从“聚焦当下”转向“放眼未来”,对未来充满着积极的心理暗示,也有助于眼前問题的解决。

在家校社协同育人的大背景下,我们更要注重对家长进行家庭教育指导,在学生成长的关键问题上给家长提供切实有效的帮助,让家访更有成效。

(作者单位:湖北省宜昌市东山中学)

责任编辑 陈建军