出境旅游安全救援中华侨华人作用研究

邹永广 杨勇 李媛 陈莉

[摘 要]面对日益频发的出境旅游突发事件,如何借助华侨华人力量实现有效的应急治理已成为理论研究和现实发展的迫切需要。文章以泰国普吉岛游船倾覆事故为例,采用社会网络分析方法,分析事故救援参与主体的网络结构特征,研究发现:(1)在应急响应、救援处置和善后恢复阶段,以中国驻宋卡总领事馆为代表的驻地领事馆是救援的核心力量发挥主导作用,华侨华人志愿者、泰国华侨华人社团作为积极响应者和参与者,发挥重要协助作用;(2)通过核心-边缘模型分析显示,在应急响应、救援处置和善后恢复阶段,泰国华侨华人社团、华侨华人志愿者等组织均处于核心位置,作为积极协助者和参与者,尽最大能力争取资源参与救援,在维护中国游客在泰国的旅游安全利益中发挥重要作用。研究建议,继续增强驻地领事馆在突发事件的信息预警、应急响应、紧急救援和善后处置能力,倡导建立境外旅游安全救援联盟,促进华侨华人自愿维护境外同胞安全利益。

[关键词]旅游安全;应急救援;华侨华人;泰国;中国

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2023)05-0073-14

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.00.035

引言

中国旅游研究院发布的《中国出境旅游发展报告2020》显示,2019年中国公民出境旅游人数达1.55亿人次,出境旅游消费规模超过1338亿美元,出境旅游人次和消费均保持稳定增长1。但同时伴随着各种传统与非传统旅游安全风险的异质性变化,出境旅游仍面临着诸多安全层面的制约和挑战,表现为出境旅游安全事故的发生频率逐渐增加,事故的类型趋于复杂化[1]。泰国作为中国游客出境旅游最为可能首选的国家2,同时也是我国出境旅游安全事件高发的国家,中国游客在泰国遭遇的旅游安全事件见诸报端,不仅严重威胁到中国游客的生命财产安全,而且也阻碍了中国出境旅游的健康发展[2]。在旅游安全事件发生后,泰国政府和驻地领事馆发动企业和民众等进行全力救助,为中国游客的紧急救援和善后处置提供了积极帮助。与此同时,在历次紧急救援过程中,从铺天盖地的新闻报道和网络媒体宣传可以发现,有一支默默积极参与救援的强大力量——华侨华人及社团组织。他们凭借着在事发国政治、经济、外交、人脉等方面的优势,能够在跨境旅游突发事件的应急救援中发挥关键作用[3]。因此,科学认知华侨华人在出境旅游突发事件应急处置不同阶段扮演的角色与发挥的作用,对于有效治理游客出境旅游安全事件、推动中国出境旅游产业的健康发展具有重要的理论和实践意义。

华侨华人拥有跨国和跨文化的独特背景,既熟悉所在国情况,也与祖籍国有亲缘联系[4],是一个集人力资源、资本资源、文化资源、政治资源、科技资源、信息和网络资源等多种资源于一体的资源系统[5]。中国有大量的境外华侨华人以及发展日渐成熟的华侨华人组织,他们掌握着大量的当地资源,是当地突发事件救援、社会公益慈善和国际外界事务治理中不可或缺的重要民间力量[6]。泰国华侨华人社团非常注重承担社会责任,积极参与社会性活动,参与泰国社会建设,实施社会救助和推动华文教育,是促进中泰友好邦交的桥梁和纽带[7]。在出境旅游安全事件的应急处置中,由于受异地社会环境、跨国应急机制和善后救援体制等问题影响,往往会导致救援延误甚至错过最佳紧急救援时间,从而引发不必要的人员伤亡和财产损失。因此,在中国赴泰旅游持续发展的背景下,积极推动泰国华侨华人及其相关组织参与中国游客赴泰旅游安全事件的应急救援处置工作,协调中泰两国之间进行紧急协作救援与善后处理,对于维护中国同胞的海外旅游安全利益具有重要意义。

基于上述,本研究试图通过典型案例,使用社会网络分析方法,分析泰国华侨华人在应急救援网络中的作用和角色,深入探讨华侨华人及相关组织在事故救援、处置与善后方面的沟通协调作用,旨在为充分发挥华侨华人组织及社团在出境旅游安全应急救援中的积极作用提供解释。

1 相关研究进展

纵观国内外学术界,华侨华人的作用研究是一个长期热门的研究话题,20世纪初、第一次世界大战后、第二次世界大战后及20世纪80年代曾4次成为学术界关注的焦点。华侨华人在中国改革开放、经济社会的建设与发展過程中起了重要作用,是中国现代化的建设者、祖国和平统一的促进者和国家安全的维护者,是实现中华民族伟大复兴的重要力量[8]。华侨华人在文化、经济、政治等方面促进了中国国家软实力的提升[9],主要体现在以下几个方面。

从文化层面看,华侨华人是中华文化海外传播的重要载体。华侨华人以华文媒体、华人教育和华人社团为媒介和平台,维护华人的国际形象、传承和提升中华优秀文化,是中华文化的积极传播者和弘扬者,为中华文化的海外传播做出了重要贡献[10],大大提升了中国的国家形象和影响力[4],增强了海外侨胞的民族认同感和凝聚力[11]。全球化时代,华侨华人不仅是中华文化的继承者、实践者,也是中华文化对外传播的纽带[12],越来越成为中国与世界各国、各地区交往合作的友好使者和重要桥梁 [13]。华侨华人通过其个人行为和社团等途径,在中华文化的传播、民间外交、中国国情和发展模式的宣传介绍以及对中国国家政策和行为的理解、支持和解释等方面发挥独特作用[14]。此外,华侨华人还通过地缘认同强化着华侨华人对侨乡社会的认同,推动华侨华人与侨乡的积极联系,增强其对侨乡的情感[15]。

从经济层面看,华侨华人所拥有的社会资本、投资能力、商战经验、商业伦理等资源能够有效提升中国经济软实力[16]。华侨投资对于推动我国对外开放、促进经济发展、缓解就业困难、加快城市化进程等起了重要作用[17],他们成为我国外商投资、海外人才引进的重要组成部分,是我国东部沿海地区和中西部地区发展的重要推动力[18],为中国经济建设乃至整个亚太地区的经济发展做出了卓越贡献[19-20]。同时,华侨华人在引领中国中小企业“走出去”方面也发挥了经济上的中介作用[21]。在中国经济新常态下,促进海外华商经济和中国经济双向转型是“一带一路”的重要内容[22]。黄晓坚认为,华侨华人是海上丝绸之路贸易带的开拓者和建设者,应该多方位开展与海外华商的战略性产业合作、多渠道引进和利用海外华人的战略性资源、打造与海外华人经济合作的战略性平台、打通与海外华人经济合作的战略性通道,带动海外华侨华人经济和“一带一路”互动建设,共同发展[23]。方长平和侯捷指出,东南亚华侨华人既是“一带一路”的投资者,也是受益者;既是东南亚区域一体化的共建者,也是信息资源平台的共享者,广大华侨华人应发挥出建设性作用[24]。

从政治层面看,华侨华人是推进中国改革开放的强大动力,是推动祖国发展不可忽视的依靠力量,也为中国持续、和平发展提供必要的外部保障[25]。在香港和澳门回归祖国前后,华侨华人坚持抵制破坏“一国两制”的图谋,大力宣传“一国两制”的成功实践和伟大成就[26]。21世纪以来,全球海外华侨华人利用自身优势,在世界各地普遍成立了以反对“台独”分裂势力、支持祖国和平统一为主旨的反“独”促统组织,开展反“独”促统活动,与分裂中国的行径进行了坚决斗争[27-28],有力地争取所在国政府和人民对祖国和平统一大业的理解和支持[29],发挥了以侨制“独”、以侨促统的重要作用[30-31]。

此外,华侨华人社团既是传播和弘扬中华文化,促进中外文化交流的倡导者与组织者,也是沟通华侨华人社会与所在国政府和人民友好的和平使者[32]。华侨华人社团是交流互动的重要平台,其成立的目的在于互助、慈善施予、保存中华文化和加强团体认同,提供医疗帮助、资金捐献等[33-34]。其中,宗教社团、工商社团等为海外华侨华人的事业发展提供帮助,为中国与华侨居住国的关系发展奠定基础[35]。华人基督教会及社团是一个功能强大的社会组织,在团结华人、救助华人弱势群体,特别是在提供精神支持方面,具有举足轻重的作用[36],不仅促进了华人内部的信仰传播和族群认同,而且推进了与海外基督教的跨国互动及社会凝聚,架设了信仰对话和思想交流的跨国桥梁,夯实了海外华人社会各界建立友谊和增进理解的民意基础[37]。在现代化进程中,传统宗教仍将继续发挥传承民族文化、加强民族认同、增强民族凝聚力的重要功能[38]。另外,商会组织在华人社会中也起着极为重要的作用。其主要功能是反映民意、争取华人权益、维护华文教育、发起华人文化运动、传达官方政策法令、召集华人社团会议、领导华人社会移风易俗等[39]。在新的历史时期,美国华人商会在人文往来、战略互信、经贸合作、“一带一路”等领域,架设多维桥梁纽带,体现其经济外交与民间外交的双重渠道效应[40]。

就华侨华人与旅游发展的领域而言,当前研究主要集中于华侨华人与出境游方面。吴克祥等提出了我国出境旅游企业与海外华侨华人间的协同发展模式,出境旅游企业可以根据自身与海外华侨华人企业之间的互信程度开展不同层次的互利合作,在降低合作成本的同时,逐步实现业务资源的共享,在条件成熟后,实现企业资本的融合[41]。杨劲松和赵小丽认为,要充分发挥建立在华侨华人企业基础上的海外华商网络对我国出境游的促进作用[42]。

综上所述,学者就华侨华人及其组织在推动中国软实力建设中的作用的相关研究颇多,但就华侨华人如何促进旅游发展,尤其是出境旅游安全中发挥作用的研究鲜有探讨。特别是,泰国的华侨华人总数为718万左右1,在中泰旅游合作深化和快速发展的时代背景下,加强旅游安全合作,积极发挥泰国华侨华人的作用,建立旅游突发事件应急处置机制,十分必要。因此,本研究以中国游客赴泰旅游安全事故的典型案例为例,剖析旅游应急救援网络中泰国华侨华人及组织在救援各阶段发挥的作用,探讨如何借助海外华侨华人的力量,构建出境旅游安全防护网。

2 资料搜集与研究方法

2.1 案例资料搜集

本研究通过搜集典型案例材料,分析中国游客在赴泰旅游遭遇突发事件后华侨华人在应急救援中发挥的作用。案例资料的搜集主要基于以下原则:一是案例材料来自政府官网、官方媒体等的报道,引发政府部门、媒体等的高度关注和重视,以保证材料的真实性和权威性;二是案例材料必须有跟踪报道,事件发生后的应急响应、救援和善后处理等整个过程的内容详实,保证了材料的完整性;三是案例材料中,明确报道中国游客的相关情况,同时含有华侨华人或组织参与旅游突发事件应急救援的描述,以此可以判断应急救援所处的阶段;四是案例材料参与应急救援的组织或单位具体明确,以保证救援参与主体的确定性。

依照上述案例资料搜集原则,经过严格的甄选,本研究择取2018年7月5日泰国普吉岛游船倾覆事故为典型案例进行分析:2018年7月5日下午17点45左右,两艘载有122名中国游客的船只返回普吉岛途中,突遇特大暴风雨,分别在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。事故共造成47名中国游客遇难,75人受伤。该事故社会影响巨大、损伤惨重,引起了国内高度关注。从2018年7月5日事故发生到2018年12月17日处置结束,事件共持续5个多月,给泰国旅游业带来严重负面影响。由于事件复杂、持续时间长、影响范围大,整个事故救援和处置过程的参与主体众多。既有政府组织,也包括非政府组织;既包括泰国国内组织,也包括国际组织及当地华侨华人和社团等组织积极参与救援。从发生到善后救援结束期间,政府官网、主流媒体门户网站均纷纷报道,整个救援和处置过程资料完整。

2.2 资料来源与处理

本研究的案例资料主要来源有以下5个渠道:一是中国国家级组织机构官网,如中国政府网、中国外交部官网、中国文化和旅游部官网、中国驻泰国大使馆官网;二是泰国国家级组织机构官网,如泰国外交部官网、泰国驻华大使馆官网;三是主流新闻媒体,如中国的新华网、人民网、海外网、环球网和泰国网等;四是官方微博,如泰国驻华大使馆官方微博、泰国《星暹日报》官方微博、中国文化和旅游部文旅之声微博和中国外交部微博等;五是常用搜索引擎,通过百度、搜狗和谷歌等搜索引擎搜集与泰国普吉岛游船倾覆事故的深度新闻材料。

基于以上5个渠道搜集的案例资料,按照社会网络分析方法对案例资料进行了处理。

首先,剔除重复的案例材料,以事件發生的时间顺序和按照事件救援处置和善后的进展,梳理出泰国普吉岛游船倾覆事故案例的事故线,形成了事件的案例文本数据。

其次,梳理出中泰两国参与事故处置的所有组织机构,并对其统一进行规范命名。其中,对于政府组织,中国主要探讨省级以上的行政单位,泰国主要探讨府级以上的行政单位。同时,考虑到数据的同质性,本研究对一些组织进行了合并命名。如将中国31个省市区外事侨务办公室统一用“中国省级外事侨务办公室”进行表示;泰国普吉府政府针对游船倾覆事故下设的专案调查组、善后处置组、新闻发布组等统一用“泰国普吉府政府”表示;中国各大旅行社、在线旅游企业统一用“中国旅游企业”表示;泰国涉事普吉租船旅行社、蓝梦公司、懒猫公司统一用“泰国旅游企业”表示;泰国中国和平统一促进会总会、泰国华人青年商会等用“泰国华侨华人社团”表示;泰国当地的佛教、基督教、伊斯兰教、锡克教和印度教统一用“泰国宗教”表示。此外,应急主体中的“泰国民众”主要是指除了华侨之外的泰国人民。

再次,划分事件的时间阶段。以泰国普吉岛游船倾覆事故发生的时间作为研究起点,以倾覆事故调查结果公布的时间作为研究终点,即研究周期为2018年7月5日至2018年12月17日,共计165天。结合新闻报道的倾覆事故发展的特点与应急主体的核心处置内容,如应急响应和救援的报道:“事发后,普吉府尹即赴现场指挥救援,海军、水警和旅游警察等相关部门派出数艘救援船和直升机持续进行海上联合搜救”1。又如善后恢复的报道:“海宁市相关部门也已经组成善后小组在海派公司现场稳定家属情绪并做后续处置工作,中国驻宋卡总领事馆派组织慰问安抚受伤游客,组织志愿者教师和留学生赶赴医院为游客及家属提供必要协助”2。将该事故划分为7月5日至7月11日(T1应急响应和救援处置)、7月12日至12月17日(T2善后恢复)两个阶段。其中,T1阶段应急主体的核心任务是应急响应和救援处置,T2阶段应急主体的核心任务是善后恢复。

最后,构建社会网络分析矩阵。在泰国普吉岛游船倾覆事故中的合作救援过程中,将具有合作关系的两个应急主体在矩阵中记为1,没有合作关系的记为0,同一个阶段重复合作的应急主体不进行叠加,依此构建出应急救援与处置、善后恢复两个阶段应急主体的合作矩阵。视组织机构间的合作关系是相互的,所构建的矩阵为邻接矩阵。合作关系矩阵的构建,为采用社会网络分析方法探讨应急主体的角色作用提供了基础。

2.3 研究方法

本研究采用社会网络分析方法,分析研究泰国华侨华人及组织在应急救援网络中作用和角色。社会网络分析法关键在于反映行动者或社会网络的结构位置,主要采用网络密度和网络中心性来测量[43]。

泰国普吉岛游船倾覆事故应急救援过程参与的主体众多,形成了一个协作救援网络。在该网络中,个体或组织被视为节点,关系为连接线,点线结合而形成网络关系结构,参与救援的个体或组织通过社会情感和社会认同等关系连接形成应急救援合作网络,以联合协作、辅助支持等方式参与整个救援过程,形成应急救援系统。政府组织间多为上下级发布命令,综合统筹;跨国组织间通过资源、信息救助,实现相互间的配合;社会组织间通过主动支援、自主调配,为整个救援系统提供辅助支持。各类主体在救援过程中发挥着不同的作用,依靠在各自领域内较强的专业性,相互配合,协助事件的紧急处置和尽快恢复。

本研究借助UCNET軟件网络可视化工具NetDraw生成的网络结构图和中心性指标数据,对应急救援合作网络的规模、关系数、密度、相对点度中心度、相对中间中心度、相对接近中心度、核心-边缘模型等指标进行测度,分析和揭示泰国普吉岛游船倾覆事故的救援参与主体的网络结构特征。其中,点度中心度是衡量节点在空间关系网络中位于重要中心位置的指标,可以用两关联节点间直接联系的大小表示[44]。点度中心度值越大,节点中心性越强且明显,表明网络中一个节点与其他节点的交际能力越强,拥有的资源和权利越大。测算公式如式(1):

式(1)中,[CD(ci)]指的是节点组织机构[ci]的点度中心度,[d(ci)]指的是节点组织机构和其他节点组织机构之间的有效关系数量。接近中心度指的是节点在网络中所处的位置,主要是用某一个节点与网络中其他节点的最短距离衡量[45]。接近中心度值越大,表明一个合作节点与其他节点间联系紧密,同时通达性较好,不受其他节点的控制,处于整个网络的中心。测算公式如式(2):

式(2)中,[CC(ci)]指的是节点组织机构[ci]的接近中心度,[di(ci,cj)]指的是节点组织机构[Ci]和[Cj]之间的最短距离。中间中心度衡量网络中节点对资源的控制能力,即节点在网络中多大程度上是别的节点的中介[46]。若一个节点中间中心度值越大,表明该节点很大程度上位于其他节点的中间,对其他节点资源的控制能力和依赖程度越强,同时占据的结构洞也越多,所处的位置也越核心,具有更多的结构优势。测算公式如式(3):

式(3)中,gjk(ci)/gjk指的是组织机构ci能够控制组织机构cj和组织机构ck之间资源的能力;gjk指的是组织机构cj与组织机构ck间捷径的数目。

3 数据分析与研究发现

3.1 应急响应与救援处置阶段的合作网络特征

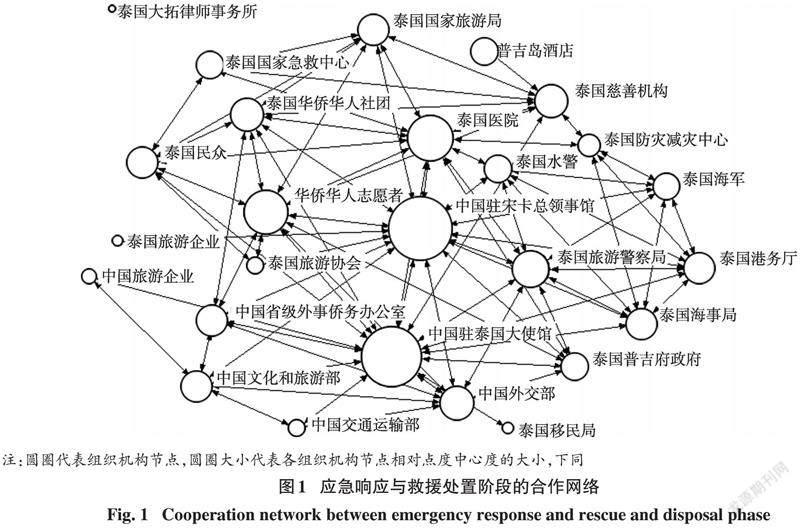

依据上述资料处理方法和分析方法,借助网络可视化工具NetDraw生成T1阶段的合作网络图(图1),结果发现,参与应急响应与救援处置阶段的组织共有26个,各组织机构间非重复合作84次,其中,中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆、泰国医院、华侨华人志愿者在网络中连接的应急主体较多,这些应急主体间的合作最为紧密,是T1阶段合作网络中最大的完备子图。中国驻宋卡总领事馆和中国驻泰国大使馆通过组织华侨华人志愿者、泰国民众以及泰国华侨华人社团为泰国医院提供翻译,并协助医院对受伤的中国游客进行救治。泰国旅游警察局、泰国海军、泰国海事局、泰国防灾减灾中心、泰国港务厅以及泰国国家急救中心在事故现场的救援合作较为紧密,是救援过程的核心主导力量。在应急响应过程中,华侨华人及社团组织利用自身优势在极短的时间内收集了大量有关事发海域以及登船游客的有用信息,并积极地与中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆和泰国普吉府政府联系,为我国政府快速实施救援搭建畅通的渠道。在救援处置阶段中,尽管华侨华人及社团组织并非现场救援的核心力量,但凭借着政治、经济、人脉等广泛的优势,他们充当起中国和泰国政府危机沟通的纽带,为两国政府间的救援合作积极地牵线搭桥,充分弥补了跨境旅游安全救援过程中各机构职责不明、机制不顺、针对性不强的问题,在整个应急响应与救援处置过程中发挥着不可或缺的催化剂作用。

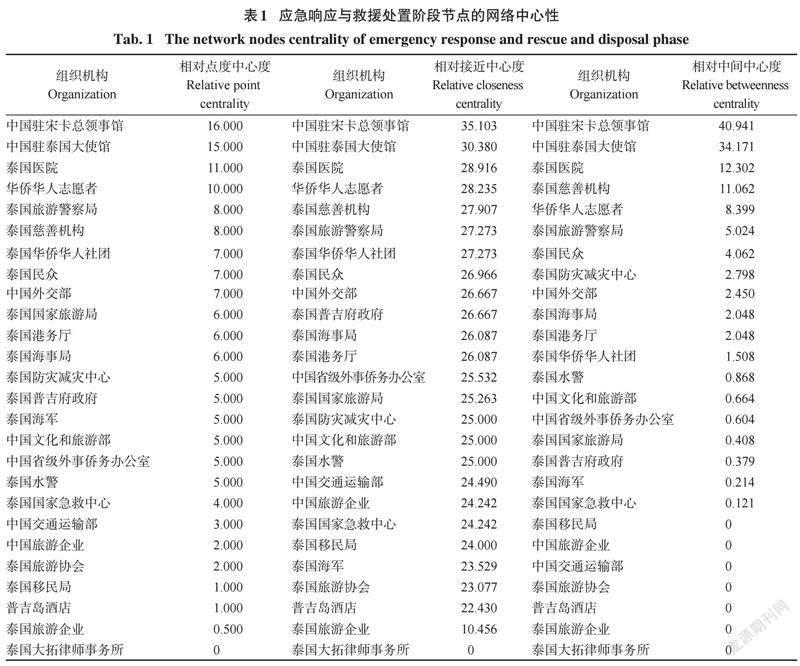

为更进一步分析应急响应与救援处置阶段节点的网络中心性,运用社会网络分析软件测度26个组织机构的相对点度中心度、相对中间中心度和相对接近中心度,并按大小进行排序,测量结果如表1所示,可以有以下发现。

(1)就相对点度中心度而言,中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆、泰国医院、华侨华人志愿者、泰国旅游警察局、泰国慈善机构是应急响应与救援处置阶段的积极倡导者或参与者,相对点度中心度较高,表明上述6个节点在T1阶段处于网络中较为核心的位置,与其他关联能力较强。但中国驻宋卡总领事馆的相对点度中心度最高也仅为16%,表明网络核心权力较为分散,没有过度集中在某一个组织机构。华侨华人志愿者、华侨华人社团与泰国民众等自发形成的非政府组织在T1阶段发挥着重要的作用,力量庞大,分布范围广,具有协助多个组织机构参与救援的优势。泰国大拓律师事务所在相对点度中心度为0,尚未与其他组织进行合作。

(2)就相对接近中心度来论,中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆、泰国医院、华侨华人志愿者的相对接近中心度最高,表明这4个组织机构在T1阶段合作网络中的影响力最大。整体来看,救援主体的相对接近中心度普遍较低,表明组织机构间的依赖性较强。泰国大拓律师事务所在相对点度中心度与其他组织机构均无联系,因此无相对接近中心度。

(3)从相对中间中心度来看,T1阶段组织机构的中介能力排名靠前的有中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆、泰国医院、泰国慈善机构、华侨华人志愿者、泰国旅游警察局、泰国民众,其他节点的相对中间中心度较低,中介能力较差。在中方组织机构中,中国驻宋卡总领事馆的中介能力最强,是中泰两国组织机构间信息传递的桥梁,在网络中控制信息与资源流通的能力最强。在泰方组织机构中,泰国医院的中介能力最强,系统且专业的医疗资源保障了应急救援的有序推进。

综合3个指标的测度结果可知,中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆、泰国医院、华侨华人志愿者、泰国旅游警察局、泰国慈善机构、华侨华人社团与泰国民众的网络中心性较强,是应急响应与救援处置阶段参与救援阶段的核心力量,也是信息传达的重要主体。中国驻宋卡总领事馆的相对点度中心度、相对中间中心度、相对接近中心度均为最高,表明中国驻宋卡总领事馆处于合作网络中最为核心位置。

3.2 善后恢复阶段的合作网络特征

善后恢复阶段的持续时间较长,应急主体的主要任务是处理事故发生之后的一系列后续事宜,包括伤亡人员及其家属安置、赔偿纠纷与法律解释、事故原因调查与社会信任重构,以及对外关系弥补等。参与善后恢复阶段的组织机构共有52个,各组织机构间非重复合作313次,合作网络的密度值为0.2359。基于52个组织机构的相对中心度,使用网络可视化工具NetDraw生成T2阶段的合作网络,如图2所示。从图2中可以看出,善后恢复阶段中的核心节点以泰国的组织机构为主,其中,中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆、泰国普吉府政府、泰国华侨华人社团、华侨华人志愿者、泰国慈善机构、中国省级外事侨务办公室、泰国民众这8个节点在善后阶段与其他组织机构的联系较为紧密,在合作网络中的地位较为显著。中国驻宋卡总领事馆在善后阶段作为第一活跃主体,主要发挥3个方面的作用:一是组织和号召泰国华侨华人社团、华侨华人志愿者、泰国民众协助泰国医院对中国游客进行救治,为受害游客的家属提供帮助;二是联系泰国旅游和体育部、泰国旅游警察局、泰国司法部、泰国卫生部、泰国行业公会等组织做好受害游客及其家属的抚恤工作;三是充当中国驻泰国大使馆、中国省级外事侨务办公室、中国香港入境事务处、中国旅游企业、中国外交部、中国文化和旅游部等中方组织机构信息沟通的桥梁,协助这些组织开展善后工作。在泰国组织机构中,泰国普吉府政府作为最活跃的主体,发挥了3个方面的重要作用:一是协调泰国外交部、泰国国家急救中心、泰国国家旅游局等部门协调处置死伤游客的赔偿工作;二是指示当地旅游警察局和配合泰国海事局对事故进行调查并做好国内的安全保障措施;三是与泰国驻华大使馆一起协助中国的组织机构做好事故的善后处置工作,重获中国游客的信任。

善后恢复阶段52个组织的相对点度中心度、相对中间中心度和相对接近中心度的测度结果如表2所示,可以有以下发现。

(1)从相对点度中心度来看,中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆、泰国普吉府政府、泰国华侨华人社团、华侨华人志愿者、泰国慈善机构、中国省级外事侨务办公室、泰国民众等8个节点的相对点度中心度较高,表明上述8个节点在善后处置阶段中居于网络中的中心地位。与T1阶段相比,泰国普吉府政府、泰国华侨华人社团、中国省级外事侨务办公室、泰国民众成为新的核心节点,其中,中国省级外事侨务办公室的变化較大,实现从T1阶段的较低参与到T2阶段重要节点的转变,表明善后恢复阶段两国政府部门之间合作的强度持续加强。泰国普吉府政府在网络中的地位也出现了大幅度的提升,其职责主要包括理赔标准的制定、涉外关系的处理、网络舆情的监控以及国内外民心的安抚等。随着TI到T2阶段核心任务的转变,泰国医院在网络中的位置显著下降,主要负责伤员的后续治疗以及向泰国国家急救中心汇报受害者的伤亡情况。

(2)就相对中间中心度而言,中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆的相对中间中心度较高,表明这两个节点对资源的控制能力较强。其中,中国驻宋卡总领事馆依旧是中泰两国信息沟通的桥梁,相较T1阶段而言,其T2阶段的中介性更为凸显。中国驻泰国大使馆着重国际关系的处置,主要负责向中国外交部传达泰方在事故中的处置情况,尽全力为中国的遇难者及其家属提供援助。网络中超过半数的节点相对中间中心度小于1,表明网络中大部分的节点处于网络中的边缘位置。

(3)从相对接近中心度分析,中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆、泰国普吉府政府、泰国华侨华人社团、华侨华人志愿者、泰国慈善机构等6个节点也表现出较高的相对接近中心度,表明上述6个节点在善后恢复阶段的合作网络中影响力最强。整体上看,T2阶段节点的相对接近中心度均较大,表明各节点在网络中对其他节点的依赖度较弱。随着合作网络规模的增大,与T1阶段相比,网络节点的影响力也有所增强。

综上可知,在泰国普吉岛游船倾覆事故的善后处置阶段参与的组织机构众多,形成的网络规模较大。从3个相对中心指标分析发现,中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆的相对点度中心度、相对中间中心度和相对接近中心度均位于前列,网络中心性较强,表明这两个节点在网络中的合作主体较多,作为网络资源和信息流通的中介,与其他应急主体的联系较为紧密。从事故发生后第二天开始,中国驻宋卡总领事馆就开始着手处理受害者的补偿工作,处置效率较高,调动其他主体参与善后处置的工作。因此,在善后处置阶段,中国驻宋卡总领事馆发挥着其他组织机构难以替代的作用,作为两国外交关系的桥梁,自始至终处于网络中的核心位置,是网络中的领导角色。

3.3 核心-边缘结构分析

为进一步分析不同阶段的组织机构在网络中所处的位置,使用核心-边缘模型,测算泰国普吉岛游船倾覆事故各阶段组织机构的核心和边缘位置,结果如表3所示。T1阶段核心区成员间的关系密度为0.576,边缘区成员间的密度仅为0.077,核心区成员与边缘区成员的平均关系密度为0.226。中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆、泰国医院、华侨华人志愿者等在事故发生当天表现出较强的凝聚力,处于网络中的核心位置。在此阶段,华侨华人志愿者、华侨华人社团、泰国民众最为活跃,充分发挥了非政府组织的资源优势,在政府资源紧缺、时间紧迫的情况下,积极参与支援。政府组织、非政府组织与企业组织在T1阶段相互配合,是普吉岛游船倾覆事故救援处置效率较高的重要因素。

T2阶段核心区成员的关系密度为0.769,边缘区成员的关系密度为0.095,核心区与边缘区成员的平均关系密度为0.215。T2阶段核心区除了包括T1阶段的核心区成员外,还包括泰国红十字会办事处、泰国旅游协会、泰国大拓律师事务所、泰国宫廷事务办事处等组织。在善后阶段中,华侨华人志愿者与华侨华人社团作为核心区成员,在维护中国游客在境外的旅游安全利益上发挥着重要的作用。华侨华人及其组织一方面负责配合泰国警察进行事故调查,另一方面协助中国驻宋卡总领事馆和中国驻泰国大使馆为中国游客及其家属提供翻译、住宿等服务。普吉府政府、泰国外交部、泰国旅游和体育部、泰国司法部、泰国卫生部、泰国宫廷事务办事处等泰国政府组织在善后恢复阶段联合处置中国游客的补偿工作。

4 研究结论与建议

4.1 研究结论

本研究以泰国普吉岛游船倾覆事故为例,采用社会网络分析方法,借助UCNET软件网络可视化工具NetDraw生成的紧急合作救援与善后恢复网络结构图和中心性指标数据,分析泰国普吉岛游船倾覆事故的救援参与主体的网络结构特征,揭示网络结构中的主体间的相互关系与各主体所扮演的角色,进而分析泰国华侨华人及组织在整个救援协作网络系统中的作用。研究有如下发现。

(1)在应急响应与救援处置阶段,进行跨国和跨组织合作治理过程中,中国驻宋卡总领事馆处于最核心位置,是与中泰两国相关部门进行沟通协调及传递信息的桥梁,在应急响应与紧急救援中起主导作用。中国驻泰国大使馆、泰国医院、泰国旅游警察局、泰国慈善机构与泰国民众是应急响应与救援处置阶段的重要力量和积极参与者,需要发挥他们与泰国政府间的信息传递功能和紧急救助作用。同时,华侨华人志愿者、泰国华侨华人社团也是该阶段的积极响应者和参与者,响应中国驻宋卡总领事馆与中国驻泰国大使馆的号召,主动提供联系方式,为受伤的中国游客及赴泰家属提供帮助,同时,积极参与紧急救援,提供应急医疗、资金、翻译、联络等协助,在该阶段发挥重要作用。

(2)在善后恢复阶段,中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆、泰国普吉府政府、泰国华侨华人社团、华侨华人志愿者、泰国慈善机构、中国省级外事侨务办公室、泰国民众等部门作为善后处置和应急恢复的关键部门,处于网络中心地位。其中,中国驻宋卡总领事馆仍是核心部门,充分发挥桥梁和纽带作用。泰国普吉府政府作为事发地的主管部门,发挥着重要作用,既要向中国政府和外交部传达事故处置情况,又要协调泰国旅游警察局、泰国交通运输部、泰国外交部与泰国国家旅游局对事故进行调查并负责死伤游客的赔偿工作,还要尽快发布和传递信息,恢复市场形象,重获境外游客信任。泰国民众作为一支积极的基础力量,协助泰国医院对中国游客进行救治,为受害游客的家属提供帮助。泰国华侨华人社团、华侨华人志愿者依然是积极的参与协助者,也是一支不容忽视的重要力量,响应中国驻宋卡总领事馆与中国驻泰国大使馆的号召,发动更多的华侨华人及社团,为遇难游客及其家属的做好抚恤工作,并协助中国游客家属做好事故的善后处置工作。

(3)使用核心-边缘模型分析发现,在应急响应与救援处置阶段,中国驻宋卡总领事馆、中国驻泰国大使馆、泰国医院、华侨华人志愿者等13个组织机构处于网络核心位置。其中,华侨华人志愿者、泰国民众最为活跃,是应急救援的基础力量,盡最大能力争取了尽可能多的资源积极参与救援。在善后恢复阶段,除了应急响应与救援处置阶段的参与主体外,中国省级外事侨务办公室、泰国旅游协会、普吉岛酒店、泰国旅游企业、泰国大拓律师事务所、泰国宫廷事务办事处、泰国红十字会办事处等也是重要的核心成员。既协助泰方进行事故调查,也协助中国驻宋卡总领事馆为中国游客及家属的善后处置提供帮助。无论是在应急响应与救援处置阶段,还是善后恢复阶段,泰国华侨华人及社团、华侨华人志愿者作为积极的协助者和参与者,对维护中国游客在泰国的旅游安全利益发挥着重要作用。

4.2 研究建议

基于上述对分阶段应急救援协作网络结构的特征分析,本研究认为中国游客赴泰旅游以及出境旅游还需要充分发挥华侨华人及相关组织的积极作用,为中国出境旅游安全防控构筑保障网。

(1)继续增强驻地领事馆在突发事件的信息预警、应急响应、紧急救援和善后处置的积极作用,发挥对当地华侨华人的召集力量。在中国游客出境旅游目的国,以驻地领事馆为依托和中介,发挥驻地领事馆的桥梁和纽带作用。既要继续增强驻地领事的旅游安全和信息监测预警能力,实现旅游预警信息共享,协助做好应急救援和善后处置工作,也要争取当地政府机构、民众的最大支持。中国出境游客所在国的政府机构和民众始终是突发事件处置的关键核心和基础力量,中国驻地领事馆、中国政府加强与旅游目的国之间的旅游安全合作,增强两国间的友谊,争取当地民众的积极支持。同时,还需号召当地华侨华人及社团积极参与协助突发事件应急处置,争取更多的支持和帮助。

(2)倡导建立境外旅游安全救援联盟。建立出境旅游目的国旅游安全救援联盟,以所在国华侨华人及社团为主体,以所在国侨领为主导,协同中资企业等机构,专门为中国游客提供旅游安全便利的公益性非政府组织。建议该联盟设置联席机制和日常的信息联系平台,倡导中国出境游客积极加入所在国的旅游安全救援信息联系平台。同时,充分发挥日常旅游安全信息联系平台的主要功能:一是当地华侨华人及华人社团组织,采集并报告所在国各区域旅游安全风险信息,通过旅游平台实现境内外预警信息及时的传送和报告,实现信息的迅速共享;二是华侨华人组织利用当地的优势,搜集信息,在突发事件发生时,统一号召、协调调度各华侨华人机构资源进行支援;三是通过侨领与驻地领事馆沟通,获取信息来源,了解灾情及实时需求,及时向驻地领事馆报告,并在驻地领事馆的号召下,积极参与救援。

(3)鼓励华侨华人自愿维护境外同胞安全利益。华侨华人在所在国社会中具有人际关系资源基础,在应急救援过程中,发挥华侨华人的经济、人际网络作用,提供资源便利。同时在特殊情况尤其是安全事故发生时的紧急情况下,华侨华人可以提供进一步救助和持续关照。通过与华侨华人社团的有效对接,争取更多华侨华人参与协作救援,引导华侨华人组织发挥应急协助作用。在全球华商组织、华人社团、华侨华人专业人士、华文传媒等群体中,培育驻地国的华侨华人救援“星使”1,“星使”信息公布于驻地领事馆、外交部和中国文化和旅游部网站,在紧急情况下提供救援。同时应该加强与各类华侨华人组织的联系,建立应急协作关系,形成合作协议,中国政府也应该为华侨华人组织提供一些便利条件,构建激励机制,弘扬道德行为,倡导海外华侨华人自愿维护同胞安全利益。

4.3 研究展望

在应对中国游客出境旅游安全事故的过程中,高度重视并争取华侨华人及社团组织的积极作用,或许是一个新的出境旅游安全保障路径。为更好地分析和揭示华侨华人的作用,构筑出境旅游安全保障网,本研究认为后续还值得深入探讨之处在于:一是通过网络文本数据挖掘,搜集旅游安全事件萌芽、发生、发展、演化和终止的完整资料,分析华侨华人在信息监测、预警响应、救援、善后等各阶段全过程的作用和角色;二是尝试具体细分不同类型的华侨华人组织及社团的作用和角色,如华人商会、华人宗教团体等在旅游安全救援中的具体作用;三是探究专门的华侨华人国际旅游企业,如华人国际旅行社在保障中国游客旅游安全利益的作用。

参考文献(References)

[1] 黄锐, 谢朝武. 中国出境旅游安全事故时空分布格局及形成机制[J]. 人文地理, 2019, 34(6): 120-128. [HUANG Rui, XIE Chaowu. Temporal and spatial distribution patterns and formation mechanism of Chinese outbound tourists safety accidents[J]. Human Geography, 2019, 34(6): 120-128.]

[2] 李月调, 谢朝武, 王静. 时空因素对我国赴泰旅游安全事件的影响[J]. 世界地理研究, 2017, 26(5): 128-135. [LI Yuetiao, XIE Chaowu, WANG Jing. The temporal and spatial factors effect on tourism safety accidents of Chinese tourists in Thailand[J]. World Regional Studies, 2017, 26(5): 128-135.]

[3] 戴任平. 海外突發事件应急救援中侨胞侨社的作用研究[D]. 泉州: 华侨大学, 2016. [DAI Renping. Study on the Role of Overseas Chinese Communities in Emergency Response to Overseas Emergencies[D]. Quanzhou: Huaqiao University, 2016.]

[4] OTOO F E, KIM S S, CHOI Y. Developing a multidimensional measurement scale for diaspora tourists motivation[J]. Journal of Travel Research, 2021, 60(2): 417-433.

[5] LI T E. Guanxi or weak ties? Exploring Chinese diaspora tourists engagements in social capital building[J]. Current Issues in Tourism, 2019, 23(8): 1021-1036.

[6] HOLBIG H, LANG B. Chinas Overseas NGO law and the future of international civil society[J]. Journal of Contemporary Asia, 2022, 52(4): 574-601.

[7] 徐晞. 泰国华人工商业社团的发展轨迹与治理创新[J]. 东南亚研究, 2013, 55(1): 67-72. [XU Xi. Study on the development path and governance innovation of Chinese business associations in Thailand[J]. Southeast Asian Studies, 2013, 55(1): 67-72.]

[8] LI T E, MCKERCHER B, CHAN E T H. Towards a conceptual framework for diaspora tourism[J]. Current Issues in Tourism, 2019, 23(17): 2109-2126.

[9] 陳遥. 中国在东南亚的软实力与华侨华人的作用[J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2010, 28(2): 82-88. [CHEN Yao. Chinas soft power in Southeast Asia and the role of Overseas Chinese—From a perspective of international relations and the Overseas Chinese studies[J]. Journal of Huaqiao University (Humanities & Social Science Edition), 2010, 28(2): 82-88.]

[10] MAO Y, QIAN Y. Facebook use and acculturation: The case of Overseas Chinese professionals in Western countries[J]. International Journal of Communication, 2015, 9(1): 2467-2486.

[11] WANG C. Ambivalent heritage: The impossibility of museumifying the Overseas Chinese in south China[J]. Modern China, 2020, 46(6): 559-584.

[12] 金程斌. 新时期华侨华人与中华文化传播管窥[J]. 华侨华人历史研究, 2015, 30(2): 31-37. [JIN Chengbin. Overseas Chinese and the spread of Chinese culture in the contemporary[J]. Overseas Chinese History Studies, 2015, 30(2): 31-37.]

[13] 李沁,王雨馨. 华人华侨身份认同程度与中华文化传播行为研究[J]. 当代传播, 2019, 35(2): 55-60. [LI Qin, WANG Yuxin. A study on the degree of Overseas Chinese identity and Chinese cultural communication behavior[J]. Contemporary Communication, 2019, 35(2): 55-60.]

[14] 陈奕平, 范如松. 华侨华人与中国软实力: 作用、机制与政策思路[J]. 华侨华人历史研究, 2010, 26(2): 14-21. [CHEN Yiping, FAN Rusong. Chinese Overseas and Chinas soft power: Roles, mechanism and policy recommendations[J]. Overseas Chinese History Studies, 2010, 26(2): 14-21.]

[15] 李华文.“唐山”与近代南洋华侨的家国情怀[J]. 南京社会科学, 2022, 33(4): 153-160. [LI Huawen. “Tangshan” and the emotion of “Family-Country” of Overseas Chinese in Southeast Asia[J]. Social Sciences in Nanjing, 2022, 33(4): 153-160.]

[16] 刘俊涛. 从经济层面看华侨华人与中国软实力——以印度尼西亚为视角[J]. 科学·经济·社会, 2012, 30(3): 35-37. [LIU Juntao. Chinese Overseas and Chinese soft power from the economic perspective: A case with Indonesia[J]. Science·Economy·Society, 2012, 30(3): 35-37.]

[17] LIANG Y, ZHOU Z, LIU Y. Location choices of Chinese enterprises in Southeast Asia: The role of Overseas Chinese networks[J]. Journal of Geographical Sciences, 2019, 29(8): 1396-1410.

[18] 曹敏. 外资引进中的华侨华人作用、问题、变化与对策[J]. 世界经济与政治论坛, 2009, 29(4): 39-44. [CAO Min. Roles, problems, changes and countermeasures of Overseas Chinese in the introduction of foreign investment[J]. World Economics and Politics BBS, 2009, 29(4): 39-44.]

[19] HALILI B L, RODERIGUEZ, GONZALEZ C. Reversing the Bamboo Network: Chinese capital, geopolitics, and institutions in Southeast Asia[J]. Eurasian Geography and Economics, 2021, 11(3): 1-34.

[20 FOSSATI D. Embedded diasporas: Ethnic prejudice, transnational networks and foreign investment[J]. Review of International Political Economy, 2019, 26(1): 134-157.

[21] 潘一寧. 广东企业“走进东南亚”的主要挑战与华侨华人的作用[J]. 华侨华人历史研究, 2015, 30(1): 11-20. [PAN Yining. Challenges of Guangdong enterprises in the process of “Going out to Southeast Asia”and the role of ethnic Chinese[J]. Overseas Chinese History Studies, 2015, 30(1): 11-20.]

[22] 邓江年. 海外华侨华人经济与“一带一路”倡议的互动机制[J].华南师范大学学报(社会科学版), 2016, 61(3): 18-22. [DENG Jiangnian. Research on the interactive mechanism between Overseas Chinese economy and the Belt and Road[J]. Journal of South China Normal University (Social Science Edition), 2016, 61(3): 18-22.]

[23] 黄晓坚. 海上丝绸之路与华侨华人——基于潮汕侨乡及海外潮人的历史考察[J]. 新视野, 2015, 32(3): 117-123. [HUANG Xiaojian. The maritime Silk Road and Overseas Chinese—Based on the historical investigation of Chaoshan Overseas Chinese and Overseas people[J]. New Horizons, 2015, 32(3): 117-123.]

[24] 方长平, 侯捷. 华侨华人与中国在东南亚的软实力建设[J]. 东南亚研究, 2017, 59(2): 136-152. [FANG Changping, HOU Jie. Overseas Chinese and Chinas soft power in Southeast Asia[J]. Southeast Asian Studies, 2017, 59(2): 136-152.]

[25] XIE K. Ambivalent fatherland: The Chinese national salvation movement in Malaya and Java, 1937—1941[J]. Journal of Southeast Asian Studies, 2021, 52(4): 677-700.

[26] 张玉龙, 占善钦. 华侨华人与“一国两制”理论的提出、实践和发展[J]. 当代中国史研究, 2012, 19(6): 45-53. [ZHANG Yulong, ZHAN Shanqin. Overseas Chinese nationals and Chinese and the rise, practice and development of “One Country, Two Systems” theory[J]. Contemporary China History Studies, 2012, 19(6): 45-53.]

[27] 单纯. 台湾问题与海外华人反“独”促统[J]. 世界民族, 2001, 23(4): 26-35. [SHAN Chun. Taiwan question and Overseas Chinese “anti-independence promotion”[J]. World Nationality, 2001, 23(4): 26-35.]

[28] 卓高鸿. 海外华侨华人在反“独”促统活动中的优势和作用[J]. 中央社会主义学院学报, 2012, 25(2): 100-102. [ZHUO Gaohong. The advantages and role of Overseas Chinese in the “anti-independence promotion” activity[J]. Journal of the Central Institute of Socialism, 2012, 25(2): 100-102.]

[29] 程晶. 论巴西华侨华人反“独”促统活动的特点、作用及相关建议[J]. 世界民族, 2016, 38(1): 71-81. [CHENG Jing. Features of effects of the activities against “Taiwan Independence” and for peaceful reunification of China of Overseas Chinese in Brazil and the concerning suggestions[J]. World Ethnic Group, 2016, 38(1): 71-81.]

[30] 潮龙起, 魏华云. 跨国的政治参与:华侨华人的反“独”促统工作探析——以海外中国和平统一促进会为中心[J]. 理论学刊, 2010, 27(6): 115-119. [CHAO Longqi, WEI Huayun. An exploration of transnational political participation of Overseas Chinese against “independence”: Centering around association for promoting peaceful peunification of China[J]. Theory Journal, 2010, 27(6): 115-119.]

[31] 邓玉柱. 华侨华人与海外反“独”促统: 主体、动因和机制[J]. 台湾研究集刊, 2017, 35(6): 32-39. [DENG Yuzhu. Overseas Chinese and activities of opposing separatist and “promoting reunification” of China: Participants, causes and mechanisms[J]. Taiwan Research Journal, 2017, 35(6): 32-39.]

[32] SETIJADI C. ‘A beautiful bridge: Chinese Indonesian associations, social capital and strategic identification in a new era of China-Indonesia relations[J]. Journal of Contemporary China, 2016, 25(12): 822-835.

[33] CHEN Y. The Confucian moral community of the clan association in the Chinese diaspora: A case study of the Lung Kong Tin Yee Association[J]. Religions, 2021, 13(1): 30-45.

[34] 庄国土. 21世纪前期海外华侨华人社团发展的特点评析[J]. 南洋问题研究, 2020, 47(1): 55-64. [ZHUANG Guotu. An analysis of the characteristics of the Overseas Chinese associations in the early 21st century[J]. Southeast Asian Affairs, 2020, 47(1): 55-64.]

[35] 曾少聰. 中国海外移民与中华民族认同[J]. 民族研究, 2021, 63(4): 71-84. [ZENG Shaocong. Overseas Chinese immigrants and identity of the Chinese nation[J]. Ethno-National Studies, 2021, 63(4): 71-84.]

[36] 庞卫东. 美国中西部华人基督教会调查——以科罗拉多州丹佛都会区为例[J]. 华侨华人历史研究, 2016, 31(4): 30-37. [PANG Weidong. A survey on Chinese Christian churches in the United States: A case study in Colorado[J]. Overseas Chinese History Studies, 2016, 31(4): 30-37.]

[37] 张鹏. 东南亚华人基督宗教: 圈层扩展、社团构建及功能定位[J]. 世界宗教文化, 2017, 38(5): 30-37. [ZHANG Peng. Chinese Christian religion in Southeast Asia: Circle expansion, community building and functional positioning[J]. The World Religious Cultures, 2017, 38(5): 30-37.]

[38] LAU S W. Centring home in mobility: Overseas Chinese Christians and the construction of a node of religious belonging in China[J]. Asian Studies Review, 2017, 41(4): 611-628.

[39] 徐建卫, 黄德海. 中国商会研究的知识图谱分析[J]. 管理现代化, 2019, 39(6): 38-48. [XU Jianwei, HUANG Dehai. Knowledge mapping analysis of Chinese chamber of commerce research[J]. Modernization of Management, 2019, 39(6): 38-48.]

[40] 徐晞. 美国华人商会对促进中美关系的作用与效应分析[J]. 中国软科学, 2016, 31(9): 53-63. [XU Xi. The function and effect analysis of American Chinese chamber of commerce on promoting Sino-US relations[J]. China Soft Science, 2016, 31(9):53-63.]

[41] 吴克祥, 张东升, 张园园. 信任、利益博弈与协同发展: 我国出境旅游企业与海外华侨华人合作关系研究[J]. 旅游博览, 2013, 21(4): 140-141. [WU Kexiang, ZHANG Dongsheng, ZHANG Yuanyuan. Trust, benefit game and cooperative development: Research on the cooperative relationship between outbound tour enterprises and Overseas Chinese in China[J]. Tourism Expo, 2013, 21(4): 140-141.]

[42] 杨劲松, 赵小丽. 基于华商网络的出境游促进模式构建研究[J]. 特区经济, 2011, 29(9): 161-163. [YANG Jingsong, ZHAO Xiaoli. Research on the construction of outbound tourism promotion model based on Chinese business network[J]. Special Zone Economy, 2011, 29(9): 161-163.]

[43] MOU N, ZHENG Y, MAKKONEN T, et al. Tourists digital footprint: The spatial patterns of tourist flows in Qingdao, China[J]. Tourism Management, 2020, 81: 104151.

[44] CHUNG M G, HERZBERGER A, RANKF K A, et al. International tourism dynamics in a globalized world: A social network analysis approach[J]. Journal of Travel Research, 2020, 59(3): 387-403.

[45] RESTREPO N, LOZANO S, CLAVE S A. Measuring institutional thickness in tourism: An empirical application based on social network analysis[J]. Tourism Management Perspectives, 2021, 37: 100770.

[46] DIMITROVSKI D, LEKOVIC M, DURADEVIC M. The performativity of the tourism specialism knowledge network: Sporting event economic impact assessment[J]. Current Issues in Tourism, 2022, 25(14): 2303-2321.

[基金項目]本研究受华侨大学华侨华人研究专项课题“泰国华侨华人在赴泰旅游突发事件应急救援作用研究” (HQHRYB2015-03)资助。[This study was supported by a grant from Overseas Chinese Study Project of Huaqiao University (to ZOU Yongguang) (No. HQHRYB2015-03).]

[作者简介]邹永广(1984—),男,江西南昌人,教授,博士生导师,研究方向为旅游安全、华侨华人与旅游,E-mail: ygzou2009@126.com;杨勇(1997—),男,河南信阳人,硕士研究生;李媛(1999—),女,甘肃天水人,硕士研究生;陈莉(1988—),女,吉林敦化人,硕士。

Abstract: Using the social network analysis method, this paper explores the characteristics and network structure of disaster rescue teams to reveal the interrelationship between the subjects and the roles they play within the network structure. In particular, this paper analyzes the role of Overseas Chinese within a collaboration network system to support disaster rescue in Thailand.

Embassy of the Peoples Republic of China in the Kingdom of Thailand plays a central role during emergency response and rescue distribution by mobilizing Overseas Chinese volunteers and Overseas Chinese communities in Thailand as active respondents and participants in disaster rescue and assistance.

The Chinese embassy continues to play a central role in Thailand during the rehabilitation phase after disaster by serving as a bridge between China and Thailand. Overseas Chinese community groups and local Overseas Chinese volunteers in Thailand are still actively involved in rescue and assistance during rehabilitation after disaster; Thus, they are an undeniably important force in Thailand. These Overseas Chinese communities mobilize in response to the call of the Chinese embassy in Thailand to support disaster victims and their family members in addition to helping the families of Chinese tourists during the aftermath of disaster.

Using the core-edge model, this study found that the Embassy of the Peoples Republic of China in the Kingdom of Thailand, Overseas Chinese community groups in Thailand, and Overseas Chinese volunteers, are central to emergency response and rescue efforts in foreign countries, in addition to during the recovery phase. Overseas Chinese community groups in Thailand and Overseas Chinese volunteers are an active facilitators and participants in emergency responses; Thus, they must attempt to obtain as many resources as possible to actively participate in disaster rescues and safeguard the security of Chinese tourists in Thailand.

This study proposes the following practical suggestions. First, the Chinese government must continue to strengthen Chinese consulates active role in emergency management in foreign countries and continue to convene local Overseas Chinese communities in supporting emergency responses. These intermediary consulates in foreign countries must call on local Overseas Chinese associations to actively assist in emergency responses and strive to obtain more support from Overseas Chinese tourists. Second, the Chinese government should establish a rescue alliance for tourism safety in destination countries with outbound Chinese tourism using Overseas Chinese associations in the host country as the main body, led by Overseas Chinese leaders in the host country, and cooperate with Chinese-funded enterprises and other institutions to provide Chinese tourists with travel security and convenience in destination countries. Third, the Chinese government must inspire Overseas Chinese communities to voluntarily safeguard the security interests of their Overseas Chinese tourist compatriots. More Overseas Chinese communities should cooperate in disaster rescues and guide local Overseas Chinese organizations in playing a role in emergency assistance during disasters. The Chinese government should also construct an incentive mechanism to encourage Overseas Chinese organizations to advocate for Overseas Chinese tourists and voluntarily safeguard their security.

Keywords: tourism security; emergency rescue; Overseas Chinese; Thailand; China

[責任编辑:郑 果;责任校对:吴巧红]