普罗帕酮与胺碘酮治疗心律失常的临床效果及其对血清超敏C 反应蛋白的影响分析

张瑜

心律失常是指心脏冲动的频率、节律、起源部位传导或激动的异常,是临床常见的心血管病之一。随着我国进入老龄化社会,心血管病发病率快速上升,心律失常发病率也相应增加,恶性心律失常会影响人体各器官的血供,影响患者的健康,严重者还可导致心源性猝死,威胁患者的生命,有效纠正心律失常,能较好地改善相关并发症,降低猝死率。研究显示,患者心律失常的严重性与血清超敏C 反应蛋白增高有关[1]。因此,有效降低血清超敏C 反应蛋白水平对于纠正心律失常具有重要意义。本研究选择本院2019 年1 月~2020 年1 月的心律失常患者100 例,采用随机数字表法分为对照组和观察组,对照组患者给予普罗帕酮治疗,观察组患者给予胺碘酮治疗,分析了普罗帕酮与胺碘酮治疗心律失常的临床效果及其对血清超敏C 反应蛋白的影响,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择本院2019 年1 月~2020 年1 月收治的心律失常患者100 例,采用随机数字表法分为对照组和观察组,每组50 例。对照组中,男29 例,女21 例;年龄35~82 岁,平均年龄(56.45±8.52)岁。观察组中,男28 例,女22 例;年龄36~81 岁,平均年龄(56.79±8.07)岁。两组患者的一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:①符合心律失常的诊断标准;②患者或其家属签署知情同意书。排除标准:①合并严重肝肾功能障碍的患者;②患有代谢紊乱、凝血异常、恶性肿瘤等疾病的患者;③对本研究药物过敏的患者。

1.3 方法 对照组患者给予普罗帕酮治疗,盐酸普罗帕酮片(上海青平药业有限公司,国药准字H31020700)100~150 mg/次,3~4 次/d 口服;可根据治疗情况适当增减剂量,共治疗4 周。观察组患者给予胺碘酮[赛诺菲(杭州)制药有限公司,国药准字H19993254]治疗,2~3 次/d,0.4~0.6 g/d 口服,治疗1~2 周后可根据治疗情况改为0.2~0.4 g/d,共治疗4 周。

1.4 观察指标及判定标准 比较两组病情改善时间、住院时间,治疗前后心功能等级、血清超敏C 反应蛋白水平,治疗效果,不良反应发生情况。疗效判定标准:显效:通过药物治疗,患者的临床症状完全消失,心电图恢复正常或比治疗前改善≥60%,心律失常发作频率及发作时间比治疗前明显减少;有效:通过药物治疗,患者的临床症状明显改善,心电图恢复正常或较治疗前改善<60%,心律失常发作频率及发作时间比治疗前减少;无效:未达到上述标准。总有效率=显效率+有效率[2]。不良反应包括恶心、呕吐、头痛、嗜睡。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组病情改善时间、住院时间比较 观察组患者的病情改善时间为(6.10±1.67)d、住院时间为(8.56±2.67)d,均短于对照组的(9.78±2.78)、(12.12±3.89)d,差异具有统计学意义(P<0.05)。

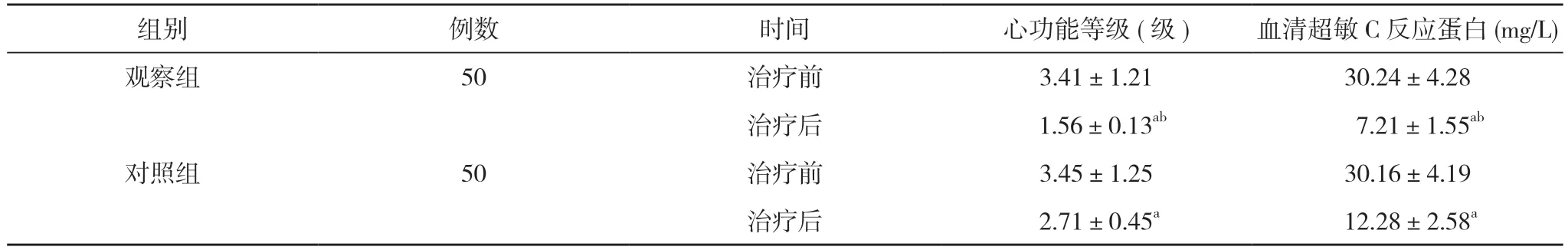

2.2 两组治疗前后心功能等级、血清超敏C 反应蛋白水平比较 治疗前,两组患者的心功能等级、血清超敏C 反应蛋白水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的心功能等级、血清超敏C 反应蛋白水平均较治疗前改善,且观察组心功能等级、血清超敏C 反应蛋白水平均显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后心功能等级、血清超敏C 反应蛋白水平比较()

表1 两组治疗前后心功能等级、血清超敏C 反应蛋白水平比较()

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与对照组治疗后比较,bP<0.05

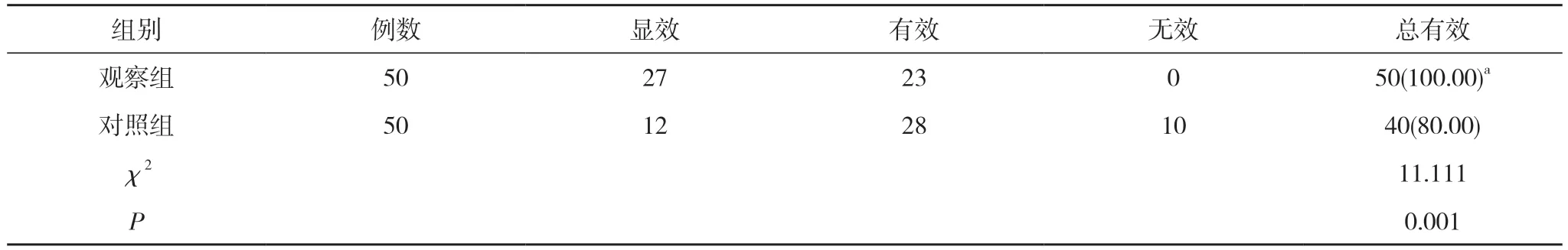

2.3 两组治疗效果比较 观察组治疗总有效率为100.00%,高于对照组的80.00%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗效果比较[n,n(%)]

2.4 两组不良反应发生情况比较 对照组发生恶心1 例,头痛1 例,不良反应发生率为4.00%(2/50);观察组发生呕吐1 例,嗜睡、头痛各1 例,不良反应发生率为6.00%(3/50)。两组不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

心律失常病因复杂,可由多种原因引起,临床表现为胸闷、心悸等症状。抗心律失常药物治疗是心律失常临床常用的治疗方法,选择安全的抗心律失常药物十分重要。普罗帕酮是一种有效的抗心律失常药物,可延长动作电位时程,降低心肌兴奋性,盐酸普罗帕酮作为1C 类抗心律失常药物,用于治疗心律失常疾病,但该药有许多禁忌,有一定的用药风险,可使原心律失常加重或转变为新的心律失常,使患者心肌组织和功能进一步受损。胺碘酮是可阻断钾离子(K+)通道的抗心律失常药物,在治疗室上性及室性心律失常方面具有独特的优势。胺碘酮作用于非竞争性肾上腺素能受体,减慢电位传导速度、减低窦房结自律性[3]。与其他抗心律失常药物相比,胺碘酮不仅具有较好的抗心律失常效果,而且具有一定的安全性,在抗心律失常治疗中具有重要作用。从药物治疗机理上看,胺碘酮不仅可阻断钙、钠通道,而且可抑制肾上腺素分泌[4]。另外,胺碘酮可扩张周围血管,降低患者心脏压力,更好地改善心脏功能,应用胺碘酮治疗心律失常有明显疗效。在安全性方面,调查结果表明,普罗帕酮治疗心律失常易发生肝功能异常、甲状腺功能减退等心外不良反应,因此长期使用普罗帕酮的患者,在治疗过程中应定期检查肝功能、甲状腺功能,以便及时发现异常[5,6]。本研究结果显示,观察组患者的病情改善时间为(6.10±1.67)d、住院时间为(8.56±2.67)d,均短于对照组的(9.78±2.78)、(12.12±3.89)d,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗后,两组患者的心功能等级、血清超敏C 反应蛋白水平均较治疗前改善,而观察组心功能等级(1.56±0.13)级、血清超敏C 反应蛋白(7.21±1.55)mg/L 均显著低于对照组的(2.71±0.45)级、(12.28±2.58)mg/L,差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组治疗总有效率为100.00%,高于对照组的80.00%,差异具有统计学意义(P<0.05)。两组不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。心律失常作为医学上常见的心血管疾病,普遍存在于各种器质性心脏病、神经系统疾病及健康人群中,严重影响的生活质量。心律失常患者血清C 反应蛋白水平明显增高。目前,临床及基础研究均证实炎症在心律失常的发病过程中起一定作用,也有证据显示,炎症激活了心律失常患者的免疫系统。当前,血清超敏C 反应蛋白是一种敏感的、非特异性的急性炎症生物标志物。在炎症表达过程中,血清超敏C 反应蛋白可引起心肌细胞凋亡增加,心肌损伤,心功能不全,血清肌钙蛋白增高,从而通过补体系统增强炎症反应。与此同时,血清超敏C 反应蛋白还能诱导单核细胞表达组织因子,激活凝血酶和补体系统,引起凝血酶和纤溶平衡失调,增加发生心血管事件的危险[7,8]。而应用胺碘酮治疗患者的血清超敏C反应蛋白显著低于应用普罗帕酮的患者,可见胺碘酮更能抑制机体血清超敏C 反应蛋白的表达,从而更好改善患者的病情,减少不良心血管事件发生风险[9,10]。

综上所述,胺碘酮治疗心律失常的临床效果更好,其对改善血清超敏C 反应蛋白的作用更显著。