拜日信仰演变、神权庙法兴衰与上古政治变革

——以扶桑十日、羿射日和十日丧礼神话为线索

郭静云

在中国古传统中,太阳崇拜居于较次要的地位。太阳或与月亮平等而相配,或组织成“十日”这种群体的崇拜对象。在这些情形中,太阳都不是独一无二的至上崇拜对象。若进一步思考则不难发现,所谓扶桑十日信仰、羿射日神话、商先王日名丧礼,以及“喪”字写从桑树等诸多现象背后,其实都涉及太阳崇拜,且彼此间似存有某种关联,或许代表着某个上古大传统的蛛丝马迹。鉴此,本文拟从商王室十日丧礼出发,采取文献与考古资料互补相配的方法,对扶桑十日、羿射日和十日丧礼等神话背后所涉及的不同时代神权政治进行溯源式研究。

一、商王室十日丧礼与周祭祀

在商文明信仰中,共有十日轮流升降于天地之间,十日各有其名字,称为甲、乙、丙、丁……癸。商王室祖妣过世后,通过占卜仪式选定其日庙,并根据神秘选定的结果,在死者所配十日之一的前一天举办葬礼。也就是说,下葬的次日即为卜选的升天之日。在这一天旦霞时分,商王室的死者乘当值之日球升天。该日之名,同时也就成为该王或王家成员的日名庙号,此日亦成为他的祭日。在这一信仰的基础上,形成了商王室十日宗庙,以及按照十日一旬来安排的周祭祀制度。

在西周早中期,十日庙号传统依然存在。到了西周晚期之后,虽然已不再用十日宗庙名和相关丧礼,但旦霞时分乘日升天、乘日游历的神秘形象已深植于中国文化之中。因此,自古以来,送魂、安魂、祭魂仪式都在旦霞时分进行。(1)有关商王室日名和升天信仰,参见郭静云:《殷商王族祭日与祖妣日名索隐》,宋镇豪主编:《甲骨文与殷商史》新2辑,上海:上海古籍出版社,2011年,第47-76页;郭静云:《夏商周:从神话到史实》,上海:上海古籍出版社,2013年,第325-354页。

商王室宗庙的周祭祀制度以及商王室使用日名为谥号的神秘规则,一直广受学界关注。王晖先生指出日干系统实涉及商人对自己神秘本源的看法,并反映在商王族的祖先崇拜上,属于相当深入的信仰层次。(2)王晖:《殷商十干氏族研究》,《中国史研究》2003年第3期。甚至可说十日系统是商王大族独有的标志,是商王族自我认同的与他族相区别的重要方式,也象征着商王大族独特的神秘属性。在商文化中,除了以甲、乙、丙、丁等十日作为庙名谥号之外,还有以十日为一旬的时间计算系统。考虑到以日名作为谥号是汤商王族的传统,据之推断,以十日为旬的计日系统应该也是该宗族的传统历制。

宋镇豪先生钻研日神崇拜的问题,认为“日神的权能不见得很大”。其实除了埃及之外,日神在旧大陆各上古文明中都不是唯一崇高的信仰对象,虽然广受崇祀,却不被视为最高神。在中华文明中,“十日”这种概念实际上反映出日神的次要性,这是在将日神当作群体性神灵,而最高神总是独一无二的。不过,虽然不是最高的信仰对象,“十日”概念却反映了商王室对自身来源的认同,似有着独特神秘的作用。宋镇豪先生发现,在甲骨文中可见商代祭出日、入日,但这并非指每天迎送日出日落的祭礼,而是特指在春分和秋分两个时期固定举行的仪式。所以,这种祭法背后的意思显然与太阳年历有关。此外,商代崇拜太阳的含义,除了能够造成吉祸的自然现象外,最主要的是它可作为下上界的媒介。(3)参见宋镇豪:《甲骨文“出日”、“入日”考》,文化部文物事业管理局古文献研究室编:《出土文献研究》第1辑,北京:文物出版社,1985年,第33-40页;宋镇豪:《夏商社会生活史》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第771-789页。此一媒介作用不仅在大自然中一再实现,也可以协助死王灵魂从地中到达天界。日出自地,升天而使天地明亮(4)《易·晋卦》:“明出地上,顺而丽乎大明。”王弼、韩康伯注、孔颖达等正义:《周易正义》,《十三经注疏》,台湾台北:新文丰出版公司,2001年,第305-306页。,同时通达居于上帝左右的先王,传送祭礼以明德。在甲骨文中,记载有祭拜明天之乙日、戊日等具体命名的十日之一的日象,或向日干祈祷福佑;且在崇拜某日象时,同时也祭祀以其为名的神祖。所以,商王室的祖先崇拜与十个太阳崇拜密切相关。或许商人认为这些先祖所乘的日轮,不仅能在第一次祭礼中协助亡灵升天,而且在往后日出时,当值之日能够协助开通宗庙祭礼由地达天之道,并成为在世后裔和具有与当值日相同日名的在天之祖进行沟通的中介灵媒。

不同受祀者之十日祭名的变化,经历了以下四个阶段:

第一,未建立商王国之前,即上甲之前的高辛氏的神祖,都以“辛”为日名。

第二,自上甲至示癸,这几位先世诸公“用十日之次序以追名之”。这种规律“对于自上甲至示癸,是可能的,而对于大乙以后先王则不能适用”(5)王国维:《观堂集林》第9卷,台湾台北:世界书局,1961年,第13页;陈梦家:《殷虚卜辞综述》,北京:中华书局,2008年,第404页。。

第三,从成汤大乙以降,先王日名的规律并不是照着十日次序来决定的,而是建立了卜选日名的传统和周祭祀制度;可能还包括确立了在巫师占卜之前筛选日名的原则,如祖妣异名、父子异名、母子同名、兄弟异名、偶数优先等。(6)常玉芝:《商代周祭制度》,北京:中国社会科学出版社,1987年。另见于岛邦男撰、杨家骆主编:《殷墟卜辞研究》,台湾台北:鼎文书局,1975年;董作宾:《殷历谱》,台湾台北:“中央研究院”历史语言研究所,1992年;冯时:《天文学的萌芽期》,薄树人编:《中国天文学史》,台湾台北:文津出版社,1996年;张懋镕:《商代日名研究的再检讨》,《古文字与青铜器论集》,北京:科学出版社,2002年,第232-234页。也就是说,在现实生活与政权组织中,属于“高辛氏”的商王族已掌握最高的权威,在意识形态里却仍继续认同自己是十日后裔的族团。因此成汤大乙之后,一致采用占卜选择祭日且固定举行周祭祀的方法,因此该方法为后人所熟知。而成汤大乙之前的先公日名因年久湮灭,导致后世祭师必须往前推补。这也能够间接证明,早商王国确实是由成汤建立的,传世文献确实保留了史实的残迹。

第四,从历史脉络可知,成汤大乙以降、迄于小乙的历代商王日名系统十分严谨,采用了一贯的礼仪规定。(7)张懋镕:《商代日名研究的再检讨》;井上聪,《商代庙号新论》,《中原文物》1990年第2期。但是,自小乙以后又出现新情况,如出现母子异名的新规定。又如,在日名谥号之外常另加荣誉名号,如“武”“文”等字;此后先秦诸国及汉代都跟着使用此类文字。此外,因小乙之后武丁篡位,从其伊始,殷人偶尔开始用日名称呼在世的大人物。在当时的语境中,出现生人日名就好比神人活在世间一样。到殷末时,在先王庙号中加“帝”字。在日名被放弃以后,“帝”的谥号偶尔被春秋列国采用,最后又传至秦汉帝国而被固定为主流用法。至于日名与十日葬法,到了西周晚期时已湮没于历史长河中。

从上述四阶段观察,虽然十日周祭祀记录最早见于殷商甲骨文,但日名丧礼制度应是由成汤建国之时创立。正是成汤将十日体系确定为国家宗庙之丧礼典范,而非安阳殷宗所创。

在商王级贵族信仰中,十日先祖并非具体的祖妣,而是传说中在远古时期治理天下的神智英雄,这些英雄可能被视为“日之子”,具有超凡的神奇本质。或许商王室贵族认为王家祖妣在升天以后,将归入天上的前朝十日(氏)部族之一,又或班列于前朝十位日之子所统率的十氏师旅中。至于归属于哪一个氏族或师旅,则与其死后的日名谥号有关。商王家人死后卜选日名,正是为了决定祖妣在天上的位置和归属。

虽然在现实生活与政权中,自我认同为十日族团之一“高辛氏”的后裔——商王族掌握了最高权威,却仍在意识形态方面宣布自己是整个十日族团的后裔,反映出十日传说具有非常古老的传统。从该传统还可推知,在更早时期,曾经存在过类似于“十族兄弟”的政权制度,即在联盟制城邦国家的组织结构中,各个城邦的贵族均为同等的“兄弟”,按照制度轮流“值日”,轮流主宰联邦,负责发起和组织国家联盟会议,安排并管理联盟内部的公共事务,以及彼此间的合作。

在实际的历史演化中,这种同等的兄弟宗族轮流值班做主的理想制度,显然会慢慢地演变成兄弟之间的互斗夺势,最后由较强势的宗族掌握高位,此即联盟制城邦国家向王国发展的道路。汤商已是王权国家,却仍然在意识形态方面有意保留了自我为多元族团的认识,以此强调商王国具有自古传承的正统性,只不过此时这种观念仅见于丧礼而已。并且,正是因为在这种观念中,“兄弟”被视为属于不同族的、同等级的城邦主宰者,因此在汤商丧礼中特别出现了“兄弟异名”的规定,也就是说,同辈兄弟的日名庙号不能相同。综上,周年日历、升天理想、王室祖先崇拜以及政权组织,皆在商王国融合为一体,构成一个完整的信仰体系。从中可窥知的是,十日祖先和十日一旬计日方法的起源应早于商时代,它们皆奠基于早期联盟制城邦国家的规定。在商文明中,十日一旬含有崇拜先王的崇高意义,该传统在商之前的时代中就应该已有某种根源。十日一旬是以十个日球为单位的循环,所以,自甲至癸的日名原本应该就是十个日球的名称。换言之,日名的本义即日球的名号。只不过在商文明中,将日球名号转而用作亡王谥号。

至于该传统的来源以及与商王国所继承和联盟的其他贵族的关系,迄今仍非常缺乏相关研究。本文拟通过文献所载神话以及考古资料,对此问题提出一些刍议。这个问题一方面涉及拜日信仰,另一方面涉及祖先崇拜,而且重点在于这两种信仰是如何交织在一起的。既然商王族十日谥名与十个日神崇拜有关系,则不妨将其与扶桑十日神话作对照。

二、从扶桑十日形象结构探索其创造者之文化内涵

(一)扶桑十日形象源自长江流域先楚文明

十日神话载于《楚辞·招魂》《楚辞·九歌·东君》《楚辞·天问》《山海经·海外东经》《山海经·大荒南经》等。如“东南海之外,甘水之闲,有羲和之国。有女子名曰羲和,方日浴于甘渊。羲和者,帝俊之妻,生十日”(《山海经·大荒南经》)。“汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”(《山海经·海外东经》)“暾将出兮东方,照吾槛兮扶桑。”(《楚辞·九歌·东君》)此外,《淮南子·本经》又载羿射十日,似表明放弃十日信仰和旬日记法。由上可见,这些主要是南方文献。从该神话中提及的自然生长于南方的桑树形象思考,这也应是源自南方,很可能是长江流域的形象,从衍生到兴盛再到放弃,都是在长江流域的文化脉络中。

《楚辞·招魂》有“魂兮归来!东方不可以托些?长人千仞,惟魂是索些?十日代出,流金铄石些”的直接表达,日神从扶桑升天与先人魂灵出来是同时发生的,前述商人信仰亦如此。鉴于该信仰有完整的系统,故应是滥觞于同一个文化区,且其应有较发达的桑蚕业,才会创造出桑树这种形象。

如前文所述,虽然王室十日宗庙系统代表商王室,二者却并非从商代才开始创造日象与丧礼的关系。通过资料分析,可获得如下启示。日象与祖先崇拜的关系非常古老,可将十日信仰的产生和演化分为四个阶段,各阶段亦蕴含着不同的庙权规定:第一个阶段是扶桑十日神话成型之前观念的源头即滥觞时期;第二个阶段是扶桑十日神话成型阶段,其所折射、反映和代表的是当时的神庙政权和精英文化;第三个阶段是羿射日神话所代表的放弃十日崇拜的庙权规定;第四个阶段即前文所述成汤复兴十日庙法,建立商王室十日丧礼。

为便于厘清创造该神话的社会寓意,下文先从第二个阶段讲起;在此基础上,再进一步探索该信仰形成和流变的历程。

(二)十日庙权之文化属性与隐义考

1.扶桑十日形象原创于楚地屈家岭文化早期国家阶段

观察古楚文明之扶桑十日神话,一方面其所代表的是联合城邦性质的国家形式,另一方面,其形象还表示养桑蚕纺丝业的存在。该神话与发展桑蚕纺丝业有关系,这样才会选择既不高也不壮的桑树作为神树。通观楚地诸文化,笔者以为,只有屈家岭文化(约公元前3600至前2800年)符合前述两项条件。十日联盟政体很像是正处于国家初兴阶段的屈家岭文化的神权盟约庙法。了解“十日神权”的核心问题在于厘清对日象的崇拜是否与当时权势贵族的始祖崇拜有关系?权势贵族的始祖形象是否包含有以日为祖(下文简称“日祖”)的观念?这类日祖的原型如何?何故出现十日形象?古人是如何想象十日在扶桑上的?虽然没有能说明这些难题的直接资料,但细究仍可发现不少线索。

扶桑是桑树,所以应与养蚕业、纺丝技术的起源有关系。长江中游从大溪文化伊始(公元前4300至前3500年)出现精细的纺轮,而屈家岭文化中普遍多见,或标志着该文化在用麻线纺织之外,开始发展丝织物。丝绸这种材料难以保存,尤其是在长江中游的肥沃黏土中。尽管如此,考古资料却能够显示屈家岭文化中纺丝业的存在。在稻作农业北传的背景下,屈家岭—石家河文化扩展到河南,豫中亦深受长江中游影响,在所谓“仰韶晚期”地层中开始多见屈家岭文化遗物。(8)罗彬柯:《略论河南发现的屈家岭文化──兼述中原与周围地区原始文化的交流问题》,《中原文物》1983年第3期;孙广清:《河南境内的大汶口文化和屈家岭文化》,《中原文物》2000年第2期。

在河南荥阳青台与汪沟两个遗址中发现的婴儿瓮棺葬法与屈家岭—石家河文化基本一致,其年代为公元前3300至前2900年间,与屈家岭文化正好同时。这两个遗址的瓮棺葬具也包括陶缸以及典型屈家岭文化技术和风络的细泥质黑陶。但与长江中游不同的是,在瓮棺内有保存下来的用于包裹婴儿尸体的布料残迹,其中多为麻线纺织物,但也见少量丝帛残迹。(9)张松林、赵清:《青台仰韶文化遗址1981年上半年发掘简报》,《中原文物》1987年第1期;郑州市文物考古研究所:《荥阳青台遗址出土纺织物的报告》,《中原文物》1999年第3期。这两个遗址的发现,或能够间接证明屈家岭纺丝业的起源。这些遗址的本土陶器主要是仰韶风格的红陶,泥质黑陶明显属于外来的屈家岭风格,或可推论包裹亡婴的丝绸也是外来货。根据零星资料,纺丝业的痕迹见于长江流域。(10)夏鼐:《我国古代蚕、桑、丝、绸的历史》,《考古》1972年第2期。日积月累,纺丝后来成为楚地诸国大规模的产业。虽然迄今所知最早的遗物发现在河南,但这些遗址明显有屈家岭文化的因素。笔者认为,这只是因为长江中游丝织物保存环境非常不佳,我们才在边缘地区偶尔发现实际上是在长江中游生产的丝帛。纺丝起源、发展与专业化,都在同一地带发生;而丝帛与丧礼的关系曾是楚文化的要点之一,其也应是源自屈家岭文化。

屈家岭文化以来,纺轮小型化,还出现制作精致的彩陶纺轮,其纹路有很明确的规律性,比如,常见“四分纹”(11)刘德银:《论江汉地区新石器时代出土的陶纺轮》,湖北省考古学会选编:《湖北省考古学会论文选集(二)》,武汉:《江汉考古》编辑部,1991年,第36-43页;张绪球:《简论油子岭文化遗存的分期与特征》,湖北省文物考古研究所:《纪念石家河遗址考古发掘60年学术研讨会论文集》,北京:科学出版社,2019年,第127-148页。或四方纹(12)赵柏熹、郭静云:《从新石器时代到国家时代长江中游礼器所见“四方”观念刍议》,冯天瑜主编:《人文论丛 2019年第2辑》,北京:社会科学出版社,2019年,第128-141页。。四分纹的意思就是四季纹。四季与相关的四方概念是在农耕文化中产生的,这是对二分二至太阳历的形象化表达。通过观测日影和太阳位置以定春分、夏至、秋分、冬至,以此为基础建立的历法属于太阳历;但这也是为顺应农时而做出来的,是农耕生活的基础,所以也应称为“农历”。是故,下文合并称之为“太阳农历”。“四分”或者“四方”就是周年四时,二分二至是将太阳公转一周的时间划分为四,这是太阳历最基本的周年划分方法,故也可从意义层面将四分纹(或二分、八分等倍数)称为“日历纹”。

屈家岭文化选择精致的纺轮作为表达年岁四时的旋转载体,石家河文化时期(约公元前3100至前2300年)这种传统继续发展。从纺织工具与历法的关系推论,屈家岭—石家河文化时期,对太阳农历的崇拜与纺织业之间发生关系,其时纺织业最有可能就是指从大溪—屈家岭文化时期萌生的纺丝业;纺丝业的发展又离不开种桑养蚕。因此,屈家岭文化带日历纹的纺丝纺轮的出现,或许隐喻其时已出现扶桑十日神话。我们能进一步观察到,在屈家岭文化时期同时出现以下五条互应的线索,或都与扶桑十日形象有关。

第一,屈家岭文化最有可能是楚地纺丝和养蚕业的滥觞。

第二,陶纺轮在屈家岭之前早已存在,但只有到屈家岭时代才出现适合用来纺丝的细小纺轮,且其除用作工具外,还作随葬礼器。后者都带四分彩纹,即如前所述象征太阳农历图案的纺轮。赵伯熹分析屈家岭、石家河纺轮上四方纹的发展,发现其可分为静态四方纹(图1:1—8)与旋转动态的四方纹(图1:9—16,后者偶尔出现非四分的结构,图1:10),并且由于纺轮在使用时旋转,所以静态纹饰在使用时实际上也表现出旋转动态的形象。到了石家河与后石家河文化(约公元前2300至前1700年)早期,日历纹纺轮偶尔还会出现在樊城堆文化遗址中(图1:17—19;另参见后面的图4:4—5)(13)李家和、刘诗中:《清江樊城堆遗址发掘简报》,《江西历史文物》1985年第2期;江西省文物考古研究所等:《靖安郑家坳墓地第二次发掘》,《考古与文物》1994年第2期。,以及良渚文化遗址中(图4:6)。

1-8.静态四方纹之彩陶纺轮;9-16.旋转纹之彩陶纺轮;17-19.模仿石家河文化日历纺轮。(14)屈家岭文化彩陶纺轮:1-4.邓家湾AT307⑥:14、T31④:13;谭家岭ⅣT2211⑥B:10;罗家柏岭T10⑦:6。9-12.邓家湾AT307⑤:9、T5⑦:1;谭家岭ⅢH9:2;罗家柏岭T11⑤:1。石家河文化彩陶纺轮:5-8.邓家湾T34③:21、AT3⑤:88、T34③:3;罗家柏岭T11④A:2。13-16.邓家湾AT104⑦a:17、AT104⑦b:5;谭家岭ⅡK17:31;罗家柏岭T7⑤:13。17-19.江西樊城堆文化出土模仿石家河文化日历纺轮:17-18.靖安郑家坳遗址出土;19.樊城堆遗址出土。图1 屈家岭—石家河文化纺丝彩陶纺轮

第三,纺丝纺轮上有象征太阳农历的“日历纹”,同时养丝蚕的桑树在神话中被描述为太阳树,二者之间似乎存有关联性。带日历纹的纺丝纺轮和日栖于扶桑树上,这明显是两个互补搭配的形象。那么,在当时人眼里,带日历纹的纺轮旋转,究竟是象征何种形象?答案似乎就是象征日。

第四,除了用作纺织工具外,彩陶纺轮还是重要的随葬礼器。屈家岭—石家河文化将带日历纹的纺轮放在墓中。据此可合理地判断,墓中放日历纹纺轮也指涉祈祷再生,如同朝霞时刻随日球升天。可见这一套观念还蕴含着一种意思:升天与再生。既然日历纹形象与丧葬文化相关,说明在屈家岭文化中日历纹形象与祖先崇拜也相关;诚如下文论述的,屈家岭—石家河文化精英认为,他们的祖先取象于日,在夜间埋入土中之后,会循着朝霞依随日球升天。

第五,如前所述,十日神话背后折射的是政治上的盟会规定和庙法,用十日形象来表示统治者之间的盟约。何以从甲到癸十个日象能够代表贵族统治者宗室?合理的判断是,这是因为古人认为日即是其祖先(原因详后);十日祖先结盟的神话传说旨在表达,这十家邦国的统治者后裔也处于固定的平等合作关系中,轮流值班管理联盟国家的领土和事务。从这一角度分析,屈家岭文化正当国家起源之际,当时在古云梦—洞庭地区周边兴起了十几个邦国,如城头山、鸡叫城、城河城、青河城、走马岭、鸡鸣城、阴湘城、马家垸、荆家城、笑城、陶家湖城、龙嘴、屈家岭、邓家湾和谭家岭等,并且很明显这些邦国通过结盟的方式组成了联盟制国家。也就是说,屈家岭文化的国家社会形态,恰好符合前文所述十日神话折射出来的政权制度和意识形态。

屈家岭文化时期建立邦国联盟的必要性,奠基于长江中游平原稻作农业对于大规模的水利协作的内在需求。长江中游尤其是古云梦泽地带的稻作农业需要各地合作,才能治理长江、汉江及湖区的大水。而且很关键的是,在东亚各地国家起源的历史中,除此以外,其他地方并没有这种符合“十族兄弟”联合城邦制的早期国家形态。且长江中游平原早期国家的政体形态,也在屈家岭文化之后,从继起的石家河文化开始出现以石家河大城为最高等级中心的情况,说明“十族兄弟”的关系已不平等,表现出走向集权的趋势。(15)郭立新、郭静云:《中国最早城市体系研究(一)》,《南方文物》2021年第1期。尽管如此,石家河文化时期的国家结构还是保留了非集权的联盟管治模式,只是联盟国家统治者由大贵族盟会来选定。这种政权模式,就是文献中所说的“禅让”,即折射尧禅让舜的故事。正因为当时数家大贵族继续统治联盟,从而阻滞了单一家族垄断和私相继承。

从上述五种现象观察,屈家岭文化似是最可能被视为扶桑十日神话起源之地。

2.屈家岭文化与商文明丧礼形象的关联性

首先,从商文明最重要的夔龙神纹讲起。该纹饰源于长江中游,经历过几次转变。在公元前第四千纪中期的屈家岭时代,该纹饰在长江中下游广大地区初步系统化;之后,到了公元前第三千纪中晚期,在后石家河文化中,夔龙神纹的结构已变得与商文明完全相同。因此,在夔龙神纹的起源与成型之路上,有着屈家岭文化明显的贡献。

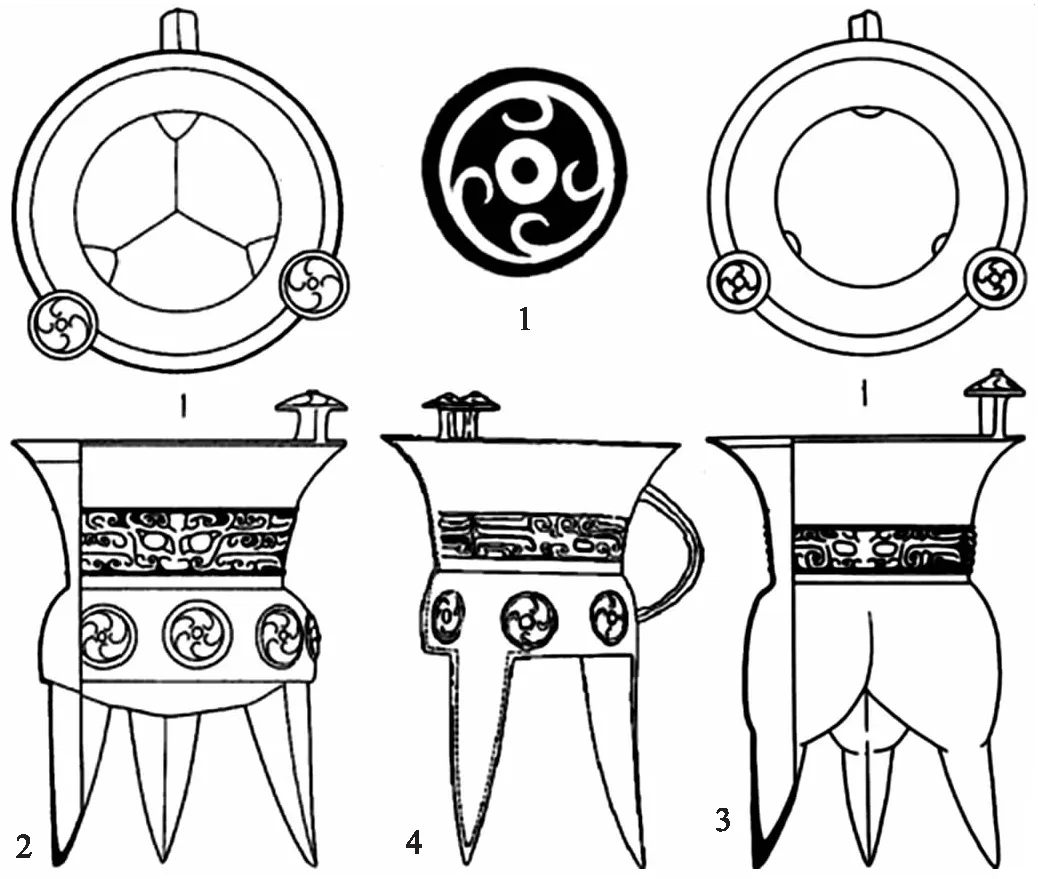

其次,从纺轮的形状和纹饰讲起。商时代礼器上除了夔龙神纹之外,另还常见形容太阳升天的“明纹”(下页图2),其基本形状为“”,该形状与四方日历纹的纺轮很像,与表达日球升天的“明”字也很像。“明”字在甲骨文中写作“”“”“”,其中从四分的“”部的写法颇为常见,可以推论“”就是“明”的本字,该字与甲骨文的“”“”(田)在字形上略有差异。也就是说,“明”字的“日”部常作四分结构,并且“明”的本字无“月”部。由此可见,商时代文字和青铜器上的明纹资料,可补证屈家岭—石家河文化时期纺丝纺轮与日球之间具有隐喻与象征关系。

1.上海博物馆收藏盘龙城文化铜斝菌状柱顶上的明纹;2.盘龙城五期李家嘴三号墓出土铜斝(M3:1);3.盘龙城六期王家嘴一号墓出土铜鬲形斝(M1:1);4.偃师城五号墓出土铜斝(M1:5)。图2 盘龙城文化晚期带明纹的礼器

第三,在屈家岭—石家河文化中,日历纹纺轮被用作随葬品以表达死者亡灵依随日球而在朝旦再生升天的信仰。而商代青铜器上的明纹也一样表达朝旦随日球升天的内涵。

第四,虽然商王室只是一个宗族,在丧礼中却表现得仿佛他们是十个太阳宗族的联合后代。这种意思其实与屈家岭时代的政权结构遥相呼应,是屈家岭十日族团经过长时期演变后在意识形态上的残迹。

总之,上述几项资料所表达的意思一致:屈家岭日历纹纺轮随葬品、商代大墓带明纹的“明器”、古文字中的线索等,都隐现了对太阳和太阳农历的崇拜及其与丧葬文化的关系。但古人为何选择将日象与桑树及纺轮联系起来?虽说纺轮为圆形且能旋转,形态与日球相似,但也有其他轮形工具,何故不选其他?而且纺轮这种器物早已有之,此前却未见使用纺轮来表达其精神文化的现象。同时,四方、八方历法的纹饰大概从8 000多年前就已出现,却没有做在纺轮上;何故只有到了屈家岭时代,那些小巧细致的彩绘纺轮才成为日历纹的载体?因此,若单凭其圆轮形状,恐怕尚不足以说明古人为何会做出这种选择。笔者认为,纺丝纺轮本身提供了解答此问题的线索,其指向养蚕纺丝业的发展和蚕的形象。

3.崇拜桑蚕的礼器造型及其意义

纺丝起源还蕴含着另一种信仰:对桑蚕的崇拜。有关昆虫羽化和古人崇拜昆虫的脉络,已有不少讨论,其中包括金龟子科的甲虫,还有蚕和蝉等。资料表明,最初是在农耕文化中,以甲虫的幼虫为原型而衍生了双嘴夔龙神的形象,夔龙神形象经过几千年的传承,愈来愈改变其原貌而汇集其他神兽的特征,但一直没有失去该信仰之要点:羽化再生和升天的理想。(16)C. B. 阿尔金、王德厚:《红山文化软玉的昆虫学鉴证》,《北方文物》1997年第3期;孙机:《蜷体玉龙》,《文物》2001年第3期。在此脉络中,对蚕的崇拜出现得较晚,其与桑蚕纺丝业的兴起有关。再晚一些,大概从商周之前的某个时候,又出现了对蝉的崇拜(下页图3)。

1.蚕蛾;2-6.天门石家河肖家屋脊出土三苗时期玉蚕:2.飞蛾蚕母W6:7;3.W6:12; 4.W6:8;5.W71:2;6.AT1321①:1;7.罗家柏岭出土三苗时期玉蚕T27(3):4;8.澧县孙家岗出土夏时代玉蚕;9.妇好墓出土玉蝉;10.殷墟出土玉蝉;11.金龟蜣螂乘日,古埃及新王国宝石雕;12-13.二里岗出土玉蚕形器:12.BQM1:30;13.C7H121:2;14.盘龙城PLWM4:12出土玉蚕形器。图3 玉蚕蛾和玉蝉等

换言之,之所以从屈家岭时期开始选择纺丝纺轮作礼器,与当时发展纺丝养蚕业有直接关系。蚕的羽化可以用来象征死者灵魂升天,这是在很古老的稻作文明崇拜昆虫这一大脉络下所做的合理推断。同时,屈家岭文化还将昆虫羽化形象与太阳升天的形象相结合。

此外,还可考虑,在出现养蚕业的屈家岭时代,双嘴夔龙神纹已发展到初步定型的阶段。当时在长江中下游从屈家岭文化到崧泽文化的分布范围内,都出现了结构相同的双嘴双爪的夔龙神纹镂孔纹。所以,可合理推断,这种现象涉及对某种新的昆虫的崇拜,而此种昆虫最有可能是蚕虫。观察自然蚕虫可知,其幼虫身体前后有两套足:一套在头边,另一套在虫体中段偏尾部;蚕虫的尾部也有像嘴牙的部位,头部和尾部都有虫角。据此可知,蚕虫的自然形状就像一种典型的双嘴夔龙。蚕虫若从叶子降下,立刻吐丝,其在空中摇动,并不会落地,所以也符合文献所载飞翔的天虫形象。由上判断,纺丝与养蚕业的发展,对夔龙天神形象的定型与崇拜意义的发展有过重要影响。蚕虫应该也是夔龙天神形象在自然界的原型之一。

这种分析还使我们进一步理解,在扶桑十日神话形成的时代,除了夔神信仰再度兴起之外,还可以从扶桑神话本身看出,当时形成了将太阳视为昆虫的神秘形象。古人能观察到何种动物常立于桑树上而从桑树飞翔?这显然是蚕蛾。在桑树上生养的桑虫——蚕,用丝线包裹自己而“结束”生命(成蛹),之后破茧而出,白色蚕蛾飞翔于天(已驯化的蚕蛾基本上不能飞,只交尾和放卵)。从虫到黄白色的蛹,又从蛹到白色飞蛾(图3:1),这就是超越性的死生表现,也是明亮的日球形象。换言之,古人或用白色蚕茧和蚕蛾譬喻太阳,或认为飞出的白蛾身上带着太阳升天(图3:2—8)。也就是说,在扶桑神树上栖息的太阳,原本应该取象于蚕茧或蚕蛾,这才符合自然界的情况。这种信仰与古埃及崇拜金龟甲虫的观念颇为相似(图3:11)。

虽然迄今未见屈家岭—石家河文化的蚕蛹和蚕蛾造型(这可能涉及材质与保存环境),不过,在后石家河文化墓葬中发现了很多玉蚕蛾,其数量和占比在当时都是最多的(图3:2—8),特别是后石家河文化王级墓(如谭家岭出土众多玉器的4个瓮棺墓、肖家屋脊W6等)中出土的众多玉蚕蛾,给我们提供了很直接的资料。由于汉代丧礼用玉蝉,学界习惯性地把后石家河的玉蚕也称为蝉,甚至误认为鹰。但是,若从生物特征比较,蚕蛾属鳞翅目,其翅膀短,大体与身体等长,又因翅膀柔软而使其在将翅膀内收时,整体外形略呈弧形而尾端外翘。相比之下,蝉为半翅目,其翅膀比身体长一倍,翼薄、透明且质地硬,在收翅时,整体外形轮廓硬朗,翅尖尖锐,蝉也从无像后石家河玉蚕那种向外翻开翅膀的动作。后石家河玉蚕蛾的一般造型为坐姿且收拢翅膀的形象,但偶尔也有张开翅膀飞翔而使其卵形身体毕现的造型(图3:2);有些还明显刻出蝶蛾类昆虫才有的卷喙(图3:2、5、8)。

玉蚕造型到了早商时期已罕见,目前只发现过不完整的造型(图3:12、13),或者蚕形杖首(图3:14);殷周以后愈来愈多见的是玉蝉造型(图3:9、10)。殷周以来,尤其是汉代,玉蝉很多,形状也与后石家河玉蚕蛾明显不同。

据此我们可进一步探索,古人重视丝绸,应是基于其精神文化和再生羽化信仰。蚕蛹大概有半个月时间待在丝茧中,获得羽化能力;之后破茧而出,羽化飞升。在先民看来,蚕丝是一种很神秘的物质,能帮死者如同蚕一般获得羽化的能力,这或许就是丧礼中要用丝织物包裹死者的原因。同时可以思考,在养蚕业中,不让白蛾子出茧,是因为蛾子出来之前会用一种溶解物质使丝茧破洞,所以为了避免丝线断破,就要想办法使大部分丝茧不出蛾。也就是说,人杀蚕蛹而夺其羽化能力,用其丝是为了追求让人自己羽化。

总之,桑树、蚕、纺轮、丝绸、日、日历,这一组成套的形象在屈家岭—石家河文明中,一起表征和构成了“如日升天”的信仰。且从后世商王室丧礼中还可了解到,该信仰还牵涉祖先崇拜。

由于带日历纹的纺轮、玉蚕蛾经常出现在墓中,蚕虫羽化也是一种典型的求再生的形象,说明该信仰从一开始就与丧葬文化有关。丧葬文化及再生信仰与祖先的形象相关但未必相同。换言之,如果文化中存在乘日升天信仰,并不意味着在该文化中“祖”的形象也被视为太阳。但是商文明的祖先日名直接把“祖”和“日”两个形象结合在一起。那么,祖先与日的关系是否只从商开始?或者是有更早的源头?为厘清该问题,还须进一步做溯源研究,探索太阳崇拜与祖先崇拜之间关系的来源。

(三)从日与祖到日祖庙权:十日观念的渊源考

1.新石器时代崇拜太阳农历与崇拜始祖的关系

前文已讨论屈家岭彩绘日历纹纺轮的意义,在追索二分二至与四立这种太阳农历结构的源头时,我们首先要关注洞庭平原八十垱遗址出土的陶祖礼器,在其顶面有四分纹(约公元前6500年,下下下页图6:1、2),以及坟山堡遗址出土的白陶碗(17)该器在原报告中被称为器盖,经仔细观察实为碗;参见岳阳市文物工作队等:《钱粮湖坟山堡新石器时代遗址试掘报告》,《湖南考古辑刊》第6集,长沙:岳麓书社,1994年。,在底部有八角星图(约公元前5600年,下页图4:1)。

四分纹、八角星图传播与影响的范围广阔,时间长久。其中,坟山堡八角星图代表了一个大传统的发端。(18)郭静云、郭立新:《从新石器时代刻纹白陶和八角星图看平原与山地文化的关系》,《东南文化》2014年第4期。该纹饰在长江中游的发展脉络中一直可以见到,在新石器中晚期仍仅见于长江中游,但从约公元前3500年起,四方纹和八角星图成为各地通见的纹饰,见于长江下游凌家滩文化、崧泽文化和良渚文化等,又一路传到山东和东北;时间上,又传承到殷周、汉代,所谓周易八卦、河图洛书其实也属于这一深远传统所衍生的概念图式。所以,这一类日历纹在历史上早已超越塑造它的文化而成为中国大文明的标志之一。不过在新石器时代,我们可梳理出数条日历纹发展的脉络。

第一条发展脉络是器底四分和八角星日历纹。器底日历纹的年代很早,源自洞庭湖平原的皂市下层文化(公元前6200至前5000年),坟山堡白陶碗是目前所知在此脉络中最早的例子;接着发展于汤家岗文化(公元前5000至前4000年),周围山区猎民文化如高庙文化中也有一些模仿。其中,汤家岗文化的八角星图经常做在圈足盘底上,大溪—油子岭文化(后者约公元前3800至前3500年)也将四方纹做在圈足碗底上。只不过汤家岗文化是用白陶刻纹和戳印纹(图4:2、3),而大溪—油子岭文化则用彩陶纹(图4:8、9)。其中,关庙山遗址出土的一些大溪文化彩陶碗底的构图,里面是四方纹而外圆用十二分纹(图4:8),或可以假设这是表征阴阳历的纹饰。器底日历纹在大溪—油子岭文化中的出现是为与一种祭法相搭配,即在祭礼中故意打碎陶器且用其底部的祭法。该祭法在大溪文化中颇为流行,但由于在屈家岭文化时期不再使用,所以此时在陶器底部上就很少刻画有神秘意义的日历纹图案。

1.坟山堡遗址出白陶碗底八角星图;2-3.汤家岗遗址出土白陶上四、八、十六角星图:2.M43出土;3.M103出土;4-5.江西郑家坳遗址出土樊城堆文化日历纹纺轮;6.崧泽文化晚期绰墩遗址出土纺轮;7.崧泽遗址出土的良渚文化陶壶及底纹;8-9.关庙山彩陶碗底:8.T59⑤B:91;9.T51⑤A:436。图4 器底日历纹

日历纹在器底的分布,应该是在表达太阳农历为万物生存基础的作用。底上的“日历纹”(八角星)从长江中游扩展到长江下游崧泽、良渚文化,并且,在长江下游,器底八角星纹与纺轮八角星纹并存(图4:6、7)。

从器底有日历纹的造型虽可看出对太阳历法的崇拜,从中也可了解屈家岭纺轮上日历纹的部分特色,却仍看不出日历纹与祖先崇拜之间到底有何种关系。

第二条发展脉络是日鹰崇拜,可见于湘南千家坪遗址(约公元前5400至前4800年)的造型上。在该遗址所出戳印纹白陶和红陶礼器上,普遍有刻在老鹰身上或翅膀上带二分二至四分纹者(下下页图5:1、2),发掘者将其理解为日鹰,这是相当准确的。(19)尹检顺:《湖南桂阳千家坪新石器时代遗址考古发掘简报》,《湖南考古辑刊》第15集,长沙:岳麓书社,2020年,第1-36页。湘南日鹰崇拜的来源还需要进一步探索,其信仰是否包含有祖先崇拜的意味也不甚清楚。不过零星资料显示,日鹰信仰至少传承到了相当于屈家岭文化的时代,且在长江中下游有较广泛的影响。例如,在千家坪的日鹰造型中,除了常见的翅膀上带日历纹的造型之外,偶尔可见在翅膀上有象征猛兽獠牙的嘴口纹(图5:3)(20)郭静云:《江南对虎神的崇拜来源──兼探虎方之地望》,《湖南大学学报(社会科学版)》2014年第2期。,而凌家滩29号大墓中出现玉制老鹰,在身上带八角星纹,两个翅膀变形为兽头(图5:4)(21)安徽省文物考古研究所编:《凌家滩──田野考古发掘报告之一》,北京:文物出版社,2006年,第248-249页。。千家坪和凌家滩两种造型外貌虽异,但结构与母题是一致的(都是老鹰双翅带猛兽),可知千家坪的文化观念是继续传衍的。中间虽有资料缺环,但能看出晚了近2 000年的凌家滩文化,表现了起源于千家坪的文化内涵。

1-3.千家坪白、红陶日鹰纹:1.M41:1盘底纹;2.T2G1②:84高领罐肩纹;3.T2G1②:21高领罐肩纹;4.凌家滩M29出土玉日鹰。图5 日鹰图

不过,这些资料也未直接揭示千家坪先民是否将日鹰作为自己族团的始祖来崇拜。所以,在这种脉络中,我们还是看不出日与祖及其与丧葬文化的关联。

第三条发展脉络是日历纹祖形礼器。其实,在比日鹰纹更早,也比器底八角星纹略早的彭头山文化(约公元前7800至前5800年)晚期时,日历纹就已出现在该文化的陶祖礼器上(下下页图6:1、2)。虽然彭头山文化出土的陶祖数量不多,但在部分陶祖的顶面上已明显可见四分纹,其与后来陶纺轮所谓“四分纹”结构相同。(22)赵柏熹、郭静云:《从新石器时代到国家时代长江中游礼器所见“四方”观念刍议》,冯天瑜主编:《人文论丛 2019年第2辑》,第128-141页。长江中游新石器早期的礼器资料表明,祖先与日的关系有着比商代早很多的源头。

1-2.澧县八十垱陶祖:1.M8:21;2.T43:23;3-13.柳林溪顶面带日历纹的陶祖礼器。图6 顶面带日历纹的陶祖礼器

长江中游新石器时代的陶祖都是牡器形状的礼器,在彭头山文化、皂市下层文化、高庙文化、城背溪文化和大溪文化中均可见。我们应如何理解彭头山文化将祖的形象与太阳历相结合的现象?彭头山文化是始创稻作技术的完善的农耕文化,与同时代甚至更晚时期其他地区新石器文化相比,彭头山文化都堪称奇迹,这是一个很难得的、在新石器早期就已几乎完全放弃狩猎而成为“制作为历”的全定居的农业社会。这种在新石器时代早期就放弃狩猎的社会在世界史上极为罕见,在东亚地区目前也只知有彭头山文化。“制作为历”的农耕生活建基于严谨的历法,因此在精神文化中,掌握和确定历法的人(或大巫)被视为大英雄,犹如《周髀算经》所谓:“古者包牺、神农制作为历,度元之始。”(23)程贞一、闻人军译注:《周髀算经译注》,上海:上海古籍出版社,2012年,第153页。确定四分太阳历法的人(很可能是大巫师),在该社会内部被视为创造该社会生活的大英雄,也容易被塑造为该社会共同的始祖英雄。因有这种独特的生活方式、社会的自我认同以及精神信仰,所以在象征社会英雄势力(祖)的礼器顶面上,出现了被认为是神祖英雄精通的日历纹,这是迄今所见最早的日与祖相结合的例子。

从彭头山文化时代以来,陶祖礼器均多见,不过在长江中游高庙等山地文化的陶祖上,却未见有日历纹,长江中游以外华北磁山文化或东南河姆渡文化等的陶祖礼器上,也都未见日历纹。由此可知,这种纹饰只是反映长江中游稳定发展的农耕社会对其始祖英雄的认同。

到了大溪文化时代,带日历纹的陶祖已很普遍,如宜昌柳林溪祭祀遗址出土了1 000多件日历纹陶祖(下页图6:3—13),其顶面纹样结构和图案愈来愈像其后接续发展出来的带日纹的纺轮。也就是说,在该文化脉络中,从新石器文化以来日历纹只见于器底和陶祖礼器上,被用于表达农耕社会的“日”和“祖”概念。这说明始祖信仰很早就已经与日象有关系了。当然,这并不意味着新石器时代已有十日祖先信仰,但是这些证据已足以让我们理解,商文明的丧礼是在很深厚的历史文化土壤中形成的,最初源自新石器稻作文化的始祖英雄观念,其英雄力量的重点并不像猎民那样是要克服猛兽,而是在于为顺应农时和农耕周期而掌握太阳历法的崇高智慧。

2.屈家岭文化日祖信仰的成型

到了屈家岭文化的早期国家社会时期,长江中游平原地带不再制作小型日历纹陶祖,却在城址或中心大聚落的祭坛上出现大型偶像——象征城邦国家公共始祖的“陶祖”,而日历纹则改做在陶纺轮上。

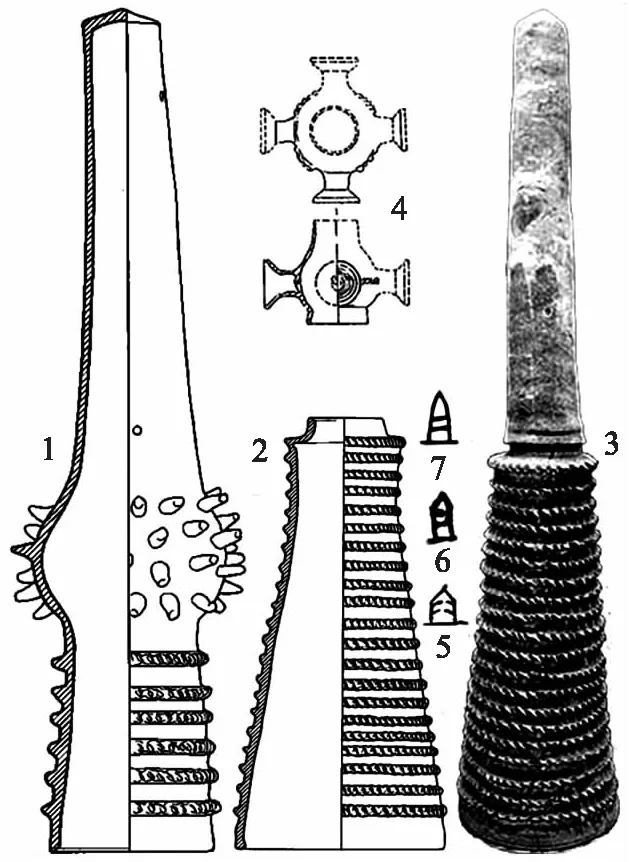

1-3.石家河邓家湾祭坛出土的屈家岭日祖偶像;4.屈家岭遗址祭坛出土的“四耳器”;5-6.宜昌杨家湾遗址出土陶质礼器上的“且”(祖)字;7.甲骨文“且”(祖)字。图7 陶祖与甲骨文“且”(祖)字形关联

进一步分析,城邦祭坛上的偶像,必然有象征该社会认同的共同始祖,它到底是何种形象?分析屈家岭陶祖的结构,基本型就是这种大型的祖,而组合型则是在祖之上加有锥形顶的圆筒柱(图7:3);或者加一种表面带棘刺而中空的圆球,再在其上加有锥形顶的圆筒柱(图7:1);或者以四方喇叭口的“四耳器”部件取代圆球(图7:4)。从文化背景思考,这种取代带日历纹小型陶祖的大祖应该具有同样的意义脉络,并没有脱离日崇拜的含义。鉴于此,对于屈家岭邦国祭坛上的组合型陶祖,笔者有如下理解:其基础为祖,中间带棘刺的圆球象征光芒四射的太阳,上部圆锥形柱即为用于测日影的日圭,而四方喇叭形口的四耳器有象征二分二至四时、四方的意思,即表达四分的太阳历法。此外,我们可以考虑,在屈家岭文化时代,在当时的长江中下游地区,玉质的日圭已经是一种跨文化的礼器。所以,屈家岭文化“国家大祖”的造型,是将祖的形状与日圭连接,而在中间塑日球造型。

换言之,屈家岭之前的小型陶祖礼器顶面上带日历纹,但没有做太阳本身的造型;而屈家岭巨型陶祖的造型直接将祖与日的形象合为一体,或可将这种国家大祖称为日祖偶像。目前在屈家岭、石家河、阴湘城、走马岭等多个早期城邦国家的遗址中,都发现了屈家岭文化的日祖偶像。这是因为屈家岭时期并非单一集权的国家,当时存在跨邦国联盟体系的势力结构。在该结构内,每一邦国皆认同自己独有的邦国社会共同始祖。所以,每个邦国都有自己的日祖,彼此间并不相同,且可能已有不同的名称(这些名称或即是其后十干名称的源头)。多个邦国联盟轮流值日做主,这就是十日十祖信仰的来源。

综上,桑树养蚕业、初步系统化的双嘴双爪的夔龙神纹、将带日历纹的纺丝纺轮用作随葬品、国家祭坛上的日祖偶像,这些现象皆同时出于早期国家化时代,属于屈家岭文化的创造。这些创造系统地表达了对蚕羽化的崇拜、乘日升天的信仰、扶桑十日以及十日宗族的始祖信仰。在这成套的信仰中,以太阳农历为基础的农耕文明、联合城邦制的国家社会结构、拥有大势力的宗族始祖观念、整个社会的丧葬文化以及崇高的羽化和再生理想——屈家岭社会与精神文化的多个维度和多个层面,都相互连接而嵌套于这个原生文明、初创国家的原创宗教之中。

三、羿射日以中断十日势力的历史寓意

了解扶桑十日信仰有上古的来源后,进一步产生以下问题:何故该文明后来又产生羿射九日这种传说?该传说是在表达十日信仰已被放弃的意思,也间接说明扶桑十日神话曾经具有重要社会政治意义,并不是那种无关紧要而可任其自生自灭的神话,因此还需要特别有意地创造出否定十日的新说,以抵消其威力。

学界有关羿射日神话意义的讨论包括历法改革、抗旱灾的祈祷、成仙巫术等说法。若单纯从历法来看,十日一旬的计数方法本身并无农耕历法的含义,这只不过是一种不可观测的纪日习俗而已。因此若有历法改革,根本用不着去刻意否定十日计数传统。正是因为如此,自古至今以十日计旬的传统,虽然经历了多次历法改革却仍没有被放弃。至于干旱的说法,基本上不太符合楚地长江中游平原的气候。该地虽然偶尔会发生干旱,却不至于有那么深远的影响以致产生信仰改革。至于升天等说法,由于信仰中没有表达射日如何能帮助升天,所以也只不过是学者们的推测而已。

此外,还有很多学者推论,羿射日神话蕴含着某种社会寓意,表达多种势力与单一更高权力的斗争。相关的说法有好几种,如假设为尧舜时那些“部落”竞争对手、“东夷族团”、长子和幼子祭法等。虽然这些具体的说法不一定都能成立,但从政权势力的角度讨论射日的神话意义,总体上应该是准确的。不过不宜用“部落”等原始社会形态去探讨该神话,因为那些还停留在“部落”阶段的社会是难以保留长久传世而不失的神话传说的。

换言之,笔者赞同羿射日神话的寓意涉及集权制度取代以十日为始祖图腾的贵族联盟势力,反映政权从多个主体的联盟向单一中心的集权的转变。所以,该神话的出现,就是因为追求集权的大势力拥有者,需要抑制其他同等级贵族来争权。因此除了用武力和经济上的手段进行压迫和排挤外,也采用神庙改革的方式,通过建构羿射日这样的新神话,宣布十日制之恶、其势力已经被清除,现在只有一个拥有无限权力的太阳。所以,通过这个新创的神话,达到从根本上否定十日轮值这种传统政治结构的合法性,并从意识形态层面清除其影响的效果。

屈家岭文化时代采取的是联合城邦制结构,权力和主体皆为多元的国家政体。十日宗族这种信仰,以神话化、结构化的方式固定了多元而平等的多个主体或势力之间稳定的合作关系。但是历史不像神话那么理想化,在多元的势力之间不仅有合作,同时也存在竞争。这种情况若用神庙的语体来表达,就是时有“废时乱日”的发生。当政治联盟体制被抛弃而更加集权的王国体制兴起时,集权国家因面临老贵族利用传统进行抵抗的局面,就有强烈的动机去废弃十日信仰。

有关羿射九日的时代问题,根据《淮南子》所载神话,其发生在尧时代。但文献中另有一些记载,表示后羿是夏朝太康时代的英雄,如《左传》载:“昔有夏之方衰也,后羿自鉏迁于穷石,因夏民以代夏政,恃其射也……”(28)左丘明传、杜预注、孔颖达正义:《春秋左传正义六十卷》,北京:北京大学出版社,1999年,第230页。《尚书·五子之歌》:“太康失邦,昆弟五人须于洛汭,作《五子之歌》。太康尸位,以逸豫灭厥德,黎民咸贰,乃盘游无度,畋于有洛之表,十旬弗反。有穷后羿因民弗忍……”《尚书·胤征》记载,夏仲康时“羲和湎淫,废时乱日”(29)孔安国传、孔颖达等正义:《尚书正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第211、216页。。学者们一般认为,羿射日与夏太康时代的后羿并非同一人,但江达智先生注意到,夏之后羿与拜日改革有关系,十日并立与羲和乱日、嫦娥奔月所表达的意思密切相关,并且也表现后羿善射的功劳。因此他指出“本来‘后羿射日’与‘嫦娥奔月’的神话,是以夏初太康失国为其历史背景的”,并认为这些文献隐示了夏时代发生历法改革的“真实历史”。(30)江达智:《曲径通幽:换个角度看中国历史》,台湾新北:博扬文化事业有限公司,2021年,第37-54页。

笔者认为,江达智先生的考证准确,羿射九日的神话应该就是在夏时代出现的。不过依笔者对该神话意义的理解,认为其重点不是在表现历法改革。虽然羲和与嫦娥这一对是日月相配的阴阳历的形象,而文献中“羲和湎淫”与“嫦娥奔月”是在表达太阳管理历法的“独权”降落,而月亮管理历法的“势力”变强,但日数以十为旬,既不影响太阳历法,亦不影响阴阳历法。太阳农历是以二分二至来定的,而非以“十日”为基础。因此,射九日这种神话形象并非在表现历法改革,而是在“太康失国”的历史背景下,揭示了相关的庙法改革,表达了深厚的政治含义。

文献中有关夏的记载,均表明大禹之后国家不稳定,很多大贵族和大势力互相争权。在这种社会背景下,射杀九日而保留一日的神话,其实是在用神庙的规定来表示集权的目标。但是,倘若这是以夏时代为历史背景的神话,却为何又表明羿是在尧时代射九日,而不是直接表明他在夏时代射九日?这种问题其实不难厘清。借用昔日英雄的权威来表示神权社会的规定,这是一种托古言今,以古事决定今日的叙事策略。如果直接表达“从今日起废弃十日大贵族的图腾,不再崇拜十个太阳,太阳只是一个而已”,那么这种强硬的神权政治手段只会引起社会抗议。所以,虽然在该神话中提及这是尧时代的故事,但实际上它与尧时代毫无关系,这只是夏王国在政治分裂之时,为追求集权而创造出来的射九日的神话;并且为了增加说服力,将射日的事情安排在当时就被认为是历史大英雄而具有崇高地位的统治者——尧的时代。同理,由于后羿射日并非历史事件,后羿和羿是否为同一个人的问题,并不值得讨论。

观察这种时间关系,还会产生另一个问题。既然考古资料表明十日神权庙法属于屈家岭文化时代,比属于后石家河文化晚段(公元前2000至前1700年)的夏王国早1 000多年,而早在石家河文化时期,日祖偶像就已不见于邦国祭坛上。当时石家河大城兴起,另外还出现其他大中小型城邦,各邦国统治者的权力已明显不平等。何故只有到了夏王国,才发生集权势力对十日(氏)势族的神权斗争?

笔者认为,此问题涉及长江中游传统社会的特色。夏时代需要借用尧时代的典故才能提出新的制度,但最终还是没有成功,这使得商汤要想办法笼络和依靠十日(氏)的势力。换言之,长江中游稻作社会是一个依靠稳定的传统来维系的社会,不断在变化中追求保持原状。所以在石家河文化时代,虽然实际上联盟内部成员之间已不平等,但仍然没有在制度层面上建立单一集权的王国。这一点我们或许可以用《孟子》载孔子所言“唐、虞禅,夏后、殷、周继”(《孟子·万章上》)之言来补证。虽然孔孟认为,禅或继二者的意义一致,但据郭店《唐虞之道》一文可知,先秦学者曾讨论过“禅”的美好:“汤(唐)吴(虞)之道,禅而不传。尧舜之王,利天下而弗利也。禅而不传,圣之盛也。”(31)荆门市博物馆编著:《郭店楚墓竹简·唐虞之道》,北京:文物出版社,2002年,第1-2页。这种记录或许有助于理解,在石家河文化时代还是会由数个大贵族继续统治该联盟国家,努力阻滞单一家族掌握最高权力而建立单一王室继承制度。传说中尧选让舜的故事,就反映了这一点。同时从考古资料中也可以获得补证:在屈家岭—石家河文化时代中心区的遗址中,几乎不见兵器,表明这个大型社会长久没有爆发战争,没有发生过严重的内部势力竞争和争权夺利的武装冲突。

也就是说,虽然石家河文化祭坛上的主题发生变化——这反映了神庙改革的内容即跨城邦的神权形象变得更重要,但在政权结构中,并没有改变联盟内部由诸多大贵族统治的政治结构。后石家河文化早段(公元前2400至前2000年)是山地人三苗下山占领了平原国家建立的政权,这才破坏了该社会稳定的传统权力结构。大禹打败三苗,恢复灌溉和农耕国家社会(32)郭立新、郭静云:《夏处何境——大禹治水背景分析》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2021年第1期。,老贵族因此也期待恢复昔日的势力。然而夏王国建立了新的王朝继承制度,于是引起夏王室与老贵族之间的斗争。

在信仰方面,这种势力改革,除了射十日的传说,还反映在对上帝的崇拜上。崇拜独一无二的天中观念,应溯源至石家河文化时代(此问题日后将另文探索),但是在夏王国之前,天中的形象应该还没有涉及崇高集权的意义。然而到了夏,重新建构了以“帝”为名的天中大神主。对“帝”字的天文学分析告诉我们,在公元前2000年天中的天文结构正好符合“帝”的字形结构,因此上帝崇拜应是源自夏王国。以上帝为独一无二的崇高宗教神主的社会,实际上是在宗教层面反映出当时社会集权的结构;恰好文献同时也描述了夏王国采取王室一家集权的制度。这两种现象互补相成,使我们理解,以上帝为主宰的宗教体系在夏商王国已然兴盛。且依夏王国的一贯做法,在建立王室一家独权的同时,要彻底且极端地抑制其他作为竞争对手的大贵族,即要射十日。

总之,射日故事代表有政权目的性的庙法改革,是为追求政治集权而强制进行拜日革命:强行废弃对扶桑十日的崇拜,从十日到一日。但这种改革因为内部斗争激烈,似乎只导致日庙混乱,即文献所言“废时乱日”。通过文献碎片中的文化密码可以假设,这次改革同时也包含有加强月庙势力的情况,因此文献记载了从扶桑十日崇拜改为对日月的崇拜。或可假设,“羲和主日,常羲主月”(图8:1)(33)南阳地区文物工作队等:《唐河县湖阳镇汉画像石墓清理简报》,《中原文物》1985年第7期。这种形象最初来源于此。也许在抑制太阳并强调月亮的势力时,夏时代另外创造了十二辰月数。后来在商王国意识形态中,十二辰与十日融合为一套日辰计日结构。此外,十日与丧礼的关系,在羿射日的形象中也有所保留和传承,如汉画上的羿射日形象似依然与丧葬信仰有关(图8:2)(34)燕生东、徐加军:《山东枣庄小山西汉画像石墓》,《文物》1997年第12期。,但其具体的信仰意义已难以厘清。

1.南阳唐河县湖阳镇西汉墓画像石羲和主日常羲主月图,常羲主月;2.山东枣庄小山出土汉景帝时代二号墓石椁南侧(西版有射日图)。图8 日月崇拜与射日图像

上文从集权争斗的角度解读羿射日神话,在商王十日丧礼系统中还可以获得补证。虽然商已是集权王国,但商王室在意识形态里仍然认同自己是十日后裔的多元贵族集团,这样就巧妙地融合了更早时代的邦国统治者的政权(被譬喻为十日的大贵族)。也就是说,屈家岭文化诸城邦建立时,“十族兄弟”在联盟制城邦国家的组织结构中,犹如十日轮流值日而依次主宰联邦。到了石家河文化时期虽然各邦贵族已并不平等,但至少在形式或制度上并没有放弃联盟结构,没有建立起联盟国家的统治者由单一王室内部继承的制度,而仍然坚持保留通过大贵族联盟会议选王的制度,谓之“禅让”。到了后石家河文化早期,三苗占领者破坏了该联盟。到后石家河文化晚期夏王国强制建立单一王室继承制度,并为了加强王权,进一步通过庙法改革废弃对十日的崇拜。所以,商王室其实是在丧礼中重新恢复了十日社会信仰。

虽然根据传说,在商之前羿已射杀九日,当时羲和、常羲这一对日月的形象似乎已取代扶桑十日信仰,但是商王室依然用十日丧礼,先王用日名,十日宗庙并没有被废弃。商王室宣布其政权无意抑制老贵族的权利,反而是由自己出来代表和保证所有势力的利益。商一方面认同自己为十日之辛日部族后裔,另一方面又在国家宗庙法规中宣布,自己是多元的十日后裔联合的王室,整体代表了十日族团,在意识形态中有意保留了十日的多元性,加强了自我为多元族团代表的认识。

据此可以理解,夏时代所想采取的政治宗教改革并未完全成功。众多贵族并不接受一日独占而统一集权的庙法,十日传说在社会上仍有深厚土壤和生命力。在此情况下,新兴的商王国政权采取了保守的策略:一方面以上帝为崇高对象,建立上帝与王直接授权关系的信仰;另一方面又主动恢复十日宗庙,不过将其统归于王室,由王室作为十日的整体代表。此举既笼络了人心,又有防止被他者分权的目的;同时还可以依靠这一古老传统与域外大国结盟,携手共建新的联盟国家体系。

然而,从其他资料可得知,商王室并非那种很纯粹的、依靠日图腾信仰的老贵族,他们同时也拜天凤玄鸟老鹰为始祖。鉴于成汤王室本来是崇拜玄鸟天凤的族团,所以扶桑十日原本应该不是汤商王族所固有的文化精神。汤商王族集团的发祥地在湘东北、鄂东南和赣西北一带。不过当其获得以长江中游平原地区为中心的稻作农耕文明的统治权时,他们并没有特别强调自身对鸷鸟始祖的自我认同,而是选择长江流域人民原本普遍持有的双嘴夔龙神信仰,作为建立国家宗教信仰体系的基础。他们用这种方式建立了“大家”认同的大国宗教,从而建立起统合与治理大型王国的共同意识形态基础。此外,他们还将王室本身就有的鸷鸟生信仰,与“辛”族(35)王晖:《殷商十干氏族研究》,《中国史研究》2003年第3期。的龙生信仰相搭配。在建立王室宗庙的丧礼时,建国王成汤又将本族团的玄鸟天凤与十日信仰相搭配,宣布自己的王室完整地代表了原来各家统治者,十个兄弟均被合并于汤商王室。这样一来,扶桑神话也成为国家宗庙与王室政权的神秘基础。也就是说,虽然扶桑十日信仰原本可能并非商王族的核心信仰,商的统治者却系统地安排十日宗庙的政治系统,利用传统建构起对自身统治有利的神话形象。这种高明的政治策略,很可能就来自成汤这个伟大政治家的创造。让自远古以来就广受认同的古老传统,在屡被破坏后又重新振兴,直接影响到各地贵族对商王室的支持,进一步使商王国产生巨大的影响力。由于有这种精神文化背景,商王室的统治获得极大成功。

总之,扶桑十日、羿射日和十日丧礼,这些不仅是漂亮的神话,背后还都涉及不同时代的不同政治手段。当时的政治离不开庙权,政治改革都基于神法,都是用神秘语言和祭祀制度来表达。就政治层面而言,扶桑神话反映出,在国家初兴之际,以太阳为始祖的多个邦国统治者彼此通过联盟合成为国家,由这些邦国轮流主宰国家政权。射日以废弃扶桑神话则反映出,夏王国集权势力企图抑制老贵族的势力。而商王室十日丧礼,则反映出成汤笼络人心而统一国家的高明策略。

《越绝书》曰:“汤行仁义,敬鬼神,天下皆一心归之。当是时,荆伯未从也,汤于是乃饰牺牛以事荆伯,乃委其诚心。”王国维认为这是记载商伐荆楚之事。(36)方诗铭、王修龄撰:《古本竹书纪年辑证》,上海:上海古籍出版社,2005年,第222页。但此文反而反映成汤是在用礼仪协调和结盟,达成联盟关系以统一国家。我们从成汤建立新兴的商王国宗教的立场中可以发现,除了天凤玄鸟之外,他的宗教体系所利用的其他重要成份,如日和神龙,都具有历史悠久且信仰基础深厚的特点,而且不再被某个特定大族所独占,同时还被很多中下层人共同信仰与认同。如十日宗族概念明显早已经不被最高层贵族采用,成汤却选择这种中下层神权贵族仍保留的传统,将之用于国家宗庙,用以表示商王族是多种宗族的代表,具有广泛深厚的群众基础。同理,成汤也刻意选择当时并无王级身份的夔龙形象,用来作为跨族宗教的代表。这些都是成汤作为伟大政治家的表现,也使汤商王国虽然不使用军权,却依然能够在当时就成为一大势力,在历史上也留下了深刻的印痕,使商文明成为此后中华文明精神文化的主流来源。

结 语

古代所用日辰时间计算法(后称为干支),是十日和十二辰(月)相配的结构,其中十二辰的历法含义明确客观,而十日的含义为长江中游人们所创造的独特文化意义。十日形象所表达的,不仅是十天一旬的时间周期而已,而是象征十个太阳轮流升降于天地之间,以此作为天地之间的沟通媒介。在商文化信仰中,对十日的崇拜,其实与丧礼有密切的关系,拜日与祖先崇拜合为一体。商王室宗庙制度中,先王死后埋葬,如日之升天,又如新春再生,而从甲到癸十日的名号,也就成为先王庙名。在祭祀先王的同时,也会祭祀他所乘的日,以及与他同日升天的一切祖先。所有在甲日升天的祖先,都与命名为甲的日轮合体。

商王族十日丧礼是一种有政治意义的宗教,可能是由成汤所建立。这种礼仪结合了很古老的巫觋信仰:巫师英雄因能够掌握历法而获得社会认同。众多此类以巫师英雄为权威的社会,早已汇入大溪、屈家岭、石家河、后石家河文化时代的国家结构之中。因此在先商时期,十日崇拜并不代表至高权威,反而代表兄弟联盟、跨族的中下层势力。汤商的宗庙礼旨在强调,新兴的商王国势力并不是单一族群的集权,而是继承、结合和尊敬各族的“十日”。虽然商王室内部自我认同为起源自十日之一的“辛”族,但从成汤建立宗庙之法起,就承认自己是在做“大家”的宗族的代表,即商王室代表了十日所有部族。

商王族借用的“十日”日干系统源远流长,滥觞于长江中游新石器和国家起源时代,且蕴含着几条线索。第一条线索是长江中游对太阳农历的崇拜,与其相关的农耕文明的始祖英雄观念,以及带日历纹的祖形礼器。第二条线索是相应的日祖礼器的演变。第三条线索是新兴城邦国家崇拜社会共同的日祖的信仰,和依靠数个邦国日祖盟约的神权庙法,以及由其组成的联盟制国家的起源。第四条线索是纺丝,以及随养蚕业发展而产生的扶桑神树形象,该形象与新兴的联盟国家神庙制度相关联,从而形成扶桑十日的盟约庙法。第五条线索是日历纹纺轮作为随葬品,以及商代青铜器上的明纹形象,皆用来强调死者获得太阳由地升天的能力。第六条线索是从桑蚕生命周期受启发而塑造的羽化再生升天信仰,影响到夔龙形象的定型,及以桑蛾隐喻日象,还有“喪”这种观念的形成。这六条线索在屈家岭文化中相结合而创造了扶桑十日十族宗祖这种信仰。也就是说,十日神话不只是美丽的神话故事而已,其背后还折射了政治上的盟会规定和神权庙法,是在用十日形象表达统治者之间的盟约,并多方配套其他深厚的精神文化内涵。

在屈家岭文化之后,十日形象还有进一步的演变。其中,第七条线索是,自石家河文化以来,可见国家政权变迁、集权制度起源、神庙改革,以及跨日族的至高崇拜对象兴起等现象;而且在集权势力与老贵族争斗的背景下,出现了羿射日的新神话以及相应的庙权改革。第八条线索则是,与长江中游平原地区日历纹陶祖礼器起源大约同时或略晚的时候,在湘中及湘南地区则有日鹰信仰起源,该信仰后来传于长江中下游地带,且与桑蛾十日形象长期并存,最终共同影响了商文明信仰。第九条线索是以十日为图腾的贵族,和以日鹰为图腾的贵族,分别代表这两个大传统的势力,联合成为商王国政权的基础。

- 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)的其它文章

- 青铜器纹样研究的两种视野与“关系美学”的建构

- 西方来源与本土化创造:中国翼兽飞翼源流考

- 中国远古之美的总体结构、四大器物与美学特质