《古赋辩体》赋体解读理论的渊薮与构建

庄亮亮

关键词 《古赋辩体》 《文章流别论》 朱熹 祝尧 赋论

〔中图分类号〕I207.22 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2023)04-0110-08

元人祝尧所著《古赋辩体》力陈古、律赋二体之异,尤重古赋抒情,更将赋论、赋史、赋篇结合起来,成为继《文心雕龙·诠赋》之后开启后世赋论思想的又一重要文献。如吴讷、徐师曾、许学夷等文体论家,不但在辨析赋源时多次征引《古赋辩体》,更在辨体批评的理念、方法等方面受到了祝尧的深层影响。①现代学者亦注意到祝尧《古赋辩体》在赋论发展的重要地位与影响,主要集中在赋论观、文论史的承续以及辨赋理论的解读。②其中辨赋理论的研究主要聚焦于“六义”的实践与“古律赋之争”的阐发。③有鉴于此,本文旨在探究《古赋辩体》赋体解读理论的渊薮与构建,阐释“六义”论赋及其主导下的“祖骚宗汉”的创作思想。

一、结集视阈下“六义”理论的渊薮

《古赋辩体》中的“六义”理论源出《毛诗大序》,起初诗序的作者提出该理论是对于《诗经》社会功能、艺术成就的总结。其后,班固认为“赋者,古诗之流也”,首次关注了诗、赋二体关系。① 李善也在《两都赋序》中注“诗有六义焉,二曰赋。故赋为古诗之流也”。②班固取“经”于《毛诗序》的做法得到后世的普遍认可和沿袭,六义论赋体的传统亦由此起。不过,其成为批评工具而非尊体与“附庸”经学手段的时期应是在汉后。陈灿彬也在注意到该点后指出:“祝尧等人所理解和运用的‘六义明显异于汉人,如以后世所理解的‘六义审视汉赋,那么,此种观念只是后世所建构的,而非汉人所有。因此,探析‘六义入赋说,必须以祝尧《古赋辩体》为点,向上追溯其说之渊源,向下论述其说之影响。”③

陈灿彬细致考察了六义入赋的源起,认为祝尧汲取朱熹《诗集传》中的“三义分析法”,融合宋代“诗兼六义”的观点,开启了“六义”入赋的新途径。且宋人严粲的《诗缉》是《古赋辩体》“六义”论赋的直接思想来源。④但从另一个角度看,“祝尧文学批评思想上的演进路径是从诗兼六义”“六义入骚”到“六义入赋”,表现出祝氏宗经尊体的思想理念。《古赋辩体》的撰写涉及赋义与赋法等多层面的理论,不应只是因宗经尊体而将诗论作为重要的指导思想。该书编纂的过程中显示出其选集结篇形式上的两个方向:选集与赋论(赋序+赋注)。所以从其选集结篇的角度看,《古赋辩体》的成书还必须从赋论体系、赋集流变的借鉴谈起。

赋论在唐代赋格书出现并独立之前,主要依附于诗论或杂于文论作品中,因此祝尧没有可以直接参考的赋论专书。⑤ 对于祝尧而言,其常见的赋论多来自篇章或总集总序、跋等,但都因篇幅有限而难以形成完整的理论思维。赋格书之前有刘勰的《诠赋》专篇论赋,是目前所见对赋辨体较早的独立篇章。刘勰辨体主要是先考察赋源,后以时代为主线阐释赋体风格变化。《古赋辩体》的编排分类在唐体之前的流变思路与刘勰的思路大致相同,但对赋家赋篇的地位却有着不同的看法。如《文心雕龙》称:“陆贾扣其端,贾谊振其绪,枚马同其风,王扬骋其势,皋朔已下,品物毕图。”⑥《古赋辩体》中却只收录了贾谊、司马相如、扬雄的赋篇,未提及陆贾、枚乘、枚皋等人,此外还特别收录了班絰鯬的《自悼赋》《捣素赋》。

除了所论赋家与篇目差异外,刘勰在“六义之赋”与“文体之赋”的观念也异于祝尧。祝尧在《古赋辩体》中实践了《诗经》“六义”理论对赋体的批评,而刘勰试图弱化“诗人”对于赋体定型的影响。所以,刘勰认为赋“受命于诗人,拓宇于楚辞”,赋从《诗经》而得名,在《楚辞》中得到了发展,于荀子、宋玉之后形成“赋体”。“极声貌以穷文”,极力描写事物的声音、外貌而追求文采,这是与诗不同的地方,也让本来属于“六义”之一的赋摆脱了附庸地位,发展成一种独立的文体。⑦ 祝尧并没有系统考察这样的差异,因为他辨体的主要目的在于运用“六义”对“古律赋”进行批评。可见,祝尧的赋体流变思想与刘勰虽有相似之处,但总体上差异较为明显。

从选集的角度来说,《诗经》是我国第一部诗歌总集,虽然《毛诗大序》提出“诗六义”说,在批评理论层面上影响了朱熹的“六义”论诗进而对祝尧“六义”论赋的实践有着重要的引导作用,但对《古赋辩体》的结集体例却没有明显的影响。另外,对赋体影响至深的《楚辞》,本身的体例与理论思想虽未被祝尧采纳,但在宋时“六义入骚”的研究理论也确有其功。⑧ 《文选》的编写体例为后世的总集所借鉴,《古赋辩体》也沿用了所论作家只稱其字的写法。而萧统《文选序》与祝尧《古赋辩体》在辨体方面不同的是:萧统就多种文体进行辨体,未详细论述单一文体的实际源流变化,只是进行简单的题材与时代分类,可称其为“只选不论”。祝尧的结集思想与该做法有着很大的不同,他最终采用了“选论结合”的编纂方式。

那么“选论结合”的选集当以挚虞的《文章流别论》为始。蒋祖怡通过对诸种文体论述上的异同进行比较,认为《文心雕龙》的文体论部分,多本于挚虞《文章流别论》。① 另外,吕武志从《文心雕龙》“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统”一语切入,指出挚虞为刘勰《文心雕龙》写作建立了“值得遵循的模式”。② 《古赋辩体》在文体流变的论述脉络中似与《文心雕龙》部分相似,但考其思想之端,应与虞挚的《文章流别论》有关,原因如下:

其一,结集分类上的借鉴。先结集后辨体的学术著作主要集中在六朝时期。对后世辞赋的结集具有重要意义的《文章流别集》便产生于此。③ 挚虞在收集诗赋之后,依文体的不同进行适当的分类。《文章流别集》在祝尧之前就已经亡逸,但是以现存《文章流别论》仍可观挚虞的赋体思想与结篇构思。由《文章流变论》的内容可探得挚虞并没有像《文选》一样将赋体以题材特征分为京都、郊祀、田猎等题材。据《晋书》所载:“(挚虞)又撰古文章,类聚区分为三十卷,名曰《流别集》,各为之论,辞理惬当,为世所重。”④挚虞将其所选的作品分为了三十卷,并且为每一卷都写有评论,如:“奏,祭告鬼神……”“赋者,敷陈之称……”⑤等。故而,《文章流别集》只有文体而无题材的流别。祝尧虽无法看到《文章流别集》全貌,但明代张溥指出:“《流别》旷论,穷神尽理,刘勰《雕龙》,钟嵘《诗品》,缘此起议,评论日多矣。”⑥刘师培也认为:“古代之书,莫备于晋之挚虞。”⑦可见《文章流别论》影响之大,对此前文亦举证了诸位学者认为《文心雕龙》《文选》在结篇上都以《文章流别论》为参考的可能性的观点。

既然祝尧在结篇之时无法参考以往赋集的体例,那么他很有可能从南朝时期的文集中寻求灵感。《文章流别集》的结篇方式对祝氏来说,不可忽略。祝尧在《古赋辩体序》中言明:“庶几可以由今之体以复古之体云。”⑧这种“今体”与“古体”概念最早可追溯的文献也是挚虞的《文章流别论》,该论载有:“夫古之铭至约,今之铭至繁,亦有由也”“古诗之赋,以情义为主,以事类为佐;今之赋,以事形为主,以义正为助”。⑨从上述《文章流别论》的体例推测,祝氏最终采用了“选论结合”的结集思路。

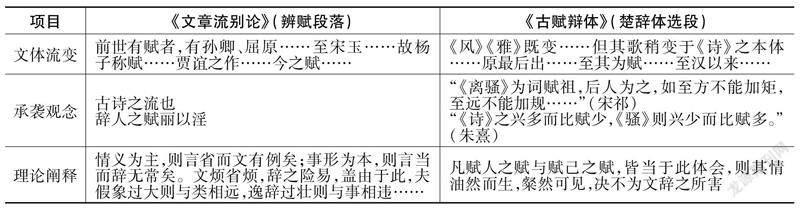

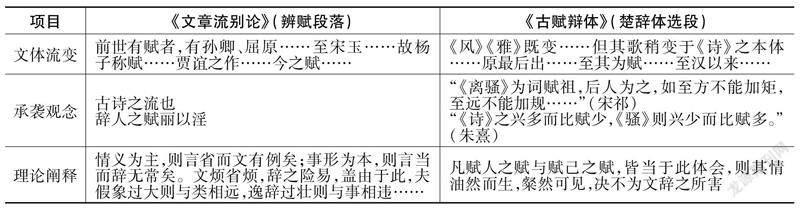

其二,体例上的共通。《隋志》载:“《文章流别集》四十一卷,梁六十卷,《志》二卷,《论》二卷,挚虞撰。”⑩《文章流别集》虽已佚,但从《文章流别论》中仍旧可窥见其“文、志、论”兼备的体例原貌。《古赋辩体》也承袭了该体例。如选司马相如的赋作时,先“志”其人,“长卿,蜀人。少游梁,著《子虚赋》。后归成都”,⑾再选其作《子虚赋》《上林赋》《长门赋》,最后分论每篇。此外,高思莉指出:“从残存的《文章流别论》来看,在功能上应是对《文章流别集》所选之文的文学批评,主要内容至少包括两个部分:其一是阐释文学作品创作的承袭与变革的脉络,其二是阐释文学观念,开展文学批评。”①可见《文章流别论》的理论形式主要是“文体流变”搭配“文学批评”。高思莉进一步言明挚虞在文学批评时“对前人的文学观念多有承袭”②的做法。《古赋辩体》在对赋体进行批评时不仅用“文体流变”搭配“文学批评”,也承袭前人的观念,形成了“流变”“批评(承袭观念+理论阐释)”模式。试举一例以资对比:

表1 《文章流别论》与《古赋辩体》论注对照表

祝尧在承袭《文章流别集》的体例时也做了创新。《古赋辩体》《文章流别集》二者的辨體都是以“赋作+赋论”的方式展开。但是《古赋辩体》赋论部分又可以细分为:赋序(辨体)+赋作+赋注。这样的创新是总集编纂自然发展的结果,同样也加强了《古赋辩体》中的“辨体”的功能。

其三,“重情”的文艺观。祝尧在《古赋辩体》中不断地强调着古赋的抒“情”功能。总序云:“是故古人所歌,情至而辞不至,则嗟叹而不自胜;辞尽而情不尽……辞愈工则情愈短,情愈短则味愈浅,味愈浅则体愈下。”③论王仲宣《登楼赋》曰:“则兼风、比、兴义,故犹有古味,以此知诗人所赋六义,其妙处皆从情上来。”④另外,祝尧认为古赋“重情”今赋“情短”恰好与挚虞在《文章流别论》中的观点“古诗之赋,以情义为主,以事类为佐……情义为主则言省而文有例矣”相吻合。⑤

最后,赋集“六义”观念的顺承。通过前文对《古赋辩体》与《文章流别论》关系的研判,笔者认为《文章流别论》中的“六义”观念与《古赋辩体》中“六义”解构赋作的方式有一定的联系。但是,在论说两者之间的关联前,必须要承认《古赋辩体》的“六义”论赋法是直取朱熹《诗集传》的写法。六义思想也确如陈灿彬所言:“祝尧汲取朱熹《诗集传》中的‘三义分析法,融合宋代‘诗兼六义的观点,开启了‘六义入赋的新途径。”⑥这样的论断是可靠的,但仍有讨论增补的空间。本文从《古赋辩体》作为赋集发展的一环考察,认为“六义”论赋的解读方式应与《文章流别论》息息相关。挚虞的《文章流别论》载有“六义”之说,分别引自《周礼》以及化用《毛诗序》关于六义的论断。此论之下,挚虞就颂体特征流变进行了考辨。其中还指出马融的《广成》《上林》两篇已经是赋而非颂。挚虞指出,赋受到颂的影响,今赋又与颂有很大的差别。不过,他仍旧肯定了赋作为“古诗”之流的观念,即肯定了“颂,诗之美者也”。⑦他在辨赋体时对于孙卿、屈原能遵古诗之义颇为赞赏。只是挚虞对于“古诗之义”强调的是“情之发,因辞以形之”⑧的“兴者,有感之辞也”。同时“假象尽辞,敷陈其志”⑨是对六义中“赋者,敷陈之称也。比者,喻类之言也”⑩在赋体中的表现的再说明。挚虞是第一个将“六义”理论在辨体总集中体现出来的人。而且,其对古赋有“古诗之义”的考辨中也显示出对“比兴”“情志”之义的看重。

祝尧关于咏物比兴的看法或与之有关。他认为,若要写好咏物的赋,就必须运用比兴的手法来创作。因为比兴有助于赋家通过“比物”的方式“兴发”个人的志与情,符合“古诗之义”。他在祢衡《鹦鹉赋》题解中说:“比而赋也。其中兼含风、兴之义,盖以物为比……凡咏物题当以此等赋为法。”①在张华《鹪鹩赋》题解中也指出:“凡咏物之赋,须兼比兴之义。”② 祝尧的这种说法,并非是对比兴之法的推崇,而是认同了挚虞“兴者,有感之辞也”“假象尽辞,敷陈其志”③的观点,以“比兴”之法来作为赋家寓志抒情的方式。

综上所述,《文章流别论》也应是《古赋辩体》理论的基础来源之一。必须明确的是,《文章流别集》已佚,在不排除祝尧直接阅读残卷的可能性下,还应该认识到祝尧可能读过受挚虞影响的文章或文集获得“次影响”。

二、“六义”论赋的构建路径

祝尧“六义”论赋的方式是对儒家文艺理论的推崇与认可,而其直接的理论渊薮也来自《诗集传》中的“三义分析法”。祝尧如何推进并完成从“三义”到“六义”文体解读理论的构建?下文试论之。

首先,何为“三义分析法”?风、雅、颂对于朱熹来说是《诗经》的三个分类部分,故而称“三纬”。赋、比、兴是《诗经》的表现手法,并且始终贯穿于《风》《雅》《颂》三部分始终,成为“三经”。所以朱熹在给《诗经》作注时只是选取赋、比、兴作为主要分析手段,由此构成“三义分析法”。不过,朱熹并未因为“三义分析法”的确定而忽略“六义”存在的价值以及“六艺”与“三义”的关系。朱子《诗传纲领》对“六义”有详细解说,不再赘引。朱熹对“六义”的理解是对《毛诗序》中“三体三用”④的进一步阐释与实践,在此基础上将“体”与“用”做了结合,提出了新的“六义说”。⑤

其次,祝尧对朱熹“三义分析法”的继承。祝尧虽在《古赋辩体》之中将“三义”分析法的范围扩大到“六义”论赋,但“赋、比、兴”三种仍旧是其最基本与使用频率最高的分析法。如在《九辩》的注解中除了“其二”部分提到了“风”,其他全在言“赋、比、兴”三义。另外,祝尧在处理“风、雅、颂”三者之时,也并未将三者统一或者进行精确定义。因而,三者在《古赋辩体》中存在多种含义与用法。以《藉田赋》的论注为例:“篇末虽是颂,而篇中纯是赋。赋多,颂义少,当曰赋。马、扬之赋终以风,班、潘之赋终以颂,非异也。田猎、祷祠涉于淫乐,故不可以不风。奠都、藉田,国家大事,则不可以不颂”。⑥ 祝尧在该论注中认为“风”,是“讽谏”之意,“颂”有歌咏之意。他还说明了风与颂的适用场景以及“赋多,颂义少,当曰赋”的文体判断方式。“风”“颂”二者于“手法”“风格”“文体”之间反复“横跳”。此外,祝尧又言“汉兴,赋家专取《诗》中赋之一义以为赋”。⑦他一方面论证了“赋者,古诗之流”的观点,另一方面又指出将表现手法延伸发展到辨体的路径。由此可见,祝尧虽将“三义”分析法,升级到“六义”分析法但只是对辞的分析进行一定的补充与灵活的运用,除了“体用”融合的尝试外,大部分仍旧是以“三义”分析法作为判断。

再次,祝尧对朱熹“六义体用”观的吸收与实践。上文指出祝尧在“风、雅、颂”的定义上存在多义的情况。究其原因,一是“六义”概念本身存在复杂且模糊的界定,二是祝尧试图将“风、雅、颂”与“赋、比、兴”更加有效地结合起来,使之成为赋体分析的系统方法。这是其对朱熹“六义”体用观的进一步推进。他在《子虚赋》的论注中如是说:“自赋之体而兼取他义,当讽刺则讽刺而取之风;当援引则援引而取诸比,当假托则假托而取诸兴;当正言则正言而取诸雅,当歌咏则歌咏而取诸颂”。① 在这论述中,祝尧将六义全部纳入创作手法中。而这种“六义”融合的尝试,是实践朱熹“三经三纬”观点的先声。表面上朱熹仍旧承袭了前人将“六义”分为“体裁”与“写作手法”的观点,但是朱熹所提出的“经纬”之说是有意识地将两种概念融合到了一起,以“三纬”来注解“三经”,以此来达到体用相即的目的。祝尧同样继承了朱熹“体用”的思想。上文所举“赋多,颂义少,当曰赋”实是以“六义”中“赋”与“颂”来作为赋、颂文体的判定。其在论注荀子的《礼赋》中也写道:“纯用赋体,无别义,后诸篇同。”②这里所说的“赋体”自然不是单纯指文体,这种“体”的概念更加接近朱熹对于六义“体用”的定义:“读诗须得他六义之体,如《风》《雅》《颂》则是诗人之格。后人说《诗》以为杂《雅》《颂》者,缘释《七月》之诗者以为备《风》《雅》《颂》三体,所以启后人之说如此。”③又“《卷耳》与前篇《葛覃》同是赋体,又似略不同”。④朱熹的“六义之体”是综合诗人写作手法、创作风格等多方面而形成的固定样式。而祝尧在朱熹这种有明显的体用融合上,试图创造出更加圆融且实用的“六义”注解方式。因此,祝尧将“六义”全部纳入辞的表现手法的范畴。他在承认“六义之体”的前提下将“用”的方式更加具体化。这是祝尧对朱熹“六义”体用思想的突破。上文所论是祝尧在借鉴朱熹《诗集传》时表现出来的关联,同样也是《古赋辩体》中“六义”论赋写法的直接渊源。祝尧并非只是将朱熹的写法放在赋中作直接的呈现,更多地是据此深入多样的发展与实践。朱熹在对“三义”的使用过程中是以每一首诗的诗句作为考察,形成了固定的“三义分析”法。不过在《朱子语类》中的记载就已屡屡出现“赋而比”“兴而比”等表述。虽然祝尧是全篇关照式进行解读,但是赋体的复杂性也让祝尧关注到全篇视域下的表现手法的区别。因此,他以朱熹的“三义”分析法为“底本”,在解构篇章时形成了更为复杂且细致的表述:比而赋(比多赋少,赋多比少);赋(赋兼比兴,赋中含比兴/略兼比);比(比,比中之比,比兼风兴);风,风兴。这些表述与朱熹在《朱子语类》中所谈及的“赋而比”“兴而比”的观念有相似之处。不同的是,祝尧更加细致深入地进行了划分与定义。如其中对《萤火赋》的论注:“比而赋也。本取萤自比,而又取他物比萤,所谓比中之比。”⑤显然,祝尧意识到“三义”分析乃至于“六义”论赋在实践过程中无法准确地涵盖所有的词句现象,因此在“六义”的基础上延伸出了更为多样的表述方式,是对朱熹理论的又一发展。

三、“六义”论赋吸收“祖骚宗汉”的途径与意义

祝尧肯定了“六义”对文艺作品的鉴赏方法,但他也意识到“六义”之法无法完全对赋体从思想到文本句法进行完整解构,因此采用援“楚骚”入赋论的方法,以达到助“六义”论赋的最终目的。

首先,楚骚与“古诗”是赋的一体两面。祝尧认为楚辞歌谣属于《诗经·国风》中的一支。一方面,楚地民歌本就进入《诗》中,即“成周先王二《南》之遗风”;另一方面楚骚歌谣也是在“文王之化”的影响下创作的。所谓的“文王之化”就是楚骚歌谣符合“古诗六义”之旨,是对“发乎情,止乎礼”的儒家文艺思想观念的繼承,并由此引“六义”入骚。至于祝尧此观念以及做法的来源,陈灿彬指出其主要受到朱熹以“六义”阅读《楚辞》这一主张的启发。⑥ 其次,祝尧认为赋体“祖骚宗汉”从而进一步继承古诗“六义”。赋体对于“六义”的继承历来有所争论。褚斌杰强调“赋作为一种文体,早在战国时代的后期便已经产生了”,否认了赋体与“六义”的关系。⑦ 这是对历来赋体“六义附庸,蔚成大国”观点的反驳。不过曹明纲先生指出:“赋与诗六义之‘赋的源流关系是存在的;不过不象传统观点所认为那样,表现为赋在体制形式上源出于《诗》,而是表现为赋体作品继承了诗的铺陈手法和口诵传统。”①祝尧也意识到“六义”之赋对于赋体体制影响不足。因此,他在书中对“六义”理论直接运用的同时,也在赋体论注中多次将古赋作品与楚辞联系,并且以之为宗。如:“惟韩、柳诸古赋,一以骚为宗而超出俳、律之外。”②元赋作家不满律赋与文赋在情感发泄方面的缺失,在创作上学习楚辞以达到宣泄情志的目的。他们的创作取法也成为祝尧对古赋辨体的重要依据。③ 不过祝尧没有止步于对赋、骚关系的探索,他更主要的目的是通过赋与骚的关系,将“六义”理论名正言顺地施于古赋。他希望在古诗正统的统摄下,将楚辞和赋的创作在技法上相联系。因此,“六义”与“祖骚宗汉”转化成两种相互勾连却分工不同的批评工具,最终完成了“一体两用”的批评创设。

第二,比兴、咏物与骚、赋“重情”。咏物是诗歌极为重要的表现手法,而且在《毛诗序》中指出诗歌的功能之一就是“吟咏性情”。虽然诗歌的咏物功能历来为诗人所重视,并且在其发展过程中卒分两路(写景与抒情),④但是咏物在《古赋辩体》之前并没有被看重,即使后世有学者将其作为赋体分类的一种。⑤ 从古代目录学对赋体的分类范畴来看,咏物赋的文体分类也并未被承认,如:西汉刘歆撰写《七略》次赋为四家,萧统的《昭明文选》将赋划分为15类,⑥宋代的《文苑英华》将梁至唐代的赋作分为42类,清人陈元龙所编《历代赋汇》收录先秦至明历代赋作分为38类,专收清代赋作的《分类赋学鸡跖集》也分赋为30大部。这些分类也大都是以事物的种类进行分类,并没有以“咏物”作为分类。

虽然赋体“咏物”是否是赋体分类的观点有待商榷,但赋体确实存在“借物以寓性情”的情况。《汉书·艺文志》传曰:“‘不歌而诵谓之赋,登高能赋可以为大夫。言感物造癩,材知深美,可与图事,故可以为列大夫也。”⑦唐代李峤在《楚望赋序》中对此作了阐发:“登高能赋,谓感物造端者也。夫情以物感,而心由目畅,非历览无以寄杼轴之怀,非高远无以开沉郁之绪。是以骚人发兴于临水,柱史诠妙于登台,不其然欤?”⑧由此观之,感物兴发都为了寄怀开绪,而物象是其情感的寄托载体。不过这些大都是只言片语,真正探讨赋体比兴与咏物应当自祝尧《古赋辩体》始。祝尧在《古赋辩体》中直接提到赋体咏物的有三处。其中从祝尧对《鹪鹩赋》的评论上可以提炼出他对于咏物题赋的看法:

其一,咏物对比兴之法的吸收。祝尧主张“咏物之赋须兼比兴之义”,且在对《鹦鹉赋》的论注中也提出“比而赋也。其中兼含风兴之义,盖以物为比”。⑨ 因此,他认为在咏物题赋中运用比兴手法是其创作成功的重要因素。反之,未用比兴的咏物题赋则不符合祝尧的“古赋”的要求。不过需要指出的是,他认为二者的关系是“咏物”并包“比兴”。虽然祝尧并没有阐释咏物是否还拥有比兴以外六义的成分,但从赋体与“赋”法二者的体用关系以及对咏物“风兴之义”的阐释来看,他意识到“比兴”只是一法,同样也认为“比兴”之法是更突出且更有效的达意方式。

其二,诗骚的情感传统。祝尧在《古赋辩体》中对于赋体的批评最终指向“情”。他在咏物赋题之中同样把咏物的目的指向“情”的抒发,而比兴之法正是符合祝尧“因之以起兴,假之以成比”借物托情的观点,甚至上文所提“风兴”之义中的“风”都落脚于“情”上。祝尧古赋重情的观念一方面来自对古赋的总结认识,另一方面应是在对六义理解过程中吸收了成伯“情用”说的内容。据《毛诗指说》载:“风、赋、比、兴、雅、颂,谓之六义。赋、比、兴是诗人制作之情,风、雅、颂是诗人所歌之用。”①所以祝尧在《古赋辩体》中说道:“删后遗音,莫此为古者,以兼六义焉尔,赋者诚能隽永于斯,则知其辞所以有无穷之意味者,诚以舒忧泄思,粲然出于情……真得诗人‘发乎情,止乎礼义之妙,岂徒以辞而已哉”;②“以此知诗人所赋之六义,其妙处皆从情上来。情之不可已也,如是夫!”③《古赋辩体》以六义论赋构架了整个理论批评框架,其中“重情”说为其论赋的主要内容之一。“重情”说不仅受成伯六义“情用”的影响,也来自祝尧对赋体祖骚的认识。

祝尧认为:“诗人所赋,因以吟咏情性也;骚人所赋,有古诗之义者,亦以其发乎情也。”④ 在他看来,赋分诗人、骚人、词人之赋。前两者虽有差异,但都是“发乎情”而作,符合“古诗之义”与其赋体批评理论。祝尧认同诗人之赋对情感抒发,同时也非常注重古赋对诗骚传统情感的继承,以至于他产生了对以“哀怨”入赋的赞赏。其赞《鹦鹉赋》云:“读之可为哀欷。凡咏物题当以此等赋为法”。⑤ 赋作(《叹逝赋》)虽未能尽合六义也得到祝尧的肯定:“凡哀怨之文,易以动人……然此作虽未能止乎礼义而发乎情,犹于变风之义有取焉。”⑥另外,祝尧也因为“辞过于情”批评鲍照的《芜城赋》:“若此赋则辞过于情,言穷而情亦穷矣。故辞虽哀切,终无深远之味。”⑦他在对《芜城赋》的情感分析中提到了《诗经·黍离》一诗,并且在《叹逝赋》等赋中也提到了儒家“哀而不伤”的文艺批评观,可见以儒家为主的文艺批评观念始终贯穿《古赋辩体》论注始终。

不过,班固以不符“经义”为理由所批评的楚骚作品也参与到了古赋“怨”与“哀”的情感之中去。不同的是,六义为哀情的表达提供了手法上的支持,楚骚是直接作为古赋之祖提供了情感表达的范例。如《远游》中的论注:“悲宗国将亡而君不悟,思欲求仙不死,以观国事终久何如尔……司马相如《大人赋》尤多袭之,然原之情非相如所可窥也。”⑧祝尧以《大人赋》为例指出司马相如在抒情上承其辞而未尽其意的不足。此外,楚骚从《离骚》《九歌》诸篇再到《悲回风》中的失志自悼成为“哀怨”的主要情感表达。如评《鵩赋》曰:“太史公读之而有令人爽然自失之叹,文公云谊所称皆列御寇,庄周之常言,又为伤悼无聊之故,而借之以自悼者。”⑨其评《鹦鹉赋》又曰:“盖以物为比,而寓其覉栖流落、无聊不平之情。读之可为哀欷。凡咏物题当以此等赋为法,其为辞也,须就物理上推出人情来,直教从肺腑中,流出方有主,"高古气味。”⑩虽然在祝尧的论述中并没有直接提及楚骚作品所引发的哀怨之情,但是在他言说楚辞体时明确提出了楚辞体的“比兴托情”:“凡其寓情草木、托意男女以极游观之适者,变《风》之流也;其叙事陈情、感今怀古,不忘君臣之义者,变《雅》之类也……至其为赋,则如《骚经》首章之云,比则如香草恶物之类,兴则托物兴辞……”。⑾从祝尧论赋时先以“骚”为祖、后“援六义入骚”的理論路径来看,哀怨失志之辞当源于楚辞。因此,祝尧古赋“重情”中尤为看重的哀怨之情出入于六义比兴之法与楚骚达情之源,而这又是祝尧援“楚骚”入“六义”又一重要意义所在。

作者单位:贵州师范大学文学院

责任编辑:张翼驰