采用地理探测器和GWR模型的喀什地区农村居民点时空演变及影响因素分析

钱琮晖, 张永福,3, 徐华君,3

(1. 新疆大学 地理与遥感科学学院, 新疆 乌鲁木齐 830046;2. 新疆大学 绿洲生态教育部重点实验室, 新疆 乌鲁木齐 830046;3. 新疆大学 智慧城市与环境建模自治区普通高校重点实验室, 新疆 乌鲁木齐 830046)

农村居民点作为农民生产、生活的主要空间,其空间分布及演变不是孤立的,是人与自然环境、社会经济环境和文化环境相互作用的结果,也是农村人地关系的核心内涵[1-2].农村居民点兼具农村居民的生产、生活、文化活动等多重功能,其数量、空间分布是一个地区国土空间格局的直观反映,也是该地区自然生态环境和社会经济发展的直接映射[3].中国的农村居民点分布通常存在数量多但分布零散,缺乏精准规划,用地结构、功能单一和乱占耕地、林地等问题[4].改革开放以来,农村居民点不断增加,使用地结构性矛盾、环境污染等问题日益严峻[5-6].

国内外学者对农村居民点的研究方向涉及居民点布局优化[7]、时空演变[8]、驱动机制定量归因[9]、适宜性评价[10]和可达性研究[11]等;研究区域涉及喀斯特山区[12]、高山贫困区[13]、岩溶槽谷区[14]、长江流域[15]、青藏高原[16]和内蒙古高原牧区[17]等;研究尺度覆盖国家层面[18]、省级层面[19]、市级层面[20]和县级层面[21]等全部国家行政区划;研究数据包括SPOT影像[22]、高分影像[23]、第2次全国土地调查数据[2]和农村集体土地调查数据[13]等;研究方法涉及核密度、重心迁移、空间分布“热点”探测[24]和景观格局指数[12]等,从而进行定性、定量研究.近年来,国内外学者对农村居民点布局驱动机制进行研究,选取的驱动因子有高程、坡度、坡向等自然地理因子[14],以及人均国内生产总值(GDP)、路网、人口数量、国家政策等社会经济因子[13].国内外学者对农村居民点的研究虽建树颇丰,但针对南疆地区、“一带一路”重点区域的农村居民点的研究相当匮乏.基于此,本文采用地理探测器和地理加权回归(GWR)模型对喀什地区农村居民点的时空演变及影响因素进行分析.

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

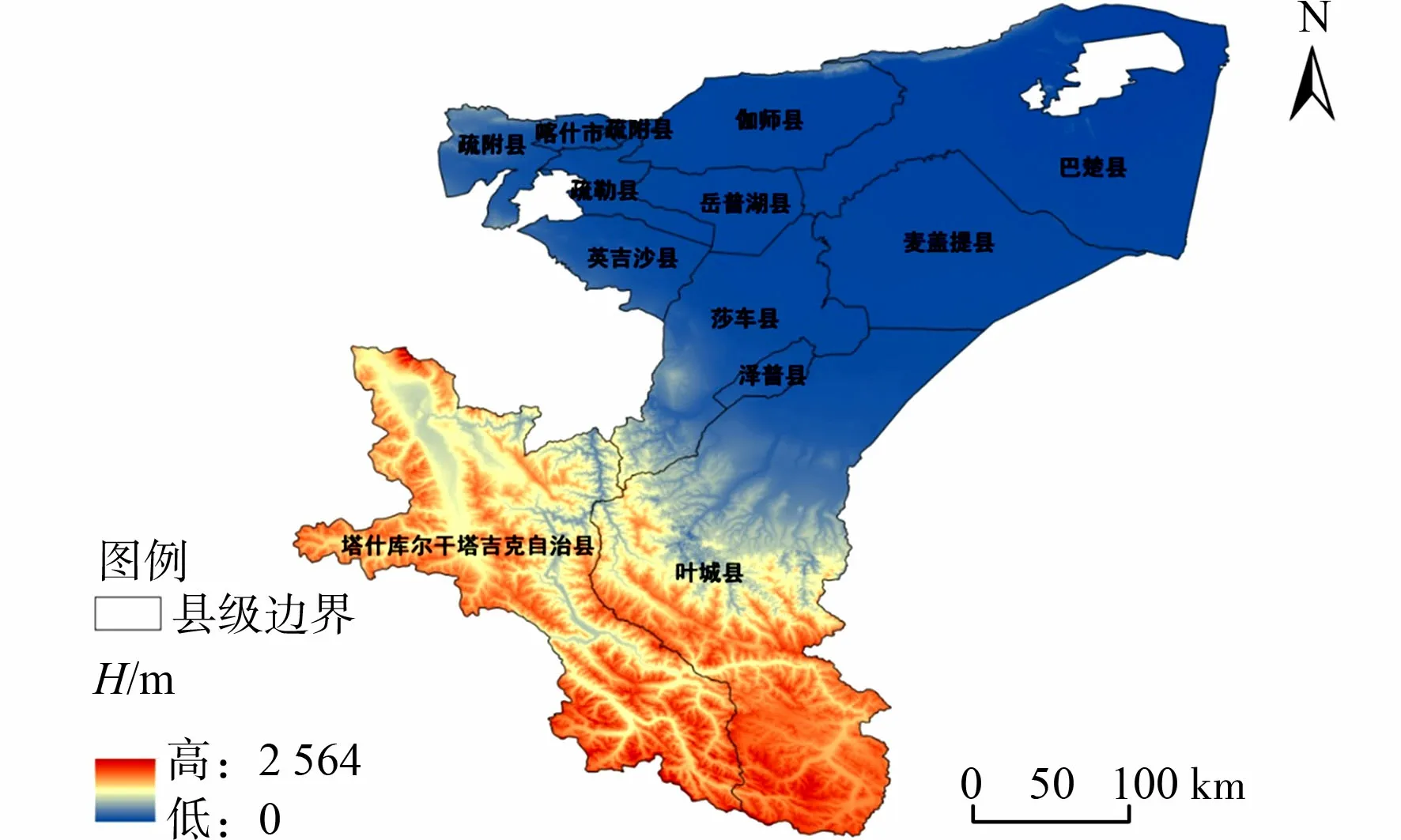

研究区为喀什地区,其示意图,如图1所示.图1中:H为海拔.

图1 研究区示意图

喀什地区地处亚欧大陆中部,中国西北部,新疆维吾尔自治区西南部,位于71.39°E~79.52°E,35.28°N~40.16°N,其辖区包括喀什市、疏附县、疏勒县、巴楚县、莎车县、英吉沙县、叶城县、岳普湖县、泽普县、伽师县、麦盖提县、塔什库尔干塔吉克自治县,土地面积为1.62×105km2.2019年底,喀什地区的户籍人口总户数120.51万户,总人口462.40万人,农业人口354.92万人(占喀什地区总人口的76.8%),农村居民人均可支配收入9 385元.喀什地区三面环山,北部坐落于天山南脉,西部坐落于帕米尔高原,南部坐落于喀喇昆仑山,东部面向塔克拉玛干沙漠,内部有叶尔羌河冲积平原、喀什噶尔河冲积平原.喀什地区的气候属暖温带大陆性干旱气候,四季分明,日照时间长,气温日较差、年较差很大,降水稀少且蒸发旺盛.夏季炎热,冬低温期长,春季多大风、沙暴和浮尘天气.

1.2 数据来源

采用的主要数据有2009年、2014年和2019年的村庄、农村宅基地图斑,来源于第2次全国土地调查数据库、第3次全国土地调查数据库;喀什地区30 m×30 m分辨率数字高程模型(DEM)数据,来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http:∥www.gscloud.cn);《喀什地区国民经济和社会发展统计公报》,来源于喀什政府信息网(http:∥www.kashi.gov.cn);《2009-2019年新疆统计年鉴》,来源于中国知网.

提取村庄、农村宅基地图斑,取中心点,转换为点矢量数据;提取河流水面、公路用地、耕地等土地利用数据;提取喀什地区的高程数据,通过空间分析,获得喀什地区的坡度、地形起伏度数据.由于以上数据的空间参考不同,故将其进行变换后统一为相同的地理坐标(CGCS2000),再利用研究区的矢量边界对数据进行掩膜提取等预处理.

2 研究方法

2.1 核密度估计

核密度估计是1种非参数的、用于估计未知密度的空间分析方法.核密度估计广泛地应用于点状地理要素空间分布的研究中,相较于传统的点密度估计,核密度估计具有较强的连续性[25].采用核密度估计测算喀什地区农村居民点的核密度,以研究喀什地区农村居民点的空间分布特征.估计点x的核密度函数f(x)为

(1)

式(1)中:k为核函数;h为核密度估计的带宽;x-xi为估计点x到样本点xi的距离;n为带宽范围内样本点数量.

由于喀什地区土地面积较大,搜索半径设置过小无法反映农村居民点的集聚情况,经多次实验,将搜索半径设置为10 km.

2.2 网格分析法

单一分析农村居民点的变化难以揭示其演变过程和规律,借助地理信息系统(GIS)技术可以清晰地表现地理现象的时空变化过程与特征.由于喀什地区土地面积过大,最终选择建立2 km×2 km的网格单元,对2009-2019年喀什地区农村居民点的分散度(di)和动态度(dy)进行统计分析.农村居民点的分散度为每个网格单元内农村居民点的数量;动态度为一段时间内每个网格单元农村居民点数量和面积的变化程度,动态度能够反映居民点合并、新生和消亡的演化过程[14].

2.3 地理探测器

地理探测器是研究地理要素空间分异性及揭示背后驱动力的一组统计学方法,有分异及因子探测器、交互作用探测器、风险探测器和生态探测器4个模块.采用因子探测器,研究通过显著性检验的某个自变量对因变量的影响力[26].自变量对因变量影响力q[27]的计算公式为

(2)

2.4 地理加权回归模型

地理加权回归是一种空间回归模型,既能有效地估计数据的空间自相关性,又能反映变量在不同区域的空间异质性[28].样本点I的因变量值yI为

(3)

式(3)中:β0(uI,vI)为模型在样本点I的常数项;βK(uI,vI)为样本点I的第K个自变量的回归系数;xI,K为样本点I的第K个自变量;εI为样本点I的随机误差项.

采用高斯核和Akaike信息准则进行地理加权回归分析.地理加权回归结果中,校正R2用于检验模型的性能,条件数小于0或大于30表明模型的变量间存在局部多重共线性,模型结果不可靠[29].

3 研究结果与分析

3.1 喀什地区农村居民点核密度分布特征

通过核密度分析可得2009-2019年喀什地区农村居民点核密度(f)分布,如图2所示.由图2可得以下2个结论.

1) 2009年的核密度峰值为22.99 个·网格-1,2014年的核密度峰值为25.32 个·网格-1,2019年的核密度峰值为26.35 个·网格-1,农村居民点不断集聚,并出现新的核密度高值区域.2019年,核密度高值区持续增加,主要分布在喀什地区中部、北部和西北部,具有明显的集中连片特征,而喀什地区东部、东北部和南部农村居民点零星分布,是核密度低值区.喀什地区中部、北部和西北部居民点的集聚分布特征愈加明显,呈环状特征分布.

2) 喀什地区农村居民点空间分布差异性与相似性共存.农村居民点集中分布在喀什地区中部、北部和西北部,而喀什地区东部、东北部和南部农村居民点的分布较为零星,全局呈现集聚中部、西密东疏的分布模式.农村居民点呈现带状延伸分布且大规模集聚的演化趋势.

3.2 喀什地区农村居民点用地的时空变化特征

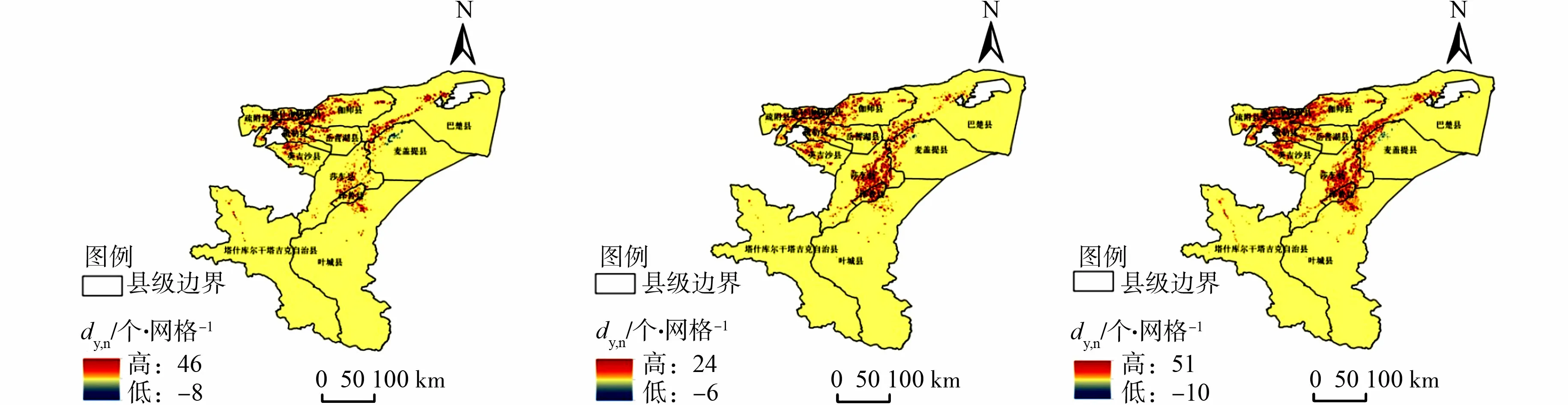

2009-2019年喀什地区农村居民点分散度空间分布,如图3所示.

(a) 2009年 (b) 2014年 (c) 2019年

由图3可知:农村居民点分散度的空间分异特征显著,集中分布于叶尔羌河冲积平原和喀什噶尔河冲积平原.喀什地区南部高原、东北部平原居民点分散度几乎为0,基本无居民点分布;叶尔羌河冲积平原和喀什噶尔河冲积平原之间东北-西南方向延伸的狭长带状区域的农村居民点分散度低;中部和西北部冲积平原地区分散度高,且分散度峰值逐年增加,而中部、西北部冲积平原也是农村居民点分布的核密度高值区.

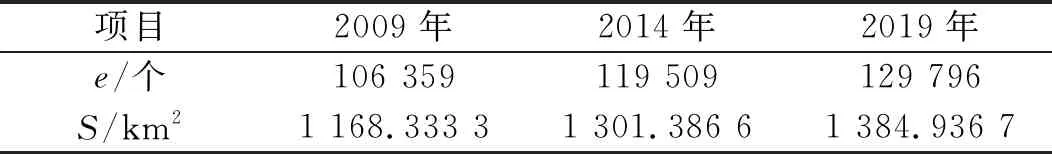

2009-2019年喀什地区农村居民点的数量和面积,如表1所示.表1中:e为居民点数量;S为居民点面积.

表1 2009-2019年喀什地区农村居民点的数量和面积

由表1可知:2009-2019年农村居民点数量由106 359个增加至129 796个,而农村居民点面积由1 168.333 3 km2增加至1 384.936 7 km2.就变化率而言,喀什地区农村居民点的数量、面积的变化率分别为22.04%,18.54%,但10 a来喀什地区农村居民点平均面积逐渐减小,这是由于我国坚持最严格的耕地保护制度、节约用地制度,着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,控制宅基地规模,防止乱占耕地,从而导致喀什地区农村居民点平均面积由0.011 0 km2减少至0.010 7 km2.2009-2019年喀什地区农村居民点数量及面积动态变化空间分布,如图4,5所示.图4,5中:dy,n为数量动态度;dy,a为面积动态度.

(a) 2009-2014年 (b) 2014-2019年 (c) 2009-2019年

由图4(c)、图5(c)可知:2009-2019年农村居民点数量、面积整体上呈现增长趋势,在局部区域喀什市、麦盖提县、英吉沙县和塔什库尔干自治县有小规模减少,减少的数量、面积峰值为10 个·网格-1,0.504 5 km2·网格-1.由图4(a)、图5(a)可知:2009-2014年农村居民点数量、面积的增长幅度最为显著,增长数量、面积峰值为46 个·网格-1和0.865 3 km2·网格-1,主要集中于喀什地区中部和西北部的叶尔羌河、喀什噶尔河冲积平原.由图4(b)、图5(b)可知:2014-2019年农村居民点数量、面积整体呈现小幅增长,增长数量、面积峰值为24 个·网格-1,0.789 2 km2·网格-1,主要集中于喀什地区中部冲积平原.

(a) 2009-2014年 (b) 2014-2019年 (c) 2009-2019年

2009-2019年农村居民点数量、面积变化表现出协同性.农村居民点数量变化、面积变化存在耦合关系[30],故将图4(c)、图5(c)定义为自身扩展、新生/合并、消亡3种演变方式.1) 在同一区域内,农村居民点数量变化高值和面积变化高值组合,说明变化以自身扩展为主,叶城县、塔什库尔干自治县和岳普湖县为此种演变方式;2) 在同一区域内,农村居民点数量变化高值和面积变化低值组合,说明变化以新生为主,泽普县、莎车县、巴楚县、伽师县、疏勒县、疏附县、喀什市为此种演变方式.在同一区域内,农村居民点数量变化低值和面积变化高值组合,说明变化以合并为主,英吉沙县为此种演变方式;3) 在同一区域内,农村居民点数量变化低值和面积变化低值组合,说明变化以消亡为主,麦盖提县居民点集聚区东北部为此种演变方式.

3.3 喀什地区农村居民点空间分布影响因素

3.3.1 影响因子的地理探测器结果 已有研究指出,农村居民点的演变是由区域本底因素(地形起伏度、坡度、海拔等)和外部驱动因素(人口、GDP、政策等)共同作用的结果[31].喀什地区以农业为支柱产业,耕地规模较大,加之针对南疆的城乡建设用地增减挂钩政策,文中从自然地理、社会经济、区位和政策宏观维度选取10个因子.自然地理维度选取地形起伏度、海拔和坡度3个因子,海拔、坡度对居民点的分布存在负向作用[13];社会经济维度选取耕地面积、人口密度2个因子,耕地是农村的主要生产资料和经济来源,也是农民赖以生存的基础,故耕地面积也与农村居民点的空间分布密不可分,人口密度对居民点的布局存在正向作用,相关成果表明人口密度的增大,是居民点规模扩张的主要驱动力[13];区位维度选取距河流距离、距道路距离、距城镇中心距离和距最近耕地距离4个因子,道路、河流是影响农村居民点空间分布的重要影响因子,距道路距离、距河流距离对农村居民点的布局存在负向作用[18];政策维度选取增减挂钩政策为指标,城乡建设用地增减挂钩政策是通过拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块(拆旧区)和拟用于乡村振兴和安居富民的地块(安置建新区)来影响农村居民点的空间布局,是国家用于保障耕地数量不减少、质量不降低,盘活存量建设用地,使建设用地布局更合理,实现乡村振兴的政策.目前,尚无研究涉及增减挂钩政策对农村居民点布局的影响,预测增减挂钩政策对农村居民点布局起负作用.

在地理探测器结果上,进行地理加权回归分析,故需要进行共线性检查.对10个因子进行相关性分析,海拔与坡度、距城镇中心距离与距最近耕地距离的相关系数分别为0.9,0.8,因子间存在严重共线性,故将海拔和距城镇中心距离删除.

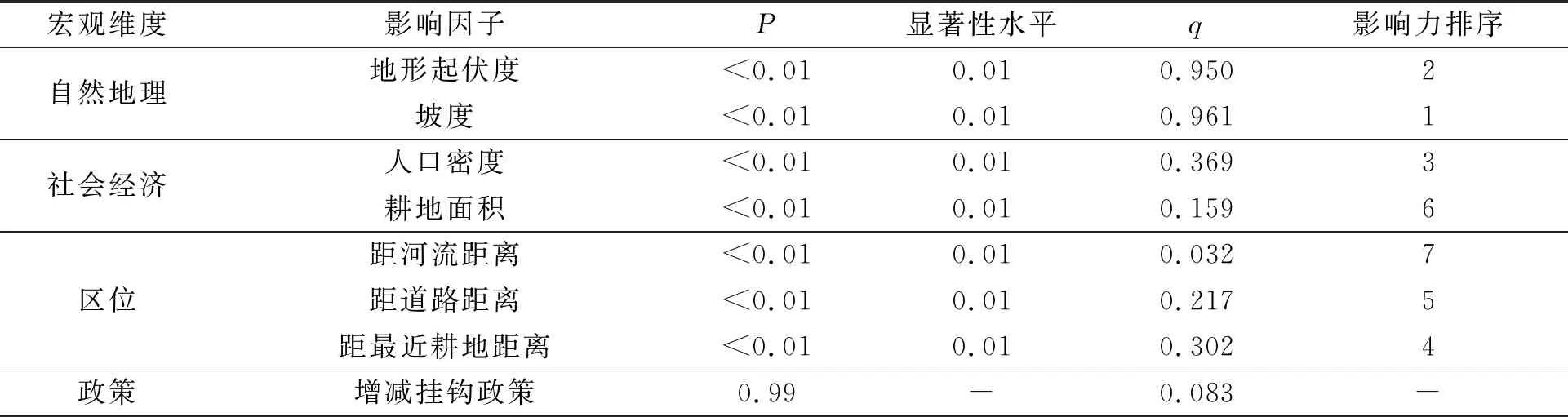

喀什地区农村居民点空间分布影响因子,如表2所示.

表2 喀什地区农村居民点空间分布影响因子

地理探测器输入因变量为网格单元内农村居民点平均面积,自变量数值按照网格单元进行分区统计取平均数,运用自然断裂点分类进行重分类,数值由小到大分别赋值1~5.

喀什地区农村居民点空间分布影响因子地理探测器结果,如表3所示.

由表3可得以下5个结论.

表3 喀什地区农村居民点空间分布影响因子地理探测器结果

1) 喀什地区农村居民点的空间分布受到自然地理、社会经济、区位和政策影响,且影响因子具有显著差异.

2) 在自然地理维度方面,坡度的影响力排名第1,地形起伏度的影响力排名第2,坡度、地形起伏度是影响居民点空间分布的本底要素,决定居民点的空间位置和发展方向,而农村居民点的空间分布是对自然地理因子不断适应的结果.

3) 在社会经济维度方面,人口密度的影响力排名第3,耕地面积影响力排名第6,人口密度和耕地面积是影响农村居民点空间分布的重要因子,2009-2019年喀什地区农村人口由293.06万人增加至354.92万人,人口密度的增加直接导致农村居民点数量、面积的扩张.

4) 在区位维度方面,距最近耕地距离的影响力排名第4,距道路距离的影响力排名第5,距河流距离的影响力排名第7,距最近耕地距离、距道路距离、距河流距离也是影响农村居民点分布的重要因子.根据最小耕作半径理论,为方便农民进行农业活动,必须根据不同情形(低山缓坡、高山陡坡、平原等)在耕地周围适当的距离设立居民点[32];农村居民点数量、面积与距道路距离呈负相关[13],表明农民考虑交通通达度等因素,选择在公路附近建房;农村居民点布局与距河流距离也呈现负相关,在叶尔羌河与喀什噶尔河尤为明显,距河流越近,农村居民点数量越多,农村居民点分布呈现亲水性.

5) 在政策维度方面,增减挂钩政策未通过显著性检验,虽然增减挂钩政策的影响力较低,但是也在一定程度上对居民点布局产生了影响,通过实地调研,拆旧区大多位于海拔高、坡度大的偏僻地区及乡镇村边缘的零星农房,安置建新区大多选在海拔较低,地势平坦且已形成一定规模的居住区.

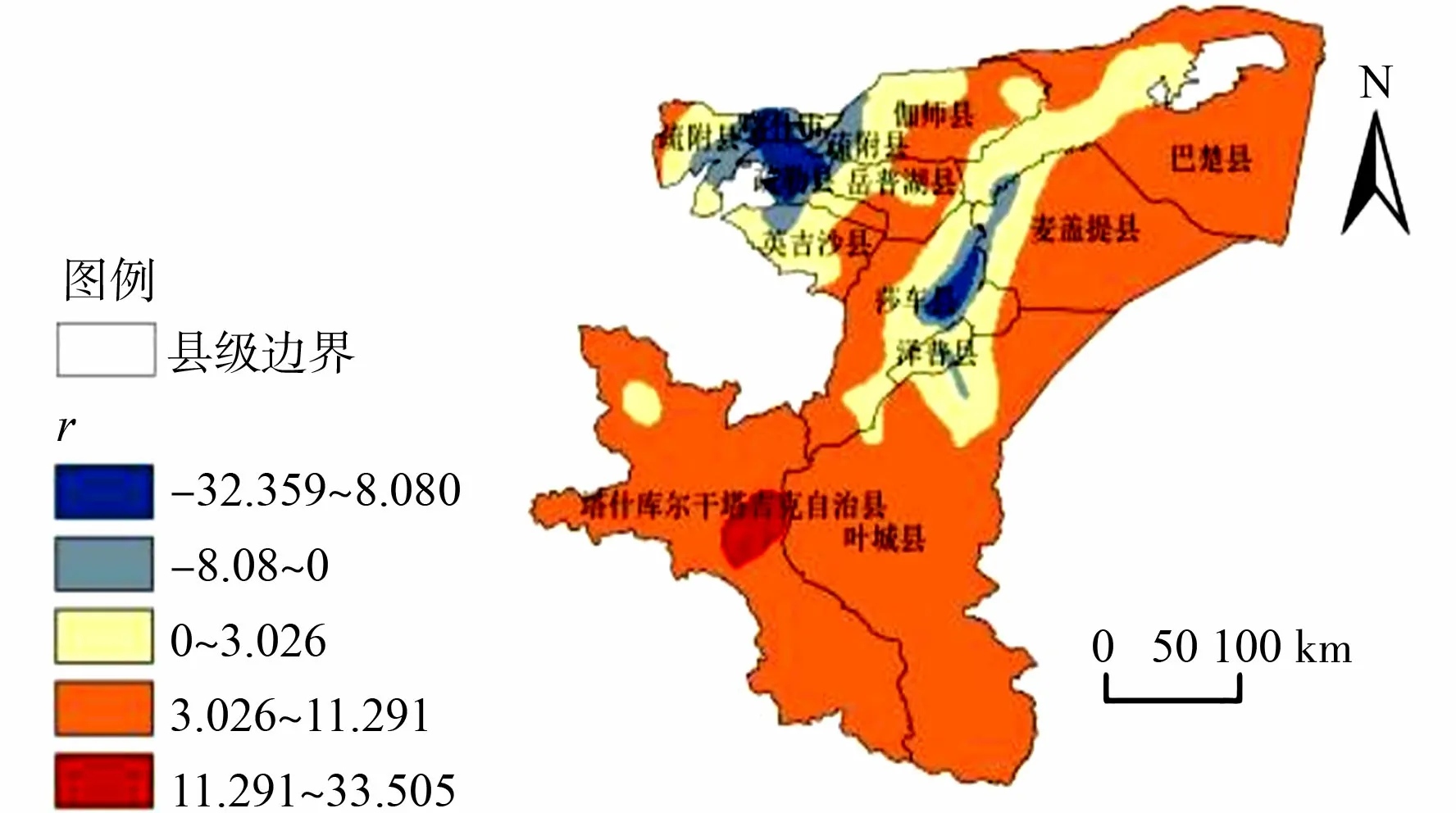

3.3.2 影响因子作用的空间差异性 运用GWR模型,进一步研究影响因子的作用方向和强度.将影响因子指标中通过显著性检验的7个影响因子代入GWR模型进行分析.其中,人口密度和耕地面积的模型校正R2分别为0.066,0.052,模型拟合度低,效果不佳;坡度、地形起伏度、据河流距离、据道路距离和距最近耕地距离的校正R2分别为0.537,0.553,0.381,0.407和0.352,条件数为1.12~14.86,模型通过了共线性检验,拟合度高,预测结果较为可信.喀什地区农村居民点布局影响因子作用的空间差异,如图6所示.图6中:r为回归系数.由图6可得以下6个主要结论.

(a) 坡度

1) 各影响因子都存在空间异质性.

2) 坡度的回归系数为-32.359~33.505,回归系数波动较大,空间差异显著,在叶尔羌河冲积平原和喀什噶尔河冲积平原为正向作用,在喀什市、疏附县、疏勒县和莎车县尤为显著,这是因为这些县市已在该区域形成较大规模的居民点;在喀什地区南部的塔什库尔干隆起地带、东部的塔克拉玛干沙漠荒漠地带、北部和东北部的低山丘陵地带为负向作用.

3) 地形起伏度的回归系数为-4.766~8.174,回归系数空间差异较大,对因变量主要起到负向作用,表现为回归系数小于0的区域占喀什地区的90%左右.原因是负向作用的区域地形起伏度小于18 m,地势平坦开阔,易于道路及各项基础设施的配置,因此,农民多选择在此区域建房;起正向作用的区域集中在叶尔羌河和喀什噶尔河冲积平原,因靠近河流居民点分布密集,故地形起伏度在此区域起到正向作用.

4) 距河流距离的回归系数为-228.590~189.587,回归系数波动巨大,空间异质性显著.距河流距离对因变量起负向作用,表现为回归系数小于0的区域占喀什地区的80%左右,且负向作用强度巨大;仅在巴楚县西部、喀什市、疏勒县、莎车县和叶城北部少数区域起到正向作用,对因变量的影响程度也十分显著.这是因为农民的农业活动和日常生活与水息息相关,建房呈现亲水特点,所以距河流距离和居民点布局呈负相关.

5) 距道路距离的回归系数为-869.171~0.077,回归系数波动最大,空间异质性最强,空间差异最显著.距道路距离对因变量主要起负向作用,且影响强度较大,喀什市、疏勒县、莎车县、泽普县尤为突出,影响强度以喀什市、疏勒县为中心和以莎车县、泽普县为中心向四周呈环状逐渐减弱,主要原因是喀什地区农村居民点具有明显沿道路分布的特点,喀什地区道路主要沿东北-西南方向分布在回归系数高值区,距离道路越近,影响强度越大,交通通达性好,农村居民点分布越聚集.

6) 距最近耕地距离的回归系数为-0.005~0.001,回归系数波动最小,空间差异微弱.距最近耕地距离对因变量主要起正向作用,但是在叶尔羌河冲积平原和喀什噶尔河冲积平原表现出负相关,主要原因是喀什地区农村居民点主要分布在两河流域的冲积平原,耕地资源亦主要集中在此.

4 结论与讨论

4.1 结论

形成科学有序合理的农村居民点布局对喀什地区巩固脱贫攻坚成果、扎实推进宜居宜业和美乡村建设具有重要意义.在明晰喀什地区农村居民点数量和面积时空动态变化的基础上,运用地理探测器和GWR模型,在县级尺度对喀什地区农村居民点布局的影响因素进行定量表达和空间分析.

1) 2009-2019年核密度逐年增加,由22.99 个·网格-1增加至26.35 个·网格-1,其分布特征呈带状延伸分布并展现出大规模集聚趋势,全局呈现集聚中部、西密东疏的特征;2009-2019年农村居民点数量、面积也持续扩张,农村居民点数量由106 359个增加至129 796个,面积由1 168.333 3 km2增加至1 384.936 7 km2,但平均面积由0.011 0 km2减少至0.010 7 km2;农村居民点空间分异特征十分显著,集中分布于叶尔羌河冲积平原和喀什噶尔河冲积平原;10 a来,喀什地区农村居民点呈现自身扩展、新生/合并和消亡3种演变方式.

2) 由地理探测器结果可知,坡度、地形起伏度、人口密度、耕地面积、距河流距离、距道路距离和距最近耕地距离都是影响喀什地区农村居民点布局的主导因子,增减挂钩政策对喀什地区农村居民点布局影响效果并不显著.

3) 通过GWR模型准确反映影响因子的作用方向、强度,结果表明,坡度、地形起伏度、距道路距离、距河流距离、距最近耕地距离存在明显的空间差异,对因变量主要起负向作用,其中,距道路距离、距河流距离的空间异质性和影响强度是最为显著的,距离河流和道路越近,农村居民点的数量、面积和密度越大.

4.2 讨论

选用2009年、2014年和2019年3期土地利用数据,提取村庄、宅基地分析2009-2019年喀什地区农村居民点时空演变特征,精准反映喀什地区农村居民点时空分布特征、集聚趋势、数量和面积的动态变化度,对乡村振兴和村庄规划具有重要的现实、参考价值.运用地理探测器对农村居民点影响因子进行定量分析,直观描述各影响因子影响力,是识别影响因子强弱程度的有效手段;引用GWR模型进行建模,刻画出坡度、地形起伏度、距道路距离、距河流距离、距最近耕地距离对因变量产生作用的空间差异,明晰影响因子对因变量的作用方向、强度.

尝试以增减挂钩政策为切入点,借助地理探测器和GWR模型分析其对喀什地区居民点布局的驱动机制,为乡村振兴寻找新的动力,但是受限于样本数据量不足,地理探测器结果的可信度较低,未能明晰增减挂钩政策对居民点布局的驱动机理.因此,今后将进一步收集增减挂钩政策和富民安居政策的数据,增加样本数量,进一步探寻政策对居民点布局的驱动机理.