书法类文创产品的设计

——以程十发书法围巾为例

唐峻侃(上海中国画院,上海 200031)

著名学者林语堂在《吾国与吾民》中谈及中国书法时说道:“一切艺术的问题都是气韵的问题……中国对气韵的崇拜是在中国书法艺术中发展起来的……它给中国人民提供了基本的审美观念。”作为一名文创从业者,笔者深知文创产品之地域属性在设计表达中的重要程度,“只有民族的才是世界的”。对书法类文创产品的策划与设计已然成为吾辈文创从业人员的一大重要课题。

“设计”一词虽是舶来词,但在考察我国上古时期的彩陶纹样、岩画、青铜装饰、画像石、画像砖等传统媒介时,会发现设计的概念早已根植其中。纵观中国古代设计史,传统媒介的设计语言有三。其一,强调设计的实用价值,即“功利于人谓之巧,不利于人谓之拙”;其二,强调设计的朴素审美,即“朴素而天下莫能与之争美”;其三,强调设计的象征意味,即通过符号指向某种形而上的观念。中国的传统设计通常围绕“功能、视觉、内容”这三个维度展开。以宋代瓷器为例,功能上强调物以致用,视觉上舍弃刻意雕琢,内容上反映宋代精英阶级以自然天地为本源的终极信念。这三条历经千年检验而不衰的设计原则也同样适用于当下的国风,尤其是书法类文创产品的设计。

谈及功能性,英语中有“handy”一词,作形容词时意为“有用的;便利的;手边的;灵活的”。“handy”与否便是检验文创产品实用性的考核标准,决定了在消费环节中,文创产品能否使消费者联想内心的具体使用场景,这是引导购买行为发生的先行条件。所以文创载体的选择必须兼顾实用性与工艺性,即高使用率和生产率,低消耗材料和生产成本。简述之,文创产品的传播学意义大过此外全部属性的总和。

再说视觉性与内容性。在表层含义中,双方处在紧张的对立关系中。前者强调书法的美术特征,后者强调书法的文字特征。举例说明,因康熙在批阅奏折时,最爱在文末朱批“朕安”或“知道了”。2013年,台北故宫博物院将皇帝的霸气字迹与胶带载体相结合,推出“朕知道了”胶带。该文创产品一经推出便成为中国文创产品史上的经典产品。笔者称之为文字的力量,好比合体汉字,原先仅是古代君王传达命令用的符文,伴随道教的流传和发展,进入民间后成为百姓去吉避凶的一种手段。书法在其中的定位偏向内容的信息传达,力求在受限的载体空间中达成有效信息量的最大化,美术设计的作用仅仅是合理建构信息的组织,其重要性屈居文字内容之下。

20世纪以来,野兽派、立体主义、超现实主义等艺术流派相继成为平面设计与表达的指示灯,愈发强调前者的装饰趣味和形式美感,“形式决定内容”即现代平面设计的基础。在上述思想指导下,优质的文字内容极易被湮没在浩如烟海的视觉信息之中,书法展览中的展厅书风逐步取代传统的小品尺牍,“朕知道了”胶带的成功也同样难以被复制。困局的突破口在于书法的汉字设计。

当然,书法的汉字设计有一个大前提,即但凡值得被设计的书法原件,均为古人或当代名家所作。倘若设计语言的权重太低,便是毫无技术含量的贴图工作,太高则极易造成对书家主观意图的亵渎。书法类文创产品的设计就像设计师戴着脚镣跳舞,如何用旧瓶子装新酒,让书法类文创在视觉性与内容性上相互成就彼此的平衡,是设计师“跳得痛快,跳得好”的关键。

如果说对症才能下药,笔者以为这粒解药便是制造“陌生感”。这本是由形式主义文学理论家维克多·鲍里索维奇·什克洛夫斯基提出的一个文学概念,即文学的功能就是使人们已经习惯化的“钝”感力恢复到新奇状态。鲁迅先生在散文《秋夜》中写道:“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”他在刻画对象时,不仅关注客观的具象写实,更加注重主观的表现形式,使读者对这段文字产生“品”的动机,甚至可以品出一种言不明、道不尽的味道。

同理,书法的汉字设计也同样讲究陌生感。在长期的书法实践中,笔者认为书法的欣赏环节内部有一个十分稳固的审美三角,其三个角分别指向点画的结构、质感和节奏,质感和节奏通常发生在点画的中段即行笔的过程之中,而结构又往往是产生陌生感的关键。“用笔千古不易,结字因时相传。”当我们翻阅书法字典时,书家之间字体的差异体现在对结构的理解不同,“结”是知守黑为正空间,“构”是知白为负空间。传统书法重汉字的正空间胜过负空间,以清代王铎为最,其充满视觉张力的涨墨法、连结法、挪移法、大篇幅和粗线条无一不是对古人书法,特别是米芾书法的夸张与总结。

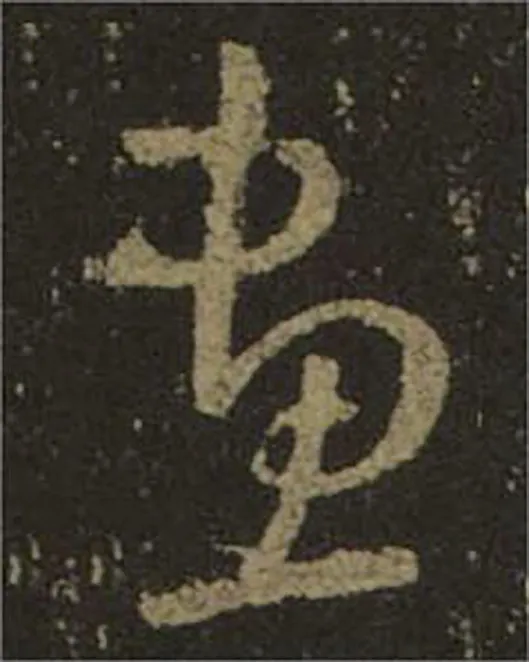

既然古人已将守黑做绝,那么设计师便可以在知白上打破桎梏的壁垒,方法是让汉字的视觉元素,刻意地超出裁剪线,从而营造“出血”效果,参考图1与图2中王羲之《十七帖》草书“画”字的区别。图1为常规字,图2为“出血”字,区别在于常规字容易辨认(在识草书的前提下),其内容性大于视觉性;而图2由于文字逼边,改变了负空间的形状,与正空间的组合关系,使书法的汉字内容在第一时间趋向隐晦,出于原字“双轴线”的结构处理,图2的内容更像“中”与“思”的奇异连结,而非“画”本字那么简单,需要联系上下文方可正确辨别。

图1 王羲之《十七帖》“画”字

图2 王羲之《十七帖》“画”字“出血”效果

“出血”效果赋予了书法汉字新的变数,为观者提供了奇的刺激,使之在第一时间只有零碎的线索而无法给出一目了然的结论,这便是所谓的常看常新,也是所有伟大艺术作品的重要特征之一。其原理参考格式塔完型理论中的封闭原则,通俗的说法就是“脑补”。人天然具备简化概括图形的能力,面对复杂排列的视觉元素,大脑始终能够将细碎的图形完整、稳定、有意义化,从而产生一种跳脱惯性思维的兴奋感。

尽管“出血”设计有弱化书法汉字内容的倾向,但其终点绝非消解汉字,而是保留其可识读性的基础上,在新的结构中极力凸显点画的质感与节奏,逆转常规的观察习惯,培养观者先欣赏后辨别的艺术思维。倘若消解了汉字,完型理论则失去作用,所有的点画终将成为无意义的点、线、面组合,无法触及观者的记忆经验,也就无法产生共鸣。在书法的维度中倘若脱离法度谈形质和神采,宛如建造空中楼阁,终将是镜花水月、痴人说梦。

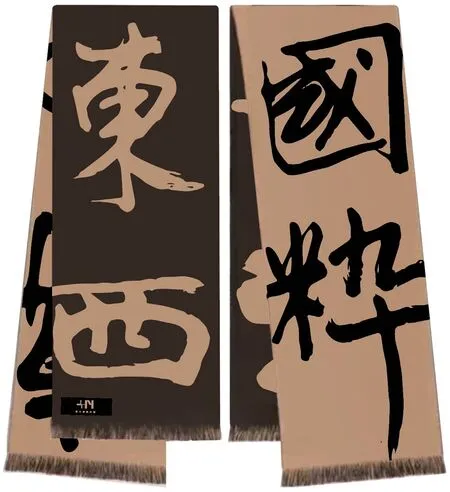

上海中国画院在周恩来总理、陈毅同志的直接关怀下,于1956年筹备,1960年成立,是程十发美术馆建设和运营的主体。程十发书法围巾是上海中国画院、程十发美术馆于2022年10月推出的一款冬季文创产品,以程十发四言联书法作品“传扬国粹、名播东西”为灵感来源,规格为169厘米×33厘米,采用绵涤混纺材质,双面提花设计,兼顾了性价比与舒适度双高的特性,作品原图见图3,平面设计图见图4、图5。

图4 程十发书法围巾正反面效果图

图5 程十发书法围巾折叠带织唛效果图

程十发的书法以怀素狂草为体,秦汉木简为衣,融草、篆、隶结为一通。结构得草之缠绵,质感得篆之拙趣、隶之苍古,节奏如天女散花得明清之态。墨法奇肆,润墨、干墨、渴墨、涨墨互用,于宣纸之上自然晕化,是将绘画晕染技术引入书法的结果,为书法的空间属性增添了新的抽象意味(为王铎首创)。

“出血”的表现方法使程十发书法作品的视觉效果更加强烈且神秘,逼边及出边的裁切效果让所有处在对立关系的书法元素更加直观。视觉焦点由字外向字内聚集,“传”“名”二字点画粗比颜公,密处不使透风;“扬”“粹”“播”三字左偏右旁之间高低错落,上下开合,你中有我,我中有你,互相依存;“东”“西”“国”三字字内重心摇曳不定,“国”字居左,“东”“西”二字居上,重处形成笔墨块面化,余下部分空出“可走马”的留白。围巾的整体设计强化了原作丰富变化的奇宕、险绝成分,黑、棕双色互换为正反,黑底为碑,棕底为帖,又于“西”字下方加一LOGO织唛作印章用,为黑底一面增添了一抹亮金色,既能活跃气氛,又富有雅趣。

当下国展崇尚大尺幅的书法作品,各路获奖高手都在追求超越平常章法样式的新鲜感,以形成强烈的视觉冲击,其中“出血”法的应用并不鲜见。有顶天立地,四周不留边者;亦有写大撑满,个别笔画伸向纸外者。当然,“出血”法也只是冰山一角,书法形式的变革日新月异,更有一大批走在前沿的书家如曾翔、王镛、石开、沃兴华、胡抗美等透过对书法形式的探索,表现出极富个性化的气韵与修养。书法类文创产品设计的从业者应当与时俱进,以谦逊的态度从书法界汲取源源不断的养分,将书法类文创产品的设计作为使命,终身践行。