知识、识知与共同体情境

——对工程教育的再认识

陶永建,许迈进,刘珊珊

(1.浙江科技学院 高等教育研究所,杭州 310023;2.浙江大学 教育学院,杭州 310056)

工程师作为一种古老的职业,与人类悠久的工程活动相伴而生。师徒群体参与工程活动为主要载体的广义工程教育与工程活动历史一样悠久。以1747年成立的世界上第一所工程院校——巴黎路桥学院为时间坐标,工程院校参与工程教育尚不到三百年历史,虽在工程知识提炼传承和工程师规模化培养等方面成效显著,但也伴生了工程实践能力培养效果不佳、工程理论与工程实践脱节等突出问题。如何探究工程院校培养工程实践能力不足的内在症结,并为改进工程教育提出指引,本文认为,从工程知识的认识论及其认识进路入手,可以提供有益尝试。

知识观是各类学习理论的立论基础,包含对学习活动认识的核心假设。对工程知识的认识事关对工程教育和工程学习规律的认识和把握。当下关于工程知识的认识,包括工程知识的性质特征[1]、工程知识论[2-5]、工程知识演化[6]、专门类工程知识[7-8]、工程知识建构[9]、工程知识管理[10]等,但这些研究往往停留于传统知识观层面,缺少对知识观演化的考察。本文借鉴社会性学习理论,从知识、识知(knowing)、知识和识知的共同体情境三个维度,探究传统工程院校无法有效培养工程实践能力的认识论根源,试图深化对工程学习机制的认识,并为新工科、卓越工程师培养计划、产教融合、产学合作、校企合作等工程教育改革提供理论基础和对策依据。

1 知识分类及其变换

1.1 知识的分类

从本体论维度,知识可分为个体性知识与集体性知识。个体性知识居于个体内部,集体性知识居于群体、共同体等社会组织。这种分类局限性较为明显,维果斯基、沃慈奇等对个体和集体知识之间的密切关系做了分析[11]。

从认识论维度,知识可以分为默会知识与显性知识。波兰尼于1958年在《个体知识》中提出默会知识概念。显性知识具有默会性根源,完全显性知识是虚幻的,默会知识在知识体系中占有基础性、决定性地位。竹内弘高等[12]不仅从静态视角对默会知识与显性知识作了区分,而且通过知识管理研究,提出默会知识和显性知识可以相互转化,从而建构了共同化、表出化、内在化、联结化四种变换模式。

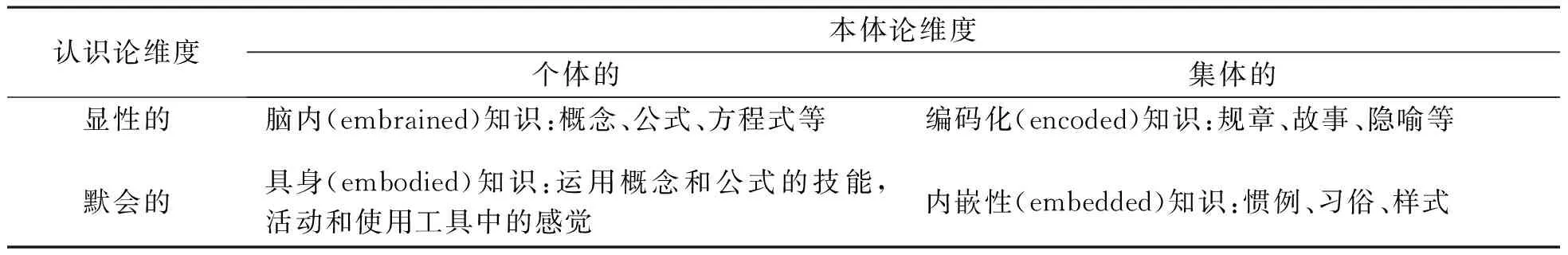

上述两个知识分析维度可以组成二维象限矩阵,从而构建关于本体论和认识论的知识矩阵,见表1[13]51。

表1 二维知识矩阵Table 1 Two-dimensional knowledge matrix

1.1.1 个体-显性认知性知识

个体-显性认知性知识是在认知活动基础上形成的理论性知识,具有抽象化、系统化、符号化、普遍性、去情境性的特征。该类知识主要功能在于提供概念技能和认知能力。

1.1.2 个体-默会具身性知识

个体-默会具身性知识产生于具体行动中,是行动导向的。该类知识来源于个体身体性的经验,是个体主体性和创造性的重要体现,而且往往不受显性决策图式的约束,具有较强的潜意识性。该类知识具有很强的任务、问题、项目、主体等情境性。该类知识还具有生成和应用一体性的特点。需要指出的是,该类知识“并不一定存在于单个个体中,而可能分布于一个小组、团体或者共同体的各个成员中,但仍然聚焦于个体性”[13]52。

1.1.3 集体-显性编码化知识

集体-显性编码化知识来源于个体的显性认知型知识,也来源于个体间交互产生的显性认知型知识。该类知识是编码化的,因而往往是符号形式、可以传递和储存。一个组织和群体的计划、规章制度、经验总结等都富含该类知识。该类知识强调集体性、共享性,无论来源、渠道如何,都需要被集体所认可和共享才能成为集体的显性编码化知识。

1.1.4 集体-默会内嵌性知识

集体-默会内嵌性知识是集体形式的默会知识,个体身上无法存在,一般存在于由集体生产的人工制品中,如产品、组织惯例、生产过程和流程,以及集体的内外部社会关系之中。该类知识具有情境性、分布式、动态性、有机性等特点,即便没有被符号化、书面化,同样能自由地创生和流动于群体内部。

1.2 二维知识矩阵视野下的工程教育

从二维知识矩阵视野看,工程活动蕴含着大量的上述四类知识,特别是工程活动作为集体造物活动,隐性、集体知识含量极为丰富。当下工程教育课堂主要传授个体-显性认知性知识,以及一定的集体-显性编码化知识,但后者是工程教育界以科学知识和工程知识为基础加工整理形成的集体性知识,与工程活动中产生的集体性知识有较大区别。个体-默会具身性知识和集体-默会内嵌性知识主要存在于工程活动中,在工程院校的传统教育模式中难以创生,也无法有效进行课堂传授和在书本中传递。

从知识变换角度视野看,工程知识的共同化为其他三个知识变换过程提供厚实的基础,是工程知识创生和传播的基础性环节。工程活动可以自如实现四种知识模式的变换从而形成工程知识螺旋,而工程院校的传统教育模式中,共同化模式知识明显不足,只有在部分实践环节和校外实习中才存在该类知识。因此,传统工程教育模式中无法有效形成工程知识螺旋。

2 从知识走向识知

从对知识分类特别是知识变换模式的论述中,可以隐约得出信息性知识和行动性知识的分类。温格在《实践共同体:学习、意义与身份》中就信息、知识、参与三者关系进行了论述,并提出了信息性知识和参与性知识两个相区分的概念[14]220。信息本身对支撑学习是重要的,但信息如果排除了参与的形式,就会发生异化。因此,知识可以理解为信息加参与活动。参与性知识可以部分呈现于符号性信息中,但只是一种行动表征性信息,而不是行动本身。历史知识是典型的信息性知识,科学知识从创生角度看既有信息性知识,也有行动性识知,而工程活动则以行动性知识为主。

仅有信息性知识和参与性知识一对概念仍不足以解释所有现象,这就引出了识知(knowing)概念。从本体论角度看,识知是人们日常生活、工作、娱乐等情境中非常普遍的现象。然而,由于对个体知识和显性知识过于关注,加上日常活动的司空见惯性,识知这一人类真实性实践中固有的活动常常被淡化甚至被漠视。

2.1 识知:人类实践中的积极参与

识知,从字面上理解,是指获得知识的行为和过程。这是一种狭义的观点,与之对应的广义观点则认为,人类在认识世界和改造世界中的每一项活动,都是一种识知行为,因为总是包含着或多或少、或显性或隐性的知识创生活动。识知是人类显性知识和集体知识的根源。尽管人类已经积累了种类繁多的庞大知识体系,这些知识对于人们认识世界、改造世界、传承文明和文化等发挥着重要作用。而识知犹如源头活水,无论有否外来知识辅助和支撑,始终发生在个体和群体的活动之中。识知有着自己的进路,是自洽的、生成的、动态的,尽管知识可以对识知有一定的指引和解释作用。正是因为人类的识知行为,将前人、他人和自身已有的知识联系并整合起来,转化到行动之中,知识才具有了显著的力量。

波兰尼认为,识知是对被知事物对象的能动性领会,是一种具有普遍效力的行为;而且识知是一种需要技能的行为,是一种艺术,熟练的识知是以理论或实践上的技能为主的;在类似的行为中,都渗入了一个识知者的贡献,即其时时处处的个人参与[15]。因此,波兰尼对识知的概念建构,是以知识建构为主要目的,强调人的主体性、智慧性和精神性的高技能行为。波兰尼的贡献,是提出在理性知识与“个人参与”结合中产生识知,知识意味着知其然和知其所以然,而识知则是知识产生的原动力[16]。

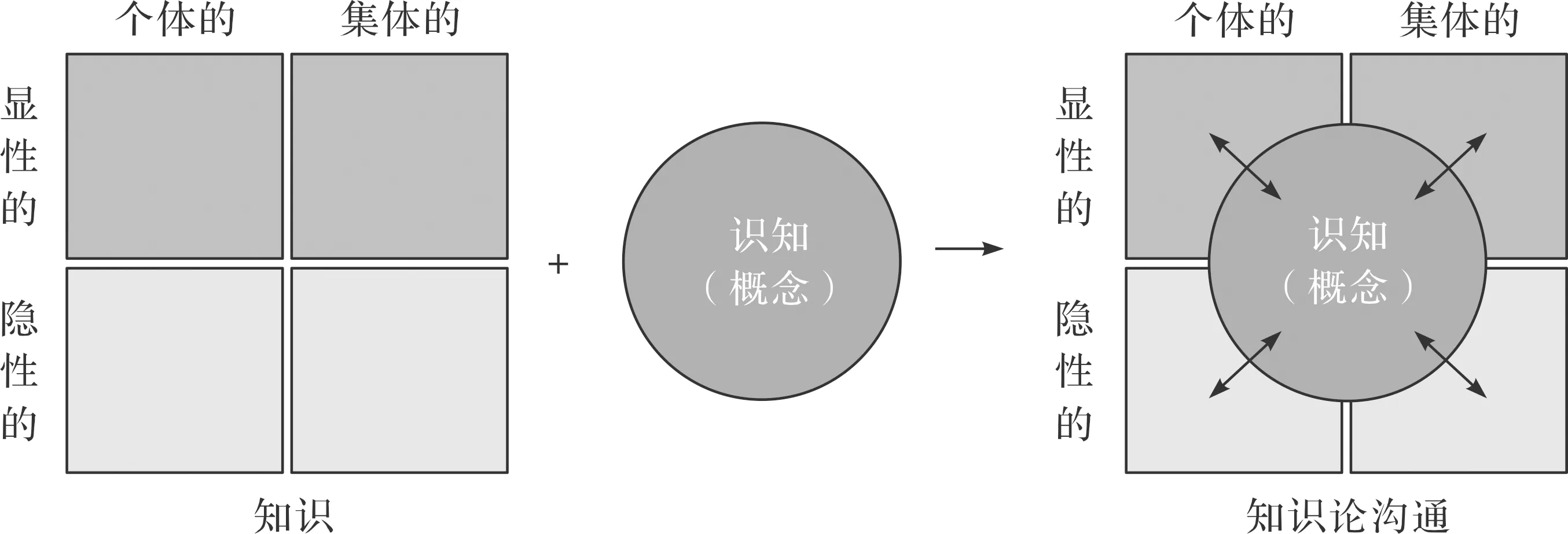

库克和布朗对识知的界定,是在与知识的对比和联系中进行的[17]。他们借用美国实用主义哲学的观点,认为知识是头脑中的占有物,而识知则是实践和行动的一个组成部分。识知与四种类型知识的结合,可以形成以识知为中心、识知与知识交互的矩阵。可以认为知识在行动中被运用,但知识不能被理解为是行动本身,识知才是行动的组成部分。识知和知识是互动互补的关系,如图1[17]381所示。

图1 知识和识知的互动互补关系Fig.1 Interaction and complementarity between knowledge and knowing

莱芙和温格在《情境学习:合法的边缘性参与》中也提到了识知这一术语,大概是参与真实活动的含义,但并没有展开论述。温格在《实践共同体:学习、意义和身份》的开篇部分,即对知识和识知进行了概念界定,并且进行了一定的关联。温格把知识看成是关于有价值事业的一种胜任力,如发现科学事实、修理机器、作诗等,而识知则是上述有价值事业追求中的一种参与行为,即在世界中的积极介入[14]4。可见,温格对知识和识知的概念又进行了拓展。知识不再是一种信息,而是一种对特定事业的胜任力;而识知也不再仅仅是对知识的探究过程,而是拓展至更为宽广的参与行为。

上述三名代表性学者对识知概念的描述和阐释是互补的,有共性的一面,即都是一种积极的参与活动,或是对知识的执着追求活动,抑或是对实践的参与活动。与忽视人的作用的知识认识行为相比,都是以人为主体的,强调人的主观能动性,强调参与及其过程的动态属性。

2.2 识知观:关于实践的认识

作为活动的识知,呼唤基于实践的认识论。识知是一种拓展了的知识观。人们常常高估了一般性知识的力量,“它同样只能从具体情况中获得,而且必须应用于具体情况。任何形式知识的一般性力量,总是在于通过建构现有情况的意义重新协商过去和未来的意义”[18]5。识知概念的提出,有效地解决了一般性知识的困境。知识来源于识知,识知是基础性的。识知往往是与生产生活结合在一起的。强调识知并没有否定知识的作用,知识可以解决识知的外部联系问题,没有知识作为识知的资源和中介,识知往往是狭隘的,并且无法保留数量更为众多的机智性、情境性策略等。

布朗和杜盖德在研究中提出了真实性实践和规范性实践的概念。规范性实践(canonical practice)是指正式的规则文本中所支持、倡导和要求的实践,实际发生的是真实性实践(actual practice),它是由参与者的行动构成的,是一种非规范性实践(non-canonical practice)[19]。正式组织中所支持的规范性实践无法承载知识创生和分享。而作为实践共同体中存在的非规范性实践,或称为真实性实践,则是知识创生、流动和进化的主要场所。知识只有在非规范性实践的环境中才能获得意义,参与者的身份和技能才能生长。抽象的形式化知识虽然来自实践,但得到这种知识的人们无法直接按照它来参与实践,因为真实性实践中需要行动者的即席发挥和创造。布尔迪厄对此现象做过一个深刻的描述,“理论的谬误在于把对实践的看法当作与实践的实践关系,更确切地说,是把人们为解释实践而构建的模型当作实践的理由……实践在实践中展开……实践的实践结构,亦即节奏、速度,尤其是方向,构成了它的意义”[20]。

识知是关于人们所做的,而不是人们所拥有的。知识强调的是可以被占有,而识知突出的是人与周围世界和活动的互动,以及其中的关系,“识知是身份的建构与转变内在固有的,它定位于参与者、参与者的实践、该实践中的人工制品及实践共同体的社会组织和政治经济之间的关系”[14]61。知识虽然可以成为识知的资源,但知识不等于识知,两者遵循的是不同的逻辑。能做什么不是在知道什么的基础上通过实验可以推断出来的,而是需要靠自我持续地与周围物理和社会情境互动才能产生的。如果说知识是占有的认识论,识知则是实践的认识论,是以实践为导向的。实践本身就蕴含着知识,并可以将之前拥有和他人的知识纳入其中,是集发现过程和运用过程于一体的,但不是知识本身。

识知是一种参与活动,知识创生和存在于参与活动中。书本知识和经验知识,无论是个体的还是集体的,默会的还是显性的,都是识知过程中的不同静态表征。古人在工程造物中同样创造和利用工程知识,如建造一座石拱桥,包含着对科学和工程规律的应用。而现代科学和工程中对建造石拱桥的知识体系,只是从科学和工程知识表征上有了更为深入的认识而已。建立识知观,并对知识和识知的关系作出新的认识,可以较好地解决理论和实践之间存在的困境。

2.3 识知视野下的工程教育

与科学的本质是发现、技术的本质是发明相比,工程的本质是造物。这并不是说工程活动和工程学习中不存在认识活动,而是说工程认识并不主要以自身为意义。工程认识活动也是一种识知活动,工程造物则是一种特殊的识知活动,是行动导向的,即参与工程造物,本身就蕴含着丰富的生成性、默会性知识,而这些知识往往是无法进入显性工程知识体系的。工程造物统领着工程知识和对它的认识,并在这一过程中创生造物行动方面的知识。传统工程教育主要停留在工程认识层面的知识上,而不是工程造物层面的知识特别是识知上;而且因是基于学校情境,特别是基于课堂情境和符号传递途径,因而对具有复杂性、情境性、默会性的工程知识传授,往往是无能为力的,更勿论工程行动本身创生的知识和识知。

3 知识和识知的共同体情境

通过以上两部分的分析可知,无论是知识的来源和应用,还是作为具体参与活动的识知,都具有显著的情境性。

3.1 知识和识知的情境性

情境无处不在,无时不在,是人类生产、生活、工作、学习的基本条件和构成要素。知识情境包括广义和狭义两类,狭义的仅指创建知识时包含的语境、环境信息;广义的则拓展为知识活动相关的物质背景、人的姿态、公司战略、历史信息等,乃至拓展为影响知识理解和应用的所有观念、事物与行为[21]。莱芙论述的情境则提供了一个动态和静态相结合的视角,“并不意味着某种具体的和特定的东西,或是不能加以概括的东西,也不是想象的东西。它意味着,在特殊性和普遍性的许多层面上,一个特定的社会实践与活动系统中,社会过程的其他方面具有多重的交互联系”[22]。

尽管人们对情境的认识不是从当代才开始的,但从20世纪80年代以来,在反思认知主义局限基础上开始关注情境,逐步形成了强调情境在认知和学习中的重要价值的情境理论。学习科学的发展,对认知内涵的阐释“从既往秉持一种‘认知主义’(cognitivism)的基本特征转变为一种对具身性、嵌入性、动态性、生成性、情境性(situatedness)等特征的倡导”[23]。情境理论认为,将认知局限于人脑内部是不完整的、片面的,认知总是情境化的,它总是通过某种方式或其他方式被具体实例化(instantiated),不存在脱离现实的认知成果[23]。从知识的源头看,它发生在社会和物理情境之中,并且是联系和互动的产物,因为具有发生环境和发生过程的双重情境性。

3.2 共同体:一种整体的情境

共同体作为一个概念,最初是指原始意义上、主要基于地缘血缘为纽带的群体。人们将共同体与社会看成是一对概念来认识的,认为共同体是天然、有机的连接性群体,而社会则是机械的连接性群体。实践共同体的概念虽然沿用了共同体这个术语,但将共同体的内涵、外延作了拓展,适用于原始共同体,也适用于现代社会中以职业性知识、技能为纽带的共同体。任何社会结构都是组织和实践共同体的混合体,对共同体的认识,主要取决于对群体内部联系“纽带”的认识。“实践共同体在强制性的工作场所中也有可能以非正式的、间质性的形式得到适当发展。”[18]24因此,实践共同体既是一种客观实在,也是一个分析概念。人类知识活动和识知行动都是直接发生于共同体情境之中的。知识的存在状态,必然是以共同体及其活动为纽带的。

情境学习和实践共同体理论将共同体视为学习生态系统中的一个要素,而不仅仅是一种支撑条件。个体间围绕共同事业的持续相互介入,形成了实践共同体情境;而实践共同体情境又为个体学习提供了条件。两者互动中产生了参与的意义、共同体的意义、个体的身份等。共同体和个体的关系,是学习生态系统的重要关系特征,“合法的边缘性参与和实践共同体是两个新元素,合法的边缘性参与被视为一种学习的过程,实践共同体被认为是学习的生态性环境”[24]26。

3.3 共同体情境视野下的工程教育

如果说自然科学等精密科学是弱情境性的,那么,工程知识和技术知识则是强情境性的,这里的情境主要表现为共同体情境。将工程共同体世界置于分析的核心,实质是对人主体性的关注,而且是作为工程共同体中完整的人的关注。作为工程共同体中的参与性学习,还将工程知识、能力、素养等具体化了,主要是通过工程共同体及其他社会共同体而得到具体化的,“活动、任务、功能及理解力是不能孤立存在的;它们是更为广泛的关系体系的一部分,在这些关系中有着各自的意义”[24]16。工程共同体就是上述关系的栖息之地、工程身份的建构和寓居之地。反观工程院校的传统和现状,则是严重缺乏工程共同体情境的,这不仅制约了工程知识的意义还原,抑制了工程识知活动的开展,还严重阻碍了学生的工程师身份发展。

4 结 语

如果把种子比喻为知识,那么,识知是种子发芽生长为植株的过程,共同体则是种子发芽生长的环境。种子源于植株生长过程,但植株生长过程还产生根茎叶等种子以外的生物质。种子不能代表其发芽生长过程本身,生长不是种子遗传密码的时序展开。种子生长和植株形成种子都离不开环境支持。又如,如果把显性的工程图纸比喻为知识,那么,识知便是工程设计建造过程,共同体则是设计建造人员群体。工程图纸源于工程共同体的经历经验,但工程图纸无法包含和替代造物过程,造物过程中需要解决大量工程图纸没有涉及的问题,也必然创生工程图纸之外的知识。无论是工程图纸形成,还是工程造物过程,都基于工程共同体。

本文跳出工程院校作为工程人才培养的主体局限,跳出心理学、教育学的学科局限,跳出教师和教学的视角局限,提出了关于工程学习和工程教育的若干见解,主要表现在三个方面:一是对工程知识的多维度拓展,深化了对工程知识及其创生环境的认识,揭示了现有工程教育模式无法提供各类工程知识的不足,忽视默会知识、集体知识的不足,以及缺乏各类工程知识变换的不足;二是工程知识的变换模式,隐含着工程识知和工程共同体情境的本体前提,反映了工程识知基于工程活动和工程共同体情境的特征,揭示了现实工程活动和工程学习的客观规律;三是工程共同体则为工程知识创生、传播、整合、变换,以及工程识知活动提供了天然情境,显性的、集体的工程知识,只有在工程识知和工程共同体情境中才能为工程活动提供指引,并获得真实的工程意义,而工程活动必然伴生隐性的、个体性的工程知识,并促进各类工程知识的转化。

本文可以给工程教育改革提供有益启示:一是要通过引进来、送出去等方式,丰富工科教师的工程实践经历经验,注重发挥默会性、集体性工程知识在工程教育和学习中的作用;二是要拓展校内校外工程共同体资源,积极为学生提供真实的工程实践情境,即工程识知条件,让学生在工程识知中体验、利用、整合和转化所学的理论知识;三是要鼓励和引导学生参与工科教师、校外工程师的工程项目,使他们在真实的工程共同体中成长发展。参与工程共同体可以创生工程知识,并在工程识知活动中形成默会和个体的知识,促进多种类型工程知识的变换循环,促进工程师身份成长,是最为有效的工程学习。