选择性必修3综合测试

李瑞红

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1. 关于传统音乐,《周易》有所谓“先王以作乐崇德,殷荐之上帝,以配祖考”之说。至春秋战国又有“故乐在宗庙之中,君臣上下同听之,则莫不和敬;闺门之内,父子兄弟同听之,则莫不和亲。”这可以用来说明,传统音乐()

A. 顺应了大一统的趋势

B. 由尊神灵走向重人伦

C. 由敬祖先走向重民本

D. 维护了贵族等级秩序

2. 东汉末年,孔融和陈群就“汝、颍人物孰优孰劣”的问题进行了论争。孔融列举了多位汝南历史上的名人,并对他们进行品评,或凸显其功业,或凸显其德行名节。陈群则以颍川大族的当世功勋为例回应孔融。这种评价人物的现象在汉末较为普遍。这表明当时()

A. 官员考核注重德行与功业

B. 门第成为选官主要依据

C. 士人具有激浊扬清的风貌

D. 社会动荡亟需儒学复兴

3. 汉唐时期佛教文化传入、唐宋时期阿拉伯文化及波斯文化传入,中国文化在外来文化不断传入中不仅没有被削弱反而在吸收借鉴外来文化精华的基础上再创中国文化的辉煌,然后再回馈给世界其他国家。这一文化现象的世界意义主要体现在()

A. 辐射其他国家文化

B. 推动文明间的交流融合

C. 贡献中国智慧方案

D. 丰富了中华文化的内涵

4. “王权自天而降”是古代两河流域的一个基本思想,每当改朝换代之际,国王总要重新编撰新的创世神话,比如苏美尔时期创世主是恩利勒,巴比伦时期变成了马尔杜克,亚述时期则是阿淑尔。国王这样做的主要目的是()

A. 获得政权的合法性

B. 延续神话的传统

C. 加强对祖先的崇拜

D. 增强文化的认同

5. 互相学习、充实、传承是人类文化发展的必然规律,阿拉伯文化在中古时期是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响,特别是“阿拉伯人点燃了文明之火,并照亮了欧洲黑暗的走廊”。材料表明()

A. 阿拉伯人是東西方文化传播的使者

B. 阿拉伯文化对文艺复兴有推动作用

C. 文化传播实现于国家统治范围内

D. 欧洲文明源自阿拉伯及东方国家

6. 罗马共和国后期,“随着立法发展为复杂和广泛的整体,出现了新的分工的必要性:一个职业法学者阶层形成了”。罗马的法学家多是法官、律师,他们更多的是担负着解释和答复法律上的疑难问题、指导当事人起诉等任务,而不是追求对法律哲学深度与高度的探究。这说明罗马法()

A. 法学家注重法律实践活动

B. 法学家没有探讨法的本质

C. 独特的法学家立法原则

D. 理论指导司法活动有限

7. 印度人强调因果,原因加上行动就是结果,果是因在另一个时间的体现。印度人产生了四大皆空的思想。梵语语法上说,一切名词都来自动作,那些摸得着、看得见的东西,究其根本不过是一些动作或状态的结果罢了。这体现了()

A. 印度人的思想深受宗教的影响

B. 印度的政治生活运行模式

C. 佛教的产生来自对印度教的反思

D. 印度人民的生活状况

8. 约在1世纪,匈奴人开始迁徙,从而导致了一场延续数百年、波及亚欧大陆广大地域的民族大迁徙。这一迁徙的主要方向,一是西进,二是南下。在西方,这一迁徙浪潮所产生的影响是()

A. 成为西罗马帝国灭亡的根本原因

B. 促成了日耳曼诸国的建立

C. 加快了封建制度瓦解的进程

D. 使赫梯人掌握了马拉战车技术

9. 欧洲最初从西非将黑人奴隶运往欧洲,但最多时每年也未超过1000人。17世纪,运往美洲的黑人奴隶大幅增长,仅荷兰每年贩运到美洲的黑人奴隶就达25000人左右。至18世纪后期,仅英国贩运到美洲的黑人奴隶每年就达到75000人左右。导致这种变化的重要因素是()

A. 欧洲自由平等思想的传播

B. 海上运输条件的改善

C. 欧洲对劳动力的需求增长

D. 美洲种植园经济兴起

10. 16~17世纪,大批西班牙天主教教士来到拉丁美洲,成立了众多教会,组织印第安人迁入传教区进行劳动以获得上帝福音,还为原住民们建立医院和大学。由此可知()

A. 西欧文明具有包容性

B. 宗教改革具有进步性

C. 拉美经济具有落后性

D. 文化殖民具有隐蔽性

11. 20世纪后,世界难民问题日益突出。二战后的难民主要产生于中东、非洲和东南亚等地区。尽管国际社会在难民问题上做了大量工作,但难民的数量依然呈现增加态势,其主要原因是()

A. 救助速度满足不了难民的需要

B. 面对目前现状联合国无能为力

C. 国际社会缺乏必要的联合机制

D. 地区性的非和平因素难以终止

12.在新加坡,英语、华语、马来语和泰米尔语均为官方语言,分别主要对应新加坡的四大移民族群:欧洲裔、华裔、马来裔、印度裔。这说明新加坡()

A. 各民族尊重彼此宗教信仰

B. 具有多元文化并存的特点

C. 实现了不同民族间的文化认同

D. 形成以欧洲文化为主流的文化

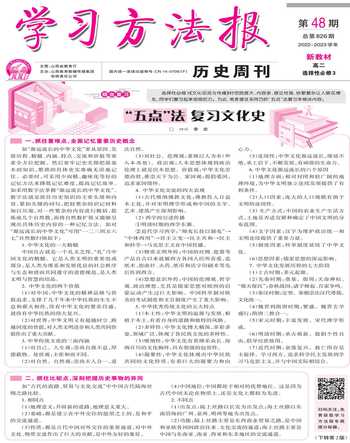

13. 以下考古成果与历史解释对应准确的是()

14. 1876年,浙海关税务司文书李圭参加美国万国博览会后写道,博览会“原以昭友谊,广人才,尤在扩充贸易”,而国人出外甚少,“多以无益视之”,若能明了西人办会之意,“亟亟焉图维之,上可以裕国,下可以利民”。李圭的言行表明()

A. 中国完全沦为半殖民地半封建社会

B. 国人需重视对外交流

C. 美国成为世界工厂和世界贸易中心

D. 首倡师夷长技以制夷

15. 伴随着蒙古西征,两位欧洲传教士分别受教皇和法国国王派遣,到达漠北与蒙古交涉;同一时期,中国也有人到欧洲访问。这反映了()

A. 意大利重视与中国交往

B. 蒙古西征推动了东西方交流

C. 意大利最早与蒙古交往

D. 西征是为了加强与西方的联系

16. 1776年4月,北美大陆会议发表《独立宣言》,宣言阐述了自然法、天赋人权、国家和政府契约性质,人民主权和人民有权反抗暴政等。据此可知,《独立宣言》的发表()

A. 深受法国大革命的影响

B. 论证了独立战争的合理性

C. 开启了独立战争的历程

D. 宣告了美国邦联政府诞生

17. 有学者指出,二战后伴随着国际贸易的发展,文化帝国主义愈演愈烈,艺术、影视和时尚所表达的西方价值观无所不在,以至于新兴民族国家面临的最紧迫的问题依然是国家身份的保持。该学者旨在说明()

A. 保持传统文化的完整性

B. 捍卫文化主权的重要性

C. 警惕西方价值的虚伪性

D. 重视文化交流的开放性

18. 美国学者米高邦曾在22个东西方国家开展华人价值观调查,结果显示1965~1984年间经济发展较快的日本及亚洲“四小龙”在“儒家工作动力”(包括节俭、毅力、稳重等)这项指标上均排在前列。这说明上述东亚国家()

A. 大量吸收西方文化精华

B. 经济发展以儒学为导向

C. 有类似的儒家文化背景

D. 尊重宗教信仰的多样性

19. 2021年12月,国家博物馆举办“中国古代饮食文化展”,展出精选文物240余件,涉及食材、器具、技艺、礼仪等诸多方面,呈现出中国古代饮食文化的历史变迁。据此可知,博物馆的功能在于()

A. 刺激旅游消费的发展

B. 引导民众转变生活观念

C. 担负文化传播的使命

D. 推动学术研究活动开展

20. 下表为某一历史时期全国重点文物保护单位(前八批)类型数量及占比。据表中信息推测,这一时期最可能是()

A. 先秦 B. 秦汉

C. 魏晋南北朝 D. 明清

二、非选择题

21. (15分)自古以来,我国民间十分重视修订“家谱”。阅读下列材料,回答问题。

材料一 谱系之学,在周代已有,所记者为君主、诸侯的世系,政府设有专官典掌,秦汉均沿其旧。君主、诸侯之外的家族谱系在汉代也已出现,到魏晋南北朝门第社会成立之后,谱学大盛,世家大族均有谱牒,详载世系,而且要上告之于官府,门第高下的评定、官职的选举,以至于两家之间的通婚,都以此为依据,唐代仍然承袭此风气。宋代以后,随着社会形态的转变,族谱的纂修更为发达,也具有新的特色。

——摘编自梁庚尧《中国社会史》

材料二 苏洵说的很明白,“盖自唐衰,谱牒废绝,士大夫不讲而世人不载,于是乎由贱而贵者耻言其先,由贫而富者不录其祖,而谱遂大废”。但是,在儒学重振之后,讲求古礼,基于敬宗收族的要求,谱学也随之而复兴。其中欧阳修、苏洵两人亲自编修本家的族谱作为范例。他们两人所修之谱,均为小宗之谱,记载仅限五世。……在平民化社会里,修族谱的目的既不在于维系政权的传递,也不在于作婚宦的依据,而是在于維系亲情。南宋修谱之法大体上不出于欧阳修和苏洵所定的形式,不过,到南宋末期,也有家谱所载世代超出五代以上,甚至达到十世以上的。

——摘编自梁庚尧《中国社会史》

材料三 常州历来人杰地灵、文风炽盛,这极大地促进了姓氏文化的传承和发展。上世纪八十年代,少数家族开始恢复修撰家谱传统。上世纪九十年代,海外游子回乡问祖,拉开修谱热。近十年来,家谱热集中推进,且热度不减。改革开放后,我市新修家谱达到了650多部。

——摘编自常州晚报《40年间,我市新修家谱650余部》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析我国古代谱学发达的主要原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代族谱编修的特点。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈当今族谱编修的现实意义。(3分)

22. (13分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

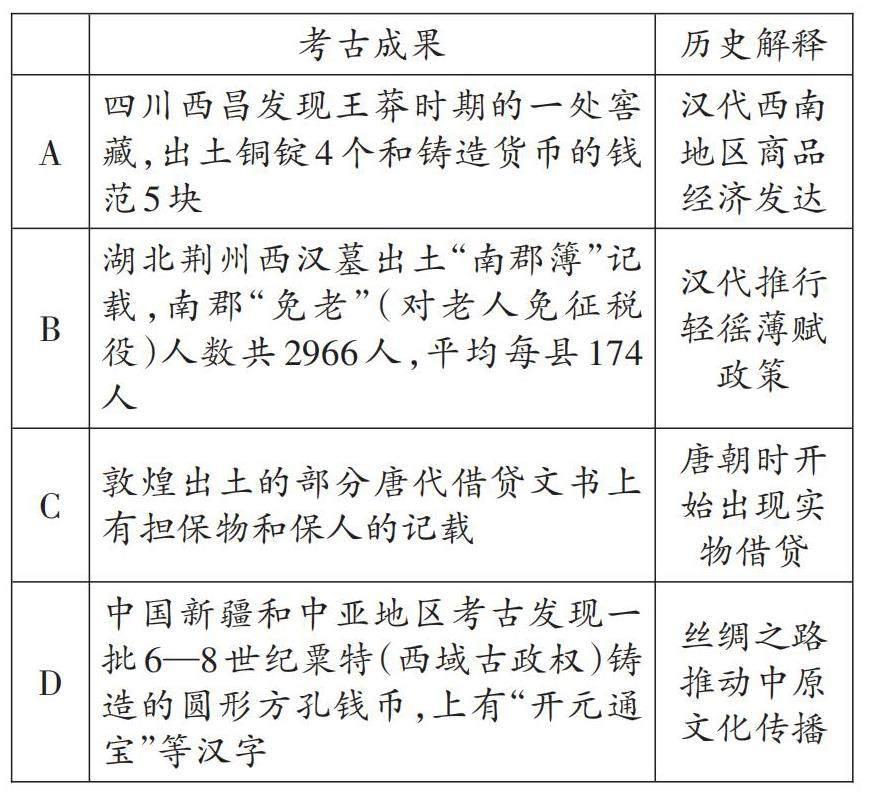

1850~2000年全球国际人口迁移表

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二 以华工大规模出洋为主体的海外移民潮开始于19世纪40年代,仅仅数十年的时间里,几百万华工的足迹遍及世界各地。华工出洋的目的地除了原先的东南亚之外,首次包括美洲、澳洲等地。在拉丁美洲地区,早在1847年,多达7000名华工已经被运到古巴的甘蔗种植园劳作。从1847年至1865年之间,每年到古巴的华工人数平均在6000人以上。到1865年,抵达中南美洲的华人有15万人之多。19世纪60年代,华人进入美国的人数为六万余人,而在70年代,华人移民的人数几乎又翻了一番。

——摘编自潘兴明《关于近代中国海外移民动因的考察》

(1)根据材料一,指出1945年前后两个阶段人口迁移的不同点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国海外移民的特点及其主要原因。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析人口迁移对美洲产生的影响。(3分)

23. (12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 社会达尔文主义是19世纪后期在欧洲兴起的一种文化思潮,是带有哲学性、宗教性和社会学性质的观念。该观念产生于英国,其主旨是将生物学领域里的发现应用到社会领域之中,强调社会领域的优胜劣汰,从而为愈演愈烈的殖民主义、贫富差异和种族优越论提供理论上的支持。

——赵立行《世界文明史讲稿》

材料二 社会达尔文主义一词最早出现于1877年发表于英国《皇家历史学会学报》上的一篇论文。论文作者把英国对爱尔兰的占领称作残酷的社会达尔文主义。但是总的说来,在20世纪初之前,主要是欧洲大陆的作者使用社会达尔文主义一词,英语世界则很少使用这个词汇。美国历史学家霍夫施塔特1944年出版了《美国思想中的社会达尔文主义》一书后,社会达尔文主义一词才在英语世界流行开来。霍氏把这个词当作贬义词来使用,认为社会达尔文主义主要有两种表现,一种是借助于达尔文主义鼓吹自由放任主义的思想、观点,另一种是以达尔文主义为种族主义、军国主义和帝国主义辩护的思想观念。

——罗力群《“社会达尔文主义”的由来与争议》

依据材料并结合所学知识,对社会达尔文主义的变迁加以阐释。

(参考答案见本期)

- 《学习方法报》历史新教材高二的其它文章

- “五点”法 复习文化史

- 上期单元检测参考答案