科学与政策相互作用视角下的南极特别保护物种制度分析

姜茂增 唐建业

摘 要:确认脆弱生态系统或需要特别保护物种,然后以此为由建立保护区,渐成为全球海洋治理中一个惯常的、符合“科学”的逻辑。在此背景下,南极特别保护物种制度在近几届南极条约协商会议上成为会议讨论的重要议题。基于对南极条约协商会议的会议文件的分析,本文发现部分国家试图在南极创设和实行“政策目标导向的科学治理”和“保护物种-保护区”的治理逻辑,实质改变现有的南极保护物种制度,使其成为保护区制度的附属品。中国应对这两种治理逻辑持谨慎态度,因为前者可能导致南极条约协商会议在坚实科学基础上采取协商一致的决策机制受到冲击,后者则会使需要保护的物种无法得到有效保护。

关键词:南极特别保护物种;南极条约体系;科学与政策;南极治理

中图分类号:X321 文献标识碼:A 文章编号:1672-335X(2023)06-0021-12

DOI:10.16497/j.cnki.1672-335X.202306003

一、引言

生物多样性养护和可持续利用与气候变化是国际社会关注和讨论的重要事项。2022年公布的“BBNJ协定案文草案”中关于确定区域和附件一所列的衡量标准的规定,以及2021年公布的《2020年后全球生物多样性框架初稿》中所设定的2030年行动导向目标,两者均采用了一种“保护物种—保护区”的治理逻辑,即,首先确认需要特别保护的物种,或确认特殊的或脆弱的生态系统,然后以此为由建立保护区。这意味着设立保护区成为目前国际社会对物种进行特别保护的必要方法,甚至唯一途径。

在此背景下,南极特别保护物种制度再次成为近几届南极条约协商会议讨论的重要议题。该制度旨在对处于濒危状态的南极本土动植物给予特别保护,防止南极物种灭绝,减轻南极物种面临的威胁,并帮助其恢复或复原。之所以称之为“再次成为”,是因为在2009至2018年间,没有国家或组织提交单独关于特别保护物种的文件。从2021年开始,一些国家和组织认为帝企鹅受到了全球气候变暖的威胁,因此提议将其指定为南极特别保护物种,并协商为其制订一份保护和管理的行动计划。

梳理对比南极条约协商会议文件所记录的各国和组织的行为与观点,笔者发现,在帝企鹅案例中,在政策制定方面,提案国不仅采取了与指定其他南极特别保护物种不同的标准,而且不符合南极环境保护委员会2005年通过的关于南极特别保护物种的指南性规范;而在政策实施方面,他们采取了与“BBNJ协定案文草案”相同的“保护物种—保护区”的治理逻辑。提案国为何会持有如此观点,其在政策制定与实施方面的行为反映出怎样的治理逻辑,这是本文将分析探讨的问题。通过对提案国在该案例中所采用的治理逻辑及其相关问题的分析,本文希望能够为国际生物多样性保护提供一种区域性案例,并为我国未来参与南极治理提供理论上的分析与参考。

为此,本文首先系统梳理各国和组织从1964年至2022年期间关于南极特别保护物种的观点或行为,并将其划分为四个阶段;其次,从科学与政策相互作用的角度,对南极治理中“吸取现有的最佳科学和技术建议”的关键问题进行探讨;最后,总结我国在参与构建南极特别保护物种制度过程中需要规避的治理风险。

考虑到科学、技术等概念在不同的场合会包含不同的含义,本文分析的重点是科学与政策的相互作用。基于统一行文的考虑,本文不具体区分科学与技术、科学研究与科学监测等概念,而是概括使用科学数据和科学建议两个概念。在本文中,科学数据是指来自科学技术研究或科学观察监测等的客观信息,这些信息不一定会被用于制定政策;科学建议是科学家或相关组织基于科学数据向政策制定者提供的建议。

二、南极特别保护物种制度的历史发展与各国实践和观点

为系统对比各国和国际组织的行为和观点,基于对南极条约协商会议的历年年度报告、各国和国际组织提交给南极条约协商会议的各种提案的全面梳理,本文以提案时间、科学标准与政策规范的形成时间为标志,将南极特别保护物种制度从1964年至2022年间的形成与发展划分为四个阶段:初始阶段、科学标准形成阶段、政策规范形成及应用阶段和争议阶段。关键点划分见表1。

初始阶段是从1964年《南极动植物保护议定措施》(以下简称《议定措施》)首次规定特别保护物种制度,至1966年两类物种被首次列为南极特别保护物种。在1966年南极条约协商会议上,新西兰、美国、英国提出将毛皮海狮和罗斯海豹列入《议定措施》的附件A,作为特别保护物种进行保护。这两份提议被采纳并分别成为建议IV-16和建议IV-17。[1]在该阶段,这两类物种被列为特别保护物种并没有正式或准确的科学标准,只是因为毛皮海狮之前被捕杀殆尽;罗斯海豹极其罕见,且缺乏相关数据。[2]在之后的很长时间内,南极条约协商会议再无专门针对特别保护物种的讨论。

科学标准形成阶段是从1999年至2002年。时隔33年之后的1999年,英国在南极条约协商会议上提议将世界自然保护联盟物种红色名录的濒危等级和标准(以下简称IUCN标准)作为评估南极特别保护物种的科学标准。[3]同年的南极条约协商会议通过了决议2(1999),要求南极研究科学委员会评估南极特别保护物种的状态。[4]在该阶段,各国和国际组织对于如何保护南极特别保护物种尚未形成统一观点,但是都认为应通过南极研究科学委员会等科学组织提供科学建议,实现对南极物种的有效保护和科学管理。2000年,南极研究科学委员会采用IUCN标准评估认为毛皮海狮不再需要特别保护;但是关于罗斯海豹的科学数据尚不完整,在“南极冰面海豹计划”完成数据分析之前,该物种应留在名单上。[5]该委员会同时发现,根据IUCN标准,南大洋的四种海鸟都属于“易危”物种,因此建议将其列为南极特别保护物种。[5]2001年,阿根廷(协调国)、澳大利亚等国以会间工作组的方式讨论了IUCN标准在多大程度上适用于南极地区,是否应为南极地区制定判断特别保护物种的特别标准等问题;与会国代表均同意使用IUCN标准作为评估南极特殊保护物种的基础。[6]2002年,南极条约协商会议通过了决议1(2002),提出应当依据IUCN标准中的易危、近危等标准评估南极条约体系区域内相关物种的保护状态。[7]这标志着各国一致同意采用IUCN标准来评估南极特别保护物种。

政策规范形成及应用阶段是从2003年至2019年。2003年,南极环境保护委员会认识到亟须指定特别保护物种的程序和指南,协同相关国家或组织采用统一的评估标准,[8]并于2005年制定《关于审议议定书附件二关于提议和修改南极特别保护物种建议的指南》(以下简称《指南》)。[9]该《指南》规定,对于新指定物种,如果南极研究科学委员会根据IUCN标准评估认为,该物种面临濒临灭绝的风险,即该物种的保护状态是“易危”及其更高标准,那么南极环境保护委员会应当向南极条约协商会议建议将该物种列为特别保护物种,并制订相应的保护和管理行动计划。

该行动计划属于一种综合性的管理计划,包含了动植物保护的诸多方面,既有具体的物种保护管理措施,也包括设立保护区的方法;既包含涉及科学技术的管理规定,也包含关于教育以及其他相关国际协议的规定。一种全面综合的行动计划可以对该物种提供更好的保护与管理,但由于其涉及区域管理,存在与其他区域管理的潜在冲突,这将使南极条约体系面临更复杂的政策环境。

2006年,南极研究科学委员会提议将毛皮海狮从特别保护物种名录中删除,因为该委员会发现该物种不存在灭绝的风险,不能被归类为“易危”或“近危”,但该委员会认为该物种会继续获得南极条约体系的一般性保护。[2] 同时,南极研究科学委员会提议将南极巨海燕列为特别保护物种,因为该物种当时根据IUCN标准属于“易危”物种。[10]南极环境保护委员会也在考虑通过设立特别保护区的方式来保护该物种。[11]

2007年,南极研究科学委员会再次评估了罗斯海豹的物种状态。该物种根据IUCN标准已被重新评估为低风险状态,属于“无危”物种,不再属于“易危”的或更高层级的风险类别。但是,该委员会认为,无法准确评估该物种在整个南极地区的趋势,因此不建议改变罗斯海豹作为特别保护物种的地位。[12]因为该委员会认为,没有足够的科学数据来主张改变该物种的法律地位;当数据不足时,不应改变该物种的法律地位,而是需要收集更多的科学数据。[12]目前,罗斯海豹仍然在《议定书》附件二的名录中。

2008年,南极研究科学委员会重新评估新获得的南极巨海燕的科学数据,发现该物种已不再属于“易危”物种,因此建议不需要对该物种进行特别保护。[13]根据世界自然保护联盟对南极巨海燕的多次评估结果,该物种的保护状态一直处于动态变化中。在2004和2005年的评估中,该物种是“易危”;2007和2008年,该物种面临的风险变小,被降级为“近危”物种;而在2009年至2018年的多次评估中,该物种再次降级为“无危”物种。[14]

从2009年至2018年间,没有国家或组织向南极环境保护委员会或南极条约协商会议提交单独关于特别保护物种的文件。直到2019年,南极特别保护物种制度受到国际社会关于全球气候变化和生物多样性保护讨论的影响而再次進入争议阶段。2019年,英国等国向南极条约协商会议汇报了气候变化对帝企鹅的可能影响。[15]

2021年,南极研究科学委员会基于对科学文献的分析、联合国政府间气候变化专门委员会的(IPCC)气候变化模型,评估并预测帝企鹅在可预见的未来是易危的,因此,建议应当采取“预防行动”(precautionary action),将其增列为南极特别保护物种。[16]但根据世界自然保护联盟的评估,帝企鹅的保护状态是低于“易危”一级的“近危”物种;南极研究科学委员会的报告对此做了解释,因为关于气候变化和海冰的预测仍然存在诸多科学不确定性,所以,世界自然保护联盟尚未将帝企鹅从“近危”升级为“易危”物种。[16]为此,南极研究科学委员会向各缔约国提出建议:第一,建议各缔约国支持成立一个会间工作组,审查行动计划草案;第二,建议各缔约国支持其提议,申请由世界自然保护联盟将帝企鹅升级为“易危”物种;第三,责成该会间工作组向下一届南极条约协商会议提交一份修订的行动计划草案等。[17] 在同年会议上,中国汇报了罗斯海地区的帝企鹅种群数量有波动,但处于上升状态,因此建议加强国际合作和数据共享,对罗斯海地区的帝企鹅种群状态进行全面、协调、长期、准确的研究、监测和评估,从而为相关政策提供科学建议。[18]

2022年,英国向南极环境保护委员会提交了会间工作组准备的关于帝企鹅的行动计划草案。[19]该草案将采取三大类行动。第一类是通过确认急需的科学和监测项目、协调国际科学合作、监测帝企鹅数量和预测趋势等行动,提高对帝企鹅物种保护状态和面临威胁的认知。第二类是保护和管理,包括使用区域管理的方法对帝企鹅相关区域的临近区域、直接区域和扩展区域进行人类活动限制和管理等。第三类是加强公众关于帝企鹅保护的教育、交流和环保意识。

2022年,中国评估了南极特别保护物种制度,强调应当依据《指南》和《议定书》附件二的规定来指定特别保护物种;协调新指定物种与之前指定物种所采用的科学标准,尤其是“易危”标准;鼓励南极研究科学委员会适用最新的IUCN标准评估帝企鹅的种群状态。[20]中国建议现阶段应对属于“近危”标准的帝企鹅开展有针对性的科学研究和监测计划。[21] 同年,韩国向南极条约协商会议提交了一份关于其在罗斯海部分帝企鹅繁殖地的监测结果,发现帝企鹅数量在一些区域中处于波动状态,该区域帝企鹅数量没有明显衰减,[22]与中国2021年提交文件显示的观测结果基本一致。

在协商过程中,一些国家强调应使用最佳可得科学来支持制订管理计划;一些国家代表认为,IUCN标准的“易危”及其更高标准不应当成为该物种是否应当被列为特别保护物种的先决条件;一些国家代表认为,将帝企鹅列为特别保护物种并不违反《议定书》和《指南》的相关规定;一些国家认为,南极环境保护委员会现阶段已经有了足够充分的科学证据将帝企鹅增列为特别保护物种;南极环境保护委员会如果不将帝企鹅列为特别保护物种就将违反其承诺遵守的风险预防原则。[23]

三、指定帝企鹅为特别保护物种的治理逻辑分析

前面系统回顾和梳理了南极特别保护物种制度的形成、发展、各国实践和观点。尤其是在帝企鹅案例中,在南极研究科学委员会对帝企鹅物种状态的评估只是基于预测模型,没有根据《指南》规定采用IUCN“易危”标准的前提下,各国对科学共识、政策共识等方面都表达了不同观点,集中反映出各国差异化的治理逻辑,而这些逻辑都围绕科学与政策相互作用而展开。这些治理逻辑差异突出表现在三个方面:第一,是否要遵守不具有强制约束力的规范;第二,政策共识应如何吸收科学建议;第三,在采取保护措施时,如何处理特别保护物种制度和特别保护区制度两者的关系。下文将对这三方面差异进行详细分析。

(一)是否要遵守不具有强制约束力的规范

在协商过程中,部分国家认为《指南》所规定的世界自然保护联盟的“易危”及其更高标准不应成为判断该物种是否应被列为特别保护物种的先决条件。[23]这种观点的核心在于是否要遵循南极条约体系中不具有强制约束力的规范。

对比来看,该问题也存在于南极治理的其他领域,例如,南极环境影响评价制度。该制度是根据《议定书》第八条的规定,应当根据拟议活动的影响程度而开展相对应的环境影响评价类型。南极条约协商会议曾在1999年以决议1(1999)[24]的形式首次通过了不具有强制约束力的《环境影响评价指南》,并于2005年[25]和2016年[26]再次以决议的形式对其进行修订。这些不同版本的《环境影响评价指南》都规定,“在每一种情况下,对拟议活动的变化及其影响的评估方式,应当与先前在环境影响评估过程中确定的影响评价方式相同”。[24][25][26]

但实际情况是各国并不会遵守之前其他国家的行为先例。2007年,乌克兰拟对一项更换燃料罐的活动开展全面环境影响评价,一些国家认为该活动并不需要进行该层级的环境影响评价方式,而应该采取低层級的初步环境影响评价,并举例说明之前的类似活动也采用初步环境影响评价。[27]但乌克兰仍然通过全面环境影响评价的方式对该燃料罐进行更换。[28]另外一个例子,俄罗斯在2001年对拟议的跑道建设活动采用初步环境影响评价,因为其认为该跑道只是季节性运行,而且最终会被拆除。[29]挪威在2018年根据南极条约体系的规定对该跑道进行视察,认为俄罗斯之前通过初步环境影响评价而进行的活动应当采用更高层级的全面环境影响评价,因为挪威发现该活动的主要部分在之前的其他活动中都是使用的全面环境影响评价。[30]

在特别保护物种制度方面,各国和南极研究科学委员会在前期采用了IUCN标准,例如,南极研究科学委员会在2006年提议将南极巨海燕增列为特别保护物种,是因为该物种被世界自然保护联盟评为“易危”物种。但是,在帝企鹅案例中,部分国家不再以该标准作为是否将一个物种列为特别保护物种的科学标准。这些国家认为,只要南极研究科学委员会将帝企鹅界定为“易危”物种,即使目前仍然存在诸多科学不确定性,但仍应对帝企鹅适用特别保护物种制度。虽然有2005年的《指南》,但其并不具有法律强制约束力。而且,这些国家认为对帝企鹅的保护是一种预防性措施,这是南极条约体系中的一项基本原则。[23]

概括来看,各国的行为差异是由南极极端恶劣的地理环境、南极条约体系的特定和缺少一个执行机构而导致的。但是,对于是否要遵守不具有强制约束力的规范这个问题上,环境影响评价制度与特别保护物种制度是有差异的。环境影响评价制度相关的规范涉及的是一种行为规范,它会因为拟议行为的性质、周边自然环境、累积影响等诸多因素,而不可避免地产生评价上的差异。而特别保护物种制度的相关案例中,虽然《指南》并不具有强制约束力,但是,各国和南极研究科学委员会已经一致同意采纳了一种明确的科学标准,因此,特别保护物种制度涉及的规范是一种科学标准的规范。

区别对待行为规范与科学标准规范,才更符合南极条约体系所规定的“吸取现有的最佳科学和技术建议”的内涵。在缺乏关于帝企鹅数据的前提下,“现有的最佳科学和技术建议”不应被狭义地理解为仅包含科学数据,也应该包含之前被普遍适用且仍然有效的科学标准。对于科学标准的规范,无论其是否具有强制约束力,都应被遵守。

(二)科学建议与政策共识相协调的治理逻辑差异

南极环境保护委员会对科学建议与政策共识的观点是,“应当使用最佳可得科学(the best available science)来支持制订管理计划”。[23]基于科学的南极治理主要是来自《议定书》第十条第1款规定,“南极条约协商会议,应吸取现有的最佳科学和技术建议:(a)根据本议定书的规定,确定全面保护南极环境及依附于它的和与其相关的生态系统的总政策;并且(b)根据南极条约第九条制定执行本议定书措施”。基于科学的南极治理机制获得了南极各国的普遍认同,但在实施过程中,政策共识应该在多大程度上“吸取”现有最佳可得科学建议,并没有明确规定。这折射出各国的治理逻辑差异。

在英国的要求下,南极研究科学委员会的科学家仅基于相关气候变化模型,对帝企鹅种群状态进行了预测,认为该物种在可预见的未来是“易危”的。[17]而根据世界自然保护联盟的评估,帝企鹅目前仅属于“近危”物种。[31]世界自然保护联盟未将帝企鹅评估为“易危”物种,是因为由于未来温室气体水平和排放、未来海冰预测的不确定性,以及对帝企鹅种群数量的评估还需要进一步模型验证。[16]但是,一些国家认为,基于气候变化模型的关于帝企鹅种群数量预测的建议就是“最佳可得科学”。[23]而实际情况是,现有科学观测数据显示,帝企鹅在诸多区域中的种群数量呈现稳中有增的趋势。[21]但这些国家认为,只要基于南极研究科学委员会所提供的建议的提案都应当获得一致通过;如果持有不同意见,则这个国家就是不支持基于现有的最佳科学建议而制定政策;持有不同意见的国家就是在阻碍南极生态环境保护,这最终会破坏南极条约体系的协商一致机制。[23]

本文将这种指定保护帝企鹅为特别保护物种的政策制定逻辑概括为“政策目标导向的科学治理”逻辑,即脱离现实观测数据,大量采用模型预测,将是否符合部分国家政策预设目标,作为判断最佳可得科学和管理措施合理性的根本标准。

根据《指南》,“近危”物种不需要被列为特别保护物种,而是需要进一步的科学监测评估。帝企鹅应当获得保护,但根据南极条约体系目前的规定,不是通过特别保护物种制度进行保护。即使帝企鹅不是通过特别保护物种制度的方式获得保护,该物种仍然会获得南极条约体系的一般性保护。

这种“政策目标导向的科学治理”体现出逻辑实证主义科学观的部分特点。该科学观强调科学的重要性和独特性,科学通过中立的观察和实验,并经过推导得出结论,而不包含主观因素,因此,科学是严谨的、客观的,是唯一确定和可靠的。[32][33]如果基于逻辑实证主义的科学观,南极治理可以单纯依靠科学建议。这种类型的科学观虽然突出了科学建议的重要性,有助于南极政策的科学化,但是,如果完全基于该科学观,科学共识与政策共识容易形成一种简单的线性关系,使南极政策共识不加区分地利用科学共识。

这种治理逻辑可能会产生两方面不利影响。第一,脱离现实科学观测数据,仅仅基于模型预测的科学建议容易成为一些国家推动本国预设政策目标达成的工具,进而会影响科学建议的中立,而政策共识需要中立的科学建议。科学建议的中立容易与科学数据的中立相混淆。科学数据是可以做到客观中立,这是源于科学研究的基本属性,科学家会确保科学数据的准确性。但是这些科学数据在向科学建议转换的过程中可能会出现价值判断和被政策制定者误导使用的情况。例如,在提议将帝企鹅增列为特别保护物种的过程中,政策制定者要求科学组织就其预设该问题进行科学研究。南极研究科学委员会在报告中也解释说明,“为了考虑将帝企鹅作为南极特别保护物种,南极研究科学委员会确认了气候变化是唯一最重要的威胁”。[16]这就意味着这份建议是根据提案国的要求,进行了一种政策目标导向的研究,首先做出将帝企鵝作为特别保护物种的假设,然后确认该物种面临的威胁。

第二个不利影响是可能会造成人为的无视科学不确定性。诸多国家代表们的观点是,科学组织在进行相关科学研究后得出结论,即成为其预设政策的科学建议,即使该科学结论仍然存在科学不确定性;对此,应当适用风险预防原则,从而适用其提议的应对措施。现有的最佳科学建议并不排斥政策共识领域中的科学不确定性。诸多科学数据在南极地区都存在欠缺问题,被用于制定政策的科学建议会面临各种科学不确定性。在科学共识领域,产生科学不确定性的原因可能源于不同的研究设计、不同的数据解释、不同的模型选择、对于概率的解释等原因。[34]这种科学不确定性无法完全消除,只能通过持续性的科学研究来不断完善。一些国家以风险预防原则为由要求南极条约协商会议立即对帝企鹅采取特别保护措施。在面临科学不确定性的情况下,可以适用风险预防原则;但是,对该原则的适用不应当与之前适用的科学标准相违背,而且,风险预防原则所要求采取的措施并没有被限定为只能采取设立保护区的措施,也可以是各国形成对帝企鹅种群状态进一步研究的科学共识。

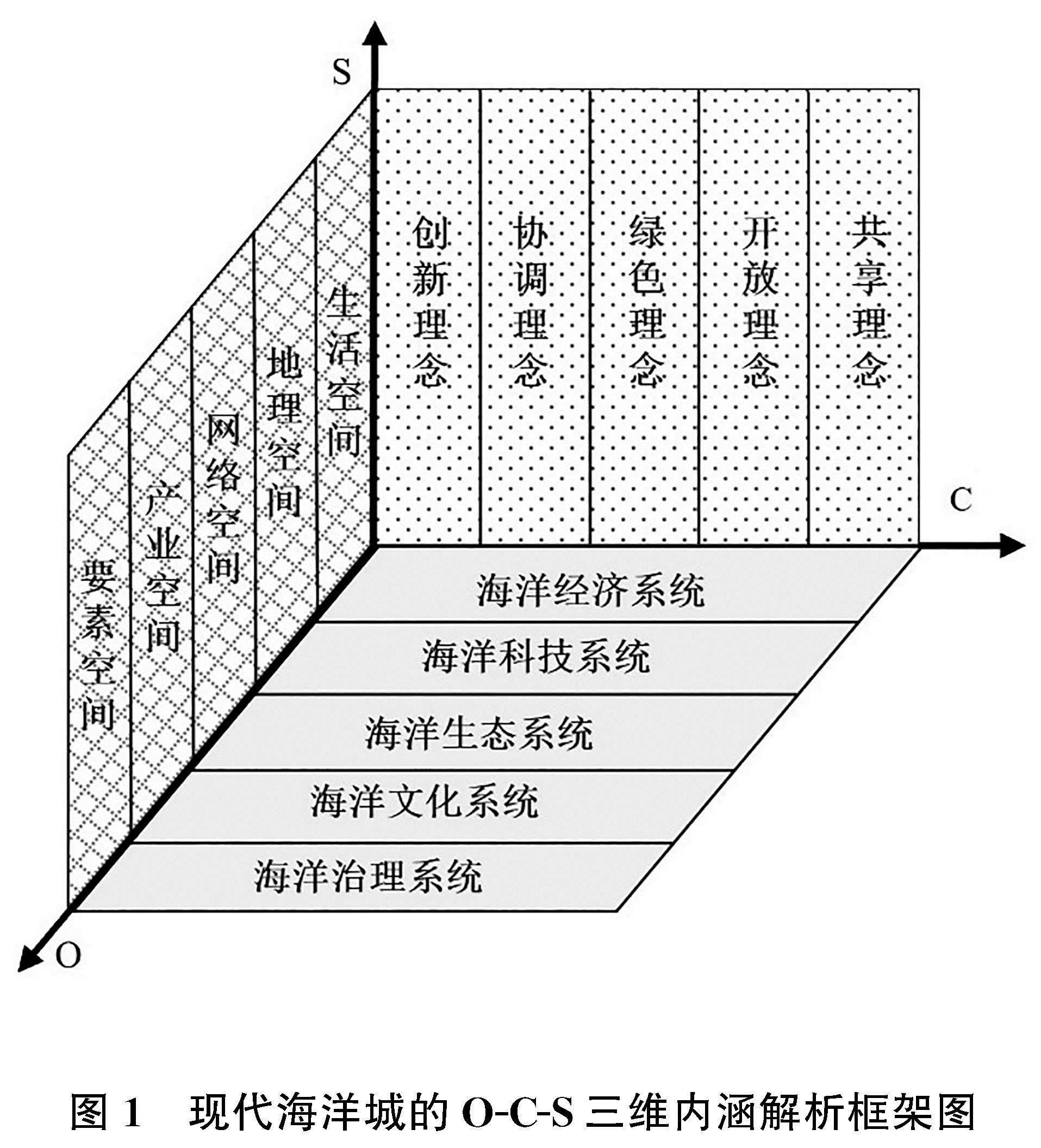

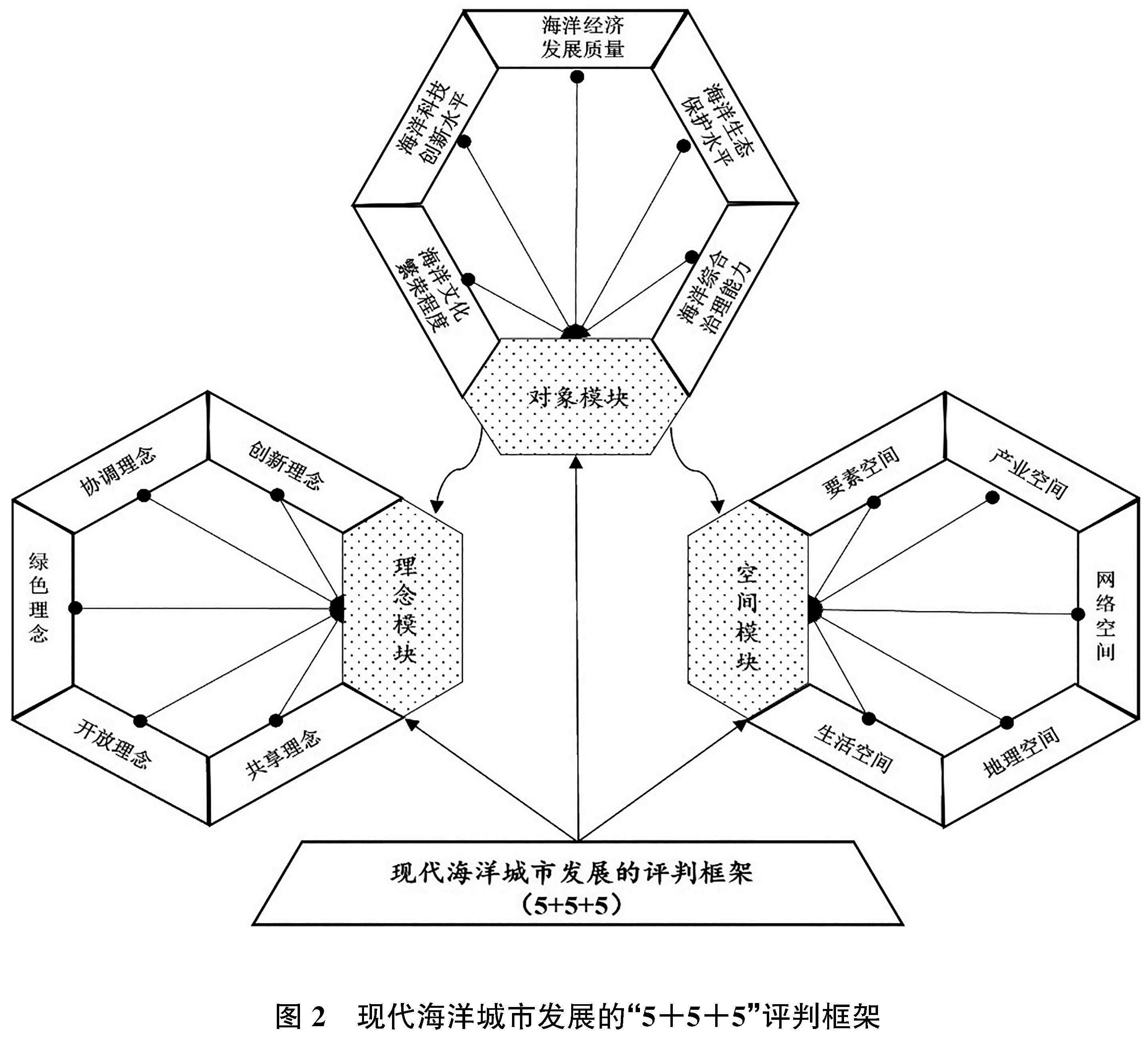

如果是具有充分确定的科学建议时,“政策目标导向的科学治理”机制所体现的科学与政策的线性关系是没有问题的;但如果是面对具有科学不确定性的科学建议时,科学建议很难排除主观价值判断;而且,政策共识并不能取决于单一类型的具有科学不确定性的科学建议。因此,基于逻辑实证主义的“政策目标导向的科学治理”与南极条约体系中的政策共识机制是存在冲突的。在形成政策共识并采取具体措施的过程中,科学建议、条约体系规定是两项缺一不可的组成部分。无论科学建议在政策制定中占到何种程度,都应当在南极条约体系的框架下采取相关保护措施,以南极条约体系的规范为基准。对此,本文认为,对帝企鹅适用特别保护物种制度的合理的治理逻辑应是:因为科学观测等科学方法发现南极帝企鹅的种群数量受到威胁,产生中立的科学建议,形成科学共识,根据南极条约体系的相关规定,各国形成政策共识,南极条约协商会议对南极帝企鹅采取相关措施,如图1。

(三)特别保护物种制度与保护区管理制度的逻辑关系

设立各种类型的保护区也已经成为南极治理中一项被常态化使用的措施。在南极条约体系框架下,具有强制约束力的措施主要包括特别保护区和特别管理区。后来各国又不断提出一些特殊类型的保护区,但都属于不具有强制约束力的规范。例如,南极条约协商会议在2015的决议5(2015)要求南极环境保护委员会审查南极特别保护区对“重要鸟类区域”的包含状态和未来的适用。在2021年,一些国家建议将“重要海洋哺乳动物区域”作为成员国在南极规划和开展活动的辅助工具,[35]建议将“具有重要生态学意义的区域”作为南极海洋环境影响评价、监测、特别区域管理的工具。[36]

2022年,英国牵头的会间工作组提交了关于帝企鹅的行动计划草案,拟采用科学研究、设立保护区、教育宣传三大类保护措施对帝企鹅进行特别保护。[19]相较于科学研究和教育宣传两类措施,设立保护区属于一种将对国家、组织或个人的权利与义务产生直接影响、并可能会与南极条约体系中的制度产生重叠的管理措施。这种对帝企鹅采取特别保护措施的政策实施机制可以被概括为“保护物种—保护区”治理逻辑,即,首先认定某物种具有脆弱性,再建议对该物种进行特别保护,然后为其设立保护区,进而采取保护区的管理方式。

这种“保护物种—保护区”治理逻辑在领域也有体现。例如,早在2011年BBNJ工作组讨论时提及的“具有重要生态或生物学意义的海洋区域”和海洋保护区之间关系。设立保护区对于BBNJ工作组未来在划区管理工具方面的工作,第4次会议期间有代表建议应关注以下几个方面。第一,工作机制,即划区管理工具(特别是海洋保护区)的设立与管理主体;第二,法律效力,即覆盖领域或对第三方效力;第三,目标及活动管理;第四,设立及实施,包括期限、地理范围、物种与生境、养护威胁识别、管理机制(机构间的协调与合作)以及财务制度等。在此过程中,《生物多样性公约》框架下的“具有重要生态或生物学意义海洋区域”科学标准和粮农组织《公海深海渔业管理准则》被认为是两种重要的国际标准,应作为遴选海洋保护区的科学指南。[37]

这种治理逻辑会将特别保护物种制度与保护区制度画等号,甚至将保护物种制度看作保护区制度的附属制度,忽视了特别保护物种制度的特殊性。这种特殊性具体体现在,南极条约体系从空间和时间两个维度对特别保护物种制度的适用做出了限定。

在空间维度上,特别保护物种制度适用于整个南极的任何物种。南极特别保护物种制度是一个适用于整个南极的区域性概念,而不是一个次区域性概念,也不是全球性概念。如果某个物种的种群只是在南极某个或某些次区域出现数量下降,那么采取务实性本地管理措施是保护该物种的很好选择,而不是将其指定为南极特别保护物种。[20]相关科学数据已经表明,在南极罗斯海地区的帝企鹅数量稳中有增。[21]但是,会间工作组拟订的行动计划草案采用了“保护物种—保护区”机制,因为一些部分区域性帝企鹅数量的下降,进而对整个南极地区采用了划定特别保护区的措施。

在时间维度上,对特别保护物种的特别保护是临时性的,以允许采取特别措施来恢复受威胁的种群;一旦该物种不再是濒危或受威胁的物种,就应将其从南极特别保护物种名录中删除。[2]如上文所列举的南极巨海燕案例,世界自然保护联盟对诸多南极物种的评估表明,这些物种的保护状态是动态变化的。相应地,为特别保护而采取的措施也应同时被撤销。而会间工作组在行动计划草案中将相关保护目标界定为“长期”,在一定程度上忽视了应当基于不断更新的科学数据与科学建议来确认帝企鹅物种的保护状态。虽然草案也规定每五年审查一次该行动计划的有效性,但这个审查是针对行动计划的有效性,而不是针对帝企鹅是否应继续列为特别保护物种。

由此来看,不具体区分具体制度差异而统一适用“保护物种—保护区”治理逻辑,无法完全适配南极条约体系项下特别保护物种制度的内涵,而且给南极特别保护物种制度带来了诸多弊端。具体来看:

第一,适用特别保护区的方式对于某一物种采取特别保护的行动计划可能会与现有南极条约体系的规范产生冲突。例如,行动计划草案规定,“如果一个栖息地已经通过特别保护区得到了保护,那么需要评估该保护区所提供的加强性的保护是否有效。管理保护帝企鹅栖息地的南极特别保护区的缔约方应定期向南极环境保护委员会提供有关该地区帝企鹅种群状况的最新信息”。[19]如果该行动计划获得通过,提案国将会获得通过该行动计划参与或干涉现在所有相关的特别保护区的工具,同时增加了现有特别保护区的实施与监督难度。

第二,这种治理逻辑可能会对其他相关科学活动产生影响,进而影响南极条约体系所规定的科考自由原则。在尚存在诸多科学不确定性的前提下,以政策需求为导向,引导更多的保护目的科学研究而不是减少科学不确定性的研究。政策共识的实质是对相关管理资源的再分配,错误或者过渡使用一项政策可能会限制其他领域的科学研究,忽视真正需要进行特别保护的物种。例如,行动计划草案计划有多项关于帝企鹅保护的科学研究计划,并要求界定用于保护帝企鹅的“急需的科学研究和监测”优先顺序。而在诸多南极特别保护区管理措施中,例如,关于第102号特别保护区的措施3(2021)规定,“急需的科学原因”是决定一项科学活动能否被许可进入某一区域的条件。[38]

关于帝企鹅种群状态的保护建议是科学组织通过相关气候变化的理论模型对未来100年发展变化的预测,而非一般性的科学建议。为了能够真正有效地保护帝企鹅,应通过一致同意的科学标准确定该物种保护面临的威胁,而不是仅基于包含不确定性的模型预测类型的建议而直接对其适用特别保护物种制度;应对帝企鹅的种群保护状态开展有针对性的目标科学研究和监测,而不是泛化地采用保护区管理模式。中国代表团在南极条约协商会议上也持有这种观点。[20]在缺乏对一个物种的状态和趋势充分评估的前提下,应努力获取有关其分布、丰富度以及可能的范围和数量趋势的必要信息,然后在此基础上作出充分判断,这符合之前南极环境保护委员会和南极研究科学委员会所采用的世界自然保护联盟判断物种保护状态的科学标准。

从特别保护区制度的角度来看,如确需新建或扩大南极特别保护区,则需要满足南极特别保护区的相关标准与要求,不应单独为帝企鹅制定特别保护区的相关标准,以保持南极特别保护区制度的一致性,防止特别保护区制度的碎片化。

四、我国参与构建南极特别保护物种制度面临的风险及系统应对

综上所述,中国应对在南极特别保护物种制度的政策制定过程中形成的“政策目标导向的科学治理”和在政策实施过程中形成的“保护物种—保护区”治理邏辑持谨慎态度。因为前者可能导致南极条约协商会议在坚实科学基础上采取协商一致的决策机制受到冲击,后者则会使需要保护的物种无法得到有效保护。帝企鹅要获得有效保护,应遵循指定保护物种的科学依据,并依据南极条约体系的指定程序规范,采取具体的而不是抽象的保护方案,从而有针对性地应对该物种所面临的威胁。

南极特别保护物种制度突出体现了南极治理中科学与政策的紧密关联程度,该制度的有效实施依赖合理的基于科学的政策共识机制。该制度一方面充分体现了科学建议对于南极政策的支撑作用,另一方面反映出存在科学不确定性的科学建议在南极政策中的两难地位,科学建议已经成为南极治理中的一把双刃剑。对此,中国需要从科学与政策相互作用的角度进行系统化应对。

不同国家、国际组织在参与南极治理的过程中,因为持有不同的政治、价值理念,而且因为科学建议包含不确定性,南极治理将面临更多的政策不确定性。在面对科学不确定性的情况,仅基于部分科学建议而制定相关政策,这本身就是不科学的。在这种情况下,最重要的是各国达成继续进行科学研究的共识,加强在相关领域的科学研究,积累与整理科学本底数据,从而提升政策的可靠性,更好地应对不确定性与未来变化。[39]在面对政策不确定性的情况,需要首先形成科学共识,通过科学研究减弱科学不确定性带来的负面影响,然后依据南极条约体系的相关规范,从而形成政策共识。只有在南极条约体系的框架之下,实现科学共识与政策共识的协调,而不是两者的简单线性化处理,才能真正实现有效的南极治理。基于科学的政策共识机制被认为是南极治理的基石,该机制可以使南极治理合理充分考虑相关科学建议,同时可以使不同群体有机会阐释不同的观点。科学建议和科学组织在南极政策制定机制中发挥越来越重要的作用,这将使南极政策更加科学与合理。但是,这对于科技力量薄弱的国家可能是不利的,这些国家在南极治理中会因为科技能力弱势而被逐渐边缘化。上述南极帝企鹅案例表明,一些国家可能会利用本国科学优势,通过“政策目标导向的科学治理”机制来替换现有的政策共识机制。

在现有的南极科学和政策的共识机制框架下,我国应持续增加对南极自然科学研究的支持,促进国际科学合作,使科学建议可以更有效地支撑我国参与南极治理,为南极治理提供中国智慧;同时,应加强南极治理理念与治理逻辑的系统化研究,提出有利于維护南极条约体系稳定且可行的理念;注意系统化梳理和研究中国在同一类问题和同一类理念上的政策适用,使其保持政策的连贯。虽然一些国家并不遵循先例,也不遵循科学标准先例,但是,保持政策的连贯性是国际社会中负责任大国的应有之义,遵循科学标准先例将更符合基于科学的南极治理的内涵。虽然南极条约体系处于动态的发展中,不同时期各国对于基本原则与规范的解释与适用可能会有偏重,但南极条约体系是维护南极和平稳定的基石,是各国开展南极治理应遵循的基本规范体系。中国作为缔约国,应坚持南极治理中基于科学的政策共识机制,谨慎处理南极治理中科学共识与政策共识的关系,维护南极条约体系的稳定。

参考文献:

[1] Secretariat of the Antarctic Treaty.Report of the third Antarctic Treaty Consultative Meeting,November 3,1966[C].Brussels,c1966.

[2] The Scientific Committee on Antarctic Research.Proposal to de-list Antarctic fur seals as specially protected species,WP39[EB].https://documents.ats.aq/ATCM29/wp/ATCM29_wp039_e.doc,2006-06-12/2022-07-11.

[3] United Kingdom.Specially protected species in Antarctica,WP24[EB].https://documents.ats.aq/ATCM23/wp/ATCM23_wp024_e.pdf,1999-05-24/2022-07-11.

[4] Secretariat of the Antarctic Treaty.Final report of the twenty-third Antarctic Treaty Consultative Meeting,May 24-June 04,1999[C].Lima,c1999.

[5] The Scientific Committee on Antarctic Research.Specially protected species,WP18[EB].https://documents.ats.aq/satcm12/wp/SATCM12_wp018_e.pdf,2000-09-15/2022-07-11.

[6] Argentina.Progress report of the intersessional contact group on specially protected species in Antarctica,WP005[EB].https://documents.ats.aq/ATCM24/wp/ATCM24_wp005_e.pdf,2001-07-09/2022-07-11.

[7] Secretariat of the Antarctic Treaty.Final report of the twenty-fifth antarctic treaty consultative meeting,September 10-20,2002[C].Warsaw,c2002.

[8] Secretariat of the Antarctic Treaty.Report of the xxvi Antarctic Treaty Consultative Meeting,June 09-20,2003[C].Madrid,c2003.

[9] Antarctic Treaty Consultative Meeting.Guidelines for CEP consideration of proposals for new and revised designations of Antarctic specially protected species under Annex II of the protocol[EB].https://documents.ats.aq/recatt/att381_e.pdf,2005-06-17/2022-06-23.

[10] The Scientific Committee on Antarctic Research.Proposal to list southern giant petrel as a specially protected species under Annex II WP38[EB].https://documents.ats.aq/ATCM29/wp/ATCM29_wp038_e.doc,2006-06-12/2022-06-23.

[11] Secretariat of the Antarctic Treaty.Final report of the twenty-ninth Antarctic Treaty Consultative Meeting,June 12-23,2006[C].Edinburgh,c2006.

[12] The Scientific Committee on Antarctic Research.Current status of the Ross Seal (Ommatophoca rossii):A specially protected species under Annex II,WP027[EB].https://documents.ats.aq/ATCM30/wp/ATCM30_wp027_e.doc,2007-04-30/2022-06-23.

[13] The Scientific Committee on Antarctic Research.Addendum to XXXI ATCM status of the regional,Antarctic population of the southern giant petrel-progress,WP10 Attachment[EB].https://documents.ats.aq/ATCM31/att/ATCM31_att067_e.doc,2008-06-02/2022-06-23.

[14] The International Union for Conservation of Nature.Southern giant petrel[EB].https://www.iucnredlist.org/species/22697852/132608499#assessment-information,2022-06-23.

[15] United Kingdom,Australia,Finland,et al.Emperor penguins-vulnerable to projected rates of warming and sea ice loss; An International Collaboration to Inform Species-related Conservation Decision-making and Conservation Planning,IP 42[EB].https://documents.ats.aq/ATCM42/ip/ATCM42_ip042_e.doc,2019-05-28/2022-06-23.

[16] The Scientific Committee on Antarctic Research.Projections of future population decline indicate the need to designate the emperor penguin as an Antarctic specially protected species,IP22 rev.1[EB].https://documents.ats.aq/ATCM43/ip/ATCM43_ip022_rev1_e.docx,2021-04-29/2022-06-23.

[17] The Scientific Committee on Antarctic Research.Projections of future population decline emphasise the need to designate the emperor penguin as an Antarctic specially protected species,WP37[EB].https://documents.ats.aq/ATCM43/wp/ATCM43_wp037_e.docx,2021-04-29/2022-06-23.

[18] China.Proposal to enhance cooperation in the research and monitoring on the population dynamics of penguins in the Ross Sea Region,WP57[EB].https://documents.ats.aq/ATCM43/wp/ATCM43_wp057_e.docx,2021-04-30/2022-06-23.

[19] United Kingdom.[Draft] Specially protected species action plan for the emperor penguin,Aptenodytes forsteri Gray,1844[EB].https://documents.ats.aq/ATCM44/att/ATCM44_att067_e.docx,2022-04-08/2022-08-23.

[20] China.An overview on the legal framework on antarctic specially protected species and its application,WP24[EB].https://documents.ats.aq/ATCM44/wp/ATCM44_wp024_e.docx,2022-04-18/2022-07-23.

[21] China.Proposal for development of a targeted research and monitoring plan for the emperor penguins,WP35[EB].https://documents.ats.aq/ATCM44/wp/ATCM44_wp035_e.docx,2022-04-08/2022-07-23.

[22] Republic of Korea.Recent status of emperor penguin population in northern victoria land,Ross Sea,IP10[EB].https://documents.ats.aq/ATCM44/ip/ATCM44_ip010_e.docx,2022-04-06/2022-08-23.

[23] Secretariat of the Antarctic Treaty.Final report of the forty-fourth Antarctic treaty consultative meeting preliminary version,May23-June 02,2022[C].Berlin,c2022.

[24] Antarctic Treaty Consultative Meeting.Resolution 1 (1999) guidelines for EIA in Antarctica[EB].https://www.ats.aq/devas/meetings/measure/264,1999-06-04/2022-07-23.

[25] Antarctic Treaty Consultative Meeting.Resolution 4 (2005) updating of guidelines for environmental impact assessment in Antarctica[EB].https://www.ats.aq/devas/meetings/measure/349?s=1&from=1/1/1958&to=1/1/2158&cat=0&top=0&type=0&stat=0&txt=environmental%20impact%20assessment&curr=0&page=1,2005-06-17/2022-07-23.

[26] Antarctic Treaty Consultative Meeting.Resolution 1 (2016) revised guidelines for environmental impact assessment in Antarctica[EB].https://www.ats.aq/devAS/Meetings/Measure/637?s=1&from=1/1/1958&to=1/1/2158&cat=0&top=0&type=0&stat=0&txt=Resolution%204%20(2005)&curr=0&page=1,2016-06-01/2022-07-23.

[27] Secretariat of the Antarctic Treaty.Final report of the thirtieth Antarctic treaty consultative meeting,April 30-May 11,2007[C].New Delhi,c2007.

[28] Ukraine.On the issue of the replacement of fuel tanks at Vernadsky Station,IP102[EB].https://www.ats.aq/devAS/Content/icons/download.svg,2008-06-02/2022-06-23.

[29] Russian Federation.Ice runway in the area of Novolarzarevskaya Station,WP015[EB].https://documents.ats.aq/ATCM25/wp/ATCM25_wp015_e.pdf,2002-09-10/2022-06-23.

[30] Norway.Summary of findings and reflections on trends from the inspections undertaken by norway under article vii of the Antarctic treaty and article 14 of the environmental protocol,WP026[EB].https://documents.ats.aq/ATCM41/att/ATCM41_att023_e.pdf,2018-03-29/2022-06-23.

[31] The International Union for Conservation of Nature.Emperor penguin[EB].https://www.iucnredlist.org/species/22697752/157658053#assessment-information,2022-06-23.

[32] 孟建偉.对科学的人文价值的忽视——逻辑实证主义科学观及其缺陷[J].北京行政学院学报,2000,(4):63-67.

[33] 陈海明.对逻辑实证主义科学观及其原则的分析[J].兰州大学学报,2001,(5):48-51.

[34] Ozawa P C.Recasting Science:Consensual procedures in public policy making[M].New York,Routledge,2019.

[35] France,United Kingdom,Chile,et al.Important marine mammals areas (IMMAs),WP53[EB].https://documents.ats.aq/ATCM43/wp/ATCM43_wp053_e.docx,2021-04-30/2022-07-30.

[36] France,Australia,Belgium,et al.The Retrospective Analysis of Antarctic Tracking Data (RAATD):Areas of ecological significance in the Antarctic marine environment,WP052[EB].https://documents.ats.aq/ATCM43/wp/ATCM43_wp052_e.docx,2021-04-30/2022-07-30.

[37] The United Nations.Letter dated 30 June 2011 from the Co-Chairs of the Ad Hoc open-ended informal working group to the president of the General Assembly,A/66/119[EB].https://digitallibrary.un.org/record/707498,2011-06-30/2022-07-23.

[38] Antarctic Treaty Consultative Meeting.ASPA No 102 (Rookery Islands,Holme Bay,Mac.Robertson Land):Revised management plan[EB].https://documents.ats.aq/recatt/att676_e.pdf,2021-09-22/2022-07-23.

[39] China.Promoting scientific research to inform the Antarctic decision-making,WP58[EB].https://documents.ats.aq/ATCM43/wp/ATCM43_wp058_e.docx,2021-04-30/2022-07-30.

Analysis of the Antarctic Specially Protected Species System from the Perspective of the Interaction Between Science and Policy

Abstract:Vulnerable ecosystems or species in need of special protection are identified, and then the protected areas are established on that basis. This has become a common and "scientific" logic in global ocean governance. In this context, the regime of the Antarctic specially protected species has become an important topic in recent Antarctic Treaty Consultative Meetings (ATCMs). Through the analysis of the meeting documents of the ATCMs, it is observed that some countries are applying two mechanisms in Antarctic governance, one is a 'policy-oriented research-based governance' and the other is 'species protection-protected area' mechanism. The two mechanisms may subvert the existing Antarctic specially protected species regime, making it a subsidiary of the protected areas regime. China should be cautious about the two mechanisms, because the former may cause adverse impacts on the consensus decision-making on solid scientific basis adopted by the ATCMs; and the latter will prevent the species in need of protection from being effectively protected.

Key words:Antarctic specially protected species; Antarctic treaty system; science and policy; Antarctic governance