新媒体对农政策传播现状及其参与乡村治理对策研究

张成良 白晓易 刘远

[摘 要] 新媒体对农政策传播不仅涉及到惠农政策传播问题,对于乡村治理也发挥着积极作用。当下有关新媒体对农政策传播内容与议程设置方面,限于传统媒体思维,仍呈现出线性、单向度的有限传播效果,传播议程也仅限于“扶贫”“脱贫”的传播思路。若想摆脱这种单向度传播与触达的困境,需充分挖掘新媒体的技术属性。具体路径包括:提升新媒体的技术赋能与赋权行为,建构开放性的对农政策传播媒介生态系统,细分新媒体对农政策传播渠道并促进议程设置的精准落地,建构适宜广泛传播和互动的融媒体传播形态,推动乡村多元治理主体的协同关系建构。在此基础上,建构起有利于乡村治理的新媒体对农政策传播“想象共同体”。

[关键词] 新媒体对农政策传播;乡村治理;乡村振兴

[中图分类号] G206 [文献标识码] A [文章编号] 2096-2991(2023)04-0095-07

党的十九大报告提出乡村振兴战略,随后在中央农村工作会议上制定了具体实施路径,将其纳入到实现中华民族伟大复兴的具体框架之中。社会发展到当下,随着数字出版、移动电视、短视频平台等新媒体的快速发展,农村的信息传播环境也在不断地升级。与传统大众媒体不同,移动互联网将时空纳入同一叙事平台,这在一定程度上弥补了农村地区地广人稀与交通不畅的问题,将新媒体嵌入乡村治理体系是乡村振兴战略的基本要义,新媒体对农政策传播则成为乡村振兴战略中值得关注的一个方向。实施乡村振兴战略,激活农村发展活力,以媒介空间的现代化转型为标志,通过媒介在对农政策传播和参与乡村治理中的赋能作用,推动乡村社会的现代化转型。

在阿尔都塞与葛兰西有关媒介的论述中,媒介可以看作国家机器中的特殊存在,占据着特定的国家治理生态位置与社会资源。乡村媒介空间的现代化转型,是国家现代化发展不可忽视的方针策略;而加快乡村媒介空间的现代化建设,是实现现代化国家建设的有机组成部分,更是建构有广泛影响力的乡村现代化传播环境的必然选择,是乡村振兴战略下国家赋予新兴媒介发展的时代使命。

迄今为止,有关乡村治理的研究,中西方均存在着明显的不足。在全球工业化背景下,作为现代化进程中的学术科研产品,乡村治理无法逃脱假定的“工业化、城镇化和现代化”的立论窠臼。自20世纪60年代以降,欧美国家的乡村治理研究与人文地理学、区域发展学以及农业经济管理等学科交叉融合,就此重构出一种跨学科的乡村治理研究范式。[1]165-181这种系统性考察的发展逻辑更有利于从全局视野考察乡村治理,由此打开审视和反省乡村治理研究的新学术视野。

当然,受到后现代研究思维影响,欧美国家有关乡村研究也嵌入到从“实体乡村”转向“建构乡村”、由“生产主义”核心转向“后生产主义”的研究转换,这本质上便形成了“去农业化”(de-agraianisation)和“去社区化”(de-community)[2]的论断。从本质上看,这种研究意味着全球化发展带动的乡村治理的被动性适应,即:以乡村性的本体属性实现对于自我的反向控制。

在具体研究中,有关乡村治理路径的研究林林总总,部分学者选择从宏观(体制)、中观(行动逻辑)、微观(行动策略)等层面提出建构乡村治理路径。[3][4]事实上,乡村治理本质是强调基层政府之外,他者主体与国家主体之间在共享乡村治理权力时所形成的平衡生态,通过宏观、中观与微观多元主体共同建构的乡村治理共同体,形成一种有广泛契合性的乡村社会生活、乡村公共事务以及乡村社会组织等合作治理体系,稳定乡村社会秩序,提升社会质量。[5]在具体的实践路径选择上,乡村社区合作社这种有着鲜明“东亚模式”的特色模式“拒绝简单和偏向一方的非此即彼、二元对立的思维,维护了长期以来中华文明倾向二元(乃至多元)合一的思维和价值观”[6]。

整体而言,中西方文献研究主要显示的自上而下的嵌入式治理逻辑,强调经济维度上的乡村社会发展,缺乏乡村本身的社会主体性逻辑,特别是缺乏对于乡村社会质量内容的关注少之又少。强调乡村治理共同體的网络化重构,在实践中解决了乡村治理的主体间的协同关系问题,但缺乏乡村治理活动中的路径选择与机制保障,使得公共主体参与乡村治理的热情有余,而治理绩效则犹显不足。

基于以上认识,文章拟从网络场景重构的视野出发,建构一种适应乡村社会治理共同体关系的乡村治理机制,从精神层面以提升“社会质量”与新时代乡村治理相契合建构发展路径。即:建构一种平行于乡村社会的“媒介空间”和促使其有机运行的体系。在相关研究范式中,包括运用新媒体平台探讨乡村社会“自治、法治、德治”相结合的乡村治理模式[7];运用新媒体技术“从空间、权力与利益”维度数据赋能乡村互动式治理[8]等。从本质上看,这些媒介参与乡村治理的范式虽然倾向于嵌入式治理的逻辑范畴,但也可作为本文探讨的逻辑起点。

一、新媒体对农政策传播的研究范式考察

当下,媒介传播与乡村社会变迁研究集中于两个路径:应然性研究与实然性研究。应然性研究强调大众媒体对乡村社会变迁的影响:有学者认为大众传播推动了人与乡村社会的现代化进程[9]3,有学者认为其“可以补偿自然形成乡村的隔绝状态”[10]333;实然性研究是通过田野调查建立民族志方法论的研究范式。英国人类学家马林诺夫斯基在对新几内亚岛进行田野调查后发现,大众媒体代言的西方文化快速取代当地原生态文化,影响到乡村社会的正常变迁。应该说,目前研究主要强调媒介传播与乡村社会的相关性,认为大众媒体推动了乡村社会的变迁,改变了乡村自然隔绝的时空面貌。

整体说来,新媒体对农政策传播效果研究方兴未艾。在已有的研究文献中,主要强调对农政策传播的范式研究和效果研究。范式研究着力于政策传播体系的建构。研究显示:部分西欧国家有关农业政策的议题不断出现在各在线论坛上,由此引发了广大农村地区的新社会运动。个案研究中,相关学者运用话语理论,对Facebook用户的政治参与度加以统计分析,发现农村地区网络社交媒体对集体身份的认同至关重要,由此催生了乡村精神,这在农村问题研究中反复得到了确认[11]。总之,国际上基于新媒体对农政策传播的研究焦点和议题从以往的技术扩散与客体改造转向语境创设和传播效果分析,但在整体上仍呈现出宏观层面叙事特征。

目前,国内有关对农政策传播的研究往往嵌合于乡村传播与乡村社会治理研究的宏观视角中,发端于费孝通70年前有关中国乡村社会的探索与研究。张学洪(1985)在国内首次将传媒与乡村联系起来,并梳理了中国农村新闻传播现状。目前国内相关研究主要集中于以下三个层面:

首先是乡村传播与乡村治理的相关研究。强调媒介对于乡村治理的影响,认为对农政策传播过程就是国家对于乡村社会的治理过程。[12]其次是新媒体对政策传播影响的研究,认为新媒体完善了政策信息传播网络,公众利用新媒体对政策传播施加影响的局面正在出现。最后,新媒体对农政策传播的研究。具体包括三个向度:一是不同类型的涉农政策信息传播效果研究;二是新媒体在对农政策传播过程中存在的问题及改进的举措;三是乡村治理中新媒体信息传播的功效、作用与模式变迁。总之,国内现有成果已对这一重要议题开展了宝贵的探索,但主要集中于新媒体在乡村治理中的调适作用,倾向于新媒体技术的功利价值取向研究。

以往研究成果大多呈现出对农政策传播的应然状态考察,从创新扩散视角出发,强调对农政策在乡村社会治理语境中的意义存在,忽略了新媒体技术下农民参与传播与主导传播的交互功能。此外,对农政策传播效果的研究强调静态考察与调研,忽视了新媒体技术扩散过程中对农政策传播语境建构的连续性,以及新媒体环境中农村地区发展受到的连续影响与作用。注重自下而上与横向传播的政策传播机制,建构一条动态跟踪记录的对农政策传播路径,这是一条可行的创新性研究进路。

二、新媒体对农政策传播的内容分析

新媒体具有的记忆性、交互性和非线性等特征,使其在对农政策传播中具备了长程性和有机关联性。如此一来,相关内容传播便呈现出高度的非线性叠加的特征,通过新媒体用户点击,随时从虚存转化为阅读状态。虽然,当下用以完成对农政策传播的路径比较丰富,电视、朋友、村领导成为获取政策信息的重要渠道[13],村务公开栏、宣传栏、标语横幅等方式也发挥了一定的传播作用。归根到底,媒介使用的差异、新媒体素养的不足、传播内容的刻板抽象等问题使得乡村对农政策传播面临着“终环之困”[14]。为了解当下新媒体对农政策传播的内容,我们通过全网关键词检索的方式,了解新媒体对农政策传播的内容;通过对部分网站主编的访谈,了解新媒体对农政策传播的主要问题。

(一)新媒体对农政策传播的网络关键词分析

首先选择全网新闻为样本对象,通过爬虫软件来获取相应数据。 由于所涉目标网站存在PC和移动端,且移动端的网页结构反爬取能力较弱,故以移动端为爬取首选。在确定目标对象后,设定乡村传播、对农传播、对农政策、惠农政策、“三农”政策、乡村治理、农村基层治理、乡村新媒体、乡村振兴、乡村能人、网络扶贫、讲好“三农”故事、精准扶贫、电商扶贫、“三农”自媒体、中央一号文件等共计16个关键词,以2022年6月21日为截止时间,以2019年6月22日为起始时间,输入网页并开始解析抓取。在成功获取所需目标页面后,利用Python中的Beautifulsoup库对解析后的网页进行所需信息数据的定位与提取。在获取原始数据后将其导入Excel表格进行数据统计与二次清洗,最终获得389份有效报告样本。

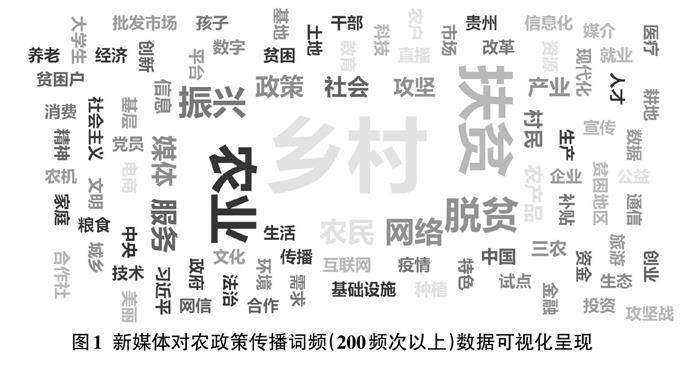

在对全部有效样本进行内容分析时,我们将出现200频次以上词语进行统计汇总,共出现与主题有关的重点词语92个。按出现频次列出居于前五位的词语包括:乡村(4043次)、扶贫(2869次)、农业(2571次)、脱贫(1862次)、振兴(1753次)。从词语出现的频度可以看出,前五位的词语中主要关涉的还是乡村发展和振兴。除了乡村、农业这两个对象性词语外,其他三个词语扶贫、脱贫、振兴均是在强调脱贫致富,说明这已经成为对农政策传播中最关键的任务所在。有关统计的词频出现情况,见下页图1。

如果說排名前五位的关键词突出了对农政策传播的任务问题,那么从第六至第十的词语则表明了对农政策传播的路径建设问题。他们分别是:网络(1469次)、农民(1393次)、服务(1389次)、媒体(1360次)、政策(1240次)。除却对象词语农民外,网络、媒体、服务、政策均在报道中占有较高的频次。检索显示,报道将扶贫、脱贫作为乡村振兴的主要任务,强调网络媒体的引领作用。

(二)新媒体对农政策传播的网络议程设置

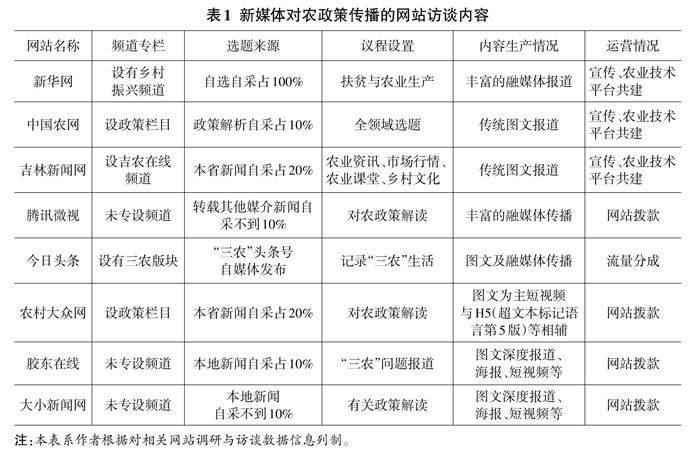

对农政策传播的议程设置关涉传播主体新闻生产的倾向问题,同时也影响到传播的效果。为此,我们挑选代表不同层次的8家新闻网站,对网站主编或对农频道负责人进行访谈。访谈内容主要包括选题来源、选题领域、内容生产情况、内容生产形态、成本与效益等问题,相关访谈信息见表1。

在访谈的新闻网站中,除新华网“乡村振兴频道”外,其余网站全部自设选题采编。今日头条则充分发挥了自媒体平台的属性,通过鼓励乡村自媒体创作记录乡村的视频,推出了“乡野丫头”“扶贫达人团”“乡村小乔”等多位乡村优秀自媒体人,3.2万“三农”创作者中有2.2万位图文作者,1万位视频作者,在对农政策解读、乡村电子商务、农业技术触达等方面发挥了积极作用,成为新媒体对农政策传播的一支新生力量。与新华网这样的中央级平台及产业运营高度成熟的今日头条相比,其他媒体乡村频道则不论在选题确认、议程设置还是内容生产方面,都缺乏一定的专业性和针对性。在选题确认与内容生产方面,自采新闻仅占10%-20%之间,有关对农政策的解读则更加乏善可陈:

对农传播属于公益性质的栏目,所以我们就是确保能留住这个栏目,网站的优质资源没有办法向这边倾斜,这样的结果是相关栏目越办越差,触达率也无法保障。

我们网站部分主要是配合报纸做好宣传,所以自设的项目不多,效果也比较一般。

在内容呈现上,受访的新媒体大都采用了融媒体报道的方式,全面、多元地展示报道内容,但就整体报道形态来看,图文报道的传统方式仍然广泛存在于各大网站,甚至于长篇文字的传统文本也大量存在。

在频道(栏目)运营方面,半数受访频道(栏目)依靠网站拨款生存,这在一定程度上影响到相关内容的生产与传播。部分频道(栏目)依靠宣传、技术平台共建等获得其他单位资金支持。值得一提的是,今日头条通过新媒体流量营销,取得了足够的资金支持。

通过上述内容分析与访谈可以看出,对农政策传播的新媒体发展参差不齐。在运营层面上,栏目对于资金、技术等高度依赖,使其缺乏独立进行项目策划与发展的能力,只能依靠外借的技术“拐杖”帮扶勉强生存;公益取向的栏目性质也使得传统媒体赖以生存的“读者收入”难以成为促使栏目为继运转的“源头活水”,栏目走向僵化且不可持续。而在内容生产维度,除了新华网和今日头条外,其他新媒体内容生产上缺乏创新性和独特性,多数都留存着传统媒体的严肃内容特征。此外,同质信息在异质网站上反复、普遍性出现,进一步促使村民养成了单一化的路径依赖,单一渠道的信息获取也使不同网站进行用户增量的措施效力不足,因此内容对用户吸引力不足,乡村主体参与的积极性也不高,进而影响到对农政策传播的成效。

三、新媒体对农政策参与乡村治理的具体路径

在举国大力推进乡村振兴的背景下,我国的脱贫攻坚取得了阶段性的成果。如何巩固“脱贫攻坚”成果,为乡村发展持续助力,应该说新媒体赋权助力农村低收入人口升级为乡村治理主体、实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效街接的新路径。[15]

前文所述,眼下新媒体对农政策传播还拘囿于扶贫政策的传播与触达上,这种自上而下的惠农政策一方面在单向度的传播中效能不断降低,无法完成传播的“终环价值”,另一方面表现为乡村主体无法获得政策赋能而缺乏内生性的动力,因此,要充分挖掘新媒体的技术属性,將其在乡村传播中的积势转变为乡村治理行为的动能,是未来乡村振兴的主要策略。

首先,利用新媒体平台优势赋能乡村传播新生态培育。新媒体平台的中介属性决定了其应该提供有利于人际沟通交往和信息传播的生态环境。在具体媒介形态上,除主流媒体的加持外,培育乡村本土的自媒体资源,使之作为乡村治理的活跃的多元主体之一,在宣传乡村、激活乡村商务、优化乡村社会关系中发挥能动作用。与此同时,QQ群、微信、短视频、网络论坛等农村社会化媒体的兴起为乡村治理提供了全新的生态环境,成为乡村社会获取信息、生活娱乐、交流互动的主要渠道,为乡村治理提供了对农政策传播的自组织化传播生态。[16]

其次,利用新媒体传播渠道精准落地对农政策信息内容。政策原文刊发与转载的线性传播从本质上看未能超越传统媒体的传播范式,信息话语文牍化造成乡村传播中的响应互动缺乏活力。新媒体则强调信息传播的非线性和交互性,这就要求将乡村主体嵌入到传播渠道中,把农户的多样化需求同政策同步响应放在媒介议程设置之中,改变大众传播千村一面的现象,重回各自分散的网络情景之中。作为乡村传播新生态,由社会化媒体建构的乡村新媒体群落在改变宏大叙事话语体系的同时,也正尝试建构一种全新的民间话语方式,强调话语的“地方化”和“再地方化”特征。

再次,利用融媒体传播形态复合体建构适宜广泛传播和互动的媒介空间。所谓融媒体,就是利用网络大数据技术赋能,通过广泛融合不同媒介形态而整合成的新型媒介总称。[17]39相较于对农政策传播中会议交流、文件下发、公示栏张贴、横幅标语悬挂等传统的传播渠道,融合不同媒介符号的融媒体形态更具有吸引力。图文动漫、情景小视频短剧、H5等新媒体传播,强调人际传播的融媒体环境下无疑收获更多的青睐。融媒体形态在叙事中展现出的“沉浸性”“在场性”很容易将政策的抽象性文本性转变为情境化, 以娓娓道来的方式增加信息的吸引力和感染力,引发村民自我赋权,参与传播互动,放大政策传播的媒介效应。

最后,以利用新媒体赋能推动乡村多元治理主体的协同关系建构。乡村主体的多元化意味着资源下沉与民主意识的提高,这是提升乡村治理效能的重要路径。唤醒多元主体,就是在既有乡村管理者以及传统媒体传播主体基础上,引入乡村自媒体群落,使这些在传媒生态位上原本处在弱势区位的个体得以重塑自我,在流量评价体系中获得新的生态位。新媒体赋能带来的多元主体参与乡村治理活动,使“上位层级”的对农政策得以有效传播和落实,并不断衍生出具有地域指向性的乡村政策治理模式。如山东荣成东岛刘家村的“志愿报偿体系”、闽南林村的道德治理体系[18]等。滕尼斯认为,古老的共同体本质上是一种“有生命的有机体”和“持久的、真实的共同生活”[19]71,根据想象方式的不同,宏观至民族想象,微观至村落的治理,均作为“想象的共同体”而存在于现代社会环境中。相较于“社会”,威廉斯认为共同体是“共同关怀、充满情感与说服力”[20]81的。强调情感、有机、协同式参与治理的共同体模式显然更契合亲缘制的乡村,对于“他者”的边界划定也将由户籍小家庭扩展为“村域大家庭”。乡村治理过程中,多元主体间借由新媒体技术形成协同一致的关系连接,在亲缘的情感纽带作用下形成具有“现代”想象及政治与文化共同推动其意识形态建构的乡村治理“共同体”。

新媒体对农政策传播不仅有助于惠农政策的落地,而且有利于通过新媒体赋权推动乡村社会的自组织治理,使乡村社会在不断开放媒介空间的同时提升乡村治理效能。显而易见,新媒体参与对农政策传播开放了乡村媒介空间的边界,激发了乡村主体治理乡村的内生动力和自主性,修正时下对农政策中“扶贫”“脱贫”等媒介议程,使议程设置本土化和在地化,以此建构有广泛包容性的、超越传统“熟人社会”关系的新媒体“想象共同体”乡村社会新群体。

[参考文献]

[1]MARSDEN T,LOWE P,WHATMORE S.Rural restructuring:Global processes and their responses[M].London:David Fulton Publishers Ltd,1990.

[2]RE Pahl.THE RURAL‐URBAN CONTINUUM1[J].Sociologia Ruralis,2010(3):53.

[3]Edin,Maria.State Capacity and Local Agent Control in China:CCP Cadre Management from a Township Perspective[J]. China Quarterly,2003,vol.172,35-52.

[4]李鑫诚.乡村权力下沉治理模式的运行策略及其反思[J].湖北社会科学,2017(4):22-27.

[5]邬家峰.乡村治理共同体的网络化重构与乡村治理的数字化转型[J].江苏社会科学,2022(3):81-89.

[6]黄宗智.国家与村社的二元合一治理:华北与江南地区的百年回顾与展望[J].开放时代,2019(2):20-35+5-6.

[7]唐皇凤,汪燕.新时代自治、法治、德治相结合的乡村治理模式:生成逻辑与优化路径[J].河南社会科学,2020(6):63-71.

[8]王薇,戴姣,李祥.数据赋能与系统构建:推进数字乡村治理研究[J].世界农业,2021(6):14-22+110.

[9]韦尔伯·施拉姆.大众传播媒介与社会发展[M].金燕宁,译.北京:华夏出版社,1990.

[10]埃弗里特·M 罗吉斯,拉伯尔·J伯德格.乡村社会变迁[M].王晓毅,王地宁,译.杭州:浙江人民出版社,1988.

[11]郑欣.对农传播中的农民权益问题:基于受众本位论的分析[J].南京师大学报(社会科学版),2011(4):61-68.

[12]马九杰,赵永华,徐雪高.农户传媒使用与信息获取渠道选择倾向研究[J]. 国际新闻界,2008(2):58-62.

[13]李春梅.对农政策信息传播的“终环之困”与对策[J].青年记者,2020(26):25-26.

[14]李红艳.新媒体技术助力乡村治理[J].人民论坛,2021(1):69-71.

[15]卫欣,王国聘.对农传播与自组织化:复杂网络环境下的社会结构研究[J].学习与实践,2016(6):90-99.

[16]张成良.个媒体:新媒体对农政策传播的自组织叠聚与全景形态[J].鲁东大学学报(哲学社会科学版),2022(2):45-51.

[17]张成良.融媒体传播论[M].北京:科学出版社,2019.

[18]钟喜婷,杨海晨,冀宁.重构道德秩序:闽南林村民间体育组织参与乡村振兴动员的田野调查[J].体育科学,2021(4):14-22.

[19]斐迪南·滕尼斯.共同体与社会:纯粹社会学的基本概念[M].张巍卓,译,北京:商务印书馆,2019.

[20]雷蒙·威廉斯.关键词:文化与社会的词汇[M].刘建基,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2005.

【责任编辑 王金玉】

The Research on the Current Situation of New Medias

Communication of Agricultural Policies and Countermeasures for Participating in Rural Governance

ZHANG Chengliang, BAI Xiaoyi, LIU Yuan

(School of Literature,Ludong University,Yantai,Shandong 264025,China)

[Abstract] The dissemination of agricultural policies through new media not only involves the issue of promoting agricultural policies, but also plays a positive role in rural governance. At present, in terms of the content and agenda setting of new medias agricultural policy communication, limited to the thinking of Old media, it still shows a linear and one-way limited communication effect, and the communication agenda is also limited to the communication ideas of “poverty alleviation” and “poverty alleviation”. If you want to break free from the dilemma of one-way communication and reach, you need to fully explore the technical attributes of new media. The specific paths include: enhancing the technological empowerment and empowerment behavior of new media, constructing an open ecosystem of agricultural policy communication media, subdividing new media policy communication channels and promoting precise implementation of agenda setting, constructing a suitable form of integrated media communication for widespread dissemination and interaction, and promoting the construction of collaborative relationships among rural diverse governance entities. On this basis, a new media “imagined community” conducive to rural governance will be constructed for the dissemination of agricultural policies.

[Key words] new media dissemination of agricultural policies; rural governance; rural revitalization

[收稿日期]2023-04-12

[基金項目]国家社会科学基金一般项目(19BXW073)

[作者简介]张成良(1972-),男,吉林四平人,鲁东大学融媒体研究院教授,博士生导师,研究方向:新媒体;白晓易(1998-),女,山西临汾人,鲁东大学融媒体研究院助理研究员,研究方向:新媒体;刘远(1998-),女,山东泰安人,鲁东大学融媒体研究院助理研究员,研究方向:新媒体。