低年级数学单元结构化设计的研究

叶妙妙

[摘 要]结构化教学模式是在深入研究、领会教材编排意图和了解学生学习情况的基础上,利用课堂将知识点联系起来,利于学生感悟知识体系、培养主动迁移的意识、感受数学的魅力,使学生具备终身受用的能力。从低年级起,若用结构化思想进行单元教学设计,则有利于学生进行深度学习、建构知识框架、发展结构化思维。

[关键词]结构教学;系统化;知识体系

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2023)05-0060-03

美国心理学家和教育学家布鲁纳认为,掌握一件事物的结构,就是理解它与其他事物之间的意义的联系。简单地说,学习结构就是学习事物是怎么相互关联的。

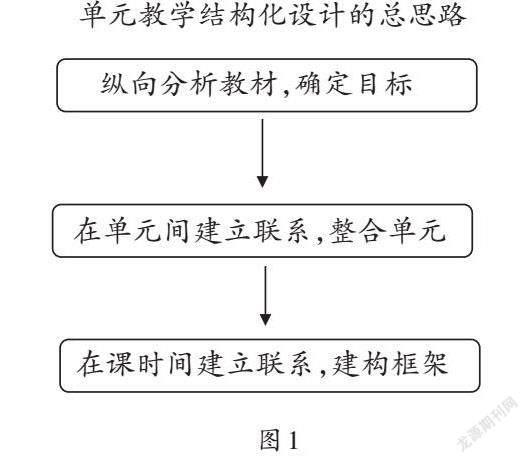

课堂框架不应是线性的,而应该要系统地设计,通过对教材的解读、重整进行结构设计,做到教结构、用结构,实现“整体—部分—整体”的目标。教师要从低年级开始有意识地进行结构化设计,坚持每一节课都有高标准的引领和融合渗透,努力让学生建构知识体系,从而培养学生主动迁移的意识,为学生今后进行知识关联、思维活动奠定基础,促进学生深度思考。图1是笔者探索出来的关于单元教学结构化设计的总思路。

一、整体入手,分析教材

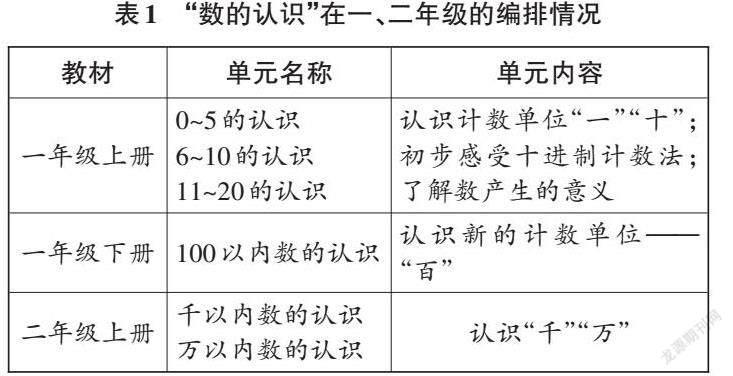

教师在对教材内容进行结构化设计时,要从整体知识纵向分析教材,既要理解整体知识的总目标及分学段、分单元、单课时的具体目标,又要处理好知识的整体与局部的关系,了解知识背后蕴含的学科育人价值。教师要站在更高的角度,打破年级界限,从知识的整体高位进行分析,才能更好地把握学段、单元、单课时的育人目标,做到心中有底、长远规划。例如,笔者分析第一学段“数的认识”编排时,发现教材将“数的知识”分散安排在不同的年级(见表1)。

从表1可以看出,“数的认识”让学生经历数的形成和拓展的过程,感悟数的结构。每个年级关于“数的认识”的安排都不可忽视,“20以内数的认识”是学生认识数的起点;“100以内数的认识”是学生建立位值制的关键;“千以内数的认识”让学生加深理解十进制位值制,深刻理解数的本质,为学习更大的数奠定基础。教师要引导学生在把握数的构造的基础上不断认识新的数,让学生从本质上建立起数与数之间的联系,了解、感受前人创造数的智慧。从长远发展来考虑,学生在一年级时掌握的数的结构,对其进一步认识其他数有重要作用。因此,从整体知识纵向分析教材是进行结构化设计的前提。

二、单元整合,结构设计

结构化教学,需要教师用结构化思想,从教材内容出发,对教材进行整体规划,打破单元界限,将不同的单元进行整合,使知识系统化。

一年级上册关于“20以内数的认识”的内容,教材分了三个单元(1~5的认识、6~10的认识、11~20的认识)。笔者尝试整合这三个单元,从单元知识间的逻辑关系进行整体思考,使知识间的联系更为紧密,突出知识间的本质关系,利于学生主动构建知识体系。

1.积累经验

数都是数出来的,但要怎么数才能为后续学习奠定基础?笔者在“1~5的认识”单元,就引导学生用计数单位“一”数数(1个一、2个一、3个一……)。学生在数的过程中,逐渐地有了以“一”为单位的数数经验,理解“几个一就是几”,为认识新的计数单位“十”奠定基础。

2.概念前置

“6~10的认识”单元,“10的认识”作为一个独立的课时,目的就是让学生深刻地理解“十”的概念,但教材却在“11~20的认识”单元的第一课时才揭示新的计数单位“十”。基于对学生学情的分析,笔者尝试将“1个十”的概念前置到“10的认识”一课进行教学,将“10个一”与“1个十”通过摆小棒联系起来。

3.迁移类推

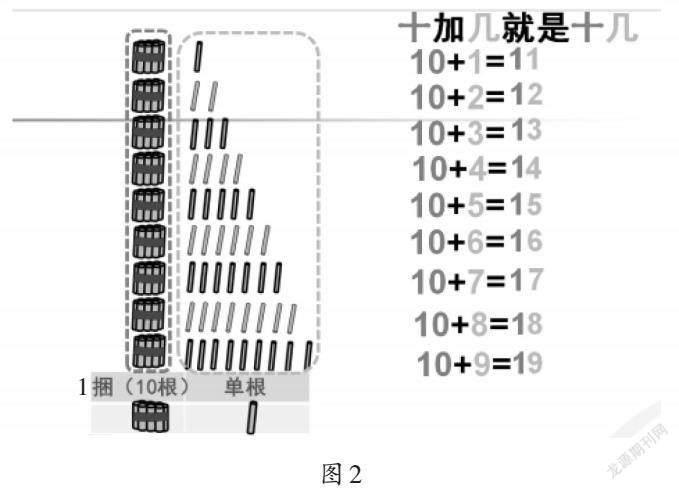

在学习“11~20的认识”时,学生不仅通过摆小棒直观理解数的概念,还通过计数器初步感受位值。在“实物操作+半直观模型+建立表象”的基础上,笔者通过课件整体呈现小棒图及对应的数字符号(如图2)引导学生观察发现:十加几就是十几。

这有利于让学生直观感受数与数的运算的联系。同时,学生在进一步探究“10加一位数及相应的减法”时,也能自主迁移,即利用脑海里数的组成的表象进行探究,将学习经验迁移到学习新知识的过程中。教师在课堂上大胆地放手,让学生充分地交流、表达自己的想法,能促进学生进行深度思考,同时获得良好的学习体验,这正是因为教师打破单元界限,有机地融合并进行结构化教学才出现的良好局面。

三、知识关联,构建体系

数学教学的重要价值是培养学生的思维品质、数学素养,培养学生主动学习的习惯。教材将数的运算安排在不同学段的不同单元里,每个单元都是一个相对独立的知识块。这样的编排让学生学到的知识碎片化,没有形成系统的知识链。没有联系的知识学起来比较吃力。因此,教师有必要对单元知识进行结构化设计,联系前后知识,尤其是在起始课上渗透算理,并将算理迁移到后续内容中。由点及面进行结构化设计,更利于学生在学习过程中思考。

1.分析教材

以“20以内进位加法”单元为例,本单元的起始课是“9加几”。教材分三个阶段由具象到抽象地呈现本单元内容:第一阶段是“9加几”,主要通过具体的操作、直观的表象建立“凑十”的模型,让学生在理解算理的基础上掌握算法;第二阶段是“8、7、6加几”,进一步巩固“凑十”法,需要学生逐步抽象,借助表象进行口算;第三阶段是“5、4、3、2加几”,则更为抽象,鼓励学生利用“和不变的规律”进行推算。从单元的整体进行分析,教师可以用“教结构,用结构”的结构化设计,沟通单元知识间的联系,提升学生的结构化思维。

2.结构化设计思路——教结构,用结构

基于教材分析,“20以内进位加法”单元的主要编排思路是把重点放在“9加几”这节课上,形成口算“9加几”的思路,让学生感受其中的数学思想方法,再将数学思想方法迁移到“几加几”的学习上。笔者对“9加几”进行如下结构化設计。

(1)动手操作,建立表象。着重让学生在经历“凑十”的具体操作后将数与形结合,引导学生在脑海里想象“凑十”的过程。

(2)观察比较,理解算理。通过多媒体课件呈现“9+2,9+3,9+4,…,9+9”8道算式和对应的小棒直观图,让学生通过观察发现“和的个位上的数比另一个加数少1”的规律,同时引发学生的疑问:少的“1”去哪了?笔者启发学生通过直观图(如图3)发现:少的“1”其实与9凑成了十。这一过程其实是引导学生进行深度思考,理解算理,从而实现“具体操作—形成表象—回到具体”的目标,为进一步抽象做准备。

(3)想象操作,建立模型。在第(2)环节的基础上,进一步引导、鼓励学生在脑海里想象小棒“凑十”的过程,在想象中加深理解并建立“凑十”的模型,进而掌握算法。当然,除了“凑十”法,我们也鼓励学生有不同的方法。

学生有了认知经验和方法基础,学习“8、7、6加几”时自然要联系学过的知识,唤醒原有的认知经验。教师大胆放手,引导学生进行方法的迁移后,提出有针对性的问题:“‘8、7、6加几与‘9加几的口算思路有什么相同点与不同点?”让学生去观察、讨论、交流,目的是把问题引向深处,让学生发现数的本质,并感受知识间的紧密联系,体验学习数学知识与方法是从特殊到一般的过程,初步感受建模思想,提高学生的数学运算能力、推理能力。有了学习基础,学生学习“5、4、3、2加几”就更是得心应手。在这一过程中,学生加深了对数学方法的理解,提高了数学思维能力和数感。

经过结构化设计的课堂让笔者倍感欣喜,即使是低年级的学生,他们的思维也不再停留在表面,而是透过现象看见数学的本质,并能深入思考数学知识。同时,学生获得了良好的学习体验,增强了学习信心,提高了数学能力。结构化课堂是灵动的、充满活力的,学生真正置身于课堂,学到了真正有用的数学知识和能力,在学生成长的同时,教师也获得了成长。引用李政涛教授的一段话:“不生长的课堂是无效的课堂,被生长的课堂是僵化的课堂,自生长的课堂是绿色的课堂,当然,共生长的课堂是理想的课堂。”理想的课堂是师生能共同成长的课堂,教师应努力设计结构化课堂,尽力实现师生共同成长。

(责编 黄 露)