新文创视域下博物馆文创产品创新设计体系构建探索

聂虹 胡雨洁

摘要:在新文创时代的背景及博物馆文创设计的转变势态下,探索出具有实际指导意义的博物馆文创产品创新设计体系。通过分析新文创理念的价值演进,结合博物馆文创产品的转型升级势态,总结出新文创视域下博物馆文创产品设计层次。建立多个维度的博物馆文创产品创新设计体系构建模型,通过此体系模型指导博物馆蕴含的深度文化内涵进行创造性转化和创新性发展,同时为博物馆文创设计提供具有可行性和建设性的思路和方法。

关键词:新文创理念 博物馆 文创产品 设计层次 体系构建

中图分类号:J03 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2023)05-0035-05

Abstract:Under the background of the new cultural and creative era and the changing trend of museum cultural and creative design,the innovative design system of museum cultural and creative products with practical guiding significance is explored. By analyzing the value evolution of new cultural and creative ideas and combining with the transformation and upgrading of museum cultural and creative products,this paper summarizes the design levels of museum cultural and creative products from the perspective of new cultural and creative. The multidimensional construction model of museum cultural and creative product innovation design system is established to guide the creative transformation and innovative development of the deep cultural connotation contained in the museum through this system model,and at the same time to provide feasible and constructive ideas and methods for museum cultural and creative design.

Keywords:New cultural and creative ideas Museum Cultural and creative products System construction

引言

随着我国步入新发展阶段,博物馆作为存放和展示民族基因的文化宝库,是最重要的文化服务供给方。博物馆利用馆藏资源开发文创产品成为了新一轮的消费浪潮,而新文创理念的提出则为文创产业带来了全新的文化内容生产方式。博物馆作为文创产业的核心参与者,如何把握新文创理念来指导文创产品的设计与开发,成为了新的研究方向。本文通过梳理新文创理念的价值,解析博物馆文创产品的新态势,从而探究新文创视域下与之匹配的设计体系,以创作更符合新时代审美的博物馆文创产品,助力优秀传统文化的继承与弘扬。

一、新文创理念的价值解读

新文创理念强调一种基于互联网环境下,以IP构建为手段,以实现文化价值与商业价值良性融合为发展方向,以讲好中国故事,打造中国形象为最终目标的文化生产方式[1]。作为一种全新文化维度上的战略思考,其创新之处可通过文化协同、科技赋能、情感增值、生态支撑四个方面进行解读。

(一)文化协同:重构IP价值

IP经历了从万能-失灵-市场冷静的过程,人们认识到短期流量变现并非IP核心竞争力,其背后所蕴含的文化内核才是不断发展的根本原因。新文创进阶之处在于,指出IP应该从一味消耗转转向可持续构建,从追逐高热度内容转变为发掘高质量内容IP,从实现产业价值转变为承载文化价值。IP的孵化是文化积累的过程,中国拥有强大的文化基因,缩短了文化积累的时间,因此成为了IP文化协同开发的首要选择。设计者们需对文化抱有敬畏、尊重与真诚,才能打造出具有广泛影响力的中国文化IP。

(二)科技赋能:改良设计形式

在新兴技术的融合加持下,设计师们可以给用户带来多感官沉浸式体验与协作共生的互动交互体验,从而激发用户全方位的情感认知与情绪反馈[3]。这种感官及心理上的颠覆性是内容本身无法实现的,它把握了消费者对文化科技产品的好奇心,使其获得超出预期的满足感来促进消费转化。通过倡导文化与科技的创新融合,为文创产业持续注入新鲜活力,给文化产品带来了更便捷、更丰富、更立体的新可能,使文创产品的设计模式走向数字化、智能性和体验感。

(三)情感增值:讲述中国故事

现阶段的消费文化特点发生了转变,用户需求已经从基本物质层面升级到情感与精神层面。构建品牌形象是进行受众链接与扩容的关键步骤,讲故事则是其中的重要手段。故事的讲述要从兴趣唤醒开始,现阶段文创产品的聚焦重心在年轻群体上,从兴趣出发可以激发年轻群体的情感带入,让他们无负担地接触产品背后的内涵;故事的形式需要充满新意,但其本質仍要引领正确的价值导向。新文创理念倡导通过新颖的叙事手段,激起内心深处的意志和情绪,通过人生观、价值观、世界观的碰撞,实现价值上的深度认同。

(四)生态支撑:联动多元主体

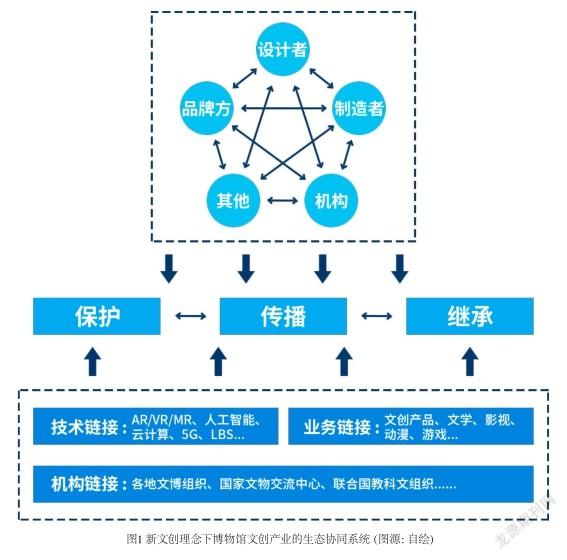

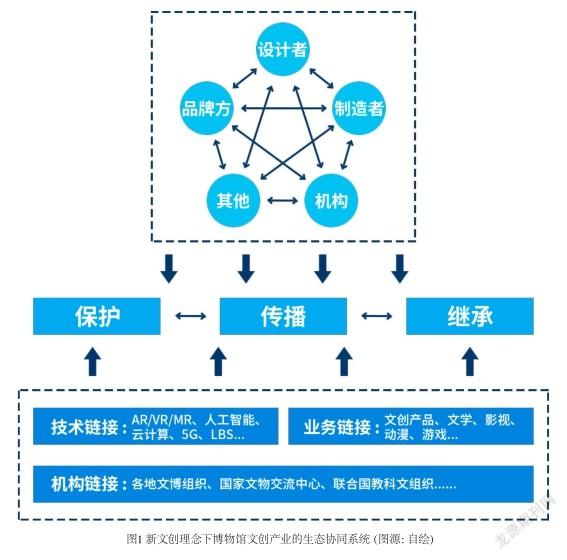

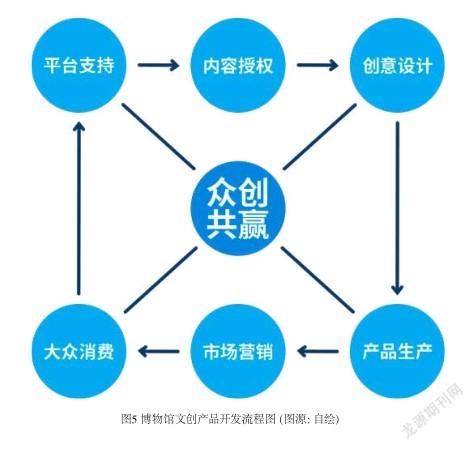

传统的文创产业是从创意到生产,再到消费,呈现一种单链条式模式。而新文创理念指出要打破创意和消费的界限,生产对象不再局限于单一产品,而是要以IP为单位进行系统化规模化的文创产品生产,通过技术链接、业务链接、机构链接等打造出独特的生态协同系统(图1)。设计者,制造者,机构,品牌方等进行交叉互动,通过跨界合作、领域碰撞等方式,打破文创产业之间的壁垒,促进各个领域的资源互通共享,实现更高效的文化产业发展[4]。

二、博物馆文创产品的转型升级势态

(一)定位升级:从无序开发到IP经营

我国博物馆文创最初的开发是无序的,导致初期博物馆文创无法持续吸引消费者,刺激其购买欲望,难以形成产业链的良性循环[5]。随着人们需求的变化,部分博物馆自主进行了定位升级,从无序开发到逐渐立足于博物馆特色文化内核,以IP品牌化思维来运营。如故宫博物院联合北京电视台推出《上新了故宫》电视节目,邀请不同嘉宾一起探寻文物背景,并进行设计,因此诞生了许多设计优良的文创作品(图2)。采用这种模式,一方面能帮助用户更好地了解文创产品背后的历史内涵,另一方面能加强与用户的互动,在潜移默化中对品牌进行了推广。

(二)品类升级:从单一结构到多元内容

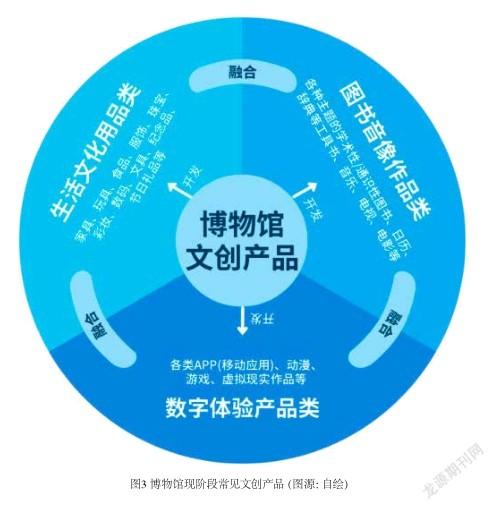

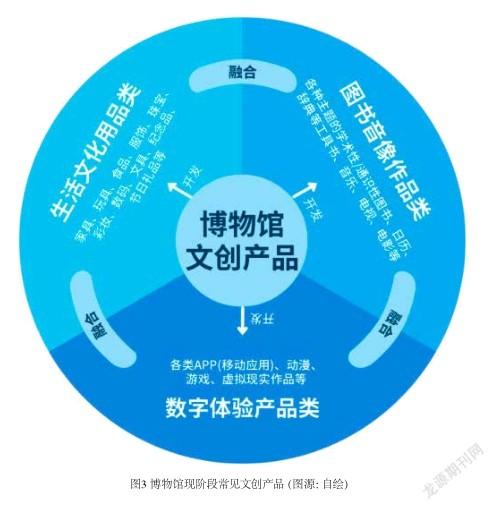

随着我国博物馆文创研发形式逐渐壮大,越来越多的博物馆不再拘泥于以往的传统平面样式,衍生出了更加多元的内容[6](图3)。其中一些博物馆更是尝试将不同种类设计进行融合转换。如敦煌博物院与腾讯共同打造的“数字供养人计划”(图4)从游戏、音乐、动漫、文创、公益等方面形成联动,通过这样的多元发展,以实物为载体的文创产品可以通过场景再现、技术再造等形式向数字文创转化,而传播广泛、反响热烈的数字文创产品经过创意加工也能变成实体商品,线上线下的融合与优质成果的流转推动了博物馆文创产业链纵向与横向的拓展。

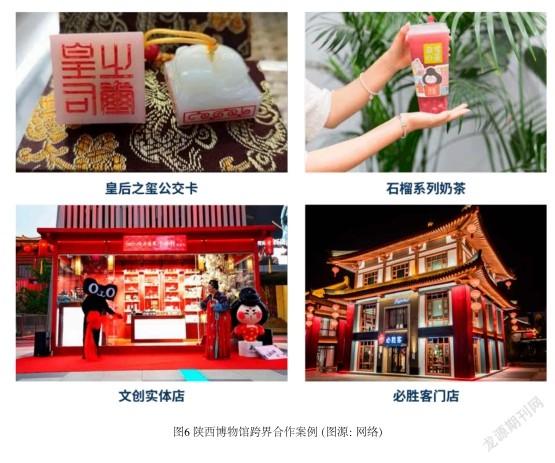

(三)研發升级:从一馆之力到众创共赢

初期的博物馆仅仅凭借自身力量来进行运作,在研发条件、设计水准、生产水平、运营团队、宣传推广等多方面条件的制约下,博物馆文创产品产业无力进行可持续发展。近些年来,在国家政策的大力扶持与各行各业跨界合作的趋势下,各博物馆逐步开始进行馆企力量的整合,注重与政府、企业、媒体进行多方合作,通过建立优势互补、互利互赢的生态圈,引导社会各界的协同合作[7](图5)。如陕西省博物馆不断推出跨界合作产品(图6),这些多方合作受到社会各界的广泛认可,同时也进一步推进文物信息、内容、产品、渠道、消费的产业链建设,深度挖掘文化遗产资源,打破壁垒,跨界合作,助推中华文化传承与传播的创新。

三、新文创视域下博物馆文创产品设计层次

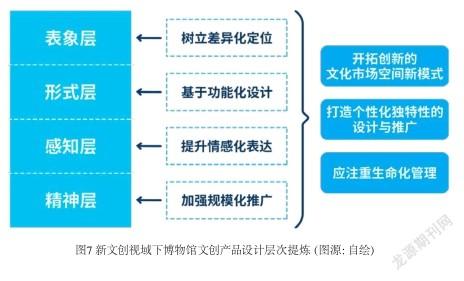

现阶段各大博物馆正在进行自我转型升级,但仍存在一些问题尚未解决,如过多注重品牌造势而忽视了文化产品本身;出现了过多风格雷同的文创产品,最终导致消费者审美疲劳等问题[8]。因此,在新文创理念下,必须开拓创新的文化市场空间新模式,打造个性化独特性的设计与推广,注重生命化管理。基于此理念,提出表-形-感-神的博物馆文创设计层次(图7)。

(一)表象层:树立差异化定位

文创产品的外观造型是吸引用户的第一步,也是中国艺术魅力的直接展示,设计师们不应局限于简单的文物复制,而是需要独特的文化特征来表现,在继承的基础上创新性的发展产品的气质,来形成不同博物馆间的差异化定位。馆内每件文物都有其独特的装饰形式、材料特点和制作方法,通过收集和分析各种藏品的相关特征,可以明确不同类型的可用文化资源,在应用相应的文化资源时,除了结合当代审美,加入现代设计方法,打造出东方美学的新时代意义,同时也要注意文物要素和产品不能随意嫁接,只有理解和尊重文化,才能为公众创造真正的文化美。

(二)形式层:基于功能化设计

外观造型只是吸引消费者的诱因,消费者对于文创产品的选择还是取决于功能体验结果,可用性越强,越能引发消费者的购买欲望。现阶段消费者越来越关注人机协同的互动性、交互舒适度,注重合理的功能与良好的交互体验,不仅仅是人与产品之间的交互,也包括了对生产方式、生活方式、交际方式的影响。总的来说,新文创理念下的博物馆文创设计需要满足三大功能[9]:①基本功能。文创产品设计的最基本要点,设计师应在融合文化创意设计的时候,考虑到与实际功能相结合,保证产品的易用性。②期望功能。通过不同设计方法,拓宽文创产品的功能边界与使用边界,使文创产品在更多方面满足消费者的其他需求,就能大大提升消费者的满意度。③兴奋功能。是指文创产品带给消费者惊喜的功能,能极大程度地超出消费者的心理预期,使消费者产生惊叹。这类功能的设计需要别出心裁的打破原有形式间的桎梏,在独树一帜的创意加持下感受文化内涵。

(三)感知层:提升情感化表达

博物馆文创产品的感知层设计,目的是为了降低消费者与产品之间的认知壁垒,新文创理念提出用讲述中国故事的方法加强博物馆文创产品的叙事能力与传播效果,大致可分为以下两个方面:①基于故事驱动的受众链接。利用文物相关的故事传说结合时代的重新演绎,帮助用户投入到设计者营造的情景中,通俗地理解产品的文化内核,与设计产生深度共鸣,形成长时间的记忆,甚至唤起个人归属感与民族自豪感。②基于品牌个性的情感联系。通过构建鲜明的品牌情境与打造亲切的品牌角色来消弭产品与用户的无形距离,并通过独特的情感进行联系,建立起令人信服的品牌效应。总之博物馆文创产品的设计既需要以传统文化作支撑,同时也需要注重以人为本,在尊重用户审美和文化倾向的基础上,充分利用博物馆优秀文化资源,探寻出能让用户认同的文化特色魅力,从而实现共情,形成粉丝效应。

(四)精神层:加强规模化推广

现阶段博物馆的核心竞争力不仅仅停留在共情阶段,更需要给用户形成潜意识下的链接。博物馆文创产品的精神层设计,一方面是将抽象的精神文化转化为具象的文化创意产品,从而让消费者有更直观的感知;另一方面是将消费者在使用产品的过程中,对于不同文化的整体性了解转化为抽象的精神满足。这种转化闭环通过持续的内容输出来满足变化不断的社交需求,从而强化用户价值,完成精神文化世界的搭建和推广。而新文创理念更是旨在创造一个新的精神价值体现,承接历史,立足当下,面向未来,向大众展现新时代价值观的内容,提升下一代的文化审美,也改变着这个时代中国故事的讲述方法。

四、新文创视域下博物馆文创产品创新设計体系构建

新文创视域下博物馆文创产品的创新设计体系由建立文化基因数据库、绘制消费者角色画像、提取主要文化因子、构建多元体验设计、打通多方角色平台五部分组成(图8)

(一)建立文化基因数据库

不同博物馆的馆藏不同,使得各博物馆的文化核心,优势特点都呈现出较大差异。要想进行针对性设计,需要对博物馆中馆藏的种类、相关特征、背景等内容要素进行收集整理与分析,并能明确归纳不同种类馆藏的可利用资源,包括色彩、纹饰、造型、材质、工艺等。利用新文创理念下强调的数字化技术对内容要素进行分类与储存,建立起包括文本库、图片库、音频库、视频库、动作库和模型库在内的六大素材数据库[10],创造出能提供整合性、共享性、服务性的文化基因数据库(图9),更便利地实现文创产品相关的载体转换和价值再创造。需要注意的是,在此过程中应遵循独唯一性和意义完整性原则,确保每个文化基因都具有其独特性,并能充分表达相应的意义。

(二)绘制消费者角色画像

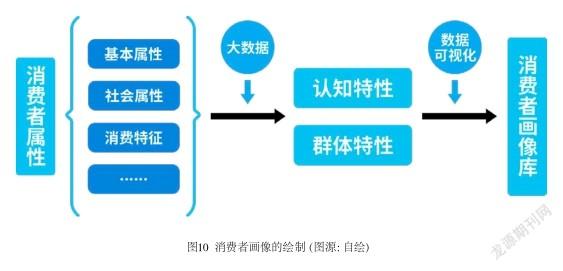

通过分析新时期博物馆文化创意产品的设计趋势可以发现,文化创意产品的设计正在逐步摆脱原有的文物形象移植手段,开始关注消费者对文化的感受和爱好。因此新文创理念下,设计师承担起了更为重要的责任,不仅仅需要单纯的设计过程,更需要在产品的开发过程中扮演协调者、观察者和引导者[11]。在投入设计前,首先需通过对博物馆文创消费者进行角色调查和数据深入,具体可以分为两个方面:①是基于消费者访谈的定性研究,通过问答环节,来探寻消费者在购买时的习惯与途径和了解消费者之间的相同之处与不同之处,分析其购买的深层次原因;②是基于问卷调查的定向研究,通过不同问题的设置与数据的分析,找出影响消费者购买行为的直接原因与联系强度。把握博物馆文创消费者的基本属性、社会属性、消费特征等特点,将他们进行消费者属性标签化,提炼更精准的传播内容,从而提高设计的效率和准确性,以更符合目标人群特征的方式进行传播,从而使品牌或产品能够更快速深入人心。随着新科技的加入可以更便利地收集用户信息,运将人工智能、大数据、5G等技术用于分析用户的认知特性与群体特性,并通过数据可视化形成多样化的消费者定位,绘制更精准全面的消费者画像(图10)。

(三)提取主要文化因子

提取主要文化因子阶段分为两个步骤:第一步是根据定性和定量分析的结果,按照卡片分类的方式对消费需求进行排序、安排和分类。然后,根据不同的产品属性,对相似的项目进行合并,最后整理出博物馆文化创意产品的设计影响因素。第二步是进一步抽取消费者进行主要文化因子的喜好度、重要度调查。同时在此过程中调查的受众并大都为非专业的设计人员,无法用专业的设计语言描述其具体需求,只能用较为抽象的语言进行替代,给文化因子的提取带来了一定的难度。我们可以用层次分析法与因子分析法相结合来解决此问题。将用户对不同文化因子的评价结果放入感知评价表中(图11),并通过计算其平均值来判定用户对其的感知评价,平均值越高代表重要性越高,成为核心文化因子的可能性就越大[12]。借助这样的提取方法,消费者可以极大程度地参与到主要文化因子的提取过程中,进而增加设计的识别性、共鸣性。

(四)转化多元体验设计

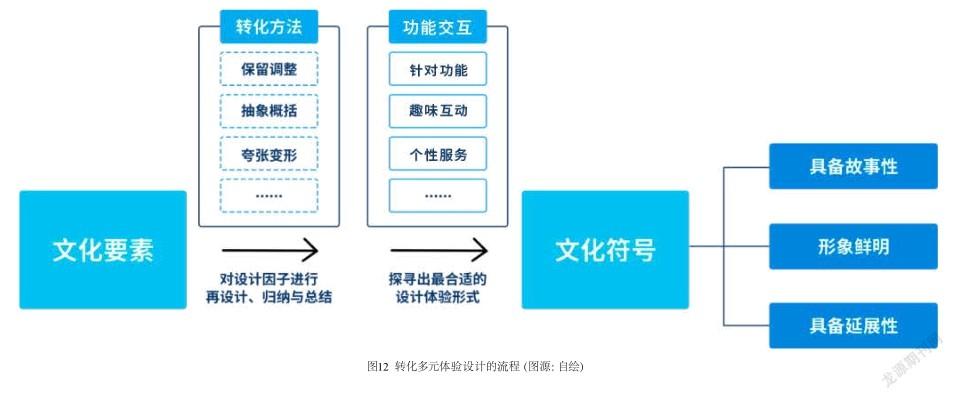

将提取的主要文化因子进行多元的设计转化(图12)。首先要将现代设计手法及当代审美趋势加入到文化因子的再设计中,这是将文化要素转化成文化符号的重要环节。主要方法有以下三种[13]:一是保留调整,在保留文物形态的基础上,添加或删减部分细节以满足设计的美观性。二是抽象概括,熟悉原有形态后,归纳和提炼最有代表性的部分,创造出简洁的规则感。三是夸张变形,运用现代设计手法把严谨的文物形态打散后,重构出极具反差效果的造型,使产品更加亲民。

其次,通过除了传统的纸质平面、数字屏幕等展现方式,应针对不同产品的功能特性,探寻出最能表现产品文化内涵、降低用户认知难度、引起用户同感的设计体验形式,如何让设计具有人情味,帮助用户与设计产生个人化的联系,达到从意境交互到意象互通的转变,有以下三种思路。①是需要规划针对性的功能,虽然消费者会被文化创意产品的审美价值所吸引,但促进购买的还是产品的实用功能。而且只有实用性强的产品才能真正在生活中与消费者紧密接触,使文化传播更加广泛持久。因此在进行产品设计时可以选择以消费者为中心的生活类产品、紧跟热点的营销型产品等。②是可以加强趣味性的互动。人们开始进入体验消费时代,文化创意产品的功能性考虑将与产品使用体验相结合,消费者越来越重视与文化的互动,通过建立感官体验和创造文化场景,使文化创意产品满足更加多样化、更深层次的文化需求。例如可以通过具有娱乐性的游戏方式,将文创产品与游戏体感相结合;还可以通过线上+线下的方式创造沉浸感,除了实体互动外,还可以通过虚拟现实、小程序、App等增强人与产品之间的互动,创造更沉浸式的文化体验。消费者的积极参与可以转化为探索文化的内在动力,引导人们进入和了解博物馆的传统文化。③是提供个性化的服务。从“为用户设计”转向“与用户设计”,从个性化服务流程和高质量内容呈现两个方面共同提升,例如:在宣传推广环节,提高用户对文化创意产品的话语权,并将其转化为实际的产品流;在商品选择过程中,通过大数据分析不断优化设计方案;在购买和付款过程中,系统考虑付款流程、产品包装、售后服务等因素,打造一站式消费体验。

(五)打通多方角色平台

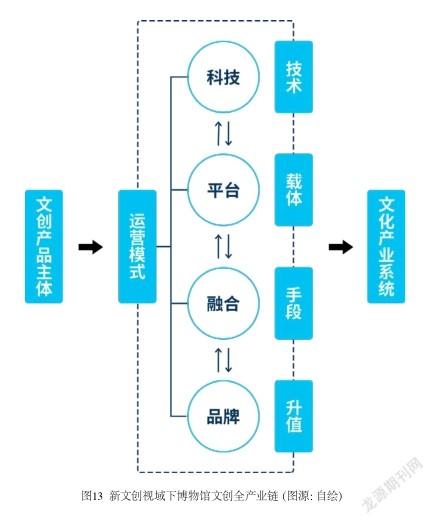

最后一步是打造一个博物馆文创全产业链(图13),并在此产业链中进行规模化宣传。在打通过程中,一方面可以通过创新机制、整合多方资源,充分发挥产业环节中各中心的的资源和功能优势,实现场馆与政府、场馆与企业、场馆与场馆之间的多维度开发,推动消费的信息、内容、产品、渠道产业链建设;一方面需积极探索全新经营模式,实现馆藏 IP 与互联网联合发展模式,与电商平台深度合作,将博物馆版权资源以协议方式与电商平台相互合作,由电商平摊对接设计、生产、销售,借助电商资源实现强强联合,便可以破除设计开发人员力量不足、研发经费不够、销售空间有限等瓶颈,实现博物馆文创产业与电商平台双赢的局面[14];另一方面,还可以促进合作开发、委托授权开发等模式。通过博物馆文化资源与非物质文化遗产项目企业优势的有力结合,大大降低了自主经营的风险,有效提高了商品的市场竞争力,加快市场流通速度,有利于商业形态的良性发展。总之博物馆文创产业需立足于“科技+文化”“数字+保护”通过产业融合进行全方位、多渠道的链接,形成完整产业链条,塑造博物馆文创产品独有品牌,从而实现博物馆文创产业价值的可持续发展。

结语

博物馆作为经历了百年时间认证的设计宝库,历久弥新,可以深度挖掘的领域众多,拥有强大的生命力与共情力[15]。在新文创理念的加持下,设计师们需跳出“产品”这一思维固区,通过对博物馆馆藏的挖掘、塑造、转化、赋能等手段层层递进,通过新技术、新手段对博物馆文创产业进行创造性的转化与差异化的发展,才能真正做到讲好中国故事,形成有效的设计体系,开发出更多实用性与创意性兼备的优质博物馆文创产品。但由于新文创理念的较新,可研究的理论和相关案例都有限,同时无法对本文提出的设计体系进行全面的验证,所以仍存在未完善之处。希望本文提出的博物馆文创产品设计体系可以为更多设计师提供思路参考,期待有更多设计师借鉴此模型,完成更多、更广、更深入的设计实践后,做出更多文化与商业价值并存的优秀博物馆文创产品。

基金项目:教育部人文社会科学研究专项任务项目(21JDSZ3153)。

参考文献

[1]程武,雷龙云. 腾讯游戏的泛娱乐策略[N].中国文化报,2013-11-23

[2]钱琰彬. 新文创视域下博物馆文创产品设计研究[D].江南大學,2021.

[3]张祖耀,叶镠勤.基于多感官体验的博物馆文创产品设计研究[J].包装工程,2021,42(18):368-373.

[4]TGDC2019 腾讯游戏开发者大会主题演讲《数字文化生产的进化与升级探索》 https://gameinstitute.qq.com/ course/detail/10194

[5]陈静.浅析中国当下博物馆文创的设计要点[J].大众文艺,2021(09):62-63.

[6]王传文. 博物馆纪念品的创新形式研究[D].江南大学,2017.

[7]张立波,张奎.“互联网+”背景下博物馆文物衍生产品创新的路径与方法[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2017(05):72-77.

[8]郭振山,张赟.国潮背景下敦煌博物馆IP设计传播策略研究[J].艺术与设计(理论),2021,2(05):35-37.

[9]苏珂. 产品创新设计方法[M]. 北京:中国轻工业出版社,2014.

[10]吕燕茹,张利.新媒体技术在非物质文化遗产数字化展示中的创新应用[J].包装工程,2016,37(10):26-30+10.

[11]蔡贇、康佳美、王子娟.用户体验设计指南:从方法论到产品设计实践[M].北京:电子工业出版社,2019.

[12]王伟伟,胡宇坤,金心,杨晓燕.传统文化设计元素提取模型研究与应用[J].包装工程,2014,35(06):73-76+81.

[13]魏洁. 意匠图形[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2015.

[14]柴俊峰.博物馆文创产业发展的新趋势[J].艺术品鉴,2021(32):120-121.

[15]申冰.“互联网+”背景下博物馆新文创建设路径研究[J].包装工程. 2021,42(22):310-316.

[16]翁春萌,吴雅歆.基于五感体验的博物馆文创产品设计研究[J].设计,2022,35(11):8-10.

[17]亓明静*,万萱.非遗博物馆文创产品古今结合的设计研究[J].设计,2022,35(20):20-22.

[18]聂影.博物馆文创产品的设计开发新思路[J].设计,2021,34(18)112-115.