大米:稻作文明的塑造

白 玮

大米是水稻去壳之后的称呼,加水焖熟,而成白米饭。传统意义上,水稻主要是三种类型,分别是粳米、籼米和糯米。

糯米,为米中的至黏者,有时也被称为江米,适合做年糕,做汤圆,做米粉和包粽子。糯米尤其适合酿酒,某种意义上,糯米就是中国的酒魂,作为酿造黄酒的核心材料,它的芳香一直贯穿着中国酒文化的始终,飘荡在中国的每一个时代;粳米处在半黏之间,适合焖米饭和煲粥;籼米则是大米中最不黏的那种,做成米饭后米粒相对松散,隔夜的米饭在炒锅中与鸡蛋相遇,配以火腿,能炒制出一锅地道的蛋炒饭。

大米之所以被称为大米,是相对于小米而言的。大米和小米之间,尽管从粒形上差别悬殊,但在功用上确实有很多的共通和相似点:它们都因水煮而成米饭,再加水小火熬来,也都可以煲粥;发黏的大米和小米加工成粉后,都可以用来做年糕和米皮。当南方把糯米用来酿酒时,北方也用发黏的小米来酿制出具有北方气息的黄酒。一南一北,一大一小,大米和小米不约而同地构建着华夏生民们共通的生活方式。

水稻是中国本土的原生物种。根据考古报告,在中国发现距今一万年左右的水稻遗址至少有六处。最具代表性的就是位于湖南道县的玉蟾岩遗址,这里出土了世界上迄今发现最早的人工栽培稻标本,刷新了人类最早栽培水稻的历史纪录。从而,玉蟾岩水稻遗址也被视为世界稻作农业文明的起源之地,有“天下稻谷之源”的美誉。此外,在江西万年县的仙人洞、吊桶环遗址,广东英德地区的牛栏洞遗址,浙江浦江县的上山遗址,以及浙江龙游县的荷花山遗址都发现了距今一万年左右的炭化稻遗存。

一万年以下的水稻遗址就更数不胜数,其中最为大众所熟知、令人叹为观止的就是在浙江境内发现的距今约七千年的河姆渡和距今约五千年的良渚文明遗址。尤其良渚文明时期的稻作农业相当发达,出土的稻谷已有籼稻和粳稻之分。从出土的大量三角形石犁等农具看,此时的良渚人已摆脱一铲一锹的耜耕原始劳作,率先迈入了连续耕作的犁耕阶段,从而为良渚文明的繁荣奠定了雄厚的食物基础。

从河姆渡到良渚,中国先民承续发展了南方水稻栽培和田间管理经验,逐渐摸索并发明了农业生产中的灌溉技术,从而大大增强了抗旱与排涝的能力,使稻作农业置于更加稳定的基础之上,为南方广大地区的农业发展作出了划时代的革命性贡献。作为稻作文化的中心之一,2019年7月良渚古城遗址的成功申遗,标志着中华五千年新石器时代文化史成为人类文明演进链条上的重要一环。

上述稻米文明遗址,基本都分布在长江的中、下游地区。从文化的属性来看,稻米典型属于南方长江流域下的农业文明,它和北方的小米文明就像两座文明的灯塔,一南一北,照耀和守望着华夏大地。随后,大米的身影也开始出现在北方的田野中。在北方的龙山文化、仰韶文化、半坡文化、二里头文化以及河南舞阳贾湖等多处古文明遗址中,也都先后发现有稻谷的炭化遗存。更令人惊讶的是,据最新的考古发现,在位于甘肃庆阳地区的南佐古文明遗址中,也有稻谷的身影,而且此地出现的稻米数量还不是零散的几粒,而是百万粒[1]。

作为一个具有地标属性的南方物种,大米的身影为什么会出现在北方的土地上?在整个华夏文明历史演进的征程中,大米究竟扮演着怎样的角色?在它“一路北上”的背后,又隐藏着怎样的历史玄机呢?

“饭稻羹鱼”的生活格式

尽管大米和小米一样都以各自的方式缔造了灿烂的史前食物文明,但不可否认的是,至少在秦汉之前,华夏文明的主体和王朝的建制都是在北方小米的基础上完成叙事的。无论是在传说语境下的炎黄文明中心区,还是尧、舜、禹时期的都城核心区,基本都是围绕着北方的黄土要素来完成的。进入商周时代,可见的文化遗存和历史文献更清晰地印证着这一历史事实。尤其在周王朝时期,作为主粮的小米(黍、稷、粟)的地位始终都未曾发生太大的改变,与此同时,小米还和土地一起作为国家江山社稷的象征而走上神圣的祭坛。

当北方在小米的照看下,如火如荼地上演着一幕幕王朝变幻、诸侯纷争的历史大剧时,南方的稻田还显得相对安静、波澜不惊。传说中的江南并不似今天这般“上有天堂、下有苏杭”“花柳繁华地、温柔富贵乡”的诗意模样。此时的南越、岭南还相对蛮荒,西南的黔贵之地还多有瘴气、人烟稀少。按司马迁的话来说就是:“江南卑湿,丈夫早夭。”(《史记·货殖列传》)这一境况,至少到西汉早期,还未有太多改观。青年才俊贾谊被贬至湖湘之地做长沙王太傅时,还因为“长沙卑湿,自以为寿不得长而伤悼”(《史记·屈原贾生列传》)。果不其然,年仅33 岁的他就死在了南方的卑湿之地。

地理环境决定着物种的种类和生长形态,从而也决定着一个地区的生存方式和食物文明,就像北方的黄土和干旱注定要生长出小米文明一样,南方卑湿的生态也注定着它一定会成为稻米文明的故乡。

论及江南的风土,司马迁是这么定性的:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”(《史记·货殖列传》)可见,到司马迁所在的时代,江淮以南给北方王朝的印象还是地广人稀和饭稻羹鱼。地广人稀,说明疆域面积足够辽阔却又人烟稀少,这给后世的人口迁徙和经济中心的转移带来了无限可能;饭稻羹鱼,则清晰地界定了南方的生活方式,那就是吃米饭、喝鱼羹。这一具有标签属性的地域饮食习俗,将直接推动着大米和小米以及和小麦之间,在未来的民生中上演错综复杂的地位纠葛。

五谷语境中的身份认同

从西周到东周,从秦到汉,乃至于唐,由于王朝的中心基本都是在北方的长安建都,所以无论从官方还是从民间的日常话语叙事中,南方的水稻都处于意识形态的边缘。这一点,从对五谷的表述中也可见一斑。

“五谷”一词,最早出现在《论语》中:春秋时期,孔子带着他的一班弟子周游列国。有一天,子路迷了路,遇到一老农,就问他看没看到过孔子?老农答说:“四体不勤,五谷不分,孰为夫子?”从老农的回话中,说明到春秋时期,五谷的概念已经形成,但对于具体是哪五谷,在《周礼》《吕氏春秋》《黄帝内经》中对它的界定并不一致。

一种说法是麻、菽、麦、稷、黍;另一种说法是稻、黍、稷、麦、菽。第一种说法有麻而无稻。麻,在今天已经很少见,但在遥远的古代,麻却十分重要——麻籽不但可以食用,关键是用它的外皮来缝制衣服——那时的布衣之家,穷苦百姓穿不起丝绸,用来遮体取暖的都是麻衣。故此,麻进入五谷之列也在情理之中。在这一说法中,之所以将稻米去掉,说明此时的稻米并没有大范围进入北方百姓的日常食单。吕不韦在修订《吕氏春秋》时,为了照顾大米的情绪,将水稻纳入进来,从而将五谷扩充为六谷。但到了汉朝,最后确定的五谷依然采用了麻、菽、麦、稷、黍的说法。

到了明朝,大米的重要性早已超越其他谷物,但在民间对五谷的表述通常采用的还是麻、菽、麦、稷、黍。以至于宋应星在他的《天工开物》里不得不加以补注说:“五谷则麻、菽、麦、稷、黍,独遗稻者,以著书圣贤起自西北也。”

水稻没有进入北方民间的日常叙事话语,并不表明大米的具体身影没有进入北方的餐桌,恰恰相反,在数千年的食物演进过程中,大米一直就没有停滞过向北方渗透的步伐。之所以出现这样的境况,一方面是因为北方的胃已经习惯于小米的口味,加之因为小麦的介入,北方的口味又从小米直接过渡到了一个新的面食习惯,所以对大米的诉求并没有形成普遍的口味定式;另一方面是相对于北方来说,在水稻尚未大面积进入田野、开启种植模式时,大米还属于稀罕物。从遥远的南方启程,一路风尘仆仆、车马劳顿,运至北方时,尤其运到长安时,它的价值跟杨贵妃从岭南运来的荔枝一样,价值不菲。那都是属于贡品般的稀有,绝非一般平民百姓所能常食。

故此,孔子当年也曾说:“食夫稻,衣夫锦,于汝安乎?”(《论语·阳货》)这话虽然是借批评弟子来说教他的礼制观念,但从他的言辞中也足可以印证,“食夫稻,衣夫锦”的生活就跟现在的实现财务自由一样,是一种梦幻般的生活状态。

大米,个头比小米大,产量高,外表白皙,做起饭来,不像小麦那么麻烦还得深度加工,吃将起来又甜美可口,这么好的食物,北方没有将它拒之千里之外的理由。所以,历代王朝为了把大米能够引向北方,一代一代,前仆后继,都在努力践行着大米“北上”的宏图。

大米的“北上”之旅

大米,是以两种不同的方式走向北方的。

一种是将成熟的稻子直接运送到北方。这一方式简单粗暴,拿来即用,但运输负担确实十分繁重,尤其在大运河还未开通之前,受限于古老笨重的交通,这样的输送数量显然有限;另一种就是引入,把南方的水稻移栽到北方去,让它在北方的田野里生长。这种方式相对漫长,过程也艰涩复杂。水稻毕竟是水生的作物,适合温暖潮湿的环境,在异乡的寒旱之地下种,会水土不服、困难重重,而一旦成功,则一劳永逸。

“国以民为本,民以食为天。”在漫长的中国古代历史进程中,历朝历代的统治者为了解决北方生民的口粮,从而稳固江山的永续,在对水稻进行北方化的摸索实践中,可谓费尽心力。北方的历代王朝之所以这样孜孜不倦地执着于此,最直接的原因还是因为北方的粮食产出不足以支撑庞大政权的运行。

最先认识到这一迫切需求的就是汉朝。在刘邦开创汉朝的前期,因为秦末大规模战争的原因,使人口锐减,这一时节都城长安的人口并不像后来那么多,作为天府之地的关中地区的出产尚不足以养活一个王朝。随着汉朝初期无为而治、休养生息政策的推行,人民的日子得以喘息,因此人口增长很快,移入长安城的人口也越来越多,城市快速膨胀,于是朝廷愈发感觉到了粮食的压力。

这一点从汉文帝时期的两份奏疏的急切表述中就可以看出。一份是贾谊的《论积贮疏》;一份是晁错的《论贵粟疏》。贾谊在奏疏中说:“夫积贮者,天下之大命也。苟粟多而财有余,何为而不成?”晁错也在奏疏中说:“以是观之,粟者,王者大用,政之本务。”这两份奏疏,均记载于《汉书·食货志》,一方面反映出当时长安的主要食粮还是以粟米为主;另一方面反映出当时的粮食压力已经开始显现。

为了摆脱这一困境,除了积储和贵粟外,贾谊给出的策略是让诸侯归国,就是让居住在京城长安的诸侯都回到他们自己的封地去。在他的建议下,汉文帝继位的第二年便下达《令列侯之国诏》,诏书说:“朕闻古者诸侯建国千余,各守齐地,以时入贡,民不劳苦,上下欢欣,靡有违德。今列侯多居长安,邑远,吏卒给输费苦。”(《汉书·文帝纪》)这份诏书虽然核心目的是加强中央集权,但从一侧面也解决了诸多的粮食压力,可谓是一石多鸟。让各诸侯回到自己的封地,可以瞬间减少长安的人口,同时缓解各地向长安运输粮草的劳苦,还可以确保各地按时进贡。在当时,中央朝廷对吴楚等南方各诸侯和各郡县的定位就是要向朝廷供应稻米。但仅靠为数不多的贡品的输送只能确保中央王室和官员俸禄的火耗。对于民生之口粮,一时还照顾不到。况且,此时的南方,人烟稀疏,相对落后,大多的农田也尚未开发,稻米产出本就有限,再腾出富裕供应北方朝廷,力有不逮。所以在北方种植相对高产的作物,也是势之所逼。故此,为了能够更多地让南方的粮食也能照顾到北方庶民的日子,在运输之外,设法把水稻移栽到北方来就是王朝最紧迫的课题。

春秋战国之际,水利灌溉工程开始日渐摆上王朝的案台。

以郑国渠为标志,反映出秦汉时期的水利工程和灌溉技术开启了跃进模式。在此背景下,在北方种植水稻已经不存在技术上的障碍,而呈水到渠成之势。汉昭帝时,关中地区的一个农官氾胜之在他所著《氾胜之书》里就专门介绍了水稻的种植之法:“三月种粳稻,四月种秫稻。”(最早著录见于《汉书·艺文志》)粳稻就是粳米,秫稻就是糯米。不仅如此,为了更好地种植水稻,他还研究出一套通过控制水流来调节稻田水温的窍门。

除此之外,据《汉书·昭帝纪》记载,为了督促关中农民种植水稻,朝廷还“特为诸稻田置使者,假与民收其税入也”。自此,从汉代到清代,历代王朝为了能更广泛地把水稻引种到北方,各出奇招,不遗余力。曹魏时期,曹操还采用军屯的模式在许都附近开辟了大片稻田。

而在漫长的引种之旅中,康熙的推动最值得一述。

康熙亲政后,为了体察掌握农之根本,特意在皇宫西苑(今中南海丰泽园)侧旁,开辟了一块稻田,亲耕陇亩。此时的北方田野,种植的作物多以麦子和玉米为主,皇宫用的稻米都是从南方运来的。于是,康熙便从南方调来稻种,在御田里亲自播种、插秧和管理。功夫不负有心人,一片苦心,竟然大获成功。从此,足不出皇宫,也能吃上自己亲手种植的大米了。

据《圣祖仁皇帝御制文集》记载,康熙二十年(1681)六月的一天,康熙像往常一样又来到御田,在随风起伏的稻田中忽见一株粒实饱满、高出众稻之上、已先于其他稻株成熟了的稻穗。惊奇之下,他便叫人把这一株稻穗取下,专门收藏。第二年春天,把它们作为种子,再单独播下,以便和其他稻种进行比对,果然又获成功。然后又单独收割、单独收藏,来年又种,如此反复,前后经过十多年,康熙终于培育成了一种既高产,成熟又早的稻米新品种,并在《几暇格物编》中记载:“其米,色微红,而粒长,气香而味腴,以其生自苑田,故名御稻米。”[2]

试验成功后的康熙,非常激动,特别吟诗一首以记之:

紫芒半顷绿阴阴,

最爱先时御稻深。

若使炎方多广布,

可能两次见秧针。

——(清)爱新觉罗·玄烨:《早御稻》

后来,康熙还把这个早熟的御稻引种到长城以北的承德地区,同时还在南方大力推广早稻,皆大获成功。御稻的成功,直接推动了大米界的两件大事:一是将稻作农业引入长城以北;二是加速促进了南方的双季稻作业,使南方的稻作大规模增产。康熙一朝,之所以能开创出康熙盛世的光华,不能不说和大米的丰收有着一定的关系。

不过,尽管在北方也大力推广种植水稻,但因为水土的原因,相对于北方的粟米和小麦的种植面积,实在微不足道。尤其自魏晋以后,随着南方人口的日渐增加、稻作农业的开发,国家的经济重心势必要向南方转移了。

人口南迁与大米崛起

在中国历史上有一个非常有意思的现象,在稻米钱粮向北方流动的同时,而人口却沿着相反的方向发生着位移,从而形成了一道独特的历史对流景观。

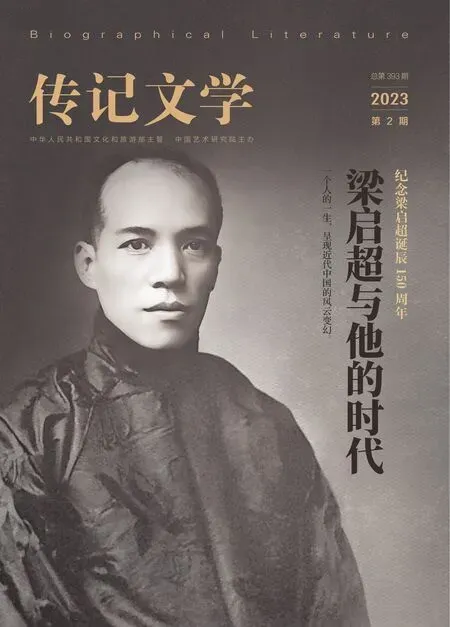

本文作者在黑龙江省齐齐哈尔市泰来县全国绿色食品原料水稻标准化生产基地

其实,人口的南移从东汉定都洛阳之时就已经开始了,而进入东汉之末三国争雄天下之时,中原的人口便如流星般向南方各地散落。吴国在江东、蜀国在天府,各自历经多年的经营和开垦,为后期中原的人口大规模的向南流动奠定了基座。

纵观整个中国古代历史,最广为人知的大规模人口迁徙有两次:一次是西晋末年的衣冠南渡;另一次就是北宋灭亡时的宋室南迁,从而将中原文明的衣钵移往了杭州。两次中原人口的大规模迁徙,都是因为北方的游牧文明进入中原,导致中原陷入连年战乱,农业废弛,中原的小农经济文明无以为继,只好向南方逃逸。

就这样,从汉朝到宋朝,在千年的历史风云变幻中,南北的人口发生了颠覆性的置换。《汉书·地理志》记载,汉平帝时期,即公元元年前后,全国大约有5900 万人口,而南方仅占1000 万。《新唐书·地理志》记载,到唐朝天宝时期,即公元742年前后,唐朝总人口大约为5000 万,唐朝把全国划分为十道,北方五道大约有3000 万,南方五道的人口已达到2000 万。《文献通考》记载,到宋朝元丰三年,即公元1080年前后,宋朝总人口大约为3000 万。当时的宋朝把全国划分为十八路,北方五路的总人口大约为900 万,而南方十三路的人口数已升至2300 万之多。待到东京失守,北宋灭亡,宋室南迁,仅东京汴梁的北宋子民,随着南宋朝廷赵构移往杭州的就不下120 万人。

中原人口的南迁,虽然是一种文明的逃遁,但无形中却把中原的小农经济模式和先进的耕作技术以及生产力带往了南方。经过数千年的沉淀,当在北方的寒旱之地就养成勤劳耕作优良传统的北方之民,一旦遇到南方的土地,两者就发生了奇妙的化学反应——依山开荒,就水而种。在千年不知疲倦的开垦中,一阶阶荒山、一片片泥塘,都化作了美丽的梯田和稻田——南方稻作事业由此变得繁茂而挺拔。

到了明朝之际,宋应星《天工开物》记载:“今天下育民人者,稻居什七,而来、牟、黍、稷居什三。”[3]什么概念呢?也就是说,此时的水稻在人民的主粮中已经占到了七成,麦子和小米加上其他的食粮,加起来一块才占到三成,足见大米的分量。所以,在宋代已经有了“苏湖熟,天下足”的说法。

稻米的崛起,意味着小米的衰落。小米的光泽褪去,也注定着建立在小米之上的政治文明将发生革命性的变迁,随之,经济和政治中心的位移也在所难免,等到后来京杭运河开通、南北经济动脉一水相连,再向西北回望长安时,只剩下无数声叹息。

朴素的民间信仰

《礼记·礼运》说:“夫礼之初,始诸饮食。”感恩食物,敬献上苍一直是华夏生民们食物崇拜的古老仪式,它作为一种礼仪制度和社会秩序在华夏之族的文化血脉中流淌和传承。由于在此之前,小米已经作为江山社稷的象征而走向国家的祭坛,当大米走向北方王朝的时候,社庙里已经没有足够尊崇的地位可以同时安放两种相类似的作物,所以在国家层面的神圣祭坛上,只好被小米统一代表百谷了。

然而,作为华夏食物文明的另一个源头和支脉,对大米的感恩和祭祀仪式,以各种神圣的形式在各民族的民间广泛流传和赓续。自古以来,华夏之邦就是一个由多民族聚集而成的国家,在当代56 个民族中,至少有35 个民族种植水稻,在这些被称作稻作民族的文化脉系里,或多或少都保留有对水神和稻神的祭拜。由于大米因水而生,故此,各种祭祀之礼都带有鲜明的水的特征。譬如赛龙舟、泼水节、祈求雨神、投粽子等,这些民间活动的背后,都指向着对水和稻的崇拜。

在西双版纳傣族的民间话语里,几乎每一个行为都和水神、稻神密切相关,“西双版纳”一词本身指的就是十二支稻田脉系。傣族形成了以水崇拜为中心的稻作文化。在每年的放水犁田插秧时节,傣族人民都要举行专门的祭水神仪式,以乞求水神保佑风调雨顺、稻米丰收。

而在江淮地区的传统农事活动仪式上,每年芒种前后要择吉日插种,并于插秧前举行“开秧门”的仪式。仪式由长者主持,焚香烛、放鞭炮、祭土地。祭毕,全家(或全族)进行会餐,饮“开秧酒”。而后由德高望重的长者或家长至水田中插下第一棵秧苗,晚辈子孙接行插秧,唱插秧歌,男女对唱,还相互撩秧田泥水泼洒,以示吉利。

在一些少数民族地区,到完成插秧任务的一天,还要举行“关秧门”的仪式,如哈尼族的“三月喝秧酒”“栽秧号”、黎族的插秧仪式、高山族的“插秧祭”等。在浙江等地,传说农历八月二十四是稻神生日,各地都要举行稻花会。在水稻成长的各个环节还有一个相对应的神灵:在秧苗时期,叫“秧姑娘”;稻开花时,叫“稻花神”;水稻长出了稻谷,则叫“谷神”;稻谷碾制成米,叫“米娘娘”。在广西壮族古骆越文化的认知里,六月初六被视为最重要的“芒那节”。“芒”和“那”分别是“神”和“水田、水稻”之意。在当地关于稻作起源的传说中,远古壮族先民以野果为生,常常食不果腹。后来鸟部落女始祖娅王发现野生稻谷可以驯化成栽培稻,于是培育出一种叫作糯米的栽培稻,并广泛传授种植和收割技术。为了感谢娅王,人们尊娅王为“稻神”,为她立大王庙,并将她的生日六月初六作为水稻诞生日,每年在这一天举行祭祀。

对大米的情感表达,不但在南方及少数民族地区传播,在北方乃至整个华夏文化圈也都一直保持着传统。比如,在北方有“五谷压棺”和“撒禄米”的风俗。在丧祭活动中,供桌上一直用碗或其他器皿装着稻米祭奠。出殡时,一路前行,一路往棺材上撒稻米。下葬时,要准备一定数量的稻米,一部分撒入土穴内的棺材上;一部分撒向孝子孝女,孝子孝女要用衣服接住,叫接粮米,接到的粮米一定要带回家里。它寓意着老人要把属于自己的口粮带走,把属于子孙后代的粮米留下,以确保代代有田耕种,有米吃。

也恰恰是因为这些古老的丧祭活动,给今天的考古工作带来触摸史前文明的机会。我们通过当年的这些随葬入土的稻谷炭化遗存,得以阅读和感知一个民族数千年乃至上万年来的,对稻米和粮食的朴素情感。

行吟的忧伤 梦想的田园

大米,不仅行走在我们的餐桌上,传承在我们的记忆里,也流淌在每个朝代的文字中。作为一种经典的文学意象,它以诗意的样貌,闪烁在文字的光影里,写满自古而来一脉相承的布帛和纸张。

在众多的大米文学作品中,文人雅士们和纯朴的农民兄弟一样,期盼“八月剥枣,十月获稻,为此春酒,以介眉寿”(《诗经·豳风·七月》)带来的稼穑之喜。他们以不同的语言集中表达着“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”的丰收景象。以及“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的农事辛劳和“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋”的无奈。

当文人士大夫的诗情和稻田相遇,总上演着家国情怀的惆怅和人生不意的浩叹。

公元前305年,一生都为楚国的“稻粱谋”事业而愤懑不平的屈原走向了流放生涯。从小在稻米之邦成长为三闾大夫的他,注定一生的命理都要和稻米相连。他渴望楚国大地“稻粢穱麦,挐黄粱些”(屈原:《招魂》),就像他少年时的梦想一样,稻花开遍家乡的水塘和山坡[4]。然而,总是“牢骚满腹”的他最终以“断肠”[5]的方式投进了汨罗江的洪流里。在他投江的百年后,另一个有着共同遭遇的贾谊也开启了他被流放的命运——在经过湘江时,贾谊以悲怆的心情写下了《吊屈原赋》:“国其莫我知兮,独壹郁其谁语?”整个国家都没有一个人了解我呀,一个人独自忧愁抑郁该又向谁诉说?

如果说,贾谊是为大汉王朝的粟米发愁,那么,屈原则是为楚国的稻米忧伤。贾谊代表的是粟米思维,屈原代表的是水稻思维,谁能想到,两个代表着不同农作物文明的忧伤之人,会以这样的方式相遇。

屈原死后,一个关于粽子的传说开始在坊间流传。经过两千多年岁月的轮转,今天,屈原的忌日和粽子一起成为一个我们这个国家和民族的共同记忆。

而在安史之乱的破碎中,一生都在路上奔走的杜甫流落到了江南夔州。对于一个北方的文弱书生来说,在前四十余年的人生履历中,尽管写下了“稻米流脂粟米白”的丰满,但对到稻田的农事并不清楚。在夔州,为了谋稻粱之事,他也不得不走向农田。在当地官员的协调下,他谋得了一份在夔州东屯管理百顷稻田的差事。此时的他,就像一个拿到了新鲜玩具的孩童一样无比欣喜地写道:

六月青稻多,

千畦碧泉乱。

插秧适云已,

引溜加溉灌。

——(唐)杜甫:《行官张望补稻畦水归》

落魄到如此地步,能谋得这样一个差事,杜甫伤乱的内心显然是兴奋的。于是乎,兴奋的他为了离稻田更近一点,直接把家搬到了东屯:

东屯复瀼西,

一种住清溪。

来往皆茅屋,

淹留为稻畦。

——(唐)杜甫:《自瀼西荆扉且移居东屯茅屋四首》其二

谁承想,一生写了那么多食物的杜甫,最后也会因饥饿而死在流落的路途上。

到了大宋,另一个文弱的书生苏东坡,也像杜甫一样,在长江岸边的黄州的东坡郊野开启了大米的种植之旅。他在《东坡八首》的自序中写道:“余至黄州二年,日以困匮。故人马正卿哀予乏食,为于郡中请故营地数十亩,使得躬耕其中……”按说,身为团练副使,一个保安队副队长的小角色,还是被贬之人,是没有硬实力可以拿到几十亩荒地来私自种田的,但架不住盛名远播,所以他就很轻易地做起了东坡老农。

此时的大宋,稻米业已经十分发达,尽管苏东坡个人并不是太主张在北方种植水稻[6],但在自己的菜园里,那是一定要身体力行体会下插秧之乐。况且,他原本就是蜀人,对水稻种植并不陌生,字里行间,都透着对水稻的娴熟:

种稻清明前,乐事我能数。

分秧及初夏,渐喜风叶举。

秋来霜穗重,颠倒相撑拄。

新舂便入甑,玉粒照筐筥。

行当知此味,口腹吾已许。

——(宋)苏轼:《东坡八首》其四

也许,经过了这一场农事之后,苏东坡的人生三观从此发生了转变。所以,他的命运并没有像屈原和贾谊那样令人伤叹,也没有像杜甫那样令人伤感。然而,在中国文学史的天幕上,很少有人能像苏东坡那样,历经多年的人生起伏辗转,依然能从困厄中走出,将梦想照亮现实。

显然,曹雪芹就没能走出这样的困顿。他曾经历怎样的如梦繁华,从《红楼梦》的奢华描绘中,我们已经足以感知。少年时代,他切身感受到了双季稻香飘江南的传奇[7]。大抵正是这少年的记忆烙下的印迹,在他内心一直潜藏着一个“一畦春韭绿,十里稻花香”的幻梦。

在《红楼梦》第十七回“大观园试才题对额”里,曹雪芹借贾宝玉和林黛玉之手,以《杏帘在望》为题,为幻梦中的“稻香村”赋诗一首,曰:

杏帘招客饮,在望有山庄。

菱荇鹅儿水,桑榆燕子染。

一畦春韭绿,十里稻花香。

盛世无饥馁,何须耕织忙。

或许,在每一个文人的内心都隐藏着一个田园牧歌般的梦想,对于亲历了从繁华到衰落遭遇的曹雪芹来说,他更需要这样一个田园幻梦来安抚寥落的内心。最终,在北京西山的草屋里,他也算找到了这样一个飘着稻香的归宿。只是,这个所在已经不是美妙的梦想之乡,而是“零落黄泥碾作尘”般的泥泞和潦倒。曲终人散时,这样的梦想和他饥饿的躯体一样飘散在京西的稻田里。

历史如斯,大米如斯,不管历史的风云如何变幻,也不管人生的遭遇经历怎样的跌宕,它依旧一如既往地巡看着我们的饭碗,巡看着这光怪陆离的人世间……

注释:

[1]参见《探访甘肃庆阳南佐遗址》,新华社2022年8月29日;《文明探源:甘肃庆阳南佐遗址》,中国日报网2022年10月13日。

[2](清)爱新觉罗·玄烨著,李迪译注:《康熙几暇格物编译注》,上海古籍出版社2007年版,第145 页。

[3]此处所说“来”和“牟”指的都是麦子。

[4]见秭归民间传说,屈原少年时代为百姓送米,故有“屈原送米”之说。

[5]见毛泽东《七律·和柳亚子先生》中“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量”诗句。

[6]宋熙宁年间,苏东坡在《上皇帝书》中说:“汴水浊流,自生民以来,不以种稻……”但他在定州做官时,为鼓励稻农,又亲撰秧歌。

[7]康熙帝为了推广他的早稻,把自己亲自栽培的早稻稻种颁赐给苏州织造李煦(即曹寅的妹夫)以及曹頫等,在江南推广,从而大获成功。