爱读字典的小囡

十岁那年的寒假,父亲给我买了一本《新华字典》。买字典的那一天简直比过年还让我兴奋。天刚蒙蒙亮,不等父母催促,我就早早地起了床。吃过早饭后,端正地坐在门槛上,焦急地一遍又一遍地问父亲什么时候出发。感觉等了很久很久,父亲终于骑上永久牌自行车,我坐在前面的横档上,大呼小叫地一路打着铃铛,直奔镇上的新华书店。

那是一本厚厚的字典,拿在手上有一块砖头那么重。营业员说:“两块八,不打折。”我心里暗自嘀咕“好贵啊”,偷偷地望向父亲,生怕他反悔。只见父亲不慌不忙地从上衣口袋掏出钱,数出三张一块的纸币递过去。

“这两角钱,你留着,自己决定买点儿什么。”父亲把找零的钱放到我手上。回家的路上,我手心出汗,一直紧紧地摁着口袋,生怕那钱长腿跑了。一回到家,我一刻都不敢耽误,把捂得湿乎乎的钱交给母亲,这才如释重负。

那本《新华字典》从此成为我的宝贝,有空就翻开看一看。我看字典的附录,知道了二十四节气。每到清明、立夏、夏至、冬至这些要准备特别吃食的节气,我都会提前告诉母亲。看附录,我还知道了五十六个民族的名字,知道了不同历史朝代对应的时间。更令父母称奇的是,最远只到过镇上的我,居然对中国之外的很多国家说得头头是道,哪个国家的面积多大,有多少人口,首都在哪里都一清二楚。

有了这本字典,加上父母的称赞,我自认为是一个很有学问的人了,隔三岔五地找机会炫耀自己的本领。隔壁的王大伯是挖藕能手,每天下工都会拿着木炭在墙上记账。某月某日,挖藕多少斤,工钱多少。因为不会写“藕”字,就在墙上画了两节胖乎乎的藕。我看到之后暗自得意,悄悄回家翻字典,还把父亲的香烟壳撕了一个边角,认真地写了三个“藕”字送给王大伯,扯着嗓门说愿意免费教会他写“藕”字。王大伯拿着纸片,把那个笔画繁多的“藕”字盯了足足有好几分钟,默默地拿起木炭继续画藕,嘀咕着一笔一画写完这个字的时间,他都可以画十节藕了。

这次的失败经历丝毫打击不了我的积极性。为了显示自己的能耐,我格外留意村里的大小动静,偷听大人的谈话,一旦捕捉到和写字有关的闲言碎语,便赶紧奋勇上前,一探究竟。

大年初三,村长家媳妇生了个大胖小子。村长满面春风地请来“吉祥先生”,给大孙子看生辰八字取名字。所谓的“吉祥先生”是我们当地对懂阴阳五行,能看风水吉凶,给红白喜事定日子的“神算子”的称呼。这次村长请来的“吉祥先生”是隔壁村子的老潘。这个老潘在我们这一带鼎鼎有名,从他爷爷那一辈开始就是十里八乡有名的“神算子”。老潘扶着眼镜,掐完左手手指,再掐右手手指,接着一拍脑袋,点头说道:“缺金,必得要在名字里用一个带金的字,金字旁的字现成的就不少。”他凭着多年积攒的丰富经验,顺口说了“锋”“铁”“银”“钢”几个字。村长说这几个字都太常见,要辛苦老潘再想想其他金字旁的好字。这倒把老潘给问住了。他说到底用哪一个字,得回去细细查过。他还说年关时节最是忙碌,附近几个乡下辖的十来个村子的红白喜事都离不得他。不过,村长家的事就是他的事,他会优先处理,最快七天,最慢半月,就能定下来。到时他亲自写好“吉祥条子”送上门,绝对不会耽误了村长办满月酒。我拥凑在看热闹的人群中,竖起耳朵生怕漏听了一句。“吉祥先生”前脚刚走,我就迫不及待地用最快速度跑回家。

这分明就是大显身手的好机会,我顾不得歇口气,赶紧打开字典。“吉祥先生”说要用一个带金的字,说出的字都是金字旁的字。那只要在字典里找出部首“金”,也就是“钅”的字就可以了。一二三四五,“钅”一共五画,对应的字在七十二页。可是,当我翻到七十二页的时候,顿时傻眼了,除了在课本里接触过的“钢银铜铁”,原来还有这么多字我不知道的字。

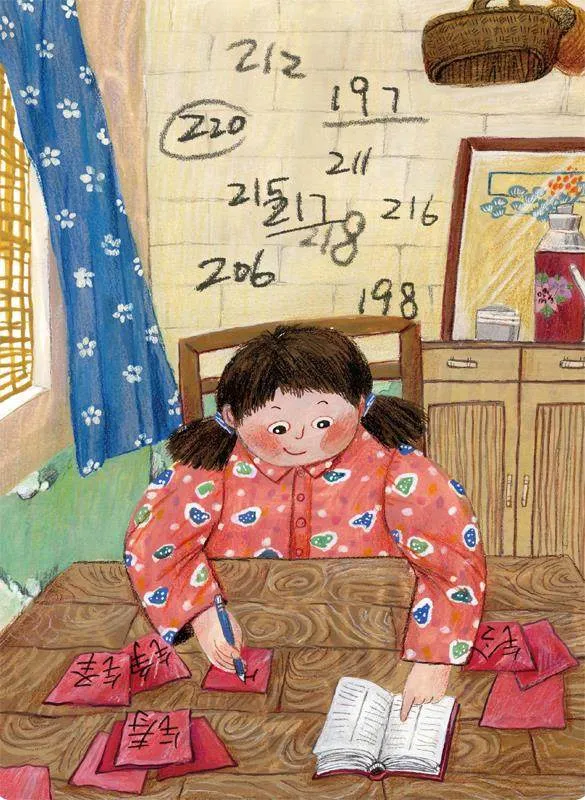

我仔细琢磨取名字的门道,想着名字里面一定不会用意思不好的字,比如“钝”有“笨,不灵活”的意思。读音不好的字也不能用,比如“铿”,是“声音响亮而有节奏”的意思,但发音和“坑人”的“坑”一样。最好的就是有钱的“钱”这种字,意思好,又好写,而且人人都爱钱。顺着这样的思路,我把金字旁的字一个一个地看过去,一边看一边学着王大伯用木炭在墙壁上写页码。从白天到晚上,墙壁上布满了黑乎乎、密密麻麻的数字。父亲看了哭笑不得,但念在我刻苦努力的分上,并不责备。他还凑近看了两眼,建议我好好挑选一下,留十个左右最好的字,把意思一并抄写下来,送去让村长选。得到父亲的肯定,我更加信心满满。

接下来的几天,我却陷入了解不开的苦恼。困住我的不是查字典,而是找到能写字的纸。那时候的纸笔都很金贵,村里有个说法是小孩要找钱容易,要找纸笔却难。小孩拉开自家抽屉,总能翻找出几个钢镚儿,跑去代销店买颗糖或买包瓜子解解馋。但小孩即便拿到钱,也无处去买纸和笔。印有雷锋头像的练习本、中华牌铅笔,还有蓝色、黑色的圆珠笔,是学校对好学生的最高奖励。钢笔就更难得了,只有被评上过“先进工作者”的会计有一支英雄牌钢笔。村长的儿子和儿媳妇去照相馆拍照,为了显得有派头,还特意借了钢笔别在中山装上。

每年放假的时候,母亲都要把我用过的本子拿过去,先把封面拆下,再把每个本子中没写过那几页撕下来,叠在一起,码整齐,用线缝好。平时计算打草稿的时候,母亲都叮嘱我用铅笔写字,为的是铅笔写过一遍还能用圆珠笔写一遍。而已经写过的那些本子也按照厚度缝成几本,父亲平时就在本子上头的空白处记事记账。我想用母亲缝的本子来抄写,却不被允许。母亲说那本子是写作业用的,我抄写金字旁的字纯粹是瞎操心、多管闲事。她还撇着嘴,很不满地念叨说有那时间和心思白忙活,还不如帮她多打一点儿猪草。我向父亲借用过的本子,父亲也不同意,理由是给新生娃娃取名字是吉利的喜事,用旧的纸不好。

我又请求是否可以用上坟用的那种黄表纸,初一祭祖之后,家里还有一小包。父亲一字一句很严肃地说,那是给逝去的祖宗用的,绝对不能用来写抄写生人的名字。他还告诫说我如果我敢用黄表纸,他就让我好好长记性。我明白父亲的意思,当他说出“长记性”三个字的时候,我知道自己定然是闯了祸,犯了很严重的错误。

我铁了心要把母亲所不屑的“闲事”管到底,“万事俱备,只欠纸张”。我提前把家里的日历撕了一页,可悲地发现原本应该空白的背面,却被正面透过的油墨染得黑黑的。我不死心,再撕一页,这页是红色的油墨,字写上去还是看不清楚。无奈,我瞄上了家里大门上的对联。写着黑字的红纸是那样的簇新,那样的红彤彤,那样的喜气。我小心翼翼地问父亲是否可以撕下对联用来写字,父亲尽管面有难色却也没否认。以我对父亲脾气的了解,他没反对就是默许了。

第二天,趁着母亲不在家,我就寻思着怎么把对联撕下来。我们家家户户都是用面粉熬糨糊贴对联,这样贴的对联结实,不容易被风刮破。除夕那天卖力地涂抹糨糊,把对联贴得结实服帖的我,此刻却很为上一年自己愚蠢的行为恼火。小心翼翼地折腾了许久,撕下来的对联坑坑洼洼、凹凸不平,四个角的红纸都被泡软变形了。我把红纸铺在四方桌上,学着父亲裁剪黄表纸的方法,一折、两折、三折,用大拇指的指甲细细划过折痕,再用手掌把纸抚平。我拿出菜刀,用抹布擦过,将刀刃对着折痕,斜着刀慢慢地一点点移动。裁纸是力气活,还需要技巧。可怜我第一次尝试,加之做贼心虚,裁剪得格外吃力,裁出的边线歪来扭去,和狗啃的一般。

父亲正好从外面回来,看到光秃秃的大门,顿时明白了一切。他扑哧一笑,可能是看不过我笨手笨脚的样子,竟然走过来帮忙。只见父亲三下五除二,唰唰唰几下就把红纸裁好了。接着他还替我把没有墨迹的红纸,裁成四四方方的纸片。“拿去写吧,喜欢动脑子写字是好事。”

细细数了一下,父亲一共给我裁了十一张红纸。我如获至宝一般,欢喜地把自己关在房间里。我早已从墙壁上密密麻麻的数字中圈出了最满意的十个字。一个数字对照一个页码,先把字抄下,再把意思抄下。写了一页又一页,那十个金字旁的字写了四张红纸。最后,我还在第五张红纸上排了顺序,说明哪一个是最好的,哪一个次之。

我把五张红纸拿给父亲看,父亲说有两张的字写斜了,字的大小也不相同,还有好几个涂涂改改的地方。“不错,难得的是这份热心。自己拿去村长家,和他说一说红纸上面那些字的用处。”父亲建议道。

从小开始,作为一个好事者,我曾无数次主动去过村长家,因为要最早知道村里的任何风吹草动,村长家一定是最对也是最好的选择。可是,揣着丝毫没有分量的五张红纸,我却怎么也挪不动脚步。我低着头走路,差点儿撞上拐角的墙壁。我停下脚步,把手指塞进嘴巴啃了起来,大拇指啃完啃中指。啃完手指,又用脚尖在泥地上画圈,画了一个又一个圈。大冷的天,我却感觉自己背心里湿漉漉地直冒汗。

走走停停,终于到了村长家门口。过年的村人闲来无事就喜欢聚在村长家打牌。门口只摆了两张牌桌,但打牌的、看牌的加起来有十多人。我硬着头皮,踩着碎步,快速地溜进村长家。

村长坐在堂屋的长条凳上抽着烟,和几个老婆婆拉家常。我从口袋掏出红纸,手有些颤抖地高高举起,“村长太爷爷,这是我给你家孙子找的带金字旁的最好的字,你选一选。”说完这句话,我几乎都站不直身体了。

“这大过年的,你是给村长送红包啊。”边上有人打趣。

我满脸通红,恨不得马上离开,但又很想让村长看一看我的一番苦心。

“哟,剑敏家囡的字不错嘛,一个个像模像样的。”村长认真地看起了我递过去的红纸。

“这蚂蚁一样写的什么啊?”旁边的人插话道。

“乖囡,可以啊,你可以当半个吉祥先生了。”村长声音洪亮,外面看牌的好几个人都陆续走进来看好戏。

“看不出来,你人小学问大啊。取名字这等难事都做得很有几分样子。”村长竖起大拇指,点头称赞。

“乖囡,你都给村长孙子取了什么名字,说来听听?”人群起哄着。

村长把红纸交回给我,“给大家说说吧,女先生。”

我拿着红纸,带金字旁的十个字,每一个我都无比熟悉,那是我经过一轮又一轮比较之后选出来的。

“‘锴’这个字,意思是好铁,字典里说多用于人名。我觉得这是个好字。”一个字一个字地说下来,方言和普通话交错着使用,不知不觉间我已经没有那么紧张和慌乱了。

“袁世凯的凯就是这个字吧。”有人问道。

“袁世凯是谁?袁世凯的名字怎么写的?”冷不丁地遇到这个问题,可把我难住了。刚冷静沉着下来的心顿时又一阵猛烈地乱跳。

“袁大头的名字,和我家囡说的不是一个字,和门口的章木匠的名字是同一个字。”不知道什么时候,父亲站在了人群中,及时地帮我解困。

“这不容易啊,乖囡,小小年纪整出了这么多名堂,看来我要请你喝满月酒啊。”村长刚说完,围观的村人开始噼里啪啦地拍手叫好。

“不错的,不过我还要考一考你,你猜我大孙子名字用了哪一字,不瞒你说,吉祥先生一早才送来吉祥条子,我看了很满意。如果你猜中了,我正好就不用卖关子,干脆地和乡亲们公布了,另外我还封你一个红包。”说完,村长手拍了一下桌子,很有几分威严。

“猜,猜,猜……”村人的呼喊声一阵高过一阵。

“是三个金,不在我写的字里面。”我赌了一把。

“三个金,那你怎么不写进去呢?”村长笑眯眯地看着我。

“一开始,我只查了金字旁的字,从里面选了十个字。前天,我在水塘埠头,听到你家太奶奶说老潘这慢性子急死人,取个名字比生孩子还花工夫。”众人哄堂大笑。

“接着说。”村长抬手示意大家安静。

“后来,太奶奶说,大孙子五行缺金,取名字补金就是了,一个金不够就补两个,两个金不够就补三个。当时我听不明白,但也好奇是不是有两个金、三个金组成的字。洗完衣服回家,我查了字典,果真有三个金的字,意思是财富兴盛。”

“剑敏,你家乖囡了不得。”村长指着人群中的父亲,再一次竖起大拇指,“到时你爷俩一起来喝满月酒,等一下我就封你一个大红包。”

“读过书到底不一样,不像我们这一辈,自己的名字都不知道怎么画。”说话的是王大伯家的大婶。

“一个女娃娃,和吉祥先生有得一比啊,没想到,没想到。”

“还是要上学堂,读书长见识啊。”

“这以后取名字不用犯愁了,有乖囡,不怕我孙子没个好名字。”

“这字典这么厉害,能查出这么多东西。”

……

取名字让我大出风头,村长还让他家大孙子做了我的干弟弟。他说这是破例给的待遇,原本按照村里的辈分,我得喊他孙子叫叔叔。

“哎,时代变了,现在不兴这论资排辈了,按照老理,我高你父亲两辈,你父亲和我孙子是一辈,你要喊我大孙子一声叔叔。哈哈。”

从此,村里的人,不论男女老少,都喊我“字典囡”。“囡”在字典里的意思是“小孩儿”,专门用来指小女孩儿;“囝”在字典里的意思也是“小孩儿”,专门用来指的小男孩儿。我这才明白,村里喊女孩子叫“乖囡”,喊男孩子叫“皮囝”,发音一样,写下来却不是同一个字。

这以后,村里有新生的娃娃要取名字,家里的老人就会带着红纸,裁得四四方方,登门告知他们的意愿,请我从字典里找几个符合要求的字备用。老人们说我肯用功,耐得了烦,每次都是有求必应,不像“吉祥先生”爱摆谱,对他们的提问装聋作哑,总想着三言两句就糊弄过去。因为这一份热心,我小小年纪经常有机会吃酒席,让同龄人羡慕不已。

话说上次背着母亲裁剪对联剩下的六张红纸,我一直珍藏着。再后来,我还用红纸发明了可以反复使用的草稿纸。先在红纸上厚厚地涂一层猪油,等红纸把猪油吸收得差不多之后,在红纸上覆一层透明的薄膜,再用力压实。这个草稿纸的好处在于不用消耗笔墨,只要用小棒或者用过的圆珠笔芯在上面轻轻写字,薄膜上就能清晰地显出字来。等整张纸写满了,把薄膜和红纸分离、掀开,然后压实就可以再次使用,等薄膜破了换新的便好。

我这一次的摸索终于赢得母亲的肯定。她觉得这才是做正事:一则可以省下买笔芯的钱,节约家里的开支,二则薄膜算是废物利用—家里给西瓜、水稻育秧之后有很多卷成团、堆在角落的废弃薄膜。

再后来,我依旧爱卖弄自己的学问,还新添了一样爱臭美、喜打扮的坏毛病。那剩下的红纸又激发我创造了“红纸口红法”。用水均匀地蘸湿嘴唇,舔干水分,把那四四方方的红纸对折,放在唇间,上下唇“叭”的一声压一下,再“叭”的一声压一下,反复几次嘴唇就变得鲜红。

我涂着血色鲜红的嘴唇,招摇地走在村里,甚是得意。这个方法很快就在女孩子中流行开来,家家户户的对联都遭了殃。母亲知道后,摇头叹气一番却也不干涉、不啰唆。据说是因为父亲和母亲讲了一个大道理:爱读字典的女孩定成气候,再淘坏不到哪里去。