大河口墓地所出顶盘铜人探析*

陈民镇

(北京语言大学中华文化研究院)

山西翼城大河口墓地系西周时期的霸国墓地,其中M1 与M1017 分别出土有一件顶盘铜人,即M1:271-4 和M1017:20(图一;图二)。两尊铜人皆恭敬跽坐,双手置于膝上,头上顶盘。M1:271-4铜人身着华服,通高15.2 厘米;M1017:20 铜人则上身裸袒,下身着蔽膝,通高13 厘米[1]。关于顶盘铜人的身份与功用,学界尚有分歧,本文试作探析。

图一 大河口顶盘铜人(M1:271-4)

图二 大河口顶盘铜人(M1017:20)

一、顶盘铜人性质诸说辨正

关于顶盘铜人的性质,目前有如下诸说:

1.灯具说

由于M1:271-4 盘径不过7.8 厘米,M1017:20盘径不过6.7 厘米,体量过小,铜人头上的铜盘显然不是实用的盥洗用器。而顶盘铜人的造型又与后来的青铜灯有相似之处,故有学者认为顶盘铜人实为灯具。如发掘者谢尧亭曾指出:“这件器物我们推测可能是一件青铜灯,如果真是这样,当是目前发现最早的青铜灯了。”[2]杨勇伟亦认为:“大河口这件器物虽然具有盘的造型,但若从它的体量与功能方面分析,将其定名为盘显然有些牵强,事实上其形制更像是一件青铜灯具。”[3]此外,有以灯具为研究对象的学位论文也将大河口顶盘铜人视作目前所见最早的灯具[4]。

灯具说的问题在于:其一,目前所知明确的青铜灯(包括人物造型的青铜灯)是在战国秦汉时期才开始集中出现的,人物头顶灯盏造型的出现更是迟至西汉晚期[5],学者认为大河口墓地所出顶盘铜人“把古代青铜灯具的发现从战国时期提前到了西周时期”[6],但中间存在较大的缺环;其二,大河口墓地出土的两件顶盘铜人,头上所顶之物显然是盘而非灯盏,下文将论及,两件顶盘铜人的铜盘与同墓所出青铜盘形制相合;其三,铜人所顶铜盘并无灯芯的构造以及使用迹象。可见,灯具说难以成立。

2.卣盖置架说

由于M1:271-4 出土时被置于提梁卣M1:271-1 中,因此芦栋浩提出了顶盘铜人系卣盖置架的猜想[7]。芦氏所讨论的顶盘铜人,实际上是M1017:20,其文所记有误。M1017:20 出自铜尊M1017:21,铜尊M1017:21 又置于铜甗M1017:22之内,与提梁卣无关。而铜尊与铜甗并无器盖,故置架之说难以成立。出自提梁卣的是M1:271-4,但提梁卣M1:271-1 中除了M1:271-4,还放置了2 件铜觯。因此,盛放顶盘铜人的青铜容器与顶盘铜人的功能并无直接关联。

3.奴隶/俘虏说

杨勇伟曾联系一件流散香港的有铭晋侯铜人,认为与大河口墓地所出顶盘铜人近同,应为奴隶或俘虏[8]。本文虽不同意杨氏的灯具说,但认为他对铜人身份的判断是可信的。王坤鹏亦指出,M1017:20 造型与晋侯铜人极为相似,所描绘的应当是同一族类的淮夷俘虏[9]。不过他们的讨论仅限于M1017:20,且未作进一步的分析。以下试从顶盘铜人的身份及用途出发,对奴隶/俘虏说加以补充论证。

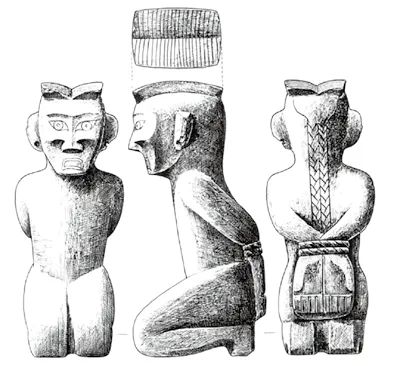

二、晋侯铜人与肉袒面缚战俘

杨勇伟所提及的有铭晋侯铜人,自山西一带被盗后流落到香港私人藏家之手,苏芳淑、李零二位学者曾有介绍(图三)[10]。该铜人与大河口M1017:20 颇为相似[11],其共同点如下:(1)二者均为跽坐姿态;(2)二者体态相似,均较清瘦;(3)二者发式相近,似均无发;(4)二者脸型相似,下巴前凸;(5)二者五官相似,均为直鼻、细眼、细口;(6)二者均上身赤裸,以浅刻圆圈表现双乳;(7)二者下身均着蔽膝(蔽膝形制略有不同)。

图三 晋侯铜人

所不同者,晋侯铜人稍高,高17.2 厘米;晋侯铜人双手反缚,M1017:20 则双手置于膝上;晋侯铜人头上无物,M1017:20 则头顶圆盘。苏芳淑、李零认为晋侯铜人头戴平顶帽,但不能排除一种可能,那便是所谓的平顶帽上本有某种容器(如盘),但因某些原因已被剥离[12]。

晋侯铜人身上尚有M1017:20 所未见的铭文,自颈部下延至胸腹和蔽膝,呈两行排列,其铭文曰:

唯正(?)[13]月,淮夷伐格(霸),晋侯搏戎,获厥君厌[14]师,侯扬王于兹[15]。

所谓“格”,过去多有异说[16],目前业已究明“格”即大河口墓地所见霸国[17]。铭文谓淮夷入侵霸国,晋侯则助霸国反击戎人(此指淮夷)[18],并擒获淮夷之君(名唤厌师)。为了纪念这一胜利,颂扬周王之德,晋侯铸造了这件器物。由于有铭文参照,我们不难推知,铜人所表现的正是被俘的淮夷之君厌师。

苏芳淑、李零指出“从这铜人反背双手跪坐的造型来看,他是俘虏或奴隶的身份还是可以相信的”,至于铜人裸身的特点,则结合春秋时期江淮流域的玉人讨论,意在说明赤裸上身、下着蔽膝是淮夷的服饰特点[19]。这固然是一种思路,此外,我们尚可结合先秦的惩戒与投降制度予以认识[20]。李学勤便指出,该铜人表现的是俘虏肉袒面缚的形象[21]。

《史记·宋微子世家》云:“周武王伐纣克殷,微子乃持其祭器造于军门,肉袒面缚,左牵羊,右把茅,膝行而前以告。”所谓“肉袒”,即裸露上身[22];所谓“面缚”,据司马贞《索隐》,指“缚手于背而面向前”,即反背双手捆绑[23];所谓“膝行”,即跪着行进,以示畏服。晋侯铜人正合乎以上特征。此外,《左传》僖公六年载许僖公投降楚成王于武城时“面缚,衔璧,大夫衰绖,士舆榇”,《左传》宣公十二年载郑襄公投降楚庄王时“肉袒牵羊”以降,《左传》昭公四年载赖君投降楚灵王时“面缚衔璧,士袒舆榇,从之”,《山海经·海内西经》载贰负之臣被“反缚两手”,《史记·越王勾践世家》载吴王夫差“使公孙雄肉袒膝行而前,请成越王”,《史记·廉颇蔺相如》谓廉颇“肉袒负荆”,《华阳国志·南中志》谓晋国将领毛炅被吴国将领陶璜“裸身囚结面缚”,皆可见肉袒面缚正是古代羞辱战俘或罪人的措施。

肉袒面缚的形象,尚可见于三星堆—金沙文化[24]的石人形象,其中芝加哥美术馆藏1 件[25]、成都方池街出土1件[26]、广汉三星堆遗址出土2件[27]、成都金沙遗址出土8 件(图四)[28]。三星堆、金沙所见肉袒面缚人像,无论是发式(均作中分、有发辫)、衣着(均为裸身)还是面部特征皆有共性,而与同遗址的其他青铜人像不同,当共同来自某一族群[29]。正如与三星堆文化同时的殷墟,多以羌人为俘虏或人牲[30]。甲骨文所见字系捆缚羌人的专字[31],商周的人牲人殉骨骸便多作捆缚状[32]。

图四 金沙遗址出土石人(2001CQJC:716)

肉袒面缚的人像,亦多见于古埃及、古玛雅等文明。古埃及、古玛雅等文明中的裸身雕像本就习见,贵族亦不例外,但衣冠礼乐在商周文明中占有重要地位,因此商周贵族注重服饰,不以裸身示人。出自周文化区的晋侯铜人袒露上身,已表明其身份非同寻常,非异族或俘虏不能比拟。至于大河口M1017:20 铜人,亦裸袒上身,虽未反缚,亦当是战俘之属。从三星堆和金沙的发现看,俘虏的形貌皆有共性,M1017:20 铜人与晋侯铜人之间亦极相似。既然晋侯铜人表现的是淮夷之君,那么M1017:20 铜人的形象很可能也属于淮夷。这尚是推论,下文将结合大河口M1017 所出青铜盘铭文作进一步论证。

三、顶盘铜人与青铜盘互证

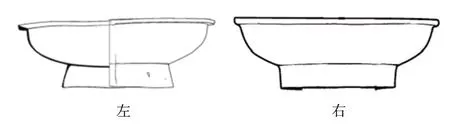

大河口M1 除了顶盘铜人M1:271-4,尚出有青铜盘M1:3。该盘圆形直口,宽折沿上翘,斜方唇,弧腹内收,圜底近平,圈足外撇。而M1:271-4头顶的圆盘口微敞,窄折沿,小方唇,弧腹缓收,圜底近平,高直圈足,足底较平(图五)[33]。

图五 青铜盘M1:3(左)与M1:271-4 头顶圆盘(右)对比

大河口M1017 除了顶盘铜人M1017:20,尚出有青铜盘M1017:41(即霸伯盘)。该盘近圆形,口微敞,窄折沿略上翘,方唇,浅盘,上腹微鼓,下腹圆弧内收,圜底;圈足,足底外撇且下折成阶;双耳,耳顶面高出口沿,耳穿为长方形;上腹饰一周凤鸟纹;有铭文。M1017:20 头顶的圆盘直口,窄折沿上翘,小方唇,浅直腹,附耳,圜底,圈足,上腹无纹饰(图六)[34]。

图六 青铜盘M1017:41(左)与M1017:20 头顶圆盘(右)对比

两件顶盘铜人头顶的圆盘与同墓所出青铜盘的形制大体一致,但又有一定区别。由于顶盘铜人头顶的圆盘并非实用器,故造型可以简化,且不必施加纹饰;而且圆盘是与铜人的头顶相衔接的,因此盘的圈足需要与铜人的头型配合,两个小圆盘的圈足皆收窄,并在圈足之下添加圆形垫圈,从而与铜人的头顶相连。

顶盘铜人与同墓所出青铜盘形成了某种照应,霸伯盘M1017:41 所见铭文则可提供进一步的重要信息。铭文曰:

唯正月既死霸丙午,戎大捷于霸,伯搏戎,获讯一夫,伯对扬,用作宜姬宝盘,孙子子其万年永宝用[35]。

不难看出,该铭文与晋侯铜人铭文颇有交集。苏芳淑、李零曾指出晋侯铜人或可与晋侯苏钟相联系,二者铭文均提及某晋侯参加征伐淮夷之战事[36]。晋侯苏钟铭文所记战事大致在西周厉宣时期。李学勤则联系敔簋(《集成》4323)铭文,将铜人的年代定在周厉王、晋厉侯时期[37]。李伯谦、刘绪等学者认为,晋侯铜人或出自晋成侯之墓[38],如此则可将晋侯铜人的时代提前到周恭王时期[39]。黄锦前认为李伯谦、刘绪二位学者的理由更加充分,进而指出霸伯盘铭文“伯搏戎”与晋侯铜人铭文“晋侯搏戎”是密切相关的两件事,霸伯盘所见“戎”指淮夷[40]。王坤鹏亦指出霸伯盘铭文与晋侯铜人所记系同一事件,此次御戎之战发生于恭王时期,大河口M1017 所见器物晚至恭王,并联系霸伯方簋(M1017:42)、任鼎(《铭图》2442)诸器铭文所记周王于正月在泜水一带的活动加以讨论[41]。准此,恭王某年正月,淮夷入侵霸国,晋侯(或即晋成侯)与霸国共同御戎,最终俘获淮夷之君。两篇铭文具有互文性,兹比较如下[42]:

晋侯铜人铭文 霸伯盘铭文唯正(?)月 唯正月淮夷伐格(霸) 戎大捷于霸晋侯搏戎 伯搏戎获厥君厌师 获讯一夫

在克戎之役胜利之后,晋国铸造了晋侯铜人,并在铜人身上施以铭文;霸国则铸造了霸伯盘纪念此事,与霸伯盘同墓所出顶盘铜人M1017:20亦是此次战役的纪念物。两篇铭文的出发点不尽相同,晋侯铜人铭文强调晋侯的贡献,霸伯盘铭文则未言及晋侯,而只是称扬霸国之功。尽管如此,两篇铭文所叙事件相同,俘虏数量相同,“搏戎”之类的措辞亦相近,可相互发明。霸伯盘铭文所云“获讯一夫”,或对应晋侯铜人铭文的“获厥君厌师”。考虑到顶盘铜人M1017:20 与霸伯盘的照应,以及M1017:20 与晋侯铜人形貌的酷肖,我们不妨大胆推测M1017:20 所表现的亦为淮夷之君厌师。

四、铜人何以顶盘?

既然M1017:20 表现的是淮夷战俘,甚至可以落实到淮夷之君厌师,那么它何以铸造成铜人顶盘的形式呢?这还得从盘的功用说起。

《左传》僖公二十三年载:“秦伯纳女五人,怀嬴与焉,奉匜沃盥,既而挥之。”讲的是秦穆公送给重耳五个女子,其中包括怀嬴,怀嬴捧着盛水的器皿侍奉重耳沃盥,重耳却挥手示意其离去。所谓“沃盥”,指浇水洗手。孙诒让曾指出:“沃盥者,谓行礼时必澡手,使人奉匜盛水以浇沃之,而下以槃承其弃水也。”[43]古人濯手,以匜盛水浇之,槃(盘)则在底下承接废水。《礼记·内则》云:“进盥,少者奉槃,长者奉水,请沃盥,盥卒,授巾。”据此,少者捧盘,侍奉长者沃盥。而从《左传》的记载看,卑者(侍妾)亦侍奉尊者沃盥。

据《国语·越语上》,勾践在会稽之耻之后“卑事夫差,宦士三百人于吴,其身亲为夫差前马”。《吴越春秋·勾践入臣外传》亦谓勾践夫妇“夫斫锉养马,妻给水、除粪、洒扫”。被俘虏的淮夷之君或许也曾卑事霸伯,如捧盘侍奉霸伯沃盥,以示臣服。

那么,顶盘铜人是否便是战俘头顶铜盘伺候沃盥的真实写照呢?尽管世界上不少地区(如非洲、东南亚、美洲)的民族有头顶重物的载物习惯,但头顶重物通常是在动态行走中进行的,而非静止状态。如若一人跽坐头顶铜盘,不但需要保持平衡,还要承接浇下的废水,恐怕是不大现实的。如若跽坐顶盘,也应该如三星堆2 号器物坑喇叭座顶尊跪坐人像(K2 ③:48)所表现的那样双手扶持容器[44]。因此,本文倾向于铜人顶盘是艺术性的拼合。铜人所表现的对象——淮夷战俘生前或许的确捧盘侍奉,但铜人顶盘的造型应是艺术化的再现,而非写实。战胜国借此表达对敌酋的羞辱,并显扬自己的战功。

此类艺术性的拼合,尚见于西周至春秋的一些青铜器。如山西北赵晋侯墓地所出西周时期的方座筒形器I11M63:86(图七)、鼎形方盉I11M63:123[45]、现藏上海博物馆的晋侯铜盨及铜匜[46],陕西扶风齐家村所出西周盘[47],陕西宝鸡茹家庄所出西周鲤鱼尊[48],安徽黄山屯溪西周土墩墓所出裸体铜人器座[49],山东省博物馆藏裸人铜方鼎[50],山东沂源县姑子坪周代墓地所出铜盘M1:13[51],陕西韩城梁带村春秋芮国墓地所出方鼎M26:136[52],甘肃礼县圆顶山春秋时期秦墓所出铜盉98LDM1:21[53]等等,器足或器座皆表现为人形。这些人形大多裸袒,发式古怪[54],或蹲坐,或跪坐。汪涛指出此类人像有的明显是北方少数民族的形象,西周青铜器已经开始有用奴隶或刑徒来做装饰的趋向[55]。商周时期的低贱者人像,多裸袒、跪坐,属于被统治者和被压迫者[56],有的可以确认是来自异族的俘虏或罪隶[57]。以动物形象为器足,在商代便见于青铜器,北赵晋侯墓地除了出现多件以人为器足的器物,尚有以鸟、虎等动物为器足的器物,二者的造型原理息息相通。《周礼·秋官·掌戮》云:“墨者使守门,劓者使守关,宫者使守内,刖者使守囿,髡者使守积。”受刑的罪隶要服劳役,西周时期的刖人守囿车、刖人守门方鼎等器物便是写照[58]。作为器足的人物身份卑下,与动物一样可供役使,以他们作为器足,不无贬低、羞辱俘虏与罪隶的意味。大河口顶盘铜人的形象,也需要在此背景下加以理解。

图七 天马—曲村晋侯墓地方座筒形器(I11M63:86)

五、M1:271-4 铜人的问题

既然M1017:20 铜人所表现的是淮夷战俘,那么M1:271-4 铜人又该作何理解呢?两件顶盘铜人的造型极为相近,以理揆之,二者的身份与用途当有一致性。但将M1:271-4 铜人解释为战俘亦有难处。M1:271-4铜人服饰齐整华贵,与裸袒上身的M1017:20 铜人不同。

大河口M1017 或当恭王时期,M1 则相对较早,其下限不晚于昭王时期[59]。两个顶盘铜人之间存在一定的时间差,铜人的形貌也有较大的差异。M1017:20 是对早先M1:271-4的模仿和沿袭,均表明铜人的臣服,但二者表现对象的族属并不相同。M1017:20 铜人的族属当为淮夷,而“淮夷”一词在青铜铭文中出现、淮夷占据淮河上游并频繁与周王朝发生冲突,是从周穆王时期开始的[60]。因此,M1:271-4 铜人不大可能表现的是淮夷。

服饰是重要的突破口。M1:271-4 铜人上衣为方领,下身着蔽膝,似非蛮夷。类似的方领[61],主要见于西周的人像,如洛阳东郊西周墓所出玉人(图八)[62],以及另外2 件传世西周玉人(图九)[63]。与M1:271-4 铜人衣领最为接近的当属洛阳北窑西周墓所出车辖铜人M451:18(图一〇)[64],有学者认为该车辖铜人的衣领当为所谓“曲领”[65]。目前所见西周的人物形象较少,而从有限的西周玉人及铜人材料看,方领便至少有5 例,因此一些学者认为方领是西周的主流服饰类型[66]。果其如此,那么M1:271-4 铜人当属周文化系统。霸国的统治阶层或来自戎狄,但受商周文化同化[67],西周中期的霸国文化已完全属于周文化系统。该铜人顶盘随葬,有侍奉墓主之意,方领又似乎是西周的主流服饰,如此一来,铜人很可能便是墓主的近臣或侍从。但由于有关西周服饰的材料相当缺乏,上述方领人像是否能反映西周的主流服饰,仍有讨论的空间。

图八 洛阳东郊西周墓玉人

图九 西周玉人

图一〇 大河口M1:271-4铜人(左)、洛阳北窑西周墓车辖铜人(中、右)

从 一 些 线 索 看,M1:271-4 铜人作为墓主近臣或侍从的可能性并不大:

其一,出土的东周人像、服饰实物以及文献记录,皆以交领右衽为主,如果西周主流贵族服饰的衣领为方领(并非严格意义上的右衽),那么西周与东周服饰的差异是否果真如此之大,便成了问题。

其二,与M1:271-4 同出的还有2 件漆木俑(图一一)[68],其上衣为交领右衽,与M1:271-4 铜人不同,木俑的服饰或许能真正反映墓主人侍从的服饰特征。

图一一 大河口M1漆木俑

其三,与其他古代文明相比,早期中国少有世俗人像,而世俗人像多不表现统治阶层,而主要表现被统治者和被压迫者,是作为主人的亲信近臣、姬妾仆从及被征服和敌对的异族首领的代表来随葬的[69]。上述几件西周玉人是否表现的是西周贵族,亦不能论定。

商周时期的周边民族,其贵族亦可能身着华服。如蜀地三星堆器物坑所出青铜立人,服饰便颇为繁缛。茹家庄M1 所出铜人[70],下身便有类似于蔽膝的装束。前述淮夷俘虏,亦着蔽膝。殷墟妇好墓出有15 件玉石人像,其中有衣冠华贵如玉人371 者,也有上身赤裸如石人376 者,以及全身文身如玉人372 者[71]。石人376上身裸袒,下身着蔽膝,与晋侯铜人及大河口M1017:20 相类[72];发式为辫发,辫发的发式多被视作蛮夷之俗[73]。玉人372 文身,多见于越人以及其他民族,可参见吴越地区出土的鸠杖杖首[74],头发剪短且辫发,此亦非中原传统发式。类似的短发造型,亦见于玉人375、玉人头534、玉人头374 等。除了玉人371,妇好墓的其他玉石人像多被视作奴隶等地位低下者[75]。从一些人像裸袒以及文身、非中原传统发式的特点看,它们应非商人。至于玉人371,衣着雍容,似乎很难与俘虏挂钩。其发式为长辫盘头,或可暗示其身份[76]。有学者曾指出玉人371 后背被插入柄状物,或是具有受虐于墓主神圣之灵的巫术意义;白草坡墓地所出玉人M2:59 作捆缚状,或是墓主人至死仍不放过之人的巫术厌镇法[77]。巫术的确可以为我们理解某些玉石人像或青铜人像提供一种视角。总之,殷墟妇好墓所出玉石人像的形貌衣着各不相同,有的明显来自中原之外。有学者已经指出,这些人像表现的是不同族属的方国贵族形象,是商王朝为夸耀政绩而塑造的[78]。大河口M1017:20 便是为了显扬战功而铸,M1:271-4 亦或有类似的功用。异族首领或俘虏的雕像,不一定需要表现其被捆缚或剥去外衣的状态。

我们回过头来审视西周的几件方领人像。一些学者认为,洛阳东郊西周墓玉人表现的是奴隶,双手被戴上一副约为身长三分之一的大手枷[79],有学者进而落实到羌人奴隶[80]。另外两件玉人衣领相似,手势亦相似,皆拱手于前。洛阳东郊西周墓玉人是否手戴手枷,其实尚难坐实,所谓的手枷当是对蔽膝的误读。但所谓拱手的姿势,的确有可能表现的是被捆缚的情状。该玉人的手腕处刻画有细线,其表现的是衣袖抑或绳索不详。照常理而言,拱手或作揖,应作抱拳互握状[81],而非双拳并举。有多件类似姿势的人像,可确认为双手捆缚于前的状态。如出土于殷墟H358 深窖的陶人,或秃头,或盘发,或反缚,或双手被枷锁桎梏(图一二)[82]。再如哈佛艺术博物馆所藏两件商代玉人(图一三;图一四),由于全身赤裸,未着衣物,因此可以确定手腕处的线条为绳索[83]。由此可见,双拳抱于前,的确有可能表现的是俘虏或奴隶受捆缚状,这可以帮助我们进一步理解着方领服饰玉人的性质[84]。

图一二 殷墟被拷陶人

图一三 商代玉人

图一四 商代玉人

与M1:271-4 铜人服饰最为接近的洛阳北窑西周墓车辖铜人,由于该铜人双拳抱于前,因此高西省认为它表现是受到“束手”刑罚的下层奴隶形象[85]。以人物为车饰,亦见于其他两周车器,与人形器足、器座一样,这些车饰铜人多是低贱者形象或异族形象。如陕西西安鄠邑区宋村春秋秦墓所出车饰为被捆缚的奴隶[86],其他车饰铜人则多未见衣物;如河南三门峡李家窑西周墓地、甘肃张家川马家塬战国墓地所出车辖,铜人皆头戴尖顶帽,马家塬所出铜人上衣左衽,表现的应是西北民族[87];再如陕西宝鸡茹家庄墓地所出车饰人像[88],发式为披发,背后有文身,当是西北民族形象[89]。考虑到类似车饰人像的性质,北窑西周墓车辖铜人很可能也是异族俘虏或奴隶。而M1:271-4铜人的服饰与北窑西周墓车辖铜人如此相似,不排除M1:271-4 铜人是同样的身份。

六、结 论

最后总结全文观点如下:

其一,大河口墓地所出顶盘铜人不是实用器,它们既非灯具,亦非卣盖置架;

其二,晋侯铜人表现的是被俘的淮夷之君厌师,其肉袒、面缚、膝行,正合于先秦投降者的装束;

其三,大河口墓地的两件顶盘铜人各自与同墓出土的青铜盘形成照应;

其四,据霸伯盘铭文,M1017:20 铜人所表现的也是淮夷战俘,联系晋侯铜人等材料,推知M1017:20 铜人亦或是淮夷之君厌师;

其五,M1017:20 需要联系西周、春秋时期流行的以人物为器足的现象,铜人顶盘应非实际情形的写照,而是含有压制、羞辱异族俘虏的寓意;

其六,M1:271-4 铜人很可能也表现的是异族俘虏,但并非出自淮夷;

其七,商周时期的玉石或青铜人像,其中有一重要主题是异族首领、俘虏或罪隶,出于纪功、厌胜等目的而作。