日常生活视角下《满床笏》传奇的传播与接受

范翠琪

传奇《满床笏》创作于清代初期,主要演绎郭子仪建功封王致家门荣显事;因其中含有十个以“醋”命名的出目,乃演节度使龚敬惧内之事,故又名《十醋记》。从戏曲文学的角度看,此剧艺术水平和思想格调并无突出之处,绝非上品。目前学界主要关注其在《红楼梦》中的意义呈现;此外,亦有关于其与《打金枝》异同的考辨(1)具体可参看郭桄《〈打金枝〉与〈满床笏〉》,《戏曲研究》第45辑,北京:文化艺术出版社1993年,第187页;张艳琴和李岗《花雅之争视域下的〈打金枝〉与〈满床笏〉》,《戏剧文学》2013年第4期等论文。。总体而言,相关研究并不多见。然而,从戏曲演出的角度看,此剧因积极宣扬中国传统社会的主流价值观,颇具吉祥象征意义,兼有热闹喜庆的场面和喜剧性的情节,富含世俗趣味,故而在清代至民国盛演不衰,不仅是昆曲的经典剧目,亦被多种地方戏改编演绎。在演出的影响下,《满床笏》的图像亦深入日常世界,成为世人日常生活中的一个吉祥元素。因此,从日常生活的视角考察《满床笏》,必然会在文学评价和文人评价之外,发现此剧更为丰富、更加真实的价值;而以此为切入点,亦可进一步观察和思考戏曲与日常生活的关系。

一、《满床笏》的世俗理想与吉祥寓意

《满床笏》现存清康熙年间刻《绣刻传奇八种》所收本、清初刻《传奇十一种》所收本、清金陵书肆刻《笠翁传奇五种》所收本、清初刻本,以及中国艺术研究院藏清抄本两种和国家图书馆藏古吴莲勺庐抄本。这些版本属于同一系列。前四种刻本基本相同,应是此剧最早期的版本,均题剧名为《十醋记》,并注明别名为《满床笏》。另有清嘉庆十一年(1806)旧大班抄本,题剧名为《满床笏》,仅抄录演绎郭子仪故事关键情节的六出戏。此外,亦有各种戏曲选本收录此剧散出,均题剧名为《满床笏》。

“满床笏”乃是家门昌盛、富贵荣显的象征,古人诗文多用以为典。这一典故出自《旧唐书·崔神庆传》:

开元中,神庆子琳等皆至大官,群从数十人,趋奏省闼。每岁时家宴,组珮辉映,以一榻置笏,重叠于其上。(2)刘昫等:《旧唐书》,卷七七,北京:中华书局1975年,第2691页。

《新唐书·崔琳传》亦有相似记载:

神庆子琳……其群从数十人,自兴宁里谒大明宫,冠盖驺哄相望。每岁时宴于家,以一榻置笏,犹重积其上。(3)欧阳修、宋祁等:《新唐书》,卷一○九,北京:中华书局1975年,第4097-4098页。

《通俗编》“满床笏”条谓:“流俗以此事属郭汾阳,谬。”(4)翟灏:《通俗编》,卷三七,北京:商务印书馆1958年,第836页。由此可知,《满床笏》末出《笏圆》所叙郭子仪六十寿诞,因七子八婿皆为显宦,孙子亦中进士,且有朝中文武来贺,故而笏板堆积满床等情节,应是对崔神庆家族“满床笏”之事的转借或嫁接。当然,这种转借或嫁接并非凭空附会。考《旧唐书·郭子仪传》《新唐书·郭子仪传》等文献可知,郭子仪不仅以战功封汾阳王,其子孙和部属大多也都位至高官、封将拜相:

子……八人,婿七人,皆朝廷重官。诸孙数十人,每群孙问安,不尽辨,颔之而已。参佐官吏六十余人,后位至将相,升朝秩贵位,勒其姓名于石,今在河中府。人士荣之。(5)刘昫等:《旧唐书》,卷一二○,第3466页。

八子七婿,皆贵显朝廷。诸孙数十,不能尽识,至问安,但颔之而已。富贵寿考,哀荣终始,人臣之道无缺焉。(6)欧阳修、宋祁等:《新唐书》,卷一三七,第4609页。

尽管史书所载的“八子七婿”在《满床笏》中演变为“七子八婿”,但后者并无实质性的变化,依然指向郭子仪子孙满堂的盛况。因为郭子仪家门荣显确为信史,故而“流俗”将“满床笏”故事“属郭汾阳”,亦可谓合乎情理逻辑。而经过历代戏曲小说等俗文学艺术的改编与传播,“满床笏”已被贴上了“郭子仪”的标签。除了少数文人的考证辨疑,在世人的认知中,这一故事的主人公乃是郭子仪,而非崔神庆或其子孙。

崔神庆晚年因坐张昌宗党而流放钦州,不久即卒,年七十余(7)刘昫等:《旧唐书》,卷七七,第2690页。。与之相比,郭子仪“权倾天下而朝不忌,功盖一代而主不疑,侈穷人欲而君子不之罪”(8)刘昫等:《旧唐书》,卷一二○,第3467页。《新唐书》所载稍有出入:“权倾天下而朝不忌,功盖一世而上不疑,侈穷人欲而议者不之贬。”《新唐书》,卷一三七,第4614页。,功勋卓著,富贵超群,又能全身善终,更兼享寿八十五,可谓福禄寿全,显然更加符合世俗理想。《满床笏》所叙郭子仪故事,即在史实的基础上进行改编,将郭子仪塑造为近乎完美的世俗理想偶像,积极宣扬了世人所崇奉的建功立业、多子多福、富贵寿考等价值观念。

至于《满床笏》所叙节度使龚敬惧内故事,乃与郭子仪故事穿插并行,情节内容大致为:龚敬四十无子,为子嗣计,私买部民之女萧氏为妾;龚妻师氏虽善妒,却又通情达理,后亦接纳萧氏;龚敬原本命中无子,但因夫妻二人诚心供奉观音和张仙,终获神佛赐予一子一女。考唐史,唐代并无名为“龚敬”的节度使。《曲海总目提要》称龚敬原型乃是由明仕清的龚鼎孳,师氏原型则是龚鼎孳宠妾顾眉:

合肥龚鼎孳……门下多知名士。其继室顾氏名湄(9)顾眉,原名顾媚,号横波,龚鼎孳宠妾。据顾眉友人余怀所作《板桥杂记》载,龚鼎孳后“竟以顾为亚妻”。可知顾眉非龚鼎孳继室,《曲海总目提要》记载有误。,有才藻,善治家政。鼎孳宾客甚众,有求于鼎孳,顾辄为賙给,无少吝。门下皆感激,而鼎孳亦颇从顾言。鼎孳他姬有子,顾无所出,门下士作此剧,于顾生日演之。摹写节度使龚敬惧内情形,至于跪门请罪,以悦其意。(10)董康等:《曲海总目提要》,卷四○,天津市古籍书店1992年影印1928年大东书局本,第1720-1721页。

《投辖小志》亦有相似的记载(11)具体可参看蒋瑞藻撰,蒋逸人整理《小说考证》,杭州:浙江古籍出版社2016年,第450页。。如果这些文献所载属实,那么《满床笏》实际上是将两个不同时空中的人物故事进行改编与捏合,以双线展开叙事,使二者构成相互对照的关系。而富贵双全的龚敬对子嗣的渴求,更加凸显出郭子仪的多子多福和福禄寿全,在客观上强化了这些世俗观念的价值宣传。

总体而言,不论是对建功封王的向往,还是对富贵寿考的欣羡,抑或是对多子多福的期盼,《满床笏》所传达的均是中国传统社会的主流价值观念。对于当时人而言,此剧寄托了多重的美好祝愿和吉祥寓意,展现了颇为积极、正向的精神内核,充分满足了世人趋吉向吉的心理需求。这正是《满床笏》在清代至民国盛演不衰以及深入日常生活的根本原因。此外,演绎龚敬惧内情状的出目富含喜剧趣味和世俗情趣,而《笏圆》等出目的演出通常又具有排场热闹和气氛热烈的效果。这些特点无疑强化了《满床笏》喜庆吉利的风格,使之更有利于为社会大众所接受和广泛传播。

从实际演出情况看,《满床笏》的确被认为是吉利戏、吉庆戏或吉祥戏,如《海上花列传》载:

堂戏照例是《跳加官》开场,《跳加官》之后系点的《满床笏》《打金枝》两出吉利戏。(12)韩邦庆:《海上花列传》,北京:华夏出版社2016年,第112页。

在《红楼梦》第二十九回“清虚观打醮”中,《满床笏》具备了典故的功能,象征了贾府极盛的命运,彰显了此剧的吉祥属性。由此可见,《满床笏》非常适合在各种吉庆祭祀或娱乐应酬的场合演出,而剧中的经典出目往往还会作为开场戏或终场戏,俞樾《春在堂随笔》即载:

人家有喜庆事,以梨园侑觞,往往以《笏圆》终之。(13)俞樾著,徐明、文青校点:《春在堂随笔》,卷七,沈阳:辽宁教育出版社2001年,第98页。

在这种情况下,《满床笏》的象征性和仪式性特征表现得尤为明显。正因为如此,此剧以演出和图像为载体的传播实际上几无限制。这也就意味着,《满床笏》可以进入较为深广的日常世界,与日常生活发生密切的关系。

二、以演出为载体的传播与接受

《满床笏》的演出形式大致可分为全本戏、半本戏和折子戏。全本戏的演出,可参看《野叟曝言》的相关内容。《野叟曝言》的作者因有意将文素臣塑造成郭子仪之类的人物,故而根据情节所需安排了四次全本《满床笏》的演出,极具类比性、映射性和象征性(14)具体可参看《野叟曝言》第八十四、八十八、一百一十七回。。关于半本戏演出的信息相对较少,可以《蜃楼志》的相关内容为参考:

戏子参了场,递了手本,袁侍郎点了半本《满床笏》。(15)瘐岭劳人:《蜃楼志》(与《市声》合刊),北京:华夏出版社1995年,第139页。

至于折子戏的演出,应是主流。清代至民国所演《满床笏》折子戏,主要可参看戏曲选本所收出目:

1.《纳书楹曲谱》:《纳妾》《跪门》。

2.《缀白裘》:《笏圆》《卸甲》。

3.《六也曲谱》:《纳妾》《跪门》《后纳》《笏圆》。

4.《南香馆杂谱》:《郊射》《醉荐》《卸甲》《封王》《笏圆》。(16)苏州市戏曲艺术研究所:《曲海遗珠(二)——〈南香馆杂谱〉》,朱栋霖主编:《中国昆曲年鉴2012》,苏州:苏州大学出版社2012年,第451页。

5.《集成曲谱》:《郊射》《龚寿》《醉荐》《纳妾》《跪门》《求子》《参谒》《后纳》《祭旗》《卸甲》《赐婚》《笏圆》。

由以上所列出目来看,《纳妾》《跪门》《卸甲》和《笏圆》的出现频率最高,实际上亦是《满床笏》最为常演的四出戏。以此剧最早期的刻本为对照,《封王》与《卸甲》均改编自第二十七出《陛见》,二者“常合为一出演出”(17)王永敬主编:《昆剧志》,上海:上海文化出版社2015年,第276页。,出目多题作《卸甲封王》。因此,《封王》也是常演之戏。此外,《龚寿》“常作开锣戏”(18)王永敬主编:《昆剧志》,第276页。,亦是较为流行的折子戏。在这些常演的出目中,《纳妾》《跪门》乃演龚敬因私下纳妾之事被师氏发现而跪门请罪,颇具喜剧趣味和世俗情趣;《卸甲》《封王》乃演郭子仪获唐皇封赏荣宠,《龚寿》《笏圆》则分别演绎龚敬寿诞和郭子仪寿诞,均寓意吉祥,而《笏圆》的热闹排场也能营造或增强喜庆氛围。

上述材料主要指向世人观看或接受《满床笏》演出的方式和内容。至于世人在什么情况下以及出于何种目的接受此剧的演出,清代至民国的小说和其他相关文献提供了极其丰富的信息。

人生仪礼乃是《满床笏》演出的主要场合。《曲海总目提要》等文献载此剧乃龚鼎孳门客为顾眉而作,并“于顾生日演之”。姑且不论此说真假,即便只是附会之言,也从侧面反映此剧可作祝寿之用。《补红楼梦》《增补红楼梦》《红楼幻梦》《红闺春梦》《海上花列传》《清朝三百年艳史演义》《返生香》《湘累怨》等小说,均有演《满床笏》祝寿的情节(19)具体可参看《增补红楼梦》第四十回、《红楼幻梦》第十四回、《红闺春梦》第二十八回、《补红楼梦》第四十回、《海上花列传》第十九回、《清朝三百年艳史演义》第四十七回、《返生香》第八回、《湘累怨》第五回。。除了生辰寿诞,清代至民国小说中的婚礼场合亦多演此剧,《野叟曝言》《施公案》《红闺春梦》《雪月梅》《红楼春梦》《后红楼梦》《九尾狐》《孝感天》等均有相应的情节(20)具体可参看《野叟曝言》第八十四回、《施公案》第四百三十三回、《红闺春梦》第十八回、《雪月梅》第五十回、《红楼春梦》第五十四回、《后红楼梦》第十四回、《九尾狐》第六回、《孝感天》第六回。。广义的婚礼实际上包括“六礼”。前文所引《蜃楼志》文字,出自小说第十八回,乃叙李垣向苏家下聘,请袁侍郎为媒,苏吉士设宴款待二人,“袁侍郎点了半本《满床笏》”,即有庆贺之意。(21)瘐岭劳人:《蜃楼志》(与《市声》合刊),第138-139页。此外,在《歧路灯》第六十三回中,谭忠弼出殡时,有一班昆腔戏即演《满床笏》(22)李绿园:《歧路灯》,北京:华夏出版社1995年,第400页。,可见此剧亦适合丧葬演剧。

人生仪礼之外的重大事件尤其是喜庆之事的场合,亦多有《满床笏》的演出。如在《金石缘》第十回、《补红楼梦》第二十一回、《红楼梦补》第八回、《增补红楼梦》第二十三回、《胡涂世界》第十回、《绘芳录红闺春梦》第十八回中,《满床笏》分别为庆贺中科举、升迁、加官进爵和复职等喜事而演。《红楼梦》第二十九回叙贾府清虚观打醮所演之《满床笏》,具有祭祀演剧的性质。《红闺春梦》第四十七回叙众人庆贺新园落成和进宅,设宴演剧,点的“无非《满床笏》《双官诰》等吉利戏文”(23)竹秋氏:《红闺春梦》,天津:天津古籍出版社2016年,第457页。。《官场现形记》第十四回叙胡统领剿匪“凯旋”,本府在庆功宴上点了两套吉利曲子,其中之一即是“卸甲封王”(24)李伯元:《官场现形记》,长沙:岳麓书社2014年,第154页。。《野叟曝言》第八十八回叙文素臣奉命巡边,东宫令优童演《满床笏》为其壮行(25)夏敬渠著,湘白校点:《野叟曝言》,长沙:岳麓书社1993年,第641页。;第一百一十七回则叙文素臣平叛凯旋,东宫新登大宝,又令当年的优童演《满床笏》为其庆功(26)夏敬渠著,湘白校点:《野叟曝言》,第866-867页。。

在岁时节令的庆贺演剧活动中,《满床笏》乃是常演的剧目。《红楼复梦》第九十六回叙祝府于除夕设席分岁,戏班即有演《满床笏》(27)小和山樵:《红楼复梦》,济南:齐鲁书社2006年,第939页。。清代内阁、督察院以及各乡会试科份等新年团拜演剧,“必有几出昆腔,如……《卸甲封王》《满床笏》”(28)讷葊:《北京梨园谈往》,中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编:《文史资料选辑》第94辑,北京:文史资料出版社1984年,第229页。。此外,根据梅兰芳的回忆可知,北京每年元旦,戏院按例“开场先跳灵官、加官,跟着是《天官赐福》《卸甲封王》这一类的吉利戏”,主要是为了“在新年讨取口彩”(29)梅兰芳:《搭班“翊文社”》,梅兰芳著,傅谨主编:《梅兰芳全集》第4卷,北京:中国戏剧出版社2016年,第214页。。

当然,《满床笏》的演出并不局限于特定的或特殊的场合。作为昆曲的经典剧目,此剧在晚清至民国的日常商业演出中亦多有所见。以《申报》所刊登的戏曲广告为例,1872年6月25日(农历5月20日)“各戏园戏目告白”栏刊登有山雅戏园20日所演剧目,其中日戏包含有《郊射》《纳妾》《跪门》三出(30)《申报》1872年6月25日版。。此后《申报》所刊登的戏曲广告中,常见《满床笏》全本戏或折子戏的演出信息,其中常演的折子戏为《郊射》《纳妾》《跪门》《卸甲》《封王》(《卸甲封王》)和《笏圆》等。世人观看或接受《满床笏》的日常商业演出,乃是一种更加单纯的娱乐休闲行为,其对此剧表演艺术的欣赏,一般不以追求仪式性或象征性的吉祥寓意为前提。

此外,还有一些无法或难以划归为以上四类的情况。如袁克文于1929年为修贡院筹款义演,与王庾生合演《卸甲封王》等折子戏(31)袁家宾、于培文:《风流才子袁克文》,中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料委员会编:《天津文史资料选辑》第60辑,天津:天津人民出版社1994年,第120页。,具有公益演出的性质。而在《续红楼梦》第二十九回中,贾府特设团圆会,演《满床笏》等戏庆贺林如海和贾母等鬼魂升天(32)秦子忱著,乐天标点:《续红楼梦》,上海:上海古籍出版社1993年,第317页。。剥除小说荒诞不经的情节设定,从家族团圆庆贺的视角来看,这种演出与日常商业演出之外的其他各类演出均可对应。

尽管以上所引小说的故事基本为虚构,但其对日常生活和世情百态的描写乃是以现实为参照或基础,故而能够反应真实的生活和世情。综上可知,《满床笏》在清代至民国的演出情况可谓“无时无地无人不演”(33)夏敬渠著,湘白校点:《野叟曝言》,第641页。。吉祥寓意、世俗情趣和热闹排场,以及因为常演不衰而深入人心的表演艺术魅力,组合成世人观看或接受《满床笏》演出的多重因素。此剧因此也得以藉助演出的传播方式,广泛地深入日常世界。

三、以图像为载体的传播与接受

中国戏曲的传播载体除了文字文本、演出,还有图像。清代以后的戏曲图像大致可分为版画、器物纹饰、建筑装饰和纸绢绘画等四类。《满床笏》演出的盛行,为其所演故事以图像为载体的广泛传播提供了有利的条件。从实际情况看,除了暂未发现插图形式的《满床笏》图像,年画、器物纹饰、建筑装饰和纸绢绘画等对这一题材均有所表现。一般而言,戏曲插图主要承担辅助阅读和推广传播的功能,而此剧的主要价值显然不在于阅读,其传播亦并不依赖于文本的刊刻发行。根据目前已知的材料,《满床笏》图像最常见的主题为“满床笏”和“卸甲封王”。这两种图像所承载的世俗理想和吉祥寓意,使之呈现出鲜明的象征性符号特征,而《满床笏》的主要价值也正在于此。

“满床笏”主题图像表现郭子仪庆寿的单一场景,民间又称“郭子仪祝寿(庆寿、上寿或拜寿)”图。需要说明的是,在清初之前,可能已经出现了相同主题的图像,如拍卖收藏市场上即有传仇英《郭子仪祝寿图》。然而,目前已知关于这一主题图像的记载均见于清代文献。即便这一画题确实形成于清初之前,但其兴盛却始于康熙时期,《满床笏》的盛演无疑具有重要的推动作用。部分“满床笏”图中的戏扮人物,乃是这一主题图像受戏曲演出影响的重要证明。因此,康熙时期及其后的“满床笏”图可以看作《满床笏》的图像,至少是受《满床笏》影响的戏曲图像(34)清代至民国盛演的花部戏《打金枝》亦有相似的场景。从时间上看,《满床笏》的演出大约兴起于康熙时期,后亦为各种花部戏所吸收,其演出和传播并未随着昆曲的逐渐衰微而受到限制;《打金枝》的演出大约兴起于嘉庆时期,其以“满床笏”之名行世的时间又晚于此。“满床笏”图的核心元素和基本图式,至少在康熙时期已经确立。此后即便有部分“满床笏”图受到了《打金枝》的影响,也不会改变这一主题图像核心的或基本的内容。况且在缺少明确说明或提示的情况下,实难一一分辨“满床笏”图所示场景的具体出处。因此,本文对此将统一论述,不做区分。。

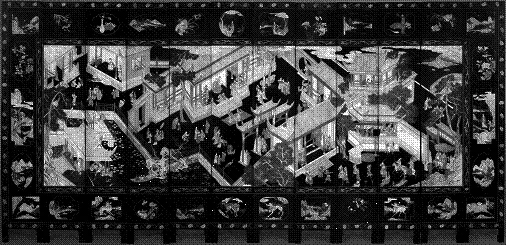

“满床笏”图有繁复和简单之分。图1所示清康熙三十二年(1693)黑漆款彩“满床笏”纹十二扇屏风,其纹饰以深宅大院为背景,人物众多,场面热闹,繁丽精美。《红楼梦》第七十一回载甄家为贺贾母寿所送的一架十二扇大屏风,其中一面的纹饰是“大红缎子刻丝《满床笏》”,即以缂丝工艺制作的《满床笏》图。尽管目前暂未发现此类实物,但参考图1所示屏风上的漆画,可以推测甄家所送屏风上的缂丝画,应当也是表现类似繁复场景的“满床笏”图。相比之下,图2所示清康熙五彩“满床笏”瓷画仅绘室内中心区域,人物相对较少,乃是简单的“满床笏”图。缂丝画、漆画和瓷画等通常是以现成的画作或画稿为底本制作而成,工匠们的工作主要是复制或摹仿,较少创作或创造。因此,纸绢绘画形式的“满床笏”图在康熙时期应已盛行。延至嘉道时期,还出现了擅长绘画《满床笏图》的画家,如《扬州画苑录》载:

图1 清康熙黑漆款彩十二扇屏风 广东省博物馆藏(35)张亮:《广东省博物馆藏清康熙三十二年黑漆款彩郭子仪庆寿图寿屏解读》,《文博学刊》2020年第4期。

图2 清康熙五彩插屏 故宫博物院藏(36)图片来自故宫博物院官网。

图3 清代苏州年画 (37)王海霞主编,薄松年、赵文成分卷主编:《中国古版年画珍本》(江苏 浙江 上海卷),武汉:湖北美术出版社2015年,第112页。

汪圻……道光中叶,其道大行……先生终日率徒数人,孳孳不倦,但所画之件,非《红楼梦》即《满床笏》《西园雅集》之类。润虽丰,而苦费日力。(38)汪鋆:《扬州画苑录》,卷二,《续修四库全书》第1087册影印清光绪十一年(1885)年刻本,上海:上海古籍出版社1996年,第661-662页。

“润虽丰”,说明汪圻所绘《满床笏图》在当时颇有市场;“苦费日力”,则说明汪圻所绘既可能是表现繁复场景的“满床笏”图,也可能是包含了此剧多个甚至全部经典场景的组合画或系列画。例如与汪圻同时期的灯画师徐白斋曾绘昆弋杂剧题材的灯画,取材于《满床笏》的已知有四幅,从奉宽《徐白斋画灯记》的记载来看,应是一组(39)奉宽:《徐白斋画灯记》,《国剧画报》1933年第13期。,很可能是装饰同一盏方形灯的组合画或系列画。当然,结合现存的各种相关文物来看,如无具体说明,文献中提及的《满床笏》图一般是指“满床笏”主题图像。

“满床笏”主题图像所呈现的儿孙满堂、多子多福的画面,亦使之颇为适合用作婚礼器具或婚礼环境的装饰纹饰。乾隆时期的子弟书《鸳鸯扣》详细描述了满人婚俗,其中“送妆、迎妆”的部分载:

先走的青衣缨帽人两对,拿定那南红帐幔绣的是满床笏……众亲戚下马进内把洞房扑。看着钉好了帐竿把帘幔挂上,一桩桩搬进霎时就摆满了金屋。(40)北京市民族古籍整理出版规划小组辑校:《清蒙古车王府藏子弟书》,北京:国际文化出版公司1994年,第1404-1405页。

绣有“满床笏”图的南红帐幔即是装饰新房之物。再如《施公案》叙殷龙招赘贺人杰,谓新房婚床上“有花板雕刻满床笏花纹”(41)佚名:《施公案》,北京:华夏出版社2013年,第1222页。;《续济公传》叙祝三公招赘周信,则谓新房当房门“中间挂了满床笏玻璃罩面的团花”(42)佚名:《续济公传》(下),杭州:浙江古籍出版社1988年,第416-417页。。

除了器物纹饰和纸绢绘画,“满床笏”主题图像亦可见于建筑装饰和年画。作为建筑装饰的“满床笏”图,以祠庙、戏台、民居等建筑的构件为物质载体,其艺术形式以各种类型的雕刻或雕塑为主。作为年画的“满床笏”图,亦流行于全国各地。图3所示为清代苏州年画,厅上匾额所题“汾阳宫”三字提示了图像主题,而楹联和御赐牌匾的文字,以及各种瑞兽等图像元素,在点明主题的同时,亦充分彰显了此画的吉祥象征意义。

至于“卸甲封王”主题图像,一般表现唐皇令内侍代替自己为郭子仪卸甲,并封郭子仪为汾阳王的故事场景。对于中国传统社会中的世俗大众而言,郭子仪所获卸甲封王的赏赐,乃是一种极高的荣耀。“卸甲封王”被视为世俗理想的象征之一,其图像同样具有吉祥寓意,寄托了世人建功立业、荣华富贵的价值追求。从目前已知的文物和文献材料看,“卸甲封王”图主要见于祠庙、戏台、民居等建筑的装饰纹饰,以及年画,其物质载体、制作工艺和传播情况与同类型的“满床笏”图大体一致。

综而论之,《满床笏》的演出在清代至民国广为世人所接受,长盛不衰,其图像亦是如此。相比于演出,《满床笏》的图像以年画、器物纹饰、建筑装饰和纸绢绘画等艺术形式进行的传播,与日常生活的关系更加紧密。这些图像可以出现在日常生活中的各种空间,既适用于某些特殊的场合或事件,也与其他题材的吉祥图像一样具有普遍性的象征意义。当这一题材图像的普遍性越突出,其象征性就会越明显,从而也会呈现出更加鲜明的符号化传播的特征。

四、剧名:出目名的改动与《满床笏》意蕴的变化

《满床笏》以演出和图像为载体,广泛深入并影响了日常生活。而世人的价值追求和审美喜好,亦会对《满床笏》进行改塑,使之在传播的过程中能够更好地融入日常生活和世俗文化。对照此剧最早期的刻本,可以发现经过改塑的《满床笏》,情节内容和思想内涵并无太大变化,最为明显的变动主要体现在剧名和出目名上。

此剧目前已知的刻本均题剧名为《十醋记》,并注明别名为《满床笏》。以《古本戏曲丛刊五集》影印《绣刻传奇八种》所收本为例,其上下卷的目录前和正文前均题有剧名《十醋记》,并注云“一名《满床笏》”,全卷前有署“西湖素泯主人书于畏爱轩”之序言,题作《〈满床笏〉弁言》。由此可见,除了戏班抄录的演出本和戏曲选本仅题剧名为《满床笏》,此剧在以文本为载体进行传播时,基本是以两种剧名行世,并且是以《十醋记》为本名,以《满床笏》为别名。事实上,从读者的角度看,“十醋记”所对应的龚敬故事戏剧性和喜剧性较强,叙事特征较为明显,更加具有阅读价值;而“满床笏”所对应的郭子仪故事因为过于圆满完美,几乎不见戏剧冲突,反而显得沉闷乏味,阅读价值较低。从作者的角度看,“十醋记”所对应的部分更能展现其叙述故事和塑造人物的能力,而作者对此可能也颇为自得。根据学界一般的观点,“西湖素泯主人”即是此剧的作者。尽管序言是以“满床笏”为名,但其内容却只针对龚敬故事而大谈“畏爱”之说,为龚敬惧内和师氏悍妒张目:

吾惟愿举世之畏夫婆者,能如龚节度,一畏而获美姬,再畏而弥祸患、成殊勋,三畏而远奇凶、拒鸩毒……即曰夫人之妒,妒而感神慈,妒而安壶侣,妒而拔豪杰,妒而生子女,功垂麟阁,庆集螽斯,岂果妒女子所能哉……有师氏女之全才,方可当龚节度之畏爱;有龚节度之畏爱,方能成师氏女之全才。(43)西湖素泯主人:《〈满床笏〉弁言》,《古本戏曲丛刊五集》影印清康熙年间刻本《十醋记》,上海:上海古籍出版社1986年,序言第2-3页。

文末又署室名为“畏爱轩”,足见序言作者亦即剧作者的用心之所在。

然而,戏班演出本和戏曲选本在著录此剧时,一般都只题《满床笏》这一剧名。清代至民国的小说和其他相关文献关于此剧演出情况和图像情况的记载,亦基本只题剧名为《满床笏》。由此可见,此剧在以演出和图像为载体的传播中,通常是以《满床笏》作为剧名行世,而其本名《十醋记》则置之不用。这种情况的出现,主要是因为此剧的演出和图像除了要承担娱乐功能和装饰功能外,更要承担象征吉祥的功能。与“十醋记”相比,“满床笏”显然更符合世人趋吉向吉的心理需求。

前文所引梅兰芳回忆录称元旦演吉利戏,主要是为了讨口彩。“讨口彩”乃是中国吉祥文化的重要表现形式之一。所谓“口彩”,即吉祥语、吉利话;所谓“讨口彩”,即“在生活活动中尤其是民俗活动中使用吉利话,或者通过比附、象征、谐音等手段创造并使用吉利话”(44)曲彦斌主编:《中国民俗语言学》,上海:上海文艺出版社1996年,第140页。。这种讨口彩的民俗文化源于语言有灵信仰:

在对自然现象和自然力太不理解的环境里,语言往往被与某些自然现象联系起来,或者同某些自然力给人类带来的祸福联系起来……谁要是得罪这个根源,谁就得到加倍的惩罚;反之谁要是讨好这个根源,谁就得到庇护和保佑。(45)陈原:《社会语言学》,北京:商务印书馆2000年,第343页。

因此,世人在日常生活尤其是各种庆祝性、纪念性场合中,往往都会避开禁忌语和使用吉祥语,以期获得相应的好结果。作为吉利戏,除了曲词宾白中的吉祥语,如果剧名也具有吉祥寓意,无疑更能展现“讨口彩”的效果。《满床笏》在演出时,别名取代本名而单独行世,即是世人受吉祥文化观念影响所做出的选择,而这种选择也使此剧由内而外地呈现出吉祥的象征意义。随着此剧演出的盛行而逐渐兴盛的图像,自然也沿用了相同的名称。对于同样热衷于以图像寄托吉祥文化观念的世人而言,图像以吉祥语为内容或名称,亦可满足其讨口彩的心理需求。

除了全剧名,对照《满床笏》最早期的刻本,可以发现此剧各出目名在以演出为载体的传播中亦多有调整或改动。经过调整或改动的出目名主要表现出两个方面的特点,其一为吉祥性。《龚寿》《卸甲》《封王》分别对应此剧早期刻本中的第三出《醋表》、第二十七出《陛见》,因为情节喜庆和寓意吉祥,故而常作为开锣戏、例戏演出。与刻本中的出目名相比,演出时所用的出目名更能凸显这三出戏的吉祥属性,也更能融入趋吉向吉的民俗文化。其二为简明性。此剧早期刻本中的出目名亦即作者拟定的出目名,要么语意模糊,要么文雅含蓄,大多都不能很好地反映该出情节的重点或特质。而此剧演出时所用的出目名则相对简单、直白、明确。如《陛见》一出,“卸甲”才是核心内容,以之为出目名,在指向性上显然比“陛见”更具体清晰。因为戏曲演出比戏曲文本的受众层次要广,故而简单明确的出目名能够更好地兼顾不同受众的认知水平。再如包含“醋”字的十个出目名,更象是作者逞才炫技式文字游戏的产物。在不了解此剧剧情的情况下,即便是文化水平较高的文人,亦难以根据这些出目的名称判断其所演绎的具体内容。以《醋表》《醋义》《醋成》为例,这三出戏在演出时所用之名为《龚寿》《纳妾》《跪门》,后三者指向明确,直白易懂。而且,《纳妾》和《跪门》常连在一起演出,仅合看其出目名,已颇具世俗性的喜剧效果。由此可见,《满床笏》在更广泛地深入日常生活的过程中,其出目名的调整或改动也会以迎合世俗大众的审美趣味为旨归。

小 结

《满床笏》将郭子仪塑造为近乎完美的世俗理想偶像,以及其对建功立业、多子多福、富贵寿考等世俗价值观念的积极宣扬,虽不至于沦为全然的庸俗乏味,但确实降低了此剧的文学艺术性和阅读价值。然而,也正因为如此,此剧呈现出浓厚的喜庆吉利的风格,具有极强的吉祥象征意义;再加上龚敬惧内故事的世俗喜剧趣味,使其在以演出和图像为载体的传播中深受世俗大众的认可、喜爱和接受,从而广泛地渗透到人们的日常娱乐生活之中。《满床笏》的演出可见于各种特殊的或平常的场合,其图像亦可见于各种私人的或公共的空间。演出和图像为此剧的传播构建了一个庞大的时空网络,使此剧得以从时间和空间两个维度融入日常生活,迎合世人趋吉向吉的心理需求。这种融入的过程,也是此剧接受吉祥文化和世俗文化改塑的过程。经过改塑的《满床笏》,逐步演变为日常生活中一种吉祥的象征符号,成为吉祥民俗文化的组成因子。