城市公共服务对生育率的影响

——基于面板分位数模型的检验

周慧,管国锋

(安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030)

引言

当前,我国面临严峻的人口形势,集中表现为:人口的老龄化和低生育率。建国初期,农民分得土地,工人稳定就业,人们结婚生育的愿望强烈,国家政策性鼓励生育,此后人口剧增。其后实施了计划生育政策,人口政策的 “一松一紧” ,使得人口结构在一增一减叠加作用下,出现了严重的老龄化问题。从长期来看,提高生育率及生育意愿是解决 “少子化” “老龄化” 等人口问题的根本手段。生育率受到外部环境以及个体健康状况、收入水平、家庭观念等诸多因素的影响。总体来看,造成低生育率的主要原因包括,一是生育观念的转变。少生优生成为社会生育的主流理念,传统 “多子多福” “养儿防老” “大家庭” 的育儿和家庭观念受到挑战。二是育儿成本的增加。一方面随着经济社会发展,住房、医疗、教育等育儿显性成本显著提高,与此同时,适育人群大多处于事业发展的关键时期,育儿产生巨大机会成本降低了育龄人群的生育意愿。另一方面过去的几十年,我国经历了人类历史上最为波澜壮阔的城镇化发展,大量人口在迁移过程中,家庭规模 “被动” 减小,家庭观念淡化、父母对育儿过程的支持不足,对年轻人育儿决策产生较大消极影响。

近年来,我国人口增长持续放缓,国家在短时间内相继开放 “单独二孩” 和 “全面二孩” 政策,但政策效果远远低于预期值。国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中提出要提高优生优育服务水平,降低生育、养育、教育成本,发展普惠托育服务体系,以规范公共服务体系配套政策来促进生育意愿的提高。我国人口正从红利期转为负担期,要充分发挥公共服务体系对生育意愿的积极作用,减小人口 “老龄化” 和 “少子化” 带来对社会经济生活的负面影响。从国家层面来看,加强公共服务体系建设,整合公共服务资源,为家庭生育提供强有力的保障,是提高生育率的重要突破口,有助于提高群众的生育意愿与地区生育率,促进人口长期均衡发展。

一、文献综述

生育率受诸多因素的影响,现从经济发展水平、个体微观决策以及生育政策三个角度来对生育率的影响因素研究进行梳理。(1)经济发展对生育率的影响。在短期,经济发展实现了家庭收入增长,提高家庭抚养能力,进而提高了人们的生育意愿,对人口增长率产生显著影响。然而在长期,生育观念从量向质转变,导致人口增长率与经济发展水平之间呈现负相关关系(张效莉等,2006)。城镇化的快速推进,对生育水平造成了负面影响(杨华磊等,2020),人口及经济重心的区域聚集,带来租金价格上升,对生育率的抑制作用突出。经济重心的转移导致人口流动规模呈现不断扩大趋势,对生育推迟产生显著影响。(2)个体生育行为的微观决策。随着社会发展,女性对待生育的态度逐渐趋于理性,我国经济体制改革及外来文化和生育政策的影响,出现的 “丁克” 家庭更是极大地冲击了中国的生育观,女性的生育观念发生转变(张焘,2017)。从女性个体特征考虑,生育对她们意味着重大的家庭责任,工作与家庭潜意识角色冲突是职业女性拒绝生育二胎的重要原因(陶巍巍等,2017)。教育程度的提高会完善女性的独立人格,增强了女性生育的自主性,一定程度上降低了女性生育水平(张品,2009)。不同地区女性对生育态度存在差异。尽管城市及农村育龄女性对二胎生育意愿均不高,但农村女性生育意愿与城市女性意愿相比较高,且经济因素都是影响女性二胎生育意愿及行为的主要因素(高杨等,2020)。(3)生育政策的影响。适龄女性对全面放开二胎政策的了解情况、是否有对生育的补助政策等都会对生育意愿产生影响。其一,养老保险制度会对城镇职工的生育意愿存在显著的挤出效应,在养老保险制度中嵌入生育补贴机制,提高制度灵活性,作为辅助提高参保居民生育意愿。其二,从教育保障来看,民众对优质教育资源的追逐、教育成本的飙升导致生育意愿难以落实。卢洪友等(2018)通过两期世代交叠模型,研究公共教育投资对居民生育率的影响。结果表明,政府通过加大对教育服务行业的投资,能够降低居民的教育成本,从而缩小不同收入人群的生育率差距。其三,公共财政医疗支出及生育补贴等对生育率的提高有着显著的作用,因此医疗政策也成为提高生育意愿的重要一环。其四,生育事件对城镇女性就业具有一定的负面影响(庄渝霞,2020),保障女性劳动权益,避免女性就业歧视,完善相关制度法律法规能够有效提高生育意愿。

公共服务对提高生育意愿的重要作用主要体现在:(1)经济效应。完善的公共服务制度能够促进产业聚集,提供更多的就业机会,增加居民人均收入。研究表明,家庭劳动收入水平越高,二胎生育意愿越高,且家庭的经济水平在所处社会中越低,生育意愿越低(李明,2020)。由于公共服务具有 “非盈利性” 及 “非排他性” ,家庭可将原本用于教育、医疗等方面的支出用于母婴产品的消费,因此公共服务通过间接提高收入对提升生育意愿起到显著作用。(2)满意度效应。生育行为与居民对公共服务的满意度有着密切的关系。公共服务满意度对居民的意愿生育数量和二胎意愿均有促进作用(梁城城等,2019),但不同类型的公共服务满意度对居民生育意愿的影响有所不同,公共医疗和公共就业对提升育龄群体的二孩生育意愿两个方面显著性最强(魏炜,2020)。因此要改善政府的公共服务,满足公民的公共需求,做好相应的支持措施,提高居民对公共服务的满意度,将实际的生育潜力发挥出来。

综上所述,现有文献从理论与实证两个层面探讨了公共服务与生育意愿之间的关系,但缺乏对不同公共服务类型与生育率之间的量化分析。边际贡献在于,将研究视角转为生育政策下公共服务的实施与生育意愿之间联系,阐述二者之间的影响程度,具体包括:(1)描述生育率条件分布特征,分析公共服务不同层面对生育率的各分位数影响效应;(2)基于 “二孩政策” 下公共服务影响生育率的效果评价,提出 “三孩政策” 完善公共服务政策体系以提高生育率的路径。

二、数据说明、变量选取与模型构建

(一)数据说明

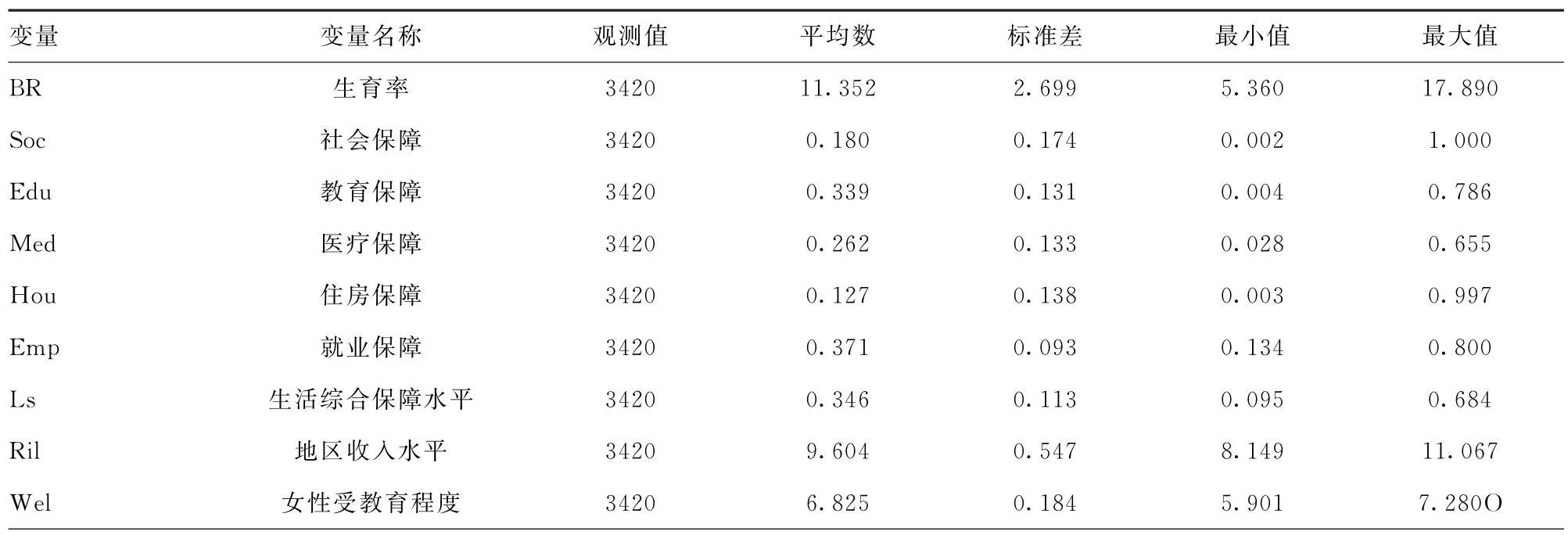

选取我国285个地级市为样本,采用2008-2019年的地级市面板数据,以社会、教育、医疗、住房、就业及生活综合保障作为一级指标构建地级市公共服务质量评价体系,并设置地区虚拟变量考察公共服务对生育意愿的区域异质性。数据来源于2008-2019年《中国城市统计年鉴》、中经网数据库等,样本变量及描述性统计如表1所示。

表1 样本变量及描述性统计

(二)变量选取

被解释变量:生育率。核心解释变量:公共服务质量综合指数,构建各项公共服务质量指标体系,具体指标如表2所示。控制变量:区域虚拟变量,考察公共服务对生育率影响的区域异质性。地区收入水平,采用地区居民可支配收入来衡量某地区收入水平的高低;女性受教育程度,采用全国各地区女性就业人员受教育程度来表示,用以下公式计算:Wel=6×小学+9×初中+12×高中+16×大专及本科+20×研究生;做对数处理。公共服务质量评价的具体步骤如下:

表2 中国地级市公共服务质量评价指标体系

对正向和负向指标进行处理:

其中,i代表某一地级市,j代表某一项公共服务质量指标,max{Aij}为所有年份中指标的最大值,min{Aij}为所有年份中指标的最小值,Aij是通过标准化处理后得到得无量纲值。

计算第i年j项指标的比重,用Bij表示:

计算信息熵及其冗余度Cj:

其中n表示评价年份,根据上式计算指标权重εj:

最后得到评价公共服务质量指标的计算公式:

通过上述方法测算出285个不同地级市的一级指标下某项保障程度指数。其中QPSi表示i地级市的某项保障程度指数,其值越大,表明保障程度较好,公共服务质量评价较高。

(三)模型构建

采用固定效应分位数回归模型进行实证能够得到不同分位点上各项指标对出生率的影响分布规律,全面的评估出影响家庭生育的各项服务指标。基准回归模型设定如下:

BRit为被解释变量生育率。QPSit为解释变量,主要关注αit系数。N 为控制变量个数,γn为控制变量系数,Controlit表示与生育意愿相关的控制变量,μi 表示个体固定效应,δt表示时间固定效应,εit为误差项。借鉴R.Koenker(2004)提出的面板分位数回归模型,设定面板分位数回归模型如下:

其中,Qτ(BRit)为生育率水平的τ分位数,αiτ为公共服务对生育率的τ分位数估计系数,γnτ为控制变量对生育率的τ分位数估计系数。为描述生育率从低生育率至高生育率的阶梯式上升,选取分位点τ分别为10%、25%、50%、75%、90%。

三、实证检验

(一)单位根及面板协整检验

为防止出现伪回归,保证估计的平稳性和有效性,采取LLC、ADF 和PP 检验三种单位根检验。当各项变量都通过这三种检验方法时,序列平稳。结果表明大部分变量零阶不平稳,对变量进行差分后,一阶差分序列在1%的显著性水平上拒绝原假设,差分序列平稳。由于变量一阶平稳,进行协整检验以判断变量间是否存在长期均衡关系。采用Pedro-ni、Kao和Westerlund检验对各项变量进行面板协整检验。所有协整检验结果均在5%显著性水平上拒绝原假设,生育率与各项公共服务之间存在协整关系,排除模型存在伪回归问题的可能。

(二)模型选择

为了选择模型的特定形式,使得回归估计更为准确,首先通过固定效应模型中的F检验判断采用固定效应模型还是混合效应模型。回归结果F 检验p值为0.000,强烈拒绝原假设,固定效应模型优于混合效应模型。其次对模型进行随机效应检验。Hausman检验p值为0.006,拒绝 “个体影响与回归变量无关” 的原假设,表明固定效应模型优于随机效应模型。

(三)固定效应面板分位数回归

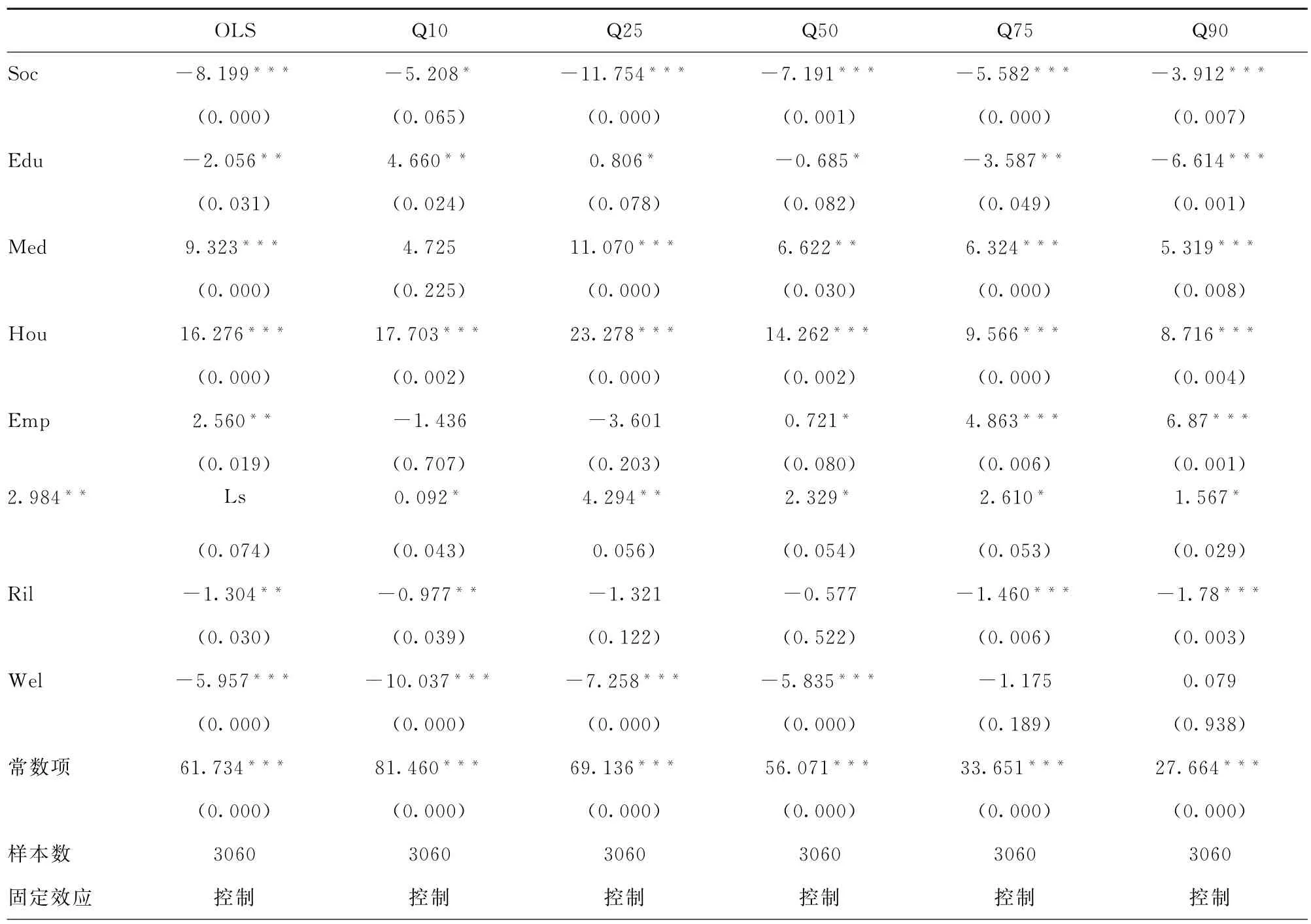

由于旨在分析不同等级生育率的影响效应,反映各项指标对生育率的贡献程度,因此采取固定效应面板分位数回归模型,结果如表3所示。

表3 面板分位数模型回归结果

(1)社会保障,各分位点处的系数均显著为负, 表明社会保障对生育率存在抑制作用。随着社会养老保障制度的不断完善,对传统子女赡养产生替代,从而对生育子女产生挤出效应,导致生育率下降。随着生育率分位数水平的提高,回归系数从-7.885下降到-3.652,表明生育率分位点增加,社会保障对生育率反向作用逐渐降低。(2)教育保障,在分位点Q10、Q25处的系数显著,分别为6.135、5.146,表明在中低生育率水平下,教育保障增加,能够提高生育率。当前子女抚养教育成本较以往大幅增加,而提高公共教育投入能够降低生育净成本,从而提高社会生育水平。在分位点Q75、Q90处系数显著,分别为-6.912、-6.309,表明在高生育率水平下,进一步增大教育保障支出会降低生育率,提高教育水平在高生育率地区会对生育需求产生抑制。(3)医疗保障,各分位点处的系数均显著为正,与群众生育意愿呈现出正向关系,表明医疗保障制度的完善有助于提高生育率。医疗设施、环境等方面的落后,是造成低生育率的原因之一。加大医疗财政投入,改善地方医疗环境,医疗水平的提升与卫生环境改善,很大程度上帮助女性降低生育死亡风险,降低新生儿死亡率,且现代医疗技术在一定程度上解决了无法生育的问题。(4)住房保障,Q25、Q50、Q90处的系数均显著,分别为5.829、3.696、4.521,表明住房保障的提高对生育意愿存在正向促进作用。无论在低生育率还是高生育率地区,当人们处于生育年龄阶段时,往往考虑购房因素,高房价均会对生育决策产生抑制,其政策启示在于,增加保障性住房和缓解住房压力是提高生育率的重要手段。(5)就业保障,各分位点上的系数均显著为正,表明保障就业对改善低生育率存在正向影响。一般而言,生育会挤占女性工作时间和精力,女性合法权益与生育后就业机会保障,降低因生育而导致的就业中断风险,对于提高生育率具有重要作用。(6)生活综合保障,各分位点上的系数均显著为正,表明各生育率水平下,生活综合保障对改善低生育率均存在正向影响。增加基础公共服务建设,在当前我国生育率低于合理水平的情况下尤为重要。

此外,居民收入水平在低分位点Q10、Q25处,回归系数分别为1.299、0.436,并不显著,高分位点Q75、Q90 的回归系数分别为-1.346、-1.934,在5%的显著性水平下对生育率具有负向影响,就个体生活理念而言,人们更愿意将收入用于满足自身需求,生育行为的替代效应大于收入效应。女性受教育程度在各分位点上的检验结果均显著对生育率产生负向影响。传统家庭及生育观念对接受过高等教育的女性产生影响相对较小,她们更倾向于利用自己的专业特长,实现较高的自我价值,因而选择少育或者节育。

(四)区域异质性分析

为进一步分析不同地区公共服务对生育率的影响,设定东部、中部、西部三个分样本进行回归。根据表4回归结果,社会保障系数均在5%显著性水平为负,回归系数值较为接近。教育保障与医疗保障的回归系数均在5%显著性水平为正,数值为:西部>中部>东部,主要原因在于西部地区教育资源相对匮乏、医疗条件较为落后,对家庭生育意愿造成一定影响。对于住房保障,考虑到人口流动的因素,东部地区产业众多且较为发达,人口集聚,建立有利于生育的住房保障制度,加大多子女家庭保障性住房供给,会对生育意愿产生积极影响。不同地区的住房保障结果同样表明地区的异质性。就业与生活综合保障在三个地区均呈现出正向作用,需要说明的是,西部地区的基础设施建设对生育率影响显著。地区收入方面,东部地区表现出了对生育率的抑制作用,而在中西地区表现出促进作用。原因可能在于不同地区对生活品质要求和子女抚育观念方面的差异,生育行为所带来的养老保障和人力资本积累效应大于生育的机会成本。女性受教育程度均呈现出对生育意愿的抑制作用,西部地区的作用效果不显著。

表4 地区异质性回归结果

(0.004) (0.000) (0.000)Ls 2.583** 1.233* 11.197***(0.047) (0.077) (0.003)Ril -0.084** 0.674* 1.296**(0.017) (0.073) (0.040)Wel -16.772*** -8.390*** -0.888(0.000) (0.005) (0.345)常数项 124.33*** 63.243*** 30.365***(0.000) (0.002) (0.000)样本数 1452 960 1008

(五)内生性与稳健性检验

1.内生性检验

为保证模型回归分析具有更强的稳健性,考虑到作用机制在生育行为之前且生育推迟带来的 “进度效应” 对生育率的影响,因此将各个解释变量滞后一期研究其对生育率的影响。如表5所示,各个解释变量及控制变量系数显著,表明结果具有稳健性。

表5 内生性检验

2.剔除特殊城市样本

由于不同城市发展程度等方面存在差异,故选取直辖市、省会城市作为特殊城市,现剔除30个城市进行稳健性检验,回归结果见表6。各项公共服务对生育意愿的影响仍然存在且与表3结论无较大差异,表明结果具有稳健性。

表6 稳健性检验

四、研究结论与建议

通过上述分析,得出以下结论:社会保障与生育率呈负相关。低分位点,教育保障与生育意愿呈现出正向关系,高分位点产生负向影响。医疗保障、住房保障、就业保障、生活综合保障水平在全分位点上对改善生育率均存在正向影响。地区收入水平在低分位点时没有显著影响而在高分位点时将会抑制单个家庭的生育意愿,女性受教育程度的提高对生育率产生反向影响,部分公共服务保障指标存在区域异质性现象。基于以上研究结论,提出以下建议:

第一,保持经济平稳快速发展,保障家庭生育抚育能力。宏观经济稳定发展,有助于合理引导积极预期,经济形势不乐观,将可能会对居民的生育行为带来冲击。实证结果表明,家庭的收入水平直接影响抚养能力,将收入分配结构改革划入发展规划,提高最低工资标准。要坚持 “房住不炒” 定位,给予多生育家庭购房一定的优惠措施,对于降低生活成本具有重要作用。第二,改变当前个人生育观念,提升居民生活满意程度。首先要鼓励适龄女性生育并提供育儿补助,改变生育观念。其次保障育龄女性各项权利,社会竞争激烈,受过高等教育女性更愿意参加工作来提高自己的收入及地位,因此对于育龄女性所在工作场所可以采用弹性工作制,根据生育时间和孩子年龄来决定工作的时长。此外,开展对计生家庭的上门服务,关注家庭诉求和意见,对工作中出现的问题及时解决,帮扶奖励措施及时完成,不断提升家庭生活的满意度,有助于提高育儿体验。第三,完善公共服务政策配套,打破生育政策实施壁垒。明确城镇化对生育水平影响的作用机制,防止城镇化进程对生育率的挤出效应,建立配套生育支持措施。在此基础上,不断完善教育资源在各级各类教育间的配置问题、提升医疗保障工作能力及重视孕妇及婴幼儿健康水平、给予生育女性津贴补助、建立公立托育机构等多项公共服务配套服务。东中西部地区人口规模与人口结构不同,经济发展公共服务水平差异较大,生育政策要因地制宜,保持地方生育计划与政策的连续性和稳定性。