明清两代木刻“驱疫”门神图式的模件化生产—以“神荼—郁垒”和“秦琼—尉迟恭”为例

莫军华 刘蓓蓓(通讯作者)

引言

《中国的疫情年表》①记载了从公元前243 年至公元1911 年爆发的疫病达288 次,在两千余年间爆发的频率平均时隔六至七年,近则相隔一至两年,有的甚至持续四载之久(如641 ~644 年)。其中,记录相对确切的死亡人数累计达62 万之多。而在其他文献中,有论者补充了1213 年、1232 年发生在汴京的两次流行病死亡人数近百万人②,在1910 ~1911 年间,东北地区因疫病流行导致约6 万人“染疫死亡”③。该表对死亡人数统计虽不详尽,但这些“染疫死亡”的累计人数足以造成民众恐慌和社会动荡。根据该表统计,自汉以降至20 世纪初,疫病多发于浙江、河北、湖北、山东、山西、江苏、陕西等地,明清两代爆发最为频繁,疫病流行次数排名前六的省份为江苏、浙江、湖北、山东、河南、河北。值得注意的是,这些“疫区”多设有印制木板年画的作坊,如:江苏苏州桃花坞、浙江金华双桂堂、山东潍坊杨家埠、河南朱仙镇、天津杨柳青等,导致明清两代出现了数量巨大、图式多样的木刻门神画。

人类学家泰勒把原始人创作神话的目的,看作是“对困惑莫解的问题寻求答案。”④列维-斯特劳斯则认为:“虽然神话没有成功的给予人们物质上的力量去战胜周围的自然环境,但它给人以幻觉,这是非常重要的,这种幻觉让人们认为自己能够理解宇宙,并且已经掌握了宇宙奥秘。”⑤换言之,人类发明神话并建构一个神话体系是一种自我“求解”的欲望和“解题”的方式,并通过发明“神祗”图像和配套的仪式进行传播。在近代以前,中国人预防瘟疫的观念是“养内避外”,基本是以“避”为主,大体上都是相对消极、内向的个人行为⑥。古人发明门神的行为是一种源初的避疫之需,人们通过张贴“驱疫”门神画来满足“防疫”的心理需求。问题是,“神荼—郁垒”“秦琼—尉迟恭”等“驱疫”门神形象是如何生成的?人们为何选择木刻版画的复制技术进行传播?在生产力并不发达的古代中国,木刻版画作坊如何采用“先进”的生产体系来满足巨大的市场需求?

一、 “驱疫”门神画“模件化生产”的前提条件

1、“模件化生产”的基本概念

首先要厘清何谓“模件”。德国学者雷德侯指出:“中国人发明了以标准化的零件组装物品的生产体系。零件可以大量预制,并且能以不同的组合方式迅速装配在一起,从而用有限的常备构件创造出变化无穷的单元。”⑦雷德侯把这些构件称为“module”(模件),含括了模块、模数等义,并认为汉字是以“元素、模件、单元、序列、总集”这五个由简而繁的层面构成的形式系统,即汉字的“模件系统”:“元素”是构成汉字的独立笔画,“模件”是汉字的构件或成分,这两者构成了独个汉字“单元”。汉字“序列”是这些汉字单元组合成的连贯文本,而所有这些汉字构建了汉字的“总集”⑧。他还把佛教、雕刻家之所以能够创作大量的“造像和图画”,归结于具有高辨识度的“母题”的应用,并把木板印刷的复制技术一同纳入到“模件体系”中⑨。根据观察,木刻门神画也可以与汉字的“模件系统”相对应(表1)。

表1:木刻门神画与汉字相对应的“模件系统”

“模件体系”的应用促进了古时的青铜器、木构建筑、印刷品等物品得以大批量生产、筑造、传播,其生产方式就是一种“模件化生产”。这是一种先分后合的生产方式:先把某件人工物拆分成标准化的单元进行“预制”,再按照汉字构造的方式拼装、复制、组合,最终实现物品的“一体化”生产。在“模件化生产”过程中,中国古人采纳了大自然用来创造物体和形态的七大法则:“大批量的单元,具有可互换的模件的构成单元,高度的标准化,由添加新模件而造成的增长,比例均衡而非绝对精确的尺度以及通过复制而进行的生产。”⑩

2、“驱疫”门神图式的生成目的

“图式”是以一套语言和思想建立的视觉结构为基础的视觉范式,涵括了概念的“图型”(康德的“Schema”)、“法式”与“形式”,在“图型”产生之后,人的大脑先是主动遵循已有的“法式”,再去寻找合适的“形式”进行表现,这个过程就是“图式”的生成过程。进一步说,“图式”是在线性关系的作用下通过形式承载内容、传达意义的符号系统。⑪

“驱疫”门神图式是古人综合了与驱赶瘟疫相关的传说和事件之后,动用想象绘刻出来的多样形象,是在内容上以其特定话语系统和神话思想为支撑的结构,在形式上因为受到人们审美需求的变化而形成的视觉范式。通过图式的生成把这些门神的视觉样式进行归纳、规范和固定,使之成为“标准化”的单元,便于人们识别和工匠制作,为门神画的“模件化生产”做好准备。

3、“驱疫”门神图式的基本特征

(1)可怖的神秘性。在民间广为张贴的“驱疫”门神,其图式的艺术特征首先指向了“崇高”。在康德看来,“崇高”是伟大的、纯朴的、勇敢的、愤怒的、可怖的,令人感动⑫。“驱疫”门神造像最原初的动机是人的内心始终有一个惧怕的东西,就是制造一种“可怖的崇高”,而“驱疫”门神正是让“魑魅魍魉”感到害怕的存在。

黄仁宇认为,“美术化”具有神秘性⑬,门神图式艺术神秘性的主要表征是历时性和共时性。历时性体现在门神图像有着自己的历史起源和发展过程(时间的先后),并在流变中形成了一种心理学上的“认知结构—功能演进”的建构框架。人们对于门神的观念在头脑里逐渐形成了一种知识结构,稳定不变的是门神的人物预设和张贴位置的“形式”,发生变化的是门神的图式构成,往往会根据功能的持续演进而替换、填充新的内容;共时性是人们按照“共存关系”的逻辑和心理联系,建构了“驱疫”门神家族的图像体系,体现了人类的集体共同意识。在同一时期,相同的“驱疫”门神因地域不同,其审美价值呈现多样性,给人制造的感官刺激凸显于漫长的瘟疫流行史的背景前。毋宁说,“驱疫”门神的发明也是一种“制异和造秘”的艺术,既造成震惊,又造成神秘—神秘会造成异质的东西之间的关联。⑭

(2)有序的系统性。系统性是指同一形象的有序传承,虽然图式发生流变,但其身份符号(姓名)并未改变。发明“驱疫”门神图式是“泛神论”的直接反应,始终未能摆脱民间信仰的实用主义思想。日益增多的“神祗”形成了一个庞大的系统,含括多个分枝,“驱疫”门神只是其中一个子系统。《三教源流搜神大全》卷七记载:“门神乃是唐朝秦叔宝、胡敬德二将军也。按传,唐太宗不豫,寝门外抛砖弄瓦,鬼魅号呼,三十六宫七十二院夜无宁静。太宗惧之,以告群臣。秦叔宝出班奏曰:‘臣平生杀人如剖瓜,积尸如聚蚁,何惧魍魉乎!愿同胡敬德戎装立门以伺。’太宗可其奏,夜果无警。太宗嘉之,谓二人守夜无眠,太宗命画工图二人之形像全装,手执玉斧,腰带鞭链弓箭,怒发一如平时,悬于宫掖之左右门,邪祟以息。后世沿袭,遂永为门神。”⑮这是以“武士—英雄”作为“驱疫”门神“真身”的由来,并固定了门神张贴的位置(前、后门之别),之后有所继承发展,如在明《酌中志》曰:“正旦节安彩妆……又塑造将军或福判、仙童、钟馗各成对,高二尺许,用金彩装画如门神。”⑯在清《金陵岁时记》载:“金陵人家,大门之有门神者不多,概见惟后门贴钟馗,内室各门亦不一。”⑰“驱疫”门神的人物、造型和张贴的位置构建了一个有序的系统。

二、 “神荼—郁垒”和“秦琼—尉迟恭”模件化的图式构成

1、“神荼—郁垒”和“秦琼—尉迟恭”图式生成的“模件化”思维

作为门神谱系(总集)中的重要成员,“神荼—郁垒”和“秦琼—尉迟恭”的图式是以各种装饰物为基本元素设计而成的,其设计思维是一种“模件化”思维。有论者认为这是“一种由小生大的思维方式”:在自然界中,各种要素通过复制大批量、可互换、标准化的模件单元构成形态,再根据一定的规律进行组合,呈现出重复性与多样性并存的形式秩序;在中国传统文化领域,通过标准构件单元(模件)的组合与置换形成无穷的有机整体,并呈现出一定的开放性、高效性及普遍适用性⑱。在“驱疫”门神图式的生成中,主要有两种“模件化”思维:

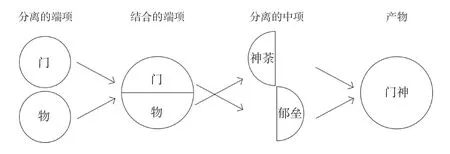

(1)关联性思维。意大利哲学家维柯认为东方的思维是一种“诗性逻辑”,其本质是一种关联性思维。最初的诗人们采用隐喻的手法,让一些物体成为具有生命实质的真事真物,并用以己度物的方式造成一些寓言故事⑲。源初门神图式的生成,主要采用了“隐喻”的手法,就是将一物比喻成另一物。这种诗性语言存在一种“元语言”结构:元语言的本义是语言的语言。“神荼—郁垒”的神话语言通过“语—图”转译,巫术器物被赋予了神—人格,成为之后逐渐演绎出来的门神的“元语言”。它们依附于人们所推崇、信奉的“武士—英雄”的身体,从头到脚、由内而外都被“神话”所武装和充盈,被给予了神秘性。我们参考了袁恩培和陈倩的 《门神形象的造型特征分析》、董庆涛的《神荼、郁垒门神偶像的起源》、罗梅的《魏晋墓中的桃木、虎形与神荼、郁垒》以及王晓戈的《漳州武将门神年画图式探析》等相关文献,绘制了“神荼—郁垒”的成因图(图1)。“门”与“物”原本是可以分离的端项,两者交叉之后竟然与“神荼”和“郁垒”两个中项相互对应,并由此建构了门神的起源结构。从图2 可以看出,“门”应为传统的“双扇门”,如此中项性才能成立,也为门神的多样组合方式提供了张贴载体。如同汉字“由简而繁”的模件系统,“神荼—郁垒”的图式构成也是由简及繁,人物造像从神变人,绘画“母题”从单一的人物到与之关联的官帽、甲胄、座驾、兵器、吉祥花不断增加、扩充。

图1:“神荼—郁垒”的成因与图式演变(自制)

图2:门神的起源(自制)

(2)互换性思维。创造新组合的一个最主要的原则就是模件的互换⑳,汉字的模件系统是用数量不多的偏旁部首进行互换构造出来的,存在一些用同一偏旁造的字形态相似、发音相同,不易辨识,如“赛”和“塞”。这种情况在门神画中也是存在的,由于“驱疫”门神流布的时间之久和空间之广,人物“身躯”的相互模仿和挪移,容易造成一些门神的“招牌动作”相互错位。这是因为,门神的元素组合成可拆解的模件,不同的模件又能组合为一个门神单元,两个门神单元组合成一对门神。门神的姿势和造型是一个可以互换、拼装的形式系统,同一个基本动作可以更换不同人物的头部,这种具有互换性的模件化生产方式往往造成门神的“长相”不易识别:“门神皆甲胄執戈,悬弧配剑,或谓为神荼郁垒,或谓为秦琼敬德,其宝皆非也,但谓之门神可矣。”㉑这种模糊性之所以没有被市场抵制,因为人们并不在意他们买的到底是“神荼—郁垒”或是“秦琼—尉迟恭”。

2、标准化的图式构成

受这两种模件化思维的影响,明清两代所生产的“神荼—郁垒”和“秦琼—尉迟恭”构成了标准化的“模件系统”,表现出不同形式的图式构成:

(1)对立式。从“神荼—郁垒”图式的生成开始,“对立式”就成为门神的基本姿势。杨家埠年画口诀中有“立如弓”“英雄无颈项”等武将人物的图式㉒,河南密县存有汉代“神荼—郁垒”门神画就是以立式为主,二神胡须飞扬、神采奕奕,双手交错按于虎头之上。这种对立的姿势在汉画像中尤为普遍,在河南南阳、安徽亳州的“神荼—郁垒”像及其他墓室武士、仕女、文官像中都有反映。“秦琼—尉迟恭”等武将门神都有立式图式,“站岗”的姿态比较明确,也反映了“忠君”的伦理思想。当然,“成对”的样式从根本上看是因为中国传统建筑普遍采用的“双扇门”结构,由此产生了“左右”对称的普遍样式(图3)。这在一些古籍中有相关记载,如梁人宗懔在《荆楚岁时记》载:“岁旦,绘二神披甲持钺,贴于户之左右,左神荼,右郁垒,谓之门神。”㉓明人冯应京在《月令广义》记:“道家为门神,左曰门丞,右曰户尉,门神之名,为神茶、郁垒。”㉔

图3:对立式(自绘)

(2)刀马式。后世画将军、朝官诸式,复加爵、鹿、蝠、喜、宝、马、瓶、鞍等状。一般而言,门神的座驾常见的有鹿、麒麟、马,人物多持兵器,威风凛凛。山西平阳的“神荼”骑鹿、持斧钺,“郁垒”驾麒麟、握鞭锏;福建漳州的“神荼—郁垒”则骑小白马,“神荼”持锏、“郁垒”握大刀;“秦琼—尉迟恭”的图式主要有双手挥鞭锏或单手握锏的“马上鞭锏”,一手拎大刀、一手托插着三支戟的宝瓶的“平升三级”。此类造像受到戏剧“刀马旦”的一些影响,图式易流于程式化(图4)。

图4:刀马式(自绘)

(3)主从式。张仃在《桃花坞年画》中谈到苏州门神时曾说:“门神的格式和其他地区差不多,两幅对称,都是每幅一人,如有画两三人的,也是以一个大人为主。”㉕“大人”是主体人物,即各路门神,其余次要人物都是陪衬,遵循的是儒家思想中的“主从”关系(图5)。“神荼—郁垒”很少采用这种图式,仅在苏州桃花坞发现一例:两人直立,披甲胄,插令旗,佩剑,各执一斧钺。两位童子各随其主,侧立,各持“四字联”,右书:招财进宝,左题:四季兴隆。而“秦琼—尉迟恭”这种类型的图式较多,主要有单个童子、仆人依于门神一侧或躬身于前,在重庆梁平和苏州桃花坞则有“五子登科”式,两地虽远而图式相近,显然是共同采用了“模件化生产”技术。

图5:主从式(自绘)

三、“神荼—郁垒”和“秦琼—尉迟恭”图式大批量生产的模件体系

明代的“秦琼—尉迟恭”造像受魏晋之后“神荼—郁垒”的影响,其组合形式有一文一武和两个武士(图6)。到清代,这组图式最终演变为“秦琼—尉迟恭”的“标准像”:头戴官帽、身披甲胄、配带祥瑞、手持双锏、腰悬宝剑、身背弯弓。该图式的生成是由诸多可以互换的单元构成的,这种标准化的组装过程本质是一个“模件化生产”系统(图7)。

图6:秦琼—尉迟恭的图式演变(自绘)

图7:秦琼—尉迟恭图式的模件系统(自制)

1、模件化生产的装饰体系

雷德侯发现,中国青铜礼器铸造的第一种模件体系与装饰有关,存在着一个题材内容明确的“装饰母题库”,既有动物纹样,也有抽象图案㉖。如表2 所示,明清两代“神荼—郁垒”和“秦琼—尉迟恭”典型图式的装饰有以下三个特征:

表2: “神荼—郁垒”与“秦琼—尉迟恭”图式对比(自绘)

(1)头部“面具化”:可更换的模件单元。面具基本来源于傩仪,是神灵的象征和载体,对鬼怪有震慑之功。面具通常由两部分构成:造型形式和语义功能㉗,也就是“形义相生”。各地的“神荼—郁垒”和“秦琼—尉迟恭”的脸部造像特征相似度极高,组合形式有:红脸—白脸、红脸—红脸、红脸—黑脸、红十字脸—黑十字门脸等,象征“忠”和“义”,这种戏曲人物脸谱的创作手法主要源于面具。列维· 斯特劳斯认为,像面具这种宗教道具,是从我们的日常生活中捕捉到,被单立,再展示到单独的一个领域,如魔法中、仪式上、庙里的㉘。有论者把“神荼—郁垒”的造像称为“兇颜吉相”,“凶”为指事字:“凶者,恶也。”而“兇”是会意字:“扰恐也,从人在凶下。”㉙“凶”可能会引发“兇”的情绪,门神只有具备“兇而不凶”的面目,才能达到“既能抵挡外鬼的入侵,又能镇守住屋内灵魂的安宁,则为最佳。”㉚

(2)服饰“甲胄化”:高度标准的身份模件。“甲胄”在宋代相关文献中被作为武门神的标准装,如赵与时在《宾退录》云:“除夕,用镇殿将军二人,甲胄装门神,亦日门丞。”㉛孟元老在《东京梦华录》载:“教坊使孟景初身品魁伟,贯全副金镀铜甲装将军。用镇殿将军二人,亦介胄,装门神。”又曰:“用镇将军二人,甲胄装为门神。”㉜明清以来的武将门神服饰多为甲胄蟒纹战袍,华美富贵,装饰感极强。随着明清时期小说、戏曲的繁荣,门神信仰为创作提供了故事素材与形象,而戏曲中的门神形象又促进了其具象化、世俗化,对年画门神形象的塑造有直接影响。“神荼—郁垒”“秦琼—尉迟恭”皆为身披甲胄的武将造型,有的背插靠旗,增添了形象的威严和戏剧感。

(3)持物“吉祥化”:新模件的添加。明代门神画“神荼—郁垒”一般手持桃木剑、金瓜锤等兵器,“秦琼—尉迟恭”所持之物多为兵器:金瓜锤、斧钺、鞭锏、刀等,有辟邪震慑作用;到了清代,这些门神的持物增添了祈福纳吉的内涵,新增了“枪”“令旗”“瓶”等吉祥之物。山东平度的一手拿牡丹花纹饰“锤”(也有论者认为是“令牌”),一手捧着插满牡丹花的花瓶,象征富贵当道、出入平安;杨家埠的一手执祥龙云纹“锤”,一手执如意,象征如意吉祥;河南开封的“秦琼—尉迟恭”每人单手持“如意”、托“玉盘”,还有江苏南通的“聚宝盆”等。简言之,从明代至清代,这两组门神的所持之物成为了可以互换的模件。

2、模件化生产的技术体系

在17 世纪初,杨柳青年画的年印制量已达2000 万张以上,其中仅一家作坊就雇佣刻手及印工数百人,年印画约100 万张㉝。刻、印分工合作,最大限度地提高了生产效率。浙江金华“画刻印”三技一体的雕版印刷技艺使得构成门神图式的模件不断增加,图式构成由简及繁,而这种“先分后合”的印刷技艺本身就是一种“模件化生产”的技术体系。

(1)画技。明人陈老莲、清人萧云从都是专门为印本书籍设计插图绘画的艺术家,他们的高超画技对同时期包括门神画在内的其他木刻版画产生了很大影响。陈氏所画人物面目传神、动作造型明确。萧云从的人物画深受陈氏写意风格影响,人物塑造传神、到位。标准化的门神图式大大降低了对画师绘画技艺的要求,正如前文已述的那三个装饰特征,门神逐渐形成了固化的姿势。

(2)刻技。作为生产性技艺,刻工的技艺直接会影响画工所绘画稿的最终印刷效果。在刻工中以绣像刻工所需技艺最为高妙,因为绣像造型较为细致、费工,非一般技艺所能为之。在这里,技艺是相对精确的,但这绝不意味着所有技艺范畴均能以数学提供的标准加以测量㉞。湖南滩头木板画的“开脸”是独特技艺,其制作难度在于线板雕刻,尤以“高福昌”年画作坊的“陡刀立线”技术为最,行刀角度一致,使用均匀的暗劲,转折、交叉处稳当不乱㉟。这些刻板技艺影响了明清两代“神荼—郁垒”和“秦琼—尉迟恭”图式的生产,雕版的刻制也是从简到繁,这就要求刻工的技艺能够跟上画师的艺术风格和线条质量的要求。

(3)印技。中国传统的多色木刻版画印刷称为“套版”或“饾版”,套版的方法是以一套位置准确而可重叠的多块木版,每块分别刷上不同颜色的水彩,相续就印于同一张纸上㊱。有论者认为活字印刷技术才是中国古代“模件化”技术的典型代表,而雕版印刷则不是“模件化”技术㊲。与之相佐的是,本文认为雕版印刷也是一种“模件化”生产方式,因为套色需要,完成一幅画的木板数量要根据印刷用色而定,一块雕版印刷一种颜色。每一块版就成为一幅版画的一个模件,数个模件叠印后才能印刷出一幅色彩丰富的图像,其本质符合“模件化生产”的“由小及大”原则。明清两代的木刻版画印刷主要采用木板水印、复色套印、套色复印等技艺,如在湖南滩头木板画的工艺中,蒸纸、托胶、刷粉等都是独有的传统工序,土法印制,局部手绘染填,套金、银二色,对比强烈,造型饱满夸张㊳;杨家埠的“秦琼—尉迟恭”印刷用色丰富,如图7 所示,主要采用了靛青、朱砂、黄、紫、黑等色,套版需准、上色要匀,方能印制出一幅精美之作。

四、余论

中国古代社会在疫病肆虐之下容易“全线崩溃”㊴,发明“驱疫”门神图式是在古人对瘟疫的惧怕和“驱疫祈福”的集体自觉意识下激发出来的。明清两代,“疫区”盛行张贴门神的习俗,因为民众相信神话、信奉“驱疫”门神。年画作坊多选择相对可靠、便于操作的木板印刷复制技艺,标准化了的“驱疫”门神图式被模件化生产大规模复制,最大程度地满足了人们的“抗疫”心理需求。这些传统的“驱疫”门神图式,可以为新时代数字门神的模件化生产提供设计“母题”。

注释:

① 陈高佣根据《资治通鉴》和《古今图书集成》整理而成了《中国历代天灾人祸表》(1940),美国昆西大学远东史教授约瑟夫H.查(Soseph H.Cha)依据此表编纂了《中国的疫情年表》,麦克尼尔认为该表“应该能够窥见重大转折点发生时的粗略迹象”,故将其附录于《瘟疫与人》书后。

② 梁峻:《中国古代防疫资鉴》,选录:中国中医研究院编:《中国疫病史鉴》,北京:中国古籍出版社,2003 年,第115 页。

③ 颜宜葳、张大庆:《疫病的危害》,选录:中国中医研究院编:《中国疫病史鉴》,北京:中国古籍出版社,2003 年,第3 页。

④ (英)爱德华 · 泰勒著,连树生译:《原始文化》,上海:上海文艺出版社,2002 年,第31 页。

⑤ Claude Ⅼevi-strauss:Myth and Meaningy London and New York, Routledge,2005,p6.

⑥ 余新忠:《从避疫到防疫:晚清因应疫病观念的演变》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2008 年第2 期,第51、53 页。

⑦ (德)雷德侯著,张总译:《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》,北京:生活·读书·新知三联书店,2012 年,第4 页。

⑧ 同注⑦,第14 页。

⑨ 同注⑦,第6-7 页。

⑩ 同注⑦,第10 页。

⑪ 莫军华等:《清代木刻关公画像的图式表现》,《艺术设计研究》,2019 年第4 期,第81 页。

⑫(德)康德著,何兆武译:《论优美感和崇高感》,北京:商务印书馆,2018 年,第5-8 页。

⑬ 李贽的思想、学说没有付诸实践,他就只好把它美术化或神秘化。转自:冯天瑜等:《中华文化史》,上海:上海人民出版社,2017,第531 页。

⑭ 陆兴华:《艺术—政治的未来:雅克·朗西埃美学思想研究》,北京:商务印书馆,2017 年,第159 页。

⑮ [明]佚名编撰,王孺童点校:《三教源流搜神大全》,北京:中华书局,2019 年,第309 页。

⑯ [明]刘若愚:《酌中志》,北京:北京出版社,2018 年,第106 页。

⑰ [清]潘宗鼎:《金陵岁时记》,南京:南京出版社,2006 年,第14 页。

⑱ 崔彤、王一钧:《模件化思维下“科学共同体”的场所建构》,《建筑技艺》,2019 年第5 期,第59 页。

⑲(意)维柯著,朱光潜译:《新科学》,北京:商务印书馆,1989 年,第200 页。

⑳ 同注⑦,第23 页。

㉑ 李家瑞:《北平风俗类征》,北京:商务印书馆,1937 年,第454 页。

㉒ 冯骥才主编:《中国木版年画集成》,北京:中华书局:2005 年,《杨家埠卷》第243 页、《高密卷》第178 页。

㉓ [梁]宗檩著,姜彦稚辑校:《荆楚岁时记》,岳麓书社,1986 年,第6 页。底本无此二十五字,据陈甲(乙)本、文津本、《岁时广记》补。

㉔ [明]冯应京:《月令广义》,转引自[清]潘宗鼎:《金陵岁时记》,南京:南京出版社,2006 年。

㉕ 张仃:《桃花塢年畫》,《美术》,1954 年第8 期,第45 页。

㉖ 同注⑦,第44 页。

㉗(法)Ⅼevi-Strauss,The Way to the Masks,trans. by Sylvia Modelski, Washington University Press, 1988, p.93.转引自陆兴华:《艺术展示导论》,北京:商务印书馆,2019 年,第257 页。

㉘ 同注㉗,第256 页。

㉙ [清]段玉裁:《说文解字》,北京:中华书局,2017 年,第337 页。

㉚ 李意:《兇颜吉相—以神荼、郁垒为例》,《荣宝斋》,2018 年第1 期,第132 页。

㉛ [宋]赵与时著,齐治平校点:《宾退录》,上海:上海古籍出版社,1983 年,第45 页。

㉜ [宋]孟元老著,王莹注释:《东京梦华录》,北京:中国画报出版社,2016 年,第278、185 页。

㉝ 钱存训:《中国纸和印刷文化史》,桂林:广西师范大学出版社,2004 年,第264 页。

㉞ 李三虎:《重申传统》,北京:中国社会科学出版社,2008 年,第33 页。

㉟ 怀念:《年轻手艺人》,南京:江苏凤凰教育出版社,2018 年,第308-330 页。

㊱ 钱存训:《中国纸和印刷文化史》,桂林:广西师范大学出版社,2004 年,第254 页。

㊲ 石琳:《技术学视域下“模件化”印刷技术的边缘化—以程甲本〈红楼梦〉切入》,《装饰》,2019 年第8 期,第66 页。

㊳ 怀念:《年轻手艺人》,南京:江苏凤凰教育出版社,2018 年,第308-330 页。

㊴ 周志:《为了更便捷的卫生:作为抗疫隐形防线的一次性卫生用品》,《装饰》,2020 年第2期,第49 页。

附记:插图和表格均由作者指导的研究生王静在读期间绘制,特此说明,以表感谢。