大学生劳动行为倾向及影响因素的逻辑回归分析

——基于广州地区高校的调查实证研究

王晓艳,谢栎盈

(广东白云学院,广州 510450)

劳动行为是劳动者受自身因素和客观环境影响所发起的社会实践或行动,其核心是劳动者的行为动机和意图。新时代的劳动教育不仅培养学生的自立意识,更强调社会责任感与担当。本研究基于广州地区高校开展的调研,关注广州地区高校劳动教育的实施情况,对大学生的劳动行为倾向及其影响因素进行了分析,对如何深化劳动教育、完善劳动教育体制机制提出了相应的建议。

1 研究假设、数据与模型的建构

1.1 研究假设

目前,大部分学者都从个人因素、家庭因素、高校因素、社会因素四方面讨论大学生的劳动教育,由于社会因素信息较难获取,基本通过个人因素、家庭因素和高校因素间接体现。为了尽可能地全面考查各因素对大学生劳动行为倾向的影响,通过实地调研及访谈情况对个体因素、家庭因素和高校因素三个方面进行了分析,并提出研究假设。

假设1:个体因素对大学生劳动行为倾向选择有显著影响。个体因素主要包括性别、年级、政治面貌、大学类型。假设2:家庭因素对大学生劳动行为倾向选择有显著影响。家庭因素主要包括居住地、家庭劳动氛围、父母对子女参加劳动的态度、家庭对基层服务的支持。假设3:高校因素对大学生劳动行为倾向选择有显著的影响。高校因素包括自身劳动实践动机、接受大学劳动教育、劳动教育课程设置、劳动教育教材和教师配备情况、劳动教育实践基地、劳动教育侧重点、劳动教育激励等。

1.2 数据与模型的建构

本研究选择广州地区高校的大学生作为研究对象,共发放问卷790份,回收790份,回收率达100%。回归模型是本研究所采用的主要分析工具。本研究划分三个变量组:个体因素、家庭因素、学校因素。通过变量检验,探究各因素对劳动行为倾向的影响程度。由于该模型的因变量是劳动行为倾向,属于多类无序变量,因此采用多元逻辑回归分析法。

2 研究结果与分析

2.1 劳动行为倾向的一般描述

劳动行为倾向是劳动教育过程中的最佳预测值,是劳动者在开展社会实践活动或行动的意图和实际。本研究将劳动行为倾向分为体力劳动、脑力劳动和服务性劳动。调研分析发现,在这三种劳动行为倾向中,32.1%的大学生选择体力劳动,31.6%的大学生选择脑力劳动,36.3%的大学生选择服务性劳动。

2.2 劳动行为倾向影响因素分析

2.2.1 分析指标

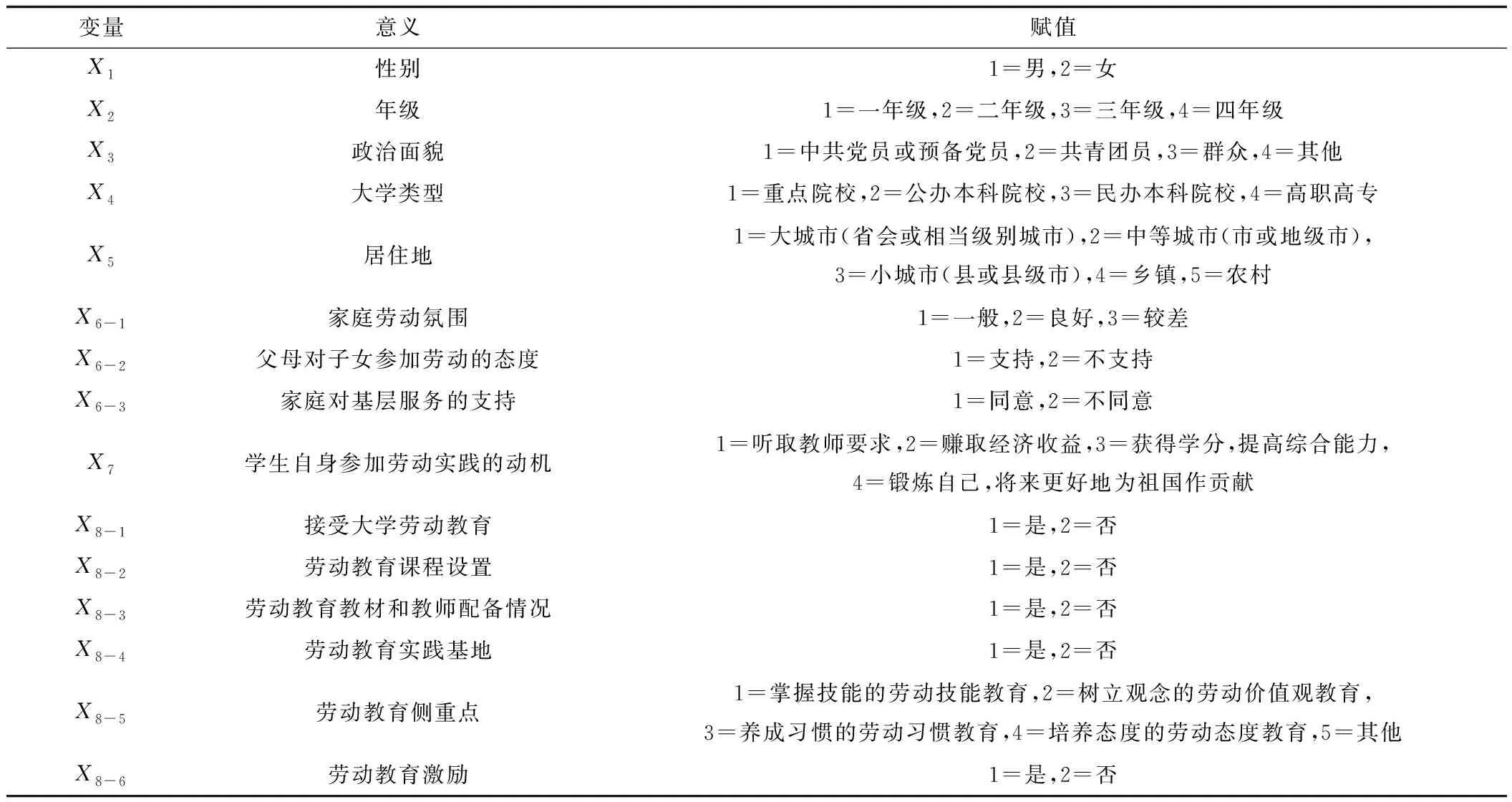

将影响劳动行为倾向的因素分为以下三个方面:个体因素、家庭因素、学校因素。将劳动行为倾向作为因变量Y,1代表服务性劳动,2代表体力劳动,3代表脑力劳动。自变量X为调查问卷所涉及的主要信息构成的分类变量,如表1所示。

2.2.2 分析层次

首先,进行交叉分析,分析个体因素、家庭因素和高校因素与大学生劳动行为倾向的关系。其次,通过卡方检验其显著性。最后,将p<0.05的影响因子纳入到多元逻辑分析中,建设逻辑回归模型。

表1 大学生劳动行为倾向影响因素的自变量赋值情况Tab.1 Assignment of independent variables of the influencing factors of college students’ labor behauior tendency

2.3 研究结果分析

2.3.1 单因素分析

对大学生劳动行为倾向与各变量的情况进行卡方检验,如表2所示,性别、年级、政治面貌、大学类型、家庭劳动氛围、父母对子女参加劳动的态度、学生自身的劳动实践动机、接受大学劳动教育、劳动教育课程设置、劳动教育教材和教师配备情况、劳动教育实践基地等因素χ2检验的p>0.05,其对劳动行为倾向没有显著影响。而居住情况、家庭对基层服务的支持、劳动教育侧重点、劳动教育激励对其有显著影响。

2.3.2 多元逻辑回归模型解释性分析

基于上述的变量检验,发现假设1不成立,假设2、假设3部分得到验证,其中居住情况、家庭对基层服务的支持、劳动教育侧重点、劳动教育激励对劳动行为倾向有显著影响。将上述单因素卡方检验p<0.05的变量一次性纳入到多元逻辑回归模型中,如表3所示,模型所选择的自变量对大学生劳动行为倾向的选择有非常显著的影响,说明模型整体有效,检验通过。

表2 大学生劳动行为倾向影响因素自变量的卡方检验结果Tab.2 Chi-square test results of independent variables of the influencing factors of college students’ labor behavior teadency

表3 多元逻辑回归模型似然比检验Tab.3 Likelihood-ratio test of multivariate logistic regression model

3 讨论

将居住情况、家庭对基层服务的支持、劳动教育侧重点、劳动教育激励作为自变量,服务性劳动、体力劳动和脑力劳动作为因变量进行多分类Logistic回归分析(因变量有3项,且以服务性劳动为参照项进行对比分析),最终形成2个模型公式如下:Ln(体力劳动/服务性劳动)=-0.384-0.068×居住情况+0.331×家庭关于基层服务支持-0.335×高校劳动教育侧重点+0.658×劳动教育激励。Ln(脑力劳动/服务性劳动)=-0.746-0.235×居住情况+0.481×家庭关于基层服务支持-0.112×高校劳动教育侧重点+0.704×劳动教育激励

相对于服务性劳动而言,在体力劳动前提下,居住地不会对劳动行为倾向产生影响(z=-1.021,p=0.307>0.05)。家庭对基层服务的支持回归系数值为0.331,但并没有呈现出显著性,意味着家庭对基层服务是否支持不会对大学生的劳动行为倾向产生影响(z=1.750,p=0.080>0.05)。劳动教育侧重点的回归系数值为-0.335,且呈现出0.01水平的显著性(z=-3.877,p=0.000<0.01),意味着高校劳动教育的侧重点会对大学生的劳动行为倾向产生显著的负向影响。劳动教育激励的回归系数值为0.658,且呈现出0.01水平的显著性(z=2.823,p=0.005<0.01),意味着劳动教育激励会对大学生的劳动行为倾向产生显著的正向影响。

相对服务性劳动而言,在脑力劳动前提下,居住地的回归系数值为-0.235,且呈现出0.01水平的显著性(z=-3.380,p=0.001<0.01),意味着居住地会对大学生的劳动行为倾向产生显著的负向影响。家庭对基层服务的支持回归系数值为0.481,且呈现出0.05水平的显著性(z=2.560,p=0.010<0.05),意味着家庭对基层服务的支持会对大学生的劳动行为倾向产生显著的正向影响。劳动教育激励的回归系数值为0.704,且呈现出0.01水平的显著性(z=3.034,p=0.002<0.01),意味着劳动教育激励会对大学生的劳动行为倾向产生显著的正向影响。

4 结论与建议

经过统计分析发现,个人因素对大学生劳动行为倾向不产生影响,而家庭因素组中的居住地及家庭对基层服务的支持和学校因素组中的劳动教育侧重点、劳动教育激励对其有显著作用。

从家庭因素组看,来自小城市或乡镇的大学生选择服务性劳动的比例明显高于平均水平36.33%。来自于农村的大学生选择体力劳动的比例为37.38%,明显高出平均水平32.03%。来自于中等城市(市或地级市)的大学生选择脑力劳动的比例为38.43%,明显高出平均水平31.65%。家庭对基层服务的支持与大学生的劳动行为倾向显著相关(chi=9.521,p=0.009<0.01)。在得到家庭支持的大学生中,他们选择服务性劳动的比例为40.08%,远高于得不到家庭支持的大学生。从数据可以看出,大学生的个人劳动行为倾向会受到其生存环境内诸多因素的影响。

在学校因素组,劳动教育侧重点与大学生的劳动行为倾向显著相关(chi=22.149,p=0.005<0.01)。高校侧重养成劳动习惯、培养劳动态度教育的学生往往倾向选择服务性劳动;高校侧重掌握劳动技能教育的学生更加青睐体力劳动;劳动教育侧重其他方面的学生更加青睐脑力劳动。劳动教育激励与大学生的劳动行为倾向显著相关(chi=12.076,p=0.002<0.01),尤其在服务性劳动选择方面,劳动教育激励机制的有无会影响大学生选择。

家庭教育与高校教育不同,往往以非正式约束为主,如规范、习惯等,具有非强制性和渗透性。家庭是劳动教育的基础单位,在家庭劳动教育过程中,作为家庭主体的成员应该明确自身在劳动教育中的角色定位和角色责任,积极提高自身的劳动教育培育意识,起到榜样示范作用。良好的家庭劳动教育氛围对大学生劳动教育认知有显著影响,可通过后天环境对其进行塑造,以提升大学生对劳动价值的认知和自我劳动价值的认同。

基于个人成长需求,需通过激励手段提高大学生参与劳动教育的积极性。典型的激励因素主要包括获得认可、晋升机会、责任感、地位、个人成就感和个人成长。高校可构建以大学生为主的劳动教育激励机制,内化大学生的劳动价值观和安全感。劳动教育激励机制应以劳动节为节点,组织开展劳动教育实践成果展示和课程比赛,建立劳动教育实践优秀大学生和集体的评先评优机制,营造良好的劳动育人氛围,丰富劳动育人的内涵。