中国蓝印花布与日本蓝型染的图案考析

宋彦霖

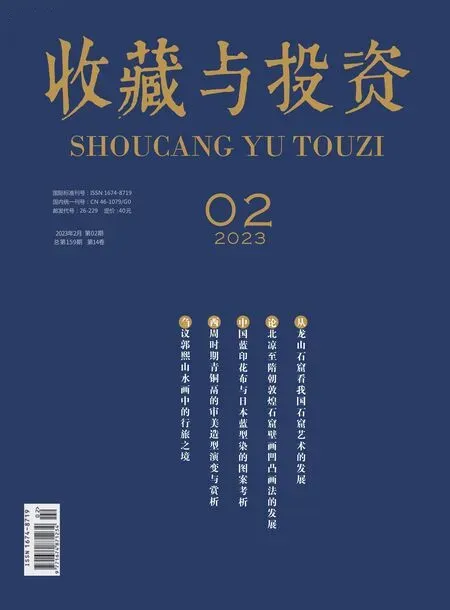

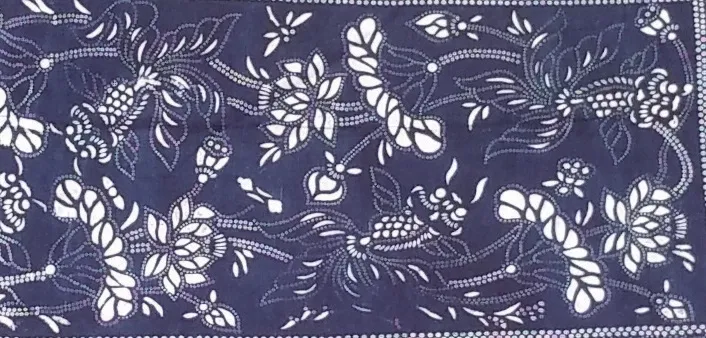

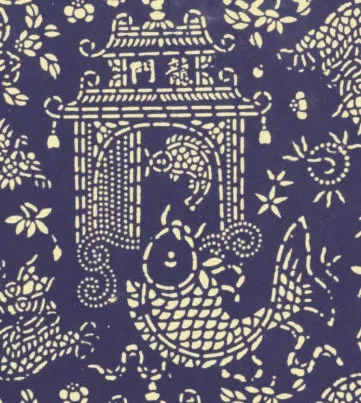

中国蓝印花布的历史最早可追溯至秦汉,唐宋时期,独立意义上的灰缬蓝印花布成型并成为我国最古老的“四缬”之一。蓝印花布有蓝底白花和白底蓝花两种面貌,前者使用一块花版,配合防染浆漏印而成(图1),后者则需要先后使用两块花版,制作工艺稍复杂(图2)。

图1 蓝底白花布“鱼戏莲”

图2 白底蓝花布“凤凰牡丹”花版(其一)

日本镰仓时代(约中国南宋中后期至元代中前期),蓝印花布工艺传入日本并发展成型纸染和糊浆防染,国内一般将二者统称为型染或型糊染,在此基础上,发展出了小纹、中型两种主要纹饰面貌[1]。其中,小纹染并不专用蓝靛染色,而中型染使用蓝靛和棉布,与我国蓝印花布工艺十分相似,亦分为蓝底白花和白底蓝花两种主要形式,它主要被用于庶民和服的制作,是日本蓝型染的典型代表[2]。

在制作工艺、纹饰选取乃至内涵寓意等方面,日本型染与中国蓝印花布存在诸多相似之处,但又因自然环境、历史文化等的不同而存在许多差异。

一、图案题材对比

中国蓝印花布的题材以动植物纹样最为常见,例如龙凤、鱼、蝴蝶、鸳鸯、喜鹊、牡丹、梅兰竹菊、莲花等,它们有时单独出现,有时组合出现。除此以外,蓝印花布中亦有人物、器物等图案,例如麒麟送子、仕女、花瓶等。装饰性的纹样种类也很多,例如抽象变形的文字纹样、回纹、盘长纹等。这类纹样往往蕴含着美好的寓意,例如“鹤鹿同春”“喜上梅梢”“连年有余”等。

日本蓝型染的纹样图案及文化内涵,与中国蓝印花布存在一定的交叉,其题材总体可以归为六类,分别是植物、几何、器物、风景、天体、其他;在这些题材中,除与中国近似的纹饰外,日本型染还出现了贝纹、蛤蜊纹、樱花纹、桔梗纹等动植物纹样,以及扇纹、折鹤纹、伞纹、铃纹等器物纹样;在几何纹中,曲线纹、格子纹、鳞形纹等图案十分具有“和风”特色[3]。总的来看,日本蓝型染以植物、几何图案为主,寓意方面除了保留中国的吉祥寓意外,亦有“尚武”“勇敢”等日式寓意。

二、图案风格对比

(一)语言元素

在中国蓝印花布中,蓝底白花布受工艺限制,图案通常没有连续的轮廓线,而是以点和短线为基本造型元素,组成物象符号,“断刀”特征明显,观众在辨认图像时,通常以一种类似“格式塔”原理的心理活动,辨识图案内容。在白底蓝花布中,图案多以块面相连,艺人于块面中再次镂空表现内部轮廓,相较于蓝型染而言,白底蓝花布的图案往往处理得并不精细,成品呈现近似于撕纸的视觉效果。

在日本蓝型染中,虽然也有近似蓝印花布以点和短线造型的方式,但断刀处往往处理得比较隐秘,看起来就像连续的线条一般,观众能够较为直观地辨识图案内容;点元素通常作为辅助语言去装饰背景及主体纹饰的内部,或是作为单独的语言元素组合形成物象,一般不再掺杂线和面;点的大量运用主要表现在小纹染中,并且一般是以纯点的方式,呈现出“远视无物,近视有纹”的视觉效果[4]。

(二)语言手段

受语言元素影响,在构图方面,蓝印花布的图案之间一般没有较大面积的遮挡,而是彼此分离、平铺在布面之上的。根据用途,蓝印花布分为件料和匹料,件料多为框架式结构,由边饰、角饰和中心图案构成,带有明显的对称性,如《花卉如意纹样》;匹料多为散点式结构,包括二方连续、四方连续或无规则散点分布,如《葫芦菊花纹样》[5]。另外,在蓝印花布中,同一图案元素间通常没有明显的大小对比,一般是在不同图案元素间体现大小对比,这样的对比手段,使得蓝印花布在空间上呈现较为单纯的二维平面感。

再看日本蓝型染,由于它多用于和服制作,其功能近似于蓝印花布的匹料,因而在构图布局上也类似于匹料的散点式分布,但是其形式更加多样,富于节奏变化,在同一图案元素之间、同一色相之间也会分别存在大小和明度的对比;加之多使用长线条及块面的造型语言,在处理图案的穿插、遮挡问题上有更多的自由,因而带有一种绘画性的视觉效果。其图案组合可以分为三种类型,分别是主次图案浮沉搭配、几何骨架式图案、多种类型图案平铺式组合[6]。以菊花纹饰为例,蓝型染的菊花形象有两类,一类近似蓝印花布“冰盘菊”的形象:将菊花花瓣抽象为水滴形进行多层环绕组合;还有一类则较为写实地模仿、还原菊花花瓣的真实形态:既有从侧面视角看到的丝状卷曲花瓣,又有从顶部俯视看到的块状聚拢花瓣[7];在组合布局时,蓝型染的菊花可以像在蓝印花布中一样彼此分离,也可以做到成簇出现,彼此之间呈现大小、位置的变化,这明显不同于蓝印花布平铺式的分布。

总的来说,符号化的语言元素和较为单纯的构成形式让蓝印花布整体呈现古朴大气的视觉效果;近似绘画风格的语言元素和手段则让蓝型染看起来偏向精致清爽和丰富多样。

(三)形式语言的类型

由于蓝印花布和蓝型染主要使用的语言元素、语言手段不同,二者在形式语言的类型上便呈现不同的倾向:虽然它们的图案都属于意象艺术类型,但蓝型染较之蓝印花布更写实一些。上文提及的菊花处理方式为一例,但尚不足以概括二者形式语言差异的整体面貌。

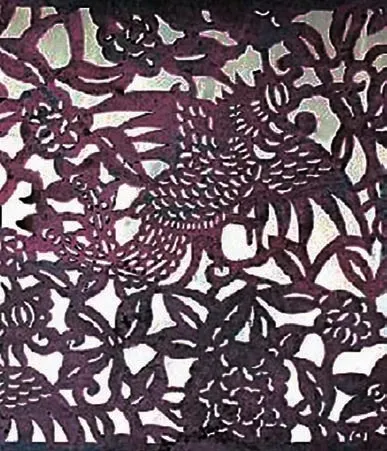

以鲤鱼形象为例,日本蓝型染中的鱼往往被细致地描绘出口须、胸鳍、背鳍、鱼鳞、腮盖等部位,细节清晰可辨(图3)[8];而在蓝印花布中,虽然也有以上部位的体现,但简化程度更高,有时只用一条小短线和一个小圆点表示鱼的鳍和眼睛等部位(图4)[9]。再如蝙蝠形象,在蓝型染《蝠樱》中,作者十分生动地表现了蝙蝠翅膀的骨感,甚至带有透视的意味[10];而在蓝印花布中,蝙蝠往往是保留其主要的轮廓特征,以短线和块面组合成张开双翅的平面形象,取其意似。

图3 日本中型染鱼纹

图4 蓝印花布中的鱼纹

可见,即使是同一题材,蓝型染和蓝印花布呈现的风格面貌也十分不同,蓝型染中的图案更加写实和精细,而蓝印花布仅利用点和短线便组合出物象之生动,带有写意的美感。

三、图案特色的成因

(一)历史背景限制发展方向

我国古代社会对纺织品的色彩、图案使用有严格的等级限制,蓝印花布恰巧顺应了等级社会的要求,适合平民阶层,因而在平民阶层中得以广泛生产和使用;同时,民众又不满于这种被压迫的地位,于是通过图案来表达反抗和对美好生活的向往[11],因此,蓝印花布的图案寓意中出现了中国民间美术典型的“饰必有意,意必吉祥”的特点。再看日本,蓝型染繁盛的江户时代曾颁布“奢侈禁止令”,服装的布料和颜色受到幕府的严格管理,贵族更不能穿带有图案的和服,于是人们以隐蔽的方式,将图案无限缩小至“细若微尘、远视无物”的地步,从而催生了小纹形式[12],也造就了蓝型染低调克制、细腻精致的特点。

由此可见,不同的历史背景,从宏观上影响了蓝印花布和蓝型染图案的发展方向。

(二)自然风物影响审美情调

中国地大物博,自然环境多样,古代社会存在着农耕、渔猎、游牧等多种生存方式,受自然环境影响,中国传统纹饰往往追求饱满、完整,并且呈现南方秀丽婉约、北方豪迈大方的特点,表现在蓝印花布中亦是如此。蓝印花布的制作原料及工具往往是就地取材,纹饰图案亦来自生活中寻常可见的花鸟虫鱼,以及民间故事中想象出的动物等。

日本四面环海、海岸线绵长,这样的地理环境使日本审美多喜爱温和的曲线[13],对比蓝印花布传入日本后出现的新图案不难发现,蓝型染中的海老(虾)纹、贝纹、蛤纹等题材主要来源于岛民对海洋的认识;同时,蓝型染对水的表现十分丰富,分化出了流水纹、青海波、市松等几十种水波纹[14],显示了日本审美对曲线的青睐。另外,由于日本地域狭小,形成了“以小为美”的审美情趣;同时四季分明,人与自然的关系十分密切,因此在蓝型染纹饰上,就出现了独具日本特色的雪花、夏草、秋草等带有明显季节感的纹饰,这与蓝印花布中始终表现花团锦簇的景象十分不同。

可以说,不同的自然风物造就了蓝印花布和蓝型染艺人不同的审美视角。

(三)文化谱系促成风格面貌

蓝印花布源自中国本土,在发展过程中,主要吸收了剪纸、刺绣、木雕等传统图案,这些都是典型的传统中国艺术,因此传统蓝印花布的纹饰始终保持着较为纯净的“血统”,一直沿用的都是中国传统吉祥纹饰,受大陆文化和农耕文化背景的影响,其寓意往往与长寿、繁衍、吉事、福禄等内容相关。

蓝型染对日本人而言,原本就属于外来文化,其“正统”意味相对淡薄,纹样不仅受到中国的影响,还融合了印度、东南亚等国的纹样,逐渐形成自己的纹样特色[15]。蓝型染中直接来源于中国的纹饰亦呈现富贵吉祥、平安如意等美好寓意,同时带有日式民间的幽默特点;但不同的是,受禅宗文化影响,日本审美情趣以悲忧仇怨为主体,形成了一套“枯淡悲寂”的审美哲学[16],于是蓝型染中出现了带有“随风即逝”之意的樱花纹、暗指“千愁万恨”的鳗鱼串图案等特色纹饰,在蓝印花布的喜庆热烈之外,蓝型染多了一种恬淡清幽、静谧雅致、低调内敛、空灵凄美的和风特色。另外,其绘画性的视觉特点也离不开对浮世绘的吸收,例如《葫芦千鸟》中,水纹流动变换的效果、千鸟的肥硕憨态,与《光琳画谱》中的水、鸟形象十分相似[17]。

总而言之,蓝印花布的纹饰较为单一,而蓝型染的纹饰则复杂多样,因此造就了二者的图案面貌上的诸多不同。

四、结论

蓝印花布图案取材于日常生活和神话想象,饱含着积极向上的美好寓意;主要以点和短线造型,以平铺列绘式的布局和不同图案元素间的大小对比,偏向写意的形式风格。日本蓝型染既有来自中国、东南亚地区的纹饰,亦有本土自然和生活器物纹饰的加入,寓意也更加多样;主要以流畅的曲线造型,在布局组合和形象对比方面更加灵活多样,部分作品带有写实倾向和绘画性的形式风格。总体来看,蓝印花布带有喜庆、质朴、粗犷的视觉效果,而日本蓝型染则带有悲寂、低调、精致的审美倾向。产生这种发展差异的原因,一方面源于不同历史背景带来的宏观限制、不同自然风物造就的审美视角,另一方面则来自二者不同的文化谱系。

对我国当代蓝印花布的创新设计而言,其发展可以借鉴日本对蓝印花布吸收改造的经验,从文化谱系的角度把握图案的筛选问题,或是从艺术语言的角度丰富传统蓝印花布的审美情调,从而调和创新发展与传统继承之间的矛盾。